我国灾害联合救助组织发展存在的问题及对策研究

刘 华, 章郑承

(云南民族大学 法学院, 云南 昆明 650500)

我国灾害联合救助组织发展存在的问题及对策研究

刘 华, 章郑承

(云南民族大学 法学院, 云南 昆明 650500)

随着我国公民社会的不断发展,社会组织参与灾害救助从无到有、发展迅速,在灾害救助工作中发挥着重要的作用。但由于其发展时间较短、自身能力建设不足、相关法律政策机制不完善等因素,灾害联合救助组织在救灾过程中还存在着内部组织不严密、信息共享机制不完善、与政府合作机制不通畅等问题。为此,需加强灾害联合救助组织的日常建设,提高其专业化水平,改进信息共享机制,与政府构建法治化的合作机制,使之更加高效、有序地参与灾害救助。

社会组织; 灾害联合救助; 问题; 对策

在以往的灾害救援过程中,政府是灾害救援的主导力量,而少有社会力量的参与。在我国社会发展日益多元化的背景下,公民社会逐渐崛起。社会组织参与灾害救助从无到有,发展迅速,在灾害救助工作中发挥着重要的作用。在2008年汶川地震救援期间,灾害联合救助组织所展现的热情和社会动员能力引起了社会和学界的广泛关注。相关学术成果不断涌现,但现有研究大多集中于介绍国外社会组织参与救灾的经验、评论其参与救灾的社会意义和价值以及社会组织完善和发展路径等方面,而专门研究社会组织灾害联合救助的成果并不多见*笔者于2016年7月7日,在中国知网以“篇名”为单位,以“社会组织”和“救灾”为词条进行搜索,共搜得相关文章60篇;以“民间组织”和“救灾”为词条进行搜索,共搜得相关文章23篇。。鉴于灾害联合救助组织在聚合跨行业社会组织,开展广泛社会动员,与政府进行有效沟通合作方面的积极作用,加强对灾害联合救助组织的研究,具有十分重要的学术价值和实践意义。笔者以地震中的灾害联合救助组织为例,通过座谈等形式*笔者先后与成都、昆明的本地、境外社会组织成员进行了座谈、访谈,整理访谈资料两万余字。,辅以文献资料,对灾害联合救助组织的发展历程、现状与问题进行梳理和分析,并就未来的改进措施提出具体建议,以期对其健康可持续发展提供参考和借鉴。

一、 我国灾害联合救助组织的发展进程

灾害联合救助组织是社会组织为应对突发自然灾害,而自发结合的,在短期内收集传递信息、动员社会资源的临时性集合体。从其发展历程来看,大致可以分为以下三个阶段[1]:

(一)萌芽阶段:自发集合,迅猛发展,后期发展乏力

2008年汶川地震是中国的公益元年。据不完全统计,汶川地震救援中,国内外志愿者队伍达300万人以上[2],各种临时性社会组织达300多家[3]。在此阶段,建立跨组织、跨地域的灾害联合救助组织是社会力量参与地震救援的主要方式,其中最具代表性的是“NGO四川地区救灾联合办公室”*这些社会组织主要有:多背一公斤、NGO发展交流网、智人慧心助学网、攀枝花东区志愿者协会、百蹊助学网、成都根与芽环境文化交流中心、生活教育行动、麦田昆明志愿社、昆明毕业伙伴、湖南省社会工作协会、陕西省西部发展基金会、湖南省凤凰环保发展中心、震旦纪公益信息技术中心、广西柳州公益组织工作站、UIC志愿服务发展中心、云南发展培训学院、北京瀚亚文化发展中心、云南连心社区照顾服务中心、昆明蜗牛行、昆明蒲公英爱心联盟、互满爱人与人、广西安典公益文化中心、陕西妇女研究会、贵州发展论坛、贵州意气风发红十字会、贵州公益网、贵州E气风发公益俱乐部、贵州社区建设与乡村治理促进会、贵州省现代农业发展中心、贵州乡村善治研究中心、贵州和立社会发展研究所、贵州民间减灾支持中心筹备组、贵州民间助学会、阳光志愿者之家、比邻乡村发展中心、贵州天行德壹生态农业发展公司(社会企业)、西西弗书店、贵州一生一世慈善互助会、贵州义工联、全球少数民族、蒲公英助学会、贵州青少年校外教育研究会、威宁县乡村扶贫发展协会、贵州石门坎(筹备组)、贵州善存(社会企业)筹备组、贵州向日葵义工社、贵州绿家园、贵州师范大学自然保护与社区发展研究中心、自游空间俱乐部、攀枝花援少会、苏州太仓公益。和“5.12民间救助服务中心”*该组织的成员主要有:国际小母牛、社区伙伴、四川曙光社区发展中心、CI-山水自然保护中心、四川省地矿局调队、四川车行周刊车友俱乐部、四川尚民所、、四川社科院、世界自然基金会、四川省农民工法律援助工作站、aea助学行动成都办公室、成都市河流研究会、北京富平学校、乐施会贵阳办公室、西北梁漱溟乡建中心、山西妇研会、贵州志愿者等。这两个救灾联合组织。该阶段,灾害联合救助组织在取得巨大社会效益的同时,也暴露出其在规范性、纪律性等方面薄弱的问题。

第一,短期迅速聚集,社会影响明显。在灾害发生后的几个小时内,“NGO四川地区救灾联合办公室”和“5.12民间救助服务中心”两个具有代表性的跨组织跨地区的NGO联合组织就宣告成立,成为后续社会动员、物资收集的重要平台。如“NGO四川地区救灾联合办公室”,从成立到5月19日,每天收到的物资总价值达到50~60万元,还有其他组织和个人的现金捐助[4]。 “5.12民间救助服务中心”,从成立到5月15日,共收到90万元物资:10吨饮料,30吨帐篷,棉被,药品,食品等[5]。

第二,内部缺乏组织性和规范性,组织存续期间较短。灾害联合救助组织因救灾应急而临时成立,加之缺少必要的组织经验,导致其在取得较好社会效益的同时,内部运转却还不够成熟。例如,“NGO四川地区救灾联合办公室”在善款收集程序方面,由于缺少相关法律依据,导致遭遇警察盘问相关情况,严重影响联盟组织运行,到5月30日,该办公室宣布解散了[6]。

第三,互联网等新传媒成为联合组织运转的重要物质基础。汶川地震救援期间,之所以能在短时间内聚集如此多的社会力量,进行如此深入的社会动员,得益于对互联网这一低成本网络媒介的掌握和运用。在NGO组织参与救灾的过程中,QQ群、电子邮件、微博、网上论坛等社交媒体在信息传递、关系网络编织方面,发挥了重要作用,很多社会组织在这些新媒体上公布捐款账号,接收捐款。

可见,在灾害联合救助组织发展的初级阶段,由于自身力量弱小以及专业性不足,“抱团取暖”成为其保证行动有效性、有序性和彰显其存在的有效方式。通过这样的方式,不仅能扩大自身的社会影响力,还能为项目赢取更多的社会支持。但是,联合组织成立仓促和缺乏经验,注定其生命短暂。随着灾害救援的结束,很多联合组织在完成特定阶段性使命之后,也宣告解散。虽然如此,汶川地震中社会组织的联合为日后灾害联合救助组织发展积累了可贵的经验,使其认识到社会组织之间日常交流常态化,做好预案确保行动有效,建立与政府合作机制,对于联合组织建立以及有效运转具有深远的意义。

(二)成长阶段:成长迅速,政府部门介入参与

2010年玉树地震救援期间,一些社会组织开始主动组建联合救助组织,并取得了不错的救灾效益和社会效益。2013年雅安芦山地震,联合救助组织的组建更加迅速。四川的社会组织在芦山地震当天即组成“成都公益组织4.20联合救援队”。该联合救助组织与5.12汶川地震时期的联合组织相比,在组织能力、行动能力等方面均有较大提高。主要表现在:

第一,社会动员力和影响力均超过汶川地震时期的联合组织。5.12汶川地震时期的“NGO四川地区救灾联合办公室”、“5.12民间救助服务中心”的社会动员力和影响力因成立的临时性,缺乏必要的前期准备,导致其影响力有限。而其能够筹集如此多的物资,更多因素在于汶川地震本身对社会造成的巨大影响。而到4.20雅安芦山地震时,社会组织的联合则是一场更大范围的社会动员,其成员已经扩展到企事业单位和高等院校的志愿者团体*企事业单位志愿者团体有:肖家河街道办事处、佳欣物流、招商物流、川藏老兵、汉能集团、四川雪利蓬房制造有限公司、四川航空公司、川铁集团、成都银杏、成都传媒集团、平安保险公司、兰成渝输油分公司、天香国际娱乐会所、中国人寿、DEER服装设计工作室、成都美视国际学校、成都五川语言文化培训公司、中国平安保险公司、成都天融信网络安全技术有限公司、岗坚巴演义、安利成都公司、招商证券、天音科技等。高校志愿者团体有成都理工大学、四川大学、西南石油大学、川师电影电视学院、四川理工学院、四川省职业技术学院、四川师范大学、绵阳师范学院、四川航空学院、电子科大、四川音乐学院、西南财大、重庆大学、成都中医药大学、西南石油大学、绵阳师范学院、川大锦城、成都信息工程学院、西南财大天府学院、中国传媒大学、四川传媒学院、川师大成都学院、成都体育学院等。。另外,共青团四川省委作为成员伙伴机构也参与其中。芦山地震发生后第8天,成都公益组织4.20联合救援队还会同中国红十字会总会、北京师范大学共同倡导成立“4·20中国社会组织灾害应对平台”,以探索灾害信息共享和联合救灾机制[7]。在鲁甸地震中,由云南省民政厅和社会组织组建的“云南社会组织救援服务平台”在这方面作出了尝试,该平台在救灾信息传递中也发挥了积极作用[8]。

第二,联合组织内部建设更具科层化性质,运转效率提高。如果说“NGO四川地区救灾联合办公室”的运转出于对救灾工作的热忱,强调物质转运的效率,那么到雅安芦山地震时,灾害联合救助组织从一开始就注重通过科层化方式强化组织建设。首先,对组织的定位更加明确具体。在确保以灾害救援为中心任务的同时,还将联合组织本身作为培养相关工作人员的平台,提出了“为民间救援队伍及志愿者提供后勤支持、技能培训”的理念[7]。其次,在组织机构建设上更加科学合理。在确立总协调人之后,又设立对外联络部、运营筹款部、物资采购部、物资管理部、一线灾情收集部、志愿者管理部、监督部等十二个具体运作部门各司其职,相互配合。

第三,联合组织运转注重程序公正,满足公众知情权。公信力是社会组织生存的最核心要素。“高信任及以此为基础的自发性社会交往,往往造就出发达的社会中间组织——教会、商会、工会、俱乐部、民间慈善团体、民间教育组织,以及其他自愿团体。”[9]所以,没有社会对社会组织的信任,就没有社会组织的发展。相对于汶川地震中一些社会组织在公信力建设方面的不足,此次联合救助组织更加重视公众知情权。通过网络平台,及时对外公布资金募集、物资转运与发放方面的信息。

救灾联合救助组织发展至今,已从当初的自发阶段发展到重视日常关系网络建设阶段,从临时筹措资金开展救援到基金会等支持扶持阶段,这里包括壹基金救灾工作体系、华夏救灾基金、中国扶贫基金会人道救援网络、中国社会福利基金会等搭建的日常救灾平台。

(三)发展阶段:国家政策推动社会组织参与灾害救援工作

如果说灾害联合救助组织前期是为自发成立的,到这一阶段则转变为是政府支持和鼓励其发展的。特别是十八届四中全会明确提出要“加强社会组织立法,规范和引导各类社会组织健康发展”后,相关政策文件不断出台,为社会组织参与灾害救援提供了有力的法律与政策支撑。

首先,肯定社会组织参与灾害救助的积极作用。社会组织参与灾害救助,不仅体现了公民社会里公民和社会团体应有的责任和担当,其展现的“一方有难八方支援”的精神也是社会主义核心价值的生动体现。在实际援助过程中,社会组织在资源筹措能力,社会成员的社会动员能力,提供多元化灾区服务等方面的优势,能在很大程度上与政府的灾害救助形成互补,使灾害救援效率更快捷,灾民服务工作更深入,社会效果更明显。

其次,明确社会组织应在政府的引导下参与灾害救助。政府与社会组织在灾害救助中,如何统筹,如何分工合作,才能避免重复救灾和“扎堆”救灾,保证救灾资源分布均衡,救灾过程有序推进,是未来统筹社会救助力量的核心问题。2015年10月8日,民政部制定印发的《关于支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见》,确立了“政府主导、协调配合;鼓励支持、引导规范;效率优先、就近就便;自愿参与、自助为主”的支持与引导原则,即在未来的灾害救助过程中,社会组织应在政府的引导下,有序参与灾害救助。

最后,鼓励社会组织救助阶段有序、全面参与灾害救助。社会组参与救灾的具体内容,在国务院办公厅关于印发《国家自然灾害救助应急预案的通知》(国办函〔2016〕25号)中明确,在应急响应、人力资源保障、社会动员、科技保障和宣传方面,都要鼓励支持社会组织全面参与。

二、 灾害联合救助组织发展中存在的问题

从2008年至今,灾害联合救助在组织化、规范化方面虽然有所提升,但是离成熟、专业的民间救灾网络体系建设标准仍有很大差距。这种差距不仅体现在灾害联合救助组织的组织建设能力、信息收集能力以及与政府沟通协调能力等方面,同时,这种差距也制约着灾害联合救助组织进一步发挥其群策群力、同舟共济参与救灾的作用。

(一)灾害联合救助组织内部建设不成熟

灾害联合救助组织是一个因救灾需要临时组成的集合体。在各集合者自身专长、运转模式等均不相同的背景下,灾害救援本身所要求的统一性、效率性与各个组织各自为阵的现状必然形成一种难以调和的矛盾。这种矛盾如果缺少灵活、有效的规则予以协调,未来就极有可能形成几家实力较强的社会组织之间同业竞争的格局,一来引起资源争夺,二来也让参与救灾的小型公益组织难以适从,最终造成联合救助组织自身内部的不稳定*对此,笔者并非认为组建垄断型救灾联盟就能解决该问题。垄断最终必然导致低效。相反,恰当的竞争对整个社会组织的发展是有利无害的。只是这种竞争应有底线有规则。。

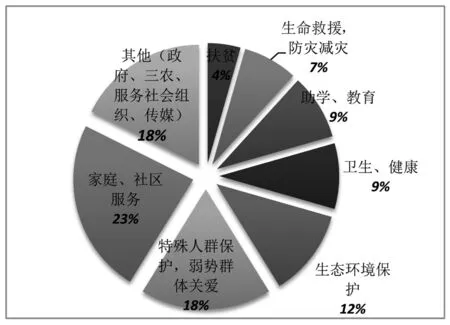

其次,社会组织的专业化程度不高,直接导致联合组织救灾工作效率不高。以“成都公益组织4.20联合救援队”的68家组成成员为例,专门从事生命救援防灾减灾的社会组织仅占整个成员的7%,而大量的社会组织从事于社区服务、弱势群体关爱等公益事业(见图1)。非专业成员的大量介入,必然增加联合组织内部的沟通成本,影响联合组织救灾的深度和广度。

图1 “成都公益组织4.20联合救援队”组成人员分析

又如,在8.3鲁甸地震中,灾害联合救助组织成员之间就是否参与以及如何参与抗震救灾的问题上无法达成一致意见,以致未在第一时间组织救援。即使在鲁甸成立了救灾办公室之后,救灾物资筹措方面仍无着落。出现上述尴尬现象的主要原因就是,社会组织救灾专业化能力不足,且组织之间并无上下领导关系,导致决策效率低下,联合救援工作难以顺利进行。

最后,灾害联合救助组织的临时性,导致其定位更注重于短期的灾害救助活动,对灾害救助缺乏必要的长远规划。我国民间组织的资源主要来源于社会捐助,由于募集资金渠道狭窄。当紧急救援、过渡安置阶段结束后,也意味着大批社会资助结束,这使得联合组织后续资金不足。同时,灾害联合救助组织大多是临时成立的,自身能力有限,对于如何在灾后重建阶段继续提供社区服务等问题缺乏长远规划。所以,很多联合救助组织在灾后转型方面,很难找到合适的在地发展定位。

(二)信息共享不全面,导致救灾效率低下

“广泛协调”原则是灾害救助的重要原则。而在灾害发生后及时、准确、迅速传播灾害信息,避免信息传递迟延是进行广泛协调的重要前提条件。因此,信息共享对于有序开展救灾、充分动员社会十分重要。但是,灾害联合救助组织在运行中却由于各种因素未能充分发挥其信息收集和发布的潜力。

这里首先有信息递减的客观影响。信息递减效应告诉我们,信息在传播过程中存在失真的可能*信息递减效应指出,信息接收人按照自已的理解和经验来接受信息,信息提供人的真实信息被丢失了。信息每传递一次,这种失真的情况就会增加一层。在灾害救助中,其危害在于,先期进入灾区的人员传递回来的信息的准确性,对于后方和准备进入灾区的人员具有重要意义。信息失真,可能导致救灾的延误和迟缓。。对于民间的救灾人员来说,其获取信息的重要渠道就是灾害联合救助组织的信息发布平台。后续进入灾区的社会组织会根据先前进入灾区的社会组织、志愿者发布的相关信息决定自己的行动。但是,一条信息如何发布,应包含哪些要素,同一条信息如何解读,暂时还没有相关的规范和要求,信息的准确性、真实性也难以保证。不同社会组织的能力、专业不同,如果相互间在如何发布信息和解读信息方面无法取得一致,那么在如何采取统一行动方面就更难以协调,达成共识。这种分歧也会使得救灾效果大打折扣。

(三)灾害联合救助组织与政府间合作不足

政府作为灾害救助的主导力量,社会组织参与灾害救助必须寻求与政府的合作。但是从现状来看,他们在合作方面虽有初步尝试,但是在合作依据、关系定位、合作机制等方面还存在障碍。

首先,法律支撑不足,导致联合救助组织与政府合作难有法律依据。目前,我国刚颁布的《慈善法》主要解决了我国社会组织在设立、筹款、信托等方面的问题,但是对社会组织如何融入具体救灾工作并没有进行详细规定。在针对社会组织如何有序参与公共服务,如何协调与政府之间的角色、功能定位等问题上,还需其他相关法律、政策进行引导和规范。在突发事件以及灾害应对法律体系建设方面,虽然已颁布《突发事件应对法》、《防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》等法律法规,但是社会组织在灾害应对中如何发挥作用,也还无明确规定。现有的《关于支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见》仅属于民政部的其他规范性文件,法律位阶太低。位阶太低则意味着规定能发挥的政策空间有限。其内容也更多为指导性意见,而缺乏法律的强制约束力,无法为联合救助组织参与救灾提供法律保障。

其次,彼此之间对合作关系的定位不同,深度合作存在困难。明确政府与社会组织的关系,是确保合作长久有效的保障。按照政府相关文件的规定,政府应指导社会组织有序参与灾害救助。他们之间是指导与被指导的关系。在社会组织看来,社会组织本身是公民社会发展的表现,而公民社会的重要特征就是相对独立性。因此,他们更希望与政府保持一种“若即若离”的相对独立自由的关系。这种对相互关系定位的不同,导致他们在合作什么、如何合作等具体问题上存在差异。如,在救灾的专业性方面,社会组织认为,虽然他们在物质提供和救灾人员数量方面无法同政府相比,但是他们的专业性要强于部队战士的专业性[10]。

最后,灾害联合救助组织内部成员复杂,政府难以确认具体的合作对象。灾害救援是一项专业性极强的救助活动,而我国社会组织灾害救援的专业建设不足也是不争的事实。若仅凭借热忱而不具备必要专业技能,救灾效果可能适得其反。而政府为了保证灾害救助的有序开展,不得不对他们进行排查筛选。在汶川地震中,灾区政府对赶到现场的社会组织逐一进行资格审查,凡不在民政部门登记名录上的社会组织,一律劝返。

三、 灾害联合救助组织发展的对策

灾害联合救助组织的发展,不仅是社会力量参与灾害救助的需要,也是政府整合社会力量参与救灾,实现救灾工作社会化的需要。因此,联合救助组织如何高效有序参与救灾不仅仅是一个简单的救灾问题,而是关系到社会发展与社会建设等问题。要解决这一问题,应当从创新社会管理的角度考虑,建立信息共享平台,提高社会组织专业化水平,以法治方式构建社会组织与政府间的合作机制。

(一)强化组织日常建设,提升专业化水平

规范化是保障一个组织有效运转的基本条件。灾害联合救助组织虽然是一个临时性集合体,但灾害救助本身是有规律可循的,联合救助组织建设本身也有一定规则需要遵守。若无必要的规则建设,灾害联合救助组织未来必然后继乏力,社会组织参与灾害救助的社会效应也必然昙花一现。

1.确立灾害救助的基本标准,避免救灾不足和过度救灾

首先,灾害联合救助组织需建立起灾害救援标准。救灾物资在配给过程中,配给谁、怎么配、配多少均应有一定的最低标准。否则就会出现无人配给、过度配给等配给不均、配给浪费等问题,灾民也无法获得公平的救济。一套科学合理的救援标准,有利于统筹社会组织内部的人力、物力等资源,促使他们采取统一行动,提高救灾效率。当前,国际上较为流行、公认的标准为《环球计划——人道主义宪章与人道救援响应最低标准(2011)》手册。该手册由国际上的民间组织、红十字会、红新月运动共同制定,由道德和法律基础、保护原则和核心标准以及实际救援工作中四个技术范畴的最低标准三部分构成。目前,乐施会等一些组织正在国内积极倡导该手册,希望能成为未来国内社会组织开展灾害救助的基本标准。但是,基于我国国情的特殊,我们不应采取简单的“拿来主义”,而应该在认真了解、借鉴相关内容的基础上,由政府、社会组织等相关主体,联合制定中国版本的最低标准。

其次,建立灾害联合救助组织退出评估机制。灾害联合救助组织的临时性,注定其任务的阶段性和解散的必然性。但是联合救助组织本身不能虎头蛇尾,应该有始有终,在退出条件、退出方式、剩余物资处置、救灾效能评估以及未来在地化组织孵化等方面做好预案。如此,才能避免出现“志愿失灵”现象,确保其发挥更加完整的社会效果[11]。例如,在事后评估机制建设中,牵头的社会组织,为了联合救助组织的可持续发展,应建立起科学的退出机制和事后评估机制。又如,联合救助组织在退出之后,可加强在地化组织的孵化与培育,引导部分社会组织把执行力从备灾减灾,调整到助学、心理辅导、生态环境保护等可以在当地继续运作的援助工作中,并在业务开展过程中普及防灾救灾知识。这种持续性在地发展,有利于培养本地救灾组织,提高今后社会救援的执行效率,也为成立下一个社会组织的联盟做好基础性工作。

2.强化社会组织间的日常联系,夯实组织基础

目前,一些实力较强的联合救助组织已经开始着眼于平台建设。通过培训、交流等方式,强化内部社会组织间的日常联系,并逐渐培养、扶持与自身发展理念相吻合的社会组织,作为今后潜在的合作伙伴。未来,可在以下方面强化交流:

首先,在联合救助组织成员内部建立制度化、合理化的日常沟通渠道。联合救助组织应定期召开联盟代表会议,发布工作报告,让内部各成员都能了解组织成员的近期活动。一来可以分享救灾经验总结教训,二来可以相互促进相互提高。经验证明,成员间的熟悉和了解是团队有效合作的重要前提。常态化的沟通协调,对于确保未来联合救助组织的有效运转十分重要。

其次,明确交流目的,提升积极性和主动性。社会组织的发展,必须立足自身状况,知道自己欠缺什么知识,并在此基础上积极主动寻求合作目标,取长补短。但同时,也要避免有能力的组织大包大揽,出现大组织兼并小组织的情况,在保持相对独立的前提下,进行交流与学习。只有在尊重了各个组织,特别是小组织的相对独立性之后,才能使交流活动更具持续性。

3.完善组织的内部建设,为联合救助组织的有效运转提供保障

现阶段,灾害联合救助组织大多已经出台了内部行业标准,并逐渐形成了常态的救援网络,如壹基金在各省的网络都已建立了自己的工作平台;另外,在灾害发生时,社会组织各自的灾害应急平台,都能迅速转变为特定任务下的机制平台(见表1)。

灾害联合救助组织的发展虽有成就,但总体松散,组织性缺乏的基本特征并未改变。加强组织内部的建设性,对联合救助组织未来的发展仍十分迫切。

首先,建立有效的决策机构,指导救援工作。灾害联合救助组织是社会组织共同的联合,只有正确、有效的决策才能为开展救灾工作提供组织保障。组织内部应通过选举产生常设性决策机构,在听取有救灾经验、救灾能力的社会组织和本地社会组织的意见之后,对组织的重大决策做出判断。杜绝在不了解灾情的情况下,盲目决策,盲目行动,进而导致物资重复发放、受灾群众物资需求得不到及时回应、特殊人群所需物资难以保证等问题。

表1 特定任务下救灾机制平台分类

其次,增强灾害联合救助组织的执行、组织能力。好的决策更需要强有力的执行。灾害发生时,社会组织应当在第一时间准备并参与灾害救助,必须在最短的时间内,结合救灾实际情况,将组织安排的任务逐一完成。

(二)改进信息共享平台运行机制,确保信息的及时、准确

首先,保持信息传递的精确与及时。沟通是信息传递的重要方式,信息沟通,就是一个组织成员向另一成员传递决策前提的过程,没有信息沟通,集体就无法影响个人;组织中的信息沟通是一个双向程序,它既包含向决策中心传递命令、建议和情报,也包含把决策从决策中心传递到组织的其他部分[12]。在救灾过程中,双向的沟通有利于联合救助组织、各部门之间获取对方所在地受灾情况、救灾进度等信息,并能在相互沟通与反馈中增强对外传递信息的准确性。在救灾实践中,不同救灾节点所需信息虽然可通过互动平台收集,但信息真实性却难以保障。从国际经验看,主要以建立信息协调机制的方式来解决该问题。在信息发布之前,相关组织之间应进行相互确认,以此确保信息真实有效。同时,也要让灾害联合救助组织成员知道每个时间点应该完成的任务,以避免信息冲突,使资源分布更加有效、合理。比如,在生命救援阶段应重点发布救援信息,其他灾害排除、灾后重建等信息应该迟延发布。

其次,建立内外有别的差异化信息发布分级规则。信息传递有“单向”和“双向”之分,灾害联合救助组织向社会传递信息时,就是单向传递。考虑到灾害信息的社会影响力,向社会发布的信息理应更加谨慎。在发布信息之前,联合救助组织要有一个咨询沟通的过程,对即将发布的信息进行筛选,评估信息的真实性和可能的社会影响。

(三)加强灾害联合救助组织与政府间的协调合作

1.加强法治建设,为政府与社会组织的合作构建法治化机制

一些发达国家通过完善应急法规、出售社会服务等方式,明确政府部门和社会组织的关系,将社会组织管理纳入法制化轨道,保证政府与社会组织在法律规范框架内合作。以日本为例,早在1947年,日本就制定了有关灾后重建的《灾害救助法》,这是灾害发生时政府进行救援的主要法律依据。1966年又出台了《地震保险法》等法规,主要涉及政府与商业保险公司的合作、援助救灾等事项。1995年阪神大地震期间,暴露出原有的救灾法律体系已无法有效协调政府与数量庞大的社会组织之间关系的弊端,日本政府随后修改了《灾害对策基本法》,并制定了《特定非营利活动促进法》,进一步完善救灾法律体系,强调社会组织参与灾害救助的重要性,明确了各级府以及社会组织在灾害救助的每个阶段应承担的责任。

在我国,需根据社会组织的发展情况,适时修改《突发事件应对法》等法律,就社会组织在灾害救助中发挥哪些功能,怎么发挥功能等问题进行规范。另外,政府应在财政上提供一定帮助,利用购买社会服务的方式将公共服务事业发包给社会组织,让社会组织独立完成科、教、文、卫等方面的救灾预防工作,并主动融入到灾害救援机制中。

2.准确定位政府与社会组织的关系,为灾害联合救助组织寻求合适角色

在救灾减灾工作中,政府与社会组织之间的关系不应是领导与被领导的关系,而是平等的合作关系。政府统筹救灾不等于政府控制社会组织,而是要“放权”,为社会组织提供一个自主开展救灾的工作空间,避免政府对救灾工作大包大揽。引导规范需要在尊重社会组织主体性的同时,注意发挥其积极性。例如,政府可事先制定出一套完备救灾守则,由民政部门牵头尝试从区域小组织联合开始,慢慢孵化出在政府主导下的,比较规范的灾害联合救助组织。政府在为灾害联合救助组织提供资金、技术支持,指导其参与救灾工作的同时,也要保护联合救助组织自身运作的独立性。而灾害联合救助组织在获得了必要的资金和技术支持的同时,也成为吸引其他社会组织参与救灾的新渠道。

[1]李健强.我国民间联合救灾力量发展的三个阶段[J].中国减灾,2014(7):28-29.

[2]中华人民共和国国务院新闻办公室.中国的减灾行动白皮书[EB/OL]. (2009-05-11) [2016-12-09]. http://www.gov.cn/zwgk/2009-05/11/content_1310227.htm.

[3]徐娜.支持和引导社会力量参与救灾——专访国家减灾委员会办公室副主任、民政部救灾司副司长杨晓东[J]中国减灾.2015(11): 16-19.

[4]卓明应急信息服务中心.NGO四川地区救灾联合办公室成立[EB/OL].(2008-05-19)[2016-06-27]. http://www.douban.com/group/topic/3229444/?type=rec.

[5]尹春涛.成都5.12抗震救灾民间救助服务中心北京联络员公告[EB/OL].(2008-05-19)[2016-07-07]. http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/news-14255.html.

[6]杨猛.草根NGO:非常时期的“爱情”[EB/OL].(2008-05-30) [2017-07-07]. http://www.nbweekly.com/magazine/cont.aspx?artiID=5898.

[7]南都公益基金会.成都公益组织420联合救援行动情况汇报[EB/OL].(2013-04-29)[2016-12-09]. http://www.naradafoundation.org/html/2013-04/16074.html.

[8]网易新闻中心.8·3云南鲁甸-巧家地震卓明救灾简报(第五期)[EB/OL].(2014-08-07)[2016-06-27]. http://news.163.com/14/0807/09/A31MTUJC0001124J_all.html#p1.

[9]弗朗西斯·福山.信任:社会美德与创造经济繁荣[M].彭志华,译.海口:海南出版社,2001:65.

[10]王会贤.鲁甸地震中民间组织的救灾联合[EB/OL]. (2014-08-13)[2016-12-09]. http://www.gongyishibao.com/html/yaowen/6850.html .

[11]Michael L. Slavin, Seymour Goodstein. Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third-Party Government: Toward a Theory of Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State[J].Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly, 1987, 16(1-2):29-49.

[12]赫伯特·西蒙.管理行为[M].杨砾,韩春立,徐立,译.北京:北京经济学院出版社,1988: 149-150.

[责任编辑:刘 英]

2017-03-22

2017-05-22

刘华(1977-),男,四川遂宁人,云南民族大学法学院副教授,硕士生导师,法学博士,主要从事行政法学研究;章郑承(1993-),男,云南民族大学法学院2015级法律硕士研究生,主要研究从事行政法学研究。

2015国家社科基金重点项目“国际视野下中国西南跨界河流开发风险与法律对策研究”(15AGJ005)

C916

A

2096-4005(2017)03-0004-07