羌族刺绣审美文化探析

王李羊

羌族刺绣审美文化探析

王李羊

羌族刺绣是羌族人民社会生活、历史文化、民族精神的集中体现之一,具有独特的审美价值,2008年6月被国务院列入 《第二批国家级非物质文化遗产名录》。现代化、全球化趋势下,快速发展的社会经济加速了各民族之间的交流融合,羌族刺绣受到现代生活和价值观念的冲击。深入分析、阐释羌族刺绣物化形象与视觉感知之间的联系及其审美特性,在创新发展中适应现代社会人们的审美趣味,有利于羌族刺绣的活态传承,探索羌绣 “传承、融合、创新”的可持续发展之路。

羌族刺绣;物化形象;视觉感知;审美特征;创新发展

民间手工艺品是民间习俗、传统文化的载体之一,因其特有的媒介形式及其表现手段独具魅力。无论是为了满足人们日常物质需要而生,还是升华到精神需求层面的艺术品,不变的是其审美文化价值。“每一件艺术作品既是由一定物质材料所造成的一个感性的形象,又处处都能体现某种精神的东西,即某种思想、感情、愿望、理想等等。”[1]羌族刺绣这门古老的民间手工艺的内涵远远超过它的物象本身,使欣赏者在 “心理定向”基础上主动顺应,感受到羌绣隐含和折射的审美观念、民族个性、审美习俗、生活阅历、宗教信仰、生存环境等等,实现其 “有意味的形式”的符号性价值。在现代化视野中,对其内在审美文化价值的研究,是连接羌绣顺应当下社会审美嬗变、满足当代审美情趣变化的纽带。

一、“秘”的视觉感知

任何艺术形式都必须作用于人们的感知,不同的媒介手段会刺激或改变我们的感知比率和感知模式,在主体感知的基础上达到 “心物交融”,与创造者实现共鸣,进入艺术 “再创造”的状态,从而实现其 “自我实现”功能。因此,缘起于对自然进行摹写的羌族刺绣,隐喻着它是如何通过视觉作用于人们的感知,进而渗透到精神甚至集体无意识层面的过程,对我们理解羌族刺绣的审美文化内涵具有无可比拟的启发性。

(一)时间的具象化

“一种静态艺术形式可以通过对制造作品所需要的漫长时间的有形展示来表征时间。”[2]133艺术作品创作及其表征的时间,是我们理解艺术整体不可缺少的因素之一。由成千上万细密针脚绣成的羌绣作品以具体化的形式来表征时间,而不是把时间作为主题来对待。绣者通过 “以针引线”的方式将时间作为艺术要素融入绣品中,使时间在作品中得以具体呈现。观赏者可以从羌族绣品中体悟到生活时间和艺术时间的交织,“感”静态的生活时间,“会”动态的艺术时间,“悟”精妙的表征时间。这正是羌族刺绣艺术打破、超越时空性存在的另一种形式,创造出主体所要展示的整体艺术效果。

“媒介即讯息。”[3]设计精美、独具匠心且具有使用价值的羌绣以图案为媒介,隐喻了绣者对时间的理解和体悟。不同的欣赏主体面对绣品,所需要的时间长度、速度、节奏和方向是不一样的。我们观赏羌绣作品时,时间会随着视觉的运动而流动,将高度浓缩的视觉叙事通过针、线在纺织物上的绣制等媒介手段,增加了信息传递的多样性和复杂性。羌绣作品的图案没有固定形式,观赏者可以自由调配时间,以流动、转换、融合、变化等方式,完成对艺术时间的体验。正如罗萨琳德·克劳斯(Rosilind Krauss)所说:“想象界是幻想的领域,被指定为非时间性的,因为它脱离了历史条件。”[2]140羌绣的 “召唤性结构” 决定了观赏者的情感会随着时间的微妙变化而起伏跌宕,在时间流转“被忽略”的同时,观赏者的体验会将情感进行异质性的建构重组,形成 “新”的情感涟漪,使时间与情感处于吻合状态,满足精神上的审美需求。绣者让动态的心灵叙事在静态的 “艺术时间”中延长、缩短,加速、延缓作品的节奏,构建起羌绣的审美艺术时空,让观赏者在无意识中展开时间,领悟到其中的奥秘,引发我们对生活与艺术的思考,表征着羌族刺绣对时间与艺术的微妙关系的把握,是羌绣的艺术魅力之一。

(二)图案的符号性

羌族没有文字,羌绣正是羌民实践经验、生活体验、集体智慧的历史传承的重要载体之一。羌绣图案建构过程中积淀着深层的符号学意义,图案成为解读羌绣艺术品的重要切入点。令人惊奇的是,选用针、线、纺织品作为表现手段的羌绣,借用一定的典型化形式,将羌人的生活阅历、宗教信仰、理想追求等沉淀在绣品中,成为民族文化的一种形象化的历史记录。其有限的 “原型”图案形态,隐藏着错综复杂的内在心理结构,把读者牵引到羌绣所隐喻的语境中,激发了欣赏者的认知、记忆、想象、理解、情感、审美以及回味等心理过程,使心理的顺化和同化相互作用,形象思维与抽象思维互相转换,让观者获得审美的高峰体验,传承着羌民族生生不息的集体无意识。

羌绣图案具有符号性特征,图案形式不仅仅包括纹饰的提炼、取舍、夸张、变化的 “能指”,还传达出言语难以阐释的 “所指”,透发出羌民共同的民族基因谱系和审美文化认知。羌绣图案的意义与其表现时间并非线性的单向关系,作品的图案在某个时段是短暂的、静止的存在形式,除了能让观赏者放慢艺术体验过程,同时还包括形式内容的意义建构,通过 “有意味的形式”引起观赏者的联想,从而在创造者与观赏者之间搭建起沟通的桥梁,引发美学反应——观赏者在解读图像符号的意义时自己也变成了 “作者”,沉迷于主客体合二为一的至高密境,激发出审美过程的巨大张力。

二、“意”的审美蕴含

羌族刺绣是民族民间工艺中的一朵奇葩。在多维文化共存的今天,人们的审美观念、审美趣味都在不断地发生着巨大的变化。但无论其变化多么丰富多彩,审美原点是无法摆脱的万变之宗。日本民艺学家柳宗悦说:“我认为工艺之美,最终还是秩序之美……”[4]贡布里希也认为:“应该把有机体视为具有能动性的机体,在周围环境中,它的活动不是盲目进行的,而是在它的内在秩序感的指导下进行的。”[5]挖掘羌族刺绣的秩序感,可以帮助我们解读其审美特性,为羌绣传承创新的可持续发展之路提供参考。

第一,具象图案抽象化。羌绣图案深深地印记着羌族人民的文化和生活,创作灵感来源于富丽多彩的大自然,是对奇妙的自然界的模仿,但经过绣者艺术构思形成的抽象化意象图案,与羌族民众的地域文化和审美观念有着内在的联系。羌绣的图案纹饰几乎都不去追求自然事物的本型,也没刻意以精巧取胜,只是通过或借助生活中的自然物象并加以适当的抽象化,通过画、剪、贴等方式,再结合针、线、纺织物作为媒介手段,传达绣者的主观审美情趣。

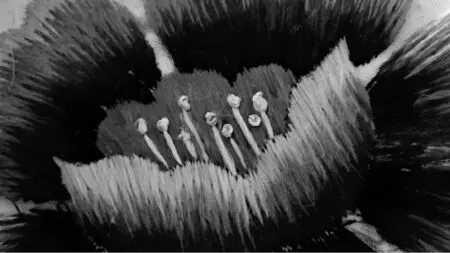

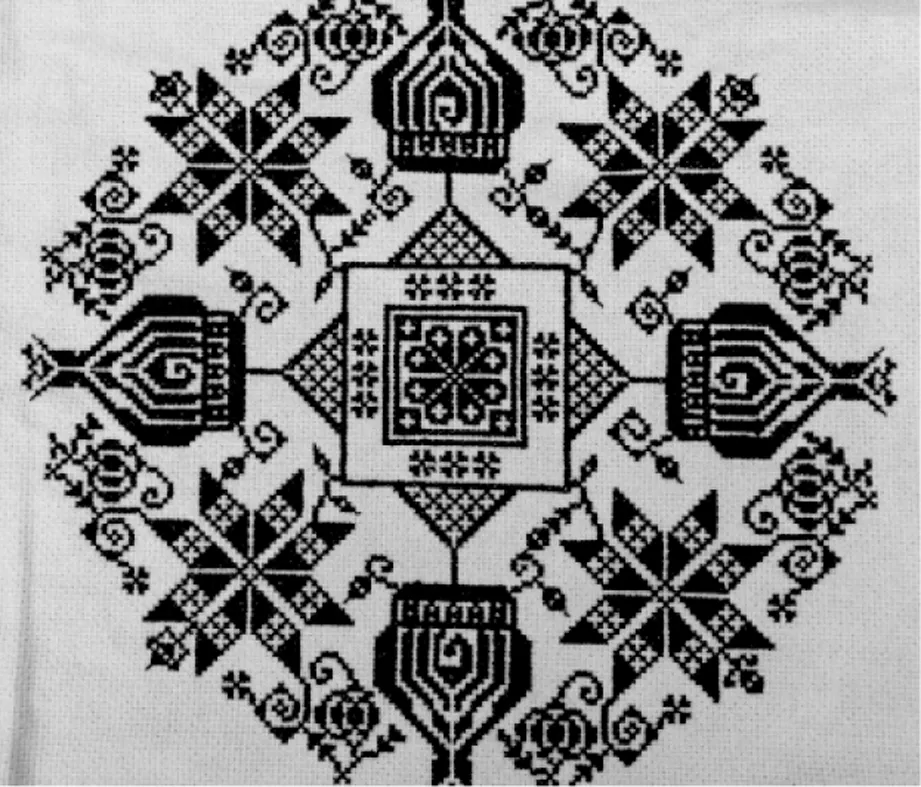

“依赖于对艺术单个的精神考察,这种元素分析是通向作品内在律动的桥梁。”[6]分析点、线、面这些塑造平面空间的基本构成元素,是研究羌绣审美因素的基础。羌绣二维空间中,无论是单独纹样、几何图形或特殊图形之间的排列,都具有秩序性的律式特征。如羌绣中的挑花绣品就是以 “点”的形式呈现的。羌绣的 “点”可以分为几何形点和自由形点。几何形点有圆形、三角形、矩形、半圆、梯形等多样形态,大多起点缀作用。如图1中的花蕊几何形点呈圆形,绣者称为 “打籽绣”,有画龙点睛的效果。图2为自由形点的运用,图案灵动活泼、古典素净,它通过不同形点的灵活镶嵌集结在一起,“形”与 “形”交叉填充,既互相衬托又相得益彰,整个图案丰富而饱满。

图1 几何形点运用

图2 自由形点的运用

线是点的延伸,是点的运动轨迹,羌绣图案的线依据线色之深浅有规律、有层次地按照一定的秩序排列,让线条、色彩不依附表现对象 (景物),产生相对独立的形式美特效。线以不同的形体存在形式 (位置、长度、宽度、方向、形状等特点)有秩序地排列叠加,崭露出千变万化的同时孕育着和谐之美。羌绣的线形组织造型别具一格,形象质朴可爱,营造出 “笔墨”氛围,具有独特的 “气韵”和 “兴味”,各种线构成的图案和谐相生,将羌区独特的风土人情和绣者对生活的认识、体验及千百年来积淀起来的民族意识、审美趣味,娓娓道来,呈现出强烈的戏剧感。

常见的水波纹、“山”字纹、太阳纹、羊头纹、“豆腐登”、“回”字纹等等都是羌绣图案中的抽象符号,尽管这些图案的构思、表象、主题都有些相似,但经过绣者的认知和理解的过滤,对纹饰进行各具特色的重组,颜色的搭配五彩缤纷,“旧”的纹饰重构出 “新”的图案,生发出不同语境下的 “有意味的形式”。

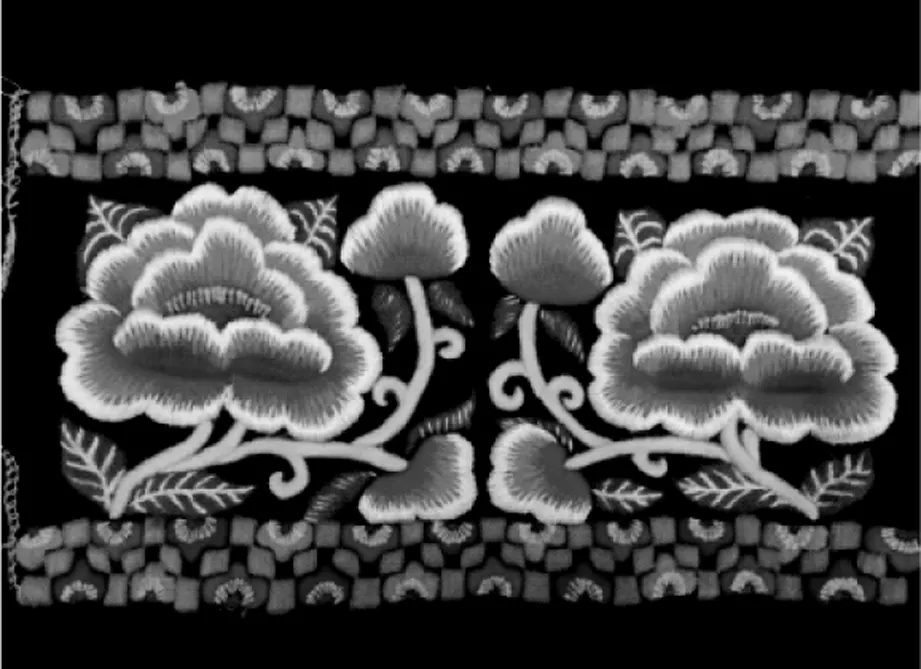

面是由线移动而形成的,其特点是具有长度、宽度,其块面感与点、线的运动轨迹比较而言,造型的清晰度更高。羌绣作品往往是以点、线、面“三位一体”的综合方式有秩序地加以呈现 (如图3),这种抽象化的图案体现了 “以形写神” “言不尽意”的艺术表达技巧、手法,映射了羌民独特的智慧和艺术表现才能。

图3 牡丹花

第二,形式与工艺结合。羌绣图案是羌民长年累月对自然、生活的观察体验,再加以艺术表现和创造的结果。羌绣有 “素绣”和 “彩绣”之分,素绣图案的绣制采用单一色线,但绣布可以使用任何一种颜色 (有彩或无彩);彩绣的配色规律有的遵循自然客观配色,有的主观臆想、大胆配色,方法可归为对比配色法配色,有对比配色法 (又分浅底深色花、深色底浅花等)和同类色配色法。

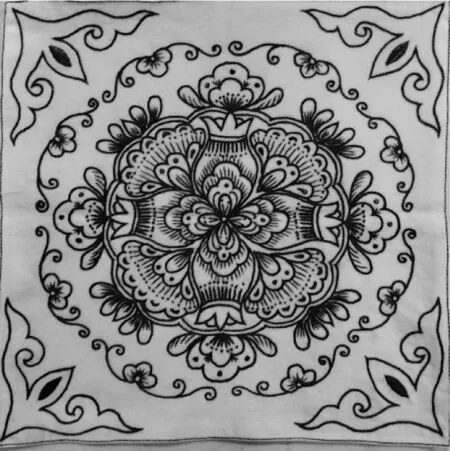

刺绣方法对于羌绣来说属于艺术技巧,其 “程式化”特点很强,只有少数绣者能在前人的基础上进行一定的改造,其创造性主要体现在题材和图案提炼上。传统针法有挑绣、扎绣、钩绣三大类,如图2的架绣 (十字绣)属于挑绣,主要绣制在有纹路的格子布上,由对称、固定的针脚数结合而成,绣制的过程中要求针迹保持同一方向,绣制的大多是抽象图案。图4为扭针绣,又称为 “滚针绣”“曲针绣”“缠针绣”“牵针绣”,属于扎绣类别。常用于绣制植物的茎、叶脉以及纹样的轮廓。其特点是进针点、出针点紧密相依,绣针与绣线的运动轨迹环环配合,形成的纹样轮廓如绳索般凸起,平顺、整齐。图5是以单钩绣为主导的四瓣海棠花纹饰,俗称 “链子扣”,羌绣称 “游花”,属于钩绣。它以环环相扣的形式勾勒纹样的轮廓线条,以 “打籽绣”“跳三针”“扣针”三种绣法作为花式的点睛之笔,留白处不再用色彩填充,以纯色线表现,线条流畅,纹样清爽素雅、层次分明。综上,羌绣的每种绣法都各具个性特征,与图案形成有秩序的伙伴关系,在工艺技巧上追求 “够味儿”的艺术境界。

图4 扭针绣

图5 链子扣

羌绣表达的审美意境由多种因素有秩序地构成,纹样、色彩及搭配、材质用料等,都能表达作品的思想,即便是同样的图形,如果选用的色彩不同,也会出现很大的审美差异。羌绣图案通过作品的形、色、技,融入了羌民的呼吸和生命,在形式与内容两方面和谐统一。线色体现了绣者的审美理想和艺术表现力,绣法显现出绣品韵味、情趣的独特风格,妥帖地传达羌绣独特的内在生气和神韵,映衬着羌族特有的文化内涵和古朴典雅的审美价值。

第三,古朴的生活美学趣味。羌族刺绣缘起于羌家妇女农闲时做的普通针线活,她们以质朴的心态,一直保存着民间原始艺术的基础品质 (朴、拙、稚、纯),“依山居之,垒石为室”的生活决定了原始的图案大多都是含蓄的几何纹样,以线的刺绣及布的拼贴方式增加了服饰的厚度,质地结实、美观耐用,在织工精密的工艺创造中抒发自己的内心感受。在色彩方面,喜欢用明暗色对比的手法,形成鲜明的对照效果。如“石榴送子”“四羊识宝”“四羊双菊”“藤团牡丹”“藤穿牡丹”“金瓜向阳”“金瓜连环”等等,这些传统图案在羌族刺绣中随处可见,除了实用性的图腾崇拜信仰,更多是以借寓的方法,表达吉祥寓意及审美趣味,寓含着羌族人民的美好理想和愿望。

如今,绣者凭着娴熟的技巧,借助新型材料和人们日益提高的审美水平,创造出各种结构严谨、造型别致、绚丽多彩的 “新”图案,在原有的实用性基础之上摆脱了自然的束缚,升华到了审美的层面,实现了实用性、工艺性、审美性的完美结合,以形式美 “装饰”生活。如胸针、发卡、耳环、钥匙扣、卡包等等饰品上的图案纹样,形式结合功能,图案有主体和陪衬之分,颜色有基色及间色之别,题材广泛,种类繁多、靓丽夺目、协调有序,使羌族刺绣由 “自娱性”升华到 “娱他性”,绣者与观者和谐共振,成为羌族刺绣艺术美感和不朽魅力的重要标志。

结 语

艺术的生命在于创造。羌族独特的地理环境、文化传统、风俗习惯等,使羌绣作为承载、传播羌文化的媒介之一,隐含着本民族的文化精神和底蕴,羌绣以其独特浓烈的民族形式和自信的文化气质,保持着长久的艺术生命力。但是,在全球化、现代化的进程中,它必须走出狭隘的民族视阈,兼具更加广阔的世界视野,必须在继承传统审美文化和工艺的基础上革新创造,才能适应新时代的审美需要,才能让羌族刺绣在时代的洪流中焕发青春。

羌绣积淀了深厚的羌族历史文化,从多视角挖掘其审美特征,发现传统技艺内在的价值,有助于以传统文化为本位,重新认识传统工艺价值,维系民间羌绣手工艺造物的持久生命力。非物质文化传承最恰当的方式是 “活态”传承,探索羌绣传统元素如何进入现代生活,面向社会、面向市场,顺适现代人们的审美需求,才是推动传统民间工艺振兴的原动力。

[1]王宏建.艺术概论[M].北京:文化艺术出版社.2010:361.

[2]简·罗伯森,克雷格·马克丹尼尔.当代艺术的主体——1980年以后的视觉艺术 [M].匡骁,译.南京:江苏美术出版社,2012.

[3]马歇尔·麦克卢汉.理解媒介——论人的延伸 [M].何道宽,译.南京:译林出版社,2011:16.

[4]柳宗悦.工艺之道 [M].桂林:广西师范大学出版社,2011:345.

[5]贡布里希.秩序感 [M].杨思梁,范景中,译.南宁:广西美术出版社.2003:10.

[6]瓦西里·康定斯基.点·线·面——抽象艺术基础 [M].罗世平,译.上海:上海人民美术出版社,1988:22.

(责任编辑:黄向苗)

Analysis of Aesthetic Culture of the Qiang Embroidery

WANG Liyang

The Qiang embroidery which was listed in the second batch of national intangible cultural heritage by the State Department in June 2008 due to its special aesthetic value is one of the epitome of the Qiang people’s social life, historical culture and national spirit.With the trends of globalization and modernization, the fast⁃growing social economy has accelerated the intercommunion among different nations,and the Qiang embroidery is also influenced by modern life and value.Deeply analyzing and interpreting its aesthetic feature and the relation between the Qiang em⁃broidery’s materialization images and visual perception will make it suitable for modern people’s aesthetic interests by innovative development.It is beneficial for the living transmission and exploration of the sustainable development of“inheritance, integration and innovation” of the Qiang embroidery.

the Qiang embroidery; materialization image; visual perception; aesthetic feature; innovative develop⁃ment

J523.6

A

1672⁃2795 (2017) 02⁃0130⁃05

2017-01-14

王李羊 (1991— ),女,安徽宣城人,西南民族大学艺术学院硕士研究生,主要从事美术学研究。(成都 610041)