林译《斐洲烟水愁城录》尚“力”文明话语的修辞建构

郑晓岚

(福州大学跨文化话语研究中心, 福建福州 350116; 福建师范大学文学院, 福建福州 350007)

林译《斐洲烟水愁城录》尚“力”文明话语的修辞建构

郑晓岚

(福州大学跨文化话语研究中心, 福建福州 350116; 福建师范大学文学院, 福建福州 350007)

英国小说家哈葛德的冒险小说AllanQuatermain于1905年经林纾译介到晚清中国,题为《斐洲烟水愁城录》,旨在倡导西方现代文明,弘扬尚武精神,建构尚“力”文明话语,实现变法自强。依照广义修辞学“话语建构-文本建构-人的精神建构”的阐释路径,从修辞关键词“文明”和“野蛮”入手,对勘原著与译本,发现林纾主要采取保留或改变“文明”语义信息等修辞策略,将原著中的殖民话语置换为变法图强话语,突出尚“力”文明话语建构。这些修辞策略的文化成因主要在于晚清历史语境和译者的修辞动因。

《斐洲烟水愁城录》; 尚“力”,文明; 野蛮; 修辞策略

源于古代的“文明”[1]一词在甲午战败之后被赋予新的涵义,频频见于各大报刊,在晚清中国突然流行起来。据美国学者安德鲁·琼斯研究,“‘文明’这个词经由日本传入中国。它先是在1868年明治维新后的日本得到广泛使用。它又与‘启蒙’一词合伙,构成一个组合式魔咒:‘文明开化’。”[2]19世纪90年代末,在社会达尔文主义思潮的影响下,借力于现代报刊业的传播与梁启超等仁人志士的推动,“文明”一词被赋予“进化、进步”等含义,在晚清各界的使用频率大大增加。

作为晚清翻译大家,林纾在文学文本中探索一条学习西方文明之路,译介大量外国文学作品,据日本学者樽本照雄考证共213种[3],以英国小说家亨利·莱特·哈葛德(Henry R. Haggard)(以下简称“哈氏”)作品数量最多,达25种(含未刊2种)。林纾如何以文学翻译参与晚清文明话语建构?鉴于广义修辞学理论“在批评实践中渐渐成为主导性的理论和方法”[4],本文拟以该理论提出的“话语建构-文本建构-人的精神建构”[5]三个层面为理论框架,以林译冒险小说《斐洲烟水愁城录》[6](以下简称《斐》)为分析对象,从修辞关键词“文明”和“野蛮”入手,对原著AllanQuatermain(以下简称“Allan”)与《斐》进行对勘比较,探讨林纾采取哪些修辞策略,将Allan中蕴含殖民意识的文明话语置换为尚“力”文明话语,最后考察这些修辞策略背后的文化成因及历史意义。

一、Allan Quatermain的殖民主题:文明对野蛮的胜利

Allan是《所罗门王的宝藏》的续篇,出版于1887年,一出版即大获成功。相比于哈葛德最著名的作品之一《三千年艳尸记》(She)十天之内销售500册的业绩,Allan1700册的销售记录在当时可谓盛况空前,说明哈氏作为冒险小说家的地位。当时哈氏将Allan送给英国前首相温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)的姑姑,当年13岁的丘吉尔写信给哈氏,表达自己对Allan的喜爱。[7]哈氏在书首献词中提到Allan的写作动机是教化年轻人,希望年轻人像小说中的主人公亨利一样,成为智勇双谋的绅士。

Allan讲述三个白人主人公亨利、高德和戈德门在祖鲁人洛巴革的陪伴下,前往非洲腹地冒险,寻找失落的白人世界苏伟国。在19世纪殖民主义思潮和帝国主义话语的影响下,Allan中的人物形象体现为典型的二元对立:文明的白人和野蛮的土著,故事中的白人往往是文明与正义的化身,他们以传播文明的名义,公然掠夺、统治土著;相比之下,土著经常被丑化或贬低,他们长相狰狞,愚昧无知,亟待白人的救赎与开化。故事结尾亨利不仅抱得美人归,而且登上国王宝座,决定开发贸易,传播基督教,在苏伟国开创一个开化社会。Allan在弘扬冒险奋进精神的同时,体现着文明对野蛮的胜利,具有强烈的殖民意识。

Allan中人物冒险的最初动机是逃离现代文明。19世纪末正值大英帝国殖民扩张鼎盛时期,工业革命带来社会空前发展,对英国传统生活结构和秩序产生巨大冲击。英国民众的物质欲望急剧膨胀,变得唯利是图、自私自利、慵懒奢靡,加上世纪末的焦虑,整个社会日益陷入精神荒芜状态。英国小说家罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)认为现代文明弱化了英雄主义的原始能量[8],哈氏在作品中也多次抨击工业革命后英国社会缺乏冒险精神的现实,控诉工业对自然环境、人文精神的破坏,强调现代文明是一种退化的文明,而英雄则代表着土壤、乡村与高尚,是一种新的精神贵族。哈氏鼓励英国人到荒蛮环境中冒险,锻炼英勇品格,然而哈氏又以现代文明为荣,认为白人高人一等,具有强烈的种族优越感。这种矛盾情感反映在Allan中,体现为文明与野蛮的悖论:哈氏一方面强调野蛮的力量,批判现代文明削弱了英国男子的进取心,希望他们到荒野之所锻炼自己,培养英雄气概;另一方面又处处以现代文明突显土著的野蛮无知,反衬白人的文明与智慧。从本质上来说,哈氏在Allan中通过人物在殖民地冒险奋进的活力,倡导英国读者告别慵懒懦弱,形塑一种全新有力的英雄形象,更好地为大英帝国殖民扩张效力,具有强烈的殖民意识,典型地反映“19世纪欧洲‘文明’观念具有帝国主义意识形态的一面”[9]。

二、林译《斐洲烟水愁城录》尚“力”文明话语的建构策略

《斐》于1905年11月由上海商务印书馆出版,分上下卷,标“冒险小说”,署“英国哈葛德原著,闽县林纾、长乐曾宗巩同译”,为《说部丛书》初集第二十六编。同年12月30日,上海《中外日报》刊登“上海商务印书馆又有小说六种出版”广告,介绍《斐》的故事情节,评论其“取径绝新,构境尤幻”。[10]

经译本与原著对勘发现:林纾在《斐》中建构的尚“力”文明话语主要包含两个方面:一是西方现代文明;二是尚武精神。为了建构这种文明话语,林纾在译本中基本保留与“文明”相关的语义信息,甚至增加“文明”语义;同时以野蛮反衬文明,突显一种野性文明,鼓励晚清读者冒险尚武,学习西方现代文明,变法自强,反映林纾救亡图存的爱国意识。

(一)《斐》中“序”的主旨:引进西方现代文明,实现维新变革

哈氏说过,文明“是一种虚荣”[11],文明的到来,仅仅是为了消逝,强调文明迟早将消逝,不存在永古不变的文明。这种文明观在Allan中得到充分体现。哈氏一开篇就在“序言”(Introduction)中对文明进行批判,揭示文明是披着外衣的野蛮,文明离不开野蛮土壤的滋养。“脱离野蛮的土壤,文明就像一棵大树那样成长,又像大树一样回归土壤,迟早干枯,犹如埃及文明、希腊文明、罗马文明及世界上其他许多古老文明一样衰落。”[12]同时,哈氏将人的本性分为二十分,十九分野蛮,一分文明;如果人类要真正了解自我,必须注意这十九分野蛮。[13]危机来临时,文明便无能为力,人类只能在大自然中寻求心灵的慰藉。哈氏借此强调野蛮的力量,对文明进行批判。从更深一层意义来讲,物质文明进步的代价,却是精神文明的退化。

对勘《斐》,原著中的“序言”被省略,代之以译本中的“序”。“从广义修辞学的视角来看,翻译是一个修辞重构过程,译本修辞作为跨文化对话的一种媒介,展示了译本的深层语义。”[14]从“序言”到“序”的修辞重构,恰好反映《斐》的深层主旨。细读“序”,林纾以《桃花源记》为引子,将书中白人寻找的失落世界视为世外桃源,远离现代文明;然后叙述哈氏小说特点:“好言亡国事,令读者无欢”[15];再者将《斐》界定为探险小说,概述故事大意,一针见血地指出:洛巴革是全书线索人物,哈氏虽然对洛巴革与野人拼命之事用墨很多,实则是为了突出白人之智,“白人一身胆勇,百险无惮”[16],说明林纾觉察到哈氏的种族意识;最后揭示《斐》的主旨:“欧人志在维新,非新不学。即区区小说之微,亦必从新世界中着想。斥去陈旧不言,若吾辈酸腐,嗜古如命,终身安知有新理耶。”[17]表明林纾译介此书,旨在倡导维新变革,改变社会现状。这个动机与哈氏在“序言”中通过批判现代文明,改变英国社会现状的意图一致,然而其深层动因不同,原著旨在殖民扩张,译本则剑指强国保种。结合特定的历史语境来说,哈氏对现代文明的批判源于工业革命后物质文明的急剧发展,削弱了英国男子的英雄气概,懒散、奢靡、贪婪、懦弱之气日益滋长;相比之下,甲午战败,腐败无能的清政府签订众多丧权辱国条约,民族危机空前深重,强国保种成为当务之急,因此“‘富强’的口号和一切有关的联想,赢得了统治阶级中大多数明智人士的默认。”[18]“富强”的实现则有待于现代文明的大力发展,为此林纾在“序”中提倡维新变革,引进西方现代文明。正所谓“异域文本通常被改写以符合本土文学当下的主流风格和主题”[19],林纾改写原著中的“序言”部分,符合晚清变法自强主流意识形态的需要。

(二)《斐》中与“文明”和“野蛮”相关语义的词频统计

探究林纾在译本中建构尚“力”文明话语的修辞策略之前,必须对勘原著与译本,统计原、译著中与“文明”和“野蛮”相关语义的词频有何不同。

根据“古登堡计划”上下载的电子书Allan[20],统计原著中与“文明”和“野蛮”相关语义的词频,从词频来看,原著中与“文明”语义相关的语词(civilization、civilized)共出现31次,“野蛮”[savage(名词)、savage(形容词)、savagely、savagery、wild、wildly、wilderness、barbarous、barbarism、barbaric]101次,后者次数多出两倍多,用词也更丰富,主要由“savage”和“wild”构成。鉴于《斐》省略原著中“序言”部分,为了统计的精确性,单独统计“序言”部分的“文明”和“野蛮”词频,结果为:“civilization”和“civilized”共出现11次;“savage”“savagery”“wild”“wilderness”和“barbarism”共出现18次。综合两次统计结果,与《斐》对应的原文部分,与“文明”语义相关的语词共出现20次,“野蛮”83次。这些词频在译文中是否得到忠实传达?

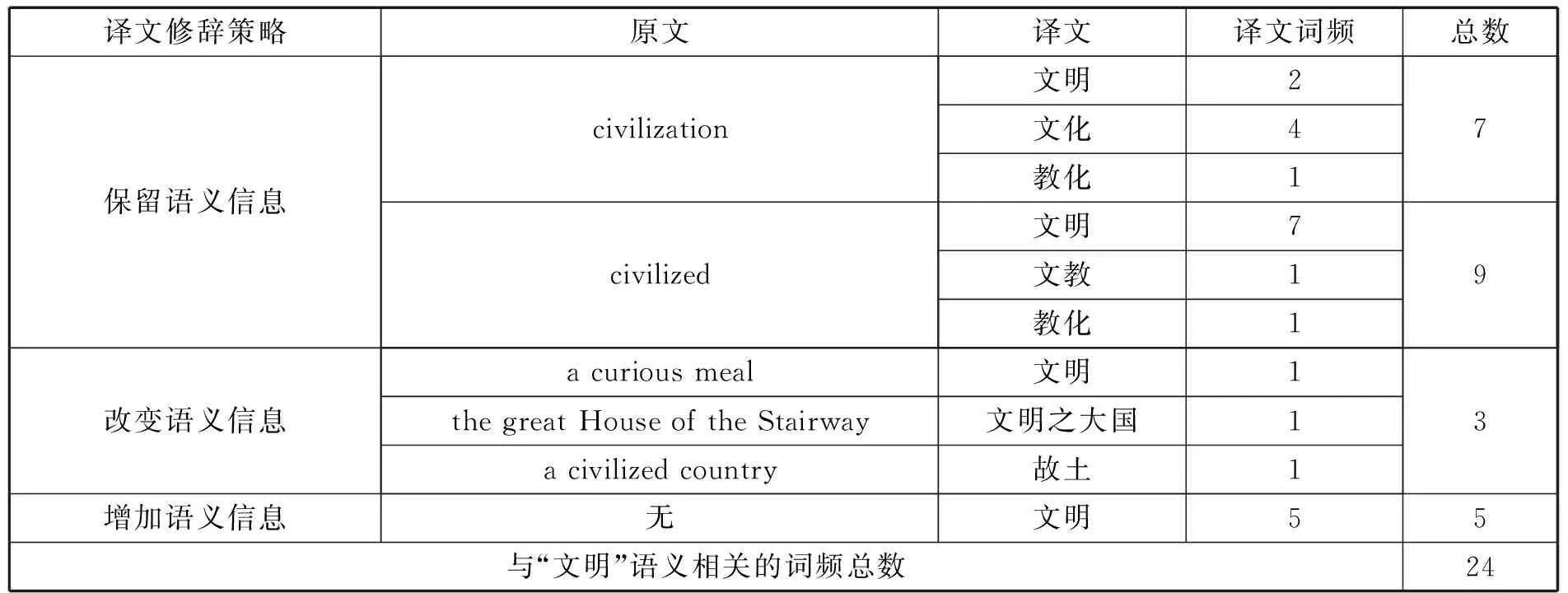

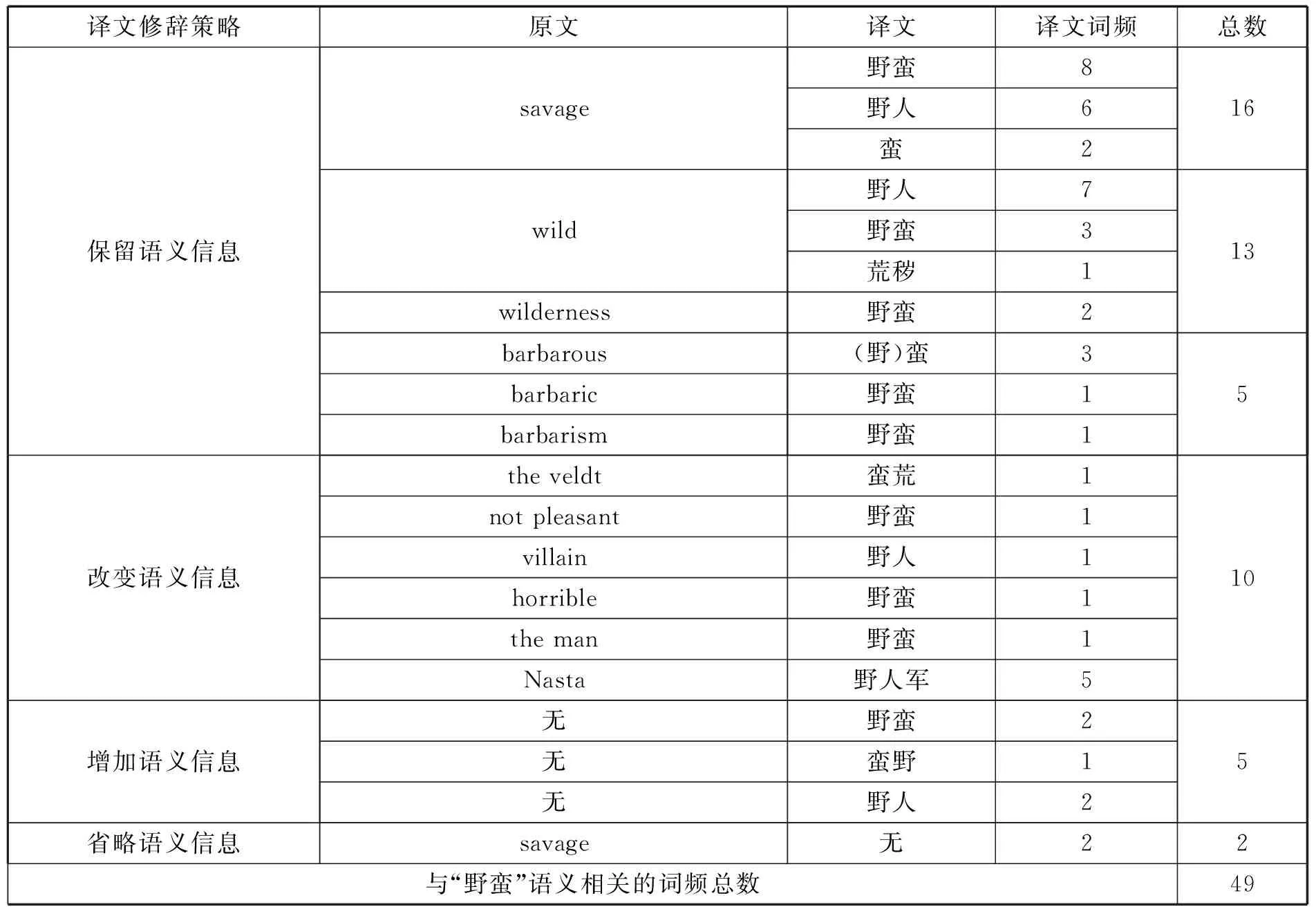

对原著与译本进行对勘阅读,译本中与“文明”和“野蛮”语义相关的词频及其修辞策略见表1、表2。

根据表1、表2的统计数据,译本中与“文明”和“野蛮”语义相关的词频分别为24和49,相比原著中的20和87,加上文言文比较简洁的事实,可以明显看出:译本中与“文明”相关的词频不但没有减少,反而增加4次,而且仅“文明”一词就多达16次,其中7次是林纾进行修辞调整的结果;相比之下,与“野蛮”相关的词频减少38次。由此可见,林纾在译文中有意增加文明话语,并以野蛮反衬文明,建构尚“力”文明话语。那么林纾采取哪些修辞策略建构尚“力”文明话语?下文将基于上述统计结果展开具体论述。

表1 译本中与“文明”语义相关的词频及其修辞策略

表2 译本中与 “野蛮”语义相关的词频及其修辞策略

(三)《斐》中尚“力”文明话语建构策略分析

从表1、表2可以看出,林纾主要采取保留或改变语义信息的修辞策略,在文明与野蛮的对比中突显尚“力”文明话语建构。

细读译本,文明与野蛮的对比集中地体现在祖鲁人洛巴革身上。洛巴革身处蛮夷之地,却拥有文明人希翼的英勇品质:他一身勇概,正气凛然,对故国忠心耿耿。这样的英雄人物,正是林纾希望晚清读者学习的榜样,为此在译文中多次进行修辞设计,有意突出其尚武形象,而对于其土著身份,林纾有时故意略去或淡化,甚至有意抬高其身份。比如,戈德门三人前往非洲冒险前欲招募土著随行,偶遇洛巴革,便邀请洛巴革同行:“我知道你是伟大的勇士,勇敢又忠心耿耿。即使在人人勇概的祖鲁国,你仍然被尊称为‘屠夫’。”[21]这番话突出洛巴革的勇概与忠心。译文中林纾将其语义调整为:“吾知汝固勇士,且为王孙,持义至于没世。在苏噜国中,人咸勇烈,尚尊尔为‘屠伯’,则汝之尤勇可知矣!”[22]译文增加“且为王孙”,隐去其土著身份,突出其贵族血统,表明在林纾心中洛巴革凭借其勇概成为文明高贵之人;将“faithful”调整为“义”,同时增加“烈”语义,突出洛巴革大义凛然的气节;最后增加“则汝之尤勇可知矣”一句,以反衬修辞手法突出“勇”核心语义,建构尚“力”文明话语。

洛巴革跟随戈德门等人前往非洲荒野,寻找苏伟国,途中遭遇土著马撒人的袭击,经过英勇奋战,打败马撒人,之后又经历穿越炎热火山隧道的考验,最终找到苏伟国。在那里住了几个月后,洛巴革开始抱怨吃喝玩乐的慵懒生活,认为奋斗的岁月才是有意义的。对于此番抱怨,戈德门评论道:“知此勇士脉血垂干,故益沸而思战。复自念将以辞赞美,始为中要。以理断之,是人必勇而驯直,具特别之性质。蓄野蛮之识见,顾余所交几偏欧洲,竟无一人能类彼者……余但爱其人,亦未尝以文明之语,诏导其身。”[23]

对勘原文与译文,“the bloodthirsty old ruffian”原义为“嗜血的老暴徒”,林纾将其修辞化为“勇士”,过滤野蛮、暴力等负面语义信息,增加“勇”语义;原文突出的是洛巴革的耿直与真诚、高超的技能与体力,译文突出的是洛巴革的勇概与正直;最后一句增加“文明之语”,突出对于这么勇概的土著,完全不必以所谓的“文明之语”进行教导。换句话说,尚武精神是一种真正的文明。这样的修辞调整突显文明与野蛮的对比,林纾借此表达对尚武精神的崇尚之情。面对国土即将被野蛮他者瓜分的威胁,晚清社会需要的正是一种尚武精神,一种尚“力”文明,方能救国保种。

当苏伟国的白女王和黑女王同时爱上亨利、为爱反目成仇时,爱上黑女王的高德背信弃义,放走欲行刺白女王的黑女王。这一不义之行被洛巴革发现,后者马上告知亨利和戈德门,并对高德进行一番教导。高德听完之后深感惭愧道:“我自己几乎从未想到,有生之年竟然会受教于一个苏噜人。”[24]这句话的潜台词是,只有白人才有资格教导土著,蕴含白人高人一等的殖民意识。林纾将其语义调整为:“壮士所言,益我非浅。我直用为异国之新闻矣。吾初不料以文明国度之人,阅人成世,乃受教于苏噜之野人。”[25]译文增加“壮士所言,益我非浅”一句,将洛巴革视为“壮士”,突显其尚武精神;又将“I”具体化为“文明国度之人”,增加“阅人成世”修辞语,同时将“Zulu”泛化为包括祖鲁人在内的“野人”,强调野蛮的土著凭借其勇概与正义战胜“阅人成世”的白人,以此深化文明与野蛮的对比,说明文明无关肤色,英勇、正义才是文明的精髓。借此林纾再次表达对尚武精神的赞赏之情,突出尚“力”文明话语建构。

为了建构尚“力”文明话语,译本在弘扬尚武精神的同时,多次强调引进西方现代文明于实现国家富强的意义,因为“被晚清中国人所理解的西方文明乃是以富强为中心”[26]。故事结尾,亨利登上王位,统治苏伟国。亨利决定禁止他者进入苏伟国,像火药、电力、蒸汽机等西方现代文明未必能给人类带来幸福,相反可能带来很多罪恶,哈氏借此批判西方现代文明。林纾将其语义修辞设计为:“自念设有人来攻者,国中既无精炮足以御敌,又将奈何?且是间既无火药,又乏电线及马力机器,与新报之纸,遂不能振兴此土,易其旧观。”[27]译文背离原文的语义内涵,突出的是西方现代文明于保卫国土、振兴国家、变革维新的重要性。这里的修辞调整恰好呼应林纾在“序”中提倡的维新变革思想。晚清国力羸弱,腹背受敌,必须引进西方现代文明,实现变法自强,才能强国富民。

“话语建构现实:修辞按照言说者的意志建构世界、重新设计世界秩序,并引发行动,修辞话语成为人类意志和现实的桥梁。”[28]作为修辞言说者,林纾出于爱国动机,在《斐》中经过多重修辞设计,将原著中隐含的殖民话语置换为变法图强话语,在强化文明与野蛮的对比中,修辞关键词“文明”和“野蛮”所建构的尚“力”文明话语,冲击儒家礼的秩序,引发晚清变法自强的热潮。

三、《斐洲烟水愁城录》中尚“力”文明话语建构策略的文化成因

“文明者,有形质焉,有精神焉。”[29]文明包括物质文明和精神文明。林纾在《斐》中主要采取保留或改变与“文明”“野蛮”相关语义信息的修辞策略,建构一种尚“力”文明,既提倡物质层面的西方现代文明,又提倡精神层面的尚武精神。那么,这些策略背后的文化成因是什么?下面从晚清历史语境和译者的修辞动因两个方面展开简要论述。

15世纪末的地理大发现,“其实就是一场‘文明’大发现。”[30]这种发现预设文明等级秩序,反映人类社会从野蛮到文明的进化过程。19世纪中期达尔文的进化论将不同种族进行文明排序,将白人列为最高贵的种族。同时期英国工业革命和法国政治革命促使欧洲社会经济高速发展,殖民扩张进入鼎盛时期,文明成为欧洲重新缔造世界秩序、实现殖民扩张的幌子,野蛮仅仅是文明的一面镜子,映射着白人的骄傲与自豪,反衬白人种族优越心态,体现西方文明论中帝国意识形态的一面,蕴含着深刻的殖民话语。

西学东渐,西方文明论逐渐在中国传播开来,尤其到了19世纪中期,内忧外患,晚清时人有意淡化其中的殖民意识,突显强国富民思想。第一次鸦片战争后,洋务派主张“师夷长技以制夷”,倡导学习西方器物文明。甲午战败,举国震惊,晚清进步人士意识到仅仅引进西方器物文明不足以强国保种,应学习西方制度文明。1897年严复《天演论》的译介促使“物竞天择、适者生存”等进化观念在晚清迅速传播开来。这种观念强调社会文明进化、民族竞争等思想,激发晚清时人竞争意识。1898年戊戌变法的失败,引发晚清各界在物质和精神文化方面发生双重认同危机,梁启超等维新人士敏锐地意识到,要彻底改变晚清积弱积贫、内外交困的现状,必须从文化精神层面改革入手。中国传统儒学崇尚仁义道德,以和为贵,以中庸、谦逊、礼让为美,是典型的尚“文”文明观。为了批判这种重文轻武的文明观,梁启超发表多篇言论,在《中国积弱溯源论》一文中批判崇文抑武、怯懦、奴性等国民性;在《论冒险进取》一文中指出西方国家强于中国的主要原因在于冒险进取精神,主张重塑国民精神;在《论尚武》一文中强调“尚武精神为立国第一基础”。在梁启超等维新人士的积极推动下,晚清尚武思潮勃兴,对拥有古老儒学文明的晚清中国形成前所未有的冲击,“从此礼的秩序失去了正当性基础,逐渐为一种更富竞争力的力的秩序所取代。”[31]这种尚“力”秩序弘扬尚武精神,强调体力和智力的竞争。而竞争与文明关系密切,没有竞争就没有文明进步,竞争是文明进步的动力,正所谓“夫竞争者,文明之母也。竞争一日停,则文明之进步立止”[32]。冒险小说因鼓励竞争、弘扬尚武精神而备受青睐,被不断地译介到晚清,成为晚清思想进步人士探索新的文明之路中的关键一环。

作为晚清爱国知识分子的林纾,他将尚武精神与爱国思想联系起来,通过译介冒险小说建构一种新的文明秩序,突显尚“力”文明话语,希翼以此重构国民精神。“野蛮之反面,即为文明;知野蛮流弊之所及,即知文明程度之所及。”[33]林纾认为,一个国家越古老文明,其野蛮的流弊越多,埃及如此,中国也如此。晚清中国拥有五千多年的古老文明,社会弊端众多,在西方坚船利炮的轰击下岌岌可危。虽然冒险小说中场景暴力血腥,人物言行举止甚为野蛮,与传统儒家尚“文”审美心理相悖,但是小说中提倡的尚武精神,弘扬的尚“力”文明,正是晚清强国保种的“尚方宝剑”,为此林纾在译著中进行多重修辞设计,倡导西方现代文明,突显尚武精神,建构尚“力”文明话语,以去除社会积弊,实现变法自强。

“力征侵略之事,前者视为蛮暴之举动,今则以为文明之常规。”[34]19世纪末西方国家进入殖民扩张鼎盛时期,帝国意识进一步膨胀,往往以传播文明之名对殖民地进行侵略之实。林纾在翻译过程中洞察到西方国家虽拥有先进器物、制度等文明,却又野蛮地侵略他国的事实,于是在序跋中多次揭示西方国家“劫”的动机。早在1901年美国屠杀华工时,林纾在《〈黑奴呼天录〉跋》中揭示“文明者亦施我以野蛮之礼”[35]的真相,披露美国假借文明之虚行野蛮之实的丑恶嘴脸。此后,林纾在翻译《伊索寓言》时揭示“以吞灭为性”的“盛强之国”[36];在《〈雾中人〉叙》中揭发“白人可以并吞斐洲,即可以并吞中亚”[37]的阴谋,提醒晚清民众要防范贪婪成性的西方列强,要“学盗之所学,不为盗而但备盗”[38],引进西方现代文明,学习冒险尚武精神,不是为了吞食他国,而是防止他国野蛮地吞食中国。总之,林纾希望通过冒险小说翻译,促使晚清民众以尚武精神重塑自我,“人人尚武,能自立,故国力因以强伟”[39]。

从民族生存的意义来说,哈氏在Allan中强调冒险精神,是为了戒除英国人自私、慵懒、懦弱等恶习,获得一种重生的力量,为国效力,是爱国的表现,其深层动机是殖民扩张。相比之下,林纾译介Allan,强调引进西方现代文明,弘扬尚武精神,是为了建构尚“力”文明话语,以尚武气概重塑国民精神,获得一种重生的力量,救亡图存,也是爱国的表现,其深层动机却是强国保种。在译者的修辞意图干预下,译本的深层主旨完成了修辞重构。总的来说,以林纾为代表的晚清知识分子在文学文本中探索国家富强之路,传播西方文明思想,弘扬尚武精神,建立尚“力”文明秩序,对清末民初整个社会产生深远影响。

四、结语

冒险小说“呈现出的并非文学的较量,而是文明的对抗”[40],是自我文明与他者文明的竞争。冒险小说建构的尚“力”文明秩序对处于文化转型期的晚清中国产生过积极影响,然而当文明“和‘东方’、‘西方’这样的词语结合成为‘五四’最常见的词汇,用以表达二分的、对立的‘东’、‘西’文明之范畴。其暗中假定了‘西方文明’标志着不断的进步”[41],而“东方文明”则意味着愚昧落后,亟待西方文明的施恩与救赎。这种成见隐含着强烈的帝国主义意识,正如萨义德所说,“西方与东方之间存在着一种权力关系,支配关系,霸权关系。”[42]对此我们现在仍需警惕。

当今世界,不同国家或地区的文明仍然冲突不断,西方文明论述背后隐藏着政治无意识,在西方国家对外扩张和建立世界霸权的过程中,“文明”成为他们称霸世界的意识形态。[43]“所谓的进化,就是文明的进化,而种族的竞争,说到底就是文明的竞争。”[44]文明与种族,文明与国际秩序,文明话语体系在殖民扩张的语境中变成一种世界话语。我们在学习西方现代文明的同时,既要警惕各种文明论述背后的野蛮阴谋,抵抗各类以文明之名行野蛮之实的帝国行径,又要戒备各种帝国主义思潮或帝国和平演变,在习主席的带领下,实现中华民族的伟大复兴,让五千多年的中华文明之光再次照耀全世界。

注释:

[1] 关于“文明”一词的古汉语用法对照,见刘禾:《跨语际实践:文学、民族文化和翻译的现代性(中国:1900-1937)》(修订译本)的附录D《回归的书写形式借贷词:现代汉语中源自古汉语的日本“汉字”词语》,北京:三联书店,2008年,第399页。

[2] 安德鲁·琼斯:《鲁迅及其晚清进化模式的历险小说》,王 敦、李之华译,《现代中文学刊》2012第2期。

[3] 樽本照雄:《林纾冤罪事件薄》,日本大津:清末小说研究会出版,2008年,第4页。

[4] 郭洪雷:《近三十年小说修辞研究综论》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2016年第2期。

[5] 谭学纯、朱 玲:《广义修辞学》,合肥:安徽教育出版社,2008年。

[6] 哈葛德:《斐洲烟水愁城录》,林 纾、曾宗巩译,上海:商务印书馆,1905年。

[7] D. S. Higgins,RiderHaggard:TheGreatStoryteller, Createspace Independent Publishing Platform, 2013, p.197.

[8] Wendy Roberta Katz,RiderHaggardandtheFictionofEmpire, Cambridge University Press, 1988, p.63.

[9] 刘文明:《欧洲“文明”观念向日本、中国的传播及其本土化述评——以基佐、福泽谕吉和梁启超为中心》,《历史研究》2011年第3期。

[10] 陈大康:《中国近代小说编年史》,北京:人民文学出版社,2014年,第923页。

[11] 艾勒克·博埃默:《殖民与后殖民文学》,盛 宁、韩敏中译,沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第36页。

[12][13][21][24]H. Rider Haggard,KingSolomon’sMines&AllanQuatermain, Wordsworth, 2010, pp. 232, 233, 244, 431。译文未注明出处者均为笔者所译。

[14] 潘 红:《林译〈迦茵小传〉人物称谓和身份建构的广义修辞学解读》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2014年第5期。

[15][16][17][33][35][36][37][38][39] 林 纾:《林琴南书话》,吴俊标校,杭州:浙江人民出版社,1999年,第30, 31, 31, 22, 5, 8, 45, 46, 75页。

探究3 解决了上述两个问题,对题目条件作进一步分析:直线DP与抛物线C只有一个交点,等价于直线DP是抛物C线的切线.那么能否从切线的角度将点D的范围推广呢?也就是对于抛物线C:y2=2px,过y轴上除原点外的任意一点D作抛物线的切线DP,若其他条件不变,A为线段BM的中点的结论仍成立吗?

[18] 本杰明·史华茲:《寻求富强:严复与西方》,叶凤美译,南京:江苏人民出版社,2005年,第12页。

[19] 劳伦斯·韦努蒂:《翻译与文化身份的塑造》,许宝强、袁 伟选编:《语言与翻译的政治》,北京:中央编译出版社,2001年,第361页。

[20] H. Rider Haggard:AllanQuatermain, Free Ebook. http://www.gutenberg.org/ebooks/711

[22] 哈葛德:《斐洲烟水愁城录》卷上,林 纾、曾宗巩译,上海:商务印书馆,1905 年,第11页。

[23][25][27] 哈葛德:《斐洲烟水愁城录》卷下,林 纾、曾宗巩译,上海:商务印书馆,1905 年,第71, 73, 129页。

[26]许纪霖:《从世界文明的趋势寻找中国的未来》,《史学月刊》2015年第11期。

[28]潘 红:《文化霸权下的修辞暴力——〈中英天津条约〉对“夷”的英译和禁用》,《东方翻译》2015年第2期。

[29] 梁启超:《国民十大元气论》,《梁启超全集》第1册,北京:北京出版社,1999年,第267页。

[30] 刘 禾主编:《世界秩序与文明等级:全球史研究的新路径》,北京:三联书店,2016年,第5页。

[31] 许纪霖:《现代性的歧路:清末民初的社会达尔文主义思潮》,《史学月刊》2010年第2期。

[32] 梁启超:《新民说》,《梁启超全集》第2册,北京:北京出版社,1999年,第664页。

[34] 梁启超:《论民族竞争之大势》,《梁启超全集》第2册,北京:北京出版社,1999年,第888页。

[40] 李艳丽:《东西交汇下的晚清冒险小说与世界秩序》,《社会科学》2013年第3期。

[41] 李欧梵:《上海摩登——一种新都市文化在中国(1930-1945)》, 毛 尖译,北京:北京大学出版社,2001年,第54页。

[42] 爱德华·萨义德:《东方学》,王宁根译,上海:三联书店,2010年,第8页。

[43] 刘文明:《19世纪欧洲“文明”话语与晚清“文明”观的嬗变》,《首都师范大学学报》2011年第6期。

[44] 许纪霖编选:《现代中国思想史论》,上海:上海人民出版社,2014年,第248页。

[责任编辑:陈未鹏]

2017-04-20

国家社科基金“哈葛德小说在晚清:话语意义和西方认知”(2013BWW010); 福州大学科技发展基金“英国冒险小说在中国的接受”(14SKQ12)。

郑晓岚, 女, 福建仙游人, 福州大学跨文化话语研究中心副教授、 硕士生导师, 福建师范大学文学院博士研究生。

H315.9

A

1002-3321(2017)04-0053-07