对尚武精神词义的历史观察*

周加兵, 张克峰,2

(1.平顶山学院,河南 平顶山 467000;2.福建师范大学体育科学学院,福建 福州 350117)

尚武精神有两种观点。持“民族精神说”者认为,尚武精神是一个民族或阶层敢于反抗压迫和抵抗外敌入侵的精神(徐洪刚,2016)[1]。他们倡导中国军队应强化尚武精神建设(戴旭,2016)[2],为中国面临外部势力的种种不确定性做好准备,为中华民族的伟大复兴护航(黄国柱,2016)[3]。持“个体品德说”者认为,尚武精神是一个人可塑造的品德(温力,2005;[4]马佩等,2018;[5]徐烨等,2018)[6],体育课堂的重要任务之一是塑造学生的尚武精神(李鸿江,2017)[7],武术教学是塑造学生尚武精神的重要途径(张强强等,2017)[8]。

然而,我国当代学校体育培养学生的德育目标是“民主与法制” “竞争与合作” “爱国主义情感”等精神(刘海元,2014)[9]。尚武精神的“个人品德说”与这个观点有较大差别,究其原因,与尚武精神词义的泛化有关。而学术界也没有给出有说服力的论证,默许了泛化的词义并存的事实。

至今,尚武精神词义的泛化已经引起了社会各界的诸多不适,是时候澄清尚武精神的本意和泛化机制了。基于这样一个问题,本研究拟从唯物史观的视角,采用文献资料法、逻辑法,在阅读哲学、历史等文献基础之上,以“尚武” “尚武精神”为主题在中国知网(CNKI)、清末民国期刊全文数据库、大成故纸堆等数据资源,搜索文献1048篇为基础,来追寻这个问题。

1 精武体操会的多重职能与尚武精神词义的泛化

吉灿忠认为,尚武精神一词的词义在清末民初出现泛化。通过这段时期的文献分析,发现精武体操会在这一过程中扮演着重要角色。

1909年精武体操会筹备时,提出“以提倡尚武精神为目的”的宗旨。[10]霍元甲于1910年4月19日至21日《时报》上登三天广告,内容中提到:“等比较后,拟立一学堂,以付诸君雅意,并提尚武精神,亦快事也。” 此则广告或许是武术界第一次公开以尚武精神做出的对外宣传。1919 年孙中山先生为精武体育会书写“尚武精神”匾额。这些事件表明,近代武术、武术家与尚武精神的密切关系是从精武体育会开启的。这个开端引起了现代武术研究者对尚武精神的无限畅想。例如:吴迪[11]、张强强[8]等,认为尚武包括崇尚武术和军事,不同语境下有不同含义。林锐等,认为侠义精神等同于尚武精神,将武侠与英雄划等号。最终,他们都赞成温力[4]、李梦桐[12]、马佩[5]等的观点,认为演习武术可塑造尚武精神,发扬武术是重塑尚武精神的手段之一。这些学术观点展示了研究者试图在文化兴国战略下寻求高杠杆解的意向,但这一过程也表现出词义泛化所带来的混乱。

回顾历史,大家熟知的同盟会、兴中会、光复会等,与精武会一样,肩负“类军校”的政治任务。孙中山助手邵元冲曾回忆说:“其时有北方拳术家霍元甲到申,先生(陈其美)重技术,就相结识,谈论间颇觉霍君富爱国思想,乃运动上海各界人士为技击者谋划创办学校,挑选同志中志向坚定体格强健者,由霍君传授拳术,并及军事,以应革命之需要。”[13]可见,精武体操会表面上是武术共同体的会社,实际上是为了“应革命之需要”,武术在当时是一个“光荣”的招牌。

表1 精武体操会和中央国术馆的职能与目的对应

从表1中的武术会社的职能与目的对照可见,提倡尚武精神是精武会革命职能之所必需。1919 年孙中山先生为精武体育会书写了“尚武精神”匾额,是对其革命贡献的褒奖,并非是对其传播武术的褒奖。1920年精武体育会成立十周年纪事上有“该会以保存国技为主旨,融汇西方之文化”[14]之句。说明精武会的领导人明确“保存国技”为习练武术的目的,这与当时的政治环境变化相对应,因为此时国民政府已经成立,“革命”任务完成,精武体操会就剩下文化职能和体育职能了。总之,对精武会的多重职能与多重目的之间的错乱对应,是造成尚武精神与武术关系交叉迷乱的根源之一。

继精武会之后,1927年由张之江等人在南京创办了中央国术馆,广设武术技术课。张之江承认:“现代科学昌明火器进化时代,我们仍旧提倡民族所遗留的拳勇技击,似乎近于迂腐。”[15]因为当时的西洋兵操、西式体育已经能满足尚武、增强军力等需求了。[16]但他认为:“我国技击之术,发达本早,代有传人……与国学同有优异之点,固正名曰国术,发挥广大,自不容缓。”[15]可见,中央国术馆建立之初确实以应对文化危机为初衷。《中央国术馆组织大纲》明确指出“中央国术馆以提倡中国武术,增进国民健康为宗旨”,而非以尚武精神为宗旨。

张之江对于“武术” “尚武” “体育” “健身”等概念的理解,在今天仍有指导意义。他也说过:“我们要使不武的国民变得尚武;病夫变为壮士;老大的国家变为少壮的国家,这就是本馆的使命。”[15]这是因为,中央国术馆除了文化、体育使命,还承担着“军国民主义”教育的使命。践行了“尚武精神”的传播也就理所当然了。说提倡国术,是为了向军国民这条路上迈进,与其说有技术上的作用,不如说更具有思想教育上的作用。[17]

综上所述,从近代历史角度来看,“习练武术”和“提升尚武精神”一直都是两码事。李俊卿、马良、褚民谊、许禹生、吴斌楼、宝善林、王侠林等失节的汉奸“武术家”们[18]可以举证。他们的存在,说明习练武术不仅成就了像霍元甲、杜心武等革命派武术家,也练成了另一批投降派的“汉奸”武术家。这一点上,至少说明习练武术与尚武精神不是必然的因果关系。当时,资产阶级改良派借用尚武精神应对革命和军国民教育的需要才是对应的因果关系。现在看来,这些思想也有狭隘之处,但救亡图存的方法尝试是伟大之举。相比之下,今日部分武校和武馆挂着尚武精神的旗号来招揽生意的作为,实在是俗不可耐。作为体育和表演项目的现代武术项目,崇尚的是文明意识和法制精神,而很难承担起塑造尚武精神的职能。

2 尚武精神个体品德化历史观察

在近代救亡图存的大潮中,尚武精神走进中国教育领域。本节内容主要通过对近现代历史观察,来回顾:学校体育手段提升尚武精神的途径与效果。

“尚武精神”被唱响是近代的事。19世界末20世纪初正是“尚武”文本大量出现的时间,检索晚晴、民国期刊全文数据库,共有542篇文献含“尚武”,139篇含“尚武精神”。“尚”为“尊崇;注重”(《现代汉语词典》),是带有心理倾向性的词汇。用现代白话表述“尚武”就等于“尚武精神”。“尚武”与“精神”连用形成词汇,语法意义上讲,似病句。所以在康有为奏折、光绪诏书等文本中常有“尚武”而无“尚武精神”的词汇。但在这个时期,“尚武”逐渐发展成了“尚武精神”,有其特定的历史需求。研究认为:随着名称的变迁,人们逐渐将这种集体气质的涌现从字面上转变为个人品德的表达,将不可教育的涌现性落脚到可教育的个人品德上,为教育塑造尚武精神做了理论铺垫。

“尚武精神”词汇在晚晴及民国期刊中的首次出现是1903年的《论中国民族无尚武精神之原因》。[19]文中,作者钱瑞香从社会经济制度的视角,阐述了国民不能勠力同心抵御外辱的原因。1904年10月梁启超在《中国之武士道》中的句子:“论语、中庸,多以知、仁、勇三达德并举,孔子之所以提倡尚武精神者至矣。”[20]但此中“尚武精神”的本意等于“以尚武为精神”。因为,该著作自序中提到:“……自不得不取军国主义,以尚武为精神,……”。[21]1906年《论道德为尚武精神之元素》对中国武备的诟病进行了分析:说尚武“有形式之尚武,有精神之尚武”。[22]主要对当时武备的形式主义进行批判。从上述三段文献分析,“尚武精神”的出现是为了强调“国民自觉主动的尚武,而不要搞形式尚武”。这与历史事实相符,据考证:清末官方的军备相当精良,在镇压太平军时期,李鸿章就开始以先进的洋枪装备淮军。[23]到1894年甲午海战时,中国海军军械的质量已经相当先进,数量更加庞大,但是在这样精良装备的条件下,反侵略战争结果却是接连惨败,接连签订丧权辱国的条约。无论是维新派、立宪派还是孙中山的革命派,都一致认为中国不是败在器物上。[24]维新派对此作了深刻反省,认为缺乏尚武精神。当时整个社会,至少政府系统中能影响国家命运的多数力量,缺乏奔赴国难,视死如归的尚武精神。

这样的历史背景下,教育成了救国途径之一。蔡元培认为,军国民教育在中国虽然不是一种理想社会的教育,却是“今日所不能不采者”。1915《拟请提倡中国旧有武术列为学校必修课》的议案中建议:“拟请于学校体操科内兼授中国旧有武术,列为必修科以振起尚武精神”,同年教育部采纳了上述建议。[25]这是学校教育或学校体育与尚武精神结合的滥觞。

尚武精神的个体品德化是其与教育结合的前提,因为,品德是可以通过教育手段塑造的,只有将尚武精神当作个人的品德,尚武精神教育才能落到实处。直到现在,这一问题仍然是症结所在。现代部分学校体育活动继承了这一理论,例如:李鸿江认为尚武精神是人格的一种,提倡学校体育担负起尚武精神的目标。[7]张国栋[26]、李隆[27]、庞博[28]等年轻的学者在研究中都把学校体育的目标与尚武精神培养结合起来。程远[29]、黄国柱[3]等学者倡导通过教育培养尚武精神,并呼吁我们必须对培育尚武精神的现实迫切性和必要性有十分清醒的认识。可见,教育促进尚武精神形成的观点贯穿整个近现代史。

回顾历史,我们可以很清楚地看到,近代丧权辱国的历史沉沦中,资产阶级改良派用尚武精神号召民族觉醒的过程中,清廷灭亡了。民国革命党人提倡尚武精神,在推进军国民主义教育方面付出了巨大努力,但是中华民族依旧被压迫在三座大山之下。这些结果至少说明,20世纪早期的军国民教育没有完成对中华民族尚武精神的完整塑造。

综上所述,我们不否认特定历史时期教育有义务促进国民尚武精神的觉醒,但是必须承认教育不是塑造民族尚武精神的关键所在。

这个问题的症结在于——尚武精神的个体品德化是否成立?尚武精神能否立足于个体品德之上?中华民族的尚武精神是不是个体尚武气质的简单叠加?将在下文进一步论述。

3 中华尚武精神的历史考察

从历史视角看,尚武精神的主体是民众,一个国家或一个地区,其民风尚不尚武,可以从民众对待军人的态度来了解,因此借助兵制的历史变迁可以作为理解尚武精神的重要线索。

据雷海宗的研究:秦以前,以征兵制为主,社会崇尚文武兼修之风,也就是说尚武与尚文并重。春秋时期虽然已有平民当兵,但军队的主体仍是士族,男子以当兵为荣耀,为乐趣,国君往往亲自出战,士族子弟踊跃入伍。那时候军人地位、军人荣誉、军人境界都非常高尚。据他引证,整个《左传》中找不到一个因胆怯而临阵脱逃的人。[30]可见那个时期的民众尚武之风很浓,尚武的证据也很充足。

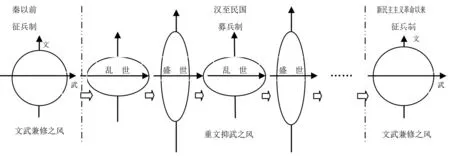

图1 我国兵制史与民族精神对照

汉代以降,募兵制的全面施展,兵的本质发生了变化,由贵族转移到平民甚至囚徒莠民,经军民分立到军民对立,尚武精神就在军人素质下移的背景和反战情绪高涨的潮流中逐渐被磨灭,最终造成“重文抑武”的民风特点。秦以下静的历史,轮回式的汉史发展,重文抑武也在轮回下强化。[30]尽管,汉至民国期间,民风有盛世与乱世之分。盛世尚文,就官职而言,同品的文武二员,文员的地位总要高一些,例如汉初中央三公中的丞相高于太尉。[30]乱世尚武,例如民国初年各省有省长,有督军,名义上省长高于督军,但省长仅处于傀儡地位。事实上,在乱世,尚武情结也受限于尚文的世风。例如闻鸡起舞的祖逖,精忠报国的岳飞等,有养护民族之功,却以悲剧收场,也有很多本应成为民族英雄的武士却只能成为乞丐、江湖术士、道士、和尚或其他流民式社会闲杂人员。[31]说明在特定的历史条件下,尚武文化很难超越尚文文化成为时代的主流。

新民主主义革命以来,征兵制再一次确立,尚武精神回归,文武兼修之风逐渐完善,最终完成了推翻“三座大山”的任务,这个过程中也涌现出可歌可泣的拥军文化。例如:“军属光荣”“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”“50年代嫁英雄,……70年代嫁军营”“最后一碗米,用来做军粮;最后一尺布,用来做军装;最后一个儿,送他上战场”等等。这些口号和标语,书写了全民拥军,全力拥军的社会风尚,尚武之风真实地回归了。当然,这种回归的背后是当时社会环境和政策的作用。正如洪春华和周文有的研究指出“一般来说,只有战争和保卫耕地紧紧地,直接地联系在一起时,才能最大限度地激发起汉民族的战争热情和尚武精神。”[32]

综上所述,可以较清晰地得到几个问题的答案:

首先,尚武精神何在?它在赳赳老秦的战歌里;在捐躯赴国难,视死忽如归的诗词中;在农民支战的独轮车上;在“最后一尺布,用来做军装”的针线间。反观历史,农民拥军之举并非依赖教育而出,人民军队的英勇也非单纯的教育之功,因为当时军民的文化水平偏低,即便接受教育,其效果也小。因此,今天的我们应结合当今时代特征对教育实现尚武精神的目的和途径进行一致性校验。

其次,如何鉴定尚武精神?它不是个体品德的叠加,而是集体力量的涌现;不仅需要外界影响的促动,更需要发自内心的主动;不是对邪恶暴力的冷漠,而是对正义战斗行为的高度认同。

最后,尚武精神的概念是什么?是特定历史时期、特定制度环境下民族或团体对外战斗诉求的集体涌现(主要强调涌现性)。这个概念不能给出尚武精神更准确的内涵和外延,仅在其本质属性方面做了力所能及的探讨。目的是减少或消除词义泛化带来的消极影响,为传承中国传统优秀文化助力。

4 结束语

作为体育项目的武术本身不承载尚武精神,爱国主义教育是学校教育的职责所在,就尚武精神而言,学校体育作为社会制度的一部分,在整个制度环境下起协同作用。

从历史角度观察,尚武精神往往是被动的生成,尚无发现可控制的预备。理解尚武精神,应结合特定的历史背景和制度环境。当社会最需要尚武精神的时候,往往是外部压力增大而内部自组织能力紊乱的时候,当尚武精神涌现的时候,是内部组织能力优化而能够最大限度地对抗外部压力的时候。

文武兼修,即尚武与尚文并举才是一个健全社会的标志。