反应与灵敏的机理关系及其训练方法的探究

席传浩

反应与灵敏的机理关系及其训练方法的探究

席传浩

西华师范大学体育学院,四川南充,637002。

现代运动训练不只是强化肌肉等组织的动力,而且还要提高神经系统调控能力。在高速运动中,反应与灵敏能力的好坏对竞技运动的成绩起到关键作用。通过文献资料法和理论分析法从生理学角度阐述反应与灵敏的机制原理,及反应与灵敏的关系,分享几种运用简单、容易推广的训练方法。研究发现:反应与灵敏的机理相同,但突出核心内容不同;反应是灵敏的基础,灵敏是反应的表现,两者具有相互关系;训练方法主要以听觉与视觉进行分类,可根据不同项目特点,选择相应方法,提高对应能力。

反应与灵敏;机理关系;训练方法

运动训练学指出“体能包括速度、力量、耐力、灵敏、柔韧、协调等”[1],以此为源,目前关于灵敏能力训练的研讨文章也就多如牛毛,涉及项目众多,可见灵敏训练在广大教练员心中的地位极高;而关于反应能力训练的文章数量略显逊色,反应与灵敏关系的文章更是凤毛麟角,但日常训练中,多数教练员会用“反应快或反应慢”来评价某个运动员,可见反应能力也是构成体能的因素之一,而常在训练实践中被“灵敏”一概而论,即“灵敏”等同于“反应”或“灵敏”包括“反应”等。但是,从字面意思分析,两词互不相干,无“近义”之所谓。因此,更深一步的分析“反应”与“灵敏”的机制原理与属性关系以及在此基础上的训练方法是极其必要的。

1 问题提出的背景

目前,灵敏素质是构成体能的重要组成部分已无可厚非,有学者指出:灵活性的高低决定一个运动员的技术水平[2],灵敏性可以提高运动员的适应能力(适应对手和适应竞赛环境)[3]。在这种灵敏素质意义显著的大环境下,其研究是层出不穷的:田麦久认为“灵敏素质是指在各种突然变换的条件下,运动员能够迅速、准确、协调地改变身体运动的空间位置和运动方向,以适应变换着的外环境的能力”[4];夏征农等人指出“灵敏素质是指人体在复杂多变的运动环境中迅速、准确和协调地改变身体运动姿势的能力,包括协调性、灵活性和准确性三个基本因素”[5];David认为“灵敏性是一种急停、启动、快速改变身体的全部或部分方向的一种可以自我控制的能力”[6];Bill Foran指出“灵敏性是一种应对刺激、快速有效启动、在正确的方向运动、随时准备改变方向或者急停而产生的一系列的快速、平稳、有效且可重复的动作的能力”[7]。国内外学者对灵敏素质的认识是仁者见仁,智者见智,但是根据他们对灵敏素质的认识可以概括为几个关键词,即区分能力(声光等刺激信号的区分)、反应能力(神经反应的好坏)、方向意识(方向判断的对错)、移动能力(身体移动的快慢)。

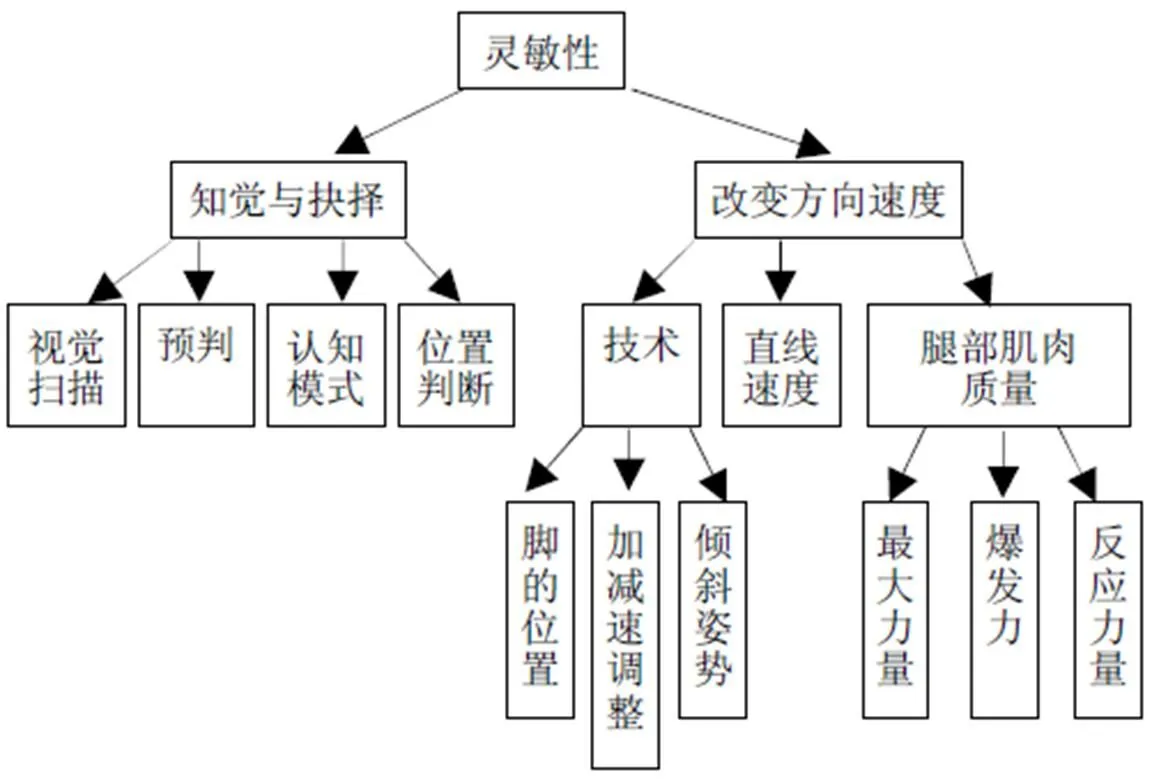

Sheppard等人用实验证明:优秀足球运动员较一般足球运动员有较好的反应灵敏;在特定的运动项目中优秀运动员较运动新手具有认知优势,这一优势的表现为预判决策速度快和准确性高[8]。J.M.Sheppard将灵敏性定义为:人体应对刺激时一种伴随速度和方位变化的快速的整体运动;Warren Young将灵敏性描述为“敏性指的是运动员应对刺激,快速、高效启动,在正确的方向上运动,随时准备快速改变身体方向或急停,使之成为一种快速、平稳、有效且可重复的身体运动方式”[9]。国内研究者根据他们的阐述用图示进行描述(如图1所示),视觉等感知觉与灵敏性是存在联系的,视觉等感知觉属于高级反射活动,依靠“肌肉-神经”反应机制完成,那么,灵敏与反应必存在生理学上的属性关系。

图1 灵敏素质构成图[10]

其实早在1972年,维尔霍山斯基(Werschoshanskij)已经提出“反应力量是一种与最大力量、快速力量和力量耐力等同的,相对独立的力量素质”[11]的观点,从那之后关于“反应力量”的研究也随之流行,陈小平指出“反应力量(Reactive force),是指肌肉在先做离心式拉长,然后做向心式收缩时,利用弹性能量在肌肉中的储存与再释放,以及神经反射性调节,爆发出的力量”[12]。从生理学与训练学角度分析,反应是指神经系统的反射过程,力量是指肌肉组织收缩产生的动力,那么反应力量就是“神经-肌肉”机制的有效结合,有力就有加速度(a,F>f),有加速度就有速度(v),速度又是评价灵敏好坏的主导因素,所以,反应与灵敏必存在内在联系。因此,从运动生理学角度剖析反应与灵敏的机制原理及其属性关系是势在必行的。

2 反应与灵敏的机制原理

2.1 反应的机制原理

系统科学指出“一般情况下结构对功能的作用最为关键”[13],那么在同种结构条件下,功能出现个体的差异肯定是有原因的。人体反应能力功能主要是靠神经—肌肉反射控制的,反射又分为条件反射和非条件反射,非条件与条件反射分别是指“外界刺激与有机体反应之间与生俱来的固定神经联系;外界刺激与有机体反应之间建立起来的暂时神经联系”[14],那么人在受到外界刺激时,做出应激反应时间不同的原因是,如果是非条件反射,那说明先天遗传存在差异,如果是条件反射,那就是后天学习与训练的强化程度存在差异。没有人一出生就具有“闻枪起跑”的意识,因此,竞技体育中的反应机制属于条件反射,为高级反射活动,具有可塑性。

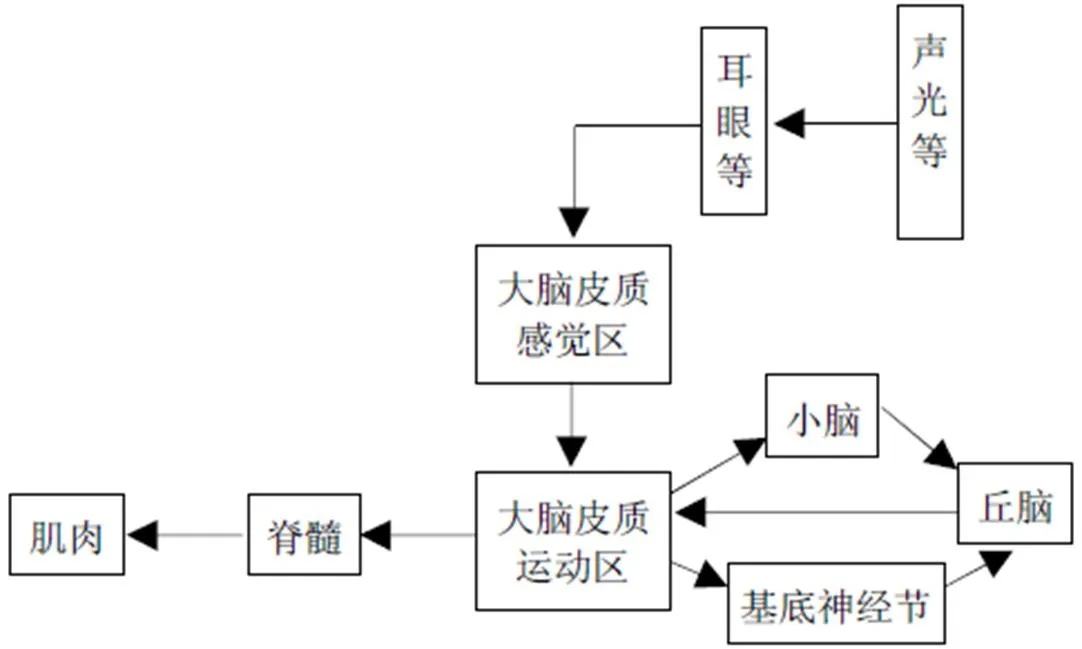

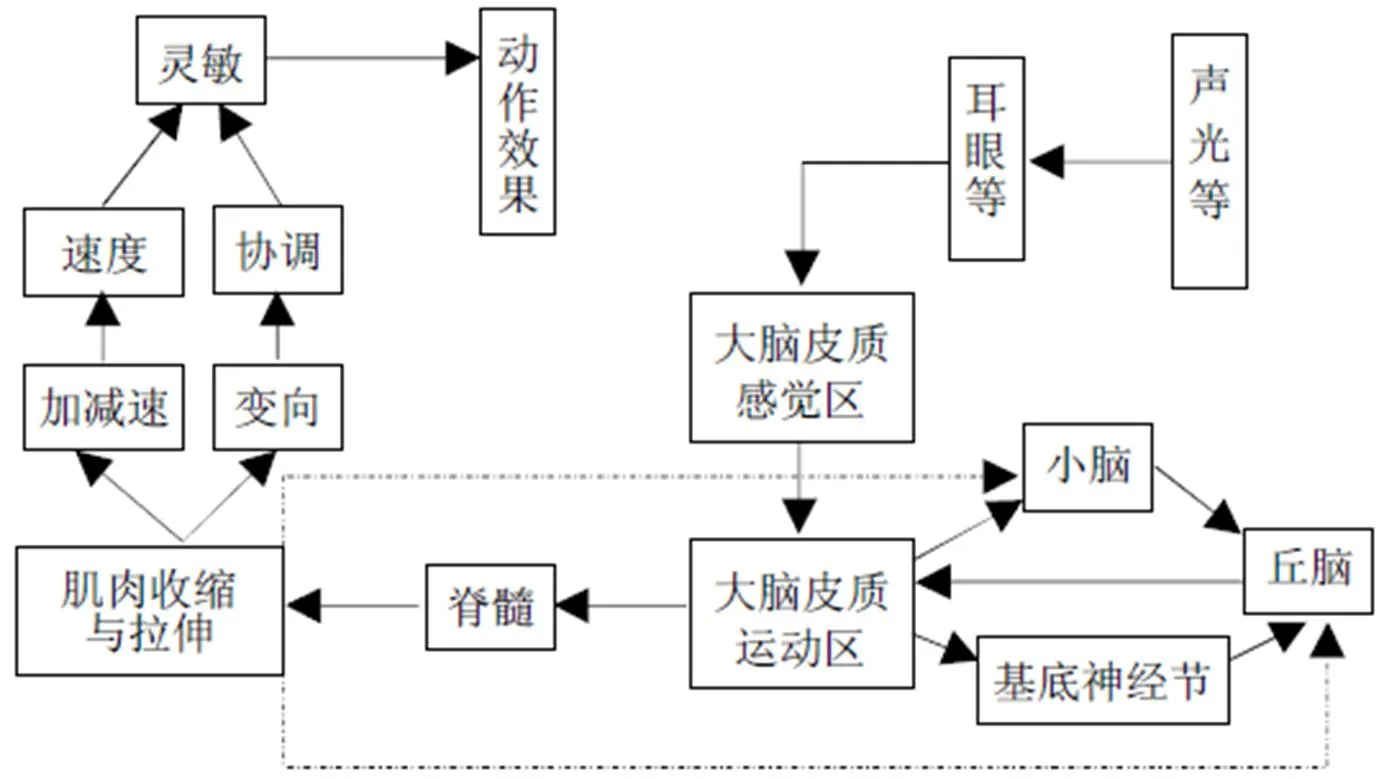

图2 单次反射的机制原理示意图

既然反应属于条件反射,那么其部分机制原理就等同于反射,如图2所示,声光(发令枪声、对手进攻来球等)等外界刺激产生后,耳眼等(感受器)接受刺激,通过传入神经在大脑皮质相应感觉区域形成知觉(听觉、视觉等),经过信息综合、整理后,将信息通过神经纤维传给大脑皮质运动区,当大脑皮质发出运动指令时,从皮质小脑中提取储存的程序,并将程序回输到大脑皮层运动区(运动已熟练,皮质小脑中已经存储了之前通过学习与训练形成的程序)[15],再通过下行神经传到脊髓,然后通过传出神经支配相应肌肉(效应器)做出应答。

从声光等刺激传入耳眼等(感受器)到最后运动指令到达肌肉(效应器),此过程为单次反射过程,对应反应中的“反”,那么反射后肌肉肯定是有目的的进行相应收缩与牵张,产生一定的动作效果,此过程就是肌肉(效应器)的应答过程,对应反应中的“应”。反应过程为单次刺激信号产生的单次反应过程,在运动实践中常见,例如田径项目中听到发令枪后快速起跑的反应就是此过程。篮球比赛中,进攻者不断做假动作过人等,都是考验防守者在一定时间内的多次反应能力,反应过程为多次刺激信号产生的多次反应过程,原理机制和单次反应一致,只是循环多次反射而已。综上所述,反应的机制原理是在单次或多次刺激条件下,产生的单次或多次反射,从而完成有目的的肌肉收缩与牵张,达到理想的动作效果。

2.2 灵敏的机制原理

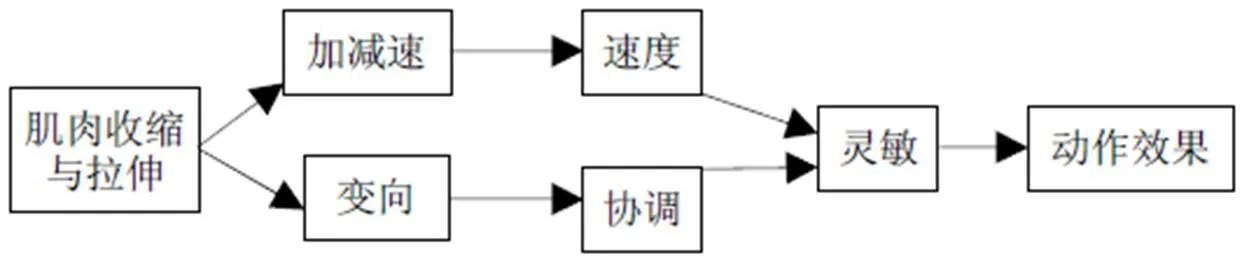

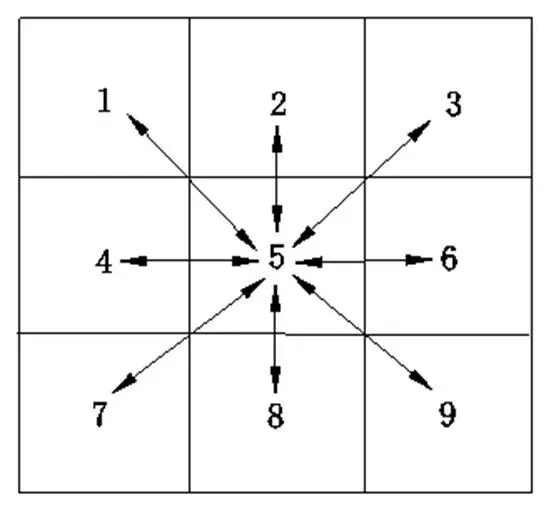

灵敏素质是指运动员在运动过程中,根据刺激,迅速而有效的改变运动速度、动作速度和身体运动方向的运动能力[16]。从字面意思看,“灵”指的是灵活,“敏”指的是敏捷,因此,灵敏的外延不是单一的。动作的灵活性是由收肌与伸肌收缩—拉长的时机、配合、顺序等决定的,肌肉收缩—拉长机制融合性高,动作就到位、准确,即协调性好;因此,灵活就是协调。敏捷是由肌肉快速收缩产生力的大小所决定的,当产生的快速力量大于阻力时(F>f),就会产生加速度(a),加速度越大,速度就越快;因此,敏捷就是速度。如图3所示,当肌肉收缩与拉伸时(F>f),身体必将做出运动实践所需求的加减速或变向,加减速的好坏,决定速度变化的优劣,变向后身体动作的准确性与位置的合理性,决定了协调性的优劣;那么,速度变化与协调性好,灵敏就好;速度变化与协调性差,灵敏就差。所以,“快”“变”是灵敏素质的本质属性[17],速度与协调是决定灵敏优劣主导因素,灵敏性的优劣最终决定运动实践中动作效果(主要指移动后身体的位置,动作的准确性、合理性及美感等)是否理想。

图3 展现灵敏能力的逻辑结构示意图

那么,从图3进行逆向推理,灵敏的优劣是由速度和协调决定,速度主要通过加减速来体现,协调主要通过变向来体现,运动实践中运动员的加减速与变向都是肌肉收缩与拉伸形成的有目的的运动形式,而所有肌肉的收缩与拉伸是通过神经系统的控制而产生的。因此,灵敏的机制原理是神经系统控制肌肉的收缩与拉伸,而产生的对速度与协调展示。

3 反应与灵敏的关系

从单次反应与灵敏的机制原理角度分析,反应是灵敏的基础,而灵敏则为反应的表现。反应是神经系统对刺激信号进行信息整合后,根据运动需求对相应肌肉发出指令,相应肌肉产生收缩与牵张的过程,此过程中刺激信号与肌肉的收缩、牵张是因果关系,而中间神经调节过程是核心,那么反应过程以神经调控为主,调控肌肉收缩力度、顺序、时机等,从而影响速度与协调能力,决定灵敏优劣,因此,反应是灵敏的基础。虽然灵敏的机制原理也是通过神经控制完成的,但其突显的是经过神经调控后,肌肉完成相应指令是否到位、准确、迅速等,因此,灵敏是以展现影响动作效果的构成因素为主,是对神经发出大脑指令后,肌肉应答效果的展示,所以灵敏是反应的表现。另外,描述反应好坏应该用“反应时间短”,而非“反应快”;评价灵敏好坏,指的是多方面能力(速度、协调、柔韧等),只是根据项目特点的不同,其主显部分不同而已。

从多次反应与灵敏的机制原理角度分析,反应与灵敏是相互关系,是产生多次重复或不重复动作的基础。如图4所示,当声光等刺激信号,通过耳眼等感受器经传入神经传入大脑皮质形成相应感觉,随后传入运动中枢,根据后天学习的程序,大脑通过脊髓与传出神经对相应肌肉发出指令,相应肌肉进行收缩与牵张(以上过程为反应过程)。随后,身体进行加减速或变向移动,完成运动实践需求的动作(以上过程为灵敏表现过程)。如果反应能力好,神经控制肌肉的能力就强,灵敏性高,那么动作效果就好,此状态的肌肉作为感受器,把此时收缩与牵张情况传给大脑运动中枢(图4中虚线),从而产生相应运动程序,当再次出现同样的声光刺激信号时,大脑就会根据之前形成的程序,发出运动指令,肌肉进行同样的收缩与牵张,完成相应动作。如果反应能力差,神经控制肌肉的能力就弱,灵敏性低,那么动作效果就差,此状态的肌肉作为感受器,把此时收缩与牵张情况传给大脑运动中枢,大脑发出指令,对肌肉收缩与牵张不断进行调控,直到符合运动需求为止。相同的重复性动作,建立的是单个同种运动程序,而不同的非重复性动作,建立的是多个不同运动程序,当相应刺激信号出现时,对应运动程序启动,大脑发出指令,控制肌肉完成需求动作。

图4 反应与灵敏相互关系示意图

4 反应与灵敏能力的训练方法

4.1 训练方法的分类

从反应与灵敏的机制原理看,可以根据刺激信号的不同,将其训练方法分为听觉反应与灵敏训练法和视觉反应与灵敏训练法。听觉反应与灵敏训练是以声音(发令枪等)为刺激信号,从而完成规定动作,达到训练目的;此训练方法对短距离竞速项目尤为重要,例如田径100m起跑、50m蛙泳起跳等。视觉反应与灵敏训练是以光(对方移动、球的方向等)为刺激信号,从而完成规定动作,达到训练目的;此训练方法在球类项目中应该广泛应用。当然还有其他刺激信号,例如触觉、嗅觉等,这些刺激信号在生活中常见,但在运动实践中较少。另外,可以根据项目特点或运动员年龄大小(不同年龄运动员,心理与生理特点不同)设计训练方法。以下主要介绍4种典型方法:

4.2 听觉反应与灵敏训练法

方法一:“1”跳,“2”蹲,3“转体”。运动员或学生原地小步跑,教练员或老师喊口令“1、2、3”,当喊“1”时练习者原地快速纵跳1次,落地后继续原地小步跑;喊“2”时原地快速深蹲1次,起立后继续原地小步跑;喊“3”时,原地快速向左(或向右)转体90°,然后继续原地小步跑。训练难度可逐渐增加,即口令“1、2、3”多个数字不同顺序的组合,例如“1、3”、“2、3、1”等。此训练方法简单易懂,可实施性较强,对场地器材要求较低,容易推广。

方法二:听数起跑。运动员或学生单排站立在起跑线后,然后进行“1、2,1、2”报数,自己牢记所报数字,利用站立式或蹲踞式起跑准备,当教练员或老师喊数字“1”时,报数“1”的练习者快速跑出,依次类推。还可利用间接信号进行训练,即教练员或老师用哨声替代喊数,一声哨响表示“1”,两声哨响表示“2”,练习者听到相应哨声后快速起跑,以此增加训练难度。此训练方法较适合在短距离竞赛项目中广泛应用,与单纯枯燥的起跑练习相比,趣味性较高。

4.3 视觉反应与灵敏训练法

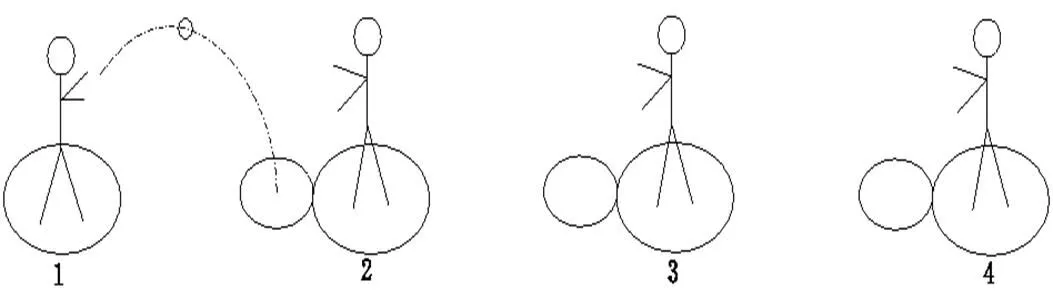

方法一:九宫格移动。如图5所示,练习者站在九宫格中心格子中央处,即数字“5”的位置,其余8个同学面向中间方格,分别站在其他各个方格的中心处,即图中除“5”以外的其他数字位置。教练员或老师将除“5”以外的数字,按不同顺序排列,形成一组数列,例如“3、1、6、8、2、4、9、7”,站在“3”处的同学持排球(或篮球、足球等)于胸前,当教练员或老师发出“开始”口令后,练习者快速向“3”处的同学移动,用手触摸到排球后,快速返回原位,此时“3”处的同学按之前数列顺序,将球快速传给“1”处的同学,“1”处的同学接球后,练习者再次重复之前动作,以此类推,直到触摸“7”处同学所持排球后,返回原位为止,共计8个方向的移动。此训练方法适用于小球项目,可根据不同项目实战中移动的距离,制定九宫格的大小,即增加或减少练习者移动距离,达到符合项目特点的训练效果。

图5 九宫格移动训练示意图

方法二:灵敏球击地接力。如图6所示,所有练习者站一横排,从左至右依次报数“1、2、3…”,前后间隔一定距离(根据练习者能力,选定合适距离:能力强,距离大;能力差,距离小),站在大圆内准备接球,1号向2号前面的小圆内轻轻抛出灵敏球(灵敏球为表面不规则球体),灵敏球落地反弹后,2号快速移动接住反弹球,然后转身向3号前面的小圆内抛球,依次类推。如果练习者在大圆内接住球,直接转身抛球即可;如果练习者在大圆外接住球,必须返回大圆内进行抛球。教练员或老师应该根据练习者的能力确定两人间距,再根据间距确定大圆与小圆的半径,间距大,半径大,间距小,半径小。

图6 灵敏球击地接力示意图

5 研究结论

(1)反应与灵敏的机制原理都是神经反射,其反射为条件反射,属于高级反射活动,具有可塑性。刺激信号为产生反应的原因,相应肌肉的收缩与牵张为反应的结果,中间神经调控为反应的核心;灵敏主显肌肉收缩与牵张效果好坏,其主要通过速度与协调进行展现,因此,速度与协调是决定灵敏优劣的主导因素。

(2)反应是灵敏的基础,灵敏为反应的表现;反应过程中,神经控制肌肉能力的强弱,决定灵敏展现效果的好坏,而灵敏能力表现的优劣程度,直接反映反应能力的强弱。反应与灵敏又是相互关系,是产生多次重复或不重复动作的基础,即一定的反应能力产生一定的灵敏效果,一定的灵敏效果根据运动实践需求通过神经系统反馈信息,经中枢神经调节后,不断增强(或减弱)反应能力,从而产生运动实践需求的重复或不重复动作。

(3)根据刺激信号的不同,可以分为听觉和视觉反应与灵敏训练法。听觉反应与灵敏训练法适用于短距离竞速项目,视觉反应与灵敏训练法多用于球类项目;教练员或老师应该根据运动项目特点、运动员水平和年龄等因素,制定科学合理的训练方法与内容。

[1][4] 田麦久.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,2002.

[2] 葛春林.最新排球训练理论与实践[M].北京:北京大学出版社,2003:112.

[3] Verstegen, M.,B. Marcello. Agility and coordination. In: High Performance Sports Conditioning. B. Foran, ed. Cham-paign[J]. IL:Human Kinetics,2001: 139~165.

[5] 夏征农,姚颂平.大辞海:体育卷[M].上海:上海辞书出版社,2008.

[6] David Tomchuk. Companion guide to measurement and evaluation for kinesiology[M]. JONES&BARTLETT LEARNING, 2010.

[7] Bill Foran. HIGH-PERFORMANCE SPORTS CONDITIONING[M]. Human Kinetics, 2001.

[8] Shepparda J M, Young W B, Doyle T L A,et al. An evaluation of a new test of reactive agility and its relationship to sprint speed and change of direction speed[J]. Journal of Science and Medicine in Sport, 2006(9): 342~349.

[9] J.M.Sheppard&W.B.Young.Agility literature review: Classifications, training[J] .Journal of Sports Sciences, 2006, 24(9): 919~932.

[10][16] 湛超军.中、美大学生运动员灵敏性及其相关素质的研究[D].北京体育大学,2013.

[11] Werschoshanskij J V. Grundlagen des Speziellen Krafttrainings[J]. In Adam D. /Werschoshanskij J. V.(Hrsg) Modernes Krafttraining in Sport, 1972(4): 37~148.

[12] 陈小平.反应力量可训练性的研究[J].体育科学,2004,24(2):25~28,47.

[13] 苗东升.系统科学大学讲稿[M].北京:中国人民大学出版社,2007:68.

[14][15] 王瑞元.运动生理学[M].北京:人民体育出版社,2002.

[17] 赵西堂,张玉宝,葛春林.运动灵敏素质理论与方法研究进展[J].首都体育学院学报,2015,27(03):249~256.

Explore Mechanism and Training Methods between Reaction and Sensitivity

XI Chuanhao

Institute of P.E., China West Normal University, Nanchong Sichuan, 637002, China.

Modern Sports Training is not only strengthen power of the musculature,but also improve control ability of the nervous system. Ability of reaction and sensitivity is good or bad, it’s critical role for sport performance. Through the methods of literature and theoretical analysis, explain the mechanism and relation of reaction and sensitivity from physiology, share several simple and easy training methods in using and popularizing.The study found that: the reaction and sensitivity have the same mechanism, but it’s different from making the focal points stand out; Reaction is the basic to sensitivity,and sensitivity is the expression to reaction, they have the correlation; Training methods are mainly classified by hearing and vision, according to different characteristics of the project, select the appropriate method to improve the corresponding ability.

Reaction and sensitivity; Mechanism and relation; Training methods

1007―6891(2017)04―0031―04

10.13932/j.cnki.sctykx.2017.04.07

G804.23

A

2017-01-09

2017-02-04