城市女性的群体休闲活动影响因素研究

——以广场舞为例

◎ 彭 莉 吴翠萍

城市女性的群体休闲活动影响因素研究

——以广场舞为例

◎ 彭 莉 吴翠萍

随着我国经济社会的不断发展,人们生活质量提高,休闲活动得以拓展。但休闲活动的拓展更多的是男性休闲活动的拓展,与之相比,女性休闲活动依旧显得不足。以社区广场舞为例探究影响城市女性的群体休闲活动开展的因素,通过非参与式观察及问卷调查分析得出广场舞的占地空间、时间、参与人数及成员间的互动影响着城市女性群体休闲活动的持续开展的结论。

城市女性 广场舞 群体休闲活动

一、研究背景与问题的提出

自古以来,休闲一直是人们生活中的一部分。中国社会自1978年进入社会转型加速期后,经济社会不断进步,工业技术不断发展,到20世纪80年代中期,城乡居民收入水平大幅提高,人们逐渐摆脱了“贫困及生存型生活”。[1]人们自由支配时间随之增多,休闲活动也在不断丰富。这不仅反映出社会的进步、人们生活质量的提高,同时也有助于彰显人的个性自由、促进人的全面发展。[2]然而,在日常生活中,休闲,更多的是指男性休闲,其在休闲种类、时间上均多于女性,女性休闲比之男性休闲处于弱势;另外,在我国学术研究中,也是侧重对男性休闲活动的研究,对女性休闲活动的研究并不多。纵观在读秀网中以休闲活动为关键词的专业文献自20世纪90年代起至2016年7月共130篇,其中女性休闲的专业文献仅10篇。由此可以看出,在我国,女性休闲无论在生活上还是学术中,都有较大的发展潜力。对女性休闲活动的研究,不仅有助于推动其学术研究的进一步发展,而且对缩小男女间休闲机会与权力差异、推动男女间社会地位的平等,进而推动社会更加文明,都有着积极的作用。

广场舞作为社区公共空间里的一项群体休闲活动,近年风靡于全国各大、中、小城市。它由社区成员参与构成,其中又以女性居多。根据对多篇研究广场舞现状文献资料的整理得出,在广场舞中,女性占比约85%以上。随着城镇化的持续推进,越来越多的民众居住在城市社区中,社区人口的增多在一定程度上使参与社区广场舞的人数增多。根据国家统计局发布的人口数据显示,2015年城市常住人口为77116万,较之2011年人口69079万人,增长8037万人。①可以说,人口在城市的不断集中,使广场舞作为城市社区群体休闲活动继续发展壮大,更多的女性参与其中,它构成了女性休闲活动的重要组成部分。

广场舞在城市女性休闲活动中占据独特的地位。“广场舞大妈”这一身份标签,以及成员对其的认同,重新建构了城市中老年女性的身份角色。它较之于城市女性的其他休闲活动,如逛街、购物等,有着显著差别。对于促进女性的身心健康,缩小社会性别赋予的男女性间休闲权利的距离,有着深刻的意义。本文旨在通过广场舞,对城市女性群体休闲活动进行分析研究。

学术界对于女性休闲的研究于20世纪80年代兴起,先是从整体视角对女性休闲的限制性因素进行研究,如休闲限制三障碍[4]、文化限制[5]、社会限制和家庭限制[6];其次以比较的方法探究两性间、代际间的女性休闲状况,如男女性及不同女性群体间休闲时间的研究[7]、不同女性群体间休闲质量研究[8]等。再是仅对女性休闲的某一方面进行研究,如女性休闲运动[9]、女性休闲空间[10]等。但以上学术研究均是对女性的个体休闲活动的研究,缺乏对女性的群体休闲活动的研究,本文即是从这一角度展开。

学术界对于广场舞的研究兴起于2010年,爆发式增长见诸于2013年,但其对于广场舞的研究参差不齐,多是对城市社区广场舞的研究及以文体卫生视角出发,研究停留在对广场舞本身表层外化方面。以社会学视角对广场舞为主题开展的研究仅占少许,一是从公共性和公共空间的视角展开研究的;[11][12]二是从女性的自我调适与建构的角度展开的[13]。两者并未从女性群体性活动开展研究。本研究选取芜湖市柏庄社区(下文简称B社区),以广场舞为载体,对公共空间内女性的群体休闲活动开展研究。

B社区位于W市Y区,属于新城区社区。选取这一社区广场舞作为研究女性群体休闲活动的原因有:其一,据前文所知,在全国多数社区广场舞中,85%以上的成员为女性,而对于此广场舞来说,则是一个典型的由女性构成的群体休闲活动;其二,此广场舞活动的公共领域距离其社区住宅区200米,对于以往广场舞扰民现象的问题降到最低,对此次调研的女性群体休闲活动的持续开展的负面影响较小;其三,广场舞活动的公共空间领域之于此群体刚性所需的活动空间足矣,故无需担心群体成员的过度流失问题,确保这一女性群体休闲活动开展的稳定性。

而之所以通过广场舞研究女性群体休闲活动的原因:一是研究对象的特殊性——中老年妇女群体。根据以往资料,参与广场舞的女性,基本上是处于中老年阶段的女性。与国外女性相比,国外女性更多的是单个参与个体的休闲活动,如跑步、游泳、旅游等,而非这种大众化的群体休闲活动。与国内的都市职业女性相比,参与广场舞的女性群体,文化学历水平绝大多数并不高于前者;而且就休闲时间上来说,都市职业女性的休闲时间没有参与广场舞的女性的充足,休闲时间的连续性也没有参与广场舞女性的时间稳定。此外,广场舞群体曾经历过社会改革的变迁,其观念与80后和90后都市女性的观念有着很大差异。因此,这一女性群体与其他女性群体相比,在休闲活动上,有着独特之处;二是与男性休闲活动相比,社会性别角色导致男女性休闲普遍存在差距,男性休闲在个体或群体方面的休闲活动正当性、休闲权利的合法性、休闲质量与休闲时长上均优于女性。男女间地位歧视的存在,使女性群体多忙碌于家庭与工作之间,挤占了休闲空间。三是国内外关于女性休闲的研究多为针对单个女性休闲的普遍现象研究,而且表现出片断性特征,对于类似广场舞性质的群体女性休闲的普遍现象研究极其匮乏。可以说,广场舞这一社区公共领域内的休闲活动,是中老年女性群体休闲活动的典型。

本研究于2015年夏在实地调研中对于B社区的广场舞群体展开非参与式观察,并在2016年1月底在其中随机抽取50人展开问卷调查,试图探究两个问题:以广场舞为例,哪些因素影响着女性群体休闲活动的持续开展?从中又可得到哪些建议?

在正式探究影响女性群体休闲活动持续开展的因素前,先对参与本次调研的广场舞成员的基本情况进行介绍。本文的调查对象全为女性,与全国大多数广场舞的参与人群相似,年龄集中在50-70岁之间,大部分人学历为中专左右,但并没有都市女性所具有的社会地位,调查中大多数人处于社会中下阶层,以前或现在从事着体力劳动的人居多(根据陆学艺当代中国社会阶层的分化与流动一文中对职业的划分)[14]。生活质量的提高,使这类女性从忙碌的家务中解放出来,时代的变化又推动她们撕下以往由性别社会贴上的歧视标签,突破了个人的内在制约,勇敢地站在了广场舞的大流中。

二、女性群体休闲活动持续发展的影响因素

上文已经提及,社区公共领域内广场舞可以说是国内女性群体休闲活动的典型,它使得广大中下层女性休闲活动得以持续、不间断开展,促使这类女性群体的休闲意识进一步觉醒。可以说,广场舞能够持续开展的因素即是影响女性群体休闲活动持续开展的因素。

本研究认为,成熟的广场舞需具备的要素应包括硬件和软件两类,其中硬件指的是跳广场舞所需具备的刚性要素,包括占地规模、时间和人数;而软件指的是参与广场舞的成员及互动,包括互动人数、互动主动性与互动距离。

(一)广场舞硬件:女性群体休闲活动的外部驱动

根据休闲制约理论提出了三类休闲制约因素,一是个人内在制约,二是人际间制约,三是结构性制约。结构性制约是指影响个体休闲偏好或参与的外在因素,其中包括休闲机会、休闲设备和休闲资源。而休闲资源,在本文所调查的广场舞中表现为成员所需的活动场地。参与广场舞的成员,通过与各方协商,最大限度地争取了可供其成员活动的场地资源。

1. 占地规模的正当性

女性休闲主义者认为对休闲最好的定义是把它看作在一定时间内,以一定的活动为背景而产生的体验。[15]那么,随着女性休闲时间的增多与休闲意识的增强,广场舞这一多为女性参与的群体休闲活动迅速风靡全国各个大中小城市,但由此引发的广场舞与第三方群体的冲突也此起彼伏。广场舞陷于“越轨”危机,但作为多由女性参与的群体休闲活动本身,其是正当的休闲活动。因此,被质疑的广场舞与维护女性自身的正当休闲活动陷于进退维谷境地。

在本文调查的广场舞中,并不存在越轨问题的困扰,女性群体休闲活动顺利开展。现今城市社区广场舞所需的占地规模,究其本质上来说是对当下有限社区公共空间的挤占[16],这在大多数对广场舞的调查研究中是个突出问题。但对于本次调查的广场舞在所需的刚性场所上,是一个无需困扰的问题。根据本研究的观察及与广场舞领舞的调查对话中,可得出:此广场舞所使用的场所,首先是其小区附近的高校门前一片约500平方米的空地(正常情况下,跳广场舞真正所需的场地在60至120平方米之间),周围无车行驶,且距离小区约200米,不会出现扰民、使用场所紧张、扰乱交通秩序等乱象;其次,在对“舞王”进行问卷调查过程中,与之谈到使用场所的正当性问题。“我们与这片区域的管理员已经沟通过,因为这个地方是这个学校的临时停车场,但日常停车的人并不多,而且,当我们开始跳广场舞的时候,基本上也已经没车了,平时这里也不让外来人员停车,而且旁边是人行道,所以车流量不是很多,在这里跳广场舞也安全,所以管理员就同意了。”表明他们既没有挤占本已异化为消费空间的社区内公共空间,又合理地使用社区边缘的公共空间,使广场舞在占地上具有正当性。

2. 参与时间的稳定性

与上文广场舞正当性的影响因素——占地规模一样,广场舞的参与时间也可以被看作是女性休闲结构性制约因素中的休闲资源,那么在本次调查分析中这一因素也是广场舞这一多为女性群体休闲活动持续开展的影响因素。

全国掀起广场舞热,但跳广场舞的时间,绝大多数稳定在傍晚时间段。本次调查的广场舞也不例外。“我们这个队伍已经出现了三四年,从一开始的小规模到现在这种大规模,每天一小时,基本上除了天气原因外,正常情况下都会在。”(领舞关于广场舞出现时长的回答)这是从群体角度对于参与时间的回答。而从群体内的个体角度来看,对回收问卷的分析可得出,群体所有成员参与广场舞的时间不低于六个月,且不低于80%的人每周基本上组织即参与。那么,在休闲时间上,社区广场舞成员也即女性群体,确保了自己每天能够定时定点地获得身心愉悦的体验,在一定程度上反映了她们与男性休闲时间的差距在缩小。

3. 参与人数的周期性与稳定性

参与广场舞的人数也可被看作女性休闲结构性制约因素中的休闲资源。已有关于广场舞人数的研究称之为“流动的共同体”[17]。的确,在对广场舞成员的观察中,发现参与广场舞的群体人数分化为稳定与流动两类。但本次调查分析中,除却其纵向(时间)运行中成员的吸收与流失,此群体成员稳定在50人左右,还出现参与人数随季节在30至70人之间的周期性波动现象,但其稳定的那部分成员,能够确保休闲活动的持续开展。

(二)广场舞成员的微观互动:女性群体休闲活动的内在驱动

根据休闲限制理论的观点,人际障碍指的是个体认为没有同伴或共同兴趣爱好的人与其一起参与,因此个体最终可能也不会参与。虽然有学者认为女性比男性有更好的社会关系,但是如果家人或者朋友不认可,那么最终会对女性参与这类休闲活动的产生阻碍作用。[18]而在广场舞上所形成的社会关系,对于这类女性群体来说,是除去其血亲关系以外的重要关系。[19]那么,在广场舞中,其微观互动又是以怎样的状况促使女性群体休闲活动能够持续开展呢?

根据符号互动论的观点,在人际交往中,符号是交往的中介。而在参与广场舞的这一趣缘群体中,舞蹈作为一种身体语言和中介的符号,是群体成员间互动的主要方式。本研究通过非参与式观察发现了在跳广场舞期间,以体态为依据,群体成员可分为三类:一是熟练成员(包括“舞王”),此类成员在跳舞期间跟随舞王,舞姿优雅,神态平和,安然自得;二是半熟练成员,此类成员动作基本已经熟练,四肢基本协调,偶有生涩动作,因此会定时看向舞王或周边熟练者,神情基本放松;三是生涩成员,此类成员加入此群体不久或者学习舞蹈不久,动作肢体僵硬生涩,面部表情紧张,专注于舞王或周边熟练半熟练者。因此舞蹈是广场舞成员互动的媒介,但仅通过定性方式对其主要互动过程观察,缺乏对其成员互动量的研究。本研究在此基础上,选取了互动人数(刚参与和融入后)、互动主动性、互动距离(以日常聊天的广度和深度方式表现)三指标对其群体成员的微观互动进行分析,以此探究女性群体休闲活动持续开展的内在驱动。

1. 增加的互动人数

与以往有关广场舞基本情况的调查一样,本次调查通过非参与式观察,显而易见其成员的互动人数随加入时间的变化而变化。通过问卷调查得出的量化结果如表1。

通过表1中互动人数在刚参与和融入后的变化趋势里,可以看出成员在参与广场舞这一群体活动中,认识的他人数呈现增多趋势。

表1 广场舞成员互动人数前后变化情况

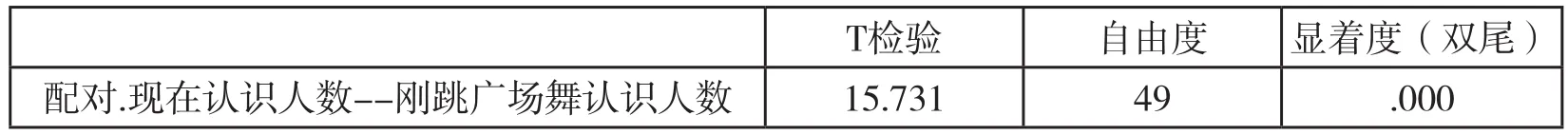

不考虑其他因素的影响,通过配对样本T检验,对变量刚跳广场舞认识人数与现今认识人数进行配对分析,得出结果如表2。

通过表2可知,在参与广场舞后的一段时间,群体成员认识人数发生变化,并且呈现增多趋势,其中T检定值为15.731,有99.99%的可能性将这一结果推广到全国的广场舞中。即可以认为在其他的广场舞中,其成员在参与广场舞中认识的他人数也会增多。那么,在广场舞这个典型的多为女性参与的群体休闲活动中,认识的人数增多,成员间发生互动的可能性就越大,彼此间的相互影响也就越大,人际间的制约障碍就会出现松动的可能。但仅靠认识人数的变化不足以对个体人际间的制约障碍产生较大影响,因此也就需要对广场舞这个群体休闲活动持续开展的人际影响因素进行更深层的挖掘。

2. 双向的主动性

对于互动主动性的分析,通过主动互动的人数与互动行为进行测量,具体结果如表3。

相比表1中现今认识的人数,表3中广场舞成员经常互动的人数,明显要少于前者,而根据本研究的观察,这在一定程度上反映出广场舞成员间形成了更小规模的子群体,这些子群体的形成利于参与广场舞的女性所组成的大群体的稳定,且子群体间并不会经常发生冲突;临近子群体的成员间又都相互认识,使得这些子群体间处于黏合稳定状态。而对于成员互动主动性行为的测量分析可知,双方主动打招呼的频率基本上处于平衡之中(朋友打招呼与自己打招呼,表现出社会交换理论中对等、付出与回报的特征。表3中,双方互动行为的频次差别不大)。而据本研究观察,成员间的相互打招呼,体现出成员由陌生人向熟人的过渡,而双方相互打招呼的对等行为,使这一趣缘群体流露出无功利掺杂的意味。

表2 刚跳广场舞认识人数与现今认识人数的T检验

表3 广场舞互动主动性情况

这种双向的互动,增强了成员彼此间的认同感,对于推动广场舞的持续开展创造了黏合力较强的人际结构基础,能够更有效地使女性群体休闲活动朝向更深层次的发展。但仅靠成员互动人数,并不能得出成员个体是否在这一群体休闲活动中形成了核心的人际互动关系、存在核心人际互动对象,这对于成员个体是否忠诚于广场舞活动有着重要影响。而核心人际互动对象可通过互动距离的远近测量。

3. 亲密的互动距离

本文以广场舞成员聊天的广度与深度作为互动距离的远近,聊天广度越广,反映出成员个体间比较亲密,而聊天深度越深,则反映出成员个体间非常亲密。具体见表4。

通过表4可以看出,参与广场舞的成员在与其经常互动成员的谈话在广度与深度的人数分布上(聊各种话题的回答为“是的”有47人;而在询问是否会在话题中谈及家庭资产仅有21人回答是),广度交流的人数远远大于深度交流人数,这说明在经过互动主动性阶段后,成员个体与他人进行言语互动时,对不同他人会选择不同的话题,而对不同话题的交流,进一步体现出广场舞成员个体互动亲密度的选择性。成员个体会选择性地对其他成员进一步减少彼此间的距离,加强彼此间的信任度和社会关系,个体间信任度的增强,有利于参与广场舞成员间的关系,对持续开展这种群体休闲活动也起到正功能。

表4 广场舞成员聊天广度与深度

三、总结与建议

根据上文对影响中老年女性群体休闲活动持续开展因素的分析,可以看出,以广场舞这一多为女性参与的群体休闲活动为例,女性群体休闲活动所必须具备的固定正当的场所、稳定的时间和人数,以及成员间的亲密互动,是影响群体休闲活动开展的要素。但如何处理好女性群体休闲活动与外界的关系及群体内成员间的关系,则直接影响到这一群体休闲活动的正常开展。据此,本研究提出两点建议。一是,构建多方协商机制。协商是社会主义民主的重要形式之一,即便在集体休闲活动上也很适用。虽根据全民健身计划,到2020年,人均健身面积达1.8平方米,但对于社区内跳广场舞的女性群体来说,其在公共空间内的占地面积依旧需要与其他群体沟通协商,达成一致。因此需要构建多方协商机制,根据此次调查,多方主体可包括社区公共活动代表(在本文中为广场舞组织者)、社区居委会、社区居民、社区物业、社区周边公司代表(本次调查并未涉及社区居民、社区居委会)。对于协商形式,则可分为两冲突群体的直接协商、寻找第三方中间人的间接协商和多方接触的直接协商。通过协商,能最大限度地确保社区公共领域内集体休闲活动的开展。二是,在确定社区公共领域内群体活动能顺利开展后,在群体内部构建简易高效利于维稳的模糊层级结构。社区广场舞群体,本身又是一种非正式的松散组织。构建模糊层级结构,这是对于较大广场舞群体而言,因其成员较多,对于成员的维护,可利用网格化的概念,构建子群体,这一子群体也可能是自发形成。在子群体中,寻找较为突出者,将其作为网格中心,由此形成层级。之所以模糊化,因广场舞成员作为社区成员,个体本身不含层级属性,在此环境中对层级的意识淡薄,且广场舞中也不便开展层级,因此做模糊化处理。由此,便可确保广场舞整个群体的稳定运行,长久发展,进而能够促使集体朝向团结。

社区广场舞,大多数由女性组建并参与其中,成为女性群体休闲活动的一种。本文对社区广场舞的研究,实质即是对中老年女性群体休闲活动的研究。而社区广场舞的组成要素——场地、时间、人,则确保了这种女性群体休闲活动的持续开展。但是否这种女性群体休闲活动的影响因素适用其他女性群体休闲活动,有待于更深一步的研究。

注释:

①国家统计局官方数据截止到2014年,2015年数据来自民政部数据;选取2015年数据与2011年数据相比较,这一时间段为2010年第六次人口普查之后的数据,且其也为十二五期间的人口数据。

[1]秦学.新中国休闲文化与生活风尚变迁的审思:基于国民生活方式视角[J].青海社会科学,2014(2):72.

[2]何志玉.论休闲活动的哲学意义[J].贵阳学院学报(社会科学版),2015(6):49.

[4]Cmwford D W,Jackson E L,Gedbey G.A Hierarchical model of leisure constraints[J].Leisure sciences,1991,13:309-320.

[5]邱亚君.基于文化因素的中国女性休闲限制模型构建[J].中国体育科技,2007(4):10-14.

[6]潘海颖.中国女性休闲限制研究[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2014(4):29.

[7]王晶,孙曈.男女两性休闲时间的差距:基于第三期中国妇女社会地位调查吉林省数据研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013(1):71-72.

[8]张乐.城市女性的休闲质量[J].兰州学刊,2011(11):75-79.

[9]袁继芳,陈建国.女性主义与休闲运动[J].鸡西大学学报,2011(3):156.

[10]张文馨.现代女性的休闲空间及其反思[J].山西师大学报(社会科学版),2014(4):131-135.

[11][16]曹志刚,蔡思敏.公共性、公共空间与集体消费视野中的广场舞[J].城市问题,2016(4):96,99-100.

[12][17][19] 林敏慧,保继刚.城市广场舞休闲研究:以广州为例[J].旅游学刊,2016(6):60-61,63.

[13]米莉.认同、归属与愉悦:代群视野下广场舞女性的自我调适与主体建构[J].妇女研究论丛,2016(2):62-70.

[14]陆学艺.当代中国社会阶层的分化与流动[J].社会学研究,2003(5):1-9.

[15]皮亚杰.发生认识论原理[M].北京:商务印书馆,1987:52.

[18]高连利,方旭红,许丹丹.基于性别角色和制约理论对女性休闲的比较研究[J].旅游世界(旅游发展研究),2012(6):36.

Research on the Influencing Factors of Urban Women’s Group Leisure Activities: A Case Study of Square Dance

Peng Li,Wucuiping

With the continuing development of China’s economy and society,people’s life quality has been improved,and leisure activities have also been extended. However,compared to men’s leisure activities,women’s are still in a disadvantaged status. The purpose of this paper is,through the community of square dance,to explore what factors affect the development of the women’s group leisure activities. The authors adopt non-participant observation and questionnaire survey,and find that floor space,duration,the participation of members and the interaction among them will influence the sustainable development of the urban female group leisure activities.

woman; square dance; group leisure activities; influencing factor

C913.68

10.3969/j.issn.1674-7178.2017.04.012

彭莉,安徽师范大学社会学专业硕士研究生。吴翠萍,安徽师范大学副教授,博士,研究方向为社会发展与公共政策。

(责任编辑:陈丁力)

国家社会科学基金一般项目“互联网+社区”的城镇居家养老服务社会化路径研究(17BSH124)阶段性成果。