大学生良知行为的内隐心理反应研究

李 敏

(中央民族大学教育学院 北京 100081)

大学生良知行为的内隐心理反应研究

李 敏

(中央民族大学教育学院 北京 100081)

为探讨大学生良知行为背后的内在心理机制,本研究采用了内隐联想测验(IAT)范式,对61名在校大学生进行了施测,结果显示:(1)相对于“无良知者具备的特征”,大学生倾向于将“良知者具备的特征”与“良知者”相联系;(2)在大学生良知行为的内隐性方面不存在性别差异;(3)在大学生所学专业方面,按照文理科来分组,其内隐性上并不存在显著差异。结论:大学生的良知内隐性很强,普遍的倾向于将“良知者”和“良知者具备的特征”相联系,这对于挖掘大学生内在的良知,促进大学生表现出良知行为具有重要的实践意义。

良知;内隐联想测验;大学生;心理机制

一、引言

在中国,“良知”一词由孟子首次提出,所谓“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。”[1](《孟子·尽心上》)意思是“人们没有经过学习就会的,是人的良能。不经过考虑就知道的,是人的良知。”“良知”在儒家学派中得到了很好的继承和发展,例如,儒家学派主张“仁义治天下”,其中“仁”就体现了良知在儒家学派中的重要价值。[2]当代心理学研究中,大部分都继承了“阳明致良知”的观点和理论。南师大汪凤炎也指出每个人心中都有良知,只是不同个体的良知,具有不同的显现程度。[3]

国际中,良知一词最早始于弗洛伊德,在他看来,良心是个人的“超我”。关于良知问题,国内外研究者大多从伦理学、社会学、文化学和教育学等单一学科进行思考,但从心理学角度来对“良知”问题展开思考的研究近来还比较少。本研究正是采用内隐联想测验的范式编写IAT程序,试图来了解大学生良知行为的内在心理机制。

内隐联想测验(简称IAT)是Greenwald等人于1998年提出的一种通过测量概念词和属性词之间评价性联系,从而对个体内隐态度等内隐社会认知进行间接测量的新方法。[9]它是通过计算机化的分类任务来测量两类词之间的自动化联系的紧密程度,继而对个体的内隐态度进行测量。[4]

二、对象与方法

(一)被试

采用公开招募的方法,在M大学在校大学生中,从大一到大四的范围内选取61名被试,其中男生26人,女生35人,文科26人,理科35人,年龄范围均在19到25周岁之内,被试均能正常的进行电脑键盘的操作,视力矫正后正常,实验环境保持恒定不变。最后有效被试52名。

(二)材料

1.概念词

通过查阅IAT相关内隐程序和良知的相关文献,访谈心理学权威教授,借用QQ软件,调研大众对良知者人物的了解情况,然后在对调研到的广大公众人物形象进行量化评定,最终确定了“有良知者”和“无良知者”的代表人物各10个,分别是:有良知者包括:鲁迅,忠臣,君子,孝子,志愿者,清官岳飞,雷锋,文天祥,焦裕禄;无良知者包括:秦桧,袁世凯,陈世美,和珅,希特勒,汉奸,小人,不孝子,暴君,贪官。把这20个名词分别制作成20张bmp格式的图片,然后依次呈现给被试。

2.属性词

通过查阅文献,选用曲阜师范大学李海青做的《耻的问卷》中的“负面性的”属性词,用来形容一个人“无良知”所具备的特征[5];在《大学生耻的内隐结构研究》、《大学生良知内隐观的调查研究》中分别选取了与之对应的“正面性的”属性词,用来形容一个人“有良知”所具备的特征,并分别对感情色彩不是很鲜明的词汇进行了多次修改,最终确定了“有良知者具备的特征”为:孝敬父母的,有责任心的,善良的,诚实的,真诚的,尊老爱幼的,有爱心的,知恩图报的,遵纪守法的,热爱祖国的,清正廉洁的,有社会责任的,大公无私的,积极进取的,尊敬师长的,乐于助人的,公正,平等的,真情实意的,奉献的,见义勇为的;“无良知者具备的特征”为:不孝的,投敌卖国的,出卖朋友的,恶意欺骗的,玩弄感情的,丧尽天良的,见利忘义的,造谣诽谤的,损人利己的,贪污受贿的,人性泯灭的,恃强凌弱的,无诚信的,无责任心的,自私自利的,冷漠无情的,好逸恶劳的,忘恩负义的,无爱心的,抛妻弃子的。[6]共40个,同样把这40个名词分别制作成40张bmp格式的图片,按照实验程序依次呈现给被试。

(三)程序

实验程序由E-prime软件进行编程,参照Greenwald提出的关于内隐联想测验的步骤要求,所有的实验刺激都由E-prime软件自动控制,依次对被试呈现图片刺激,每次呈现一张。实验分为7阶段:

第一个阶段:概念词辨别任务,电脑屏幕中央随机呈现刺激词,每次呈现刺激时,要求被试又快又好的进行按键反应,判断刺激词汇是属于“有良知者”还是“无良知者”,出现“有良知者”的代表人物刺激,按“F”键,出现“无良知者”的代表人物刺激,按“J”键,刺激共呈现20次。如果按键错误,电脑屏幕会出现红屏提示被试应该正确分类,然后接着进行实验。

第二个阶段:属性词辨别任务,电脑屏幕中央随机呈现一系列形容词,当刺激出现后,要求被试对“有良知者具备的特征”或者“无良知者具备的特征”进行分类,若出现“有”刺激,按“F”键,若出现“无”刺激,按“J”键,刺激共呈现40次。如果按键错误,电脑屏幕会出现红屏提示被试应该正确分类,然后接着进行实验。

第三阶段:初始联结任务(练习),在该步骤中电脑屏幕中央会将第一和第二阶段中的所有词汇图片进行随机呈现,要求被试将出现的“有良知者”和“有良知者具备的特征”词汇图片两者归类到一起,在电脑键盘上按“F”键;将出现的“无良知者”和“无良知者具备的特征”词汇图片刺激归类到一起,并在电脑键盘上按“J”键。若按错,电脑屏幕会出现红屏提示被试要正确分类,然后接着进行实验。

第四阶段:初始联结任务(正式),与第三阶段完全相同。

第五阶段:相反概念词辨别任务,该步骤与第一阶段相似,电脑屏幕中央随机呈现刺激词,每次呈现刺激时要求被试又快又好的进行按键反应,判断刺激词汇是属于“有良知者”还是“无良知者”,同样在电脑键盘上按键反应。出现“无良知”的代表人物刺激,按“F”键,出现“有良知”的代表人物刺激,按“J”键。其实就是第二阶段任务的反转分类。

第六阶段:相反联结任务(练习),该步骤与第三阶段的任务相似,电脑屏幕中央会将第一阶段和第二阶段中的所有词汇图片进行随机呈现,当刺激呈现后,要求被试将出现的“无良知者”和“有良知者具备的特征”词汇图片两者归类到一起,在电脑键盘上按“F”键;将出现的“有良知者”和“无良知者具备的特征”词汇图片刺激归类到一起,并在电脑键盘上按“J”键。如果按错,电脑屏幕会出现红屏提示被试要正确分类,然后接着进行实验。

第七阶段:相反联结任务(正式),与第六阶段完全相同

(四)统计方法

采用配对样本t检验、多因素方差分析。用SPSS20.0做统计分析。

三、结果

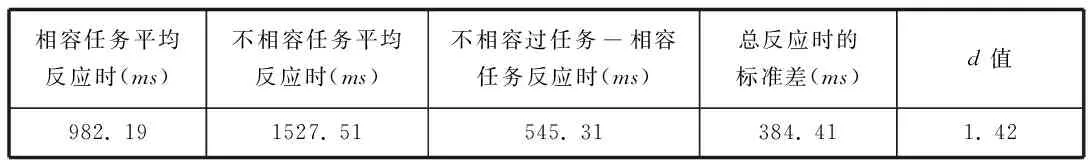

将被试在相容任务(有良知者—有良知者具备的特征,无良知者—无良知者具备的特征)和不相容任务(无良知者—有良知者具备的特征,有良知者—有良知者具备的特征)下的各自平均反应时进行配对样本t检验,结果发现差异显著(t=-69.812,p﹤0.001),详见表1。不相容任务的反应时显著高于相容任务的反应时,这表明,被试良知的内隐观就是倾向于将有良知的人和有良知的形容词搭配在一起。同时,将不相容任务和相容任务反应时均值之差除以总体标准差所得d值是内隐联想测验的敏感强度,测得d=1.42,详见表2。

表1 内隐良知IAT实验中不同任务的平均反应时(ms)比较

表2 良知内隐性的敏感强度

数据表明,被试内隐良知的强度是545.31ms,即,相对于无良知者具备的特征,被试很明显的倾向于将良知者具备的特征与“良知者”相联系。同时,d=1.42,也表明,该IAT测量工具敏感性很好,测量的良知内隐性结果有效。

对被试进行2(性别:男,女)×2(专业:文,理)的多因素方差分析表明,在良知行为内隐性的IAT测验中,性别与专业对IAT效应均未达到统计学中显著水平,二者的交互作用也未达到统计学中的显著水平。

四、讨论

本研究采用IAT范式对大学生的良知内隐性进行了测验,结果发现:大学生将“有良知者”与“有良知者具备的特征”联系到一块的反应时间明显少于将“有良知者”与“无良知者具备的特征”联系到一块的反应时间。表明:大学生相对于“消极词汇”,更倾向于将“积极词汇”与有良知者相联系。这也说明大学生内隐的良知行为是积极的,大学生群体普遍存在着一种积极的内隐良知。正如孟子“良知良能”说,认为人一生下来就有一定的智能潜能,孟子的性善论实质上也是潜能论,在此基础上再扩而充之或自我发展,才得以发展成为一个“社会人”。[1]现代人本主义心理学也认为人生来即具有优秀潜能。

本研究的重要意义在于,一方面大学生是高知识群体,通过研究该群体内部的良知行为的内隐性,调查良知行为的内在心理机制,对大学生的良知道德教育就会更加游刃有余,同时可以更合理的展开各种有效的教育途径;另一方面,目前大学生是社会群体中最有发展潜力和创造力的社会阶层,但随着科技社会的快速发展,大学生的行为和心理往往没有紧跟着时代的步伐快车道似的发展,进而屡屡出现了“大学生危机事件”,如大学校园中与日俱增又普遍可见的“连环跳楼纪”等,一系列大学生的“非正常行为”事件的发生,都让我们意识到大学生道德教育的重要性。因此,要发展道德教育就必须要了解大学生道德行为的内在心理机制。

简而概之,本项研究结果显示:大学生的行为普遍具有良知内隐性,较“消极词汇”而言,大学生很明显的倾向于将“积极词汇”与“雷锋等”有代表性的良知者相联系。通过此次研究,目的是为高校道德教育提供一定的理论基础,从而促进社会的和谐发展。

当然,关于良知行为的内隐性,本研究只是在IAT范式中得到了这样的结果,也只是针对大学生这样一个高等教育者群体所做的研究,如果能再利用更新的方法、更多的途径来研究大学生或者其他群体的良知行为的内隐性,将更有助于人们更好的认识到自己内在的良知行为。

[1]燕国材.孟子的心理学思想研究.心理学报,1993,4:429-435

[2]王阳明.传习录[M].南京:江苏古籍出版,2001

[3]何静.论致良知说在阳明心理学中的作用和地位.哲学研究,2009,3:69

[4]王强.王阳明“致良知”的儒家诠释学思想意义.理论导刊,2008,121

[5]张克宾,姚海涛.略论王阳明的“致良知”.菏泽学院学报,2005,27(3):40

[6]徐晓波,汪凤炎.“吃亏是福”现象的心理学分析.社会心理科学,2010,25(6):688

[7]KochanskaG.Towardasynthesisofparentalsocializationandchildtemperamentinearlydevelopmentofconscience.ChildDevelopment,1993,64(2):325-347

[8]李海青.大学生良知内隐观的调查研究.社会心理科学,2006,21(3):297-303

李敏(1993-),女,山东即墨人,中央民族大学教育学院2015级硕士研究生,研究方向高等教育学。