角色代偿意识与家庭照料对已婚女性劳动参与的影响

——基于CGSS2012数据的实证分析

● 郑逸芳 程璆 许佳贤

角色代偿意识与家庭照料对已婚女性劳动参与的影响

——基于CGSS2012数据的实证分析

● 郑逸芳 程璆 许佳贤

文章基于CGSS2012调查数据,考察了角色代偿意识、家庭照料两个维度对已婚女性劳动参与及其工资报酬的影响。实证结果表明,角色代偿意识越强,外出参与社会劳动的可能性越高,但对工资报酬的影响不显著;家庭照料的影响则要区分看待:学龄子女数量越多、或越认为养老责任在自己,女性社会劳动参与度越高,而对家庭成员的照料时间以及幼龄子女数量则呈负向影响。此外,学龄子女数量和个人养老态度会负向影响报酬待遇,但付出的照料时间越长,工资报酬反而会越多。稳健性检验证明已婚女性劳动参与和工资报酬会在户籍和代际上存在差异。

角色代偿意识 家庭照料 劳动参与 工资报酬

随着我国人口老龄化速度的日益加快,劳动力短缺问题严重,支撑经济高速增长的人口红利正在逐渐消失(蔡昉, 2013)。女性与男性相比,在劳动供给方面对于家庭与社会有着更为广泛而深远的意义:已婚女性参与社会劳动不仅能提高自身收入和改善生活质量,有效提升其在家庭决策中的话语权和议价能力,同时在提高女婴存活率、降低生育率和增加子女教育投资等方面亦有着积极影响(Gleason, 2003; Kalwij, 2003)。习总书记明确提出“不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设”,家庭建设的重要性被提升到一个新的高度;而已婚女性由于受角色期待和社会传统的影响,是家庭照料的主要承担者,并同时由于家庭吃穿用度和个人职业追求参与了社会劳动。我国是世界上女性劳动参与率最高的国家之一,但20世纪90年代后却呈现明显下降的趋势,人口普查数据也表明1990-2000间城镇劳动适龄工作女性的劳动参与率降幅超过10%(吴愈晓, 2010),女性社会劳动供给的总体状况不容乐观。另外,随着全面两孩政策的实行,已婚女性有向家庭回拢而减少社会劳动参与的趋势(杨慧, 2016),劳动人口基数的减少和性别失衡加剧了社会就业的紧张形势且不利于女性未来的职业发展。因此,探讨影响其劳动参与的因素对于缓解社会就业紧张态势及家庭的和谐发展具有重要的理论价值与现实意义。

目前学界对于女性劳动参与率异常变动的解释主要包括两个方面。首先,有学者认为社会层面的相关因素并将源头指向再分配经济到市场经济的制度变迁(丁仁船, 2008),即随着市场经济和思想观念的开放,一方面社会倡导的男女平等意识、适龄人口强制工作的规定等会促使女性参与到社会劳动中;另一方面由于工资水平的普遍低下,女性被迫参与有偿劳动以补贴家用,这样的制度干预造成了女性劳动参与的畸形偏高,而在市场供需后天的自我调节下,女性劳动参与率出现了下降现象。此外,市场经济中诸如理性雇主的性别歧视、传统分工的惯性思维等隐性因素也会增加女性的就业困难,其他观点如社会失业率的稳步下降(姚先国、谭岚, 2005),家庭成员闲暇需求的偏好增强,教育投资的机会成本考虑(唐鑛、陈士芳, 2007)等,也不同程度地造成了当前女性劳动参与的明显减少。其次,另一部分学者认为女性参与社会劳动的行为是家庭共同决策的结果,女性外出就业会受制于家庭禀赋状况、家庭分工以及个人特质的影响。传统家庭分工理论认为,夫妻双方应从家庭最大效益出发来发挥彼此的比较优势(潘锦棠, 2002),即男性应外出务工,而女性则以家庭劳动为重,并尽量减少劳动参与和时间投入;与此同时,女性也由于其角色期待承担着大部分的家庭劳务和老幼照料的责任,因此参与社会劳动的时间也会受到明显挤压,面临着家庭生产与社会劳动在时间投入上的矛盾(费孝通, 1983)。

综合来看,已有研究集中关注影响女性就业的制度性因素(如再分配经济制度向市场经济制度的转型)或结构性因素(如经济发展水平或社会失业率),对于家庭和微观层面的关注明显不足。已有研究多从理论层面探讨,鲜有明确的实证解读。如夫妻间的分工决策或家庭赡养状况究竟会如何影响其社会劳动参与行为?在社会就业和家务劳动发生冲突时又如何转变其角色定位并做出最优选择?本文试图回答这些疑问,并拟通过对2012年中国综合社会调查数据进行数据和变量的筛选,从家庭层面上探究角色代偿意识、家庭照料对已婚女性劳动参与及其工资报酬的影响,为相关政策的推行和实施提供数据参考。

一、理论基础与研究假设

家庭既是基本的生产、生活单位,也是家庭成员基本福利的供给单位,承载着生产、保障、经济扶持和福利供养等多重功能(周晓虹, 2011),家庭内更多的劳动力外出就业可以保证家庭生产活动的福利最大化。对个人而言,劳动参与是理性行为人在消费和闲暇间进行选择以最大化自身效用的结果,该分析框架对于20世纪60年代以前的男性劳动供给行为具有很强的解释力,但将其运用到女性劳动供给行为分析中则显得解释不足(Lundberg & Pollak, 1996)。例如,已婚女性除了将时间配置于家务劳动以外,还需要外出参与市场劳动,家庭女性因而频繁往返于家庭与工作之间,面临着时间分配上冲突与矛盾。究其原因,与家庭女性传统的角色期待有关:一方面,作为家庭照料的主体,女性承担了老幼照料和家务劳动的主要责任;另一方面,其劳动产出可供家庭中其他成员消费并减少生活成本,在家庭内在需求的作用下会选择外出参与劳动。如今,随着现代家庭生活水平的提高以及家庭省力技术与服务业的发展,女性得以从繁重的家庭生产中获得解放,起初固定不变的“生产互补模式”被削弱(Stevenson & Wolfers, 2007),资源禀赋的变化打破了夫妻间约定俗成的“男主外,女主内”格局;两性工资差距的缩短以及少子化、老龄化滋生的家庭养老压力,也反映了家庭结构的变化和赡养负担的加重。综上,越来越多的已婚女性得以走出家庭并进入劳动力市场,与女性自身角色代偿意识、家庭内部分工的弹性化趋势以及家庭照料负担的强化关联紧密。

(一)角色代偿意识与已婚女性劳动参与

角色代偿意识是指个人由于受到实际生活中不可避免的客观因素的限制,需要在某阶段或某个场合为了某个角色而暂时放低对另一个角色的要求,或者说是在人生不同阶段对角色实践有所侧重(王金玲, 1994)。以家庭女性为例,由于兼有参与社会工作和承担家庭照料的双重任务,会频繁地跨越于工作和家庭两个不同的领域,一方面要付出时间来照顾家庭、照料老幼,另一方面由于选择外出参与了社会劳动,面临着角色冲突的困境(唐娅辉, 2014)。工作——家庭边界理论认为工作和家庭之间存在事实意义上的边界,边界是对工作或家庭范围的界定,在不同界定内有与范围相适应的行为,而那些频繁在工作和家庭之间转移的个体可称为边界跨越者(Clark, 2000)。现代社会的家庭女性由于频繁地跨越于工作与家庭的边界,是典型的边界跨越者,而角色代偿意识的培养则能有效减缓其对往返两个领域的紧张感,通过夫妻间合理的家庭分工,减缓自身的家务负担,以寻求家庭与工作之间的平衡。

家庭内合理的决策分工有利于夫妻角色交替和女性角色代偿意识的培养,家庭分工通常包括夫妻双方对于家庭劳务和社会劳动的选择结果和态度认知。夫妻双方因其生理上的固有差异,会从整个家庭生产的最优效率出发做出相应的家庭决策,即女性从事家务劳动,男性则从事社会劳动(Becker, 1973)。尤其是在发展中国家的农村地区,除了生理方面的固有差异,本土文化、公共政策以及传统的婚嫁制度也决定了女性必须承担更多的家庭责任(刘岚、陈功, 2010),女性的家庭角色使其必须消耗一定的时间来从事日常家庭劳动,且如果工资率不具有主观随意性时,家务劳动的存在会对女性社会劳动参与率存在反向的影响(岛田晴雄、艾琪, 1986)。统计数据表明,城镇女性平均每天用于家务劳动的时间为3.75小时,农村则为5.18小时,且56.1%的女性感觉家务劳动非常繁重(朱嘉蔚, 2011)。面对繁重的家务负担,夫妻双方若能在家务分配上实现分工协作,女性则具备了参与社会劳动的可能,对于家务劳动分配的态度也侧面体现了个人对家庭的重视程度和责任感,分工观念的不同会直接影响夫妻双方分配于家务时间的长短,从而影响到参与社会劳动的选择和时间投入。同样,若女性认为夫妻双方都应该赚钱养家而非“男人赚钱、女人养家”,其社会劳动行动意识会更强,参与社会劳动的可能性就更高。基于此提出以下假设:

假设1:家庭分工意识会影响女性参与社会劳动的选择,夫妻若平摊家务或在家务时间投入上相当,则家庭女性参与社会劳动可能性越高。

假设2:若女性认为夫妻双方都应该赚钱养家,而不是简单的“男主外女主内”观念,则女性更有可能参与社会劳动。

(二)家庭照料与已婚女性劳动参与

家庭照料是家庭生活中的重要部分,会从外延和内涵两方面对照料者的劳动供给产生边际影响,外延边际主要指照料者是否工作,而内涵边际则是指工作的照料者是否调整其工作时间或劳动报酬的多少;而女性是家庭照料的主要承担者,家庭成员数量的多寡以及繁衍后代的家庭功能会给女性的劳动力供给带来相当深刻的影响。在家庭经济学中,孩子的数量和老人的数量客观上反应了家庭照料的负担情况:一方面,孩子通常被视作耐用消费品,对其的需求水平取决于家庭收入及其价格水平(Mincer, 1978),而孩子的价格水平不仅包括养育的资金开销,还包括父母(尤其是母亲)为养育孩子所付出的时间成本和机会成本;由于女性承担了较多儿童照料的责任特别是对学龄前子女的照顾会降低其社会劳动参与的可能(蔡昉、王美艳, 2004),但随着生育率的下降,更多的女性得以从儿童照料与抚养等家庭事务中解放出来,从而有机会参与社会劳动(刘靖, 2008)。另一方面,老年人口照料的需求呈显著增长趋势,“中国营养与健康调查”(CHNS)数据显示,随着人口老龄化的形势日益严峻,而老人照料会负向影响女性的劳动供给及职业选择(蒋承、赵晓军, 2009),虽然养老方式的多样化和市场化的有偿照料服务(即社会化照料)能大大减轻女性家庭赡养的负担,但家庭式养老仍然是中国老年照料的主要方式(王跃生, 2012),这意味着家庭女性仍然难以获得足够的时间来参与社会劳动。由此提出以下假设:

假设3:子女数量会影响女性社会劳动参与情况,未成年子女越多,照料负担越重,参与社会劳动的可能性越小。

假设4:老人数量会负向影响女性社会劳动参与情况,而赡养观念也会作用于女性的社会劳动参与。

家庭女性外出劳动参与是家庭综合决策的结果,对家庭女性劳动参与状况的衡量不仅要考察其参与率的高低,其劳动时间、工作收入也是重要的考量指标。为了更全面地观测各解释变量对女性劳动参与选择的影响,本文也引入了工资报酬作为重要的被解释变量,以深度观察和补充说明各变量对于女性劳动参与的影响,并提出如下假设:

假设5:角色代偿意识越深刻,工资报酬越高;家庭照料负担越重,工资报酬越低。

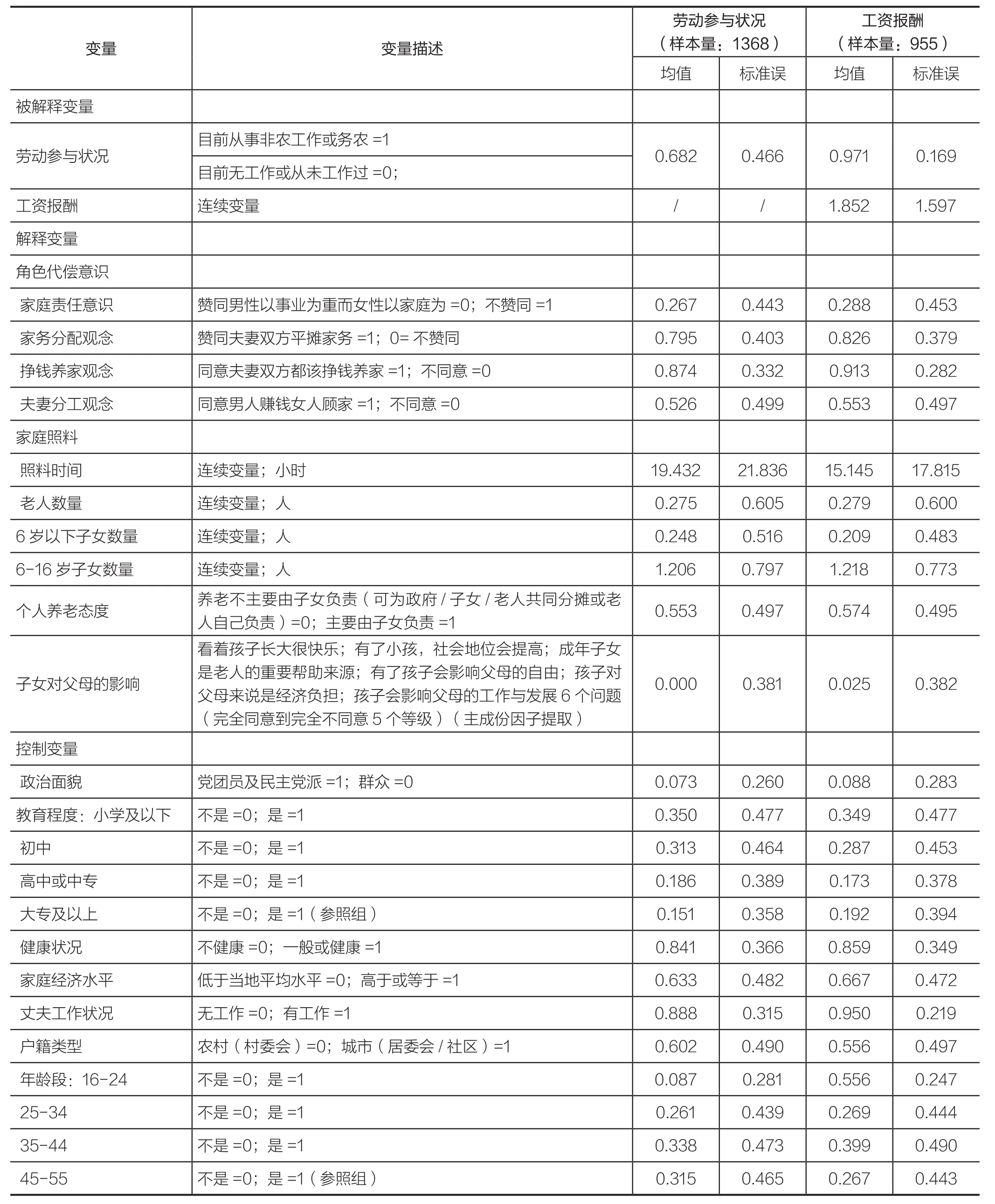

表1 变量说明与描述性统计

二、变量与描述性统计

(一)数据来源与方法

本文所使用的数据资料来源于2012年中国综合社会调查(CGSS2012),该项调查是由中国人民大学联合全国各地的学术机构共同执行的,从2003年开始,每年对全国各地一万多户家庭进行抽样调查。通过对全国31个省、市、自治区进行了标准抽样,共获得有效样本11765个,其中男性6019个,女性5476个。因主要关注适龄工作女性的劳动参与情况,且家庭层面的影响因素为重要观测变量,所以仅保留了已婚且未丧偶的样本4439个,占女性样本的77.26%;在删除关键变量的缺失值后,得到女性劳动参与状况的有效样本1368个,占女性样本的24.98%,样本在城乡分布上比较均衡,有39.80%为农村户口,60.20%为城镇户口;其中有工作的已婚女性为68.19%,而丈夫有工作的样本占到88.83%;年龄分布上集中于25-44岁为59.83%,可见所选样本以青壮年女性为主;但受教育程度普遍较低,有66.30%的教育水平为初中及以下。

研究方法上,由于本研究的因变量包括劳动参与状况与工资报酬两个,其中前者为二分变量,后者为连续变量。因此分别建立了两个多变量回归模型:已婚女性劳动工作状况采用Logit回归模型,其工资报酬则采用OLS线性回归进行分析。在估计模型之前,本文检验了变量间的多重共线性情况,各变量间VIF(方差膨胀因子)均远小于10,均值为1.46,即不存在严重的多重共线性问题。

(二)变量与描述性统计

本文的被解释变量(因变量)包括劳动参与状况与工资报酬两个方面,解释变量包括角色代偿意识、家庭照料和控制变量三个方面。

被解释变量方面,在问卷中存在关于受访者工作经历状况的问题,笔者将其操作化为目前的劳动参与状况(1为目前从事非农工作或务农,0为目前无工作或从未工作过);工资报酬则是指劳动者每小时所获得的收入,由周劳动收入与周劳动时间的比值计算所得,为了数据稳定性加以对数化处理。

解释变量方面,角色代偿意识主要观测家庭中被采访者对于家庭分工的一些观念认识,包括家庭责任意识、家务分配观念、挣钱养家观念和外出工作观念,这里均操作化为二分变量;家庭照料则包括每周照看其他家庭成员的时间、同住的老人数量(包括父母和公婆)、6岁及以下子女数量、6-16岁子女数量等连续变量,和个人养老态度、子女对父母潜在影响的二分变量,以期全面观察家庭女性所承受的赡养负担。控制变量包括政治面貌、健康状况、家庭经济水平、户籍类型、教育程度(以大专及以上为参照组)、年龄段(45-55岁为参照组),均以定类变量的形式加入模型。

三、实证结果与分析

通过Stata12软件进行实证分析,回归结果表2分别报告了角色代偿意识、家庭照料与已婚女性劳动参与的Logit回归以及与工资报酬的OLS回归分析结果,为了模型的稳健性,本文采用了递进回归的方式,逐步加入控制变量和两个维度的解释变量分别得到6个递进回归模型。模型中因变量的排序都是由小到大的,即劳动参与状况为0无工作、1有工作以及周工资的对数,因此回归系数越大,则表明受访者工作状况越好;工资报酬的系数越高,工资待遇越好。

(一)角色代偿意识、家庭照料与已婚女性劳动参与

从回归结果中可以看出,角色代偿意识和家庭照料对已婚女性劳动参与均存在显著的影响。角色代偿意识方面,回归结果与原假设一致,若家庭女性在家庭分工中越坚持男女双方应该公平养家,则自身参与社会劳动的可能性越强;同理,越赞同夫妻双方在家务上公平分配的女性越有可能参与到社会劳动中。家庭照料方面,照料时间越多,自身劳动时间越少,参与社会劳动可能性越小,这与原假设一致;但子女数量方面的影响不尽相同,相比6岁子女数量的负向影响,6-16岁子女数量对于女性外出参与社会劳动却表现为正向影响,而子女对父母的潜在影响、个人养老态度也会正向促进女性的外出劳动行为,老人数量影响则不显著,这与原假设不一致。可能的解释是学龄段的子女日渐成熟或通过长幼帮扶,可以减轻女性的照料负担;而来自子女的反馈影响或个人养老态度的自我反思与督促也可能反向激励女性参与社会劳动,促使其外出就业以改善家境。综上,原假设中,假设1-2得到验证,3-4则不成立。

表2 角色代偿意识、家庭照料与已婚女性劳动参与及其工资报酬

表3 城乡差异与已婚女性劳动参与

表4 代际差异与已婚女性工资报酬

工资报酬方面,角色代偿意识的影响不显著,而家庭照料方面的部分实证结果也与劳动参与的分析结果存在矛盾之处。6-16岁子女数量越多,或越认为养老责任由自己负责,其劳动参与度越高,但工资报酬反而越少,可能的解释是虽然赡养负担的加重会刺激其外出劳动以改善处境,但家庭人口负担的加重势必会压缩其劳动时间,工资报酬相应的会减少。另外,回归结果也显示,照料时间越多,虽然其劳动参与状况不佳,但工资报酬却正向增加,合理的解释可能是此类家庭中,女性多以从事家庭式的手工作坊为主,或照料时间与劳动时间存在重合的可能,即在工作地点与家庭相重合的情况下,不必过多地承担因跨越家庭和工作边界所引致的时间及心理成本,以此达到照顾家庭与参与工作两不误的目的。

控制变量方面,受教育程度、配偶工作状况及家庭收入水平都能正向促进家庭女性的劳动参与及工资报酬;年龄分布上,以中老年女性为参照,中青年女性劳动参与状况更好,但工资报酬方面不显著;此外,政治面貌也有正向影响,党团员的社会身份会促进女性的就业参与,但对其工资报酬并无显著影响。值得注意的是,户籍差异对于女性的劳动参与和工资报酬有相反的影响,可能的原因是城乡二元结构下,中青年的农村女性外出参与劳动虽然更多,但城镇的工资待遇、薪酬保障会更好。

(二)家庭照料、城乡差异与已婚女性劳动参与

城乡二元结构会造成不同群体间资源禀赋、生活方式及社会态度的差异。全样本回归中,家庭照料维度的部分变量与原假设相悖,且户籍差异对于劳动参与和工资报酬的影响也不一致,为了进一步验证回归结果的可靠性,我们根据户口类型做分样本的稳健性检验。回归结果佐证了原来的解释。首先,城镇样本中,认为养老责任在自身的女性虽然会更多地外出参与社会劳动,但劳动时间却因为赡养老人的责任压力会有所限制,工资报酬因而会相应减少;其次,农村样本中,学龄子女的增加无疑会加重家庭的生活负担,其劳动时间的压缩造成了工资报酬的减少,但也可能因子女间的长幼帮扶或老人的隔代抚养,获得了更多的时间以参与社会劳动;最后,无论在农村还是城镇,照料时间的增多都会造成劳动参与的减少,尤其在农村家庭中,女性可能通过在手工作坊或就近就业的方式实现了照料时间和劳动时间一定程度上的重合,以达到家庭照料和劳动参与的双重目的;但若投入的照料时间过多,则不太可能会有闲余时间参与社会劳动或得到工资报酬。

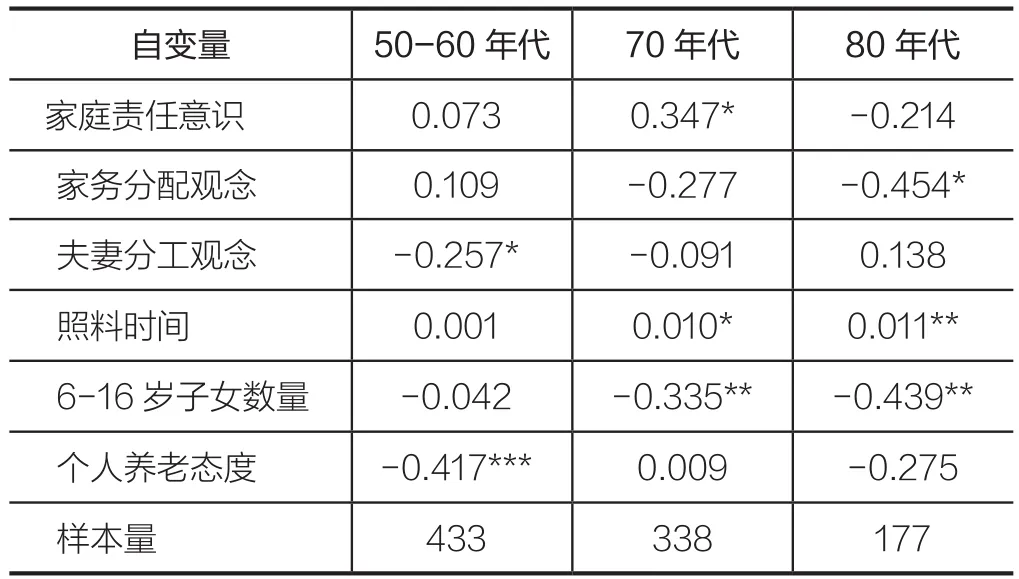

(三)代际差异与已婚女性工资报酬

不同年代的人群会有不同的思想观念和价值态度,因而会存在不同的行为方式和利益诉求。全样本回归中年龄项与核心自变量的角色代偿意识诸项指标均不显著,有可能存在代际差异的影响。为此我们根据受采访者的出生年份作代际分类,分别为50-60年代,70年代和80年代,所得分样本回归结果证实了代际之间的角色代偿意识确实存在一定差异:70年代女性对家庭责任的意识越强,承担家庭经济负担责任感越强,其工资报酬越高;50-60年代女性的夫妻分工意识越强,以顾家为主,其工资报酬则越低;80年代女性家务劳动分配观念越强,越赞同夫妻双方都应该平摊家务劳动,自己的劳动报酬反而越低。此外,70-80年代(中年)女性照料家庭的时间能正向增加其工资报酬;而学龄阶段的子女越多,其工资报酬越低;50-60年代(老年)女性个人养老态度越强,对自身养老顾虑越大,工资报酬越低,这些均进一步佐证上述研究结果,说明所得研究结果是比较稳健的。

四、结论与政策启示

本文小结了我国女性劳动参与率二十世纪90年代迅速下降的原因,并利用CGSS2012调查数据,从家庭层面分析了角色代偿意识、家庭照料负担对已婚女性劳动参与及其工资报酬的影响。实证结果表明,角色代偿意识越强,即女性自主观念越强烈,其外出参与社会劳动的可能性越高,但对工资报酬的影响不显著;家庭照料的影响则要区分看待:学龄子女数量越多、或越认为养老责任在自己以及子女对父母的反馈影响越重,女性社会劳动参与度越高,对家庭成员的照料时间以及幼龄子女数量对女性外出参与社会劳动呈负向影响。

此外,本研究与以往的相关结论会有部分不同之处。实证结果表明:学龄子女数量和个人养老态度虽会负向影响报酬待遇,但付出的照料时间越长,工资报酬反而越多。可能的解释是女性通过在家庭作坊或就近就业的方式,实现了照料时间和劳动时间一定程度上的重合,城乡分样本的稳健性检验也佐证了这一猜想。农村地区,赋闲在家的已婚女性通常会选择就近谋得一份手工制作或家政服务的差事,灵活的就业时间和相对较低的工作要求使得已婚女性不仅能照顾老幼,还能赚得酬劳补贴家用(魏宁、苏群, 2013),实现了家庭照顾与工作劳动的两不误。另外,工资报酬会存在代际差异的影响,不同年代的人由于不同的生活经历与际遇对夫妻关系和家庭照料的认识有所差异,因此存在着不同的行为方式和利益诉求,并对个人的工资报酬产生着间接的影响。

本文的研究结论具有重要的政策启示。人口老龄化加重了家庭女性的赡养负担,加之女性频繁地往返于家庭与工作的边界,在家庭和工作间面临着越来越严重的矛盾与冲突。已婚女性外出参与社会劳动不仅仅与个人特质有关,更多的是一种家庭共同商议的决策结果。缓和已婚女性在家庭劳动和社会劳动之间的冲突局面,可从两方面寻求解决办法。一方面,来自家庭成员代内和代际间的相互扶持能有效缓解家庭女性的负担,如角色代偿意识的培养和夫妻间家务劳动的合理分配,再如老年人对幼龄子女的隔代看护或学龄子女的长幼帮扶,都能有效减少已婚女性的日常负担和心理压力。另一方面,来自政府和社会团体的公共政策和服务措施能缓解女性劳动供给状况的消极态势。其一,政府和社会组织需要构建较为正规和完善的社会老年幼儿保健护理体系(黄枫, 2012),不论在城镇还是农村,基础的社会保障特别是儿童的抚养、教育、医疗等,加大这方面的公共财政支出和资源投入,并关注低收入家庭的老年照料诉求,让每个家庭都“居有定所、子女有学上、老人能颐养天年”,从而解决女性参与社会劳动的后顾之忧。其次,积极推动家政服务业和心理咨询业等社会事业的发展,促进子女看护、老人照料和家务劳动的市场化和规范化,增长已婚女性社会劳动时间投入的同时,也能保障幼龄子女和老年人的日常照料;再次,引入弹性工作制,尤其是对处于孕哺期的已婚青年女性劳动力,可实行更为灵活的弹性工作时间,如半日工作制等,以帮助她们更好地平衡工作与家庭。

参考文献

3. 岛田晴雄、艾琪:《经济软件化时代的人才开发战略——建立对个人教育投资的减税制度》,载《国际经济评论》,1986年第8期,第75-78页。

4. 丁仁船:《宏观经济因素对中国城镇劳动供给的影响》,载《中国人口科学》,2008年第3期,第11-19页。

5. 费孝通:《家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》,1983年第3期,第7-16页。

6. 黄枫:《人口老龄化视角下家庭照料与城镇女性就业关系研究》,载《财经研究》,2012年第9期,第16-26页。

7. 蒋承、赵晓军:《中国老年照料的机会成本研究》,载《管理世界》,2009年第10期,第80-87页。

8. 刘靖:《非农就业、母亲照料与儿童健康——来自中国乡村的证据》,载《经济研究》,2008年第9期,第136-149页。

9. 刘岚、陈功:《我国城镇已婚妇女照料父母与自评健康的关系研究》,载《人口与发展》,2010年第5期,第52-59页。

10. 潘锦棠:《养老社会保险制度中的性别利益——兼评关于男女退休年龄的讨论》,载《中国社会科学》,2002年第2期,第118-131页。

11. 魏宁、苏群:《生育对农村已婚妇女非农就业的影响研究》,载《农业经济问题》,2013年第7期,第30-34页。

13. 唐娅辉:《职业女性的角色冲突及平衡策略——基于工作--家庭冲突理论模型的分析》,载《湖湘论坛》,2014年第6期,第123-128页。

14. 王跃生:《城乡养老中的家庭代际关系研究——以2010年七省区调查数据为基础》,载《开放时代》,2012年第2期,第102-121页。

15. 吴愈晓:《影响城镇女性就业的微观因素及其变化:1995年与2002年比较》,载《社会》,2010年第6期,第136-155页。

16. 王金玲:《女性的价值定位与双重角色冲突》,载《中国妇女管理干部学院学报》,1994年第4期,第36-38页。

17. 姚先国、谭岚:《家庭收入与中国城镇已婚妇女劳动参与决策分析》,载《经济研究》,2005年第7期,第18-27页。

18. 杨慧:《“全面两孩”政策下促进妇女平等就业的路径探讨》,载《妇女研究论丛》,2016年第2期,第17-20页。

19. 周晓虹:《文化反哺与器物文明的代际传承》,载《中国社会科学》,2011年第6期,第109-120页。

20. 朱嘉蔚:《“工作——家庭”冲突中的已婚女性劳动力市场参与探析》,载《江西社会科学》,2011年第6期,第241-245页。

21. Becker G, Lewis H. On the interaction between the quantity and quality of children. Philippine Review of Economics & Business, 1984, 21(1-2): 279-88.

22. Clark, S C. Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Human Relations, 2000, 53(6): 747-770.

23. Gleason S. Publicly provided goods and intrafamily resource allocation:Female child survival in India. Review of Development Economics, 2003, 7(1):71-85.

24. Lundberg S, Pollak R. Bargaining and distribution in marriage. Journal of Economic Perspectives, 1996, 10(10): 139-158.

25. Kalwij A S. The effects of female employment status on the presence and number of children. Journal of Population Economics, 2003, 13(02): 221-239.

26. Mincer J. Family migration decisions. Journal of Political Economy, 1977, 86(5): 749-773.

27. Stevenson B, Wolfers J. Marriage and divorce: Changes and their driving forces. Social Science Electronic Publishing, 2007, 21(2): 27-52.

■ 责编/倪超 E-mail:nc714@163.com Tel: 010-88383907

Consciousness of Compensatory Role, Family Care and Labor Force participation of Married Woman: An Empirical Analysis Based on the Chinese General Social Survey in 2012

Zheng Yifang, Cheng Qiu and Xu Jiaxian

(College of Public Administration, Fujian Agriculture and Forestry University)

This paper investigates the effects of two dimensions, consciousness of compensatory role and family care on married woman’s labor force participation and their salary reward by utilizing the data from CGSS2012. The results demonstrate that the stronger consciousness of compensatory role, the higher likelihood of working chance, while no significant impact on salary reward. Whereas, effects of family care should be analyzed carefully. On the one hand, labor force participation would be positively associated with quantity of children age 6-16, endowment attitude and feedback effect during rearing children. On the other hand, time for family care and the quantity of children age under 6 may decrease chance of working outside for social labor. Additionally, quantity of children age 6-16 and endowment attitude negatively affect salary reward while caring time for family reacts positively associated. Besides, urban-rural and intergenerational differences exist in woman’s salary reward, consciousness of compensatory role varies in different time background.

Consciousness of Compensatory Role; Family Care; Labor Force Participation; Salary Reward

郑逸芳,福建农林大学公共管理学院院长,教授,博士生导师。

许佳贤,福建农林大学公共管理学院,讲师。

本文受国家社会科学基金项目“空巢女性老人养老需求与老年福利供给性别策略研究”(14BSH045)资助。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析