40年,一场关于青春的公平较量

文-晓莹

专题

40年,一场关于青春的公平较量

文-晓莹

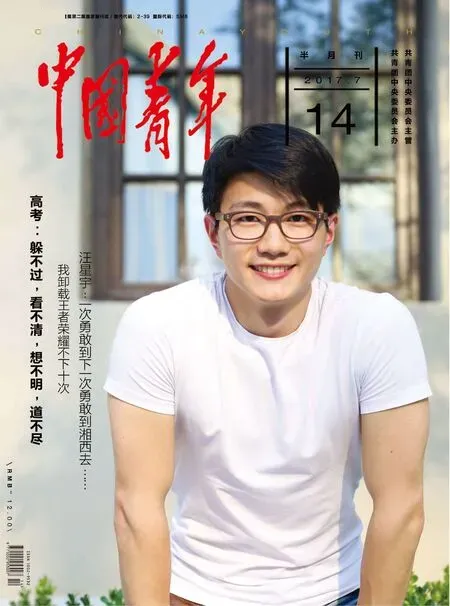

高考:躲不过,看不清,想不明,道不尽

策划-本刊编辑部

统筹-陈敏

自1977年恢复高考,至今已经整整走过了四十个年头。在这四十年里,高考从传奇转为平常;从狭窄的独木桥化为每个年轻人都要经历的一次成年礼;从激动人心的叙述变成从容不迫的经历……在岁月的洗礼中,它的应有之义愈加变得清晰:它本不是传奇,而是一场关于青春的公平较量。

70年代、80年代的高考总是让人们津津乐道。1977年9月,中国教育部在北京召开全国高等学校招生工作会议,决定恢复已经停止了10年的全国高等院校招生考试,以统一考试、择优录取的方式选拔人才上大学,并且决定录取学生时,将优先保证重点院校、医学院校、师范院校和农业院校,学生毕业后由国家统一分配。

这是一个具有历史转折意义的大会,知识和人才重新被尊重。邓小平的果断拍板,一句“靠空讲不能实现现代化,必须有知识、有人才”让1977年的冬天变得格外火热。1977年12月的寒冬,全国570多万考生走进高考的考场,由于当时办学条件的限制,最终只录取了27万人。虽然只有4.7%的录取率,但它鼓励了无数的年轻人重新拿起书本,用文化知识重新武装自己。

那确实是一个知识改变命运的时代。考上大学就成为大家眼中的“天之骄子”,享受高等教育的免费午餐,毕业之后分配工作、当国家干部……很多寒门出生的学生,因为高考完成了“鲤鱼跳龙门”的飞跃,成为了建设国家的中坚力量。

由于高考录取率在1982年之前一直维持在20%以内,1977年至1980年四年的录取率甚至都不足10%,因此高考被赋予传奇色彩的同时,也给备考的学生带来了很大的压力,用“千军万马过独木桥”这句话来形容不足为过。

40年后的今天,高考的样貌已经发生翻天覆地的改变。据统计,2016年全国高考录取率为82.15%,创历史新高。而全国参加高考的人数也从1977年的570万人扩展到2008年1050万人的历史最高峰。在过去的40年间,我国有1.2亿人通过高考进入大学,劳动力平均受教育年限从5.7年提高到11.9年。再加上成人高考等考试形式,高等教育普及率也一直在刷新着记录。

不仅高考的录取比例在变化,考试形式也一直在做着更为适应实际情况的调整。分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式;不断改革的招生计划分配方式;增加农村学生上重点高校人数的国家计划;减少和规范考试加分的政策;进一步完善自主招生的改革……

2017年夏天的高考,上海实施了高等学校考试招生综合改革后的第一次高考,其中一项改革措施让人眼前一亮:外语考试一年举行两次,一次安排在每年的1月,考生最多可以参加两次外语考试,可选择其中较好的一次成绩计入高考总分。在这项高考改革中,高考甚至改变了它“一考定终生”的考试形式,变得更为人性化。

恢复高考后的40年,人们对待高考的情绪也更为理性。高考不再被视为青春的唯一出口,全国各地的技术职业院校,出国就学……都让人们拥有更多的选择。当各种培养人才的模式被不断发掘,社会对待高考的态度也在发生着更为深刻地转变。

也正由于高考从“千军万马过独木桥”的低录取率选拔,变为全民接受高等教育的通道;从改变命运的传奇变为每个年轻人都要经历的成年礼,社会上一些“高考无用论”的言论也在传播。

有人否定高考,认为即便通过高考进入大学,也并没有使人生轨迹发生根本的转变,大学毕业后还是找不到自己满意的工作,知识已经无法改变命运了。在大学的四年,更是无聊透顶。每天都浑浑噩噩地窝在宿舍打游戏,自己选择的专业也学不到什么知识,只是想混个及格。他们不禁怀疑,这么辛苦地参加了高考,到底为了什么?

持这种观点的人,事实上并没有认识到高考的本质。正因为他们一开始对高考产生了错误的认知,才会带来态度和行为上的偏差。

首先,70年代末到80年代初的高考效应,事实上是历史长河中的一种特例。“文化大革命”的冲击中断了十年的高考制度,这时候国家建设急需人才。通过高考选拔优秀人才投入到国家建设中,成为当时的当务之急。各个岗位拥有大量人才缺口,因此让学生毕业后由国家统一分配成为可能。与此同时,由于当时教育资源的局限性,大学生录取比例极低,在所有考生中均是佼佼者。

而当我们回到高考的本质,回到常规的跑道中时,我们会发现,高考的全称是“普通高等学校招生全国统一考试”,它是年轻人经过义务教育之后,能够接受更高层次的高等教育的一块“敲门砖”。通过高考,学生们可以进入高等学府,选择自己喜欢的专业,聆听在这个领域内权威老师的指导,思考自己未来的择业方向……因此随着我国经济的快速发展和办学能力的进一步提高,越来越多的学生可以进入高等学院接受教育,比例也从1977年的4.7%上升到2016年的82.15%。

与此同时,针对在义务教育阶段可能出现的教学资源不公平问题,2015年由北大清华牵头,公布了专门针对农村学子的自主招生计划。其中,清华的“自强计划”最高可降60分录取,北大“筑梦计划”的招生线则可降至当地一本线。这也进一步解决了在高考阶段可能出现的资源分配不公平现象,其目的还是让更多的学生能够公平地接受高等教育。

因此,高考本身从来就不是一种能够被寄予无限目的性的手段。持“高考无用论”的这部分人往往认为考入大学就一锤定音了,后面的好工作、好待遇自然就会随之而来。所以他们会把大学翻译成“由你玩四年(university)”,似乎大学生活已经不再重要,高考才是决定性的。这样的观点,就把高考彻底变为一种手段,“混大学”成为他们的共识。

但当大学毕业还找不到工作时,看到校园里的牛人们已经考了一堆证书,看到身边的室友已经有了出色的实习经验,看到同班的同学已经收到了国外知名大学的录取通知书……他们又会把自身的不努力归因到高考的制度本身,认为高考已经失去了光环。

时代从来就没有辜负过有能力的人。如果你在所有的领域只能以“不好不坏”的表现水平出现时,又凭什么要求别人给你提供一份满意的工作?通过高考,进入到自己喜欢的领域,应该依旧抱着你参加高考时的那股子拼劲,才能真正学到知识,培养自己适应社会的能力。

高考从来就不是一种满载目的性的手段。恢复高考40年后的今天,它已经变成了一种人生经历,也是年轻人人生中一次重要的成人礼。通过高考,获得坚持和刻苦的品质;通过高考,学会统筹全局的能力;通过高考,慢慢摸索出自己擅长的领域;通过高考,进入自己心仪的高等学府,开始人生另一段精彩的征程……

人们会忘了很多人生的瞬间,但大概都不会忘了,自己曾经如此坚持、充满梦想;会忘了很多无足轻重的选择,但应该都不会淡忘,填志愿时自己对未来生活的规划和美好憧憬……高考,是一种经历,也是一种精神力量。