从墓葬看粟特人史射勿之华化

□马秀英

从墓葬看粟特人史射勿之华化

□马秀英

粟特人史射勿是效命于北周至隋朝的一位武将。从他的墓葬之墓志铭、形制、随葬品等可以清晰地显示出史射勿及其后裔之华化。史氏墓葬中的原生与华化交融现象,折射出魏晋南北朝时期东西文化的交流。

粟特;史射勿;华化

20世纪90年代,宁夏固原南郊出土了粟特人史氏家族墓葬群,史射勿墓葬就是其中之一。罗丰《胡汉之间——“丝绸之路”与西北历史考古》和《固原南郊隋唐墓地》对其墓志和墓葬分别做了考释与介绍。除此,其他相关研究对史射勿姓名等做了考述。正基于此,笔者在前人研究基础之上,结合相关文献与其墓志铭、形制、随葬品等来探讨史射勿华化的轨迹。

一、 粟特家世与本族文化陪葬品

《史射勿墓志》①历数了他的家世,其曾祖、祖父、父亲姓名分别为史妙尼、史波波匿、史认愁,粟特语音译为mio nay、pure pure neark、Rien jeog[1]427。从《史志》看,曾祖与祖父在粟特国担任过萨宝,执掌宗教之职[1]433。射勿初入仕在北周保定四年(564)。该家族东迁的时间在北魏末年。[2]75该家族为何迁徙呢?从相关记载看,其父时,口厌哒侵占了故国,所以该家族东迁入河西走廊至平凉平高县[3]213(今宁夏固原)。由此,掀起了该家族入华之序幕。

姓名是个体的代表符号。史射勿,字槃陁,射勿是祆教的神名,槃陁则意为仆人。②史射勿名、字进一步可复原为Zrwmβntk[4]202,意为祆教祖尔万神之奴仆。姓名中宗教色彩颇为浓厚,这与其先辈执掌宗教之职有直接关系。换言之,史射勿出身于祆教世家,其墓葬中有粟特色彩的陪葬品。

墓葬出土萨珊银币呈圆形,连珠纹构成的边框,边有两圆形穿孔,框中为萨珊卑路斯王带王冠的侧面肖像,冠顶有双翼,顶上为新月托圆球。其中印刻的铭文字迹不清。连珠纹是萨珊波斯和粟特地区祆教艺术中的典型纹样。[5]169“双翼”造型似与《阿维斯陀》中“席穆尔格”(Simurgh)有关,古伊朗神话中预言未来之鸟[6]458。别列尼茨基和马尔夏克的《粟特绘画》提出,粟特艺术中出现神的动物象征,有翼兽的概念象征着好运(farn)[5]16。此可为森莫夫之化身或变体。“新月托一圆球”或为祆教日月崇拜。银币中央为拜火教祭坛,下部为两级方座,上有一柱系带,坛上火焰呈三角形,两侧左为新月,右为五星,坛左右两祭司,拱手而立。而在莫拉-库尔干(Molla-Kurgan)所处纳骨瓮(Ossuary)图像中,火坛上部呈三级檐,也有日、月、七星。[5]39-40二者意象有共通性。在琐罗亚斯德教的神学著作《班达希申》(《创世记》)中记创世者奥哈尔玛兹德所造的星辰、月亮、太阳等的缘起与作用都与美好相关,都有其特定的含义[6]155。日、月、星有其宗教意涵。该币发现时位于墓主头部,可能含在口中,而两侧穿孔或为生前饰物[1]165。口含银币的葬俗来自中亚古老宗教[1]49或源于秦汉口含币(五铢钱)之习俗[7],但葬俗仪式更表达和实践信仰行为,此具祆教特色的银币和“口含币”葬俗都为祆教信仰存留的凭证。

除萨珊银币外,金属饰品占多数,如金戒指、金带扣、方形金跨、环形金饰、镏金饰件、镏金桃形饰、条形镶石铜饰等。金崇拜源于西亚及附近地区,黄金制品是西方古代文明的象征。[8]粟特大本营有重金属钱币之习俗,如康国“以六月一日为岁首,至此日,王及人庶并服新衣,剪发须。在国城东林下七日马射,至欲罢日,置一金钱于帖上,射中者则得一日为王”[9]5256。其中桃形饰让人联想到莫高窟409窟回鹘王妃桃形凤冠[5]261-262,凸显异域色彩。此外,西安北周粟特人史君墓[10]、安伽墓[11]等都可见此类金属饰品。壁画同为随葬品,墓葬壁画中有武士穿不开禁的贯头衫。《魏书》波斯国条载“丈夫……贯头衫,二厢近下开之”[12]2271,显为波斯装。其余壁画内容多为史射勿生前传记,兹后结合《史志》所反映的事迹,再对壁画做一分析。

二、入华事迹与墓葬壁画

《史志》记“公讳射勿,字槃陀”。从以上分析来看,姓名、字号为粟特祆教内涵。而从其外在结构来看,显然照搬中原模式[13]394-396。而这带有华化的模式实为他入华的一个外在反映。《史志》勾勒出他在华的整个人生轨迹。

史射勿与中原王朝初次互动在北周时期,随晋荡公宇文护、平高公侯伏龙恩、郯国公王轨、申国公李穆参与河东、玉璧、轵关等要地的争夺,后从上柱国齐王宪掩讨稽胡。天和二年(567),首获“都督”称号,进入禁卫武官系统,由普通随从作战人员晋升为统帅之人。后至隋篡周,在开皇十九年间,随奇章公李孝轨、史万岁、姚辩、安丰公窦荣定、越国公杨素等参与了平突之役。后随文帝、炀帝驾辇并、扬二州。

史射勿先对宇文氏家族统一巩固北周政权、扩大疆域发挥积极作用,后对隋的南北统一发挥重要作用,以建功立业之模式融入隋政权。他在周隋的历史进程中完成武功入仕。据志文可勾画出其官衔升迁路线:都督→帅都督→大都督→开府仪同三司→骠骑将军→右领军。他流入汉地官僚体系,显现对华之认同。

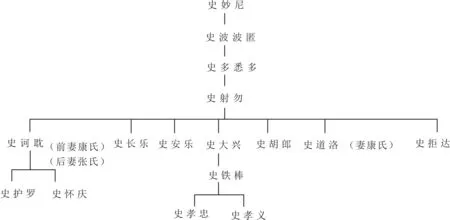

《史志》记“世子诃耽、次长乐、次安乐;次大兴、次胡郎、次道乐、次拒达”及其子“并有孝性”。汉文化孝道理念已深入史家,并被后代践行。再从史射勿家世的墓志铭中勾勒出其世系名目(图1),可清晰地看到这一点。

图1 史射勿家族世系图[1]476

由树形图不难看出,这一家族随入华时间愈久,从史射勿为伊始至后辈之名华化特色愈为浓厚。史氏家族墓葬群或为粟特人善聚族而迁之表现,但与中原“祖茔”传统不谋而合。

墓葬壁画以图像之力为其生前传记,墓道、过洞、天井、墓室等处均有绘制,虽有漫漶不清处,但仍见执刀武士、执笏板侍从、五侍女、莲花等图。两壁双手握长刀武士形象承袭自北周,不知武士为何人,但《史志》记史射勿“超悍盖世,勇力绝人”,由而可联想到他率领武士驰骋沙场、英武豪气之形象,此为武功之记。因中世以后只有八座尚书有执笏[14]236的资格,可见该执笏板侍从之地位。侍女们着齐红色条裙,梳高髻,“城中好高髻,四方高一尺”[15]1223,为典型中原装束。《史志》记“仁寿四年(604),蒙赐粟一千石,甲第一区,并奴婢绫绢,前后委积”,此壁画侍从和侍女或为该年所赐,同为侍候卫护者,或为史射勿晚年生活的写照。洞券顶上方有莲花图,系当时佛教与社会生活之关系,壁画不免受佛教艺术的陶染,表达净土观念。[16]283-290壁画男性多穿红色交领宽袖袍,脚穿黑靴。壁画以红为基调,可见墓主人喜暖色调和表现积极向上的生活观。壁画整体反映史射勿生前所享有的政治地位,或许画中世界亦为死后真实世界,让死者灵魂进入其中,在冥间可过与生时无异的情绪与道德生活。而与北周安伽墓[11]、隋代虞弘墓[17]等粟特人墓相比,并无宴饮、射猎、乐舞、商贸等图景,也无牛灵、有翼兽、娜娜女神等祆教性的标志符号,更无“犬视”、“纳骨瓮”等意涵宗教色彩的丧葬仪礼。这也反证射勿华化之深。

三、 丧葬效华俗

从《史志》记录和墓葬壁画都揭示史射勿之华化,而丧葬习俗亦为群体文化之表征,兹有几点丧葬模仿汉俗而足证其华化。

第一,葬法和葬地之选择。信祆教之粟特人采用“弃尸于山”的野葬。《周书·异域传下》波斯国条:“死者多弃尸于山,一月治服。城外有人别居,唯知丧葬之事,号为不净人。若入城市,摇铃自别。”[18]920荣新江论述在华粟特人葬俗时写道:“据祆教经典和粟特地区的考古发现,信仰祆教的粟特人死后,尸体被专知丧事的人运到专门暴尸的高台(dakhma)上,让狗和飞禽来把肉吃掉,然后再把骨头放在骨瓮(Ossuary)中,埋入地下。”[19]但史射勿土葬形式,受汉地“入土为安”的影响。

第二,墓葬样式。北朝至唐墓葬的典型样式为天井、过洞的长斜坡墓道、石门的甬道等[20]269-273。史射勿墓葬由封土、墓道、天井、过洞、甬道和墓室构成,符合汉地形制。北周粟特人安伽墓、史君墓、康业墓等亦为此制。但史射勿墓葬似为土棺床,有棺木痕迹。北周安伽墓石棺床[11],隋代虞弘墓石棺床[17],Miho北周石棺床[21]241-249均采石棺床。人的呼吸停止后,尸魔会带污染附身于体。尸体置于石上,可使善良的土地受到完全的保护。[22]159-160石棺不免受汉地石葬具之影响,却与祆教“入葬必须与泥土隔绝”之教义相暗合。史射勿与同时代粟特人相比,中土化程度更深。墓葬坐北朝南更符合中原“北为阴,南为阳”之风水观。

第三,墓志形制和纹饰。志盖盝顶,上刻篆书。志石由青石制成,呈正方形,此为隋唐主体形态。[23]其四周十二生肖像与华夏之情结[24]113-152,为时间或方位之用,含厌胜辟邪之意。以朱雀、下玄武、左青龙、右白虎构成四刹纹饰。魏晋南北朝的四神有护卫墓主羽化升仙之思想倾向。[25]193此志石间有山峦和云纹似有此境,亦有去灾避凶之意[26]121。生肖和四神同对环境之忌避,祛魅逐邪,护佑亡灵,汉地风水观之产物。可能欲借祥禽瑞兽的保护与帮助,使射勿生活于极乐世界中。志石四边有忍冬纹带,遭遇冷冻不凋,比喻人灵魂不灭,轮回永生。要之,墓志的形制和纹饰多为汉地辟邪文化之产物。

第四,墓志铭。《史志》属“前志后铭”[27]445,志长铭短的典型体式。明代王行《墓铭举例》中提到墓志铭书法:“大要十有三事焉。曰讳,曰字,曰姓氏,曰乡邑,曰族出,曰行治,曰履历,曰卒日,曰寿年,曰妻,曰子,曰葬日,曰葬地,其他虽序次或有先后,要不越此十余事而已。此正例也。”《史志》未提“其妻”外,其墓志程式大抵如此。铭文的四言铺设,注重遣词及讲究韵律的对仗工整,受当时文学潮流之浸染。

第五,汉地特色随葬品的出土。青瓷四系罐和白瓷钵显为汉地符号。出土的瑞兽铜镜为圆纽座,亦多见于其他汉地墓葬中,有百邪远人之意。[28]1761鸟形骨器可能为随身携带,穿挂于衣服部位,有好运护身符之意及护尸辟邪之用。前文所述金银随葬品或有汉地“厚葬”之意,以期亡灵保持阴间的福禄和来生的好运,“事死如事生”的两世轮回观。

第六,丧礼之华化。粟特大本营流行“剺面割耳”[29]25的悼亡仪式,以剪发、割面、截耳等方式表现送别之悲伤。此俗未见于史家之中,在志文结束处“呜呼哀哉”显现对史射勿离别痛惜之情,再如铭文“何年何岁,松槚方摧”,以松槚二树之四季常青不凋,以示对死者之怀念,更为寄托悲痛哀思之情。可见史射勿及后代的汉化程度之深。

最后,受汉地卜筮择葬日之仪的影响。祆教中认为死亡降临后,灵魂坐于躯体之一端共历三天三夜,第四天即要出葬,只有三天的停尸时间,如因偶然事故致死,可稍延长停尸时间[30]101。史射勿卒日为大业五年(609)三月廿四日,最后葬日为大业六年(610)太岁庚午正月癸亥朔廿二日甲申,可见停尸时间长达十个多月。可能因“卜宅兆”、“卜葬日”[9]2307-2310进程决定,以占卜确定葬地、葬日后方可埋葬。史射勿的葬仪可能受中原制度之约束,亦为民间葬俗或儒家礼制之影响。

史射勿顺从中原之葬俗,体现了“封建社会之礼制,莫重于祭”的思想,更印证他及其后裔之华化。

四、余 论

粟特人史射勿先世信仰祆教,其宗教色彩的姓名、祆教色彩的银币、“口含币”的葬仪、粟特性的明器,都为粟特记忆的保留。但墓葬曾有盗扰,少量祆教的遗存无法圈定其祆教信仰。《史志》记他在北周随主帅出征各类攻防战,隋时又参与平突之役,更有请缨之举,表明“效君”意识更为强烈。透过其人生履历,行为意识很明显,对当朝的归顺和依附,由普通武士成为皇家幸臣,华化渐深。墓葬壁画更为生前传记,少有粟特身份的再强调,墓葬更效中原之葬俗及礼制,可见其华化程度之深。史射勿是与中原“涵化互动”[31]中完成华化。平高虽为史氏家族的聚族区,但仍处于中华文化的包围圈中。相对地位之不对等,而互动过程也非对应。祖上之荫对其无多大影响,他对未来有危机感和发展愿望。墓葬多反映与中原文化趋同现象,仍留少量粟特遗存。史射勿之华化,离不开中原政权及儒家文化的包容性,由此他也拉近与朝廷的关系,为粟特文化的保留发展赢得空间,使家族得到再兴,为后辈仕途之路创造条件。

史射勿墓志铭之撰写及安葬均为后人操作。墓葬反映了史射勿及其后代之思想。其后代华化之姓名,反映他们意识形态之中土化,兹择后代之事迹如下。

《史诃耽墓志》记:“朝议郎史诃耽,久直中书,勤劳可录,可游击将军、直中书省翻译如故。”[1]483-484

《史铁棒墓志》记:“贞观廿三年,授右勋卫。”[1]486

《史道洛墓志》记:“起家任左亲卫”、“庶辅佐君子”。[1]490

由上可见后代效力于当朝及融于中原之情景,不难理解史射勿墓葬整体显现的儒家正统观。但毕竟作为粟特后裔,他们在华化的过程中也保留了一丝原有文化特点。如“口含币”葬俗、金属随葬品亦发现于史诃耽墓[32]59史铁棒墓[32]82等后辈墓葬中。此粟特文化符号也丰富了中华文化,最终成为中华文化的一部分。换言之,中国统一多民族形成中的“多元一体”[33]3之特色,也在史射勿墓葬中得到充分体现。

注释:

①《大隋正议大夫右领军骠骑将军故史府君之墓志》,亦称《史射勿墓志》,后简称《史志》,录文参考罗新、叶炜著《新出魏晋南北朝墓志疏证》,中华书局,2005年,第567页;释文见罗丰《胡汉之间——“丝绸之路”与西北历史考古》,文物出版社,2004年,第424—439页。

②荣新江《丝绸之路上的粟特商人与贸易网络》,为三联·哈佛燕京学术丛书二十年系列讲座2014年秋季会上的讲演稿。

[1]罗丰.胡汉之间——“丝绸之路”与西北历史考古[M].北京:文物出版社,2004.

[2]荣新江.中古中国与外来文明[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

[3]中国古今地名大辞典[M].香港:商务印书馆,1982.

[4]林梅村.汉唐西域与中国文明[M].北京:文物出版社,1998.

[5]姜伯勤.中国祆教艺术史研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[6]魏庆征.古代伊朗神话[M].山西:北岳文艺出版社,1999.

[7]王维坤.关于西安发现的北周粟特人墓和罽宾人墓之我见[J].碑林集刊,2013.

[8]易华.金玉之路与欧亚世界体系形成[J].社会科学战线,2016(4).

[9]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[10]西安市文物保护研究所.西安北周凉州萨保史君墓发掘简报[J].文物,2005(3).

[11]陕西省考古研究所.西安发现的北周安伽墓[J].文物,2001(1).

[12]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[13]陈海涛,刘惠琴.来自文明十字路口的民族——唐代入华粟特人研究[M].北京:商务印书馆,2006.

[14]魏徵.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[15]郭茂倩.乐府诗集[M].北京:人民文学出版社,2010.

[16]张庆捷,李书吉.4—6世纪的北中国与欧亚大陆[C].北京:科学出版社,2006.

[17]山西省考古研究所.太原隋代虞弘墓清理简报[J].文物,2001(1).

[18]令狐德棻.周书[M].北京:中华书局,1971.

[19]荣新江.隋及唐初并州的萨保府与粟特聚落[J].文物,2001(4).

[20]新疆吐鲁番地区文物局编.吐鲁番学研究——第二届吐鲁番学国际学术研讨会论文集[C].上海:上海辞书出版社,2006.

[21]姜伯勤.艺术史研究[C].广州:中山大学出版社,2001.

[22]玛丽·博伊斯.伊朗琐罗亚斯德教村落[M].张小贵,殷小平,译.北京:中华书局,2005.

[23]李永明.中国古代墓志铭的源流[J].山东图书馆季刊,2003(1).

[24]吴裕成.生肖与中国文化[M].北京:人民出版社,2003.

[25]王小盾.中国早期思想与符号研究[M].上海:上海人民出版社,2008.

[26]郑小江.中国辟邪文化[M].北京:当代世界出版社,2008.

[27]褚斌杰.中国古代文体概论[M].北京:北京大学出版社,1990.

[28]李昉.太平广记[M].北京:中华书局,1981.

[29]蔡洪生.九姓胡与突厥文化[M].北京:中华书局,1998.

[30]林悟殊.波斯拜火教与古代中国[M].台北:新文丰出版社,1975.

[31]罗康隆.族际关系论[M].贵阳:贵州民族出版社,1998.

[32]罗丰.固原南郊隋唐墓地[M].北京:文物出版社,1996.

[33]费孝通.中华民族多元一体格局[M].北京:中央民族学院出版社,1989.

(责任编辑 仇王军)

The Sinicization of Sogdian Shi Shewu from his Tomb

Ma Xiuying

The Sogdians Shi Shewu is a military commander on the North Zhou and Sui Dynasty. The tomb ,epitaph and funerary Rite can help us more deeply understanging Shi Shewu and his descents melt into the Central Plains step by step. The phenomenon of original and Sinicization in Shi's tomb reflects the exchange of eastern and Western cultures during the Wei, Jin and Northern and southern dynasties.

Migrate Sogdians;Shi Shewu Tomb; Sinicization

马秀英(1994—),女,新疆伊犁人,新疆师范大学历史学院中国史专业硕士研究生,主要研究方向为西域史。

新疆师范大学硕士研究生科技创新项目“中世纪粟特人本土化研究”(编号:XSY201601019)的阶段性成果。