“重耳出亡”的叙事学探讨

“重耳出亡”的叙事学探讨

殷 韵

(深圳大学,广东 深圳 518000)

“重耳出亡”在《左传》、《国语》、《史记》这三本书中大致的内容相似,但具体情节上还是有一些出入,故事的演进上也有一些差别。从叙事学上看,情节的出入一方面与史官所掌握的客观材料和主观取舍有关,另一方面还与三本书本身的编纂、体例有关;演进的差异则源于作者对于不同时间顺序的把握。

重耳出亡;叙事学;情节差异;演进差异

“重耳出亡”这一历史事件指的是晋文公重耳被庶母骊姬构陷,流亡在外十九年,最终夺得王位的故事。由于重耳是春秋前期最著名的霸主之一,这一经历也是之后史官们撰写史书的重要素材,《左传》、《国语》、《史记》中都有提及。由于成书的年代、体例、素材、叙述旨向等因素影响,三本史书在叙述同一历史事件时,呈现的形式是不同的。童庆炳先生在《中国叙事文学的起点与开篇——<左传>叙事艺术论略》中,从实际出发,把中国古代叙事文学的要素分为三点:“情节(讲什么)—演进(怎么讲)—视角(谁讲)”[1]43,本文拟遵循这一思路,探讨“重耳出亡”事件在《左传》、《国语》、《史记》三本书中的情节差异、演进差异。

1 情节差异

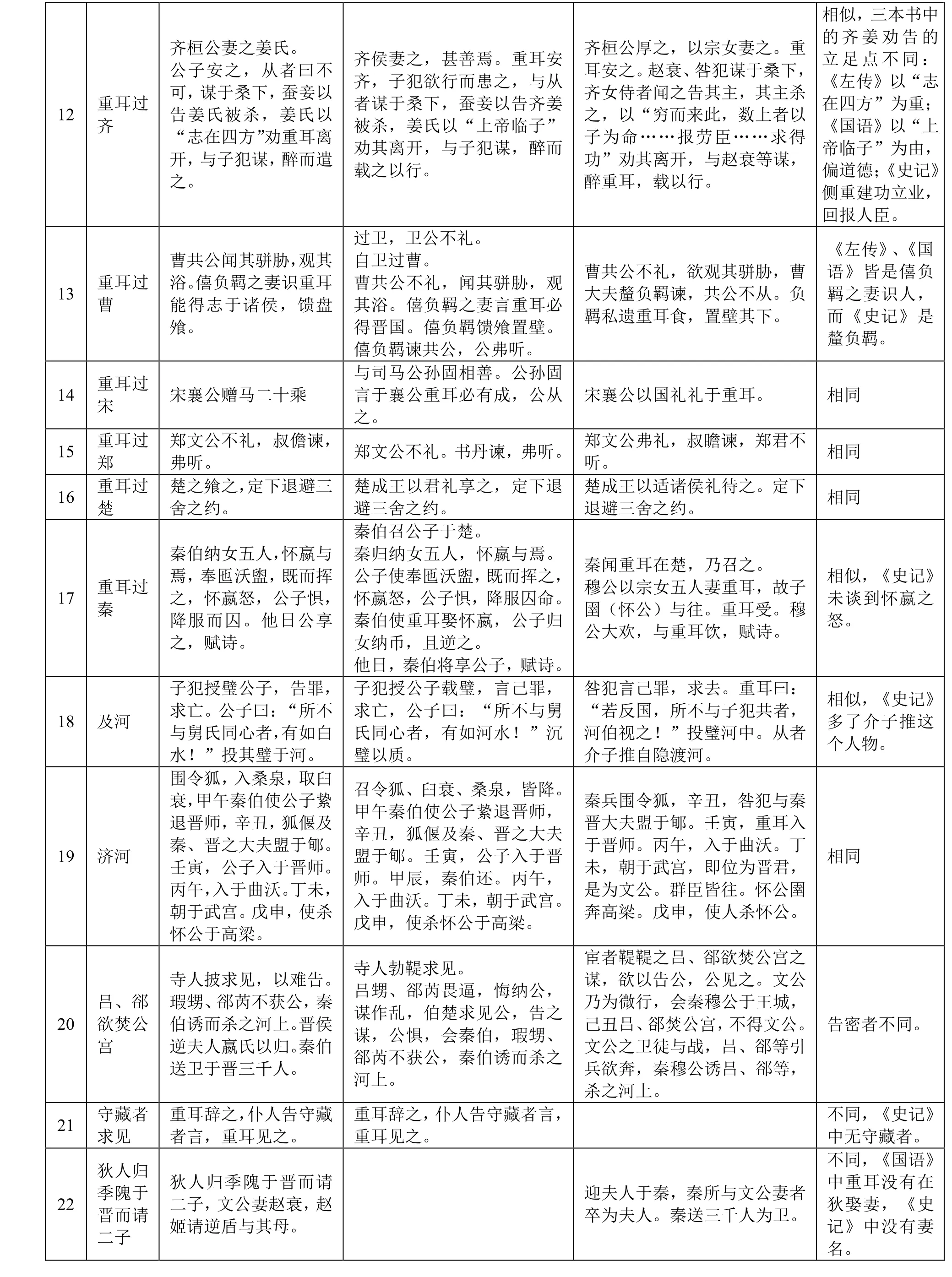

“重耳出亡”在三本书中大致的情节是相似的,经过笔者梳理,三本书的情节脉络见表1。

以表1为参照,纵向看,三本书的发展大致一样,但也存在差异之处,如第九条,《国语》中无重耳在狄娶妻的情节,因此第二十二条也没有狄人归妻的情节。再比如第十条重耳的流亡路线,《左传》和《史记》皆记在过狄之后,过五鹿、齐之前,而《国语》中则记成过齐之后,过曹之前;从横向上看,即便是相同的事件,三本书也有详略之分,而《史记》相对更加具体,如第六条骊姬投毒这一情节,《左传》里只写了骊姬的骗局、投毒,地、犬、小臣的毒发和申生的逃奔。《国语》则添加了背景:骊姬进谗言,令晋侯默许杀申生,然后优施告知里克,里克中立。《史记》更加细节化:先是献公私谓骊姬其欲废太子,以奚齐代之,然后骊姬泣,阴令人谮太子。把骊姬的阴险刻画地入木三分。另外,在人物塑造方面,三本书也有不同,以第九条重耳与季隗定下二十五年之约为例,《左传》中季隗的回答是“对曰:‘我二十五年矣,又如是而嫁,则就木焉。请待子’”[2]405,《国语》无此情节,而在《史记·晋世家》中则是“其妻笑曰:‘犁二十五年,吾冢上柏大矣。虽然,妾待子’”[4]1318,明显是《史记》更具体。类似的还如重耳过楚时,子玉请楚子杀之,《左传》中是“子玉请杀之”[2]409,《国语》中是“令尹子玉曰:‘请杀晋公子。弗杀而反晋国,必惧楚师’”[3]332,而在《左传》中则变成了“楚将子玉怒曰:‘王遇晋公子至厚,今重耳言不孙,请杀之’”[4]1320。无论是“笑曰”还是“怒曰”,司马迁都给书中人物注入了七情六欲,使得人物不再是平面化的,而是更加立体与鲜活。他的这种史传式的写作方法,摆脱了传统史书的刻板,也有了历史小说的雏形。

续表1

我们探讨情节差异的原因时,总会想到是否与作者个人、时代背景还有掌握材料的多寡有关。而三本书在叙述同一情节时,史官所掌握的客观材料和主观取舍不同,行文布局上无法完全一致。

从编纂时间上看,司马迁的《史记》成书时间较晚,《左传》、《国语》的作者、成书年代到现在都还有很多争论,如果一定要分一个时间前后,可以参考郭丹先生的观点:“《国语》的记史时间始于西周穆王,终于鲁悼公,在时间上与《左传》大体相吻合,而且许多历史事件与《左传》相同。一般认为《国语》的成书时间还早于《左传》,《左传》的作者可能参考过《国语》之书。其实更大的可能是,《国语》和《左传》的编撰者所参考的各国史料即‘百国春秋’的底本是相同的”[5]236。总之,三书的成书年代有所区别。

三本书的编纂体例也不同。《左传》是编年体史书,以《春秋》为纲,并仿照春秋体例,按照鲁国君主的次序,记载了自鲁隐公元年至鲁悼公十四年间春秋霸主递嬗的历史,以记事为主;《国语》是国别体史书,记录了周朝王室及各诸侯国的历史,按照一定顺序分国排列,在内容上偏重于记述历史人物的言论;《史记》则是纪传体通史,有十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,不以地理国家和统一纪年撰写,而是以各家之传记集合形势呈现。

笔者认为,不同的体例造成了情节的差异。《左传》作为编年体史书,既以鲁国国君的次序为准,在编写时还要杂糅同时期其他国家的情况,所有的材料不可能“一网打尽”,因此,“重耳出亡”内容的穿插是从庄公二十八年到僖公二十四年的,混杂在其他的历史事件中,并不连续,需要进一步地整理才能把所有的内容串联起来。

相比之下,《国语》的叙述更为详细。《国语》由于是分国排列,按照一个国家的演进逐条叙述,所以可以把事情讲完整,而且无需担心篇幅的长短。我们从“重耳出亡”在三本书中所占的篇幅看,是《国语》>《左传》>《史记》的。然而,因为是记言体,这种优势也导致了文中出现了大段大段的人物对话,结构不紧凑,整体变得散漫,情节在很多地方有重复和矛盾,比如《晋语一·第七》出现了“献公伐骊戎,克之”[3]254、和“骊姬生奚齐,其娣生卓子”[3]256两段,不仅内容有重复,还出现了申生被罢黜的两个版本,前者是骊姬主使,后者是献公之欲。

再看《史记》,“重耳出亡”出现在《晋世家》里。《晋世家》是司马迁三十世家之一,记叙是从周武王晋建国开始,终于晋被三家瓜分而绝祀,在一定程度上有完整的时空结构和有始有终的发展过程,布局上从晋国的兴衰角度梳理历史,删选的内容统一于一篇之内,事件不是散乱分割的,不是平面的,不是独立的,而是有联系的。《晋世家》的撰写方式是编年体与国别体相结合,因此在叙述“重耳出亡”这一历史事件时,起先是按照晋国国君的年号编写的,到了献公二十六年,又夹杂着齐桓公会诸侯于葵丘的历史事件,然后司马迁又加入了重耳的传记。我们可以作一个对比:

十二年,骊姬生奚齐。献公有意废太子,乃曰:“曲沃吾先祖宗庙所在,而蒲边秦,屈边翟,不使诸子居之,我惧焉。”于是使太子申生居曲沃,公子重耳居蒲,公子夷吾居屈。献公与骊姬子奚齐居绛。晋国以此知太子不立也。太子申生,其母齐桓公女也,曰齐姜,早死。申生同母女弟为秦穆公夫人。重耳母,翟之狐氏女也。夷吾母,重耳母女弟也。献公子八人,而太子申生、重耳、夷吾皆有贤行。及得骊姬,乃远此三子……[4]1307

晋文公重耳,晋献公之子也。自少好士,年十七,有贤士五人:曰赵衰;狐偃咎犯,文公舅也;贾佗;先轸;魏武子。自献公为太子时,重耳固已成人矣。献公即位,重耳年二十一。献公十三年,以骊姬故,重耳备蒲城守秦。献公二十一年,献公杀太子申生,骊姬谗之,恐,不辞献公而守蒲城[4]1317。

这两段都源自《晋世家》,情节有重复的地方。《晋世家》本身有国别体的影子,而此两段带有松散的编年和传记的成分:在第一段的叙述中,重耳是编年史中的普通人物,而在下一段开始,重耳已然拥有了独一无二的主角待遇,这与《左传》、《国语》的纯粹记事完全不同。

综上,情节的差别确与三本书的编纂时间、体例有关。

2 演进差异

《左传》、《国语》、《史记》三书并不是单讲“重耳出亡”一个历史事件的,由于编纂、体例的不同,整个事件混杂在其他的情节中,没有单独成篇,不过这并不妨碍读者提炼出“重耳出亡”的三种脉络,因为三本书作者对情节演进有不同的把握,即在怎么讲故事,怎么推动情节在文本中的发展,怎么对特定时空中的事件进行新的排布上有不同的技巧。这种不同就是演进的差异,该差异体现在作者对时间顺次的安排上。

童庆炳先生曾提过“两个时间”的理论:“一个是原本故事发生的时间,一个是讲故事人讲的时间。原本故事发生的时间就是故事发生的自然时间,可以称为‘故事时间’;讲故事人的时间,可以根据讲故事人的需要,把时间打乱,把后面发生的事情放到前面讲,或把前面发生的事情放到后面讲,这就是所谓的‘文本时间’。文本时间的顺序与故事时间的顺序可以相同,也可以不同”[1]45。这种特点在三部书中有典型体现。

《左传》是编年体体例,多按自然时间顺叙。由于“重耳出亡”情节并不连贯,不能完全顺时发展,为了保证故事的连续性和完整性,作者试图把情节由割裂串联在一起,尽力弥补前后文“断片”的缺点,因此在事件的自然顺序基础上,把有重耳的情节(文本时间)顺序与《左传》本身的编年(故事时间)顺序作了调整,多次运用了“倒叙”和“预叙”的技巧。以僖公五年为例:

初,晋侯使士蒍为二公子筑蒲与屈,不慎,置薪焉。夷吾诉之。公使让之。士蒍稽首而对曰:“臣闻之:‘无丧而戚,忧必仇焉;无戎而城,仇必保焉。’寇仇之保,又何慎焉?守官废命,不敬;固仇之保,不忠。失忠与敬,何以事君?《诗》云:‘怀德惟宁,宗子惟城。’君其修德而固宗子,何城如之?三年将寻师焉,焉用慎?”退而赋曰:“狐裘尨茸,一国三公,吾谁适从?”[2]303

“士蒍为二公子筑蒲与屈”这一情节就运用了倒叙和预叙的手法,一方面解释了僖公四年二公子为何有蒲、屈二地可供出奔,另一方面,士蒍的“无丧而戚,忧必仇焉;无戎而城,仇必保焉”之对和“狐裘尨茸,一国三公,吾谁适从”之赋其实也是预言,预言之后这个家族必有争端。《左传》尽管在内容上不如《国语》、《史记》集中,但作者通过各种时间顺序的变化,尽量弥补编年体带来的劣势,这有利于情节的顺利开展,也让读者有迹可循。

相比《左传》作者通过调整“文本时间”和“故事时间”来弥补叙事的不足,《国语》作者更遵守自然的“故事时间”(《国语》中也有倒叙的出现,笔者认为是一种锦上添花的手法,不是主体)。《国语》每次专讲一国之事,篇幅较长,不必担心文本的割裂,因此,其文本时间的顺序与故事时间的顺序大致相同,内容丰沛,有利于读者进行专题性地考察。另外,通读文本可以发现,《晋语》的每一条都能够独立成文,内容有始有终。如“献公伐骊戎,克之”[3]254这一条,以史苏之语为主,先进行前提铺垫,而后说理,而后附上后果,最后加上道德评价,比较完整,无需联系上下文。同时,可以单独成篇的文本还有不少描写细腻的精彩片段,比如《晋语一·第七》中的第六条“公之优曰施,通于骊姬”:

公之优曰施,通于骊姬。骊姬问焉,曰:“吾欲作大事,而难三公子之徒,如何?”对曰:“早处之,使知其极。夫人知极,鲜有慢心,虽其慢,乃易残也。”骊姬曰:“吾欲为难,安始而可?”优施曰:“必于申生。其为人也,小心精洁,而大志重,又不忍人。精洁易辱,重偾可疾,不忍人,必自忍也。辱之近行。”骊姬曰:“重,无乃难迁乎!”

优施曰:“知辱可辱,可辱迁重;若不知辱,亦必不知固秉常矣。今子内固而外宠,且善否莫不信。若外殚善而内辱之,无不迁矣。且吾闻之,甚精必愚。精为易辱,愚不知避难。虽欲无迁,其得之乎?”是故先施谗于申生。骊姬赂二五,使言于公,曰:“夫曲沃,君之宗也;蒲与二屈,君之疆也,不可以无主。宗邑无主,则民不威;疆埸无主,则启戎心。戎之生心,民慢其政,国之患也。若使大子主曲沃,而二公子主蒲与屈,乃可以威民而惧戎,且旌君伐。”使俱曰:“狄之广莫,于晋为都。晋之启土,不亦宜乎?”公说,乃城曲沃,大子处焉;又城蒲,重耳处焉;又城二屈,公子夷吾处焉。骊姬既远大子,乃生之言,大子由是得罪[3]259。

骊姬要成大事、立奚齐,优施建议她“必于申生”,把太子的性格分析地非常透彻,且制定了非常详细而又行之有效的计划。从这些描写可以看出优施的老谋深算,也反映出申生之祸与其自身的性格缺陷有很大关系。这种细化是《国语》的优点之一,也是《左传》无法做到的。

再来看《史记》的时间安排。前文提到《史记》是结合了《左传》和《国语》二书的体例的,其世家体既有编年体的成分,又有国别体的影子,因此它的叙述顺序(文本时间与故事时间的顺序)有时是一致的,有时是颠倒的,有倒叙、插叙这样的调整。比如献公二十一年发生的事:

二十一年,骊姬谓太子曰:“君梦见齐姜,太子速祭曲沃,归釐於君。”太子于是祭其母齐姜于曲沃,上其荐胙于献公。献公时出猎,置胙于宫中。骊姬使人置毒药胙中。居二日,献公从猎来还,宰人上胙献公,献公欲飨之。骊姬从旁止之,曰:“胙所从来远,宜试之。”祭地,地坟;与犬,犬死;与小臣,小臣死。骊姬泣曰:“太子何忍也!其父而欲弑代之,况他人乎?且君老矣,旦暮之人,曾不能待而欲弑之!”谓献公曰:“太子所以然者,不过以妾及奚齐之故。妾原子母辟之他国,若早自杀,毋徒使母子为太子所鱼肉也。始君欲废之,妾犹恨之;至于今,妾殊自失于此。”太子闻之,奔新城。献公怒,乃诛其傅杜原款。或谓太子曰:“为此药者乃骊姬也,太子何不自辞明之?”太子曰:“吾君老矣,非骊姬,寝不安,食不甘。即辞之,君且怒之。不可。”或谓太子曰:“可奔他国。”太子曰:“被此恶名以出,人谁内我?我自杀耳。”十二月戊申,申生自杀于新城。

此时重耳、夷吾来朝。人或告骊姬曰:“二公子怨骊姬谮杀太子。”骊姬恐,因谮二公子:“申生之药胙,二公子知之。”二子闻之,恐,重耳走蒲,夷吾走屈,保其城,自备守。初,献公使士蔿为二公子筑蒲、屈城,弗就。夷吾以告公,公怒士蔿。士蔿谢曰:“边城少寇,安用之?”退而歌曰:“狐裘蒙茸,一国三公,吾谁適从!”卒就城。及申生死,二子亦归保其城[4]1311。

第一段是完整的情节发展:骊姬陷害太子,太子出奔,太子自杀。到了第二段又插入了重耳和夷吾如何被构陷、连累的情节,打乱了原本的时间顺序,在线型的结构中增加新的纬度。另外,第二段也用了倒叙的手法,即士蔿不愿为二公子筑城的情节,这是发生在骊姬投毒之前的,补充了二公子为何有蒲、屈二地可供出奔,又表明其预见了将要发生的灾祸。以读者的身份来看《晋世家》,我们一定会有这样的感受:整个情节跌宕起伏,既有正常的叙述(二十一年申生之死),也有高潮迭起的矛盾争端(骊姬恐而谮二公子),多了细节性的内容。还以上文重耳和夷吾如何被构陷、连累为例,在《左传》和《国语》中并没有特别详细地交代构陷的细节:《左传》中是“姬遂谮二公子曰:‘皆知之。’重耳奔蒲,夷吾奔屈”[2]299,《国语》中是“骊姬既杀大子申生,又谮二公子曰:‘重耳、夷吾与知共君之事’,公令阉楚刺重耳,重耳逃于狄;令贾华刺夷吾,夷吾逃于梁。尽逐群公子,乃立奚齐”[3]281。两书都是一笔带过,而司马迁单独把这件事写出来,先交代了重耳和夷吾来朝,表明二公子在现场。又写人或告骊姬“二公子怨骊姬谮杀太子”,“骊姬恐”才谮二公子,二公子闻之,因为害怕而逃离,使骊姬的构陷显得“情有可原”。笔者认为,与一般史书相比,《史记》更有故事性,情节有详有略,节奏有张有弛,与《左传》、《国语》单一而又扁平的时间观相比,《史记》呈现出立体三维的时间网络,不仅从纵向上展现历史,还从横向上丰满细节,能够跳出传统的束缚,重塑完整的情节。这是《史记》同另外两本书在演进上的区别,也是进步的地方。

3 结 语

经过对比,我们可以发现《左传》、《国语》、《史记》这三本书中的“重耳出亡”的情节有相同之处,亦有不同之处。导致这种不同的原因很多,从叙事学上看,一方面与史官的时代、客观材料的掌握和主观取舍有关;另一方面还与三本书本身的体例有关,《左传》是编年体史书,“重耳出亡”内容需要进一步地串联;《国语》是分国排列,叙述比较完整,但结构不紧凑,整体也变得散漫;《史记·晋世家》的撰写方式是编年体与国别体相结合,在一定程度上比较紧凑完整,但也有一些情节的重复和缺失。三本书的演进也有差异,体现在作者对时间顺次的排布上:《左传》在故事时间的基础上,和文本时间相结合,弥补编年体的缺憾;《国语》以故事时间为主,在满足国别体特性的基础上,又间以精彩的独立时间;《史记》超越了《左传》和《国语》平面的时间观,呈现出立体的时间网络,是史书演进的进步。三本书的作者都尽力弥补因编纂导致的各种缺陷,使得“重耳出亡”不再只是纯粹的历史事件,而有了更深层次的内涵。

[1] 童庆炳.中国叙事文学的起点与开篇——<左传>叙事艺术论略[J].北京师范大学学报,2006(5):43-48.

[2] 杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,2009.

[3] 徐元诰.国语集解[M].北京:中华书局,2002.

[4] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解.史记:点校本二十四史修订本[M].北京:中华书局出版社,2013.

[5] 郭丹.先秦两汉史传文学史论[M].上海:上海古籍出版社,2014.

The Narrative Studies on “Chong Er’s Path of Exile”

YIN Yun

(Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong,518000,China)

In the three books of Zuo Zhuan, Guo Yu and Shi Ji, the contents of “Chong Er’s Path of Exile” are similar, but there are still some differences in the specific plots and evolution. According to narrative studies, the discrepancies of contents are from historians’ special arrangements of materials and editing patterns. The discrepancies of evolution are from historians’ understanding of different time order.

“Chong Er’s Path of Exile”; narrative studies; differences in plots; discrepancies of evolution

K231

A

1672-0318(2017)04-0028-07

10.13899/j.cnki.szptxb.2017.04.006

2016-10-10

殷韵(1993-),女,江苏人,硕士,主要研究方向:古代文学。