《白虎通》与清代经典诠释的礼制化

陈居渊

(安徽大学 徽学研究中心,合肥 230039)

中国哲学研究

《白虎通》与清代经典诠释的礼制化

陈居渊

(安徽大学 徽学研究中心,合肥 230039)

《白虎通》在清代被重新唤起与研究,不始于乾嘉学者,而是因为康、雍间学者基于对明清以来科举时艺的不满,所以开始重新研究这部著作,并且随着汉学运动的兴起,才蔚为大观。文章通过清人著名的八部经学著作的抽样调查与分析,论述了清代经典诠释中“礼制化”的基本特征。其特征体现了清代经典诠释回归汉代的经学语境以及对以往经典诠释资源的重新认识与有效的利用,在某种程度上展示出在经典诠释过程中不同经学信仰的重合,消解了长期以来清代有学术无思想的负面形象,不仅使经典本身获得新的意义,而且还使诠释者的视域与思想也获得了新的提升。考察清代经典诠释中“礼制化”的这一重要环节,不仅是我们今天总结古代社会儒学礼制化的得失的需要,同时也是探讨中华礼制文明的起源与形成的题中应有之义。

《白虎通》 清代 经典诠释 礼制化

《白虎通》,又名《白虎通义》、《白虎通德论》*《白虎通》自成书以来,有关其书名便有《白虎议奏》、《白虎通德论》的争论。较为代表性的意见是《后汉书·章帝纪》作《白虎奏议》,唐人李贤认为即“今《白虎通》”。然而《后汉书》的《班固传》与《儒林列传》又分别作《白虎通德论》、《白虎通义》。考《隋书·经籍志》、《新唐书·艺文志》皆作《白虎通》,宋代官方编定的《崇文总目》和陈振孙的私家《直斋书录解题》又皆作《白虎通德论》。对此,清人庄述祖则据史料认为《白虎通义》是在《白虎奏议》基础上的改写本,《四库全书》馆臣认为《白虎通》原名是《白虎通德论》,后由班固改为《白虎通义》,其“义”字为唐人所删。周广业认为《白虎通德论》是由《白虎通》与《功德论》两书的合名,孙诒让则认为《白虎议奏》与《白虎通义》是两本不同的书。刘师培认为《白虎通义》为初名,《白虎通德论》为六朝人的称谓,《白虎通》是援引者的简称。考之今天所传清人的经注或文集中每每称《白虎通》,本文亦据此称《白虎通》。至于《白虎通德论》的“通德”,有学者认为其义不妥当。其实这是取义于《易·文言》“大人者与天地合其德”,这两字在汉代习用,如郑玄所据,称作“通德”,即其例证。,作为东汉时期白虎观经学会议的资料汇编,自公元79年成书以后,历代儒家学者,特别是经学从业者都将其视为“永为后世则”的最具经学权威性质的文献。然而随着中国历史上各个时期经典诠释形态的差异与变化,《白虎通》逐渐失去了神圣的光环,尽管它在古代“礼制”的经学讨论中仍然扮演着重要的角色,但是它的实际影响力已趋淡化,其权威性受到学者的质疑与批评*如北宋学者吕公南就认为“《白虎通》哗惑聋瞽书也。非特作之者有是,学其说者亦足以致之,学者不可不思也。……自西汉时学者说经已积怪蠹,至是而甚焉。又总括之说,儒之弊盖至于此,学者不可不思也。”(《灌园集》卷17《读白虎通》,文渊阁《四库全书》本,上海:上海古籍出版社,1989年,第1123册,第162页)明代学者王世贞也认为《白虎通》“往往杂取经传不为背理道,而独于五行之生克次第,悉取人事以配之,大抵出于不韦、仲舒之绪论,而其他立赏罚、议褒贬,则《公》、《谷》之义居多。至纪封禅而谀心尽露矣。”(《读书后》卷5《读白虎通》,文渊阁《四库全书》本,上海:上海古籍出版社,1989年,第1285册,第67页),有所谓“韬晦于世,何止数百岁”*张楷:《白虎通德论序》,程荣纂辑:《汉魏丛书》经部,长春:吉林大学出版社,1992年,第8册,第2页。的感慨。时至清代,随着明清以来学者对科举时艺的不满与经典诠释回归汉学风潮的兴起,《白虎通》也因其经学价值被重新唤起,学者凭借该书中所涵泳的“礼制典章”诠释经典,蔚为大观。倘若我们将此作为一个视角,观照清代二百年间的经典诠释,那么这无疑是清代经典诠释中的一个长期被忽略而又无法绕开的重要环节。对这一环节作一番研究,将有助于深化对清代经典诠释的认识与评估。

一、 清代《白虎通》何时被重新唤起?

《白虎通》在清代何时被唤起?至迟从晚清开始,学者都持有这样的一种观点,即由清代乾嘉时期常州学者庄述祖作《白虎通义考》,辨析《白虎通》书名的来胧去脉与异同,率先重新整理《白虎通》为其开端。此举便诱发了当时持有汉学理念并担任南京钟山书院山长的卢文弨的重视*卢文弨在《校刻白虎通序》中说:“乾隆丁酉之秋,故人子阳湖庄葆琛见余于钟山讲舍,携有所校《白虎通》本。此书讹谬相沿久矣,葆琛始为之条理而是正之,厥功甚伟,因亟就案头所有之本传录其上。舟车南北,时用自随,并思与海内学者共之。在杭州楷写一本,留于友人。所在太原,又写一本,所校时有增益,后又写一本寄曲阜桂未谷。今家居,长夏无事,决意为此书发雕,复与二三友人严加考核,信合古人所云校书如雠之旨。凡所改正,咸有据依,于是元明以来讹谬之相沿者,几十去八九焉。”(《抱经堂文集》卷3《校刻白虎通序》,北京:中华书局,2006年,第36页)当时参与校刊《白虎通》之一的周广业后来追忆当时情况时说:“广自亥冬趋聆榘诲,承示《白虎通》、《西京杂记》二书,读竟后正欲寄呈,适台旌北上,未及面请训定,癸卯秋,锦旋自晋,又因广随解匆匆,有疏抠谒。屈指七年来悃忱叠积,魂梦依依,徒以书剑飘零,绝无寸进,堪质诸有道,故未敢驰芜稟。惟时从令二兄询念福祺,欣慰念私而已。比者恭闻大人著作宏富,先出手校善本寿梓,嘉惠艺林,真属不朽盛事。昨在翁覃溪先生处得尊刻《白虎通》,雒诵再四,仰见大人博览精思,字字允惬,虽孟坚复起不能易,又岂唐宋诸儒所得而闻者。敬服敬服。”(《蓬卢文钞》卷4《上卢抱经先生》,民国二十九年[1940]燕京大学图书馆铅印本,第7页a)又据刘师培《白虎通义阙文补订序》云:“近儒所辑逸文,以武进庄氏为备,卢校、陈《疏》均据之。”由此知庄氏研究《白虎通》实在卢氏之先(参见陈立《白虎通疏证》下册,附录四,北京:中华书局,2011年,第734页)。,于是与江阴学者赵曦明、钱塘学者梁同书、梁履绳、仁和学者孙志祖、海宁学者周广业、吴骞及汪绳祖等学人组成的江南汉学团队,利用明代流传下来的新安吴琯本、程荣本,武林何允中本、钱塘胡文焕本等各种《白虎通》文本,讨论校勘出版《白虎通》事宜,提出需要重新审视《白虎通》的经学价值。其成果就是刊于乾隆四十九年(1784),被收入今《抱经堂丛书》中的《白虎通》四卷、《校正补遗》一卷、《考》一卷、《阙文》一卷,其中的校勘和补遗是由上述学者共同完成,而《考》和《阙文》便是庄述祖所作。自那以后,对《白虎通》的研究在学术界蔚然成风,并且一直延续到晚清及近代。如陈立的《白虎通疏证》“条举旧闻,绝无向壁虚造之说”。*桂文灿:《经学博采录》卷6,桂林:广西师范大学出版社,2011年,第135页。广东学者林昌彜以班固《白虎通》“择采诸家皆没其姓氏,致失汉代经承之旨”的缺失而作《三礼通释》。*桂文灿:《经学博采录》卷7,桂林:广西师范大学出版社,2011年,第153~154页。他的学友兼同乡王廷俊,则依《白虎通》前说称氏为褒,称人为贬,以《春秋》之义定三王,理有未合。*王廷俊说:“五帝以前皆称氏,黄帝有熊氏、尧伊耆氏、舜有虞氏,而夏亦称氏者,以系出于颛顼也。王亦称氏,即《白虎通》所云‘重其世,故氏系之’是也。若殷为契之后,周为弃之后,称以为人,则从其世代之近而言者也,何尝有贬之之词?”(桂文灿:《经学博采录》卷7,第156~157页)陈澧亦仿朱熹《近思录》重辑《白虎通》,绍兴学者孙星华便对卢书再作校订。*据宋联奎说:“(《白虎通》)虽经卢氏校定,庄氏补遗,略可成书,未为全璧,逮句容撰《疏证》一编,囊括群言,考订精审,此书乃有善本行世。绍兴孙氏星华校书闽局,搜致诸本,参稽互证,辨补加详,并撰《校勘记》四卷,遂觉益可颂读,兹印用福本者亦以孙校,又较句容为审也。”(《白虎通义序》,《关中丛书》第二集,民国二十三年至二十五年[1934~36]陕西道志馆排印本)孙诒让的《白虎通义考》、刘师培的《白虎通义补订》、《白虎通义讲补》、《白虎通义源流考》等等,这些研究《白虎通》的著作,在当时学术界产生了较大的影响。

不过,揆之史实,《白虎通》在清代被重新唤起,并不始于清代乾嘉时期的庄述祖、卢文弨等乾嘉时期最早关注《白虎通》的学者。在他们之前,便有江苏宜兴学者任启运作《白虎通德论订讹》一书,首先指出了重新校订《白虎通》的经学意义,可惜该书至今未见传本。《四库全书总目提要》说“国朝任启运(1674~1744)尝举正其阙,作《白虎通擿讹》,见所自为《制艺序》中,今其书不传,所纠之当否,不可考矣”。*永瑢、纪昀:《四库全书总目》卷118,子部28,杂家类2,海口:海南出版社,1999年,第615页。然而我们根据至今仍然保存在任氏《清芬楼遗稿》中的那篇《白虎通德论订讹序》来看,他之所以倡导研究《白虎通》,其动机也是非常明确:

世称《白虎通》,尚矣。顾其书不全。元大德间,吾乡锡山学者始得之于许鲁斋弟子刘平父,遂梓焉。今世板本虽殊,然其脱误一也。史言汉宣帝博征群儒于石渠阁论定五经,后学者滋益多各以私说,破大道。章帝中,校书郎杨终请帝于白虎观,选名儒共论异同,当时奏上谓之《奏议》,帝亲临决谓之《通德论》。白虎,观名,地在北宫,论名《通德》,言此说于义理通也。而世乃以比于应劭之《风俗》,曰汉有“二通”,谬哉!时与选者丁鸿、楼望、成封、桓郁、班固、贾逵、胶东平王羡七人,班固名在五,而今书独以固专之,何也?固《汉书》论律吕,以吕为侣,此以吕为拒,意义迥殊,不皆出固明甚,岂帝临决固辄隶之,犹淳于恭未与白虎之选,而名淳于恭白虎奏议,亦以纂录故欤。顾《通德论》传而奏议亡,则吾不知当日异同,其得失果何如也。今世板本或缺、或衍、或讹以形、或讹以声、或合两字为一、或分一字为两、或初讹一二字、而展转附会、讹以增讹、甚者至不可读。余博览他书,谬加考证,其确者曰某当作某,疑焉曰某疑作某,他书同异附入,名之曰《白虎通德论订讹》,事虽微末,要亦考古君子之一助也。*任启运:《清芬楼遗稿》卷2《白虎通德论订讹序》,清嘉庆二十二年(1817)刊本,第20页a-b。

任启运倡导研究《白虎通》的动机,归纳起来主要有三点:一是汉代以后《白虎通》传本已经失真,需要重新校订;二是《白虎通德论》与《白虎奏议》不是同一本书,两者性质不同;三是恢复《白虎通》在经学中的正统地位。很显然,这三点也正是庄述祖、卢文弨、孙诒让等乾嘉或晚清学者讨论《白虎通》的主要话题。*如庄述祖说:“《白虎奏议》旧不著录于《薄录》,今《通义》虽不备,犹行于世,此儒林之渊源,策府之秘奥也。流传久失真,雠校家不知厥疑之义,杂槛他书相糅舛,卷帙混淆,妄加名目,类别失伦,脱简间编,文字讹者无虑千百数,读者难之,惜一代大业,重六艺旧闻,考迹传记,博采事类。略拣补拾,裒异同,演正义,区真伪,按存佚以缀阙文,以备经部之一。”(《珍执宦文钞》卷5《白虎通义目录自序》,清道光初刊本,第14页a)任启运是江苏宜兴人,主要学术活动是在康熙、雍正年间,卒于乾隆九年。庄述祖的《白虎通义考》、卢文弨等人重新校刻的《白虎通》则完成于乾隆四十九年,也正因此,从时序上来说,《白虎通》在清代被重新唤起,当在康熙、雍正年间而不是乾嘉时期。

《白虎通》在清代被重新唤起,学术界有两种比较流行的观点:一是认为《白虎通》的刊行是18世纪恢复汉学在学术界主导地位的理想途径,二是被指认为是清代今文经学特别是公羊学之滥觞。如美国汉学家艾尔曼教授就直截了当地说:“庄述祖运用自己对《白虎通义》的研究成果充实庄存与开创的公羊学研究。庄述祖的研究表面上是继续惠栋及其他汉学家的汉学研究,实际上是重写东汉今文学史。”*艾尔曼:《经学、政治和宗族——中华帝国晚期常州今文学派研究》,南京:江苏人民出版社,1998年,第132页。如上所述,康熙、雍正年间,汉学尚未炽盛,学术主流乃是程朱理学,惠栋编撰《周易述》倡言汉学,那是在他50岁后,即公元1747年后*钱大昕说:“(惠栋)年五十后,专心经术,尤邃于《易》。……精研三十年,引伸触类,始得贯通其旨,乃撰次《周易述》一编,专宗虞仲翔,参以荀、郑诸家之义,约其旨为注,演其说为疏,汉学之绝者千有五百年,至是而灿然复章矣。”(《潜研堂文集》卷39《惠栋传》,上海:上海古籍出版社,1989年,第699页),所以很难说校刊《白虎通》与汉学的兴起之间存有必然的联系。至于清代今文经学的兴起,固然与常州学者对传统经典的理解有别于当时崇尚东汉古文经学有关,如他们都一致认为真正的汉学应该追溯到西汉时代的今文经学。然而就庄述祖本人的学术旨趣而言,他撰写《白虎通义考》的动机是希望学者了解早已失传的两汉经学,即所谓“《石渠论》既亡逸,而《白虎议奏》当时已频珍秘,晋以来学者罕能言之,使后之人概无以见两代正经义、厉学官之故事。由略以求其详,于是乎在。作《白虎通义考》”。*庄述祖:《珍执宦文钞》卷5《白虎通义目录自序》,清道光初刻本,第14页a。可见,在庄述祖的视域中,《白虎通》并不具有“集今学之大成”在经学研究中的显著地位。同时,他还明确表示《白虎通》的经学价值不高。他说“故是书之论郊祀、社稷、灵台、明堂、封禅,悉隐括纬候、兼综图书,附世主之好,以绲道真,违失六艺之本,视石渠为驳矣”*任启运:《清芬楼遗稿》卷2《白虎通德论订讹序》,清嘉庆二十二年(1817)刊本,第21页a。,这显然指《白虎通》以六经附会谶记,学问不醇,不是正宗的今文经学典籍。庄述祖对《白虎通》的考证,事实上走的仍然是乾嘉考据学的路数,不仅不具有充实常州学者的公羊学研究的企图,而且也没有明确表示他有重写东汉今文学史的意向,艾氏之说不确。

《白虎通》在清代被重新唤起,是有其特定的历史社会原因的。首先,是基于当时学者对明清以来科举时艺的不满。任启运在《白虎通德论订讹序》中说:

制科之设,明初五经俱主注疏,《诗》参朱,《易》参程朱,《书》兼蔡,《礼》参三礼注疏及陈,《春秋》参《左》、《公》、《谷》,程、胡、张氏犹欲学者辨同异而折衷以验其所得,顾上以求实,下以名应,人止一经,经止一说,后并经传尽弃之,止记烂熟讲章一二语,以图弋获幸而得之,则从容天禄石渠之府以为荣遇,国家大难大疑,则目瞠骨战,舌挢不能出一语是非。朝廷不重经术,习经者自卑之,自弃之也。余所为即此一书(《白虎通》),追念古昔而慨焉,长太息者也。

我们知道,明清之际的科举考试,场屋经试规定的是官方颁定的《五经四书大全》,该书的内容也基本上是宋、元兼顾,即《周易》主程颐《传》、朱子《本义》,《尚书》主蔡沈《传》及古注疏,《诗经》主朱熹《集传》,兼用古注疏。《春秋》分别用《左氏》、《公羊》、《谷梁》三传及胡安国、张洽《传》,《礼记》参用古注疏,并不限定于某一家。然而自明初永乐十三年颁布了由胡广、杨荣等编撰的《五经四书大全》(即《周易大全》、《书传大全》、《诗传大全》、《礼记大全》、《春秋大全》和《四书大全》)作为官方钦定的经书文本后,宋人经注中所保留的古注已不为学人重视。如《周易大全》便是选择宋、元人董楷、董真卿、胡炳文的《周易传义》附录、《周易会通》与《周易本义通释》三书的部分内容组合而成。《书传大全》抄袭元人陈栎、陈师凯的《书蔡传旁通》和《尚书集传纂疏》。《诗传大全》抄袭元人刘瑾的《诗传通释》,《春秋大全》抄袭元人汪克宽的《胡传纂疏》,仅改其中“愚按”为“汪氏按”,《礼记大全》主要录自陈澔的《礼记集说》。这种尊传为经,试图学问兼顾功名的经书,使经学研究走上歧路。顾炎武曾指出:“纂辑《大全》,并本义于程传,去《春秋》之张传及四经之古注疏,前人小注之文稍异于大注者不录,欲道术之归于一,使博士弟子无不以《大全》为业,而通经之路愈狭矣。”*顾炎武:《亭林文集》卷3《与友人论易书》,《顾亭林诗文集》,北京:中华书局,1983年,第41页。尤其是到了明代后期,经典诠释的“心学化”倾向日益突出,个人对经书的主观理解取代了以客观文献为基础的传统注疏之学,宋、元以来的经注已完全被学人所抛弃。因此,学者对于《大全》各经所辑宋、元诸家经注的真实性也深表怀疑。陆元辅说:“当日诸经《大全》,皆攘窃成书,以罔其上。此亦必元人之成书,非诸臣所排纂。”*永瑢、纪昀:《四库全书总目》卷21,经部21,礼类3,《礼记大全》引,海口:海南出版社,1999年,第118页。皮锡瑞认为“明人又株守元人之书,于宋儒亦少研究”,由此推论出“宋、元、明三朝经学,元不及宋,明又不及元”*皮锡瑞:《经学历史》第9“经学积衰时代”,北京:中华书局,1981年,第283页。的结论,这无疑是一种较为客观的历史评估。可以说,《白虎通》在清代被重新唤起,有意识地突破了当时宋明理学笼罩学术界的格局,破除朱子对经典解释的权威,衔接由汉唐以来一度中断了的经典诠释传统的纽带,重新回归汉唐的注疏传统。

其次,《白虎通》作为传统经学的法典,不仅在汉代为学者尊崇而成为显学,而且保存当时经学诠释最为原始的样貌。如《四库全书》馆臣就认为《白虎通》“方汉时崇尚经学,咸兢兢守其师承,古义旧闻多存乎是,洵治经者所宜从事也。”*永瑢、纪昀:《四库全书总目》卷118,子部28,杂家类2,海口:海南出版社,1999年,第615页。庄述祖认为“今《通义》虽不备,犹行于世,此儒林之渊源,策府之秘奥也。”*庄述祖:《珍执宦文钞》卷5《白虎通义目录自序》,清道光初刻本,第14页a。陈立则认为“汉儒说经师法,谓莫备于《白虎通》”。*赵尔巽等:《清史稿》卷482《陈立传》,北京:中华书局,1996年,第43册,第13294页。皮锡瑞甚至认为陈立所编撰的《白虎通疏证》是“治今学者当奉为瑰宝矣”。*皮锡瑞:《经学历史》“经学极盛时代”,北京:中华书局,1981年,第117页。因此,清代《白虎通》被重新唤起,不仅是当时学者诠释经典的需要,也是汉学研究的重要课题。

再次,正是基于上述的学术取向,重新整理校勘先秦古籍,成为当时学术界的一种时髦。特别是乾嘉时期,涌现出诸如卢文弨、顾广圻、黄丕烈等主要从事古籍校勘的专家。梁启超说:“许多古书,展转传抄传刻,讹舛不少,还有累代妄人,凭意窜改,越发一塌糊涂。所以要想得正确的注释,非先行(或连带着)做一番校勘工作不可。清儒对于子书(及其他古书)之研究,就顺着这种程序次第发展出来。”*梁启超:《中国近三百年学术史》14《清代学者整理旧学之总成绩二》,《梁启超论清学史二种》,上海:复旦大学出版社,1985年,第352页。事实上,不仅是子书,而且在中国经学史上,有许多纷争也都源于经书文本的差异,而这种校勘经书的工作无疑为进一步诠释经典提供了可靠的文本依据。从上述任启运、卢文弨、庄述祖等序中对校勘《白虎通》的再三致意,可知《白虎通》在清代之所以被重新唤起,也同样是顺着这种程序次第发展出来。

二、 清人经典诠释援引《白虎通》分析

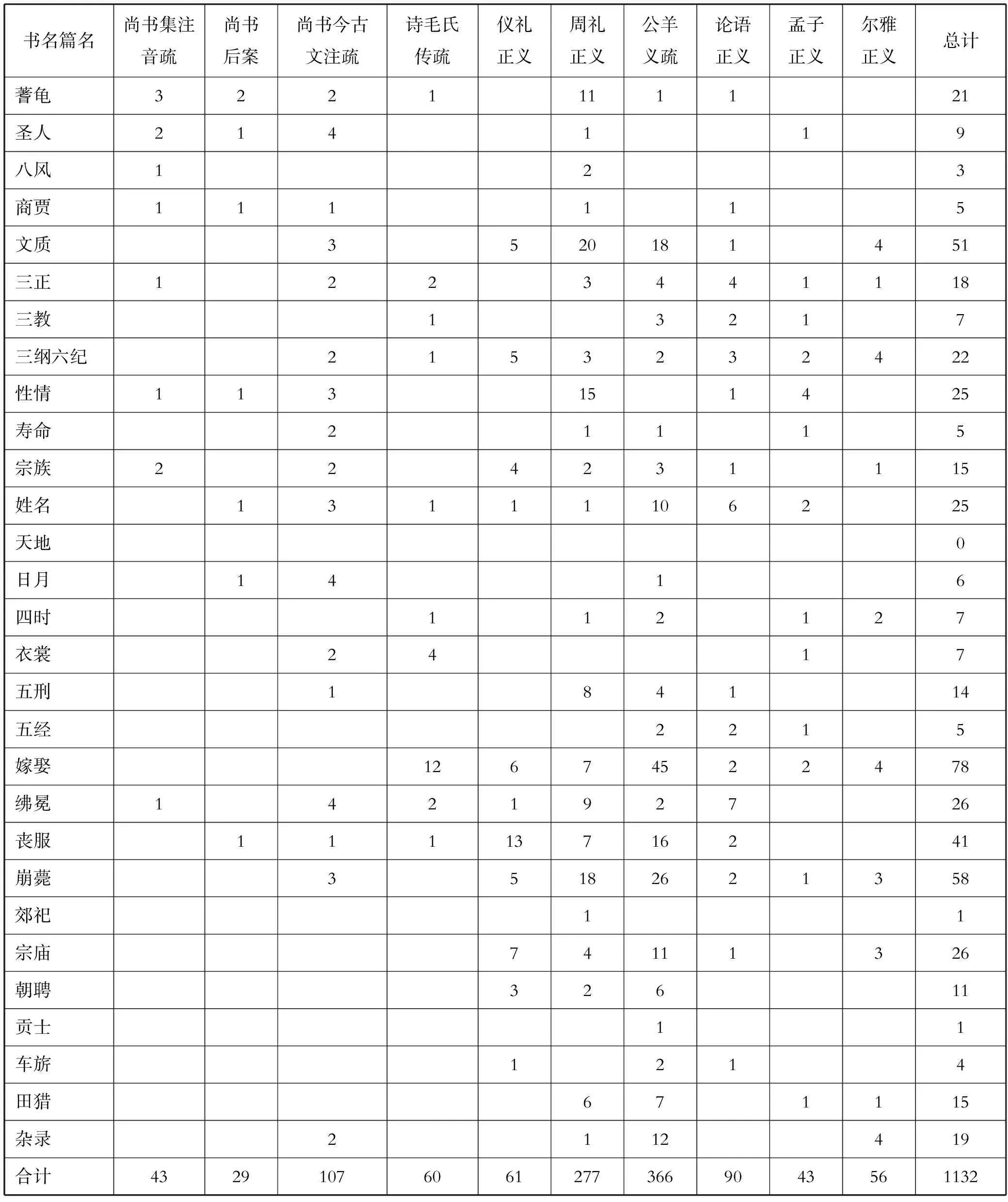

清代《白虎通》被重新唤起,对儒家经典的诠释产生了重大影响。以往学术界持有这样一种看法,认为清代崇尚古文经学的汉学家专讲声音训诂之学,少有理论发挥,并不重视以今文经学为主体的《白虎通》。事实上,这个观察并不全面。虽然清代汉学家专门讨论《白虎通》的言论不多,但是并不意味着他们不汲取《白虎通》所提供的思想资源和观念用以诠释经典。我们不但可以很容易从他们的经学著作中发现有大量援引《白虎通》的文字,而且同样能够看到许多证明他们借助《白虎通》来追寻经典原始意义的努力。如广为经学从业者推崇的朱彝尊的《经义考》,其援引《白虎通》就达37处,又如任启运的《礼记章句》援引《白虎通》31处。乾嘉至晚清,汉学家的主要经学著作中所援引《白虎通》的频率同样非常高。如惠栋的《周易述》25处、《九经古义》22处,阮元的《诗书古训》100处,胡承珙的《毛诗后笺》50处,朱彬的《礼记训纂》35处,黄以周的《礼书通故》183处,陈澧的《汉儒通义》47处,等等。如果我们对清人所自诩其“远迈前朝”的(除刘文淇《左传旧注疏证》未成书之外)八种十部十三经新疏作一番细化分梳便可得到证明。为简明起见,现依陈立《白虎通疏证》所列《白虎通》的分类条目,结合相关内容列表如下:

书名篇名尚书集注音疏尚书后案尚书今古文注疏诗毛氏传疏仪礼正义周礼正义公羊义疏论语正义孟子正义尔雅正义总计爵54833112975277号627251575251谥3161020五祀11114社稷11111373330礼乐22982717911287封公侯1541122422152京师3554320五行101411111233349三军1236113诛伐1328154336谏诤122118327乡射1131217致仕112辟雍121105524灾变369耕桑314封禅2121311213巡狩112263226考黜252138232王者不臣1332110121

(续表)

在上述诸经注疏中,援引《白虎通》共计1132条,其中除“天地”一类条目外,其余均分列于《白虎通》的49种类目中。其比例分别为:《尚书集注音疏》计43条,占3.8%;《尚书后案》计29条,占2.6%;《尚书今古文注疏》计107条,占9.5%;《诗毛氏传疏》计60条,占5.3%;《仪礼正义》计61条,占5.3%;《周礼正义》计277条,占24%;《公羊义疏》计366条,占32%;《论语正义》计90条,占8%;《孟子正义》计43条,占3.8%;《尔雅正义》计56条,占4.9%。其中《尚书今古文疏证》、《周礼正义》、《公羊义疏》合计750条,占总引数的的66%之多。然而细观这些条目,不仅内容涉及古代宇宙理论、国家制度、宗教文化、社会生活、伦理道德等各个层面,而且相对集中的则是体现古代礼制的近1000余条,占总引数的88.3%左右。几乎囊括了古代贵族封号、祭祀、宴享、朝聘、婚冠、丧葬等古代礼制,而今本《白虎通》所汇集的50条名词解释中,内容最为详尽的也正是《爵》、《号》、《溢》、《封公侯》、《礼乐》、《嫁娶》、《丧服》、《崩薨》诸篇,其中不但有论证古代郊庙之礼,也有论证乡射、聘问、昏、丧、冠诸礼,这与上述表中所列出的基本相符。其中所援引的《五行》、《日月》、《四时》诸篇内容不多,表面上看似乎与礼制典章无关,然而《礼记·礼运》篇说“夫礼必本于大一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神”,这表明它们同样是礼制中的重要组成部分。在东汉社会,《白虎通》既是经国施政的大经大法,同时也是在古代礼制框架下“专名礼臣,撰定国宪”的礼典,所以明人王世贞虽然对《白虎通》颇有微辞,但是也肯定“其言礼乐名物制度甚详”。*王世贞:《读书后》卷5《读白虎通》,文渊阁《四库全书》本,上海:上海古籍出版社,1989年,第1285册,第67页。其实,这也是清代学者的共识。如蒋彤说“汉人长于议礼,而《白虎通》其总会也”*蒋彤:《丹棱文钞》卷4《上养一子论白虎通书》,清《常州先哲遗书后编》刊本,第29页b。,陈立也说“《白虎通德论》一书实能集礼制之大成”*支伟成:《清代朴学大师列传·常州今文经学家列传·陈立》,长沙:岳麓书社,1998年,第135页。,张之洞《书目答问》则将《白虎通》定性为“此书皆言礼制”而列入经部*张之洞:《书目答问》卷1“经部”,陈居渊编《书目答问二种》,北京:三联书店,1998年,第32页。,刘师培也认为《白虎通》“以礼名为纲,不以经义为区”*刘师培:《白虎通义源流考》,陈立《白虎通疏证》附录七,北京:中华书局,2011年,第784页。,李源澄说“《白虎通义》、《五经异义》为汉师礼说渊薮”*李源澄:《白虎通义五经异义辨证》,《学术世界》第1卷,第7期,上海:世界书局,1935年。,杨向奎先生说“《白虎通义》又是一部讲礼的书,它具备繁文缛礼”。*杨向奎:《白虎通义的思想体系》,《绎史斋学术文集》,上海:上海人民出版社,1983年,第160页。这一事实充分说明上述清人的各种经学著作中,呈现出的正是清代经典诠释的一种礼制化趋向。

清代经典诠释的礼制化趋向,是由当时的学术取向所决定的。清代立国之初,为了有效地弥合满汉文化之间的差异与冲突、稳定民心,一方面确立了崇尚程朱理学的基本国策,极力扶持宋明理学,大量印行宣传程朱理学的官书,如《性理大全》、《朱子全书》、《周易折中》、《性理精义》等。另一方面,提倡经学,重新修礼作乐,礼制建设也被提上议事日程,一些朝政大臣纷纷倡为礼说。如朱鼎藩曾指出:“儒道宗旨,就世间纲纪优化组合伦物上着脚,故由礼入最为切要”,“礼仪为朝廷之纲,而冠履侍从,揖让进退,其纪也。”*《清世祖实录》卷10“顺治元年十月丙寅”条。这种对礼制建设的呼吁,虽然在清初尚未成为学界的主流,但是到了十八世纪中叶却成为一种思潮。乾隆皇帝就明确表示:“五经乃政教之源,而《礼经》更切于人伦日用。”*《清高宗实录》卷21“乾隆元年丙辰六月乙卯”条。又说:“夫礼之所为,本于天,截于地,达之人伦日用,行于君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友之间,斯须不可去者。……故言礼者,惟求其修道设教之由,以得夫礼之意而已。顾其教之不泯,道之所由传,未尝不赖于经。”*鄂尔泰等:《清高宗御纂七经·御制三礼义疏序》。正是在这种重视礼制思想的指导下,礼学也重新回到学人的视野中来,张尔歧的《仪礼郑注句读》、徐健庵的《读礼通考》、万斯大的《仪礼商》等便是这一时期的代表性著作。乾隆元年(公元1736年)开设“三礼馆”,命儒臣修纂《三礼义疏》,任命鄂尔泰、张廷玉、朱轼、甘汝来充任总裁,杨名时、徐元梦、方苞、王兰生充任副总裁。后汪由敦、尹继善、陈大受、彭维新、李清植、李续、任启运补副总裁。一时专精礼学的学者如诸锦、惠士奇、杭世骏、蔡德晋、吴廷华、姜兆锡等都应召参与编修。乾隆二十一年(公元1756年)六月又修毕《大清通礼》五十卷。乾隆皇帝在其所下的谕旨中称:“朕闻三代圣王,缘人情而制礼,依人性而作仪,所以总一海内,整齐万民,而防其淫侈,救其凋敝也。”与此同时,自南宋以来一直被视为礼学典范的《朱子家礼》受到质疑。这种由独尊程朱理学到崇尚礼学的变化,表明了官方开始从原来以理学治国的理念,转向提倡以礼来维系社会人心。这一理念变化的直接社会效应,便是引发了学界对儒家经典中的礼制典章更大关注。*如这一时期江永的《仪礼释例》、惠栋的《明堂大道录》、沈彤的《仪礼小疏》、戴震的《考工图记》、胡匡衷的《仪礼释官》、王鸣盛的《周礼军赋说》、洪颐煊的《礼经宫室答问》、任大椿的《深衣释例》等对某项礼制的专门考索。如沈彤对《仪礼》的研究,只取《仪礼》中的《士寇礼》、《士婚礼》、《公食大夫礼》、《丧服》、《士丧礼》五篇。十八世纪末至十九世纪初,礼制典章成为汉学家诠释经典的热点。如程瑶田的《通艺录》,焦循的《群经宫室图》、《礼记补疏》,凌廷堪的《礼经释例》,阮元的《考工记车制图考》,徐养原的《周宫故书考》等等。因此摒弃纯粹的章句式研究,而是由名物、象数而上探礼制典章之源。清代经典诠释的礼制化,无疑与这种学术取向相契合。

三、 清人经典诠释的礼制化

清代经典诠释的礼制化,并不是简单地复述或者套用《白虎通》对礼制典章所提供的论证,而是通过《白虎通》所确定的天子百官爵号、祭祀天地神祗、礼乐习俗等礼制典章以及阴阳、五行、性情等种种理论关系,进而从礼制典章层面追寻经典原始意义和讨论当时儒学与哲学最为关心的议题。根据上表所列清人诠释《尚书》、《诗经》、《仪礼》、《周礼》、《春秋公羊传》、《论语》、《孟子》、《尔雅》等儒家经典来看,所呈现出的共同特性是多层面的,不仅有围绕着《白虎通》的尊德观念,而且也阐明了其礼仪间的关系,更重申了其社会伦理原则。现在我们就来看看清人是如何援引《白虎通》诠释儒家经典的。

1. 援引《白虎通》的《爵》、《号》、《谥》等礼制典章诠释《尚书》、《春秋公羊传》、《论语》、《孟子》等经典的道德蕴意就达184条之多。如,《尚书·周书·泰誓》:

惟四月,太子发上祭于毕。

“太子”或称“世子”,是古代嗣君的称谓,专指周时天子及诸侯王的嫡长子。自秦始皇开始,太子不再代称诸侯、外姓王及藩属王的储君。《礼记·文王世子》:“文王之为世子也。”孙星衍《尚书今古文注疏》解释为“天子之子称太子”*孙星衍:《尚书今古文注疏》卷10《周书·太誓》,清嘉庆二十年(1815)孙氏冶城山馆刻平津馆丛书本,第3页a。,王鸣盛《尚书后案》说“此经下文太子发升舟,以证《白虎通》说,意与郑合”。*王鸣盛:《尚书后案》卷10《周书·太誓》,清乾隆四十五年(1789)礼堂刊本,第1页a。陈立的《公羊义疏》则解释为“王者太子亦称士”。*陈立:《公羊义疏》卷1,南菁书院刻《皇清经解续编》本,第23页a。这显然都是从《白虎通·爵》篇援引《仪礼·士冠礼》“天子之元子,士也”对其“太子称士”制度的解说。《论语·宪问》:

管仲相桓公,霸诸侯。

《孟子·告子》:

五霸者,桓公为盛。

所谓“五霸”,历史上有多种说法。《孟子》、《风俗通义》皆以齐桓、晋文、秦穆、宋襄、楚庄公为五霸。《荀子》则以齐桓、晋文、楚庄、吴阖闾、越勾践为五霸。焦循《孟子正义》则援引《白虎通·号》篇所列昆吾氏、大彭氏、豕韋氏、齐桓公、晋文公为五霸。同时,刘宝楠的《论语正义》与焦循的《孟子正义》都以《白虎通·号》篇“霸者,伯也。行方伯之职,会诸侯,朝天子,不失人臣之义,故圣人与之,非明王之法不张”立论,从而认为“霸”有“迫胁诸侯,把持其政”的含义。*焦循:《孟子正义》卷25《告子下》,清道光间焦氏雕菰楼刻焦氏丛书本,第1页a。刘宝楠:《论语正义》卷17《宪问》,清同治间刊本,第19页a。再如对古代“三王”之号的内涵,焦循《孟子正义》与陈立《公羊义疏》都认为历史上之所以有夏、殷、周三王的称号,那是“以为王者受命必立天下之美号”和“表著已之功业”,显然是接纳了《白虎通·号》篇有关尊德的论证。此外,就经典中有关对古代帝王或官员死后所给以道德评价的“谥”和相关联的“崩薨”的尊卑之礼以及“宗庙”的祭祀典制,孙星衍的《尚书今古文疏证》、孙诒让的《周礼正义》与陈立的《公羊义疏》援引《白虎通》达81处之多。

今本《白虎通》首列《爵》、《号》、《谥》三篇,集中诠释了经典中有关皇、帝、王、霸、天子等称号所蕴含的道德意义。如《白虎通》说“天子者,爵称也”、“帝王者何?号也。号者,功之表也。所表功明德,号令臣下者也”。又云“谥者,所以别尊卑,彰有德也”,“所以进劝成德,使上务节也”。证之《春秋谷梁传》文公十八年:“谥,所成德也。”可见《白虎通》对古代礼制中的道德意义非常关注,故将此三篇列于首要的位置。而清人之所以用于诠释经典,其原因也在于此,所以焦循说:“《白虎通》历述帝王之号,自伏羲定人道,祝融属续三皇之道,颛顼专正天人之道,舜能推信尧道。夏者,大也。明当守持大道。殷者,中也。明当为中和之道也。周者,至也,密也。道德周密,无所不至也。”*焦循:《孟子正义》卷16《离娄下》,清道光间焦氏雕菰楼刻焦氏丛书本,第29页a。刘宝楠说:“《白虎通·号》篇或称君子者,道德之称也。”*刘宝楠:《论语正义》卷1《学而》,清同治间刊本,第3页b。爵、号、谥本质上是古代封爵制禄的礼制典章,《白虎通》赋予它象征道德意义,而清代学者又将其作为诠释《尚书》、《论语》、《孟子》的通则而加以阐发,从而也使经典获得礼制的意义。

2. 援引《白虎通》的《礼乐》、《巡狩》、《嫁娶》、《丧服》礼制典章论证经典的礼仪与礼仪的蕴意达363处之多,其中援引《嫁娶》篇达78处,仅次于《礼乐》篇的87处。如,《尚书·周书·洛诰》:

周公曰:王肇称殷礼,祀新邑。

根据《汉书·礼乐志》与郑玄的的解释,周朝在伐纣以前,尚未正式建国之初,一切礼乐典制仍然依照商朝之礼教化百姓而不作变动,即所谓的“立王者未作之前,因先王之乐以教化,百姓说乐其俗,然后改作以章功德”。《礼记·乐记》则解释为“五帝殊时,不相沿乐,三王异世,不相袭礼。”王鸣盛《尚书后案》、江声《尚书集注音疏》、孙星衍《尚书今古文疏证》不取以上诸说,皆以《白虎通·礼乐》篇“王者始起,何用正民。以为且用先代之礼乐,天下太平,乃更制作焉。……天下乐之者,乐所以象德表功,而殊也”*分见王鸣盛:《尚书后案》卷19《周书·洛诰》,清乾隆四十五年(1789)礼堂刊本,第5页a。江声:《尚书集注音疏·周书·洛诰》,《清经解》卷396,上海:上海书店出版社,1988年,第2册,第903页。孙星衍:《尚书今古文疏证》卷19《周书·洛诰》,清嘉庆二十年(1815)孙氏冶城山馆刻平津馆丛书本,第4页b。,表明他们同样以《白虎通》所论证的礼乐制度来解释《尚书》中周公的话。

《论语·微子》:

大师挚适齐,亚饭干适楚,三饭缭适蔡,四饭缺适秦。

《论语·季子》:

邦君之妻,君称之曰夫人。

所谓“亚饭”、“三饭”、“四饭”之说,是指古代天子﹑诸侯第二次进食时奏乐侑食的乐师,故乐官有亚饭、三饭、四饭之称。对此,历代注家众说纷纭,莫衷一是。刘宝楠《论语正义》援引《白虎通·礼乐》篇将其解释为“王者所以日食者何?明有四方之物,食四时之功也……王平居中央,制御四方。平旦食,少阳之始也;昼食,太阳之始也;哺食,少阴之始也;暮食,太阴之始也”。*⑤⑥ 刘宝楠:《论语正义》卷21《微子》,清同治间刊本,第16页a、第16页a、第16页b。刘宝楠认为“《白虎通》言之最晰,舍可据之明文而别为新,未为得理,且三侑不过须臾之顷,何得更人更为乐也”。⑤又认为“《白虎通义》于亚饭、三饭、四饭即据殷礼说之矣。”⑥

所谓“邦君之妻”,亦即国君的妻子,国君称她为夫人,她自称为小童;国内的人称她为君夫人。孔子谈论不同人对国君之妻的不同称谓,体现了孔子的复礼与正名思想。何晏《论语集解》认为这是孔子“正言其礼”,皇侃《论语义疏》说“当时礼乱,称谓不明,故此正之也”,刘宝楠《论语正义》不取何、皇二说,独引《白虎通·嫁娶》篇“《论语》曰:国君之妻,君称之曰夫人,夫人自称曰小童,国人称之曰君夫人”。*刘宝楠:《论语正义》卷19《季氏》,清同治间刊本,第19页b。称谓问题也是礼的一个组成部分,刘氏认同《白虎通》以古代嫁娶之礼解释《论语》,也就认同《白虎通》对《论语》解释的权威性。

《诗·郑风·丰》:

男行而女不随。

《诗·周南·葛覃》:

言告师氏,言告言归。

前者《毛传》解释为“阳倡阴和,男行女随”,陈奂《诗毛诗传疏》则援引《白虎通·嫁娶》篇说“男娶女嫁何,阴卑不得自专,就阳而成之”。*陈奂:《诗毛诗传疏》卷7《丰》,清道光二十一七年(1847)陈氏扫叶山庄刊本,第25页b。后者《毛传》解释说“古者女师,教以妇德”,陈奂的《诗毛氏传疏》则同样援引《白虎通·嫁娶》篇说“妇人所有师何,学事人之道也”。*陈奂:《诗毛诗传疏》卷1《葛覃》,清道光二十一七年(1847)陈氏扫叶山庄刊本,第12页a。这显然也是从《嫁娶》篇“人道所以有嫁娶何?以为情性之大,莫若男女;男女之交,人伦之始,莫若夫妇”脱胎而来。

古代程式化的礼乐、嫁娶之礼的记载,最早见于《仪礼·士婚礼》,《礼记·昏义》又分别从纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎等娶亲程式来阐明嫁娶之礼与嫁娶之义的礼意,而《白虎通·嫁娶》篇则在此基础上又总结出古代“嫁娶不自专”、“嫁娶之期”、“贽币”、“亲迎”、“遗女戒女”、“昏礼不贺”、“授绥亲迎醮子词”、“不先告庙”、“嫁娶以春”等予以理论说明,共达30章之多,而清人也正是通过《白虎通》对《礼乐》、《嫁娶》所反映的礼仪与礼义之间的关系来诠释《尚书》、《论语》、《诗经》等儒家经典的相关内容。

3. 援引《白虎通》的《五行》、《三纲六纪》、《谏诤》等论证经典所反映的社会伦理原则。如:

《论语·里仁》:

事父母几谏。

《论语·子路》:

父为子隐,子为父隐,直在其中矣。

《论语·季氏》:

君子之远其子也。

孔子认为对父母的不当行为,应当进行委婉的劝谏。东汉包咸曾经解释说“当微谏纳善言于父母”。刘宝楠《论语正义》则援引《白虎通·谏诤》云:“子谏父,父不从不得去者,父子一体而分相离之法,犹火去木而灭也。《论语》‘事父母几谏,又敬不违’,《白虎通》引此文以不违为不去,即《内则》所云不说则孰谏,必待亲从谏而后已,已不得违而去之也,此与包注义别,亦通。”*刘宝楠:《论语正义》卷5《里仁》,清同治间刊本,第13页a-b。孔子认为父子之间互相隐瞒庇护,是一种正直的体现。刘宝楠援引《白虎通·谏诤》“群不为臣隐,父独为子隐何?以为父子一体,荣耻相及。明父子天属得相隐。”*刘宝楠:《论语正义》卷16《子路》,清同治间刊本,第17页a。至于孔子认为君子不应该偏爱自己的儿子,刘宝楠《论语正义》援引《白虎通·五行》篇解释为“君子远子近孙,此其义也”*刘宝楠:《论语正义》卷19《季氏》,清同治间刊本,第19页a。,与传统的解释也不完全一致。

《孟子·滕文公》:

入则孝,出则悌,守先王之道。

《孟子·滕文公》:

孟子道性善,言必称尧舜。如何理解儒家的“孝悌”观念,焦循《孟子正义》援引《白虎通·三纲六纪》篇“弟,悌也。心顺行笃也”后解释说:“是悌为顺也。由长而幼,不失次第之序则顺;若以幼陵长,则失其序而非顺矣。”*焦循:《孟子正义》卷12《滕文公下》,清道光间焦氏雕菰楼刻焦氏丛书本,第18页a。考《孟子·离娄上》:“今有仁心仁闻,而民不被其泽,不可法于后世者,不行先王之道也。”可见“孝悌”是与“仁心”、“仁闻”联系在一起的。至于“仁”,焦循《孟子正义》援引《白虎通·性情》篇云:“阳气者仁,阴气者贪,故情有利欲,性有仁也。”又云:“五性者何,谓仁义礼智信也。”焦循又解释为“任于恩,即任于仁矣”*焦循:《孟子正义》卷14《离娄上》,清道光间焦氏雕菰楼刻焦氏丛书本,第10页a。,这显然也是对《白虎通》“心之言任也,任于恩也”的发挥。

《白虎通》所论证的社会伦理原则往往是和天地万物之间的关系相一致的,也都是根据天道制定出来的,而天道即效法五行的生克关系。如《白虎通·五行》篇说:

父死子继,何法?法木终火王也。……子之复雠,何法?法土胜水、水胜火也。子顺父,臣顺君,妻顺夫,何法?法地顺天也。……臣有功,归于君,何法?法归明于日也。……父为子隐,何法?法木之藏火也。子为父隐,何法?法水逃金也。……不以父命废主命,何法?法金不畏土而畏火。……有分土,无分民,何法?法四时各有分,而所生者通也。……人目何法?法日月明也。

这说明五行的这种生克关系的意义,就是“为天行气”,所以《白虎通·五行》篇说:“五行者,何谓也?谓金木水火土也。言行者,欲言为天行气之义也。”因此,效法五行,就是效法天道,遵从天意。在古代社会,人间的伦理原则是所谓的三纲五常,而三纲五常就是效法天道和天意的。《白虎通·三纲六纪》篇说“三纲法天地人,六纪法六合。君臣法天,取象日月屈信、归功天也。父子法地,取象五行转相生也。夫妇法人,取象人合阴阳,有施化端也。”也正因此,“君臣、父子、夫妇,六人也,所以称三纲何,一阴一阳谓之道,阳得阴而成,阴得阳而序,刚柔相配,故六人为三纲”,焦循则认为“《白虎通》称‘三纲六纪’,是君臣、父子、夫妇、兄弟、诸父、族人、诸舅、师长、朋友。虽朝三暮四,总此物数,而十伦非十义,五道非五常,《中庸》‘三德’断非《洪范》之‘三德’,则五达道必非五伦也”。*焦循:《孟子正义》卷11《滕文公上》,清道光间焦氏雕菰楼刻焦氏丛书本,第20页b。可以说焦循的《孟子正义》与刘宝楠《论语正义》对《论语》、《孟子》的诠释正是基于《白虎通》的《五行》、《谏诤》、《三纲六纪》等所提供的社会伦理原则。

需要说明的是,上述清人援引《白虎通》诠释经典礼制化的三个层面是不言而喻的。那么,清人的经典诠释为什么如此热衷于援引《白虎通》而不是直接取自《仪礼》、《周礼》等专言礼制典章的经籍呢?那是因为《白虎通》不仅是当时学者公认的一部礼制典章的大全,而且还认为该书秉承了孔子以来诠释经典的传统,对原有礼制典章作了更为详尽的论证和理论阐发,从而使其礼制典章所含有的意义更为凸显,更具有权威性,诚如上面刘宝楠所说的“《白虎通》言之最晰,舍可据之明文而别为新,未为得理”,这正是清人之所以愿意更多地选择《白虎通》的重要原因。至于清人其他解经之作援引《白虎通》,限于篇幅,这里不一一枚举。

四、 简短的结语

在中国儒家经典的诠释发展史上,任何时代的经典诠释都无例外地受制于该时代的主体思潮,每一时代的经典诠释作品,也都烙有前一时代或者是在历史上重大影响的印记。人们常常认为,在清代儒家经典的诠释史上,一直存有汉学与宋学、古文经学与今文经学两种不同形态的诠释传统,彼此之间虽然有过激烈的争执,甚至是对立,但是客观上他们通过自己对经典的诠释来复归儒家原典的人文内涵、净化圣人思想的意愿则是一致的。清代经典诠释的礼制化,尽管在总体上未能完全跳出上述经典诠释形态的束缚,但是它已游离了纯义理或者文献考据式诠释经典的局限,在《白虎通》论证礼制典章的框架之内,深度整合现有多元的思维形态,在方法层面有吸收与借鉴,更多在理论价值与思想向度方面有会通,从而从根本上克服经典诠释的那种过度飘浮的主观倾向。*梁启超曾经评价《尚书后案》、《尚书集注音疏》和《尚书今古文注疏》三书“取材矜慎,树例谨严,故最称善本”,评介《孟子正义》为“此书实在后此新疏家模范作品”,称其价值是永远不朽的,评介《诗毛氏传疏》为“其价值与《毛诗》同悬天壤,可断言也”,评介《公羊义疏》为“登峰造极的著作”,评介《论语正义》引陈立话说“视江、孙、邵、焦诸疏义,有过之无不及”,评介《周礼正义》为“清代经师殿后的名著”。(梁启超:《中国近三百年学术史》14《清代学者整理旧学之总成绩一》,《梁启超论清学史二种》,上海:复旦大学出版社,1985年,第318、320、321、323、325页)如果说《白虎通》是集汉代礼制典章大成并藉此诠释经典的话,那么清代经典诠释的礼制化,一方面固然有回归到汉代的经学语境中去的意向,另一方面则是体现了对以往经典诠释资源的重新认识与有效的利用,在某种程度上,也展示出经学信仰(今文或古文)在经典诠释过程中的重合,消解了长期以来清代有学术无思想的负面形象,这由阮元为当时广东学海堂题写的“公羊传经,司马记史;白虎论德,雕龙文心”的堂联可证。

千百年前的《白虎通》是通过礼制典章来论证儒家经典,彰显了儒学核心价值观的制度化。千百年后的清代学者,同样以《白虎通》的礼制典章来诠释儒家经典,其中不乏为权威和传统正名的意蕴,但更多是为儒家经典赋予了当代意识,认同《白虎通》的礼制典章,也就意味着对现行社会制度的关注。陈寅恪先生曾经指出,“吾中国文化之定义,具于《白虎通》三纲六纪之说,其意义为抽象理想最高之境,犹希腊柏拉图所谓Idea者”,“夫纲纪本理想抽象之物,然不能不有所依托,以为具体表现之用;其所依托以表现者,实为有形之社会制度”。*陈寅恪:《王观堂先生挽词并序》,《寒柳堂集》附录《寅恪先生诗存》,上海:上海古籍出版社,1982年,第6页。陈先生虽然是在中国文化这个较为宽泛的概念上来谈《白虎通》的,但是在陈先生看来,儒学的核心价值观之所以在汉代以后成为一种典范,其意义不在描摹圣人的思想学说,而是在其社会历史发展过程中所呈现的典章制度,即所谓“儒者在古代本为典章学术所寄托之专家。……夫政治社会一切公私行为,莫不与法典相关,而法典实为儒家学说之具体实现。”*陈寅恪:《冯友兰中国哲学史下册审查报告》,《金明馆丛稿二编》,上海:上海古籍出版社,1982年,第251页。也正因此,清代经典诠释的礼制化,不仅仅是一种复制《白虎通》礼制典章的学术行为,也不仅仅是消解原诠释者与现诠释者之间的一种经学对话,而是理解与诠释经典的一种创造性行为,是一种视域的融合,即过去与现在的结合。如此,不但使已经生疏而又遥远的历史性经典文本在新的世界中找到新的解释,获得新的意义,而且还使诠释者的视域与思想获得了新的提升。也正因此,考察清代经典诠释礼制化的这一重要环节,不仅是我们今天总结古代社会儒学制度化得失的需要,同时也是探讨中华礼制文明的起源与形成的题中应有之义。

[责任编辑 晓 诚]

A Research ofBaiHuTongYiand the Etiquette Propensity of Qing Textology

CHEN Ju-yuan

(CentreforHuiStudies,AnhuiUniversity, 230039,China)

It has been confirmed that Bai Hu Tong Yi, a typical example of Etiquette Setting in Han dynasty, was revalued and restudied in the Qianlong and Jiaqing era of the Qing dynasty. In fact, the learning of this the book, based on the archaeologists’ discontented feeling of imperial competitive examination, was popular along with the rise of Han learning in the Kangxi and Yongzheng era. This paper discusses the etiquette propensity of Qing textology. It is based on eight masterpieces of Confucian scholars who illustrated the studies of classical interpretation by returning to Confucian classic contexts. This kind of characteristic reflected effective utilization of traditional Confucian scriptures such asBaiHuTongYi. Exploring the original meaning of the etiquette setting means the accordance to different research methods, the decomposition of negative image of Qing Textology, the recovery of classic scriptures and the upgrading of scholar’s vision. Above all, inquiring the profound implication of etiquette setting interpretations will not only investigate in the pros and cons of ancient Confucian ritual, but also will explore the formation and the proper meaning of China etiquette civilization.

Bai Hu Tong Yi; Qing Dynasty; classical interpretation; etiquette setting research

陈居渊,复旦大学哲学学院教授,博士生导师,安徽大学徽学研究中心讲座教授。