创设活动情境 体验学习过程

吴祖海

摘 要:《新数学课程标准》指出:学生的数学学习内容应当是现实的、有意义、富有挑战性的,这些内容要有利于学生主动地进行观察、实验、猜测、验证、推理等数学活动。在课堂中,创设活动情境所关心的不是活动的结果,而是活动的过程,有助于学生主体意识的萌发和培养。

关键词:活动情境;实践探索;数形结合;学有所用

创设活动情境,对于扩大学生的视野、拓展知识面、促进思维的发展、培养创新意识和综合素质都起到积极的作用。然而在传统的教学目标、陈旧的教学方法、单调的课堂交流、枯燥的教学训练的数学课堂上,学生用数学的机会很少。本文将在数学课堂中创设活动情境,感悟实践探索、领会数形结合思想和体会学有所用这三个方面展开论述。

一、设置活动情景,感悟实践探索的过程

对实际问题进行观察、思考、探索得出结论,在数学教学中尤为重要。在数学课堂中可安排学生进行探索性的活动,通过一些具体的操作,亲自实践,然后由学生对问题进行思考,得出数学结论,培养学生解决问题的能力和探索问题的精神。可安排的探索性活动有很多,如提供不同长度的小木条搭三角形,有的可搭成,有的则不行,以此探索三角形三边关系。例如,探索正方形的对角线的性质时,由于学生都有折飞机的经验,在上完初二数学的四边形这章后,设计如下活动:

我发给每个学生一张16K的白纸,分四人一小组按下列的步骤进行操作。

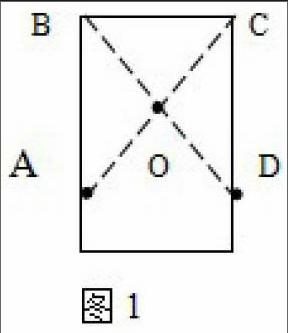

步骤(1):沿虚线AC边相对折,B、D重合。

步骤(2):沿虚线OD对折,A、C重合。

步骤(3):展开后,再折,使A、B重合,C、D重合成图1的形状。

学生通过一起思考,一起试着折叠,一起讨论。在想、做、说的过程中,互相启发、互相融合,结果小组学生完成以下的活动报告单:

最后教师布置作业:你能用图1的纸折出平行四边形、菱形或其他的图形吗?

二、设置活动情景,领会数形结合思想的过程

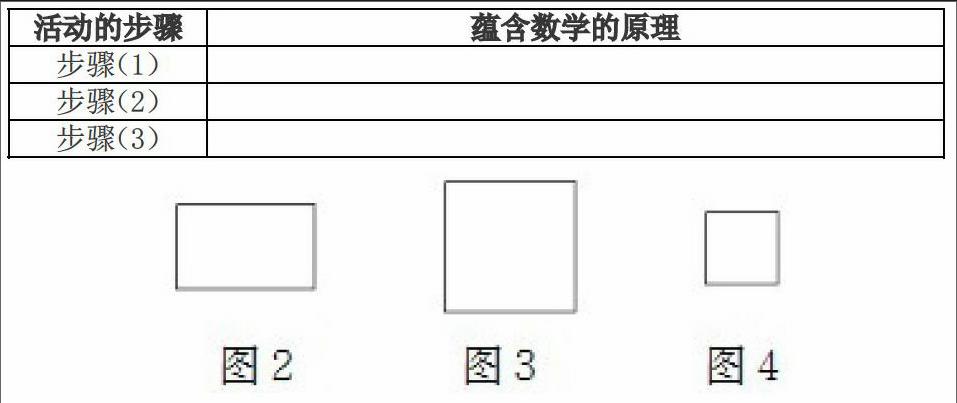

教学中应当有意识、有计划地设计教学活动,引导学生体会数学之间的联系,感受数学的整体性,不断丰富解决问题的策略,提高解决问题的能力。例如在教学因式分解时,准备多个长方形和正方形卡片(如图)

教师任意写出一个关于a和b的二次三项式,此二次三项式需能分解成两个一次因式的积,且各项系数都是正整数,如a2+2ab+b2,a2+4ab+4b2,2a2+5ab+2b2等;学生根据教师给出的二次式,选取相应种类和数量的卡片,尝试拼成一个矩形;讨论该矩形的代数意义;由学生随意选取适当种类的卡片,拼接成不同尺寸的矩形,回答该矩形表达的代数公式。学生在这一活动中,体会了代数与几何之间的联系,领会数形结合的思想。

三、设置活动情景,体会学有所用的过程

在课堂上创设活动情境,完成了一次对数学知识的探索、发现的过程,使学生真正体验到“学为之用”的道理。例如,在上概率与统计时,模拟了“转盘”小游戏。

活动工具:一块圆形纸板,一根带剑头的竹条,一颗小铁钉。

在圆形纸板上画12个扇形格子,顺次编上号,做成一個圆盘;竹条不带剑头的用小铁钉固定在圆盘中心,做成一个可以转动的指针。学生课前根据教师的提示也作了相应的道具,课堂上学生心存悬念,充满热情。

游戏:假设在圆盘的1号、3号、5号、7号、9号、11号格子里放上价值10元的物品,在2号、4号、6号、8号、10号、12号格子里放上价值5角钱的物品。谁交上1元钱,就可转一下圆盘,等指针停转后,指到哪一格(转到界线上重转),便根据那格的数,从下一格起,按格往下数这个数,数到哪一格,放在格里的物品就归谁。

教师边演示边说明游戏规则,学生热情高涨,跃跃欲试,心想:盘子上,奇数和偶数格子各占一半。数到偶数亏“5角钱”;数到奇数得“10元钱”,可就赚了。“1元钱”不多,可以碰碰运气。全班学生根据规则都在积极的进行游戏,几次尝试后谁都没得到“10元”大奖,都赔了。这时就有同学对这个游戏产生了怀疑,是不是老师在做什么假啊?或者是有什么其他的原因?实际上这个游戏不管做多少次永远也得不到“10元钱”大奖,原因是奇数+奇数=偶数,偶数+偶数=偶数。这就是说,不管指针指在奇数还是偶数格了,最后数到的总是偶数格,赚的可能性是零。通过这次活动,让同学们学到奇偶性原理,同时让他们学了数学,要会用数学才行,否则不就“上当”了吗?

在数学课堂教学中,教师只有转变教育观念,充分尊重学生、信任学生,以学生为主体,以活动为载体,与学生密切合作,才能诱发学生的学习动机,从而充分调动学生学习的积极性、主动性、自觉性和创造性。教师应结合教学内容,设计出利于学生参与的教学环节,运用各种教学手段,创设一个学生可参与的学习情境、学习时间、学习空间、一个良好的氛围等以及指导学生参与的方法,极大地调动学生思维的积极性,发挥其学习的主观能动性,使他们把数学学习成为自觉的学习活动,使学生真正成为课堂教学的主体。

参考文献:

[1]史宁中.数学课程标准教师读本[M].北京师范大学出版社.

[2]伊红,钟旭红,陈士军.初中数学教学案例专题研究[M].浙江大学出版社.