城市及城市化的伦理问题*

唐代兴

城市及城市化的伦理问题*

唐代兴

城市从乡村变异而来,乡村是它的母体,它亦嵌含在乡村之中。乡村与城市,始终相互依赖、相互生成:没有乡村,则无城市;消灭乡村,必然消灭城市。无论野性扩张,还是理性发展,城市化达到一定程度,必然收敛自我而关注乡村、保护乡村、重建乡村。这是城市与乡村的辩证法,或可说是城市与乡村共生、合生的必然逻辑。以此观之,当代城市化进程中所突显出来的根本伦理问题,是城市榨取乡村、人口密集化和市场垄断性运行所产生出来的诸如诚信、守时、勤俭、理性、自由、平等、公正、人道和利用、厚生、节约、简朴等等基本的根本性缺失。

城市伦理;城市伦理意蕴;城市榨取乡村;人口密集;市场运行

中国发展的城市化进程,不仅迅速改变着社会结构和风貌,也伴生许多问题,解决这些不断喷涌出来的问题,必然涉及伦理之道的运用。从根本讲,伦理伴随城市而产生。亚里士多德认为城邦是一种善业,而且是一种“最高而包含最广的善业”[1],标明城市共同体本身就是伦理的。城市的伦理性为我们了解城市,提供另一种视野。

1.自然・社会・城市

城市是人类文明达到高级状态的物化成果。

古希腊是城市(即城邦)国家,亚里士多德考察城邦(即“国家”)的起源,认为它是沿着“人→家庭→村坊→城邦(国家)”的思路展开的:城邦的诞生缘于人的要求性,即男人和女人基于生理的自然需要而结合,生成家庭,然后因家庭的生存需要而扩张为村坊,再由村坊间的利益联络而建立城邦。所以城邦(国家)是人类社会进化到“高级而完备的境界”的体现。

首先,由男女生理需要而组构“家庭”,其实经历了相当漫长的演化才达成,其间,必然要从流动生存向定居生活的实现,这一实现过程使人真正实现了人本身;并且,人的这一自我实现呈现3个决定性的标志:一是将本原是物的世界两分物和人的社会;二是告别其采集、游牧的生存方式而转向以耕种土地为生;三是男人与女人相互获得了所属性而组构成家庭。由此,人的存在及其敞开的生存必须具备两个环境,即自然环境和社会环境。 并且,人必须虔诚和恭敬地以朝向自然世界的姿态居于这两个世界之间。

其次,家庭的诞生,基于两性的躁动,但更因为血缘的扭结。并且,由于血缘的扩张,自然形成横向的繁衍,产生村坊。村坊的扩展,既是血缘进一步扩展的产物,也是血缘淡化达向实利联合的体现。但是,在前城邦(或前国家)进程中,村坊始终是血缘性的。然而,血缘扩张的必然体现是血缘的淡化,血缘淡化的最终体现就是出五服之后变成同姓。以同姓为关联,基于交往、生产和生活秩序的需要而建立村坊。村坊是一个开放性的社会形态,它对外开放,就形成异姓的交流与共同居住。并且,村坊一旦因为其地理条件的优越(比如气候适宜、雨水充沛、土地肥沃、具有极强的防御功能等等)而获得人群的密集性,于是必然不断扩张而形成城市。

城市与乡村一样,是人的制度社会的基本形态。但是在起源上,乡村却是城市的母体,而土地却是乡村社会的母体。摩尔根在《古代社会》中将人类进化概括为蒙昧社会、野蛮社会和文明社会三阶段,将此三种社会形态贯穿起来的是血缘,从蒙昧社会向文明社会的形成,就是血缘的明朗和专属化。但这只是内在的规定性,将野蛮人变成文明人的真正契机,是对土地的关注并以土地为生,因为这意味着人类从游牧生存向定居生存的转移。人对土地的关注并以土地为生的这种转化,需要许多的基本条件,其中最重要的有3点:一是对火种的发现和保存,这是生食向熟食进化的必备条件,但却需要相对固定的生存居所。二是对种子的发现和保存,这不仅是种植的开始,首先是储蓄的开始,因而同样需要相对固定的居所。三是对土地的开垦,包括种植和饲养,这是解决定居生存取代游牧生存的根本前提,因为要定居在某一个地方,食物来源的解决是首要的和根本的,开垦土地、种植和饲养恰恰从根本上解决了这一问题,并且种子和火却为开垦土地、种植和饲养提供了基本的条件。所以,人从蒙昧人变成野蛮人再成为文明人,其根本条件是火种、种子、土地三者的整合运用;其根本的标志就是定居生活。这种定居生活的原初群居形态,就是血缘主义的乡村社会。血缘主义的乡村社会的原初形态是家庭,其扩张形态是家族、宗族,其成熟形态是村坊,其发展的变异形态是城市。所以,城市既是乡村的发展,也是乡村的变异。

达尔文的生物进化论有一个核心观点,那就是变异论。他认为社会的本质是变异。从整体观,社会结构和社会形态变异的基本方式,就是城市的诞生;并且社会结构和社会形态变异的整体方向,就是从乡村走向城市:城市既是乡村的自我变异,也是乡村的自我扩张;反之,城市的诞生和发展,却是对乡村的弱化和消解。

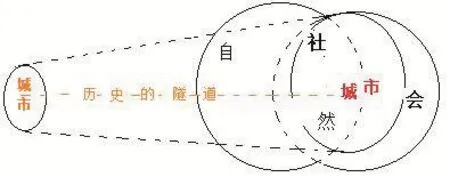

上图给我们予以多元内容的直观呈现:首先,自然是乡村的母亲。扩大一点讲,自然社会是人类制度社会的母亲。人类的制度社会是嵌含(Embeddedness)在自然社会中,并构成自然社会的有机内容。但是,制度社会虽然被嵌含在自然社会之中,它却超越了自然社会的边界而形成与自然社会不同的内容,即专属于人的内容。第二,人的制度社会的原初形态是乡村社会,城市是从乡村变异而来,所以,乡村是城市的母体,城市嵌含在乡村之中;并且,城市无论怎样发展,仍然以乡村社会为母体。第三,城市作为乡村的变异形态,它始终在发展,但发展必以乡村的弱化或萎缩为代价。从这个角度看,城市是对乡村的消解方式:古代的城市向现代发展的形态学轨迹,恰恰是城市化,而不是乡村化。正是乡村的城市化步伐与节奏,才导演出了现代文明的进行曲。第四,城市化步伐无论怎样快,最终不能消灭乡村:乡村与城市,不仅是人类社会相互依赖、相互生成的两极形态,而且乡村始终是城市的母体,没有乡村,就没有城市;消灭乡村,也就等于在消灭城市。第五,乡村的成熟必然孕育和诞生城市,城市的扩张达到一定程度,必然收敛自我而关注乡村、保护乡村。这是城市与乡村的辩证法,或者说这是城市与乡村共生、合生的必然逻辑。

2.城市社会的特征

城市以乡村为母体、并从乡村发展而来。审视城市,必以乡村为参照系、为舞台背景。

首先,乡村是土地主义的,即乡村社会把土地作为衣食父母、作为生存的最大财富。在乡村社会,土地是天然的工厂,从事种植、饲养、捕猎等生产劳动所需要的最大原材料,是气候、阳光和雨水,此三者不仅从根本上影响着乡村社会的生活,更影响着乡村社会的生产。因而,乡村劳动是体力主义的。与此不同,城市是非土地主义的,它将大脑作为最大的财富,生活在城市的人是以大脑为生,将大脑的智慧、大脑的创意、大脑的工作转化为制作、制造、创造的技能。所以,城市劳动既是智能主义的,也是制造主义和机械主义的。当然,城市也需要土地,但城市是将土地作为资源,包括生长在土地之上的资源和埋藏在土地之下的资源。气候、阳光、雨水虽然也影响到城市的生活,但却并不从根本上影响城市生产。

其次,从精神的生成及归依性论,乡村是自然崇拜,即以自然世界、自然物、自然生命为崇拜的对象,万物有灵、是物皆神,这是自然崇拜的普遍呈现方式。人类宗教的原初形态是自然宗教,它扎根于乡村社会这个土壤中。自然崇拜之于乡村社会,最紧要者是天、地。天的具体表征就是“风雨雷电”;地的具体表征就是土地和由土地生长培育出来的作物、植物、动物。从本质论,乡村社会始终是自然宗教的社会,哪怕后来在人文宗教主潮的社会里,自然宗教仍然是乡村社会的精神土壤和心灵母体。

城市却是权力崇拜,即以利益为本质规定和实际诉求的人对自我权力的崇拜,这种崇拜是人文宗教式的。在城市社会里,其权力崇拜敞开为两个维度:在个人维度上,权力崇拜具体表征为自由、平等、公正、人道、幸福;在社会维度上,权力崇拜具体表征为财富和强权。由此形成城市在精神生成及其归依方面与乡村有着根本的区别:在乡村,自然崇拜的内容是统一的;在城市,权力崇拜的内容往往自相矛盾,因为追求财富和强权往往取消自由、平等、公正、人道和幸福;反之,追求自由、平等、公正、人道、幸福,必然压制强权和财富崇拜。

其三,乡村社会是自治,即私治。所谓自治,就是遵循情感法则而施治的社会模式。因为乡村是熟人社会,它的根系是家庭血缘。血缘家庭始终是开放性和生成性的,它敞开纵向扩散和横向生成两个维度:由家庭衍生出家族、宗族、种姓,形成家庭血缘的纵向淡化方向;由家庭中两性的结合而进行异质性联合,不仅使家庭不断敞开空间性繁衍壮大,而且使家庭不断获得力量、影响力的扩张。由此两个方面使乡村社会既蒙上了含情脉脉的血缘-宗法面纱,也形成了远表近亲的连带关系。概括地讲,乡村社会自治的基本方式是以情带理,即情感的亲疏构成了法理尺度运用变换的内心法则。与此相反,城市社会却讲他治,或者说公治。所谓他治,就是遵循一套就事论事的公共准则和法度而施治具体的人事(问题或纠纷)的社会模式。

城市社会之所以要采取他治模式,是因为城市是对乡村的变异,从根本上表现为对乡村社会的血缘与两性互补构成法则的抛弃,而创建起以职业和阶层为规范的构成法则:城市社会是以职业和阶层为准则而构建起来的陌生人的社会。在这个社会里,血缘和两性只隶属于家庭,公共社会却根据职业需要和阶层生成而得到构建和运作。由于职业需要,陌生人走在一起构成生产劳动的共同体,并且人人都需要这样的生产劳动共同体才可获得生活的资源和生存的保障。在城市社会里,人人都有从事职业的需要。职业需要却是雇主与劳动者的双重需要,双方实现这种需要的媒介却是职业技能和职业德性。这两种东西之于个体却存在着高低、优劣的程度差异,加之雇主对它们的需要程度,共同造就了职业阶层,职业阶层是社会阶层的起步阶梯。社会阶层以职业阶层为基石所得以构建起来的陌生社会。在这种社会里,人与人、以及人与群之间所遵循的不是血缘亲情,而是劳动付出和才德贡献。由此形成城市伦理纽带与乡村伦理纽带的根本不同。

其四,乡村社会是一个以亲情为纽带的社会,并客观地存在着严密的等级结构,但这种等级结构是以血缘为准则的。汉语中,其“伦理”之“伦者,辈也”(《说文解字》)。“辈”作为“伦”的原初语义,蕴含严格的血缘等级:血缘不仅把人与人之间的生存关系明确确定在各自该居的位置上,使它获得了等级性,而且也使人与人之间的关系生成获得了“类”的分明界线性,即有血缘关系的人不仅获得了“辈份”,也构成了“一类”:血缘之内是一类,血缘之外是另一类。概言之,“伦”蕴含了以血缘为本质规定的辈份关系和类聚关系。但从发生学论,这种辈份关系和类聚关系的形成却并非人力,而是自然使之然:“伦”作为人际关系的原初伦理涵义恰恰是由生育的自然生成的,所以“伦”的原初语义蕴含“理”,即自然之理。这个自然之理是什么呢?就是血缘辈份和类聚,即按照血缘辈份这一自然之理而缔结成血缘人际关系,并遵循物以类聚这一自然之理而缔结成非血缘的社会人际关系,就是“伦理”。所以,在乡村社会里,即使两性间的尊卑亲疏,同样以血缘辈分为度量的尺度。

与此相反,城市社会却以事功为纽带。因为城市社会是以职业需要和阶层生成为准则所构建起来的社会。在这个社会里,血缘和亲情与职业需要和阶层生成之间没有直接的因果关联性,与职业需要和阶层生成有直接因果关联性的是才德、机遇和社会条件。

才德是个人的,它虽然有天赋的因素,但更是后天的集成。才德之于个人,其所形成的强弱高低往往是投资的体现,它本身蕴含成本性。正是在这个意义上,才德的发挥和运用必须进行成本和收效的计算,即才德的形成和运用,始终是功利主义的。在城市社会里,个人才德的发挥和运用程度,以及才德发挥和运用能否获得“等价交换”的报酬和收效,这需要基本的社会条件。

这里的“社会条件”,是指生存在城市社会的个人,其才德形成或释放是否具有达到“等价交换”的动态平衡的社会机制。在城市社会中,个人才德形成与释放获得“等价交换”的动态平衡的基本社会条件,就是其制度、法律、道德,这些条件必须具体为投入、产出、分配等内容,因而可以简称为社会劳动-分配条件。使这一劳动-分配条件构成的基本准则,就是共守的价值尺度和基本的行为规范,前者即是人道,后者乃自由、平等、公正。这些东西最终通过制度来定型,通过法律来实施,但前提必须通过伦理和道德为之提供依据和准则。

以事功为纽带的城市社会,也具有严格的等级。但其等级构成的依据却不是血缘主义,而是贡献主义(不正常情况下是强权主义),即以才德付出的大小和由此所创造的价值的多少为准则。

其五,乡村社会治理的主要依据是血缘伦理,它内聚为家法,拓展为宗法制度:家法和宗法制度构成乡村社会治理内外两大法理准则。其治理主体是家长和族长,其治理所在是家庭和祠堂。乡绅则成为宗族与宗族、村坊与村坊之间事务纠纷的协调主体和道德象征。

城市社会治理的根本依据是“等利害交换”[2],它内聚为社会组织、机构的基本法则;拓展为法律体系,具体化为民法和刑法两大法理准则系统。其治理主体是政府和法院,实施治理的主体是政府的行政首长和法官;政府与法院之外的其它社会组织,则构成城市生活中众多事务和纠纷的协调主体。

3 城市的伦理意蕴

城市是在乡村的基础上发展起来并与乡村社会并存的一种社会形态、社会结构和社会发展方式。这是城市与乡村的发生学关系,除此之外,城市与乡村之间还有生存论关系。在生存论层面,城市与乡村分领了人类的制度社会,即乡村与城市的完美结合,才形成完整的社会。这有如男人与女人互为吸纳的对象一样:城市离不开乡村,它的对象性形态是乡村;乡村也离不开城市,它的对象性形态是城市。从伦理方面讲,城市作为社会构成的一个扇面,它具有社会伦理的全部资质和取向,或者说社会伦理最终必须通过乡村和城市来共同呈现。因而,城市伦理是社会伦理的具象方式和具体敞开方式。

首先,凡是有人的地方,就有伦理。因为人的存在是他者性的,其具体敞开为3个维度,即人的他人性、他物性和环境性,并由此形成人的存在的三维关联性,即人与他人、人与他物、人与环境的关联。这种三维关联性使人所在之处,伦理必然到场。

社会是由人缔造出来的,当人从四面八方向城市聚集起来时,城市伦理就诞生了。城市伦理诞生的人本动机,是城市中的人存在的三维他者性。从根本讲,城市的伦理问题,不仅是城市发展所引发出来的问题,首先是城市诞生及其存在敞开生存的自身问题。换言之,城市伦理是城市的内在性问题,是城市的内在性的外在化表现问题,也是城市的外在化的内在性解构或重构问题。

其次,从发生学,伦理产生于人的他者性。但从生存论看,伦理形成于人与他者的组织性、结构性。因为,人的存在虽然体现他者性朝向,但如果不与具体的他者发生组织关联、结构关联,伦理不会发生。人与他者发生组织关联、结构关联的内在动力机制是“需要-满足”,[3]其表现方式却是具体的利害权衡与选择。比如,人的生命种子被无意间播下时,一种内在性的组织、结构活动就发生了;人诞生时,这种内在的组织、结构运动演变成为一种外在化的组织、结构方式,即被剪断的脐带将你与母亲这个具体的女人的内在组织、结构关系强行变成了一种外在的组织结构关系,这种关系就是你成为这个女人和另一个男人所构建起来的家中的人员。家就是一个具体的社会组织方式和一种具体的社会结构形态。表面看,家相对封闭,但实际上,家不过是社会这个巨大的组织和结构形态中的一个任意的点,它因为居住于其中的人的“需要-满足”渴望而可以任意地向任何方向敞开,由此形成更多的组织方式、缔结出各种不同的结构形态,形成对不同领域、不同方面、不同层次的利害取向的权衡和选择,由此形成不同内容和取向的伦理诉求。

城市作为社会的基本形态,是更复杂的组织、结构形态,城市敞开自身的过程,其组织性、结构性程度更高,因而具有更强的和更复杂的伦理诉求。

概括地讲,由于城市由人所缔造,人的他者性使城市获得物种伦理、血缘伦理、地域伦理的意蕴。由于城市是组织、结构化的社会,缔造城市人必须通过组织、结构的方式来实现其存在“需要-满足”的基本取向,使城市获得了契约伦理的全部诉求。

其三,城市是嵌含在乡村社会中的,乡村社会是它的土壤,也是他的舞台背景。城市诞生、存在与敞开,必然呈现其宗教的和民俗的伦理诉求。

其四,人类社会是嵌含在自然世界之中的,城市作为人类社会的基本构成扇面,它同样嵌含在自然世界之中而构成自然世界中颗颗璀灿的明珠。由此,城市获得了自然伦理、生命伦理、环境伦理意蕴。

4 城市的伦理问题显现

伦理既是自然的,也是人为的。作为自然,伦理意指自然、事物、生命甚至构成事物和生命得以存在的环境本身,是按照自己的本性而存在而敞开其共互生存的运动;作为人为,是指人按照人的意愿方式而缔结生存。所以,在静态的或者说理想的意义上,伦理既是合自然的,也是合人意的,并且合自然与合人意必然达向统一。在实际的、或者说在动态生成的进程中,伦理可能是合人意的但并不一定是合自然的;并且,即使在人意的层面,可能是合己意的但并非同时也合人意。由此使伦理呈现出现两种可能性取向:一种是既合自然又合人意的秩序构建,这种情况可表述为“伦理秩序”;另一种情况就是合人意却违自然或既违自然又不合人意的秩序解构,这种情况则称之为“伦理问题”。所谓伦理问题,即是伦理秩序解构的自然显现。以此来看城市的伦理问题,恰恰表现为城市发展自己的过程从自然和人为两个维度解构秩序的历史性呈现,这突出体现在如下几个方面:

首先是城市化进程中城市榨取乡村的伦理问题。城市虽然从乡村发展得来,但城市一旦诞生,就要脱离乡村这一母体而自行成长,这犹如儿女之于父母一样。但城市自行成长却始终摆脱不了父母对他的烙印,即城市始终是乡村的儿女,城市身上不仅流淌着父精母血,而且还喝着乡村的奶汁一天天长大。哪怕是到了今天,城市已经发展到可以在任何方面都蔑视乡村、抛弃乡村的程度,但它还是继续着“啃老”的勾当,比如城市对乡村土地、资源、劳动力的无限制的吸纳甚至掠夺。城市只是源源不断地掠夺乡村,却不反馈乡村。这就是今天的城市一方面不认爹娘,另一方面又无止尽地向乡村索要各种费用,最典型的乡村人进城谋求生存,孩子读书、生存居住、看病住院等等,都只能是编外的“高价”。城市不仅以整体的方式向乡村掠夺,而且也以个体的方式向乡村掠夺,比如读书生活费、创业起步费、以及谈恋爱、结婚、生孩子、养孩子等等原本是城市人自己的事,但却总可以编排出各种“正当”的理由,向日益贫困和衰老的乡村母亲索取,直到榨干乡村的最后一滴油水。

城市与乡村的这种血缘关系所演生出来的“城市榨取乡村”的生存模式、发展模式本身就突显出全新的城市伦理问题,即“榨取的伦理问题”,这些全新的伦理问题暴露出城市的自私、贪婪、野蛮、无情无义、忘恩负义。

城市对乡村实施榨取的前提假设,就是身份强加。这种身份强加的基本呈现就是城市与乡村的二元制度,其核心是农民与市民的户籍管制制度、农产品与工业产品的价格剪刀差制度、乡村对城市的哺育制度和乡村向城市的贡献制度。城市与乡村的二元制度,既是强制规定也是强制实施城市对乡村的不平等。

城市对乡村实施榨取的基本方式,就是资源掠夺。并且在以政府集权为绝对主导的社会里,城市对乡村的资源掠夺几乎是无偿的。城市向乡村展开资源掠夺,涉及到所有领域和任何方面,但其主要者有五:一是自然资源掠夺;二是环境资源掠夺;三是经济剩余和财富掠夺;四是人权和劳动力掠夺;五是文化和教育掠夺。

概括地讲,城市榨取乡村的伦理问题,主要地从“前提假设”和“资源掠夺”两个方面得到显现,并且伴随不断加速的城市化进程而日益突出。

其次是城市化进程中人口密集化的伦理问题。乡村是按照自然方式而形成的社会形态,它体现松散、散漫、稀疏,并依山傍水、采取远距离簇居等方式而构建起来的社会。无论在空间的分布上,还是在时间的敞开上,乡村都比城市更自由、更自在、更多地享有人性的伦理自足感和天然的伦理自在感。

乡村按照自然方式而形成社会,其实是指乡村按照自然地理(结构、状貌)和气候而形成自给自足的生产方式和生活方式的社会。与此相反,城市却是按照人为方式而形成的社会形态,它体现高度的组织化、结构化和密集性特征。因为城市虽然也讲依山傍水等自然条件、地理环境、气候因素等,但这些并不是城市构成的核心要素。简要地讲,城市按照人为方式而构建起来的实质,是指基于管理和控制而创建起来的。

管理和控制,这是城市诞生的最初冲动。城市的创建之所以以管理和控制为基本要求,这是基于秩序和安全的双重考虑。

因为管理和控制的需要,城市发展获得了不同于乡村的独特性,这就是科学、技术、教育、宗教、艺术、文学等等获得了优先发展。由于科学、技术、教育、宗教、艺术、文学的发展和繁荣,不仅使城市获得了不同于乡村的独特功能(乡村的主要功能是生产和生育,城市的主要功能是管理和控制),而且也使城市获得了乡村无可攀比的独特优越性:基于管理和控制的需要,城市兴起了科学、技术、教育、宗教、艺术、文学,并从自发到自觉地追求繁荣;科学、技术、教育、宗教、艺术、文学发展的自觉与繁荣,推动了城市的生产与就业。

在本原意义上,乡村才是生产和生育的社会。乡村的生产,所依据的是土地,所依赖的基本条件是地理和气候,凭借的是蛮力和勤奋,讲求的是时令,除此之外,没有什么技术含量,因而人人可为,且人人可以成为大有作为者。但城市却完全不同:城市由管理和控制的社会演变成为生产的社会,其生产所依据的不是土地,而是技术;城市生产所依赖的基本条件也不是地理和气候,而是组织与管理。其所生产的场所不是自然中的大地,而是人造的工厂。更重要的是,城市生产对劳动者的要求,不仅仅是勤奋和身体的力量,却主要是灵敏的大脑和熟练的技能。所以,城市生产之个体来,需要投入和成本,即必须先学文化、知识,再学技能、技术,才可投入生产领域成为劳动者。由此,就业成为问题。城市社会的就业问题,首先涉及就业技能、就业品质及其职业德性方面的要求和条件的具备,于是就产生了就业成本,这些成本包括学业成本、技能成本,于是,生产与就业,既推动管理和控制的加强,更推动教育的社会化,也推动科学、技术的进一步加强。

乡村的生产是田野式的,城市的生产却是厂房式的,厂房式的生产单位和生产方式,必然形成劳动的密集,劳动的密集型为城市人口的密集性创造了条件。更重要的是,乡村的生产是种植,种植的技术含量不高,也程序简单,更容易学会,甚至几乎不用大脑即可成为种植强手。相对乡村论论,城市生产却要求专门的技能,技术含量,因为必须先学方才后做,加之城市生产是厂房性的,管理与劳动相互分享,这样一来,一种生产需要多个层次、多种领域的协作才能完成。城市生产是复杂的,这种复杂性是形成城市人口密集性的又一个动力因,比如,教育、培训、科学探索、技术开发和革新、社会管理、市场调节等等,都可能因为一种生产的展开或一种技术的运用。

概括上述,在城市社会,由管理和控制推动了科学、技术、教育、宗教、艺术、文学的发展和繁荣,科学、技术、教育、宗教、艺术、文学的发展和繁荣,推动了生产与就业;生产与就业又强化了科学、技术、教育、宗教、艺术、文学以及管理与控制的发展和繁荣,这一循环链条的敞开运用不息,源源不断地吸纳着人口,形成城市人口的无限度地密集化。

人口的密集化,给城市带来了诸多的伦理问题。比如人口密集化的生产伦理问题、就业伦理问题、消费伦理问题等等,都与乡村有着根本的区别。再比如人口密集化所形成的科技伦理问题、教育伦理问题、宗教伦理问题、艺术伦理问题等等,同样呈现出不同乡村的巨大自身特征。

城市人口密集化所带来的众多伦理问题,最突出地体现在3个方面:首先,竞争所导致的伦理问题。因为不断密集的城市人口,不仅体现为劳动密集,更体现为职业密集、行业密集、领域密集、产业密集,这些密集性内容本身制造出竞争的运作机制来。其次,行业密集、领域密集、产业密集、职业密集、劳动密集等等因素的整合,生成多元复杂的和变动不居的生产伦理问题,包括生产的基本条件、生产的劳动保障、生产的市场保障、生产的产品质量、生产的酬劳公正、生产的环境生态等等问题,都蕴含不可忽略的伦理问题。其三,人口密集性所导致的生活伦理问题,这集中体现在4个方面:一是生活的自由度,包括空间的自由度和时间的自由度问题,前者包括空间居住、空间交往的自由度;后者主要指时间支配的自由度和自由时间问题。除此,更包括生活的言论自由、思想自由、行为自由等问题;二是生活的富裕度,包括物质生活的富裕度和精神生活、情感生活的富裕度问题。三是生活的人际伦理问题,城市人口密集化程度越高,生活的人际伦理问题越突出。四是生活的环境伦理问题,包括气候、空气、污染、噪音、灰尘、有毒食品等等,背后所蕴含的本质性问题,都是伦理问题。比如,今天人们所生存于其中的雾霾气候、雾霾污染,实质上是社会无节制的经济增长、无节制的物质生产推动无节制的资源掠夺、环境破坏所造成的,这既体现了人对自然伦理的破坏,也体现人对自我本性的迷失与沦丧。

其三是城市化进程中市场垄断性运行的伦理问题。城市是陌生人汇聚的地方,由此形成城市社会是一个地地道道的市场社会,这是它与乡村的又一区别:乡村是非市场化的社会,因为它作为一个熟人社会,更强调血缘、亲情、有情及其乡邻之间的义务、照顾。城市蔑视这种含情脉脉,张扬赤裸的功利主义,哪怕是行美德,在许多的时候也体现很强的功利彩色。

从根本讲,城市是按照市场的方式运作的。市场的方式就是“看不见的手”的方式。这只“看不见的手”就是私利:私利是城市市场的发动机,也是城市生活的播种机。由此形成城市化进程中城市野性扩张所表现出来的根本伦理问题恰恰是市场垄断性运行的伦理问题。

在城市化进程中,城市市场的垄断性运行不断喷涌出来的伦理问题,涉及到方方面面,但最主要的方面有三:

一是城市市场的契约伦理的缺乏,它涉及诚信、守时、勤俭、理性等方面。

二是城市市场的交换伦理的缺乏,它涉及自由、平等、公正、人道等方面。

三是城市市场的消费伦理的缺乏,它涉及利用、厚生、节约、简朴等方面。

对城市社会来讲,如上三个维度的伦理缺乏,必然导致城市发展的非理性和病态取向,其间,强权不仅垄断市场,也绑架财富,由此可以形成公然聚俭,公开侵犯和剥夺民权。改变这种状况的基本努力,就是建设理性的、健康的城市社会。具体地讲,就是完善制度,健全法治,强化民权与公权的博弈平台和博弈机制。但其前提却是城市伦理基础的真正形成,因而,理性、健康的城市化进程,始终是与不道德、反道德做顽强的斗争的过程。

[1][古希腊]亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,1983,3.

[2]王海明.新伦理学[M].北京:商务印书馆,2001,306.

[3]唐代兴.生境伦理的规范原理[M].上海:上海三联书店,2014,351-353.

责任编辑:张吉明

City is derived from country. Country is the mother of city and city is also included in country. Country and city always depend on each other: there would be no city without country;the elimination of country would result in the disappearance of city. Whether it is wild expansion or rational development, when urbanization achieves a certain degree, it will restrain itself and then pay attention to country, to protect country and to rebuild country.This is the dialectics of city and country, or in a sense, it is a necessary logic of coexistence of city and country. From this point, the essential ethical issues appeared in the process of modern urbanization are lack of integrity, punctuality, diligence and thriftiness, rationality, freedom,equality, justice, humanity and utilization, saving and simplicity which are generated as city exploited country, population become denser, and market operated in a monopolistic way.

city ethics; city ethical connotation; city exploited country; dense population; market operation.

C912

A

1674-4144(2017)-04-4(7)

唐代兴,四川师范大学政治教育学院教授,特聘教授。

国家社科基金项目“生态文明建设中的气候伦理研究”(编号:14BZX100)。