基于伦理分析的贫困地区农村空心化治理

安梅,刘敦俊

(商洛学院马克思主义学院,陕西商洛726000)

基于伦理分析的贫困地区农村空心化治理

安梅,刘敦俊

(商洛学院马克思主义学院,陕西商洛726000)

随着城乡二元转型发展,贫困地区农村空心化现象日趋严重。由此产生的一系列严重问题已经引起了社会的广泛关注。目前,“贫困地区农村空心化问题虽得到一定程度治理,但仍存在农耕土地无人耕作、留守老人缺乏救助、留守儿童的健康成长令人担忧、留守妇女引发的夫妻情感断裂等的社会问题。这些问题的产生究其原因主要是治理理念与治理工具选择偏失。农村空心化本质上是由农村社会道德嬗变引起的社会次生问题。因此,贫困地区农村空心化治理就必须立足于贫困地区农村空心化伦理属性。从伦理学角度寻求贫困地区农村空心化治理路径不失是一种全新尝试。

伦理分析;贫困地区;农村空心化

进入本世纪以来,随着农村人口大量涌入城市,贫困地区农村空心化问题日益严重,虽得到一定程度治理但仍存在很多问题,究其原因并不是治理者采取的措施不够多,而是治理理念与工具选择偏失。所谓伦理,就是指在处理人与人、人与社会相互关系时应遵循的准则及实现途径。一定社会伦理规则和伦理观念是社会赖以建立的基础,也是评价社会变迁优劣的主要标准。除了要移植其他地方成功的治理经验之外,治理方式也要与人们的传统道德和伦理观念相一致。关于农村空心化问题研究较早的是程连生等[1],在分析和界定空心化聚落的基础上,用雷达模型揭示了空心化聚落的激发因素和潜育环境,提出了制止聚落空心化的若干措施。2001年至2005年对农村空心化问题研究的学者寥寥无几。随着农村空心化问题日趋加剧,2012年至2016年学者对此问题的研究呈现出爆发式的增长。例如,中国知网查询显示,2001至2011十年间对农村空心化问题研究论文为287篇,2012年至2016年五年间研究论文上升至1270篇。这些文章或从地理学角度对农村空心化问题进行研究,如刘彦随等[2],或从文献的角度进行研究,如刘祖云,武小龙[3]。截至目前,还没有学者从伦理学的角度对贫困地区农村空心化问题进行研究。农村空心化本质上是由农村社会道德嬗变引起的社会次生问题。因此,贫困地区农村空心化治理就必须立足于贫困地区农村空心化伦理属性。未来的贫困地区农村空心化治理路径必须同时兼顾政策性和伦理性,应当是在扬弃和继承的基础上构建出一套新型治理路径。因此,从伦理学角度来寻求贫困地区农村空心化治理路径意义重大。

一、贫困地区农村空心化带来的问题

关于农村空心化的含义有多种说法:第一种是以刘彦随等为代表的学者认为农村空心化是因为宅基地普遍“建新不拆旧”以及城镇化引发的“人走屋空”[4],导致村庄用地规模扩大、闲置废弃加剧的一种“外扩内空”的不良演化。这种观点是从地理学或建筑学角度,来说明农村居住习惯所带来的空间、土地、聚落的变化规律。第二种是指由于大批农村青壮年劳动力涌入城市导致的农村人口空心化,即主要剩下的是缺乏劳动能力的妇女、老人和儿童[5]。程连生等认为,农村空心化是指“居住在农村的住户,在空间欲望驱使下逐渐向周边新扩带迁居,导致原聚落成新度下降、非居住房屋增加、废墟面积扩大、人口密度锐减,并与新扩带形成强烈反差的一种聚落形态。由原来成新度相对均质的聚落,发展为新旧二元结构的空心化聚落的过程”[6]。这一表述比较完整的概括了农村空心化的概念。

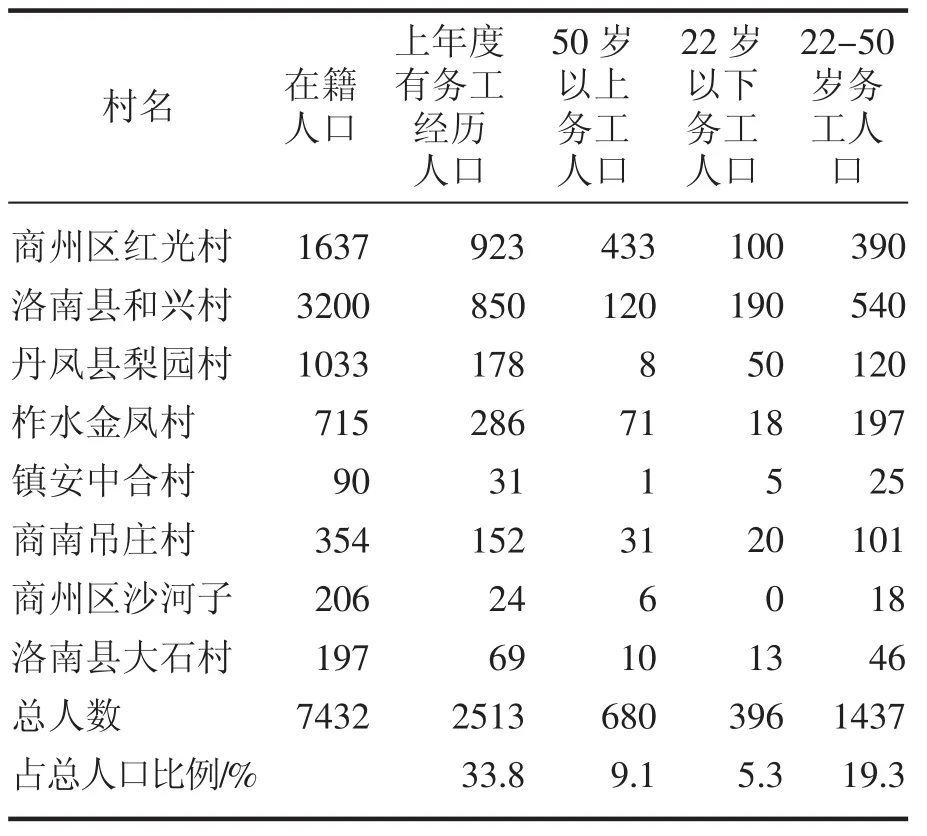

中国贫困地区指中国部分地区人均消费未达到全国人均消费的地方,主要集中在中国的中部地区、西部山区及西南、东北地区。包括甘肃地区,云南,贵州的局部山区。初步调查结果显示,贫困地区农村有务工经历者占在籍人口中比34%;22~50岁务工人口在有务工经历者中占比19.2%,说明贫困地区农村人口离村外出现象较为严重,尤其是作为贫困地区农村核心人口的22~50岁人口流失现象显著[7]。贫困地区农村核心人口是农村成熟道德观和农村治理能力的载负者,“空心”是由核心部分被抽离造成的,农村核心人口大量离村,必然会造成农村人口空心,进而影响农村成熟道德观和农村治理能力的形成,导致农村社会的不稳定。以陕西商洛“农村人口结构与离村趋向表”为例(见表1),近年来,商洛年轻群体大量离开农村涌入城市,造成农村劳动力的大幅度减少。由此,带来了一系列社会问题——农耕土地因无人耕作而荒废、公共服务跟不上、及农村社会人口的心理问题等。这既影响了商洛农村的和谐稳定,也影响了商洛地区经济的发展。由此可见,贫困地区农村确实存在以“人走屋空”为外显特征的农村空心化。

表1 商洛农村人口结构与离村趋向 人

第一,贫困地区农村人口空心化问题严重引起农耕土地无人耕作

贫困地区农村青壮年劳动力近些年来因各种原因离开自己家乡的越来越多。而留在农村的大多为妇女、老人和儿童,这造成了贫困地区农村人口的空心化。而农业生产就由劳动能力比较弱的留守妇女和老人来完成。据调查显示,贫困地区农村55~65岁的老人中有70%的人仍在从事农耕,年龄在66~70岁的老人中有48.7%的老人仍从事农耕。年轻一代的农村人绝大多数都不愿再回农村老家。人力资源和社会保障部的统计数据显示,16~25岁的新一代农民工有不到57%的有承包土地,不到60%有宅基地;25~30岁的有不到60%的有承包地,不到65%的有宅基地[8]。绝大多数新一代农民工不愿回农村定居。因此,缺乏青壮年劳动力已成为贫困地区农村的严重问题,导致的直接后果就是土地的荒芜。

第二,贫困地区农村服务空心化问题引发留守老人缺乏救助

从表1可以看出,外出打工的绝大多数是青壮年农民,这使得留守贫困地区农村的老人无人照料的情况日趋严重。一方面是贫困地区农村医疗救助体系和社会养老保障体制的不完善,同时他们从外出打工的子女那里得到的生活补贴非常的少甚至没有。另一方面居住在贫困地区农村的留守老人又要照顾年幼的孙辈和进行繁重的农耕。造成的结果就是留守老人在缺乏公共服务的情况下经济拮据、缺乏照料、疾病缠身、生活孤独等,这些都使得贫困地区农村留守老人成为了新的弱势群体。

第三,贫困地区农村留守儿童的健康成长成为一大社会问题

据调查,留守儿童占贫困地区农村总儿童人数的35.67%[9]。由于长期不能和父母生活在一起,这些留守儿童不能得到父母正常的情感关爱、生活照顾、教育指导、人身安全监护。出外打工的父母将儿童安排在学校住宿就读,将孩子的教育寄希望于学校老师。殊不知儿童的成长是一个很复杂的过程,需要家长和老师的共同努力才能完成。加之一些素养较差的老师因留守儿童的父母不在身边,在教育的过程中,对待学生常使用简单粗暴的言行。种种因素使得这些留守儿童的心理健康存在严重问题而得不到相应的救济,抽烟喝酒、迷茫、抑郁、校园暴力等问题频发,造成留守儿童学习成绩普遍低于非留守儿童。这些孩子很多初高中没有上完就走上了出外打工的道路,这造成了一定程度上贫困地区农村人才短缺、资金流失、土地抛荒,阻碍了贫困地区农村经济的发展和影响了社会稳定。

第四,贫困地区农村留守妇女的夫妻情感断裂引发社会问题

由于贫困地区农村外出打工的已婚青壮年人数的日益增加,造成了夫妻情感上的断裂引发一系列社会问题。固守家乡的妻子与独自长期在城市务工的丈夫长期分离,在生活和思想上难免会日渐疏离。这容易产生夫妻关系不和谐,改变原本和睦的家庭生活和伦理亲情。而留守农村的妇女,在承担繁重的家务活和抚育子女同时,还承受着夫妻情感上缺失的心理痛苦,这些都成为了贫困地区农村不和谐因素的根源。

二、贫困地区农村空心化治理路径

从我国贫困地区农村发展的实际出发,可以判断出贫困地区农村发展规划与现代所追求的优良道德准则是一致的。换句话说,“贫困地区农村空心化”治理就是要符合当代伦理价值的追求。与传统的伦理价值追求不同,当代伦理价值不仅仅只关注人自身的发展,更强调人与自然,人与社会及人与人之间的和谐相处。贫困地区农村空心化治理目的就是既要实现农村经济又快又好的发展,又要提高人的幸福指数,同时也要符合生态伦理为基础的可持续发展的价值追求。显然,贫困地区农村空心化治理路径不能把经济发展作为唯一的价值追求,而是要将经济发展与社会、生态及人的发展和谐统一起来。

第一,首先,基于域际伦理关系充分利用贫困地区农村地域特点与农户进行民主协商,提高贫困地区农村建设土地利用效率。域际伦理强调遵循域际特点进行优良划分。不同的区域有不同的地域特点,不可强行利用统一的标准进行区域划分。域际伦理追求的是价值公平,即使各利益主体达到平衡。研究发现,影响农村经济发展的一个重要因素在于“域际关系混乱”,由于贫困地区农村管理的混乱加之传统思想影响,各利益团体都从自身利益出发争占土地,导致混淆域际界限或“越域”行为,使各利益主体处于失衡状态[10]。因此,针对贫困地区农村地形特点应首先从优化土地利用入手。要注重道路交通设施建设,有了便利的交通条件同时可以根据贫困地区农村的地貌特征规划村落的整体空间布局、规划好产业基地;依法合理利用土地资源配置管理制度,争取效益最大化;另外,坚决杜绝宅基地乱占乱用现象,并且给予废弃旧宅适当的重修补贴;致力于研究适合贫困地区农村土地治理技术和治理模式[11]。其次,基于人性基本需求伦理关系解决贫困地区农村温饱问题。人性就是人的伦理行为事实如何之本性。美国心理学家马斯洛1943年在《人类激励理论》论文中提出。人性有五种需求,由低到高分别是:生理、安全、社交、尊重和自我实现需求。排在首位的是生理需求,生理需求又包括:呼吸、水、食物、睡眠、生理平衡、分泌及性。如果这些需要(除性以外)任何一项得不到满足,人类个人的生理机能就无法正常运转。换而言之,人类的生命就会因此受到威胁。在这个意义上说,生理需要是推动人们行动最首要的动力[12]。马斯洛认为,只有这些最基本的需要满足到维持生存所必需的程度后,其他的需要才能成为新的激励因素,而到了此时,这些已相对满足的需要也就不再成为激励因素了。1.解决贫困地区农民生理需求。面对贫困地区农村人口“空心化”“农民荒”等状况。应继续坚持把农业生产置于农村建设的主体地位[13]。同时,应根据时代的发展,积极探索贫困地区农村生产发展的新路径。例如,根据贫困地区农村的地势特点:一方面,政府要科学统一规划集中的住宅区域与耕作区域。贫困地区农村都有自己的特色农产品,例如商洛的特色农产品有核桃、板栗、药材等,可以进行划片种植,扩大农业生产的集约化、规模化。就近与高校进行合作,有针对性的去扶持培训一批懂农业种植技术、农机作业等方面知识的人员来吸引和带动村民搞农业大发展。农业搞好了可以在很大程度上吸引贫困地区农村青壮年劳动力回乡务农,从而解决劳动力不足的问题。另一方面,可以根据地域特色发展农家乐和有特色的乡村旅游。针对城里的孩子缺乏乡村教育体验,可以将农村和就近的一些城市中小学进行合作定期到农村进行付费性质的体验等。为鼓励农户积极种植要对农户生产出的农产品提高收购价格,让农民体会到收获的喜悦。政府也应根据贫困地区农村的消费水平每年适当补贴农户。2.健全贫困地区农村公共服务设施,满足贫困地区农村人口的安全、社交和尊重的需求。公共服务设施的提升对解决“贫困地区农村空心化”问题意义重大[14]。根据贫困地区农村地域分布和人口积聚状况,建立集中并专门的供休闲、娱乐、看病、看书、养老院等为一体的公共服务区域。根据贫困地区农村现在多以留守老人、儿童和妇女为主的现状。贫困地区农村的公共服务设施建设应更多的照顾到这些人群。政府应加大对贫困地区农村的财政投入,完善农村医保、社保、养老等制度。采取多种服务方式来帮助留守人员摆脱生活困境、心理问题等[15]。

第二,基于代际伦理关系关爱贫困地区农村留守儿童的健康成长

代际伦理是现代社会不容忽视的人类伦理关系。它强调代与代之间的伦理关系,重点是前代对后代的伦理关怀。要求前代人树立代际伦理的思维方式、思维观念及代际责任,充分尊重后代人的利益和权利,从而在治理贫困地区农村空心化过程中减少对留守儿童成长的伤害[16]。从代际伦理角度去审视贫困地区农村留守儿童存在的情感缺失、迷茫、不自信等心理问题,可以更好的关爱贫困地区空心化农村留守儿童的健康成长。父母与孩子由于年龄、教育背景知识经验等不同,本就存在代沟,加上父母与留守儿童长期分离造成的不同生活环境,使孩子的代际逆反更加突出。因此,经常与父母进行情感沟通显得尤为重要。一方面政府要为留守儿童加大学校住宿的投入,这样可以让留守儿童长期生活在集体环境中,不至于造成生活和心理上的过分孤独;另一方面,面对留守儿童与父母长期相隔两地的状况,学校要配备专门的网络室:一则用于学生的教学;二则每周要留出专门的时间与远在外地的父母进行视频沟通以便及时交流学习情况和生活情况,网络视频通话直观且经济。父母与孩子进行亲情的交流是老师和同学都无法取代的,能够在一定程度上弥补父母不在身边照顾和鼓励的缺憾。贫困地区农村中小学要与本地高校进行协作,大学生周末可以走进留守儿童所在学校,为留守儿童进行心理疏导,课程辅导等,让那些远离父母的孩子能够感受到社会的关爱与温暖。

第三,基于夫妻伦理关系调节留守妇女心理问题

现代夫妻伦理关系注重追求男女平等、夫妻双方情感交流等。贫困地区农村青壮年大量外出务工,使得丈夫与留守妻子关系趋于断裂。使得原有夫妻准则失去规范功能:家庭暴力、婚外情现象频发。导致夫妻关系不平等、农村离婚率呈上升趋势。现代伦理学认为,夫妻双方心理冲突激化往往是离婚的原因。婚姻的情感与心理稳定性取决于彼此需求的满足程度。如果夫妻都能在共同生活中获得需求的满足,任何一方都不感到感情疏远和心理孤寂,他们的婚姻就是稳定的。相反,如果彼此需求得不到满足,就会产生和增强不良情绪,最终导致离婚[17]。长期与丈夫分离的留守乡村妇女心理问题是贫困地区农村空心化问题中需要着手解决的重要课题,这对促进和谐社会的建设具有重要意义。为此,有必要成立专门的心理咨询组织,定期给予留守妇女以必要的心理疏导,引导她们树立正确的家庭观。此外,还应建设丰富多彩的乡村文化活动,可以结合传统的放电影等形式及现代化文化娱乐方式不断充实和丰富乡村生活。这样便可在一定程度上缓和夫妻两地分居带来的家庭矛盾。

三、结语

贫困地区农村空心化问题日趋严重,解决的好对促进经济增长、建设和谐农村具有重要意义。未来的贫困地区农村空心化治理路径必须同时兼顾其政策性和伦理性,应当是在扬弃和继承的基础上构建出一套既适应“贫困地区农村空心化”的治理要求又可得到广泛社会接受的新型治理路径。除了要移植其他地方成功的治理经验之外,治理方式也要与贫困地区农村农民的传统道德和伦理观念相一致。

[1]程连生,冯文勇,蒋立宏.太原盆地东南部农村聚落空心化机理分析[J].地理学报,2001(4)437-446.

[2]刘彦随,刘玉,翟荣新.中国农村空心化的地理学研究与整治实践[J].地理学报,2009(10):1193-1202.

[3]刘祖云,武小龙.农村“空心化”问题研究:殊途而同归——基于研究文献的理论考察[J].行政论坛,2012,19(4):82-88.

[4]王娜姐.农村宅基地使用权的性质与物权重构[J].广州大学学报:社会科学版,2008,7(5):14-18.

[5]刘彦随.《中国农村发展研究报告——农村空心化及其整治策略[M].北京:科学出版社,2011:15.

[6]陈家喜,刘王裔.我国农村空心化的生成形态与治理路径[J].中州学刊,2012(5):103-106.

[7]冯文勇.山区农村聚落空心化特点分析[J].农村经济,2007(7):51-53.

[8]苏芳,尚海洋.农村空心化引发的新问题与调控策略[J].甘肃社会科学,2016(3):158-161.

[9]李河辉,莫国芳.农村空心化的成因及影响分析[J].安徽农业科学,2014,42(6):1883-1885.

[10]刘传江,周玲.社会资本与农民工的城市融合[J].人口研究,2004,28(5):12-18.

[11]刘烨.马斯洛的人本哲学[M].呼和浩特:内蒙古文化出版社,2008:10.

[12]卢向虎,朱淑芳,张正河.中国农村人口城乡迁移规模的实证分析[J].中国农村经济,2006(1):35-41.

[13]王广慧,张世伟.教育对农村劳动力流动和收入的影响[J].中国农村经济,2008(9):44-51.

[14]文军.论农民市民化的动因及其支持系统——以上海市郊区为例[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2006,38(4):21-27.

[15]李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-136.

[16]刘彦随,刘玉,翟荣新.中国农村空心化的地理学研究与整治实践[J].地理学报,2009,64(10):1193-1202.

(责任编辑:彭治民)

The Governance of Rural Hollowing in Poor Areas Based on Ethical Analysis

AN Mei,LIU Dun-jun

(School of Marxism,Shangluo University,Shangluo,726000,Shaanxi)

With the developmeat and transformation of urban and rural area'rural hollowing is becoming increasingly serious.A series of problems have aroused the publics concern in the society.At present,rural hollowing hase been governed to a certain degree but there are still some problems such as farmland without farming,the old left behind lacking salvage,the problems of the left-behind childrenˉs grouth and womenˉs marriage life,etc.The main reasons for these problems are the actions of governance and the choice of governance tools."Rural hollowing"is essentially a social secondary problem caused by the evolution of rural social morality.Therefore,the governance of rural hollowing in poor areas must be based on the social ethics and morals.Seeking the apprach of governing rural hollowing in poor areas from the perspective of ethics is a new attempt.

ethical analysis;poor area;rural hollowing

F323

:A

:1674-0033(2017)03-0088-04

10.13440/j.slxy.1674-0033.2017.03.020

2017-03-22

陕西省教育厅专项科研计划项目(16JK1225)

安梅,女,新疆新源人,硕士,讲师