学校安全风险防治九要点

唐钧

应急时的社会舆论应对应遵循“做好”与“说好”同步的原则,在做好应急工作的前提下开展危机公关,在展现积极态度的基础上高效应急。

学校安全牵动全国人民的关切,中央多次强调建立健全学校安全风险防控体系。在风险环境趋于复杂且风险机理更加多元的局面下,学校安全的风险防治应强化以学生为中心的理念,遵规律、讲法治、优方法、重实效,全面推进机制创新。

从海量信息中筛选出“风险清单”

厘清学校安全风险的内涵和外延,是风险防治的前提。近年来社会风险向校园的渗透和交融,导致学校安全的风险源呈现更加严峻的态势:数量激增、位置隐蔽、爆发迅猛、后果严重、影响恶劣。因此,学校安全风险的识别机制,就是要通过设定风险标准,经过科学的识别方法,从海量信息中筛选出风险源,从头绪繁杂的管理事务中挑选出事故隐患。

首先,学校安全的风险识别机制应基于学生的综合特征,设定生理和心理双重风险标准;高危风险不仅是生理层面的死伤,还要兼顾心理层面的长远影响。

其次,学校安全的风险识别方法应综合比较主流识别方法的优劣:方法一是从全国乃至其他国家已发生的学校危机中归纳出风险,该方法简便易行,但也存在滞后性;方法二是从教育教学环节中识别“人、地、物、事、环”中的隐患,识别的覆盖面广,但易因属地意识而忽视危险;方法三是以学生的学习和生活轨迹为线索,在学生上学到校至放学回家的全过程中确定风险,该方法精细化程度高,但因学生个体差异大而易导致成本过高。因此,学校安全风险识别应在遵循安全第一和比例原则的基础上,集成运用多重识别方法。

再次,学校安全风险识别机制的产出是简洁明了的风险源列表,在操作过程中应给出明确的“风险清单”。

重点聚焦“高风险点”

学校安全风险预判本质上是通过对风险规律的研究判定风险的等级,是风险防治的基础。学校安全的风险一方面具有显性的规律,根据教育教学特点,依据学生群体特征等,可分类分级研判高危风险源;另一方面风险又具有隐性的规律,部分内在的连锁反应和演变机理往往难以察觉。因此,学校安全风险的研判机制,就是要针对识别出的风险点,开展多层次、多维度的细致研究,科学判定风险等级。

首先,学校安全风险研判应充分做好显性风险规律的研究:一是风险点的周期性规律,例如季节和节事活动等周期规律与学校安全存在较强关联;二是学生成长过程中生理心理的个体规律有着较明显的风险特征;三是教育教学过程中存在频繁发生且后果严重的事故,其产生和爆发具有特定的规律;四是社会风险向校园渗透和叠加,具有传导属性等风险规律。

因此,针对学校安全的显性风险规律,应深人分析和全面掌握,科学研判常见危险。

其次,学校安全的风险研判应动态运维。一方面是基于风险点的新变化和新生风险点,另一方面是鉴于风险环境的持续变化,必须在持续识别风险源的基础上,动态判定风险等级。

再次,学校安全风险研判的产出是基于不同环境的“高危风险点清单”,即列出应当高度重视且尽快应对的风险点任务清单,便于及早开展风险防控。

预警,风险应对的正式启动

学校安全风险的预警,是风险应对的正式启动。风险预警是针对高危风险点向适合的主体提前发布警告,尽快前置防控过程。

学校安全风险预警机制应兼具权威性和专业性,应将科学可靠的预警信息提前告知适合的群体,便于响应和防范。

学校安全风险预警可细分为内部预警和外部预警。内部预警是在学校安全的大系统内各成员单位之间发布和共享预警,提前部署和实施校警联动、学校与属地联动等专业力量的预防工作。外部预警是在学生、家长、志愿者、社会组织等社会层面发布和传播预警,在社会主体的能力范围内开展合作,做好邻里守望、异样报警、友情提示等力所能及的防范,并在此过程中动态预警。

学校安全风险预警的实质,在内部是触发响应,在外部是社会动员,因此预警既要真实可信,更要緊密联动、切实有效,并配有合理的预警取消制度。

应急预案不能仅仅写在纸上

学校安全的应急预案是规范化风险应对的要件,是通过针对高危风险,预先设定处置方案并不断演练和持续更新的过程。

学校安全风险的应急预案机制应具备四项要件:一是基于应急资源和风险环境的现状,开展实事求是的预案编制;二是遵循“横到边、纵到底”的体系要求,争取既无漏洞也无死角,编制周全的预案体系;三是以应急能力提升为目标,开展必要的预案演练,检验预案、磨合机制、锻炼队伍;四是坚持与时俱进,不仅提前备好危机处置方案,还要持续更新以应对新风险,并积极联动相关部门,促进预案的良性循环。

学校安全风险的应急预案机制,应严格遵循国办发〔2013〕101号《突发事件应急预案管理办法》等要求,不仅要硬性实施,更要求真务实、富有成效。

应对安全风险不是学校一家之事

学校安全的风险共担,是形成各主体参与且责权相当的风险应对格局。风险共担是在设定风险所有权,也即明确责任主体的基础上,各司其职并在能力范围内积极应对风险的过程。

学校安全的风险共担机制,是要构建“四位一体”的风险共担局面,充分发挥各主体的优势功能。一是党委和政府作为学校安全的基础性支撑,应承担管辖范围内的安全职责;二是相关专业社会组织具备风险防治的专业优势,可提供一部分人防、技防、物防等方面的安全供给;三是家长作为监督人应承担不可推卸的法定责任,并且基于直接的利益相关性,家长群体普遍表现出积极参与热情。

学校安全的风险共担机制,其实质是形成各主体积极参与风险防治的局面,充分发挥党委和政府的行政权威、社会组织的专业特长、家长的积极主动等优势,构建全社会的学校安全风险共担和协同治理网络。

关口前移是高危风险整治的必然要求

学校安全的高危风险整治是通过各责任主体积极降低高危风险的等级,阻止危机爆发或灾后损失,实现关口前移。

首先是推行风险所有权明晰的高危风险整治,遵循“谁主管、谁负责”的原则,围绕责任制,推动高危风险的有效治理。

其次是妥善开展“缝隙”或“叠加”部位的高危风险整治,可采取“兜底”或明确主责单位等方式,促进主动且有效的风险整治。

再次是在特定风险环境中,可通过责任连带的制度设计,敦促不同责任主体积极开展主动整治,不仅是主动整改本单位责任范围的高危风险,还要积极配合相关责任单位联动整改。

学校安全的高危风险整治机制,其实质是通过责任管理,提前消除隐患阻止危机,或积极应对以减少不可抗灾害的灾后损失。

培养主体应对能力是核心

学校安全的风险防治能力提升是提高应对风险的核心实力,是针对不断变动的高危风险,持续培养主体应对能力的过程。

首先,学校安全的风险防治能力提升形势严峻,客观上面临“短板效应”:中小学生和学前儿童作为未成年人,自救互助能力弱,必然导致安全风险防治能力的“天然短板”,而局部能力不足的“短板效应”将拉低全局的安全风险防治水准。因此,针对不同年龄段学生的安全技能、避险技巧、责任意识等方面的教育宣传,在很大程度上是通过提高“最短板”的高度提升学校安全的整体能力的一种努力。

其次,学校安全风险防治能力要全局把握,还要突出重点;既要全面提升“人防、物防、技防”整体水准,又要明确“物技为辅,人防为主”的理念,明确人的能力是保卫安全的核心因素。

再次,专业力量和社会力量的风险防治能力都很重要,都需要提升。保安等专业力量是风险防治的主力和主体,需要持证上岗和定期集训;而志愿者等社会力量则是有益补充,发挥着“第一响应人”等重要功能,也需要持续培训和考核鉴定。

学校安全风险防治能力提升机制,其实质是通过持续提升以人为核心的危机应对能力,增强抵御危机和承受风险的综合实力。

应急时“做好”与“说好”须同步

学校安全的风险防治,还包括应急过程中的风险防范。应急风险防范是指防止应急失误,保障稳妥有序地处理危机,维持和提升公信力的过程。

首先,学校的应急风险防控机制,应设置根据不同责任差别化处置危机的保障机制。一是无责情况下,例如谣言等,应速战速决,快速澄清;二是部分责任的情况下,例如校外意外事件等,可协商处置,在承担法定责任的基础上开展人道主义援助;三是完全责任的情况下,例如校园内的安全生产事故等,应积极查处、主动赔偿,并亡羊补牢,杜绝再犯。

其次,学校在应急时的社会舆论应对应遵循“做好”与“说好”同步的原则,在做好应急工作的前提下危机公关,在展现积极态度的基础上高效应急;主动防范“只说不做”“说好未做好”等风险。

再次,学校在应急时尤其要注重公信力风险的防范,尽量避免应急时的决策失误、言行不当、管理不善等引发更加恶劣的连锁反应或恶性负面影响。

学校应急风险防范机制,其实质是通过规避应急错误的保障措施,将应急失误和负面影响最小化,以群众认可的态度维持和提升公信力。

充分发挥监督考核“指挥棒”作用

学校安全风险防治的監督考核是“指挥棒”,是通过全程监督和相关环节或节点的考核,既形成风险防治的导向,又硬性敦促风险防治工作的贯彻落实。

首先,监督考核机制应充分发挥监督考核指标的“指挥棒”效应。一是不仅仅表彰灾时的英勇表现,更要鼓励事前的防灾减灾;二是不仅仅考核本单位的防灾,还要监督考察“联动防控”能力,打破“孤岛效应”;三是不仅仅考核学生的成绩单,还要考察学生的自救互助能力。

其次,监督考核机制应强化信息的公开和透明,设置全社会有序参与的程序。一方面,便于社会各界有序监督、群策群力、群防群治,另一方面,有助于争取家长等社会各界的理解、体谅,达成风险防治的全民共识和责任共担。

再次,科学的风险防控绩效考核重在提升“四个程度”:一是前置程度,将学校安全风险提前处置;二是主动程度,各主体能积极防御学校安全风险;三是配合程度,各主体能具备全局意识、有效联动;四是彻底程度,能深挖隐患、根源治理。

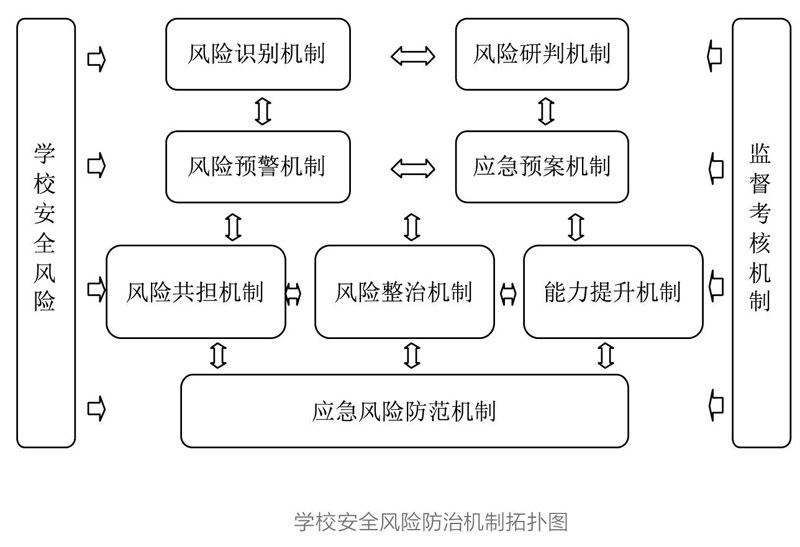

综上,学校安全的风险防治必然是系统工程:全面的安全风险识别机制是前提要件,动态的安全风险研判机制是基础因素,科学的安全风险预警机制是风险应对的正式启动,务实的应急预案机制是标准化应急的筹备,合理的安全风险共担机制是构建良好的主体格局,有效的高危风险整治机制是降低风险的关口前移,持续的安全风险防治能力提升机制是应对风险的核心实力,妥善的应急风险防范机制是兜底保障,完善的监督考核机制是导向设置。上述机制的相辅相成和有机叠加,实质是针对当前学校安全的复杂环境和风险规律所开展的全员参与、全面应对、持续提升、良性循环的风险防治工程。