“3+x”一体化校本课程的构建与实施

秦洁新+赵国强+陶安泰+袁承印

为落实“立德树人”的根本任务,山东省泰山学院附属中学本着“让学生有一个可持续的未来”的办学理念,充分发挥课程开发的优势,通过国家课程校本化改造和地方课程校本化整合逐步形成了“3+x”一体化校本课程的建设,走出了一条“素养立意”课程建设与实施之路。

一、“3+x”一体化校本课程的提出

我校的建校史就是一部课程的发展史。“3+x”一体化校本课程是在一系列课程内容、体系、形式变革和创新的基础上提出的。概括起来,我们主要做了以下两个方面的工作。

一是国家课程的校本化改造。我校编制了《泰山学院附中学科课程纲要》(以下简称“《纲要》”)《泰山学院附中实验教学实验细目》(以下简称“《细目》”)。每到新学期开学前,学校都组织学科骨干教师编制适合我校特点的《纲要》,并且每学期都进行全面修订,将修订工作贯穿在学期教学中,每一次集体备课活动都要结合《纲要》对上一周的教学进行总结,对下一周的教学进行研讨,对《纲要》中的问题加以修改。

例如,我们编制的《初中数学星级作业》分为基本水平展示、中级能力提高、拓展能力训练三个层次。学校精选有针对性、有层次性的训练题组供学生自主选择、练习,初步实现了五个功能:作业题目类型多元化,有选择题、判断题、填空题、解答题等类型;作业题量控制,实现有限覆盖;每一题目都标有星级,学生可自主选择;课业时间控制在30分钟左右;控制教辅资料,减轻学生负担。我们分年級组织编写了《细目》,把课程标准规定的每个演示实验、分组实验进行一一梳理,明确学期内容与整个学段或学年课程间的逻辑关系,在实验教学中提高学生的探究意识和实验能力。

二是地方课程的校本化整合。我校开设了12门国家课程,9门地方课程。地方课程的开设,在时间上相当紧张,在师资上比较缺乏,在内容上部分知识重复、陈旧、脱离生活,如果不进行校本化整合,地方课程非但难以落实,还会效率低下,收获甚微。为此,我们分别在2014年、2015年、2016年连续举办暑期骨干教师研修班,研讨国家课程、地方课程、校本课程的有效整合。2016年7月28—30日,课程研讨会在先期实验的基础上,出台了多个整合方案,如《基于项目制学习的信息技术STEAM课程》《环境教育与情景英语课程整合探索》《环境教育课程纲要》《健康教育、体育与健康整合方案》《安全教育与思想品德课程整合的意义及实施》《传统文化与语文课程的整合》,还有关于校本课程的《“拼天下”STEAM综合课程深度开发策略》等。

虽然我们在课程建设方面做了许多工作,但还不够完善,不能适应时代的发展。打破国家课程原有学科体系的整合过程是一个艰巨的过程,需要对内容、时间、师资和场地进行全方位整合,我们必须继续努力,探索整合课程的最优方式。在原有课程整合的基础上,我们经过长时间的学习研究,提出了“‘3+x一体化校本课程构建与实施”的设想。

二、“3+x”一体化校本课程的构建

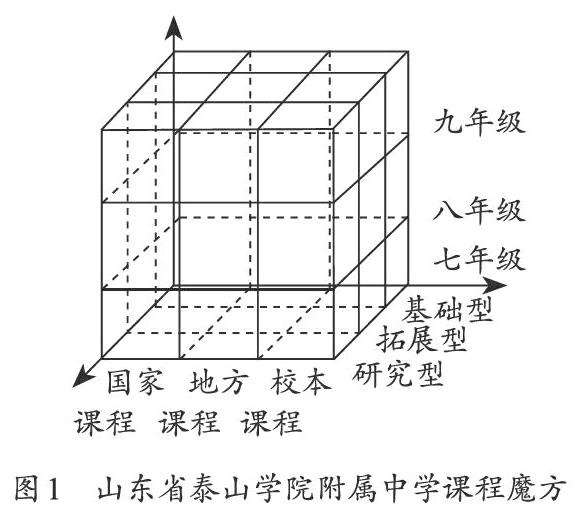

在课程开发上,我校放眼未来,着眼学生的发展,关注课程的整体性,重视学科之间的相互融合,把课程建设的出发点和落脚点都聚焦在培育学生的核心素养上。我们围绕“3”设计了一个“课程魔方”(见图1),这个“课程魔方”正面三部分依次为国家课程、地方课程、学校课程;底面三部分分别为基础课程、拓展课程、研究课程;侧面三部分分别为七、八、九三个年级。

这个魔方有27个大小不同的小长方体也就是9维27个课程群,在每个课程群中,架构了多元、多阶、严密、立体的学校课程体系,使国家课程、地方课程、学校课程真正成为“一体”。我们认为核心素养是学校课程的“DNA”,与我们的办学理念是一致的,所有课程都必须围绕发展学生核心素养来构建。多样的校本课程就像营养品一样,滋润着学生的核心素养发展,是学校根据学生的核心素养发展需求提供的课程群。这些校本课程对培养学生的兴趣特长、创新思维和实践能力,培养学生分析和解决问题的能力、团结协作的能力、社会活动的能力,具有十分重要的

意义。

七年级主要开设“基础型”课程,为学生的可持续发展打下坚实的基础。除了国家和地方课程规定的基础课程外,我们又开设了七类基础型课程,将三级课程整合为一体。我们开设的基础型课程是:

①学科类课程(语文阅读与写作、散文游记选读、望岳文学编辑部、数学傲来峰俱乐部、泰山植被研究、泰山小导游、法律大讲堂、英文剧场、法语俱乐部、日语俱乐部等);②人文素养类课程(泰山文化之历史名人、泰山石刻、中华字谜、对联文化等);③科学素养类课程(数学思维方法、生活中的物理、生物实验设计技巧、丰富的生物世界等);④艺术素养类课程(播音主持、声乐技巧、美术欣赏、漫画设计、陶艺制作、布艺创作、剪纸艺术等);⑤身心健康类课程(乒乓球运动、溜冰与平衡技能、轮滑、定向越野、极限飞盘、心理辅导等);⑥信息技术类课程(动画制作、VB程序设计、3D打印技术、机器人大赛等);⑦生活技能类课程(化学与健康、特色农产品的种植技术、插花艺术、水培生活等)。基础型校本课程是学校办学思路和理念在课程建设的集中体现,分为校内和校外课程。校内开设的基础型校本课程排在了课表里,利用学校的“自主选课学习日”,教师人人开设课程,学生人人选课走班。课程的开设实行教师网上晒出课程方案,学生网上抢课,先到先得,额满为止,打破原有班级,成立课程班级,实施走班主题教学,这样就更激发了学生自我发展的积极性。

八年级主要开设“拓展型”课程,以扩大学生的知识面。结合国家和地方课程,我校紧紧围绕着“文化基础、自主发展、社会参与”的学生核心素养,创建了自己的校本拓展型课程,使国家、地方和校本课程融为一体。我们的拓展性课程也分为校内和校外两部分。校内课程如开学课程、主题班会教育课程、心理健康教育课程、提高学习力系列课程(学长学姐谈学法、班主任谈学法、身边伙伴谈学法等)、知恩感恩系列课程、校园节日课程(体育与健康节、读书节、科技节、艺术节、英语节)、演练课程(集会防踩踏演练、灾害事故应急疏散演练等)、开放周“家长讲坛”课程、“学友讲坛”课程。校外课程如攀登泰山体验课程、“远足励志”课程、“暖冬行动”志愿者活动课程等。

九年级主要开设“研究型”课程,以进一步发展学生的核心素养。结合国家课程和地方课程,我校面向有特殊或强烈兴趣爱好的学生,开设了各种研究型课程,使国家、地方和校本课程成为一个共同体。我们的研究型课程主要以社团活动的形式进行。这些课程不占用统一课表时间,学生来源打破年级。课程开发的教师也不固定在某个年级,有特殊技能的教职工都可以参加,活动场所也不局限于校内。学生和教师平等的组成课程团队,以学生自主探究为主,充分利用家庭、社区、企业等社会资源,往往与杂志社、工厂企业或某些政府机构有联系。如我校的望岳文学社培养了一大批写作尖子生,其创办的《望岳文学》校园期刊,被评为全国十佳优秀校园期刊。我校的小记者团积极外出采访,进行写作训练,许多作品发表在《泰山晚报》上。我校的拱北石科技社积极与泰安市科协联系,走出去请进来,提高了科研能力,多位成员获得发明专利。我校的3D打印社积极开展活动,制作了多个作品,部分師生陶醉在创客

空间。

课程魔方把三个级别、三种类型的课程和三个年级都交织在一起,纵横有序,高低衔接,相互融合,形成一个立体交叉式网状结构,使各种课程成为一个有机体,集中发展学生的核心素养,真正给学生一个可持续的未来。

“x”是一个未知量,可以无限地扩大增长,意味着学生有无限可能的发展空间,这对发展学生的核心素养是一个重要的补充。存在于学生身上,难以预料又即时生成的具有课程价值的活动,学生会有意无意地自我开发。这种课程内容由学生自主确定,过程由学生自主实施,效果由学生自我评价。因为是即时生成,又具有不确定性,我们统称为“x”课程。例如,我校八年级女生自己开发的“剪纸小组”,男生自己开发的“吃货小组”(烹饪),小作家范开源和同学开发的“创作小组”等都属于我们的“x”课程。“课程魔方”已经基本上实现了各种课程的“一体化”,再加上“x”课程的补充,我校的课程构建可以说达到了高度的“一体化”。

三、“3+x”一体化校本课程的实施

“3+x”一体化课程是一个立体网状结构,千头万绪,复杂繁多,没有一个有力的领导机构和控制程序是很难实施的。为此,我校专门成立了课程管理科,三个年级分别设立三个课程实施小组,配备两名工作人员。每学期初,我们先发动组织师生申报自己开发的课程,然后写出具体的课程实施方案,交给课程管理科审批,批准后按计划具体实施。课程管理科的任务非常艰巨,首先要定好课程的主要承担者,安排好各种课程的实施时间、地点,协调好课程与课程之间的各种关系,分配好实施资金和器具,然后是实施过程的控制。过程控制是一个最难的工作,不做好过程控制就很可能使课程的实施有头无尾,雷声大,雨点小,甚至“不下雨”。鉴于此,课程管理科安排了专门的课程监察人员,按时检查课程实施情况,做好课程实施记录,从细节管理上严格要求。期末要求每个课程小组都写出总结,学校给予书面评价和一定奖励。因为课程管理科工作做得具体扎实、细致到位,所以我校“3+x”一体化课程的实施取得了明显的效果。

目前,我校整合开发了200多门校本课程,涉及的内容非常广泛。例如,我校教师开设的英语配音课程将手机与多媒体连接起来,给学生提供一个更便捷的表现平台。通过配音这个过程,配音者能更精妙的把握英语语言的细微之处,更深切地体会到努力付出之后“成功”二字的内涵。可以说,每一段配音的成功都会催生内心巨大的成就感。正如苏霍姆林斯基所言:“当学生体验到了自己是事实和现象的驾驭者,在他们手里,知识变成了力量。感到知识是一种使人变得崇高起来的力量—这是比任何东西都更强有力的一种激发求知兴趣的刺激物。”通过配音,学生最大的变化就是:心生强烈的内驱力并由此辐射到英语学习的方方面面,学习态度发生巨大转变,由“要我学”变为“我要学”。

总之,我校的“3+x”一体化课程构建成效显著,目前已经取得了许多成果,有力地发展了学生的核心素养。

(作者单位:山东省泰山学院附属中学)

责任编辑:李莎

lis@zgjszz.cn