日本作为看护政策前提的家庭模式

——20世纪70年代之后的育儿·老年人看护①

藤崎宏子

⋆藤崎宏子:(日本)御茶水女子大学教授

一、课题的设定

Esping Andersen在其福利体制论中断言,“支撑战后福利国家‘黄金时代’的家庭与福利国家的结合,在后工业社会中变得具有了消极性”(Esping Andersen 1990=2000:108)。山田昌弘也受到了这一观点的影响,认为“支撑战后日本福利社会的‘家庭主义的家庭政策’已经开始解体”,并对想继续维持性别分工型“标准家庭”而产生的社会风险进行了分析(山田,2001:28)。此外,中川清(2005:314-319)整理了明治时期以来的家庭与社会政策的“关系史”,特别指出20世纪90年代以后二者的关系迎来了新局面。也就是说,他认为以“雇用者家庭模式”为前提的政策体系已经失效,社会政策不得不涉及那些不具有家庭结构的个人以及家庭内部的关系性。尽管这些观点所参照的资料及所使用政策的范围、论点、时代、地区不尽相同,但却准确指出了现代日本家庭与福利国家复杂的关系性。同样出于对此问题的关心,本文对作为社会政策前提的或者说社会政策所期望的家庭模式的变化进行探究。但在讨论的方针和范围方面进行如下限定:

第一,本文中所使用社会政策的范围限定为与育儿·老年人看护相关的“看护政策”①“看护政策”这个词,虽然有一些使用实例(比如,(日本)《海外社会保障研究》No.164的特集“世界的高龄者住宅和看护政策”等),但没有明确的定义。本稿中,主要从比较宽泛的意义上,指为了支援儿童、需要看护的高龄者、身心障碍者等的日常生活的安定机能的政策。。之所以这样限定,一是因为受本文的篇幅和笔者的能力所限,无法将与家庭生活状况相关的社会政策全部涉及到。二是因为家庭与社会政策是各自在特有的理论下成立、变化的制度(藤崎,2004:113-114),在其交叉部分中最容易产生规范性矛盾的就是看护的相关问题(松木,2013)。第二,尽管本文将分析对象限定为育儿·老年人看护的“看护政策”,但其政策范围仍需要进一步限定。这里先操作性地将家庭所实行的“看护”设想为原型,将能够对其主要构成要素——“劳动”“费用”②从“劳动”“费用”两个侧面考虑护理及护理政策的视点是从Peng和副田的研究中得到的启示(Peng1999:副田2003)。但是,这些研究中“护理”“现金”作为术语被使用,本稿中的“劳动”“费用”分别和其对应。另外、女权论社会科学家们的护理论中,也非常注重这两个侧面,这两方面对应Daly and Lewis(2000)的理论中的“service”,“cash”。然而,笔者曾经说过在考虑看护政策的时候,和“劳动”“费用”并用了“管理·责任”,认为应该重视“管理·责任”这个要素,这次的考察中,不在范围之内。产生某些影响的社会福利、社会保障领域的政策作为考察对象。另外,对于与一般情况下负担“看护劳动”构成协调关系的、带有作为“看护费用”供应手段的有偿劳动性质的一部分劳动政策,也将作为关联对策进行讨论。第三,本文的分析中所使用的资料以各类政策文件为中心③在引用审议会报告和法律条文等的公性质文献的时候,笔者并非逐个添加出处,直接参照的资料如下:全国社会福利协议施策资料会编《社会福利关系施策资料集》(No.1-31);国立社会保障·人口问题研究所《日本社会保障资料Ⅳ(1980-2000)》的资料(http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/shiryo.html);各省厅的web网站里有刊载的审议会资料;另外,关于统计资料,e-Stat,参照了国立社会保障·人口问题研究所的社会保障统计年报数据库。。因此,尽管很多情况下,这些政策的前提或是政策所期望的家庭模式并不一定表现得很明确,笔者也尽可能地对其进行解读。第四,分析对象的地区和时期限定为20世纪70年代以后的日本。70年代正是以1973年第一次石油危机为契机的福利国家“黄金时代”的终结以及在其后的低经济增长中重组的开端。因此,通过以这一时期为起点探究看护政策与家庭的关联,可以获得理解其现今状况的线索。

以下,本文将在第二部分以10年为单位,概观日本育儿·老年人看护政策自20世纪70年代以后至今的变化。在第三部分,本文将从几个观点出发,考察在上一部分所掌握的看护政策的动向中,作为前提的或所期望的家庭模式究竟显现出了哪些变化。在第四部分,针对今后需要继续研究的课题,陈述几点个人见解。

(一)20世纪70年代

1.背景

自20世纪50年代中叶至1973年,日本社会以年均超过10%的速度完成了高速经济增长,与此同时,配套的社会福利、社会保障制度也得以快速推进。其核心成果包括:到1961年,建立起了“国民皆保险·皆年金体制”以及1964年建立起了“福利六法体制”。1970年前后,所谓的革新自治体在东京都、大阪府、神奈川县相继成立,推进了国政层次福利体制的改善。因此,在70年代初,“认为福利的扩大是理所应当的这一观点处于统治地位”(仲村, 1986:6)。1972年组阁的第1届田中内阁提出了日本列岛改造论,继而大幅增加了1973年公共事业费的额度。社会保障费预算也进一步大幅增加,还出台了老年人医疗费减免等政策,这一年被称为“福利元年”。但是不尽如人意的是,1973年秋受到以第4次中东战争的爆发为开端的第1次石油危机的影响,1974年出现了战后首次经济负增长,福利国家建设受挫,时代急转走向了所谓“福利改革”的时代。但是,在革新自治体的存在以及国会中保守和革新力量不分伯仲的政治形势下,政府继续维持了“不能改变重视福利的政策,实际上是在没有对社会保障进行改革的情况下,推行了继续维持高度增长的社会保障政策”(土田, 2005)。

2.育儿援助政策

首先,笔者想介绍一下以保育政策为中心的对“育儿劳动”的援助。在1963年中央儿童福利审议会保育制度特别部门的《这样思考保育问题——中间报告》中,虽然公开介绍了所谓的保育7原则,但是整体论调仍旧是在强调家庭保育的重要性。不过为了应对现实需求,还是加速增加且改善了保育所,保育所数量从1960年到1970年增加了144%,从1970年到1980年增加了156%。其背景是20世纪60年代以来对女性兼职劳动需要的增加(堀江, 2005:186-187),以及受到“让保育所的数量赶上邮筒数”口号下不断高涨的母亲运动的影响。70年代中叶,专职主妇比例整体上升,本时期也是女性的“主妇化”加剧的时期。但同时,在东京都等都市地区的女性就业率自50年代开始一直处于上升状态,“不放弃主妇角色,同时重视对雇佣者家庭更好的生活的追求及自身生活方式的调整过程”(中川,2005:310)初具端倪。与当时重视家庭保育的规范倾向相背,60年代、70年代,“育儿劳动”的社会化性质逐渐加强。但是,根据副田关于不同年龄保育儿童的分析可以确定,在70年代中叶之前,0岁儿童保育几乎没有增加,3岁以上儿童(特别是3岁儿童)的保育增加显著。此外,70年代后半段,保育所利用者阶层从低收入阶层向中间阶层扩大也是其特征之一(副田, 2003:74-76)。

另一方面,虽然对离婚母子家庭的儿童抚养津贴(1961年)、对养育残障儿的家庭的特别儿童抚养津贴(1966年)等“育儿费用”的公共援助领先法制化并开始实行,但对普通家庭的育儿费用的援助直到1971年儿童津贴法》的制定才终于得以实现。作为国际上所认同的日本儿童津贴制度的特征,副田义也列举了以下4点:津贴制度的制定时间晚;②支付对象自第3个孩子起;③支付条件方面存在收入限制;④还未实行儿童津贴与税制的扣除抚养费用的统一(副田, 1986:28-30)。在这当中,①~③由于对象家庭的限定,本来应具有普遍性的儿童津贴却被赋予了筛选主义的性质。不仅仅在政界,在一般大众中也普遍通行的育儿费用本应是父母的责任,因为其父母(尤其是父亲)是处于终身雇佣和年功序列等雇用惯行之下的想法导致了④的出现。这与当时倾向于“将孩子只当做是家庭的孩子、父母的孩子、‘家’的孩子来看待”(副田, 1986:40)这一社会意识相关。另外,辻由希基于性别视点,对儿童津贴的权力领受人设定为“该父母中维持该儿童的生计程度高的一方”,主要设定为父亲,以及在收入限制关系中与夫妻双方都工作的家庭相比,专职主妇家庭被优待这一制度设计进行批判(辻, 2012:115-118)。不论哪种情况,与通过保育政策对“育儿劳动”进行援助的增长相比,对“育儿费用”的援助数量甚少,其“政治议题化”(辻, 2012)直到20世纪末才得以实现。

3.老年人看护政策

对20世纪70年代的“看护劳动”的援助主要按照《老年人福利法》(1963年)设定的各项服务来应对,整体上是以机构福利为中心开展的。特别是同一法律制定时所创立的特别养护老年人之家不断急速增加,在1965年为27家,1970年增至152家,1975年增至539家,1980年增至1031家。关于居家福利服务,老年人福利法制定时老年人家庭服务员派遣制度(Home Help Service)①家庭护理人员服务等很多的服务在法律制度上的名称已经变化了很多次,本稿为了简单易懂,统一采用了适用范围最广泛的名称。另外,法律名和施策名也是同样。仅是被纳入自治体的任意事业,20世纪60年代后半段,以“卧床老年人问题”的社会问题化为契机,老年人家庭服务员派遣制度在全国开展。此外,1975年发表的《关于今后社会保障的情况》(社会保障长期计划恳谈会)中,从“为了尽可能维持老年人及残障人士在地区社会及家庭中的生活”这一观点出发,把居家福利服务作为主要目标,同时也提出了“也要求受益者承担相应的负担等费用负担的合理化”的议案。另外,1977年,在中央社会福利审议会·老年人专门部门的意见呈报中,还建议老年人之家向地区开放。1978年卧床老年人短期护理事业(Short Stay事业)、1979年日间护理事业(Day Service事业)均成为国库辅助事业。但是,直到20世纪90年代,老年人的居家福利服务才真正开展。这一时期,虽说是以机构福利为中心,但在当时人口老龄化速度渐渐攀升的日本社会,其定员范围过小。本来适于进入特别养护老年人之家的老年人在所谓的老年人医院长期住院的“社会性住院”渐渐成为社会问题。

另一方面,“国民皆年金·皆保险”体制为“看护费用”提供了基础。而且,医疗费方面,1973年70岁以上老年人的医疗费免费制度导入后,减轻了老年人个人及其家庭的负担。同时,70年代老年人医疗费急速增加,特别是使拥有众多高龄被保险者的国民健康保险的运营形势变得严峻。另一方面,标准国民年金老龄年金的数额稳步上升,1966年为“1万日元年金”,1969年为“2万日元年金”,1973年为“5万日元年金”,其与之后的厚生年金水平上升一起,为老年人家计的安定做出了贡献。另外,据推测,由于这些社会保险的付给被认定为老年人“个人”的权利,不论与子女家人等是同住还是分住,其都起到了促进老年人经济·精神方面自立的效果。同时,尽管没有直接针对看护服务的补助,但由于取消了利用机构服务、居家服务时的收入限制,实行费用应能负担的原则,使得低收入阶层可以不用负担费用而使用服务的情况变的普遍。

(二)20世纪80年代

1.背景

以1973年为分界线,对福利国家评价的恶化使1980年前后日本的看护政策出现了明显的阴影。有几个宣言性的文件在20世纪70年代后期被公开发表。在1978年的《厚生白皮书》中,日本老年人与子女的同居率较高,被称为“福利的内含资产”。1979年,自民党政务调查会发表了《与家庭基础的充实相关的对策纲要》,明确表示父母扶养和儿童保育·教育最根本上是家庭的责任。还有,政府在同年内阁会议决定的《新经济社会7年计划》中明确表示,已经在经济发展上追上了欧美发达国家的日本应该走“不再继续以发达国家为范本……而是不断以个人的自主努力和家庭、近邻、地区社会等的连带为基础,高效的政府重点在于保障合适的公共福利”的独特道路,并将其称为“日本型福利社会”。第2届临时行政调查会成为了基于此理念推进行财政改革的主体。该调查会于1981~1983连续发表了5次报告,其追求的目标即“有活力的福利社会”正是“日本型福利社会”的具体体现。由此,平冈公一将80年代之后的时代称为“福利扩大与福利缩小同时进行”的时代(平冈,2010:25-26)。被称为《家庭白皮书》,1983年版《国民生活白皮书》中,在讨论了欧美各国家庭政策内容的基础上,以日本的育儿·老年人看护问题不似欧美一般严重、国民对家庭问题的政策援助的期望较低为论据,认为“公共部门不应轻易介入家庭领域,而应在让家庭功能充分发挥的基础上努力进行侧面援助”才是问题的关键,其论调明显具有贯彻“日本型福利社会”路线的特点。

2.育儿援助政策

如前文所述,20世纪六七十年代计划增设保育所,对“育儿劳动”的援助急速扩大。尽管对婴幼儿保育需求的控制是主流观点,但70年代后期1、2岁儿童保育也显示出了一定的增加。但是,进入80年代后其增长出现停滞(副田, 2003:79-81),保育所的增设没有了踪影,入所儿童数量也以1980年为顶峰转而减少。另外,自70年代末开始,以都市地区为中心,无许可的所谓“婴儿宾馆”增加,婴幼儿的死亡事故也接连不断。公共设施中低龄儿童保育机构不足,以及与父母工作形态的多样化相对应的接收机构的欠缺是导致问题产生的背景原因。尽管针对这一事态政府出台了《延长保育特别对策实施纲要》(1981年),但并不具有实效性(副田, 2003:80-81)。80年代后期,“儿童家庭福利”一词开始普及,强调了把育儿场所的家庭本身当作援助对象的理念。但涉谷敦司认为,其实质不过是通过强化家庭的养育功能来实现“福利的缩编”(涉谷, 1999:381,2007:15)。1988年中央儿童福利审议会发表了《对今后保育对策推进的意见报告(案)》,指出需要采取婴儿保育、延长保育、夜间保育、保育多功能的地区开放、临时保育等措施应对保育的多样化需求,但真正着手改善是在90年代以后。

对“育儿费用”的援助也同样表现出了停滞和后退。在临时行政调查会第1次报告(1981年)中,提出了“对于儿童津贴,与公共负担相关的给付只应限定在低收入家庭”等彻底性改革的提案。对此,厚生省以中央儿童福利审议会的意见为依据予以反对,坚持“在现行财源框架内审视付给内容”,最终保住了制度的命脉(副田,1986:38-40)。结果,1982年强化了收入限制条款,在1985年的法案修改中,一方面将给付对象从原来的第3个孩子开始扩展到第2个孩子,而另一方面,又将给付期限从原来的到小学结束为止缩短为到上小学前。这样一来,尽管给付者数量增加了,但津贴的给付总额却减少了。因此,副田评价说,在这一时期,政策的方向反映了当时的财政问题和财界的意向,是向“家庭主义”的回归(副田, 2003:79)。

3.老年人看护政策

老年人医疗费给付制度虽然在1973年刚刚设立之后被当作“财政恶化的原因”饱受批判,但70年代并未对此制度实行改革,“社会性住院”患者和老年人医疗费持续膨胀。在第2届临时行政调查会的第1次报告中,强力推动尽快实现老年人保健法的早期出台,以实现“各类保险者间负担的公平化”“导入患者承担部分费用”等。以此为契机,1982年,老年人医疗费给付制度废除,同时制定了老年人保健法。这一连串的改革对老年人的“看护劳动”及“看护费用”两个方面产生了影响。

在“看护劳动”方面,将看护场所“由机构向社区”转移的趋势逐渐明朗。中央社会福利审议会的意见报告《关于当前居家老年人福利对策的方式》(1981年)中指出,由于“希望能够在已习惯居住的地区中维持生活”的老年人数量众多,今后需要“原则上要以住宅安置应对为主,住宅安置有困难时才进入老年人之家,有必要积极确立居家福利的对策”。但是实际上,社区的接收机构和家庭的接受体制不能在短时间内调整完备,于是1986年通过对老年人保健法的部分修改,新创立了作为医院与家庭的“中间机构”的老年人保健机构。对于被称为居家福利三大支柱的家庭护工服务、日间护理服务、短期护理服务,也在数量及内容上得到了扩充。家庭护工服务方面,通过1982年运营纲要的部分改正,取消了派遣家庭护工的收入限制,采取了基于应能负担原则。此外,通过1989年运营纲要的部分改正,派遣条件中“当出现该家庭无法进行老年人看护的情况时”这一表述被改为“该老年人或其家人需要老年人看护服务时”。暂且不论这一举措在当时的实效性,但它却显示出社会福利中自己决定、自主选择的理念开始得到重视(藤崎, 1998:193-194)。另外,正如1980年的社会经济国民会议报告书《社会福利政策的新理念——以福利的日常生活化为目标》中提及的一样,也强调了“作为面对普通人的服务,也将开通有偿服务之路”。在高速的人口老龄化和家庭变化的背景下,人们意识到将老年人福利服务的利用阶层扩展到中间阶层的必要性。但是,由于不可能将向低收入阶层无偿提供的服务在同样的条件下扩大至中间阶层,所以采用了根据应能负担的费用负担原则。

据此可推测,20世纪80年代对“看护费用”的援助处于后退方向。这是以“日本型福利社会”“无增税财政再建”为旗帜而推进的行财政改革的必然结果。上述的社会经济国民会议报告(1980年)与次年开始讨论的临时行政调查会的议论完全一致,在“从社会福利走向社会服务”这类吸引人眼球的宣传口号下,根据能力负担费用,振兴市场服务,有效利用志愿者,以及支撑基础的家庭这一构图被描绘出来。但是,与育儿领域相比较而言,可以看出,对“看护劳动”“看护费用”的援助在更早的时期就出现了“社会化”的动向。

(三)20世纪90年代

1.背景

20世纪90年代伴随着引人注目的“1.57冲击”拉开帷幕。关于福利政策,整体而言,1989年根据福利相关三次审议会提交的《关于今后社会福利的情况》的意见报告,政府对福利八法进行了修改(1990年),重视市町村的作用、提供保健·医疗·福利的综合看护、推进居家福利、培养福利服务领域的民间事业者等政策成为了核心支柱。老年人保健福利推进10年战略(黄金计划)的推进,是其典型的措施。在严峻程度深化的财政问题背景下,医疗及福利领域中,由医院、机构到社区、居家成为潮流,在此既定路线下,增加接收机构成了当务之急。对作为看护场所的社区、居家的关注,使家庭在老年人看护中的作用得到了彰显。1992年,夫妻共同工作的家庭与专职主妇家庭几乎并驾齐驱,1997年以后前者便完全超越后者了。因此,在90年代,可以说是“雇佣劳动与看护、育儿进入调整期的关键时期”,“与家庭关系相关的政策调整也进入了一个新的局面”(中川, 2005:315)。实际上,这一时期,相关看护新方案不断出台的政策性意义,时常用“家庭援助”一词来加以强调(藤崎, 2000)。另外,据推测,“少子高龄化社会”这一用语常常出现在政府的正式文件中也是在90年代中期①根据《朝日新闻》的报道搜索,1996年度预算政府案公布之时,福利关系预算的追加部分的说明中,“为了应对少子高龄化,高龄者看护《新黄金法则》,育儿支援的《天使计划》……”(《朝日新闻》1995年12月26日朝刊)中有这样的一段,用了“少子高龄化社会”这个词。“少子化”和“高龄化(或者是长寿化)”同时使用的最早的例子是1990年4月举办的研讨会“开启明天的女性”的介绍文(《朝日新闻》1990年4月17日朝刊)。另外,1993年,在经济改革研究会向当时的首相细川护熙提出的最终报告中,使用了“少子化、高龄化社会”这样的词。这样来看,可以推测1993~1995年,少子化·高龄化被看成了一体的意识明显。,两个看护领域的同期性和关联性受到关注。也就是说,人们重新认识到不仅仅是因为长寿化,也是因为少子化,人口老龄化进一步推进,同时以生产年龄人口转而减少为契机,人们更加担忧未来社会保障财源的保证问题。此外,以两个看护领域都更加需要应对中间阶层为论据,以应对多样化需求的必要性为理由,民营化路线得到强调。

2.育儿援助政策

这一时期对“育儿劳动”的援助以“少子化对策”为基调,从两个方面得以推进:一是1991年《育儿休假法》的制定,其中提及了在保障父母(特别是母亲)的持续就业的同时,也保障了自己可以有一定的时间亲手育儿。对育儿时间给予保障②重视护理政策中的“时间保障”“时间政策”的先行研究例方面,可参考下夷(2000)、原(2008)等人。的制度也适用于一般雇佣劳动者。关于育儿休假法,1975年通过议员立法,将特定职种育儿休假法法制化以后,虽然执政党、在野党各党派有些制定法案的举措,但在日本经营者团体联盟等雇主团体的极力抵制下最终并未实现(伊岐, 2011:113-122)。但是“少子化”的冲击加上对未来劳动力人口减少的危机感是制度导入的推手。虽然当时适用对象仅限大企业,并存在即使能够在育儿休假中保全地位也无法获得收入补偿等极具限制性的内容,但在对工作育儿两不误的援助上可以看出其进步。二是,关于70年代出现的保育需求的对策,到了这个时期,与数量上的扩大相比,以满足需求的多样化为目的的质量提高的特征显著。尽管自80年代前后起,人们开始认识到幼儿保育等需求,但正如《保育问题讨论会报告》(1994年)中所指出的一样,实际的对策仍然极为不充分,不成熟。因此,同年出台了4大臣共同签署的《关于今后育儿援助政策的基本方向》(天使计划),从1995年开始纳入到“紧急保育对策等5年事业”中。在该事业中,提出了至1999年为止的5年间应达成的低龄儿童保育等的数值目标,开始对各自治体、保育所提供辅助。就事业结束阶段的实际成果来看,0~2岁低龄儿童的接收量由45.1万人上升至56.4万人,增加了25%,实施延长保育的园区数量由1649所上升至5125所,增加3.1倍,临时保育从387所增加至685所,增加了77%,取得了一定的成果(厚生省儿童家庭局企划课少子化对策资料室资料)。其中,临时保育的作用被设定为可用于缓解专职主妇的育儿疲劳,从中可以看出保育政策所覆盖家庭范围的扩大。总体来说,这一时期的保育政策,在出生率显著下降的背景下,遵循“以复数家庭模式为前提开展”,显示出了“缓慢的看护‘脱家庭化’的迹象”(副田, 2003:82-83)。

那么对“育儿费用”的援助情况如何呢?1991年的儿童津贴法修改中,遵循上一年中央儿童福利审议会的意见报告,将付给对象扩大至第1个孩子,月额是第1个孩子和第2个孩子5000日元,第3个孩子10000日元。另一方面,由于给付期限缩短到了3岁以前,给付对象儿童数量大幅减少。副田(2003:82)批判这项修改“只是为了给国民留下一种‘育儿的社会援助’的印象而实行的”。此外,辻评价说,尽管有收入限制,但不管孩子的数量是多少,对养育不满3岁儿童的家庭进行给付的制度改正反映了这样的思想萌芽。即这个年代带着孩子的母亲存在就业困难,有必要“对家庭看护进行经济援助”(辻, 2012:115)。但是无论如何,从津贴金额和接受给付者的范围来看,对“育儿费用”的援助在20世纪90年代出现了停滞和后退。

3.老年人看护政策

这一时期对“看护劳动”的援助与育儿领域一样,从两个方向得到推进和发展。首先,为了获得看护的时间保障,在看护休假制度导入上,劳动省委托妇女少年协会进行了调查研究,其成果通过1989年《关于年迈双亲看护的劳动者福利对策方针》公开发表后得到具体化运作(伊岐, 2011:135-136)。该报告中值得关注的是,之所以将看护休假时间定为3个月比较合适,其提出的依据理由是脱离发病后的危险状态到并发症稳定下来需要约3个月的时间,刚刚出院后的看护问题不得不由个人来应对等。尽管人们开始认识到为看护休假是有必要的,但并没有设想长期的看护过程与工作同时成立的情况。在那之后,育儿休假法经过了1995年、1999年两个阶段的改正,变成了育儿看护休假法(伊岐, 2011:141-142)。与育儿休假制度相比,看护休假制度仅是小幅度的改革①根据2009年的育儿·看护休假法改正,创设了家庭成员看护的短期休假制度(1人1年5天)。。关于另外一个侧面,即看护劳动的“社会化”,是基于90年代推进的黄金计划、新黄金计划,通过保健福利服务的数量扩充进行的。特别是在作为核心支柱的居家福利服务的改善方面,在黄金计划开始前的1989年至其结束的1999年,家庭护工者从约3.1万人上升至17.6万人,日间护理从1089所增至13350所,可以看出其大幅度增加。但是,地区间的差距较大,就对目标数值的充足率来讲,家庭护工服务方面,所有市町村平均为84%,充足率不满50%的市町村占12%,其间存在较大差距(厚生省,2000:168-169)。另外,居家福利的扩充虽然被作为大目标被提出,但就1999年的阶段预算来说,居家福利远远低于福利机构。老年人看护问题,一直以来是以设想为以卧床为代表的身体不自由的情况为中心,但在这一时期,如何应对“痴呆老人”作为课题显露出来。1997年,“痴呆老人”的群体之家成为了国库辅助事业,成为了具有普遍性的课题。

关于看护政策的财源和费用负担的问题,1989年看护费用社会负担制度情况讨论委员会的中间报告出台以后,人们对此开展了具体讨论。1994年发表的《21世纪福利展望》中,提出了基于老年人本人的意愿,建立最适合自己的选取性服务,发展利用型服务系统的目标。同年末,老年人看护、自立援助系统研究会的报告书出台,提出了看护政策的重组与基于社会保险方式的新机制的创立。此后,通过在老年人保健福利审议会上的多次讨论,经历反复磋商后,1997年12月制定了介护保险法,为了2000年4月实行各种准备工作不断推进。尽管在这样的制度改革下,20世纪90年代的“看护费用”是以老年人福利法为根据法,遵循“应能负担”“应益负担”中的某一原则负担的。制度实行以来,以前对低收入者开展的免费家庭护工服务也如上文所述,由于1982年的纲要修改,废除收入限制,同时纳入了费用应能负担的原则。但是,这里需要讨论的不是费用负担的有无或是原则,重要的是费用征收的对象是谁的问题。对于应能负担的情况下的收入的评测,多数情况下,不是依据利用服务的老年人个人,而是依据老年人所属的家庭或是维持这一家庭生计的主人。笔者曾经将在利用老年人看护服务时那种明确地将家庭条件作为问题的情况称为“家庭条件”,为了将其与实质上对家庭的援助、协助以及要求承担经济负担的结果的条件称为“家庭规定”,并将两者加以区别。在20世纪90年代所有主要的机构、居家服务中,都存在着明确的或是不明确的家庭规定。从中可以看出服务利用的前提中暗含着对家庭看护的期待,同时服务利用被等于无法接受家庭的援助,固此很容易变成带有很强的负面烙印的东西(藤崎,1998:182-192)。

(四)21世纪以后

1.背景

伊泰普水电站当时初步选定的单机容量为700 MW,对其向上取700的倍数,分别得到12 600 MW和14 000 MW。所以伊泰普水电站的初期(1991年)装机容量为12 600 MW,并预留了扩建2台700 MW机组的机坑。到2007年伊泰普水电站总装机容量从12 600 MW增加到14 000 MW,年发电量为900亿kW·h。该数据与表2中数据基本一致,验证了该方法的可靠性。

20世纪90年代后半段以后,日本社会福利制度的基本框架重组进一步推进。正如1997年介护保险法的制定以及儿童福利法的修改所显示的,随着措施制度被废除,服务提供主体的限制进一步放宽。在1998年发表的中央社会福利审议会社会福利构造改革分科会的《关于社会福利基础构造改革(中间总结)》中,①由服务利用中的措施制度向根据契约的利用方式转换,②确保服务的质量和效率性,③以地区福利的确立作为改革的支柱。这样的制度改革的方向性,与2000年由社会福利事业法修改为社会福利法及儿童福利法、老年人福利法等的修改相关联。另外,少子高龄化不断加速,每年高龄化率的预测值不断攀升,财源问题变得更为严峻。尽管80年代开始福利缩减已经在进行,但是以1997年的财政构造改革法的制定为背景,进入了“打造具有实效性的社会保障费用控制框架”“福利缩减为首要任务”(平冈, 2010:28-30)的时代。同样在90年代后期,由于劳动法多次修改,劳动政策中也出现了放宽限制,伴随着长期不景气、脱工业化、经济全球化等构造变动,雇用的非正规化进一步发展(平冈,2010:33-34)。“工作困难”“差距社会”“贫困的再现”等话题在媒体上盛行,育儿、看护领域也都以家庭为媒介受到了影响。同时,社会保障制度的可持续性及福利领域间财源分配的平衡成了非常需要注意的事情,人们在讨论对代际间利害冲突的担忧的同时,也开始强调老年人看护政策的分配控制和对“育儿家庭”的大力援助的必要性。

2.育儿援助政策

20世纪90年代以来,以“少子化对策”的名义进行了育儿援助,21世纪以后对其重视程度进一步增加,并且具有了突破保育政策的综合性质。以2003年《少子化社会对策基本法》及《下一代育成援助对策推进法》的制定、少子化社会对策会议的设置等为开端,各种法律制定及项目策划相继启动。2004年内阁会议上决定了《少子化社会对策大纲》,为了明示其重点实施的5年计划,制定了“儿童·育儿应援计划”。这一计划以①年轻人的自立和健康的育儿、②对工作和家庭两不误型家庭的援助及对工作方式的再认识、③对生命的重要性及家庭的作用等的理解、④育儿上新的互相支持与连带为支柱,显示出推进少子化中不再突出保育政策特殊化地位而实行综合策略的认识。此外,在这一计划的最后,作为“讨论课题”,指出“对于社会保障给付,将重新评价所占比重较大的老年人给付,控制支撑这一以制度的年轻一代以及将来一代的负担增加”是重要的,这一点也备受关注。另外,《关于新少子化对策》(2006年)、《〈应援儿童与家庭的日本〉重点战略》(2007年)、《儿童·育儿视野》(2010年)、《新待机儿童零作战》(2008年)以及《待机儿童消除“领先”项目》(2010年)、《儿童·育儿援助法》等关联三法(2012年)相继出台,可见人们把少子化和家庭问题当作重大政策课题来对待。

根据以上所述,可以说对“育儿劳动”的援助政策正在扩充。关于育儿的时间保障,育儿·看护休假法历经多次修改,特别是在2009年的修改中,通过《爸爸妈妈育儿休假计划》等促进父亲获得育儿休假,通过雇用保险法的修改设置了育儿休假给付等,体现了鼓励休假政策考虑。关于育儿休假取得率,尽管在2012年女性为83.6%,男性为1.89%,差距颇大,但却使育儿中的脱性别化成为可能。此外,保育政策大体上处于扩充状态。观察1990年、2000年、2012年的变化,保育所数量分别为22703所、22195所、23470所,入所儿童数约为164万人、179万人、216万人,呈增加趋势。另外,关于自80年代起备受关注的低领儿童的接收问题,从2000年起至2012年止,保育院所接收的新生儿从65782人大幅增至107969人,一两岁的儿童从46万余人大幅增至683727人。但是,以都市为中心仍有数十万等待接收的儿童,这些儿童的接收问题仍是一个很重要的遗留问题。

另外,作为提供“育儿费用”支柱的儿童津贴,在20世纪90年代末自公联合政权的努力下首次被提上日程(辻, 2012:116-118)。2001年,政府放宽了领取津贴的收入限制,学龄前儿童的85%都得到了津贴。《少子化对策基本法》(2003年)的第16条中编入了“国家及地方的公共团体,为减轻生子、育儿者的经济负担,应当采取儿童津贴、奖学事业及儿童医疗等相关援助措施,同时采取有关税收的措施及其他必要措施”等规定。此后,在2005年的总选举中,以民主党为首的各党均发表了充实儿童津贴的宣言,该宣言成为了政府正式开展改革的契机(辻, 2012:118-122)。此外,在2006年,OECD在《对日经济审查报告书》中,关于日本儿童的贫困率问题为日本敲响了警钟,带来了极大影响(阿部,2008:ii)。之后,关于儿童津贴问题,政府施行了领取年龄的上调和津贴额度的增加等改正方案。在2009年的大选中获胜的民主党从2010年开始取消儿童津贴,改为给付孩童津贴。孩童津贴取消了收入限制,以给予中学毕业前的孩童津贴补助为宗旨,正可谓是普遍的家庭津贴。但是,在那之后的两年间政府进行了三次制度变更,在孩童津贴政策实施过程中遇到了阻碍。2012年起,政府开始实施现行的儿童津贴制度。在此之后,政府虽然提高了对“育儿家庭”的经济援助的必要性的认识,但是现状是政府仍然没有制度性保障。

3.老年人看护政策

首先是关于看护保险制度下的看护服务状况的基本数据。2000年4月末至2012年4月末,需要看护者统计数从218万人增加到了533万人,增加了144%。另外,2000年4月和2012年4月的服务利用者从149万人增加至445万人,增加了199%。利用者数量的增加自不必说,其利用明细中的居宅服务数量的增加十分显眼。2012年4月服务的保险给付费用总额所占的比例分别为:居宅53%、地域密集型10%、机构38%,1980年开始被着重强调的“从机构到住宅”至此初步实现名实皆存。另外,以社会保险方式为基础的“从措施到契约”的服务供给、利用方式的转换也促进了服务利用者数量的增加。可以说看护保险制度传入时被大肆宣传的“看护的社会化”也取得了一定的成果。

关于看护费用,在介护保险法制定之前的1994年,厚生省内部的企画小组汇总的“老年人看护新系统试行方案”中,家庭看护被作为保险给付的对象。同年开始的老年人看护、自立援助系统研究会所提供的报告书中,从“与利用外部服务的事例相比的公平性”“伴随着看护所产生的支出增加”等视点出发,提议应当考虑给予家庭看护现金津贴(看护补贴)(增田,2003:173-174)。但是,众所周知,这些提议最终并没有被采纳。老人保健福利审议会的最终报告(1996年)中记为“消极论色彩很重的两论并记”(增田,2003:179),没能从对家庭看护现状看有必要进行援助的“积极论”和期待变革家庭看护中根深蒂固地存在性别歧视的“消极论”中妥协点的情况下,最终在法案提交阶段完全放弃了给予家庭看护现金津贴的想法。此后,在自民党政调会长龟井静香(当时)的带动下,一时采取了补救性质的对家庭看护的经济援助政策,但是并不是对“积极论”的回应,只是规范性地强化了家庭看护而已(藤崎,2009:43-44)。在上述的2005年的法改正案中,通过区分需要看护的程度和变更支付限定额度,以轻度者为中心的服务利用受到抑制,对家计产生了重大的影响。服务利用被抑制的影响被归结于利用保险外的服务所带来的家计支出的增加,或者是没有补贴的服务造成看护水平和生活质量的下降,但这样的状况至今没有发生变化。

三、家庭模式的演变

(一)对看护的“劳动”“费用”援助的不均衡

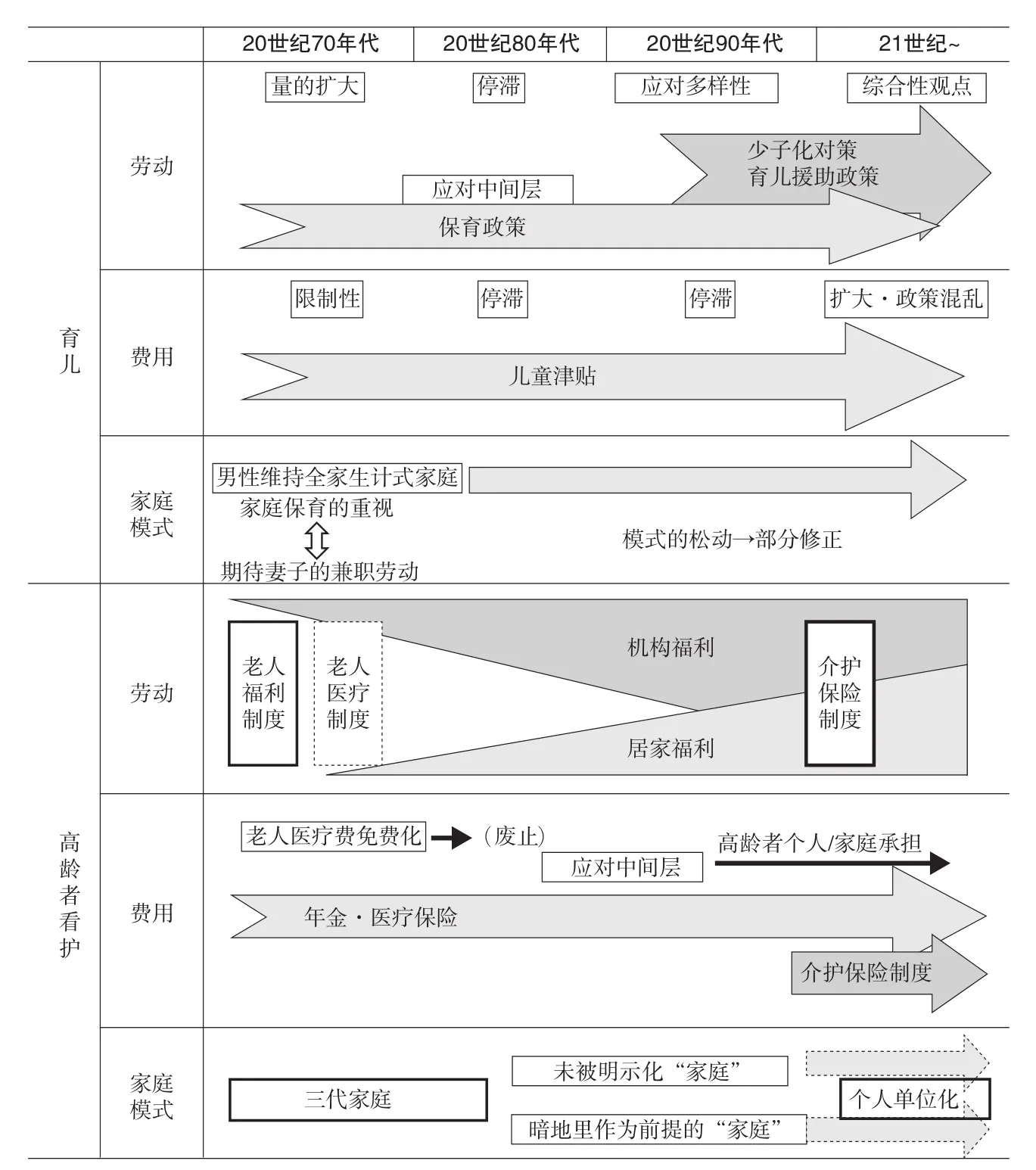

图1总结了上一节所概括的20世纪70年代至今的育儿援助、老年人看护政策的动向,和被这些政策作为前提的家庭模式。从本图及上一节的叙述中可以看出,首先,作为单纯的事实,在过去的四十多年间对于“看护劳动”的援助在育儿、老年人看护两个领域中已经十分完备,可以说已经达到了“社会化”的性质。以此为背景,在育儿领域出现了为解决高度经济成长下劳动力不足的问题而产生的对有效利用已婚女性作为兼职劳动力的需要,80年代后半段以后的男女平等政策的推进,以及从90年代开始作为严峻事态而被关注的少子化倾向以及“男性维持全家生计式家庭”的动摇。其次,在老年人看护领域,自70年代开始慢慢发展,90年代开始亟待真正得到解决的人口高龄化的看护需求增大,并且90年代以后有了真正的居家看护的趋势。现今,育儿领域和老年人看护领域没有政策的支持都不能成立,虽说对“看护的社会化”的抵抗势力并没有完全消除①根据自民党宪法改正草案,第24条插入了“家庭成员必须互相帮助”,引起了极大的争论。(《朝日新闻》大阪总社2013年11月29日朝刊)。另外,从重视“家庭教育”的教育基本法的改正中,也可以认识到强烈责问家庭责任的倾向(辻。2012)。,但认为这是必然状况的这种心理状态也在国民心中渐渐扎根②比如,根据内阁府的“看护保险制度的舆论调查”(2010),“认为”随着看护保险制度的导入看护问题有所改善的人占51.3%,超过了“不这么认为”(28.8%)的比例。。

图1 育儿·看护政策与家庭模式的变迁

不过,这两种看护的范畴也有共通点,那就是相对于看护的“劳动”援助,日本政府对于看护的“费用”援助非常薄弱。这一点,Ito·Peng在研究育儿和看护老年人对策时从日本与西欧三个国家之间的国际比较中教育得到了印证。他的结论是,日本的看护供给模式是“无偿的,而且偏重于廉价的家庭看护”,并且批判到,女性的看护权力没有作为公民权被确立起来(Peng, 1999:35-36)。下夷美幸和广井多鹤子认为,在单独讨论支持育儿的政策时,日本之所以偏向于支持工作与育儿双管齐下,是由于随着经济和产业结构发生变动,优先考虑起用女性劳动力来应对变化的结果(下夷, 2000:290-292;广井, 2009)。虽然不能否定援助育儿的政策很大程度受经济理论影响,但是关注将育儿和家庭联系在一起的规范性因素也是很有必要的(广井, 2009;辻,2012)。另外,从老年人本身创造的经济价值很少、看护和家庭的关系多种多样、家庭的看护人也有可能是受雇的劳动者等方面来看,很难作出一致的估计,这应该也是缺少对“看护费用”投入的原因。

(二)作为前提的家庭模式

20世纪七八十年代,上述两个领域中作为政策前提的,或者说被期望的家庭模式是被大大缩小的一个范畴。育儿领域暗地里被设想为“男性收入为主的家庭”的核心家庭,和看护老年人领域的“三代家庭”虽然有所不同,看护的“工作”和“费用”基本上都是家庭的责任,家庭根据性别划分工作内容受到鼓励。具体来看,从1984年所得税扣除配偶限额提升,1985年基本退休金第3号被保险人制度产生的家庭主妇优待政策和1984年的与老人同居的特别赡养扣除制度的导入等可以看清看护政策内在的规范倾向。但是,在此之后的以家庭模式为前提的看护政策在两个领域里发生了分歧。

在育儿领域,20世纪70年代以来,虽说已婚的女性的兼职人数变多了,但这说到底是以完成对“家庭的责任”为前提的(服部,2003:180-182),并没有在“男性维持全家生计式家庭”中起实际作用。而且,为了让家庭生活更富足以及实现自我价值的已婚女性的参加劳动的经验和生活时间分配的变更也越来越成为动摇以往性别决定分工的契机(中川,2005:310-311)。作为80年代的另一个侧面,男女雇佣机会均等法的制定(1985年)所象征的颂扬“女性的时代”的时代氛围也催生了变化。而且,比女性的变化更明显的很大一部分原因是男性的挣钱养家角色的动摇。保育所入所职员的扩大的要求、儿童补贴的政策日程化(辻, 2012:116-118),意味着“全职工作的话,家人就能获得过上普通生活的收入”“生活前景是可预测的”这样现行的社会保障体系固守的前提已经崩溃(山田,2010:13-14)。显示着制度和人们的生活状态之间的背离正在不断扩大。

另外,作为老年人看护政策前提的家庭模式,被评价为“福利的隐形资产”(厚生省,1978)的三世同堂的比率在不断下降,其比例分别由1980年的40%,下降到1990年的40%、2000年的27%,已经不能再称之为“家庭模式”了。老年人所居家庭的构成开始多样化。除此之外,老亲扶养·看护规范也都变得暧昧起来(下夷, 2009:35-36)。家人看护的主要责任人和看护状态,是反映各个家人情况的家庭成员间的交涉过程的产物。因此,尽管保守派议员会间歇性地谈论“孝敬父母”的规范,但是却很少谈论把特定家庭模式作为看护政策的前提,更别提以家庭为中心的政策讨论了。实际上,辻认为,关于老年人看护,在政策层面上是在进行“家庭和看护的分离”(辻,2012:103-111)。但是,这并不意味着对于由家人照顾老年人的期待在消失。就像现在的介护保险制度所代表的那样,看护援助政策里虽然没有将“家人”明示,但是制度设计本身就在一定程度上考虑到负责看护的“家人”的存在。因此,单身老年人变身为看护难民的情况和近年来逐步增加的男性看护人员的困难(斋藤, 2010)也变得更加严重。

(三)作为政策对象的家人和个人

20世纪90年代,家人和看护政策的关系发生了很大变化。在这个时期,与看护相关的国家社会保障改革的方向是强调“以家人(家庭)为单位到以个人为单位”。在1995年社会保障制度审议会发表的《社会保障体制的再构建》(劝告)中,“家人和男女平等”这个项目强调了从男女平等的视点重新看待以前的性别角色分担的必要性,提出了以下方案:第一,把社会保障制度从以家庭为中心转换到尽个人所能的以个人为单位。另外,考虑到很多女性做临时工作,“关于家庭责任和就业的合理安排,需要重新审视社会保障制度和税制,使其中立”。这样的提案,在理念上和1995年批准的ILO156号条约(家人的责任)联动,也推动了1999年男女共同参与计划社会基本法的制定。另外,更现实的问题是,“如果继续免除作为无偿家务劳动责任人的奖励——女性的保险金和税的话,作为社会性家人责任援助系统的社会保障财源是无法支撑的”(服部,2003:194)。尤其是关于年金制度中的第3号被保险者的问题,近来遭到大众非难,1998年的年金审议会“关于国民年金·厚生年金保险制度改正的意见”中也曾提到,同时也推动2000~2001年的“与女性的生活方式等变化对应的年金理想状态相关的讨论会”中的讨论(会议主席:袖井孝子)。但是,众所周知,第3号被保险制度仍然得以存续。

就像这件事情所象征的那样,对社会保障制度的“个人单位”化的实现进行对抗的背景中,有对育儿领域中的“家庭单位”,以及虽然在不断变得不确定,但是作为规范标准,维持着“男性维持全家生计式家庭”状态的政治性期待。另一方面,关于老年人介护政策,现行的介护保险制度的制度设计,在负担和收益两个方面同时出现了个人单位化的进程。但是,尤其是需要特别护理的人的居家护理,就算是将可利用的服务全部利用,如果没有家人的“看护劳动”的话还是无法成立的。除此之外,与男女共同参与计划、育儿领域一直积极推进工作和护理同时兼顾援助相比,在由于看护状况的多样性而难以设定家庭模式的老年人看护领域,出现了超过3成的男性看护人员是很讽刺的现象。以护理为中心的家庭规范、性别规范,还有护理政策的效果的复杂性,这些有待更加深入的考察。

四、结语

20世纪70年代之后的福利国家再编过程中,“看护问题”在政界内外引起了人们极大的关注。过去,看护以家庭为中心,具有极强的私密性,但是现在被定位为社会性问题,需要有独自的政策应对。然而这个过程并没有进行得很顺利。尤其是家庭主义规范根深蒂固的日本社会,欲将“看护”和家庭联系在一起的抵抗势力虽然外形在不断改变,但仍然存在。因此,本稿通过分析70年代以后的看护政策的动向,考察了以各年代作为政策前提的,或者是期待的家庭模式是怎样变化的。所选取出的政策范畴是在看护问题中也非常具有一般性的育儿和老年人看护,无论是在哪个领域,都更多地关注了对看护的“劳动”“费用”的援助政策的理念和内容。

结果就是,20世纪七八十年代,虽然在育儿和老年人看护这两个领域都采用了以性别角色分担为基础的家庭模式作为前提的看护政策,但90年代以后,其模式也产生了分歧。在育儿援助政策中,由于男女雇佣环境变化和随之伴生的家庭变化,人们认识到已经不能把“男性维持全家生计”作为前提了。但是这个模式并不是完全被放弃了。在老年人看护领域,受到老年人的居住形态和看护状态多样化的影响,制度设计开始以“个人单位”为前提,也出现了家人看护的难度增加的情况。无论是固守已然不合现状的家庭模式,还是放弃家庭模式本身,都不会最终解决护理问题。尤其是近年来,援助的重要性成为超越阶级、性别、是否工作和护理的双方的亲属关系等,超越立场的课题,和育儿、老年人看护问题一起,使事态变得更为复杂。护理政策虽然也进行了制度改革,这种制度改革一定程度上考虑了这种需求的一般化和多样的应对方法。但是,即使如此,也不能说社会现实和政策的整合性已经足够了。除此之外,在近年的育儿援助政策中明显可以看到的一些论调,包括家庭的多样化和对个人的选择性的承认,通过将问题自身“私化”,蕴含着维持现行护理规范的风险(涩谷,2007:22-25)。另外,现在政策的重点正从老年人开始向“育儿家庭”转变,怎么调节世代间的利益纠葛也成为一个大的社会课题浮出水面。在收入差距问题日渐严重的现在,形成家庭本身就变得更难,也需要对人们的生活结构本身进行重新审视。需要带着政策视点的家庭研究,或是考虑家庭因素的政策研究来思考的课题还有很多。