改革后中国城镇医疗保障发展水平评估及演化机制的供给侧研究

黄 冠

⋆黄冠:厦门大学嘉庚学院副教授

在现代国家,医疗保障主要由政府主导建设。根据OECD2009年的统计,发达国家在医疗方面的平均支出占GDP的6%,仅比占比重最大的养老支出低一个百分点,并且在这些支出中来自公共资金的支出占70%以上(Adema, W.、 M.Ladaique,2009:14)。根据世界卫生组织的定义,一个典型的医疗保障政策可以达到以下几个目标:明确未来的情况、列出各个不同群体可以期待的角色和优先程度、在民众间建立并传达共识(World Health Organization,03-22-2011)。医疗保障政策的种类有很多,包括个人医护政策、药品政策以及与公共相关的疫苗、烟草甚至母乳喂养等政策。这些政策覆盖了从医疗资助到医护服务分配、医疗途径、医疗质量和医疗服务平等全方位的医疗保障(Harvard School of Public Health,2011)。

一、不同学科关于医疗保障研究的现状

目前,针对医疗保障,来自不同学科的学者从其自身的学科视角出发,进行了各有特色的讨论。在这之中,从研究内容上看,多数的政治性争论都是围绕个人医疗政策展开的,特别是对于那些可以归入经济或者哲学范畴的试图对医疗资源分配进行改革的方面;哲学性争论一般围绕个人权利、道德和政府权威展开;而经济性的论题则包括怎样使医疗资源分配制度的有效性最大化,同时支出最小化。虽然医疗保障的运转经常表现为个人收益的增长,但是健康的人力资源也为经济和社会的发展提供了有力的支援。

关于医疗保障的政治哲学研究主要集中在对获取医疗保障的权利探究上。多数国家或政权在构建他们的医疗保障时都整合了人权理念,把医疗保障的获得作为现代社会基本人权之一。根据世界卫生组织的报告,当今世界所有国家都至少参与了一个涉及获得医疗保障和其他与健康相关的必要资源的权利的、与医疗有关的人权协定(World Health Organization,05-27-2011)。例如美国的《世界人权宣言》就宣称享受医疗保障是全人类的一项基本权利(United Nations,1948)。在一些政权和具有不同信仰的组织中,医疗政策会受到由扶贫济弱的宗教信仰构筑的既有责任观念影响。其他政权和非政府组织在定义其医疗保障时,依托人道主义原则宣扬医疗责任共负和神圣健康权(United Nations,1948)。

尽管在将医疗保障看作一项基本人权方面达成了共识,但在医疗保障费用该由谁负担这一问题上,学界还存在着很大的争议。例如,一方面政府在医疗方面的支出常被作为全球性的指标来反映政府对其民众承担的医疗保障份额(Lu, C.、Schneider, M.T.、Gubbins,P.; Leach-Kemon, K.、Jamison, D.、Murray,C.J.,2010:1377)。另一方面,美国出现的一股思潮认为由纳税人负担的医疗保障损害了医护人员的专业判断,而政府在监督医疗保障运转方面的创新将会侵蚀医患间的保密关系(William F May,1994:573)。这种观念进一步引发了主张医疗保险损害病患分配其个人收入自由的论调(Thomas,2000)。

围绕医疗保障争论的另一主题是:政府通过法制手段控制的私营医疗服务提供者同公共医疗保障体系间的关系问题。自由竞争支持者认为这种行为破坏了医疗系统的收支平衡机能,因为那些能够自行负担医疗支出的社会成员也会从公共体系中获取资源(Tanner MD,2006)。此问题的实质是私营的医疗保险公司或医疗保障机构,相对于政府规制和计划,在向其客户提供最优服务时,是否处于更为有利的位置。另一种争论来自美国,美国的部分学者认为政府过度控制了医疗保障和保险企业在具体工作中的行动,降低了效率(David L.Weimer、Aidan R.Vining,2010:28)。

经济学中对于医疗保障的研究主要集中在资金的筹集和使用方面。多种类型的医疗政策、资金筹集政策并存,为分散病患在接受医疗服务时的经济风险而相互合作。这些政策项目包括公共资金资助的医疗保障(通过税收或保险推行,也被称为单一支付系统)、强制的或者自愿的私人医疗保障以及通过私人公司实现的纯粹资本化个人医疗保障等(Kereiakes, D.J.、Willerson, J.T.,2004:1461)。讨论主要集中在何种医疗资助政策能够更好或更坏地实现医疗保障目标,以及如何确保分配的资金得到有效的公平使用。

此外,对于医疗保障的研究已经从单纯的集中在资金筹集和医疗资源分配,扩展到国内和国际层面的医药研究政策和健康劳动力计划等领域。在医药研究政策方面,医药研究既为建立在其研究基础之上的医疗保障政策提供支持,同时也部分关注医药资源的筹集(The Cato Institute,2005)。也有学者主张公共资金支持只会引起反效果,因为公共资金支持只会使得激励也变得不确定,同时破坏研发的稳定性和效用(Miller RL,2003:57)。在健康劳动力计划方面,许多国家对符合医疗保障要求的适龄劳动力数量、劳动力的分配和健康劳动力的衡量标准都有明确的规划。在其他方面,健康劳动力计划作为“自由竞争”原则在医疗保障领域的体现被推行到劳动力市场的所有参加者当中。健康劳动力计划通常都是建立在医疗保障研究得出的结论基础之上的(World Health Organization,03-22-2011)。

二、中国城镇医疗发展的历程与现状

(一)中国医疗保障发展的历程

早在革命战争时期,在我党控制的革命根据地,由财政支持的和供给制高度融合的医疗保障已经存在。但在我党取得解放战争胜利初期,面向民众的医疗保障实施范围依旧被限定在曾经的革命根据地。直到1952年,医疗保障的覆盖范围才被扩展到全国。在医疗保障覆盖人群的演化过程中,初始阶段,医疗保障只覆盖残疾军人、各民主党派人士和公务人员。1953年,大学生被加入保障范围;之后在1956年,外国专家和退休人员也开始享受医疗保障。

1956年后,除了有特别规定的病症和过度医疗,一般情况下,医疗保障报销了受益人医疗支出的绝大部分。当时医保的主要资金来源有两个:一是各级政府财政支持;二是各级医疗基金。公共财政负担了所有公务人员的医疗支出;非公务人员的劳动者需要自己负担一小部分费用,同时其所在单位的医疗基金也会提供相应补助。

当时,医疗保障被以实物和现金两种形式兑现。卫生部及各级医药委员会对医疗保障体系的运转进行监督。为了杜绝医疗资源的滥用,20世纪60年代,一系列限制支出的条例和规定被颁布,从而明晰了医疗保障体系的覆盖范围。尽管如此,民众的医保需求依旧十分巨大。此后,在“文革”期间,医疗保障的覆盖范围被显著缩小了,这使得当时的政府有能力将旧的医疗保障体系维持到了改革开放。

除从属于劳保体系的医保服务外,职工医保系统作为补充,以《中华人民共和国劳动保险条例》为基础,由政务院《关于中华人民共和国劳动保险条例若干修正的决定》具体描述,它覆盖了国企职工和其家庭成员的医疗需要。政务院《关于中华人民共和国劳动保险条例若干修正的决定》同时规定,集体企业职工的医疗保障体系的构建也要参照《中华人民共和国劳动保险条例》的相关规定。在1953年以前,该体系的全部支出都被计入企业的经营成本当中。从1953年起,职工医保费用开始从职工的工资中征收。但在1966年,职工医保体系的覆盖范围被显著缩小了。之后,受“文化大革命”的影响职工医疗保障费用被停止征收,所有的职工医疗开支都由企业的管理经费负担。1969年,一个名为“职工福利基金”的项目得到推广实施,职工每月工资的11%将作为基金费用被征收,为职工医疗保障体系提供了稳定的经费支持。

除了一般性保障,针对受伤的职工,无论工伤与否,全部都提供包括住院医疗(由其所在单位选择医疗机构)在内的免费医保支持。当然,如果职工想要获得额外的医疗服务,需要自行负担那部分超支的费用,而与职工所在单位有合作关系的医院则可以决定职工是否可以转到其他医院接受医治。依据工龄的差别,职工在进医院就治的前六个月可以每月领到60%~100%不等的工资(David E.Kelley,1998:37)。

1993年中共中央在通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,此后各个新的医疗保障体制设计试点工作开始铺开。在经过了多个地区的试点以后,1998年中国政府颁布了《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》,开始对中国的城镇基本医疗保障体系进行改革,以“基本保障、广泛覆盖、双方负担、统账结合”为原则的全国性的医疗改革开始了(郑功成等,2002:35)。

此后,一个由各级地方政府运作的,融合了社会统筹和个人账户的基本医疗保障制度得到实行。基本医疗保险费由用人单位和职工双方共同负担。缴费率应随经济的发展作相应调整。职工个人缴纳的基本医疗保险费全部计入个人账户。各地可根据以收定支、收支平衡的原则,自行确定本地的起付线和封顶线。起付标准以下的医疗费用由个人账户支付或由个人自付,起付标准以上、最高支付限额以下的医疗费用主要从统筹基金中支付,个人也要负担一定比例。超出最高支付限额的医疗费用可通过商业医疗保险等办法解决。其中,到户医疗的费用主要由个人账户负担,医院医疗的费用主要由社会统筹资金负担。 最低的费用支持是当地职工平均年薪的10%,最高的额度是当地职工平均年薪的4倍。

为了满足居民多种多样的医疗需要,同时减轻受保人的费用负担,政府建立和改善了以补充医疗保险为主体的多层级的医疗保障体系(Government of China,2004)。同时,公务人员享受公费医疗,并享有不同额度的医疗补助。在维持1998年确立的医疗保障主体架构的情况下,政府逐年扩大城镇医疗保障的覆盖面,提高地区间的一体化程度,缩小不同群体所享受的医保待遇的差距。近期,以福建三明的“三医联动”改革经验的推广为主要内容的新一轮针对医保运营模式的调整已经铺开。与此前的制度架构改革不同,此次的调整是在不改变城镇医疗保障基本制度架构的情况下,对其运营模式进行调整。由于本研究的对象是中国城镇医疗保障的制度架构,故此本次针对其运营模式的调整并不在本研究的范畴之内。

(二)中国城镇医疗保障的现状及问题

1.中国城镇医疗保障的制度现状

表1概述了面向公务群体以外的劳动者的中国城镇医疗保障的主体制度架构,从中我们可以发现,中国目前已经形成了以城镇职工基本医疗保险配合城镇居民医疗保险为主体,并在此之上叠加了其他以扩大医保覆盖面和提高现有受益群体的医保收益水平为目的的补充性医疗保障项目的城镇医疗保障体系。具体来说,该体系以就业情况和居住身份为基准,在优先面向城镇职工提供保障的情况下,参照城镇职工医疗保险构架了面向城镇居民的基础医疗保险。其他补充性的医疗保障项目基本以上述两个项目的参保为前提,来进一步提高医保的受益水平。

续表

在保障项目的采纳方面,政府选取的均为固定缴费和限定收益上限的混合型的资金累加型医保项目。与改革前从属于劳动保险的医疗保障项目相比,现行的医疗保障项目的资费负担主体已经从公共财政转换成个人、企业和公共财政共负。虽然由于医疗服务同养老服务的差异(医保仅负担患病群体的支出,而无需按人头发放)和通过明确由统筹资金来负担改革前即退休人员的医疗支出避免了个人账户“空账”的出现,但是也造成了部分地区统筹资金负担过重等问题。尤其是当前的统筹层次还停留在市一级,直接造成地区间的医保资源分布不均等问题。此外,不同群体间所能享受的医疗保障水平也存在明显差异,呈现从公务人员、事业单位员工、企业雇员到一般市民的递减趋势,且在同一群体中供职在不同单位的人员享受的医疗保障水平也存在差异。这就造成了中国城镇医疗保障一方面制度一体化程度较高,另一方面在资源分配上又存在显著的零碎化特征。

从目前的制度设计来看,虽然针对医疗支出较大的情况提供了专项保险,但是城镇医保依旧是对低于最高限额的医疗支出的报销更为充分。这样的制度设计实际上更有利于规律性的“防微杜渐”式的医疗行为,也更加有利于全社会平均健康水平的提高,但是如果未能培养起良好的医疗习惯、“讳疾忌医”则会发现当前医疗保障体系对于短时间内的大额医疗支出的报销能力依旧不足。

2.中国城镇医疗保障发展评估

在前面介绍了中国城镇医疗保障演化的历史进程和当前制度架构的基础上,得益于统计数据的丰富,我们可以进一步对中国城镇医疗保障的发展在进行量化分析的基础上,给出相对客观的评价。依据联合国教科文组织的数据资料,目前中国在全球人类发展指数排名中列第101位。在比较医疗保障时,我们选取在人类发展指数排位中的极高水平、高水平、中等水平、低水平、平均水平、处于第一位的国家(挪威)和中位国家(第93位——厄瓜多尔)作为参照,来衡量中国的医疗保障在世界上的发展水平,以及推断其同国内其他与社会发展相关项目的相对位置。

从表2中可以看出,中国的医疗发展指数在全球排名中一直处于高水平,虽然近年来增速减缓,但是依旧保持着上涨的势头。在涉及到细节比较时,我们很容易发现中国在免疫和新生儿童这几个基础医疗部门均取得了高水平我国甚至极高水平的成果,但是在医护人员比重方面却仅处于世界平均水平,而当比较各国医疗支出占GDP的比重时,我们会发现中国一直徘徊在世界的中低等水平上,直到近年,才刚刚超过中等水平,甚至距中位水平的厄瓜多尔(HDI排名远低于中国)还有不小的差距。

表2 2015全球主要医疗情况汇总

通过上面的比较不难得出结论,尽管中国的医疗水平从整体来看已经处于比较发达的状态,但其整体支出还有很大提升空间,且在多个方面存在进一步提高的可能。虽然中国医疗指数排名远高于其人类发展指数排名,且基础医疗发展良好,但随着医疗的发展,医护人员可能出现不足。尽管中国医疗指数远高于其人类发展指数的现象,常被解释为为满足中国经济发展需要而对医疗进行的特化建设,但此后的部分将在检验这种论调的同时,探讨决定其发展特征的根本原因。

图1 1993—2012年中国城镇基本医疗保险资金(%GDP)

具体到城镇医疗保障体系的运转情况方面,通过图1我们可以发现其各个项目的覆盖率呈现从城镇就业群体到居民的递减态势,且补充性项目的覆盖率显著低于基本项目的覆盖率,同时越是与就业情况相关度高的项目的覆盖率也越高,且收益较好,而越是面向一般居民的基础性项目,其覆盖率和收益率均较低。此外,如图1所示,我们可以发现虽然城镇基本医疗保险起步较晚,但是资金增长迅速。医疗保险基金的收入无论是增长速度还是数额都始终高于医疗保险基金的支出,在2006年后医保基金的累积结余在数量和增速两方面均超过了其他分支。这充分显示了中国医疗保险体系的资金累加型特征。

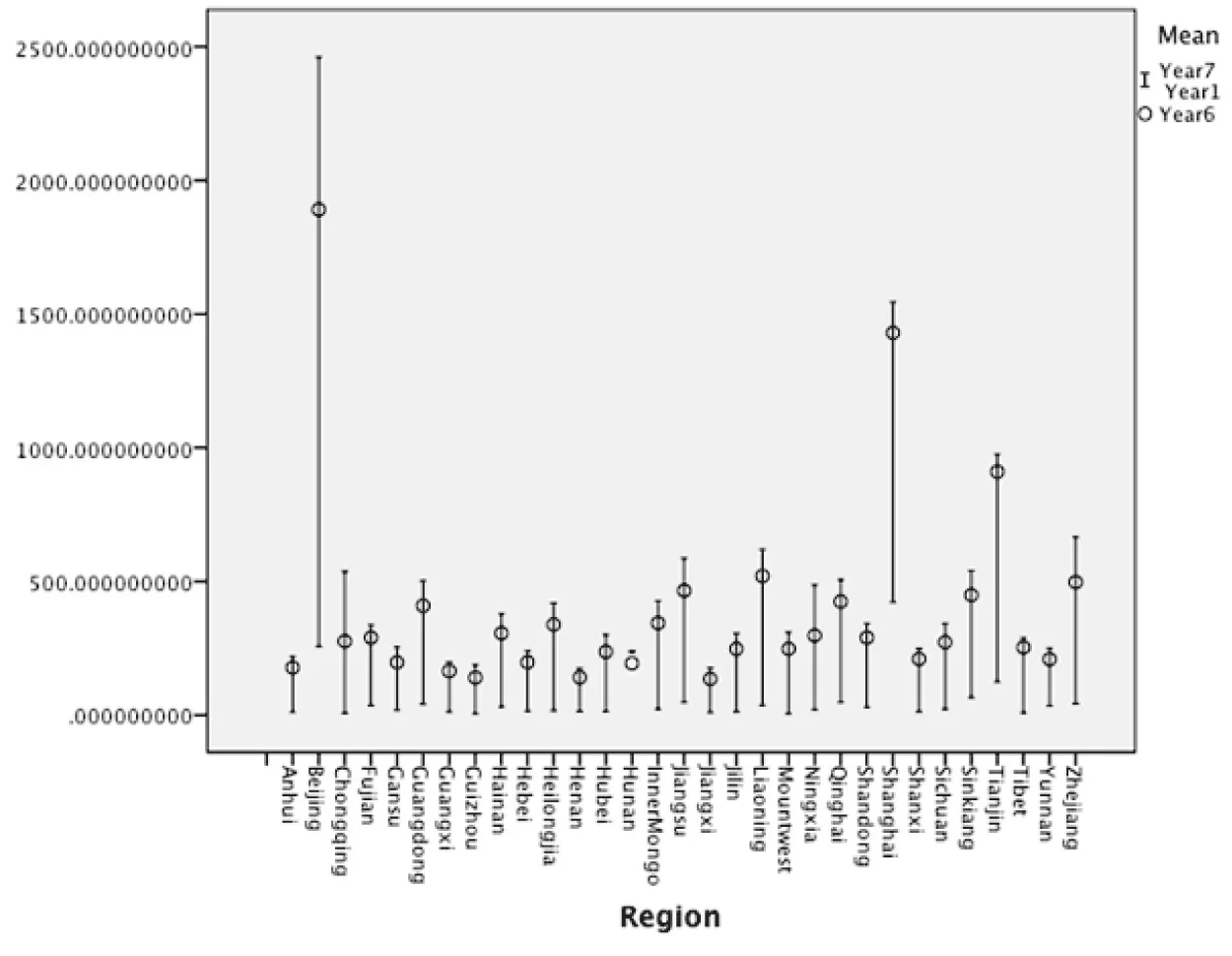

图2 2002-2012年分省人均城镇基本医疗保险收入(元)

利用2002—2012年十年间的城镇基本医疗保险统计数据,以2002年数据为起点,以2012年数据为终点,来展现这一时期各个省份人均城镇基本医疗保险资金的变化幅度,以2011年数据为段点来展现在最近的一年中各个省份人均城镇基本医疗保险的资金变化速度,从图2、3中我们可以发现中国人均的城镇基本医疗保险资金的各个分支从东部地区到西部地区均显著递减。从图2中我们可以发现,东部各省份的人均城镇基本医疗保险收入的额度和增速均显著高于中西部各省。

图3 2002—2012年分省人均城镇基本医疗保险支出(元)

在城镇基本医疗保险的人均支出方面,虽然延续了从东到西递减的趋势,但是在具体分析各省的数据时,我们可以发现,不同省份的人均医保支出的增幅和增速并未同资金收入的趋势完全一致,例如北京地区就表现为高收入、高支出,而上海地区的支出则显著低于收入,在北京地区在这一较长的时间段中并未持续性地出现显著高于上海地区病患人口比率的情况下,这意味着两地在医保资金的使用上是存在着差异的,而这种差异在其他的省份也不同程度的存在,以至于在杭州地区由于医保资金出现大量沉淀,已经在探讨允许参保人用个人账户资金为其家属支付医疗费用的情况下,三明地区却迫于医保资金匮乏而不得不开始“三医联动”的改革(苏澎、段光锋、王丽洁、田文华,2016:17)。

为了检验社会惯常的对改革前“公费医疗”的正面印象,以及由此引申的对改革后医保非议的可信性,如表4所示,本研究将可获得的数据分成改革前(1978-1992)、改革中(1993-1997)和改革后(1997-2012)三个时间段,来检验1993-1997年进行的医疗体制改革对中国医疗保障的影响。自1998年改革完成后,中国的医疗支出同人均GDP之间保持了显著的正相关增长,但是在支出的政府和个人支出分支中,来自个人的支出同各项经济和社会指标的改善都表现出了明显的负相关,这显示了改革后的中国医疗体制为个人“减负”的属性。与此相对,在政府支出分支中则表现出了与个人分支完全相反的变化。

在改革前,随着经济情况的改善和项目存在年限的累积,个人分支的支出有显著的增长,而政府支出则显著下降,这意味着改革前所谓的“公费医疗”体系在减轻民众负担方面的表现实际上不及改革后。另外这两个分支同非劳动人口这一关键变量间的关系也发生了颠倒,在改革后当非劳动人口比重增加时,来自政府和社会的医疗支出反而显著减少,而在改革前,在同样的情况下个人支出会有显著增长。这种变化一方面暴露了在改革前的中国医疗供给中,主要面向的就是劳动人口,而改革后,当非劳动人口比重上升时,个人支出也会显著升高,配合前面的分析我们可以确定,中国医疗保障无论在供给还是资金筹集方面都与就业高度相关的这一事实。

通过回顾中国医疗保障的发展历程,我们可以发现,中国的医疗保障从时间纬度看,从其构建伊始只是对特定的社会群体提供医疗保障的供给制度的一部分。虽然随着时间的推移,它的覆盖范围不断扩大,但在地域间、城乡间、行业间、级别间所提供的医疗保障差异依旧很大。改革前后,公共资源对医疗保障的支持发生了根本性的变化,改革后的医疗保障虽然仍着眼于重点保障就业群体,但是公共资源在减轻民众的医疗负担方面日益发挥着积极的正面作用。从整体上看,目前中国的医疗保障体系在支援经济增长和保障经济健康运行方面表现出众,但是在提高社会成员的生活质量方面的作用就相对较弱。

三、中国城镇医疗保障的演化机制

已有的研究对于当前中国医疗保障“基本保障完善,发展支援不足”(Guan Huang,2013:147)给出的原因,归纳来讲,一方面是与解释西方国家医保发展类似的,主张中国目前经济发展未达到发达国家的阶段(苏澎、段光锋、王丽洁、田文华,2016:18),另一方面是由于中国政府在选取医疗保障项目时倾向于采用同日本类似的,在保证经济负担较小的同时,能够让政府控制尽可能大量资源的资金累加型项目(Amin Chen,2004:198)。

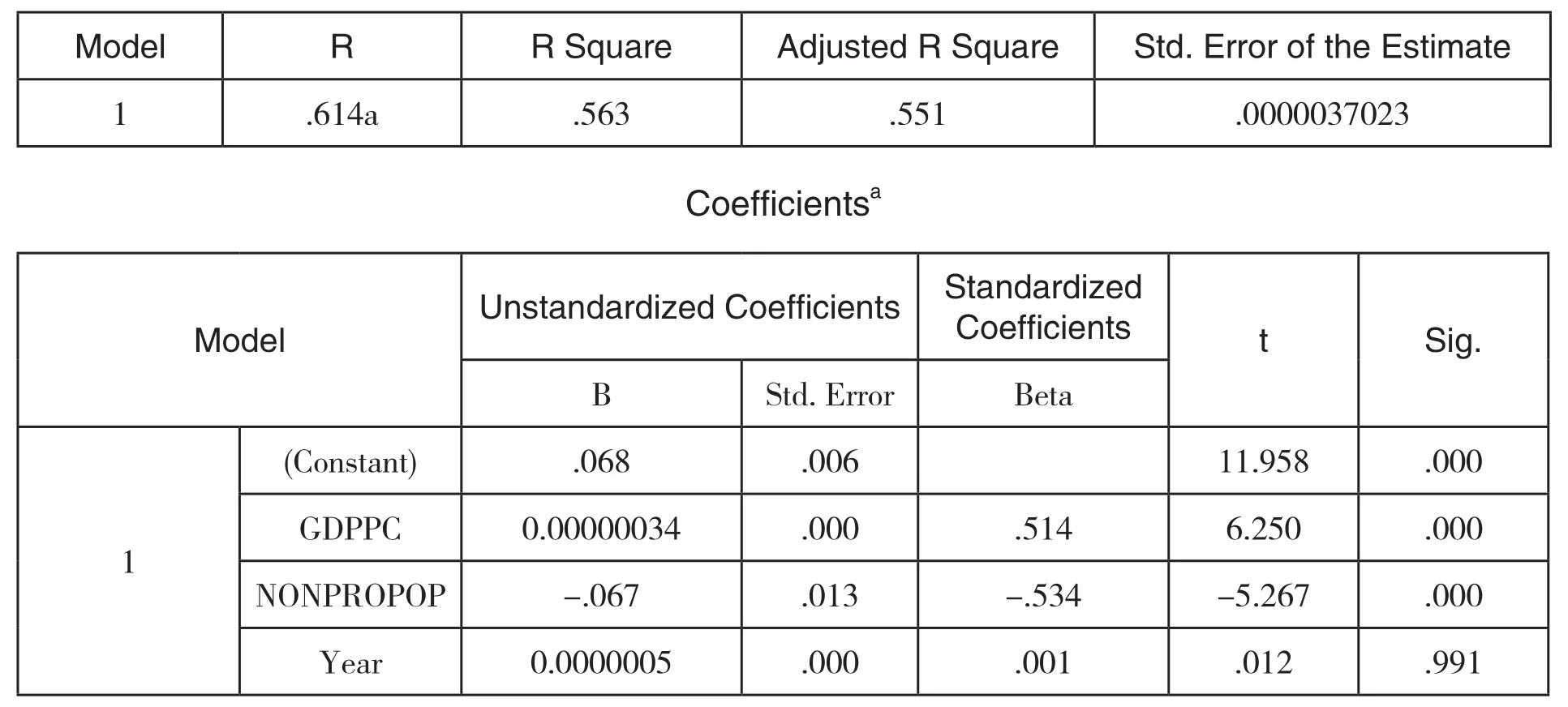

在本部分研究中,我们首先检验了“中国经济的持续性增长为医疗保障的发展提供了物资基础,不断扩大的GDP基数为医疗支出的增长提供了可能。同时,经济的发展也意味着其对健康劳动力需求的增长,这使得医疗保障的发展成为了一种客观必须。”以及“依据OECD的SOCX数据库和此前Kasza的研究,与社会保障相关的支出会与人均GDP、非劳动人口比重和社保项目存在的年限的增长表现出显著正相关性。”(Kasza James Gregory,2006:126)这类广为接受的论断的可靠性,及其在解释中国案例时的可适用性。在对数据的稳定性和相关性进行检验和确定各变量间存在线性相关之后,我们检验了中国与医疗保障相关的支出占GDP比重同人均GDP、非劳动人口和医保存在年限这三个关键经济和社会变量之间的多元线性回归关系。依据表3中的数据,我们可以得到模式:

HSExp(医疗总费用)=0.068+0.00000034GDP PC+0.0000005Year-0.067NONPROPOP

该模式的解释力达到60%以上,通过比较各个变量的系数,可以发现非劳动人口比重这个变量是三个自变量中具有最强影响力的变量,而且这种影响是负面的,这意味着随着非劳动人口比重的增长,中国的医疗保障支出会显著减少,这支撑了我们前面基于制度设计分析得出的中国城镇医疗保障主要是面向就业人群的论断。此外,平均个人经济情况(人均GDP)的改善对医疗支出的影响非常小,同前面的分析相结合,这再次突出了在中国医疗建设中个人生活水平改善一直都不是其关注重点的事实。

表3 1979-2012中国医疗保障支出(%GDP)同关键经济社会变量间的多元线性回归检验Model Summaryb

在上面的分析中可以发现,非劳动人口这个在西方发达国家对社会保障项目支出有显著正向影响的变量,在中国表现出了完全相反的负相关,这种情况的出现依据现代公共管理理论,在市场能够有效运转的前提下,在典型的经济现象失踪的地方,一定存在着政府的强力影响(David L.Weimer、Aidan R.Vining,2010:193)。通过表4,我们可以发现改革中(1993-1997)的中国医疗体系同各项关键的经济和社会指标都失去了相关性,随着时间的推移,其变化完全没有展现出任何的规律性,这有力地支持了我们对“中国政府在中国医疗保障发展变化中起决定性作用”的假设。

表4 1979—2012公共医疗支出(%GDP)及该时期医疗保险收支(%GDP)同各经济指标的分阶段相关性比较分析Correlations 1998-2012

续表

续表

一直以来,在中国的社会和经济发展中,政府一直居于主导性地位。改革开放后,这种情况虽然有所转变,但由于“发展型国家”战略的推广(马克·比森、刘智力,2010:70),即使是在鼓励以市场为配置资源基础的经济领域,政府的主导性依旧十分强大。在社会领域,面对变化日益迅捷的经济和社会情况,政府的主导地位不但没有削弱,反而得到了加强。例如,通过观察图1,我们会发现公共支出占中国GDP的比重在2007—2009年间有显著的攀升,配合政府行动的记录,我们会发现这段时间中中国政府刚好从2007年开始大力推广新型农村合作医疗制度,直到2009年,新型农村合作医疗制度基本实现了全面覆盖。由此可见,医疗保障支出的变动情况同中国政府的政策变动是高度契合的。医疗保障中为健康劳动力的供给提供基础性保障的部分得到了最为充分的发展,但是,在提高社会成员生活水平和实现社会公平方面的发展则相对滞后。为了避免增加经济发展负担,在构建实现社会公平的相关项目时,政府也更多地采用资金累加型的保障项目(Guan Huang,2013:144)。

此外,中国政府在构建社会医疗保障时强调“效益”的这种倾向,在新中国成立伊始就已经明确地表现了出来(Dixon E.John,1981:162)。通过考察新中国成立后到“文革”前中国医疗保障覆盖范围的变动,我们可以发现,在新中国成立初期,为了巩固新政权,医疗保障体系首先是覆盖了有影响力的民主党派、对我党政权保障最为重要的军事系统和占城市人口多数的无产阶级,这既符合我党当时的阶级性需要也符合巩固新政权的需要。此后随着新政权的巩固,与发展紧密相关的社会成员(如大学生)开始得到医疗保障,之后,医疗保障进一步覆盖了与扩张国家影响力紧密相关的外国专家和国际友好人士。

综上所述,我们可以看出,在中国医疗保障的发展过程中,经济因素的作用主要是提供基础的物质资源,来自政治系统的政府制度设计因素的作用是决定性的。而在政府设计和运转医疗保障时,又遵循着“效益”理念,按照对中国政权和国家发展有利的先后关系来决定医疗保障的提供,同时为了减轻经济负担,资金累加型项目得到了最为广泛的采用。

四、医疗保障的改革建议

通过前面的研究可以发现,在医疗保障运转和发展过程中,政治因素的作用远高于经济因素的影响,但并不能因此就忽略经济因素的作用。尤其是随着中国经济的发展、政治体制的改革和社会建设的深入,经济发展水平作为一个重要的参照系,必然在中国政府对医疗保障进行改革和构建时发挥越来越重要的作用。

针对前面分析中发现的中国医疗保障存在的问题,在接下来的改革中需要注意以下几个方面:第一,调整政府的公共资助理念,制订有长期规划性和可延续性的资助计划。改变过去针对一时、一事的资助方式,尊重经济规律,使政府对公共的资助形成可预期性。第二,调整政府医疗保险的运营理念,逐渐变资金累加为收支平衡,实现医疗保险基金的充分利用。应借鉴发达国家对医疗社保基金的运营理念和方式,逐渐降低对医疗保险费的依赖,逐步尝试市场化运作,同时引入金融资本。第三,加大医疗基础设施投入,从包括医护人员数量在内的全方位进行医疗建设。第四,真正把医疗保障的建设放到社会发展的基础地位上,切实将其变成国民生活和经济发展的基本保障,改变其作为经济发展副产品的现状,努力实现医疗保障的平等分配。

总之,医疗保障的发展可以有效地保证社会的终点公平,在促进社会成员整体素质提高的同时,也会促进社会经济的发展。医疗保障的发展水平作为社会发展水平的重要衡量标准之一,同时受到经济和政治发展的影响。随着经济和政治的发展,必然要求医疗水平做出相应的提高。一方面医疗水平的提高可以保障经济发展的收益被更加公平地分配给社会成员,并促进社会建设的发展;另一方面社会建设水平的提高也依赖于高质量的医疗保障。医疗保障在保障社会终点公平的同时,也促进了社会和政治稳定的实现,是为社会建设协调发展提供保障的最重要的社会制度之一。