人力资本视角下R&D投入对经济增长的门槛效应

刘耀彬++杨靖旭++蔡梦云

摘要:内生增长理论强调人力资本和R&D对经济增长具有促进作用,而现有研究却往往忽视了人力资本可能是影响R&D投入与经济增长之间关系的门槛因素。在构建一个二部门内生增长模型的基础上,利用中国31个省市2000-2014年的数据,采用面板门槛回归模型,实证检验R&D投入与经济增长之间的关系等。结果表明:理论上R&D投入对经济增长的贡献存在依赖条件,即在临界值两侧R&D投入对经济增长的影响不同,R&D投入对经济增长的作用可能存在基于人力资本的门槛效应;中国省级层面的R&D投入对经济增长有着重要作用,形成了基于人力资本的显著三重门槛效应规律,且这种非线性与中国经济发展阶段以及其他条件有关系;中国省级层面的人力资本随着门槛变化形成等级,且人力资本属于高等水平的省市数量较少,各地区的人力资本水平参差不齐,具体表现在人力资本属于低等水平的省份数量逐年减少,大部分地区人力资本处于中等及以下水平,只有少数地区人力资本到达高等水平。因此,我国应在增加R&D投入的同时加速提高人力资本水平并优化其效用等。

关键词:R&D投入;经济增长;人力资本;门槛效应

中图分类号:F061.2 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2017)04-0033-08

一、引言

技术进步对经济增长有着不容忽视的作用,而R&D投入又是技术进步重要的物质基础。一个很明显的事实就是,R&D投入较大的国家,其创新更为突出,经济发展也更快。例如在2010—2012年,美国和日本的R&D支出分别超过全球R&D总支出的30%、11%。2015年全球专利申请总数达218 000多项,其中超过26%的专利申请来自美国,日本占比也高达20.29%。因此,发达国家和发展中国家均将增加R&D投入作为促进经济增长的重要手段,R&D投入在经济发展中的作用越来越大。可见,研究R&D投入与经济增长的关系不仅具有学术意义,更具有较高的实践价值。然而,R&D投入与经济增长之间仅仅是简单的线性关系吗?R&D投入对经济增长的作用是否会受到其他因素的影响?这正是本文所要研究的核心问题。

自Griliches(1958)[1]首次提到研究成本之后,R&D与其产出关系的研究就备受国内外学者的广泛关注。学术界对R&D投入与经济增长间关系的观点主要有三种:(1)一些学者认为R&D投入对经济增长具有正向影响。如Redding(1996)、Chun-Chien KUO等(2008)、刘伟宏(2009)和倪红福等(2014)通过研究发现R&D投资、R&D资本对经济增长有明显促进作用[2][3][4][5]。Parisi等(2006)的研究也表明R&D投入能够通过促进新技术的吸收影响产出的增加[6]。Bravo-Ortega和Marin(2011)采用65个国家1965—2005年的面板数据进行估算,结果显示人均R&D支出每增加10%,全要素生产率增加1.6%[7]。(2)另一些学者对这种正向影响持怀疑态度,认为其作用的发挥取决于经济发展阶段和发展条件。Ljungwall和Tingvall(2015)的研究结果表明,中国R&D投入对经济增长的促进作用显著弱于其他不同发展阶段国家,因此R&D投入不可能成为中国促进经济增长的关键影响因素;此外,他们还认为作为发展条件之一的居民教育水平是产生这种结果的一个可能的原因[8]。李雪峰(2005)通過构建一个三部门经济增长模型,研究发现R&D投入对中国经济增长几乎没有影响,而人力资本的提高能够增加其他要素对经济增长的贡献,他认为独立的R&D不能有效促进技术进步,但在长远的发展中,R&D将会对经济增长产生越来越大的贡献[9]。古耀杰等(2015)的研究显示,R&D对中国经济增长的作用在各个时期存在着差异,且自主创新能力制约了R&D对经济增长作用的发挥[10]。这些研究表明,R&D对经济增长的作用受制于经济发展阶段和其他条件。(3)还有一些学者认为R&D投入与经济增长之间并非简单的线性关系,二者之间的关系是随着某种门槛条件的变化而变化的。如Gonzalez(1998)发现R&D投入只有达到某一特定的临界值时,才能使公司收益增加,在不同规模公司间R&D投入的门槛值不同,这表明R&D投入对经济增长的作用受到R&D投入量和公司规模的影响[11]。Kancs和Siliverstovs(2016)对R&D投入与产出的研究表明R&D投入能够提高产出,但在不同的R&D强度下,R&D投入对产出的影响不同,其结果同时反映R&D投入与产出增长之间存在高度的非线性关系,只有当知识积累达到一个特定的临界值时,产出才会显著增长[12]。国内学者谢兰云(2015)也证实了R&D投入对中国经济增长的影响存在基于R&D强度的门槛效应[13]。吕忠伟(2008)则从区域差异角度研究了R&D投入对经济的影响,实证结果表明R&D投入对TFP的作用在地区间差异很大,在东部地区R&D投入能显著促进TFP提高,而在中西部地区的作用却不明显[14]。

从以上文献可看出:(1)已有研究未能对R&D投入与经济增长关系形成定论。许多学者认为R&D投入与经济增长之间的关系是线性的,并得出R&D投入能够显著促进经济增长或对其作用不明显的结论,而另一些学者逐渐认识到R&D投入对经济增长的作用受其他条件的影响。(2)没有足够重视人力资本的关键作用。以Romer(1986,1990)为代表提出的内生经济增长模型强调人力资本和技术进步对经济增长的重要作用,并认为技术进步源于单独的研发(R&D)部门[15] [16]。而R&D投入又是研发活动必要的物质条件,因此可认为R&D投入是实现技术进步的重要条件。赖明勇等(2005)认为技术进步的途径主要有自主创新和技术引进、模仿、学习这四种[17]。而人力资本不仅能为一国学习和模仿新技术提供良好的吸收条件,还是自主创新强有力的推动力,这表明人力资本亦是促进技术进步的关键因素。因此,只有合适的人力资本与R&D投入共同作用,R&D投入才能有效促进经济增长。(3)R&D投入对经济增长的非线性影响还未受到足够重视。仅少数学者注意到R&D投入与经济增长之间的非线性关系,国内学者对二者之间非线性关系的研究就更少了,此外对门槛变量的选择也十分局限。Kancs和Siliverstovs(2016)的研究表明R&D投入与产出增长之间存在高度的非线性关系,只有当知识集聚达到一个特定的临界值时,产出才会显著增长。Fabrizio(2009)的研究也反映出没有足够的知识存量,公司不能有效吸收和利用新知识,所以无法受益于内、外部R&D活动。这表明知识对产出和R&D活动有着重要作用[18]。而闫永琴(2004)认为人力资本是一种对人力进行投资后体现出的知识、技能[19]。这间接说明只有当人力资本达到一定值之后,R&D投入才能有效促进产出增加,即R&D投入对经济增长的影响可能存在基于人力资本的门槛效应。这在一定程度上可以较好解释不同学者得出的相互否定的结论,由于R&D投入与经济增长之间的关系存在结构变化点,所以当特定门槛条件未达到时,R&D投入对经济增长的影响很可能不显著甚至为负。

本文在构建一个二部门内生增长模型的基础上,利用中国31个省市2000—2014年的数据,采用面板门槛回归模型,实证检验了R&D投入与经济增长之间的关系,并着重对人力资本的作用进行了稳健性检验。本文旨在解决以下问题:(1)理论上R&D投入对经济增长的影响是否存在依赖条件;(2)若存在依赖条件,R&D投入与经济增长之间是否存在基于人力资本的门槛效应;(3)R&D投入与经济增长之间的非线性关系是否受经济发展阶段和其他条件的影响。该研究不仅丰富了内生增长理论,更重要的是对中国如何看待R&D投入、人力资本与经济增长之间的关系提供了科学依据。

二、模型设定与变量说明

(一)理论模型

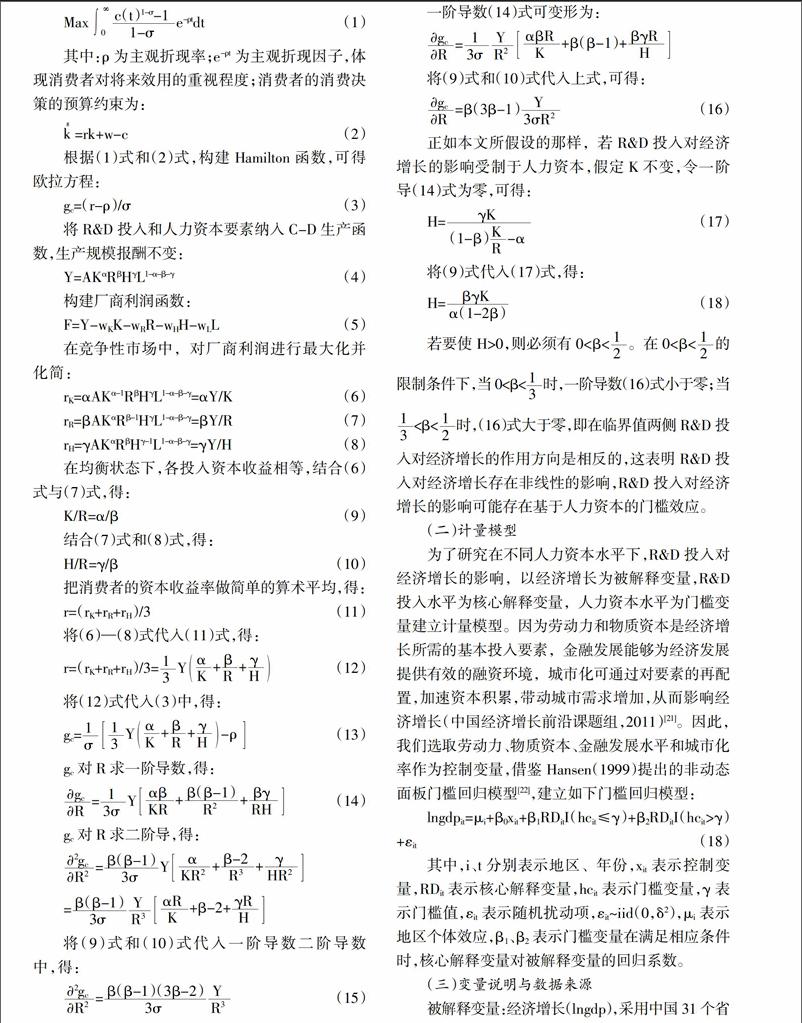

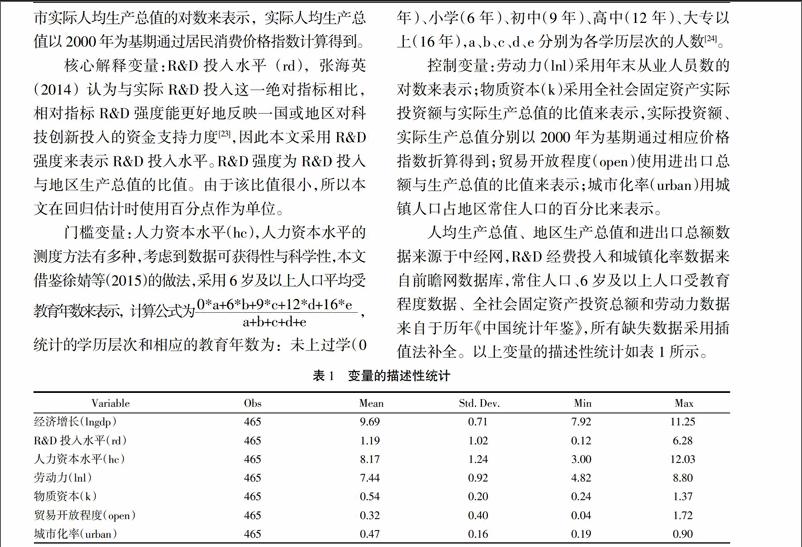

首先从理论角度论证R&D投入与经济增长之间存在基于人力资本的门槛效应的可能性,借鉴胡援成(2007)的研究思路,构建一个二部门内生增长模型[20],消费者的效用函数采用拉姆齐模型,并采用常相对风险规避系数函数,所以?滓≠1当时,消费者最优规划问题可表示为:

三、实证结果分析

(一)门槛效应检验

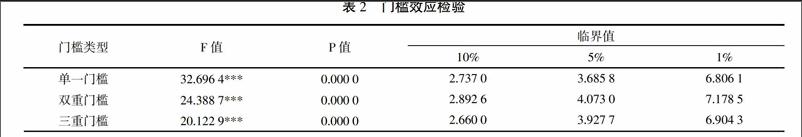

若R&D投入对经济增长的影响不存在基于人力资本的门槛效应,则模型(18)采用线性回归模型即可,其线性限制表示为:H0:β1=β2。H0的似然比检验可通过构建F统计量:F1=■。其中:S0为H0下的加总残差平方和;S1为拒绝H0,即存在门槛效应时的加总残差平方和;■2为对应的残差方差。若拒绝H0,则表示至少存在一个门槛值,也就说明存在门槛效应,随后可继续进行多重门槛检验。进行双重门槛检验的似然比检验统计量为F2=■。在确定R&D投入与经济增长之间存在门槛效应后,进一步对所估计出来的人力资本门槛值进行真实性检验,检验的原假設为:H0:γ=γ0,似然比检验的统计量为LR1(γ)=■,得到如下结果:

1. 中国各省区R&D投入与经济增长之间并非线性关系,二者之间存在基于人力资本的显著三重门槛效应。利用Stata12软件对模型逐一进行单一、双重和三重门槛效应检验,检验结果如表2所示。从表2可发现,三个检验均通过1%的显著性检验,这表明R&D投入对经济增长的影响并非线性,而是存在基于人力资本的显著三重门槛效应。

2. 中国各省区R&D投入对经济增长之间存在基于人力资本的三重门槛值的数值差别明显。表3显示了门槛估计值及其对应的置信区间。从表3可看出,估计出的三个门槛值分别为6.741 8、8.141 0和9.624 9,三个门槛估计值均落在95%置信区间内,在5%的显著性水平上通过了真实性检验。运用Stata12绘制出LR图像能够更清楚地观察门槛估计值及其对应置信区间(见图1~图3)。

(二)门槛回归结果

为研究R&D投入对经济增长的影响,同时构建了线性回归模型和门槛回归模型并分别对其进行估计,以R&D强度表示R&D投入水平的模型为模型(1),回归结果见表4。从线性回归模型的结果可以看出,R&D投入对经济增长的影响显著为正。但从门槛回归结果来看,在不同人力资本水平下,R&D投入对经济增长的影响差异较大。当人力资本水平低于第一道门槛值6.741 8时,回归系数为-0.359 6,且通过1%水平的显著性检验;当人力资本处于6.741 8与8.141 0之间时,回归系数开始由负值变为0.001 5,但在统计上不显著;当人力资本属于8.141 0~9.624 9时,回归系数为0.159 6,并在统计上显著;当人力资本高于9.624 9时,回归系数由0.159 6上升至0.254 5,且通过1%水平的显著性检验。

1. 线性回归和门槛回归结果反映出R&D投入对经济增长有着重要作用,但这种作用并非线性,证实了R&D投入与经济增长之间存在基于人力资本的门槛效应。门槛效应具体表现为:在其他条件不变时,若人力资本水平较低,R&D投入的增加不仅不能促进经济增长,反而会对经济增长产生阻碍作用;随着人力资本水平的提高,R&D投入对经济增长的影响由负变为正,且逐渐增强。这与Kancs和Siliverstovs(2016)研究的结论一致,其原因可能是:研发活动的成功不仅需要足够的R&D投入,还需要高层次人才的参与,只有这两个要素同时能够匹配时,研发活动才能顺利进行进而促进经济增长;当人力资本处于较低水平时,由于没有与R&D投入相适配的人力资本,R&D投入的增加不能被有效利用,甚至还可能造成资源的浪费,所以此时R&D投入与经济增长之间是一种反向关系;但随着人力资本水平的提高,研发活动所需的高层次人才得以满足,这时R&D投入的增加对经济增长才是有意义的,因而开始发挥其对经济增长的正向作用;当人力资本水平继续提高时,R&D投入与较高的人力资本配合更为有效,对经济增长的积极影响表现出边际效应递增的趋势。

2. 门槛效应同时反映出R&D投入对经济增长的作用受中国经济发展阶段和其他条件的影响,证实了R&D投入与经济增长之间的阶段论和条件论。改革开放以来,中国经济一直处于高速增长阶段,由此创造了世界增长的奇迹,其中R&D投入对经济增长的贡献作用是不言而喻,这在一定程度上可以较好解释R&D投入与经济增长之间的关系依赖于中国发展阶段。此外,从表4还可看出在线性模型与门槛模型中,控制变量劳动力、物质资本、贸易开放程度和城市化率均与经济增长显著正相关,这意味着劳动力、物质资本等在合适范围内的增加都有利于经济增长。

(三)门槛区间变化分析

为进一步探究R&D投入对经济增长的门槛效应是否具有稳健性,使用人均R&D资本存量替换R&D强度来表示R&D投入水平,建立模型II并进行相关估计和检验。结合门槛模型稳健性检验结果与门槛区间变化发现:

1. 门槛回归模型具有稳健性,支持了R&D投入与经济增长之间存在基于人力资本的门槛变化的假设。从表4可看出,在模型II的四个门槛区间内,R&D投入水平的回归系数为正且依次增大,即随着人力资本水平的提高,R&D投入对经济增长的正向影响逐渐增强。这与表4中模型I的门槛回归所得结果一致。也就是说,两个模型在回归结果上的一致性证实了R&D投入对经济增长有着重要作用,但二者之间并非线性关系,人力资本是影响R&D投入与经济增长之间非线性关系的门槛因素,且人力资本的提高有助于发挥R&D投入对经济增长的作用。

2. 人力資本随着门槛变化形成等级,且人力资本属于高等水平的省份数量较少。分析门槛区间变化时,依据模型I中的三个门槛值将人力资本划分为低等、较低等、中等和高等四个等级。图4显示了2000—2014年处于各人力资本水平的省市数量变化情况。从图4可看出,人力资本随着门槛变化形成等级,人力资本属于低等水平的省份数量逐年减少,由2000年的9个减少到2014年的1个(西藏),这与中国实行“人才强国”战略密不可分;人力资本处于较低等水平的省份数量下降幅度较大,从2000年的19个下降到2014年的3个(云南、青海、贵州);人力资本处于中等水平的省份数量逐年增多,到2014年已有23个省份达到该水平;人力资本处于高等水平的省份数量增长十分缓慢,到2014年仅北京、上海、天津和辽宁4个省市跨越第三道门槛,人力资本达到高等水平。整体来说,人力资本属于高等、低等水平的省市数量较少,大部分省市的人力资本处于中等水平,这也说明各省市人力资本水平跨越第三道门槛的后劲较足,但加速提高人力资本水平,突破人力资本对R&D投入与经济增长的门槛约束仍刻不容缓。

四、结论与建议

(一)结论

R&D投入对经济增长的作用越来越不容忽视,而现有研究对R&D投入与经济增长关系尚未形成定论,且未足够重视人力资本对R&D投入与经济增长关系的门槛作用。基于内生增长理论及相关文献的理论基础,本文认为人力资本可能成为影响R&D投入与经济增长之间关系的门槛因素,通过构建一个二部门内生增长模型,从理论角度论证了门槛效应存在的可能性。然后采用中国31个省市2000—2014年的数据,运用门槛回归方法,实证检验了R&D投入与经济增长之间的关系,得到以下主要结论:

1. 理论上R&D投入对经济增长的贡献存在依赖条件,当依赖条件处于不同范围时,即在临界值两侧R&D投入对经济增长的影响不同,R&D投入对经济增长的作用可能存在基于人力资本的门槛效应。

2. 中国省级层面的R&D投入对经济增长有着重要作用,但这种作用并非线性,且这种非线性与中国经济发展阶段以及其他条件有关系。人力资本是影响R&D投入对经济增长作用的门槛因素,人力资本水平越高,越有利于R&D投入发挥其对经济增长的促进作用。当人力资本水平很低时,R&D投入阻碍经济增长或对其促进作用不明显;随着人力资本水平的提高,R&D投入对经济增长正向作用不断增强。同时,改革开放以来,中国经济一直处于高速增长阶段,这在一定程度上可以较好解释R&D投入与经济增长之间的关系依赖于中国发展阶段。此外,劳动力、物质资本、贸易开放程度和城市化率均与经济增长显著正相关,这意味着这些因素是影响R&D投入促进经济增长的条件。

3. 中国省级层面的R&D投入与经济增长之间存在基于人力资本的门槛变化的假设具有稳健性,其人力资本随着门槛变化形成区间等级,且人力资本属于高等水平的省份数量较少。在四个门槛区间内,R&D投入水平的回归系数存在显著差异,这证实了R&D投入对经济增长的影响存在基于人力资本的显著三重门槛效应,且人力资本的提高有助于发挥R&D投入对经济增长的作用。同时,人力资本随着门槛变化形成明显区间等级,目前中国各地区的人力资本水平参差不齐,大部分地区人力资本处于中等及以下水平,只有少数地区人力资本到达高等水平,人力资本水平亟待提高。

(二)建议

1. 重视R&D投入对中国经济增长的重要作用,逐步提高R&D投入水平。科学技术是第一生产力,R&D投入又是促进技术进步的重要物资基础,因此R&D投入对经济增长的有着不容忽视的影响。“十二五”和“十三五”规划均将创新驱动发展纳入经济社会发展的主要目标之中,R&D强度又是创新驱动的重要指标之一。虽然中国R&D经费投入总量逐年增加,但R&D强度与发达国家3%~4%的水平相比还存在一定差距,2015年中国R&D强度在国际上排名十六证实了这一事实。2014年中国R&D强度达2.05%,比上年增长0.04个百分点,但仍未实现“十二五”规划提出的R&D强度达2.2%的目标。“十三五”规划又制定新的目标:2020年R&D强度达2.5%。这表明继续增加R&D投入,提高R&D强度是中国在未来几年里的重要任务。

2. 根据中国目前发展阶段及门槛效应规律,发挥人力资本在R&D投入促进中国经济增长过程中的重要作用,即人力资本对R&D投入实现经济效用最大化的作用。在增加R&D投入时,应同时提高人力资本水平,提高资源配置能力,突破人力资本门槛约束,使R&D投入能够充分被利用,更好地促进经济增长。从数据分析来看,大部分地区人力资本水平处于第三道门槛值(9.624 9)之下,这表明各地区应继续普及九年义务教育,提高人均受教育程度。十八届五中全会提出普及高中教育,将现有的九年义务教育由延长到十二年,这不仅有助于提高人均受教育程度,更有利于提高教育质量。总的来说,这一举措对于提高各地区人力资本水平是一大喜讯。

3. 依据地区条件和特色,有计划地提高地区人力资本水平,促进中国整体人力资本水平的提升,以此缩小区域经济差异。如西藏的人力资本水平还处于第一道门槛之下,因此西藏应将促进经济增长的措施重点放在提高人力资本水平上,合理分配人力资本投入和R&D投入。

参考文献:

[1]Griliches Z.Research Costs and Social Returns:Hybrid Corn and Related Innovations[J].Journal of Political Economy,1958,66(5).

[2]Redding S.The Low-Skill,Low-Quality Trap:Strategic Complementarities between Human Capital and R&D[J].The Economic Journal,1996.

[3]Chun-Chien KUO,Chih-Hai Y.Knowledge Capital and Spillover on Regional Economic Growth:Evidence from China[J].China economic review,2008,19(4).

[4]刘伟宏.人力资本、R&D投入与经济增长——财政科教兴国的实证分析[J].财政研究,2009,(7).

[5]倪红福,张士运,谢慧颖.资本化R&D支出及其对GDP 和经济增长的影响分析[J].统计研究,2014,(3).

[6]Parisi M L,Schiantarelli F,Sembenelli A.Productivity,Innovation and R&D:Micro Evidence for Italy[J].European Economic Review,2006,50(8).

[7]Bravo-Ortega C,Marin A G.R&D and Productivity:A Two Way Avenue?[J].World Development,2011,39(7).

[8]Ljungwall C,Tingvall P G.Is China Different? A Meta-Analysis of the Growth-Enhancing Effect from R&D Spending in China[J].China Economic Review,2015,36.

[9]李雪峰.人力资本、R&D与中国内生经济增长[J].中国科技论坛,2005,(6).

[10]古耀杰,任艳珍.人力资本、R&D、能源消耗与经济增长关系研究——中国经济增长驱动因素的实证分析[J].经济问题,2015,(2).

[11]Gonzalez X,Jaumandreu J.Threshold Effects in Product R&D Decisions:Theoretical Framework and Empirical Analysis[R].FEDEA,1998.

[12]Kancs A,Siliverstovs B.R&D and Non-Linear Productivity Growth[J].Research Policy, 2016,45(3).

[13]谢兰云.创新、产业结构与经济增长的门槛效应分析[J].经济理论与经济管理,2015,(2).

[14]吕忠伟,李峻浩.R&D空间溢出对区域经济增长的作用研究[J].统计研究,2008,(3).

[15]Romer P M.Increasing Returns and Long-Run Growth[J].Journal of Political Economy,1986,94(5).

[16]Romer P M.Endogenous Technological Change[J].Journal of Political Economy,1990,98(5).

[17]赖明勇,张新,彭水军,包群.经济增长的源泉:人力资本、研究开发与技术外溢[J].中国社会科学,2005(2).

[18]Fabrizio K R.Absorptive Capacity and the Search for Innovation[J].Research Policy,2009,38(2).

[19]闫永琴.对人力资本内涵的再认识[J].经济问题,2004,(9).

[20]胡援成,肖德勇.经济发展门槛与自然资源诅咒——基于我国省际层面的面板数据实证研究[J].管理世界,2007,(4).

[21]中国经济增长前沿课题组.城市化、财政扩张与经济增长[J].经济研究,2011,(11).

[22]Hansen B E.Threshold Effects in Non-Dynamic Panels:Estimation,Testing,and Inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2).

[23]張海英,周志刚.中国R&D强度与经济增长、产业结构调整的动态关系研究[J].经济问题探索,2014,(6).

[24]徐婧,孟娟.贸易开放、经济增长与人力资本——基于面板门槛模型的研究[J].世界经济研究,2015,(6).

责任编辑:许永兵