城市公园客源空间结构与出行目的分异

——以北京奥林匹克公园为例

◎ 丛晓男

城市公园客源空间结构与出行目的分异

——以北京奥林匹克公园为例

◎ 丛晓男

城市公园游憩者居住地的空间分布是导致其出行目的分异的重要因素,但已有研究长于刻画人口学特征与出行目的的关系而短于揭示空间因素对出行目的的影响。本文在分析出行主体居住地空间结构的基础上,试图建立二者之间的联系。研究基于探索性空间数据分析、空间点模式分析和空间相互作用模型,以北京奥林匹克公园为例分析本地游憩者居住地空间结构。通过威尔逊空间相互作用模型分析发现,入园人数随空间距离增大呈指数型下降。随着空间距离的增大,以游览为目的的入园者逐渐增多,以休憩为目的的入园者逐渐减少,郊区人口更倾向于低频次、长时间间隔性的游览活动,而城区人口更倾向于高频次、短时间间隔性的休憩活动,这意味着对于大型城市公园而言,即使在单一市场域内,游憩行为也会分化为“游览”和“休憩”两类主要目的。

城市公园空间 结构空间 相互作用市场域 出行目的

一、引言

城市公园是城市景观和城市功能空间不可或缺的组成部分,作为典型的城市“开敞休闲空间”[1],城市公园为广大居民提供了游览、休憩、健身、科教、文娱等活动的场所,对于提高市民生活质量、改善城市人地关系具有重要作用。随着我国城镇化的快速推进和市民需求的多元变化,市民对城市公园的品质和服务功能提出了更高的要求,基于微观个体属性及其需求视角开展城市公园规划研究在规划学界和经济地理学界已引起广泛关注[2,3],近年来相继取得了一系列研究成果。例如,孙樱通过问卷访谈和全年跟踪调查方法,分析了城市老年人口的休闲特征和行为目的分异[4];吴国清等基于市场抽样与数据统计方法,分析了城市居民不同职业对城市公园的需求差异与规律[5];李建伟等以西安市丰庆公园为研究对象,通过实地调研和问卷调查,分析了由性别差异所造成的城市空间利用上的巨大差异[6];朱文倩和孙崟崟通过封闭式问卷调查和访谈研究了生理性弱势群体对城市公园设施需求及其活动类型[7];邓昭华等以广州人民公园为例,基于实地踏勘、问卷调查和统计方法研究了不同性别的游憩行为差异特征和需求[8];张华以杭州市若干城市公园为研究对象,调查了城市居民在绿色空间的游憩活动倾向,分析了居民对绿色空间的需求程度与人口社会经济学特征之间的关系,研究发现不同年龄和教育程度的群体对城市绿色空间的需求程度具有显著性的差异[9];姚雪松等通过问卷调查和统计方法分析了老年人口对公园设施的满意程度[10];吴元芳研究城市公园免费开放后城市居民公园休闲行为的变化与特征,尤其是其游憩行为方式的多元化取向[11];易浪和柏智勇以长沙市若干城市公园为例,采取问卷调查和样本访谈的方式,按不同性别、年龄、职业等对城市公园的需求进行了分析[12];等等。

上述研究均探讨了出行主体(本文亦称游憩者)不同属性所产生的出行目的分异和特定需求差异,对于从行为学角度深入理解城市居民出行行为分异及其与引致因素之间的关系、优化城市公园服务内容与服务能力具有积极意义。然而,这些研究大多从出行主体的人口学特征维度出发,进行出行目的分异分析(例如,文献[4,9,10,12]从年龄维度,文献[6,8,12]从性别维度,文献[9]从受教育程度维度,文献[5,12]从职业维度,文献[7]从生理障碍维度),对出行主体的空间分布因素所导致的出行目的分异研究则鲜有涉及。实际上,出行主体居住空间位置是影响城市公园服务供需匹配至关重要的因素,已有少数学者对出行主体空间结构或分布模式进行了初步探索[13],但这些工作仍仅限于分析居住地与公园之间的距离远近关系及交通方式选择,对公园与客源地的空间相互作用等重要问题均未给出定量分析,更未涉及有效建立出行主体空间位置与出行目的之间的关系。出行主体居住地空间分布对其出游频率和出游成本具有重要影响,进而决定了其出行目的的差异性,尤其是资源禀赋较好的大型城市公园,其吸引能力更强、服务辐射范围更广,不同位置的出游主体出行目的分异更加显著。因此,在空间视角下探索出行目的分异,是对传统人口学特征维度下的出游行为研究的重要理论补充,也能够为城市公园优化产品和服务提供决策依据,因此具有理论和应用意义。有鉴于此,本文从城市公园游憩者出游行为角度出发,以北京市奥林匹克公园为例,在采用探索性数据分析、空间点模式分析、空间相互作用模型等多种方法对入园者居住地的空间结构进行定量分析的基础之上,对空间结构所引致的出行目的分异进行了研究。

二、数据与研究方法

(一)研究区概况

2008年6月“鸟巢”的正式竣工标志着奥林匹克公园全部建成,该公园南起北土城东路,北至清河,东至安立路和北辰东路,西至林萃路和北辰西路,跨越北四环和北五环,总占地面积约11.59平方公里。公园的规划和建设目标是为奥运会举办提供基本空间,同时在赛后的重复利用中,转型为包含体育赛事、会展中心、科教文化、休闲购物等多功能的综合性市民公共活动空间。2012年12月,北京奥林匹克公园获得了“国家5A级旅游景区”称号,成为北京市重要的体育、文化、休闲和会展空间,为奥林匹克事业的可持续发展起到了良好的示范作用。本研究涉及的其他区域对象,按空间范围从小到大还包括奥林匹克中心区、北京市中心城区和北京市全域,其范围界定如下:(1)奥林匹克中心区:北至清河南岸,南至黄寺大街,东至北苑路与安定门外大街,西至八达岭高速,总面积29.22平方公里,包括奥运村地区、亚运村街道、安贞街道全部以及大屯地区的5个社区,是奥林匹克公园游憩功能的主要服务辐射区域,也是北京市六大高端产业功能区之一;(2)北京市中心城区:即首都功能核心区和城市功能拓展区,包括东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区和海淀区,是北京传统意义上的城市区域;(3)北京市全域:北京直辖市全境,含16个区县。

(二)数据来源

核心数据为游憩者居住地的空间位置,通过实地问卷调查获得,其获取方式包括两种,一是由受访者直接在纸质地图标明其居住位置,二是受访者告知居住社区名称或距离居住地最近的两条道路的交叉口,然后将位置信息数字化,以此作为居住地空间位置的近似描述。尽管存在一定误差,但这种采集方式能够较快捷地获取作为非GIS专业的游憩者的居住地空间位置信息,提高数据采集的成功率,同时不会影响统计意义上的分析结果,相较于通信运营商大数据则避免了倚重手机用户造成的有偏采样和非空间维度缺失。数据采集过程中遵循两个原则,一是全面性原则,要求调查能够全面覆盖到不同的空间、时间和目标人群,二是随机性原则,要求对受访者的选择具有随机性。为此,在时间设置上,分别采集了2013年6月29日~7月2日以及2014年9月22日~26日两个阶段共9天的数据,涵盖了从周一到周日的所有时段;在空间设置上,尽量在园区内均匀布点并对人流密集处有所侧重,数据采集人员以调查点为中心,采集范围半径不超过50米,这种设置能够保证数据采集有效覆盖公园主要人流。值得注意的是,不同数据采集员存在采集到同一游憩者的可能性,但由于不对受访人员给予问卷奖励,且采集员使用统一工作标识牌,从而在最大程度上消除重复采样问题。采用上述方式,共采集到到北京市本地游憩者有效数据915份,采集时间如表1所示,空间分布如图1所示,图中点状要素表示受访游憩者的居住位置。

为分析区域游憩人数与其人口规模的关系,需要采用北京各乡(镇、街道)常住人口数据(图1所示),数据来源为2010年全国第六次人口普查,由于人口普查年份与居住地位置信息采集年份不一致,分析需假定北京市2010年人口空间结构与2013年、2014年相比没有大的变动;北京市乡(镇、街道)行政区划矢量数据来源于国家基础地理信息系统,同时对新调整的少数区划通过纸质地图的数字化予以更新;奥林匹克中心区边界、地铁交通线等数据通过数字化得到。

表1 采集时间与有效样本量

三、研究方法

以GIS为基本分析工具,采用定量分析方式开展研究,主要研究方法包括探索性空间数据分析(Exploring Spatial Data Analysis,ESDA)与可视化、空间点分布的最邻近指数法、空间相互作用模型。

ESDA与可视化方法主要是将获取的居住地空间数据以专题地图形式表示,并与缓冲区分析、核密度函数分析相结合,从而在没有先验理论和假设的条件下,直接探索其各地理要素的关系和空间分布模式。

图1 游憩者居住地空间分布及北京市乡(镇、街道)常住人口

最邻近指数测度法(Nearest Neighbor Index,NNI)用于对游憩者居住地的空间点模式分析。该方法最早由Clark和Evans提出[14],随后被引入到城镇聚落的空间分布分析中,目前,NNI逐渐发展成为一种地理学特别是经济地理学和城市地理学常用的空间分析方法[15]。NNI方法的思想较为简单,通过对研究区域内任意一点计算最邻近距离,然后取这些最邻近距离的均值作为评价模式分布的指标。对于同一组数据,在不同分布模式下得到的NNI是不同的,根据观测模式的NNI计算结果与完全空间随机(Complete Spatial Randomness,CSR)模式的NNI比较,可以判断分布模式的类型。一般而言,在集聚模式中,由于点在空间上多聚集于某些区域,因此点之间的距离小,计算得到的NNI应当小于CSR模式的NNI;而均匀分布模式下,点之间的距离比较平均,因此平均的最邻近距离大,且大于CSR模式下的NNI。本文通过上述过程对奥林匹克公园游憩者居住地NNI进行计算。为判定居住地空间聚集模式,首先通过ArcGIS工具箱的“Near”工具计算任一居住点i到各自最邻近点的距离di,进而求得平均最邻近距离:

其中,n=915为事件数量,此为采集到的所有居住地位置数量。则居住地最邻近指数可由下式计算

其中,A为研究区域面积。若NNI=1,则表明居住地分布的聚集程度等同于CSR模式,属于随机分布,若NNI<1,则表明居住地分布在空间上相互接近,可归为空间聚集模式,若NNI>1,则表明居住地点状分布相互排斥,可归为均匀分布。

采用空间相互作用模型和多元回归模型分析游憩者空间分布与区域人口规模和交通距离间的关系,并在此基础上分析北京奥林匹克公园的旅游市场空间结构,即在一定空间范围内游憩者来源地的相对区位关系和分布形式。空间相互作用模型可表示为:

其中Oi表示吸引物的吸引特质,在经济地理学中常指经济发展水平、旅游资源丰度等指标,Dj表示被吸引区域j(域元)的某种潜在规模度量,用于标度被吸引物的规模,在旅游学研究中,常用人口数量代表“出游力”[16],K为经验常数,α和λ分别为调整参数,Tij表示吸引物i与区域j的相互作用强度,Tij具有矢量特性,作用方向为从j到i,f (dij)为交通成本函数或相互作用核[17],表示空间距离对空间相互作用的衰减效应,当相互作用核为幂函数形式即空间相互作用模型即为牛顿引力模型,当相互作用核为指数函数形式即f (dij)=exp(-βdij),该模型即为威尔逊(Wilson)模型或最大熵模型[18],其中β>0为空间阻尼。牛顿模型和威尔逊模型是1970年代以来经济地理和区域科学研究中最常用的空间相互作用模型[19],由于牛顿模型存在所谓的断裂点悖论,分析二维空间问题时常导致计算发散,相比之下,威尔逊模型的指数衰减模式则弥补了这一缺陷,因此一经提出就受到极大关注且得以广泛应用[16,20,21],因此本文亦采用该模型。

由于只研究奥林匹克公园这一单一吸引物对本地居民的吸引力,此时公式(3)中的i为唯一,威尔逊模型形式为:

其中Dj为区域j的人口数量,dj为区域j到奥林匹克公园的空间距离,Tj为区域j到奥林匹克公园的游憩者数量。对式(4)两侧取对数得到可用于最小二乘回归的线性化方程:

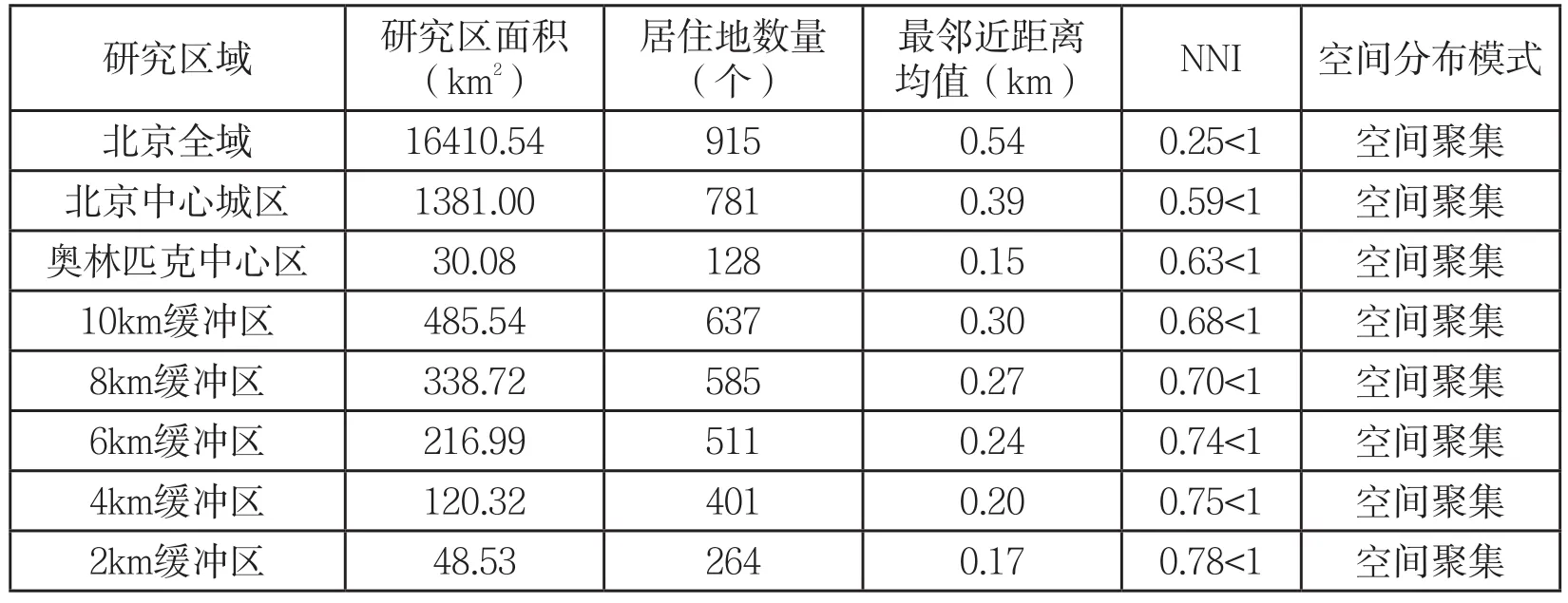

(一)空间聚集模式

为了系统分析在不同空间尺度下奥林匹克公园游憩者居住地的聚集程度,分别在北京市全域、中心城区、奥林匹克中心区的空间范围内计算NNI。结果显示,在上述任一研究区域内,NNI均小于1,表明居住点均呈现空间聚集模式。值得注意的是,以奥林匹克公园为中心,随着空间范围的向外延伸,NNI由0.63下降到0.25,呈逐次降低态势,空间聚集程度有所提高,对不同距离缓冲区的最邻近指数的计算同样印证了这一变化趋势,随着缓冲距离的增大,空间分布模式愈发倾向于较强聚集模式,结果如表2所示。

上述分析虽然表明在任意空间尺度上游憩者居住地均呈现空间聚集模式,但这一聚集模式呈现出圈层特性,不同空间范围的聚集强度存在差异,聚集成因也有所不同。较大空间范围,例如北京全域范围内,居住地具有相对较强的聚集特征,距离成为影响空间聚集程度的主要原因,游憩者居住地呈现“中心聚集,外围分散”的聚集模式,即游憩者主要连片集中于公园周边地区,在外缘则形成小型斑块状聚集区。较小空间范围,即在公园周边较近区域内,居住地具有相对较弱的聚集特征,主要是由于游憩者在公园周边多个居住小区的分块集中,表现为“整体分散,局部聚集”的特征。图2所示的核密度分析结果清晰地表现出上述空间聚集特征。

表2 最邻近距离指数分析

居住地在外缘形成的小型斑块状聚集区主要分布在交通可达性较好尤其是地铁交通便利性较好的区域,从居住地的核密度估计图来看,除了奥林匹克公园周边连片聚集区外,外缘小型斑块状聚集区主要分布于地铁10号线南段、1号线沿线、4号线北段、13号线西段等地区,如图3所示。由于地铁8号线能够直达公园内的“奥体中心”“奥林匹克公园”和“森林公园南门”3个地铁站,使市民能够以地铁方式便捷地进入奥林匹克公园。本文调研数据显示,近半数入园者选择乘坐地铁,22.94%采用公交方式,13.82%采用自驾方式,10.59%采用步行方式(图4所示),可见,地铁是本地居民进入奥林匹克公园的主要交通方式,这种交通方式依赖性导致居民地在地铁沿线周边形成斑块状聚集区。

图2 居住位置的缓冲区与核密度分析

图3 居住位置与地铁线路叠加分析

图4 进入奥林匹克公园的交通方式

(二)圈层分布特征

居住地与公园距离的远近,对游憩者数量产生重要影响。在样本数据中,居住位置距公园边界最近距离仅为0.3km,位于紧邻奥林匹克公园西侧的科学院南里三区;最远距离为62km,位于密云县城。尽管公园辐射距离较远,但对不同距离的游憩者吸引数量存在巨大差异,与公园的距离越近,观测到的游憩者数量越多,表现为较典型的圈层分布特征。以奥林匹克公园核心区为基准要素,以0.5km为最小单位做缓冲区分析,观察各缓冲区内游憩者数量,得到图5所示结果。据该图可知,第一,游憩者主要聚集于公园的毗邻区域,0.5km、1km和10km缓冲区内的游憩者数量占比分别达到7.32%、16.72%和69.62%;第二,随着缓冲距离的增大,圈层内游憩者累计数量有所增长,但增长速度明显下降,圈层累计人数占比曲线在距离区间上的增长速度则虽有波动但大致呈快速下降态势(增长速度可以理解为缓冲区单位距离增长所带来的游憩者增加数量,计算方法为v=ΔP/ΔD,其中v为增长速度,ΔD和ΔP分别为缓冲区距离变化和相应的游憩人数变化。)

图5 游憩者数量随空间距离变化情况

四、市场域分析与出行目的分异

尽管游憩者居住地呈现以奥林匹克公园为中心的圈层分布结构,但在同一圈层内,居住地并非均匀分布,而是在某些空间形成聚集,且不同圈层的聚集特征有所不同,这表明圈层分析方法不能完全刻画游憩者空间分布特征,居住地空间分布受到人口空间分布和交通距离的共同影响,即区域的人口数量较大则出游基数较高,与公园距离则影响到其可达性,居民出行意愿随距离增大而降低。为准确刻画人口分布和空间距离对出游者数量的影响机制,采用威尔逊空间相互作用模型对参数进行拟合,并在此基础上分析奥林匹克公园的市场域并探讨出行目的分异。区域人口数据采用全国第六次人口普查中北京市各乡(镇、街道)的常住人口数量,区域j的游憩者人数采用实际观测值,且只选择观测人数大于0的乡(镇、街道),为观察不同距离计算方式的影响,将空间距离分为欧氏距离和曼哈顿距离两种形式,采用各乡(镇、街道)重心到奥林匹克公园重心的距离。为了分析不同空间尺度下居民出游行为的差异性,分别基于中心城区数据和北京全域数据进行回归拟合,结果分别如表3和表4所示。

在对北京市中心城区数据进行拟合时,共有114个乡(镇、街道)具有观测到的游憩者,截距项lnK和系数α、β均在1%的显著性水平下通过检验。同样,在对北京市全域数据进行拟合时,共有162个乡(镇、街道)观测到游憩者,截距项和各系数也均在1%的显著性水平下通过检验,表明威尔逊模型在公园客源空间市场分析中具有较好的解释性,区域游憩者人数与其人口基数呈正向关系,同时随着交通距离的增大呈现指数型衰减趋势。

表3 北京市中心城区数据拟合结果

表4 北京市全域数据拟合结果

就不同的空间距离形式而言,在城市区域内曼哈顿距离更接近于居民的实际出行轨迹,且要大于欧氏距离,北京市中心城区样本中曼哈顿距离约为欧氏距离的1.30倍,北京全域样本中约为1.29倍,但两种距离方式间呈现高度正相关关系,在北京中心城区和北京全域两组样本中相关系数分别高达0.9857和0.9862,这表明与公园欧氏距离较远的游憩者同时也具有较远的曼哈顿距离,两种不同的距离形式对模型估计不会产生根本影响,因此,不论采用何种距离形式,模型均能通过检验,且拟合优度(Adjusted R2)相差无几。同时,由于游憩者与奥林匹克公园的曼哈顿距离大于欧氏距离约30%,导致使用曼哈顿距离拟合出的参数β相对偏小。

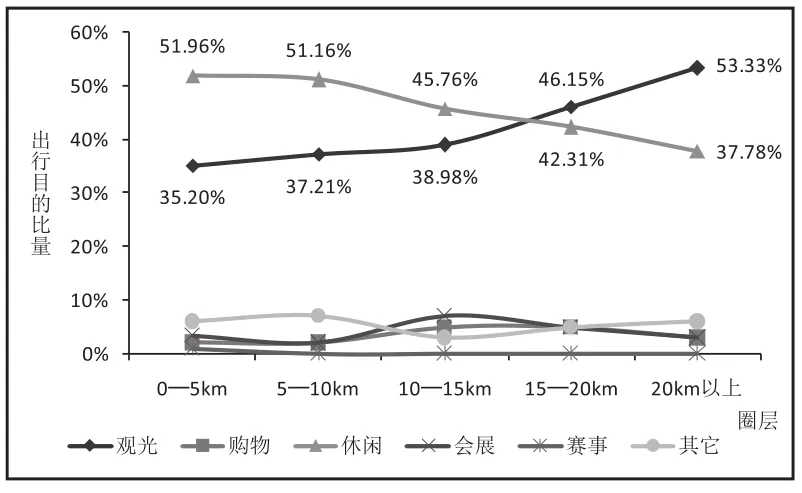

对比表3和表4的拟合结果发现,相对于北京市中心城区,北京全域数据拟合结果的拟合优度有所下降,调整后的R2仅约为0.4。同时,系数α大幅下降,这与游憩者个体同质性假设下区域出游人数与人口基数呈正比的常识相违背。拟合优度和参数α的下降表明北京市中心城区游憩者和郊县游憩者在出游目的上出现分异。作为一座大型城市公园和5A级景区,奥林匹克公园不仅是周边市民的公共休憩空间,更吸引了大量来自北京郊区甚至外省区的游客,随着客源市场与奥林匹克公园间距离的增大,游憩者在入园目的、入园频次等方面都发生了明显变化。本文将游憩者进入奥林匹克公园的(首要)目的分为观光、休闲、购物、会展、赛事等类别,通过对居住地位于不同圈层的游憩者的入园目的进行统计发现,观光与休闲是游憩者的主要目的,两者合计占比高达80%以上,随着空间距离的不断增加,以观光为目的的游憩者占比持续升高,在20km以上圈层占比高达53.33%,较5km内圈层提升了18.14%,趋近于京外游客观光行为占比水平(观光占62.27%,休闲占28.66%),与此同时,以休闲为目的游憩者占比则持续下降。这意味着,尽管游憩者均来自于北京,但在北京全域尺度上,足以让市区居民和郊区居民的入园目的产生较大分异。由于观光行为具有偶发性和较长时间间隔性,而休闲行为具有高频性和较短时间间隔性,休闲行为对空间距离因素更为敏感,游憩者居住点倾向于在公园周边较近地区聚集,因此会具有较大的空间阻尼,这解释了表3和表4中参数β估值的差异。实际上,“游憩”一词恰恰体现了两类入园者的不同目的:“游”字更多地体现为“游览”或“观光”,即以游览标志性景观为主要目的;“憩”字则更多地体现为“休憩”或“休闲”,即以享受闲暇为主要目的。

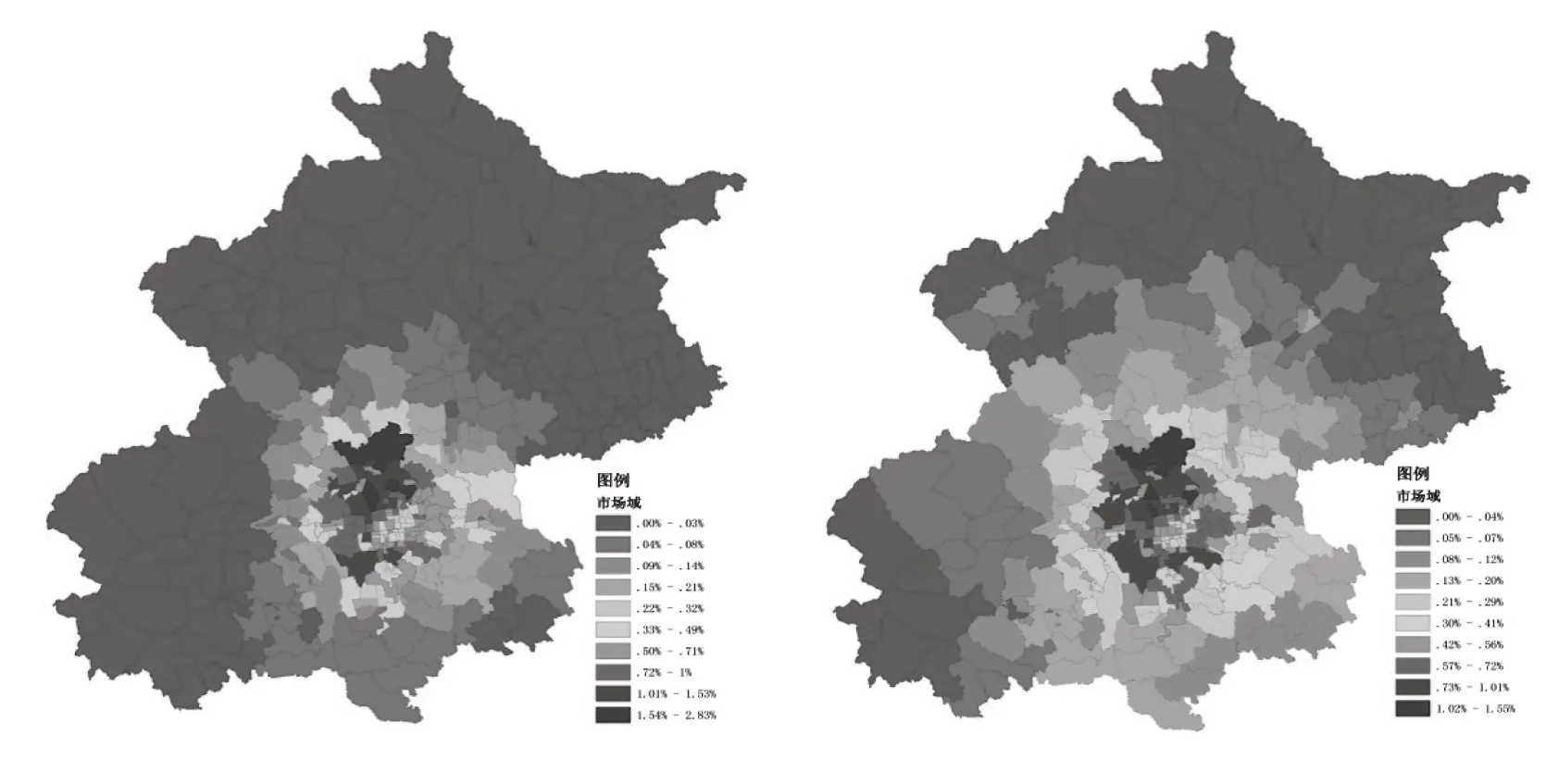

图6 不同圈层游客入园目的差异

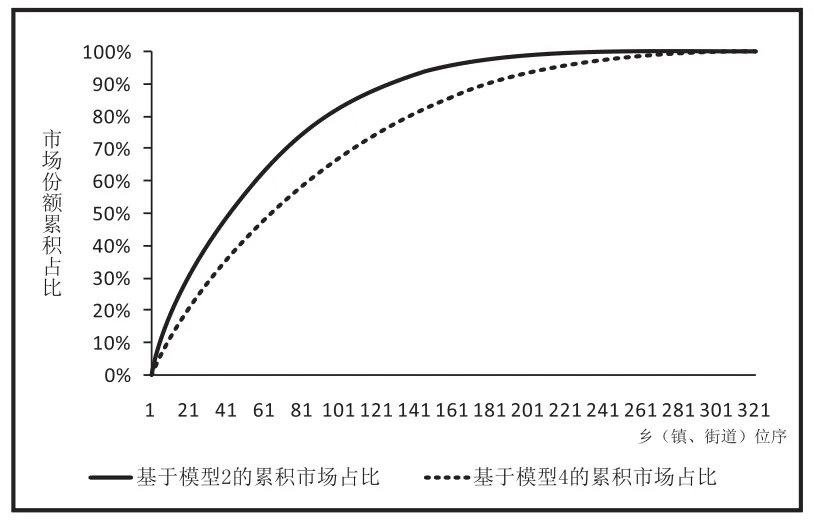

分别采用表3中的模型2和表4中的模型4,计算奥林匹克公园游憩者的空间分布数量,其中距离数据采用各乡(镇、街道)重心与奥林匹克公园重心间的曼哈顿距离,得到的市场域分布分别如图7左侧和右侧所示。对比两图可以发现,由于空间阻尼β的差异,采用模型2计算的市场空间分布较为集中,郊远区县市场份额较小,而采用模型4计算的市场空间范围尽管也呈现出中心城区占比高、郊区占比低的特征,但空间分布相对发散,郊远区县市场份额显著高于模型2的计算结果。这一结果从图8的乡(镇、街道)累积市场占比曲线上也可观察到,基于模型2所计算的累积市场占比曲线更为陡峭,表明客源市场主要集中于公园毗邻区域。整体而言,模型2计算结果较好地刻画了以休憩为目的的居民的空间分布,而模型4计算结果则具有综合性,表现了包括游览、休憩等多种目的在内的居民的空间分布。

五、结论与启示

本文基于问卷调查数据,采用多种定量方法对奥林匹克公园游憩者居住地的空间结构进行了分析,并在此基础上探讨了游憩者居住地空间结构对出行目的分异的影响。主要研究结论和启示如下:

交通距离是影响入园者数量的重要因素。以奥林匹克公园为中心,由内向外,随着交通距离的增大,游憩者数量下降,且下降速度增快,导致入园者居住地呈现典型的圈层分布特征,数量由内部圈层向外部圈层依次减少,这与经验观测结果相一致,但圈层分布分析只能进行简单的空间分布模式研究,不能分析同一圈层内空间分布的异质性问题,因而对空间分布的某些重要细节特征有所遗漏。采用最邻近指数法计算表明,以奥林匹克公园为中心,在北京市任意空间范围上,游憩者居住地均呈现空间聚集模式,且不同空间范围的聚集强度存在差异。在较大空间范围具有相对较强的聚集特征,游憩者居住地表现为“中心聚集,外围分散”的聚集模式,游憩者主要连片集中于公园周边地区,在外缘则形成小型斑块状聚集区。在邻近公园的较小空间范围具有相对较弱的聚集特征,主要是由于游憩者在公园周边若干居住小区的分块集中,在此范围内表现为“整体分散,局部聚集”的特征。

图7 基于模型2和模型4计算的市场域

图8 基于模型2和模型4计算的累积市场占比

采用威尔逊空间相互作用模型考察了区域人口规模和交通距离对客流量的影响,以乡(镇、街道)为样本估计了威尔逊模型中的相关参数。研究发现,游憩者数量随交通距离增大呈指数型下降,但距离计算方式的差异对模型影响不大,原因在于欧氏距离和曼哈顿距离呈现高度正相关,不论以何种距离方式,模型均能显著通过检验。分别以北京中心城区和北京全域数据作为样本进行参数拟合时发现,两者拟合出的空间阻尼相差较大,且前者明显大于后者,其原因在于随着空间距离的增大,入园者目的发生变化,以游览或观光为目的的入园者逐渐增多,这意味着即使在北京全域范围内,入园者目的即可发生分异,郊区人口更倾向于低频次、长时间间隔性的游览活动,而城区人口更倾向于高频次、短时间间隔性的休憩活动,这是由奥林匹克公园所具备的多种功能属性所决定的,即奥林匹克公园不仅仅是作为城区居民的休憩空间,也是郊区和外省区的重要观光旅游目的地。有学者已经发现了城市旅游景区游客行为目的的分异,例如刘少湃(2012)就指出“旅游者”和“游憩者”在行为内容、空间指向、景区使用强度、使用频率等方面的巨大差异[22],但本文的“游憩者”是刘少湃(2012)文中“旅游者”和“游憩者”的合称,刘少湃(2012)文中的“旅游者”对应为本文的“游览者”或“观光者”,而其“游憩者”对应为本文的“休憩者”或“休闲者”。实际上,中小型城市公园的主要服务对象仍为邻近地区的市民,但诸如北京奥林匹克公园等大型城市公园,其服务人群已不限于邻近地区市民,服务功能也不限于提供休憩空间,而是具有游览、休憩等复合功能,此类公园在世界范围内并不鲜见,例如,号称纽约“后花园”的中央公园,不只是纽约市民的休闲场所,同样也是更是城郊旅游者喜爱的旅游胜地。城市公园尤其是大型城市公园的游憩者入园目的的分异,对城市公园产品和服务优化提出了新的挑战,这必须建立在对游憩目的进行空间维度的市场细分基础之上。

[1]Turner T. Open space planning in London: from standards per 1000 to green strategy[J]. Town Planning Review, 1992, 63 (4): 365.

[2]江海燕,周春山.国外城市公园绿地的社会分异研究[J].城市问题,2010,(4):84-88.

[3]武永春,刘欣葵,许联锋.基于居民需求的城市环境建设分析[J].生态经济,2012,(8):177-180.

[4]孙樱.城市老年休闲绿地系统需求分析与建设对策[J].资源科学,2003,25(3):69-76.

[5]吴国清,李天娟,李文苗.基于职业分异的城市森林游憩者的消费需求——以上海市为例[J].城市问题,2011,(2):64-69.

[6]李建伟,熊鹏,张競予,等.基于女性主义的城市公园游憩行为时空分异特征研究——以西安市丰庆公园为例[J].人文地理,2011,(5):60-64.

[7]朱文倩,孙崟崟.生理性弱势群体对城市公园使用需求的研究[J].山东农业大学学报(自然科学版),2012,43(4):635-640.

[8]邓昭华,刘垚,赵渺希,等.城市公园游憩行为的性别差异——以广州人民公园为例[J].地域研究与开发,2014,33(5):109-114.

[9]张华.居民对城市绿色空间的游憩需求与健康效益感知研究——以杭州城市公园为例[J].北京林业大学学报(社会科学版),2014,13(2):87-92.

[10]姚雪松,冷红,魏冶,等.基于老年人活动需求的城市公园供给评价——以长春市主城区为例[J].经济地理,2015,35(11):218-224.

[11]吴元芳.城市公园免费开放背景下北京市民公园休闲行为变化与特征[J].地域研究与开发,2015,34(5):05-110.

[12]易浪,柏智勇.长沙城市公园绿地游憩行为特征调查与研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2016,(2):70-73.

[13]李孟颖.北京市大型公园节假日游使用者出行行为特征及其分析[J].旅游纵览(下半月),2015,1:066.

[14]Clark PJ, Evans FC. Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations[J].Ecology, 1954: 445-453.

[15]蔡运龙,陈彦光,阙维民.地理学:科学地位与社会功能[M].北京:科学出版社,2012.

[16]李山,王铮,钟章奇.旅游空间相互作用的引力模型及其应用[J].地理学报,2012,67(4):526-544.

[17]王铮,邓悦,葛昭攀,等.理论经济地理学[M]:北京:科学出版社,2002.

[18]Wilson AG. A statistical theory of spatial distribution models[J]. Transportation research,1967,1 (3):253-269.

[19]Isard W. Gravity and spatial interaction models[J]. Methods of interregional and regional analysis, 1998:243-279.

[20]Corrado L, Fingleton B. Where is the economics in spatial econometrics? [J]. Journal of Regional Science,2012, 52 (2): 210-239.

[21]Simmonds D, Waddell P, Wegener M. Equilibrium versus dynamics in urban modelling[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2013, 40 (6): 1051-1070.

[22]刘少湃.城市旅游景区的游客构成及空间分流[J].城市问题,2012,(3):54-57.

The Spatial Structure of Residence and Objective Differentiation in Using a City Park: Evidence from Beijing Olympic Park

Cong Xiaonan

The residential locations of users of city parks play a significant role in deciding their travelling objective differentiation. Previous studies have paid much attention to the impact of demographic characteristics on the objective differentiation and ignore the impact of spatial factor. Based on the analysis of the spatial structure of users’ residential locations, the author tries to build a connection between their locations and travelling objective. This paper investigates the spatial structure of the residence of natives using a city park based on three methods,i.e., exploring spatial data analysis, spatial point pattern and spatial interaction model. It takes Beijing Olympic Park as an example. Some results in accordance with experiential knowledge had been proved, for example, the close relationship among the number of park users, regional population and spatial distance, the circle distribution pattern of the residence of park-users around the park, etc. Besides, some other results had been found. By utilizing Nearest Neighbor Index analysis, it is found that the residence of park users tends to be a spatial agglomeration pattern. The residence agglomerated in large amounts in the nearby area around the park, while formed multi-little agglomeration zones in the remote area. By utilizing Wilson spatial interaction model, the author found that the number of park users exponentially reduced as the spatial distance between users and the park increased. As the distance increased, the number of park users with visit purpose increased, and they were apt to visiting activities which had low frequency and long time interval. By contrast, users from central urban areas were apt to recreation activities which had high frequency and short time interval. That is, even if in the city scale, the purpose of native uses of large city parks could been divided into different types according to their purpose, which contained visiting and recreational purposes.

city park; spatial structure; spatial interaction; market area; travelling objective

K902,F59

10.3969/j.issn.1674-7178.2017.03.012

丛晓男,中国社会科学院城市发展与环境研究所副研究员,研究方向为城市与区域发展、政策模拟。

(责任编辑:卢小文)