连片特困区城镇化进程与农民增收效应的空间计量分析

——以武陵山片区为例

◎ 王家庭 臧家新 卢星辰 毛文峰

连片特困区城镇化进程与农民增收效应的空间计量分析

——以武陵山片区为例

◎ 王家庭 臧家新 卢星辰 毛文峰

基于2000—2012年武陵山片区69县市(区)的面板数据,考虑空间异质性,运用空间统计的ESDA法和空间计量等方法,考察了片区农民收入与城镇化进程的空间相关性及其冷热点格局,比较产业城镇化和人口城镇化的农民增收效应。结果表明:(1)武陵山片区各县市(区)农民人均纯收入呈现出高度的空间正相关性,形成以丰都、彭水、武隆、黔江为中心的热点区及洪江、中方和鹤城为中心的次热点区;人口城镇化和产业城镇化空间相关性显著,热点区主要集中在张家界片区,有向周边蔓延趋势;铜仁地区处于“三低”分布的冷点区。(2)进一步的空间模型估计显示,人口城镇化是片区农民增收效应的主要动力,产业城镇化对农民收入增长亦有正效应,但带动能力偏弱。(3)农业技术水平、物质资本投资和经济密度的提高有利于农民增收,相反,片区金融发展的现状对农民增收存在抑制作用。根据以上结论提出了相关政策建议。

武陵山片区 城镇化 农民增收 空间自相关 空间滞后模型

一、引 言

《中国农村扶贫纲要(2011— 2020)》指出连片特困区是新阶段我国扶贫攻坚的主战场,区域性农村贫困问题突出。据统计,我国2011年确定的14个集中连片特困区农民人均年纯收入为2676元,仅达到全国平均水平的一半,而在全国综合排名最低的600个县中,有521个在片区内①。所以,如何提高这些区域农民收入水平是一项紧系民生的重要课题。从我国经济格局和社会实践经验来看,我国经济发展具有典型的城乡二元结构,加强贫困地区县域经济发展是调节经济结构和缩小城乡差距的重要途径,更是经济减贫益农的关键所在。因此,研究该地区县域城镇化进程的农民增收效应,对于区域扶贫开发、瞄准贫困目标和全面建成小康社会具有重要的现实意义。

回顾国内外学术界的研究动态,关于农民增收问题主要集中在以下几个方面:一是农民收入的变动趋势和区域差异。Chris Bramall等证明了自从1978年以来,我国农村收入不平等趋势突出[1],同时东中西地区尤其是县际之间差距不断扩大[2]。John Whalley等指出已有城乡差距的研究没有考虑农民收入波动的影响,使得贫困程度被低估[3]。二是重点关注农民增收的影响因素。通过梳理国内外的相关研究发现,从生产要素划分,农民增收的因素与经济增长源泉存在类似的地方,主要分为劳动、资本和技术进步,即农村非农就业比例[4]、人力资本[5]、物质资本[6]、货币资本[7,8]及农业技术进步[9]等。同时其又与经济发展、国家政策等密切相关,如基础设施建设[10]、产业结构[11]、财政支农[12]、扶贫政策[13]。上述影响因素不论是生产要素的资源配置还是经济结构调整,都与城镇化进程的推进密不可分。

因此,第三个方面来看,近来年关于城镇化与农民增收效应的研究成为热点。国内较早是宋元梁等基于向量自回归模型,发现我国城镇化和农民增收之间存在正向交互关系[14],之后的研究多是建立在此基础之上,从区域层面、省级层面等展开。王永杰等对城镇化和农民收入的理论关联进行阐述,并以四川省为例检验两者的动态计量关系,发现四川省城镇化水平对农民人均纯收入的影响明显强于农民人均纯收入对城镇化水平的影响[15];鲁建彪从宏观上分析了城镇化可促进西部地区的农民增收[16]。但是也有学者发现,政策的非科学性可能会使得城镇化和农民增收存在负面效应[17]。这说明城镇化从内源动力上来说,有利于农村居民收入的提高,但是外生性因素可能会切断两者的积极响应关系。此外,部分研究还综合考察了城镇化与工业化[18]、城镇化和财政支农[19]等多因素对农民增收的影响,亦从农民收入结构角度验证两者的关系。叶彩霞等的研究发现城镇化对农民工资性收入增长贡献最大,其次依次为转移性收入、财产性收入和家庭经营性收入[20]。

上述研究多层级多角度地展示了农民增收的相关问题,尤其就城镇化作为农民增收的根本途径已达成基本共识。但不难发现:1.研究内容上,多数研究关注的是关于人口集聚的人口城镇化进程,较少关注产业集聚的产业城镇化进程的农民增收效应。2.研究区域上,众多科研成果中鲜有文献关注连片特困区及县域层面,而城镇化建设是现阶段该地区实现减贫增收的难点和重点,同时我国县域经济的基本特征是农村经济,其作为国民经济核算的基本单元,具有深入研究的现实价值。3.从研究方法上,多数文献是基于空间同质性假设下的时间序列和常规面板数据分析,忽视了城镇化进程的农民增收效应在地理空间上的相关性和经济发展溢出效应[21]。由于我国庞大的农民工群体存在,加上几乎没有市场分割的农产品市场,缺少该因素的考虑易造成模型设定偏误,结论难以让人信服。

本文基于空间异质性假设,运用探索性空间数据分析(ESDA法)、空间计量的面板数据分析等方法,考察了片区农民收入与城镇化进程的空间相关性及其冷热点格局,研究武陵山连片特困区县域人口城镇化和产业城镇化的农民增收效应,以期为片区精准扶贫和社会主义新农村建设提供政策建议。

二、贫困地区城镇化进程与农民增收效应的作用机制分析

城镇化进程可以带来经济增长的相关要素集聚[22],降低农村贫困发生率,提高农民收入[23]。纵观已有文献,鲜有具体论述城镇化进程通过何种影响机制促进农民增收。城镇化的核心是农村人口向城镇转移的过程,但多数研究考虑的城镇化进程单一维度化为人口城镇化。产业是城镇的基础,产业发展是地区发展及贫困农户脱贫的根本方向,因而产业城镇化亦是农民增收的重要动力来源。本文从人口城镇化和产业城镇化这两个维度出发,具体分析两者对农民增收的作用机制(图1)。

图1 人口城镇化、产业城镇化与农民增收效应的作用机制

(一)人口城镇化

1. 劳动力转移效应

劳动力从农业部门向非农业产业的转移是现代化的核心任务。首先,我国人口城镇化率从1978年17.92%增长到了2015年56.1%,说明农村人口不断减少且向城镇地区集中。其次,拥有区域优势和集聚经济的城镇提供了大量就业岗位和机会,尤其是就业门槛较低的劳动密集型岗位,吸纳了大量农村剩余劳动力[24],而贫困地区的小城镇建设更有利于这些劳动力的就地转移。这种农村人口向周围城镇中小企业的劳务输出经济提高了农民工资性收入。最后,随着人口城镇化的推进,城市为农村劳动力提供就业技能培训、贫困劳动力职业教育与培训等措施,提高了农村劳动力素质,增强了他们市民化意愿及从事非农产业的能力,这是农民增收和脱贫致富的重要潜力因素。

2. 需求扩张效应

人口城镇化带来城镇人口规模的不断扩大及农民的市民身份转换,这一方面会扩大其对农产品的消费性需求总量[16],尤其是大规模的增加对肉、鱼、蛋、果、奶等农副产品的需求,另一方面更为重要的是城镇居民可支配收入的逐步提高推动了农业生产结构转型,特别是绿色农业、特色农业等现代农业经营模式,引导农民优化种植、养殖结构,推进农副产品的多元化、绿色化、商品化。因此农产品需求总量的扩张及其引导的农业生产供给侧调整,能有效实现供需对接从而稳步提高农民经营性收入。

3. 规模经济和溢出效应

人口城镇化过程的“农转非”使得农民人均耕地面积扩大,有利于农业生产的集约化和规模化生产经营[24]。城市人口规模的扩大,从事人力资本积累和技术创新活动的人口比例不断增加,有利于农业生产技术的提高,进一步发挥贫困地区农户经营的规模效应,降低生产成本。此外,城镇一般为地区资金、技术、人才、信息等的集聚地,随着地方财政对交通、教育、公共事业等资金投入不断加大,城镇内的要素集聚及经济增长对周边农村的溢出效应有利于农民增收[25]。

(二)产业城镇化

1. 产业结构调整效应

产业是城镇化的动力,同时又是劳动力、资金、技术等要素集聚的载体。产业结构的变迁对经济增长有着明显的阶段性特征[26],对于中部地区中小城镇而言,产业结构升级与人口城镇化在促进农民增收中是互补的[10]。产业城镇化进程中,第一产业所占比例逐渐降低,第二、三产业比例稳步提高,产业结构的优化和高级化过程释放的“结构”效益带动地区经济增长,进而发挥辐射扩散作用带动农村经济发展。同时,在该过程中工业反哺农业、城市支持农村的力度加大,引导农村产业结构调整,农产品附加值不断提高,能直接快速富民。

2. 区域联动效应

贫困地区有其自身的自然地理条件和比较优势,生态资源、旅游资源、文化资源等十分丰富,尤其是旅游扶贫绩效突出[27]。不同区域之间通过跨区域旅游合作并加强其与其他产业的融合,弱化了产业边界,使得乡村旅游、观光旅游等成为了农村新的经济增长点,单一农业向多元农业转变。同时,我国区域产业转移的大背景以及产业集群和“产业园区”的现代产业发展趋势,加上国家对贫困区税收减免、创业鼓励、扶贫政策的支持,激发了本地生产要素和禀赋优势结合的活力,如特色农产品加工、生物制药、生态旅游、民族文化等,产业关联联动区域发展、农村产业化和农民增收。

3. 专业分工效应

产业作为一种社会分工现象,随着市场在资源配置中的决定性作用确立,推动农户参与市场活动增收脱贫是新时期重要的扶贫开发途径②。贫困地区特色农业、特色畜牧业、特色环保加工业等覆盖了农村的千家万户,市场主体参与盘活了当地资源。企业、农村合作经济组织、产业大户、专业村等都通过各种形式参与分工,无论是农产品生产要素投入、生产、销售、分配,还是相关产业链上下游的延伸拓展,都在市场机制下专业分工协作。一方面鼓励了土地承包经营权入股、土地流转、租赁、托管等,增加了农民的财产性收入;一方面特色化、专业化、集约化的产业发展模式,有利于培育贫困农村和贫困农户的可持续生计。

此外,人口城镇化和产业城镇化与农民收入的增收效应还受耕地面积、农业技术水平、经济集聚和资本投入的影响。增长理论表明,要素投入和技术进步是经济增长的重要源泉,而土地要素作为贫困地区农民最为重要的生产资料,耕地面积和农业技术水平直接影响农民的家庭经营性收入,进而影响农民收入增长。同样,城镇地区的经济集聚作用加上该过程的资本要素积累,都是影响农民增收的重要非农因素。

三、研究区域、数据来源与方法

(一) 研究区域与数据来源

本文以连片特困区的武陵山片区各县市(区)为研究区域,其横跨中西部湖南、湖北、重庆、贵州四个省(市),细划分为湘西、怀化、邵阳、张家界、黔江、铜仁及恩施7个片区,共71县市(区),区内聚居着土家、瑶、苗、侗等9个少数民族。《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》实施期间,武陵山片区共确定11303个贫困村,占全国的7.64%。2014年,片区人口城镇化和产业城镇化率为36.62%和78.11%,城乡收入比达3.35∶1③。该片区作为我国“集中连片特困区区域发展和扶贫攻坚”示范区和跨省协作经济区,同时兼具连片特困区多少数民族聚居、贫困程度纵深、城镇化不断推进及城乡收入差距扩大等特点,因而选此为研究区域具有研究的代表性;而县域经济是地区经济发展的基石,“三农”问题中的农民增收是重中之重。对于自我发展能力较弱的民族贫困地区,深入探索县域微观单元城镇化发展中的农民增收效应,有利于明确扶贫的空间布局,细化研究结论,统筹城乡发展。

本文原始数据来源于《中国县(市)社会经济统计年鉴》《湖南省统计年鉴》《湖北省统计年鉴》《重庆市统计年鉴》《贵州省统计年鉴》以及各县市(区)国民经济与社会发展统计公报。本文采用2000—2012年的69县市④(区)面板数据进行分析。其中被解释变量为农民人均纯收入,通过各省份各年度的CPI指数折算为以2000年不变基期。为尽可能消除异方差,增强回归的解释意义,消除量纲的参数估计影响,将此变量取对数命名为lnrpfi;关键解释变量为城镇化率,对人口城镇化(人口城镇化率,单位:%)和产业城镇化(第二三产业产值/GDP,单位:%)与农民增收的影响效应进行比较,并将其取对数分别命名为lnuop和lneu。

综合现有研究,影响农民收入增长的控制变量包括金融发展水平、物质资本投入、农业技术水平、经济密度和耕地面积等因素。金融发展和农民收入增长的正相关关系在理论和逻辑上是存在的,金融发展规模的扩大有利于支持农村经济发展[7],但是也可能带来农村资金的流失[8]。因此,控制金融发展对农民增收的影响很有必要,本文以金融支持率(年末金融机构贷款总额/居民储蓄总额,单位:%)衡量金融发展水平,并取对数为lnfs。

物质资本的投入对于农村交通等公共基础设施、农业基础设施等建设大有裨益,同时有利于增加非农就业机会,发挥城镇经济发展辐射扩散作用[6]。不失一般性,物质资本投入的度量使用固定资产投资总额/GDP总额表示,取对数为lnam,并预期其系数符号为正。

农业技术的提高能有效促进农业生产效率的提升,从而增加农民农业经营性收入[9]。常见的反映农业技术水平的指标是农业机械动力水平,本文用农业机械年末拥有量(单位:千瓦)来衡量,对其取对数命名为lnmk,并预期系数符号为正。

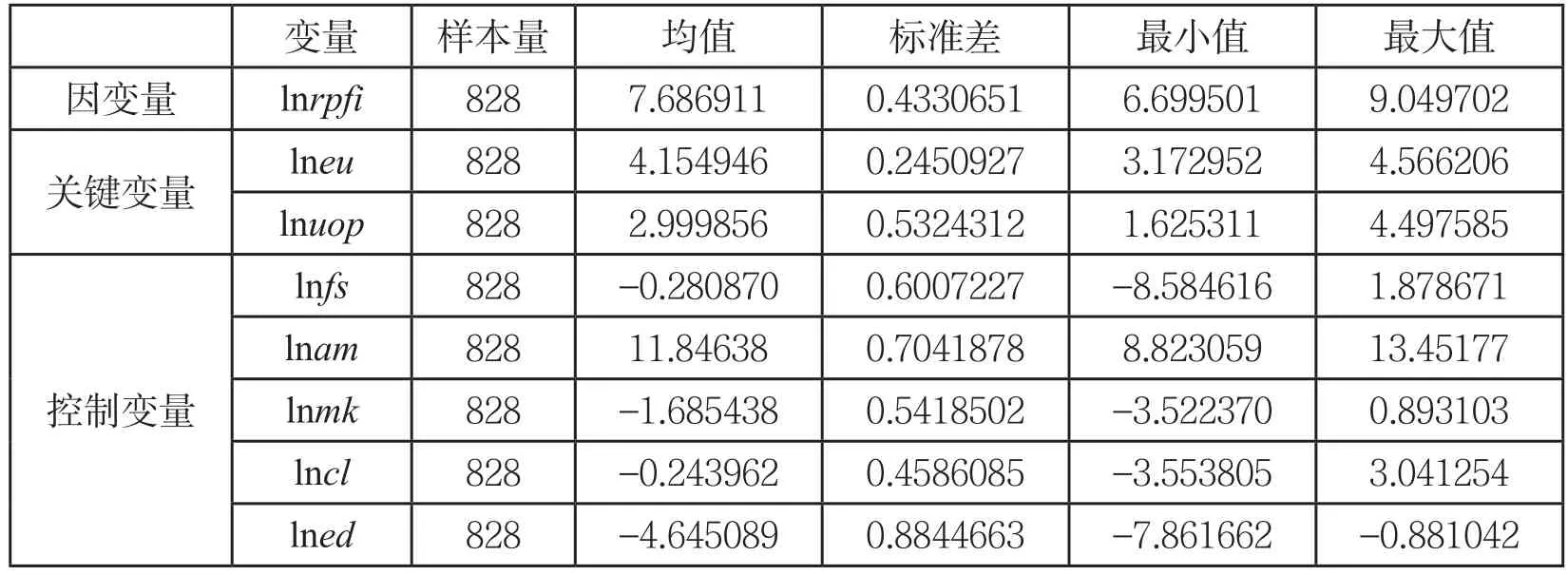

土地作为农民生产资料重要部分,耕地面积的多寡直接影响其农产品种植及经营性收入,同时影响农村土地扭转所得的财产性收入。本文选取人均耕地面积(单位:人/亩)来反映土地要素占有水平,对其取对数命名为lncl。经济密度一般以GDP/总土地面积(单位:亿元/平方公里)来衡量。经济密度的提高有利于发挥地区资源效应,形成经济发展高地,为农民提供更多就业岗位[31]。对该变量亦取对数并命名为lned,预期系数符号为正。具体各指标的描述性统计见表1。

表1 对数变量的描述性统计

(二)研究方法

1. 空间统计分析

一般而言,地区之间的经济地理行为存在空间交互作用,分析中涉及的空间单元越小,离得近的单元越有可能在空间上联系紧密。考虑到县域之间存在的联系和影响,本文首先利用空间统计的ESDA法对片区农民收入和城镇化水平进行分析,其中主要为全局空间自相关、局部空间自相关、冷热点分析等方法。

全局空间自相关主要从区域空间整体上探索相邻单元农民人均纯收入增长的总体相似程度和集聚特征。实证研究中,一般用Moran’s I来测度,公式如下:

由于全局自相关可能很难探测到因地理位置差异的空间关联模式,有必要使用局部空间自相关来分析空间关联的局域特性,其中区域单元i的局域Moran’s I的公式为:

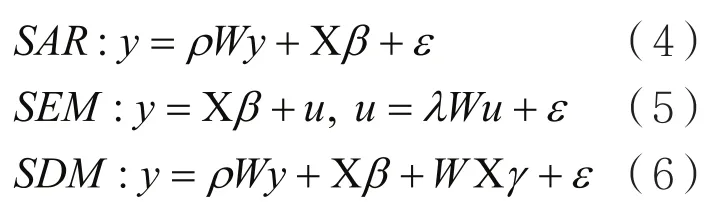

2. 空间计量模型

根据空间效应的不同,空间计量模型一般有三种主要形式,分别是空间滞后模型(SAR)、空间误差模型(SEM)及空间杜宾模型(SDM)。空间滞后模型是指在模型中设置因变量空间自相关项,适用于地区经济行为受邻近地区经济行为的溢出影响;空间误差模型是指模型中的误差项设置自相关项,适用于研究地区之间的相互作用因所处的相对位置不同而存在差异的情况;空间杜宾模型既考虑了因变量的空间相关性也考虑了自变量的空间相关性,三种模型的模型形式分别如下:

其中,y是N×1的因变量向量,X是N×K的外生解释变量矩阵,ρ、λ分别为空间自相关系数和空间误差自相关系数,β和γ是K×1参数向量,W是N×N空间权重,本文的研究区位为各县市(区),空间分布具有地理连续性,适合采用邻接矩阵形式,县市(区)相邻为1,不相邻则为0,使用前我们将其行标准化处理。此外,ε、u为随机扰动项,且ε~N(0,σ2In)。

四、实证分析

(一)武陵山片区人口城镇化、产业城镇化与农民人均纯收入关系的密度分布

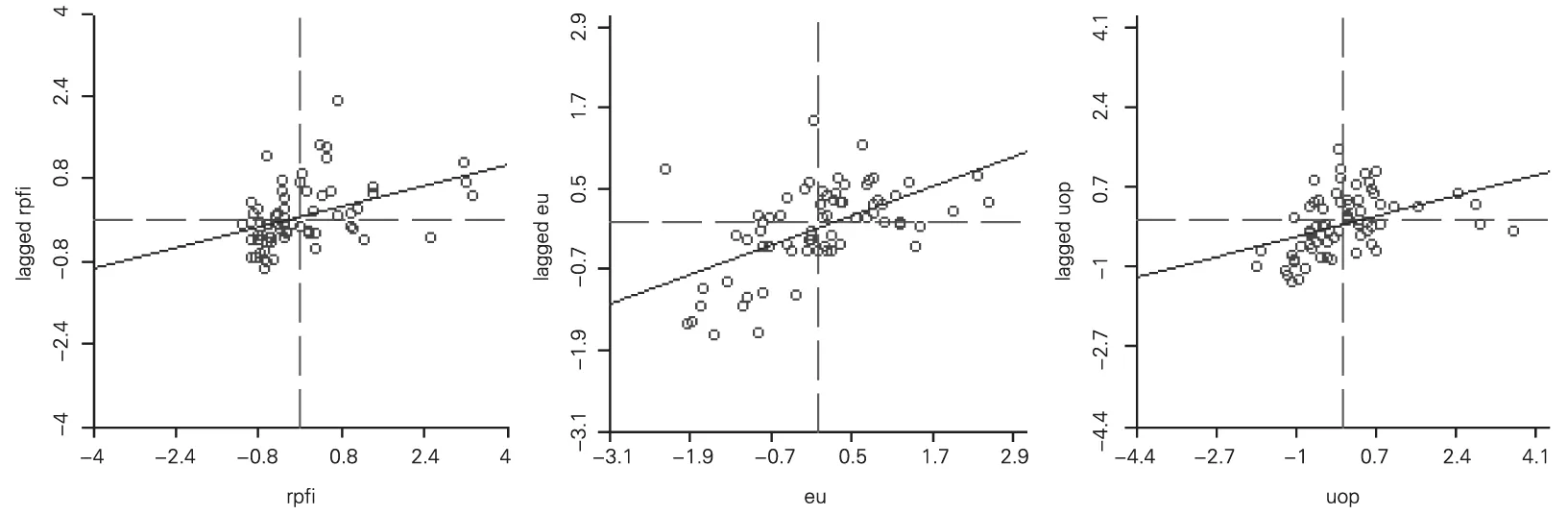

近年来,武陵山片区人口城镇化和产业城镇化水平分别从2000年的16.74%、57.61%提高到2012年的34.4%、77.65%,城镇化进程速度较快。同时片区人均年纯收入从2000年的1487.06元增长到了2012年的4985.31元,增幅约达3倍。为了清晰展现该地区人口城镇化、产业城镇化和农民人均收入的关系及密度差异,我们绘制了样本采集年份所有观测值的太阳花图(图1),蓝色小圆圈和绿色花瓣代表一个观测值,橙色“花”从左至右分别代表4个和3个观测值。从图1可以看出,总体武陵山片区人口城镇化和产业城镇化与农民人均纯收入呈正相关关系,人口城镇化率比产业城镇化的农民增收效应明显。尽管城镇化进程从时序角度发展较快,但从样本观测年份的分布密度而言,大部分县市的人口城镇化率仍集中分布在10%~30%之间,产业城镇化率集中分布在50%~70%之间,而农民人均纯收入集中在1000~3000元的区间。

从图1中的左图可以看出,密度区集中分布在近坐标轴原点部分,说明总体而言目前片区人口城镇化和农民收入水平较低,而少数样本值的关系分布为“U”型曲线,这表明部分县市(区)人口城镇化率的农民增收效应明显,而少许地区人口城镇化水平畸高,可能出现“虚假城镇化”现象,农民收入水平反而较低。图1中的右图呈现出片区产业城镇化率两极分化严重的现象,尽管总体平均来看数值不低,但近乎平行于横轴的散点分布反映了目前产业城镇化的带动能力偏弱。为进一步研究片区内城镇化和农民收入的空间发展模式以及统计意义上经济关系,有必要进行空间相关分析和空间计量模型估计进行验证。

(二)武陵山片区城镇化进程与农民收入的空间统计分析

1. 空间相关性检验

采用全局Moran’s I指数检验武陵山片区农民人均纯收入的空间相关性。如前所述,我们采用的是二元变量空间邻接矩阵。运用区域样本期间均值进行检验,结果发现全局Moran’s I值为0.2189,P值为0.0019,说明总体而言武陵山片区农民人均纯收入存在明显的空间正相关性。从时序角度来看,2000—2002年,全局Moran’s I指数都在1%显著性水平下显著,而后2004—2007年时间段,全局Moran’s I指数分布在0.0608~0.1003之间,并未通过显著性检验,表明这段时间片区农民人均纯收入的离散分布特征开始凸显。不难看出,从2008年开始,一直到2012年,全局Moran’s I值不断上升,且显著性水平提高。究其原因,我们认为前期片区人均农民纯收入总体很低,呈低水平均衡状态,相邻地区的类似特征值出现集聚态势。中期随着地区资源开发力度的加大,特别是农村自然资源禀赋良好区域农民收入水平有了较大提升,导致高值区离散。中后期因高值区的集聚规模经济而低值区“贫困陷阱”的固化,使得片区形成较高水平农民人均纯收入的县市(区)集聚、较低水平农民人均纯收入的县市(区)邻近分布的空间结构。当然,全局自相关分析的一个缺陷在于,其可能存在正相关和负相关抵消后不存在空间依赖性的情形,为进一步的描述局部空间异质性,需利用局部自相关指标进行更为深入的分析。

图1 武陵山片区人口城镇化、产业城镇化与农民人均纯收入关系的太阳花图

由2000—2012年片区农民人均纯收入均值的Moran散点图可以看出,有72.47%的县市(区)显示了相似值的正向空间关联,其中24.64%(占17个)的区域落在第一象限高高(HH)集聚区,主要为黔江片区、邵阳和怀化的交界区以及张家界北部三个集聚区;47.73%的区域落在第三象限低低(LL)集聚区,从空间分布来呈“S”型分布,主要集中在恩施片区以及其与湘西片区交界、铜仁片区和邵阳片区东南部。

表2 2000—2012年武陵山片区农民人均纯收入的Moran’s I统计值

2000—2012年片区产业城镇化均值全局Moran’s I 为0.3371,空间相关性显著。从Moran散点图可知,有71.01%的县市(区)呈现了相似值的正向空间关联,其中34.78%(占24个)的区域落在第一象限高高(HH)集聚区,主要为张家界片区及其与恩施片区交界、湘西片区;36.23%(占24个)的区域落在第三象限低低(LL)集聚区,主要集中在几乎整个铜仁片区及邵阳片区。

2000—2012年片区人口城镇化均值全局Moran’s I为0.2364,空间相关性明显。从人口城镇化的Moran散点图看出,有69.57%的区域呈现了相似值的正向空间关联,其中30.43%(占21个)的区域落在第一象限高高(HH)集聚区,主要为张家界片区、湘西片区与怀化片区;39.14%的区域落在第三象限低低(LL)集聚区,主要为铜仁片区以及恩施片区。总体而言,最为突出的是铜仁片区处于低人均农民纯收入、低产业城镇化和低人口城镇化的“三低”区域,其他片区尚未形成城镇化和人均农民纯收入完全同步的高值集聚区域。

2. 冷热点格局分析

为了更好地分析武陵山片区城镇化进程与农民增收效应,利用局部关联指数Getis-Ord Gi* 指数来识别不同空间位置的高值簇和低值簇。利用Arc GIS计算Getis-Ord Gi* 指数并在不同的显著性水平下绘出冷热点格局特征。从时空演变特征来看,农民人均纯收入的热点区从2000—2004年一直处于怀化和邵阳交界处,主要为会同、洪江、洞口、中方、溆浦、辰溪等县市,从2005年开始突然北移至黔江片区,集中围绕丰都和彭水县,该热点区一直维持到2012年,由此可见重庆黔江地区近些年减贫绩效突出;从冷点演变格局变化来看,2000年开始主要集中在铜仁片区,随着时间推移,整个武陵山片区冷点逐渐减少,说明农村贫困的“洼地”减少,农民收入有了较大提高。

图2 2000—2012年武陵山片区农民人均纯收入、产业城镇化及人口城镇化的Moran散点图

与此同时,我们发现产业城镇化的热点区域2000年分布在怀化和邵阳交界北部的安化、涟源及张家界片区的石门和慈利,2002年开始向北转移至张家界片区以及黔江片区的黔江、丰都和彭水区域,中间个别年份出现跳跃,但2010年开始,热点区开始集中在张家界片区和湘西片区(主要为花垣、凤凰、吉首等),这与当地旅游产业的发展、矿产资源的开发、交通经济区位等密切相关。可喜的是,产业城镇化的冷点从最初集中在铜仁片区逐渐分散碎片化,至2012年,片区显著性冷点区仅两个。

运用同样的方法,我们关注到人口城镇化的热点最初在靖州、城步等县市,中间为古丈、保靖等地,有些年份甚至没有热点区,而冷点区由铜仁片区逐渐向东北方向演变且数量不断减少,这表明片区人口城镇化明显滞后,两极分化现象较为明显,部分落后地区的人口城镇化进程速度加快。考虑篇幅的限制,在这里我们只生成了2000—2012年各关键变量均值的空间格局冷热点图(图3),结论与Moran散点图的分析基本一致,总的来说黔江区农民收入的“高地”突显,且初步形成以洪江、中方为中心的次热点区;张家界永定、慈利等地区是产业城镇化高值集聚区;人口城镇化的热点区域主要分布在张家界片区和湘西片区交界以及怀化片区北部。综上所述,铜仁地区的“三低”分布恰好论证了城镇化进程农民增收效应的必要性,但就其充分性还需纳入空间因素后,运用空间计量的方法来进行验证。

(三)武陵山片区城镇化进程对农民收入影响的空间计量分析

为构建城镇化进程对农民收入的影响效应模型,本文借鉴柯布-道格拉斯生产函数的形式进行拓展。考虑到本文研究问题中资本投入、农业技术水平和土地以及经济集聚对农民增收的影响,普通面板数据模型最终设定为:

这里的各变量名称与前面定义一致,其中α0为截距项,εit为随机扰动项。在普通面板的形式选择上,一般有混合回归、固定效应和随机效应。本文采用F检验判断固定效应是否存在,采用LM检验(又称Breusch-Pagan检验)是否显著,然后采用Hausman检验确定随机效应模型和固定效应模型的选择。结果显示F检验显著,不适合混合回归,进一步的Hausman检验的x2值为102.36,P值为0,因此应选择固定效应回归。普通面板的固定效应回归结果和空间效应检验见表2。

由表2可知,普通面板固定效应回归的模型通过 检验。其中产业城镇化和人口城镇化的回归系数分别为0.0992和0.299,这表明在控制其他因素不变的情况下,产业城镇化率和人口城镇化率每提高1%,农民人均纯收入分别提高0.0992%和0.299%,城镇化进程对提高农民收入增长具有显著的正效应且人口城镇化的农民增收效应远大于产业城镇化。同时,控制变量中的经济密度、农业机械化水平、物质资本投资、人均耕地面积与农民收入也具有显著的正相关关系。依据前面的空间相关性检验及回归模型残差的Moran,s I指数,未考虑空间因素的影响可能使得面板模型回归产生一定偏误。接着进行空间模型形式检验,结果显示传统LM(lag)检验和稳健LM(lag)检验都在1%的显著性水平下拒绝了被解释变量没有空间滞后项的原假设,而传统LM(error)检验和稳健LM(error)检验则接受没有空间相关误差项的原假设。

图3 2000-2012年武陵山片区农民人均纯收入、产业城镇化及人口城镇化的冷热点格局

表2 普通面板的固定效应回归及空间效应检验

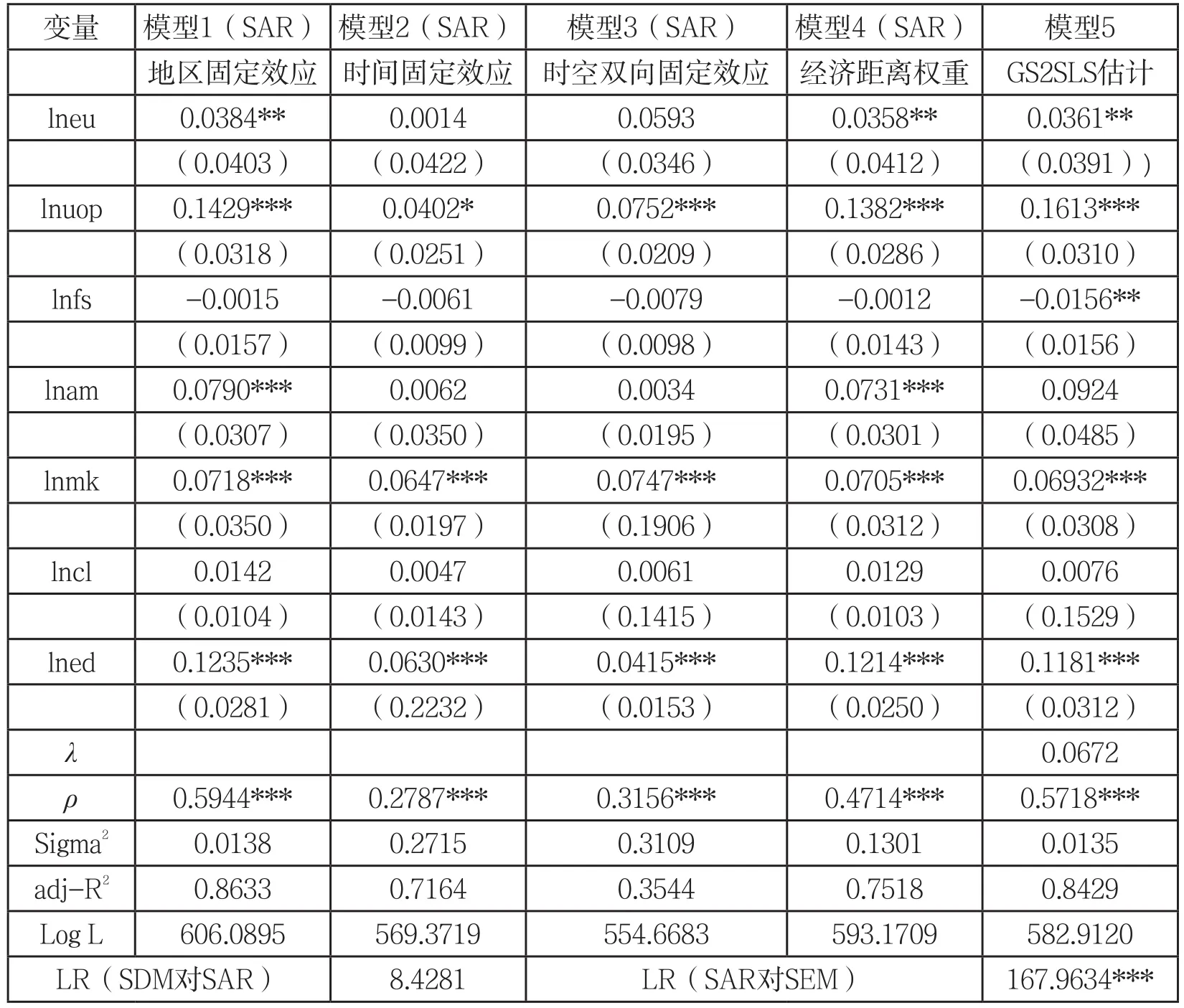

因LM检验模型选择具有一定局限性,为了更科学的选择空间模型,Lesage等建议[28]首选SDM模型并采用LR检验来估计空间杜宾模型是否能简化为空间滞后模型。通过SDM、SAR和SEM模型的对数似然函数值再计算LR估计值,结果都表明应该选择空间滞后模型。然后,通过空间面板数据的Hausman检验来选择固定效应还是随机效应。最终LR检验和Hausman检验结果显示固定效应的空间滞后模型是合适的。事实上,对于我们研究片区的县市(区)而言,回归分析的每一个空间单元是特定个体,固定效应模型显然是最好的选择,具体模型估计结果见表3。

为了进一步检验模型的稳健性,本文通过构造经济加权矩阵来检验该问题⑤。结果显示(模型4),邻接矩阵和经济加权矩阵的估计结果基本一致,只是估计参数的数值稍微变小。这一方面验证了模型的稳健性,另一方面也表明武陵山片区行政壁垒和边缘锁定效应的存在一定程度上不利于农民增收,未来扶贫开发中应突破分割性和边缘性特征的“行政区边缘经济”。

同时,考虑到GDP与农民收入等模型中可能存在的内生性问题,本文利用广义空间两阶段最小二乘法(GS2SLS)处理[29,30],该方法计算简便且结果较稳健,不需要对模型进行正态分布和其他分布的假设,能得到有效和一致的估计量[29]。按照GS2SLS估计的步骤,采用X、W1X和W1X2作为 的工具变量,对空间混合模型进行无截距项的两阶段最小二乘法回归,得到残差。接着利用该残差进行GMM估计,得到ρ的估计值。最后利用它进行Cochrane-Orcutt转换和二阶段最小二乘估计,具体的STATA回归命令参考虞义华⑥的研究并进行相应修改。回归结果见模型5。

表3 空间回归模型估计结果

从回归结果来看,地区固定效应的空间滞后模型明显亦优于普通面板回归模型,说明纳入空间相关性的模型能更好识别武陵山片区城镇化进程的空间效应和区域差异。考虑内生性问题带来模型估计的有偏和不一致性,这里以模型5的估计结果进行讨论。空间回归滞后关系的相关系数为显著正,并通过1%显著性水平的检验,表明周边县市(区)的农民收入增加对本地区的农民收入提高具有显著的正向影响。这是因为根据消费需求理论,随着居民收入水平的不断提高,消费需求层次和消费支出的结构性变化,不仅城镇居民而且农村居民对本地区农村绿色生态产品的需求亦加大,如以柑橘、茶叶、油茶等为代表的林果业以及乡村休闲旅游等。

从估计结果的关键变量来看,人口城镇化对农民收入增加具有显著的正向作用,在控制其他变量不变的情况下,人口城镇化率每提高1%,农民人均纯收入可以提高0.1613%。在武陵山片区,农民收入的主要来源是家庭经营性收入和工资性收入,伴随农村产业结构和产业结构变化,工资性收入日益成为片区农民收入的主导来源及推动收入增长的主导因素[23]。人口城镇化通过劳动力转移效应吸纳农村剩余劳动力,农民工进城的劳务输出带来了工资性收入,同时干中学的方式提高了自身就业技能。随着城镇人口规模的扩大及消费结构变化,交通基础设施的完善,对绿色新鲜农副产品的消费需求增多,为农业生产结构调整、农村专业村、农庄经济等规模化带来机遇,片区绿色农业、休闲农业、特色农业等不断发展是农民经营性收入的动力来源。

产业城镇化的回归系数为0.0361%,通过5%的显著性检验。这说明尽管产业城镇化能提高农民收入,但是较人口城镇化而言其带动效应较弱。一方面表明片区产业扶贫道路选择的正确性,另一方面也表明目前第二、三产业尤其是第三产业和当地特色农业的产业融合度欠佳,产业增长极对农民收入增加的乘数效应较小。这是因为代表产业结构升级的第二、第三产业发展最初起源于城镇,因而城镇居民可能是最大的受益者,反而拉大了城乡居民收入差距。再者,从产业结构来看,较多县市(区)呈“三二一”虚高状态,这种“未工业化先后工业化”的畸形发展路径也影响了片区内生发展动力和自我发展能力,使得产业城镇化进程的农民增收效应并不突出。

从控制变量的显著性来看,农业机械化、物质资本投资和经济密度对农民收入的影响显著。其中,在正向作用的影响因素中,经济密度对农民收入增加的边际效应最大,其每提高1%,农民人均纯收入增加0.1181%,经济集聚带来的规模效应和涓滴效应促进了农民增收[31]。其次,农业机械化水平和物质资本投资的影响效应旗鼓相当。片区较多落后地区仍然是铁犁牛耕的传统作业方式,农业机械化有利于提高农业生产效率和集约化程度;同时,政府加大交通、水电、教育、卫生等基础设施投入,为农民增收创造了良好的硬环境。

值得注意的是,金融支持率对农民增收的影响显著为负。我国的二元金融结构使得金融支持与农村发展目标不一致,在其发展过程中以农村金融抑制为代价达到城市金融深化的目的[8],而且对于农村经济而言农村正规金融的外生性不利于农民收入提高,内生性的非正规金融尽管能够有效促进农民收入的提高[32],但因其自我生存能力不足以及政府压制的原因,对农民收入增长的贡献有限。武陵山特困区本身金融业发展滞后,加上信贷机构对农民的信贷门槛高、意愿不足、资源配置效率低等问题,本土资金在市场机制作用下外流,并未发挥出应有的农民增收效应,反而出现“劫贫济富”的现象。此外,片区山地地形突出,山高坡陡,峰峦叠嶂,农民可耕作的土地面积又相对稀缺,较多农户的耕作土地在生态脆弱的坡地以及开垦的荒山区,加上农业耕作模式粗放和农地流转市场机制不健全,因而土地要素的农民增收效应并不显著。

五、结论及政策建议

本文基于2000—2012年武陵山片区的69县市(区)的面板数据,考虑空间异质性的情况下,运用空间统计的ESDA法和空间计量等方法,考察了片区农民收入和城镇化进程的空间相关性及其冷热点格局,比较产业城镇化和人口城镇化的农民增收效应。主要结论如下:

1.武陵山片区各县市(区)农民人均纯收入与人口城镇化、产业城镇化的空间相关性显著。其中农民人均纯收入局域集聚中心从怀化和邵阳交界处北移至黔江片区,形成以丰都、彭水、武隆、黔江为中心的热点区及洪江、中方和鹤城为中心的次热点区。人口城镇化和产业城镇化的热点区主要集中在张家界片区;其中除永定、慈利、桑植等地外,花垣、凤凰、吉首产业城镇化发展迅速,与张家界交界的沅陵、永顺、龙山等地人口城镇化进程亦不断加快,热点逐渐凸显。铜仁地区一直处于低农民人均纯收入、低产业城镇化、低人口城镇化的“三低”冷点区,但随着时间推移,冷点区域逐渐减少,分布呈分散碎片化。

2.人口城镇化是片区农民增收的主要动力,产业城镇化带动能力较弱。考虑空间自相关的空间面板模型估计发现,农民收入的空间溢出效应显著,周边县市(区)农民收入的提高能带动本地农民收入增长。人口城镇化对片区农民增收具有显著的正向作用,且边际效应最大,在控制其他因素不变的情况下,人口城镇化率每提高1%,农民人均纯收入提高0.1613%;目前产业城镇化对农民收入增长亦有正效应,但是较人口城镇化而言其带动效应较弱。

3.农业机械化、物质资本投资和经济密度的提高有利于农民增收。经济密度对农民增收边际效应较大,农业机械化水平、物质资本投资的影响效应旗鼓相当。因片区金融发展的滞后性、门槛高和配置效率低下,反而一定程度上不利于农民增收;农民耕地的自然条件较差、耕作模式粗放及农地流转市场机制不健全,使得土地要素的农民增收效应并不显著。

根据以上结论,提出如下几点政策建议:

第一,促进“高地”空间集聚溢出,瞄准“洼地”突围贫困陷阱。片区产业城镇化、人口城镇化和农民收入水平的非均质空间格局分布,表明区域扶贫开发应因地制宜和协调发展。重庆片区农民收入的高值集聚一方面说明农村减贫绩效显著,更为重要的是,其与低值集聚区的铜仁片区互为近邻,应当破除行政壁垒和边界效应,加强区域合作协同,促进“高地”空间集聚溢出、辐射带动及农民增收热点蔓延。其次,根据《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011)》“六中心四轴线”⑦的空间格局规划,铜仁片区西部可依托周边“黔恩龙”经济圈和“铜吉怀”经济圈,主动对接黔江、铜仁、怀化这三个中心城市,分工协作、优势互补和互益共生,“抱团”发展实现空间差距收敛。当然,精准识别区内农村贫困对象、精准分析致贫因素和潜在优势,瞄准“洼地”突围恶性循环固化的贫困陷阱,是农民实现增收和可持续生计的重点,也是区域平衡的攻坚所在。

第二,强化城镇化进程的减贫益农性。片区人口城镇化的推进过程首先应加强户籍制度和土地流转制度的改革,如适度放开进城户籍限制、农村土地收益权和土地经营权相分离、鼓励农村土地流转等;其次,对于居住在悬崖峭壁周边、地质灾害区域等人居条件恶劣的农户生态移民,向就近城镇搬迁,对于人口稀少的空心村进行整治;再次,支持就业门槛相对较低的特色农产品加工、传统手工业加工、特色旅游配套产业等劳动密集型产业发展,为周边农户提供就业机会;最后,缩小农村转移劳动者在子女入学、就医、住房和社会保障与城镇居民的差距,增强城镇包容性和吸引力,稳步推进农民工市民化,这是片区农村脱贫的核心要求。片区内具有特色资源优势和生态资源优势,如湘西片区柑橘、猕猴桃、茶叶等林果业,张家界片区武陵源自然遗产旅游风景区,邵阳片区金银花、茯苓、葛根等中药材。基于这些资源禀赋优势,发展现代产业园区、农村新型社区、乡村工业园区“三区互动”,同时,利用好现在“互联网+”的电商浪潮与潜在消费者需求对接,有利于特色优势资源的品牌推广和农民创收;推行政府、龙头企业、金融机构、合作社、农户“五位一体”的股份合作模式,把农户组织起来,集中发展建立一批蔬菜基地、果品基地、养殖基地等;此外,片区产业结构趋同现象严重,这也迫切要求各地区基于自身比较优势实现区域内产业互补错位发展,释放产业城镇化的农民增收红利。

第三,凝聚多元动力源泉拓宽农民增收空间。片区内各县市(区)地广人稀,应加快经济活动、人口和产业在县城和基础较好且潜力较大的建制镇集中,特别是“三圈一带”⑧的区域集聚,而与城镇相匹配的集聚效应、规模收益、更多就业机会和较高技术水平为农民非农就业和收入增长提供动力。政府应加大固定资产投入,尤其是主干道网络交通、农村公路、通县公路等交通基础设施,降低片区内要素流动成本;改善片区办学条件,加大农村中小学学校、普通高中学校、图书室、实验室等教育事业的财政支出,以激励措施和财政干预方式防止人才过度外流,实现农村人力资本的增收效应。武陵山片区地形复杂,各地区应因地制宜选择农机工具,加速传统农业改造,加快实现农村土地集约化生产、专业化生产;同时,注重农业耕种的生态保护,禁止滥砍滥伐,提高农业可持续发展能力。鼓励政策性银行、信用社等增加贫困乡村信贷投放,加大地方性小微型企业的金融支持力度,发展普惠性金融服务和针对贫困群体的特惠性金融服务,实行“金融+产业+贫困人口”的综合推进模式助力农村减贫和农户增收。

注释:

①范小建.集中连片特困区成为主攻区域[N].人民日报.2011-12-07.

②向德平,黄承伟.中国反贫困发展报告(2015)[M].华中科技大学出版社,2015.10.

③游俊,冷志明,丁建军.中国连片特困区发展报告(2014-2015)[M].社会科学文献出版社,2015.3.

④因为武陵源区作为旅游风景区且占地面积较小,有其独特的区位属性,而铜仁市万山区数据缺失严重,且受2011年铜仁市升为地级市影响,不同地区的合并导致数据口径不一致,故最终选取69县市(区)为研究对象。

⑤经济加权矩阵中的权重用GDP变量确定,wij=1/│GDPi-GDPj│,其中i和j分别表示不同的县市(区)。考虑篇幅,这里只列出了经济加权矩阵下地区固定效应下的估计结果。

⑥虞义华.空间计量经济学理论及其在中国的实践应用[M].经济科学出版社,2015.12.

⑦六中心,指的是黔江、恩施、张家界、吉首、怀化、铜仁6个中心城市;四轴线,即重庆—黔江—恩施—武汉、贵阳—铜仁—怀化—长沙、万州—黔江—铜仁—凯里、宜昌—张家界—怀化—柳州。

⑧“三圈”为“黔恩龙”经济圈、“铜吉怀”经济圈和张家界经济圈,“一带”为“铜吉张”经济带。

[1]Chris Bramall, Marion E. Jones.Rural income inequality in China since 1978 [J].Journal of Peasant Studies,1993.21(1):41-70.

[2]Gustafsson B, Shi L. Income inequality within and across counties in rural China 1988 and 1995[J]. Journal of Development Economics, 2002, 69(1):179-204.

[3]J Whalley, X Yue. Rural Income Volatility and Inequality in China[J].Cesifo Economic Studies,2009.55(3-4):648-668.

[4]Alain de Janvry, Elisabeth Sadoulet, and Nong Zhu. The Role of Non-Farm Incomes in Reducing Rural Poverty and Inequality in China[J]. CUDARE Working Paper Series,2005:1 - 29.

[5]骆永民,樊丽明.中国农村人力资本增收效应的空间特征[J].管理世界,2014,30(9):58-76.

[6]孔荣,梁永.农村固定资产投资对农民收入影响的实证研究[J].农业技术经济,2009,28(4):47-52.

[7]贾立,王红明.西部地区农村金融发展与农民收入增长关系的实证分析[J].农业技术经济,2010,29(10):40-49.

[8]温涛,冉光和,熊德平.中国金融发展与农民收入增长[J].经济研究,2005,40(9):30-43.

[9]肖卫,肖琳子.二元经济中的农业技术进步、粮食增产与农民增收——来自2001~2010年中国省级面板数据的经验证据[J].中国农村经济,2013,29(6):4-13+47.

[10]骆永民,樊丽明.中国农村基础设施增收效应的空间特征——基于空间相关性和空间异质性的实证研究[J].管理世界,2012,28(5):71-87.

[11]李国祥.农业结构调整对农民增收的效应分析[J].中国农村经济,2005,21(5):12-20.

[12]李普亮.财政农业支出、农民增收与城乡居民收入差距——基于省级面板数据的实证[J].南方经济,2012,30(8):57-75.

[13]张彬斌.新时期政策扶贫:目标选择和农民增收[J].经济学(季刊),2013,12(3):959-982.

[14]宋元梁,肖卫东.中国城镇化发展与农民收入增长关系的动态计量经济分析[J].数量经济技术经济研究,2005,22(9):31-40.

[15]鲁建彪.西部地区城镇化建设与西部农民收入问题研究[J].经济问题探索,2006,27(7):58-63.

[16]王永杰,宋旭,邓海艳.城镇化水平与农民收入关系的动态计量经济分析——以四川省为例[J].财经科学,2014,39(2):96-105.

[17]李美洲,韩兆洲.城镇化和工业化对农民增收的影响机制[J].财贸研究,2007,18(2):25-31.

[18]程洪宝.城镇化与农民增收的负相关分析[J].学术论坛,2005,28(12):111-114.

[19]马远,龚新蜀.城镇化、财政支农与农民收入增加的关系[J].城市问题,2010,29(5):60-66.

[20]叶彩霞,徐霞,胡志丽.城市化进程对农民收入结构的影响分析[J].城市发展研究,2010,17(10):26-30.

[21]郇红艳,谭清美,孙君.基于空间计量模型的安徽城镇化发展与农民增收实证分析[J].农业现代化研究,2014,35(2):151-157.

[22]郑鑫.城镇化对中国经济增长的贡献及其实现途径[J].中国农村经济,2014,30(6):4-15.

[23]万广华.城镇化与不均等:分析方法和中国案例[J].经济研究,2013,48(5):73-86.

[24]王鹏飞,彭虎锋.城镇化影响农民收入的传导途径及区域性差异分析——基于协整的面板分析[J].农业技术经济,2013,32(10):73-79.

[25]姚士谋,张平宇,余成,李广宇,王成新.中国新型城镇化理论与实践问题[J].地理科学,2014,34(6):641-647.

[26]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,46(5):4-16+31.

[27]操建华.旅游业对农村和农民的影响——贵州省荔波县、云南省昆明市团结乡和云南省石林县的案例分析[J].中国农村经济,2006,22(10):72-77.

[28]Lesage J,Pace K.Introduction to Spatial Econometrics [M].London:CRC Press/Taylor & Francis Group,2009:1.

[29]Kelejian H H, Prucha I R. A Generalized Spatial Two-Stage Least Squares Procedure for Estimating a Spatial Autoregressive Model with Autoregressive Disturbances[J]. Journal of Real Estate Finance &Economics,1997, 17(1):99-121.

[30]Arraiz I, Drukker D M, Kelejian H H, et al. A spatial cliff-ord-type model with heteroskedastic innovations: small and large sample results [J]. Journal of Regional Science, 2008,50(2):592-614.

[31]陈利,朱喜钢.基于空间计量的经济集聚对农民收入的影响效应——以云南省为例[J].农业技术经济,2015,35(10):81-91.

[32]胡宗义,刘灿,刘亦文.农村正规金融和非正规金融发展的农村居民收入效应研究[J].经济地理,2014,34(12):147-152.

Spatial Econometric Analysis of Urbanization Impact on the Growth of Farmers’Income in Contiguous Destitute District: Take Wuling Mountain Area as an Example

Wang Jiating, Zang Jiaxin, Lu Xingchen, Mao Wenfeng

Based on the panel data of 69 counties (districts) in Wuling Mountain Area from 2000 to 2012, considering the spatial heterogeneity and using the method of ESDA for spatial statistics and spatial econometrics, the paper explores the spatial correlation of farmers’ income and the process of urbanization and also the hot spot pattern, and compares the effects of the growth of farmers’ income on the industrial urbanization and population urbanization. Results indicates: (1) per capita net income of farmers in Wuling mountain area counties (districts) is highly positive correlated; (2) a further spatial model estimates show that population urbanization is the main momentum of the growth of farmers’ income, while industrial urbanization is also positively correlated but not as strong; (3) the level of agricultural mechanization, the increase of material capital investment and economic density is conducive to the increase of farmers’income, while the current situation of financial development in the area has a restraining effect.According tothe above conclusions, some suggestions are put forward.

Wuling mountain area; urbanization; growth of farmers’ income; spatial autocorrelation; spatial lag model

F299.2

10.3969/j.issn.1674-7178.2017.03.007

王家庭,南开大学中国城市与区域经济研究中心副教授,经济学博士,硕士生导师,研究方向为城市与区域经济、土地与房地产经济;臧家新、卢星辰、毛文峰,南开大学中国城市与区域经济研究中心硕士生,研究方向为城市与区域经济。

(责任编辑:卢小文)

国家社会科学基金项目(12BJY048)。