广州市快速城市化区的水塘景观变化及其影响因素

◎ 刘晓南 程 炯 王 瑾

广州市快速城市化区的水塘景观变化及其影响因素

◎ 刘晓南 程 炯 王 瑾

城市水塘是珠江三角洲地区常见及分布广泛、且起着极其重要环境与生态作用的城市景观。近20年来广州市的城市水塘因城市快速发展、人类密集活动而大量缩小或消失。本研究以广州市天河区为研究区,解译、比对1995年和2013年两期遥感影像的水塘,用景观生态学方法探讨城市化过程下水塘变化及其影响因素。结果表明:(1)城市水塘数量和面积分别减少了41%和34%,较大面积水塘因数量减少和面积缩减转变为较小面积水塘;(2)五种景观指数的数值变化表明水塘呈小聚集、大离散变化趋势,其几何形状趋于简单及规整。水塘变化剧烈程度自南向北减缓,其变化与趋势和天河区城市化过程与方向一致;(3)消减水塘集中分布在海拔40m以下、距离最近道路1km以内、中、低城市建筑密度和人口密度小于8000人/km2的区域。其消减比例随海拔升高而减小,随其到最近道路距离的增加而减小,随人口密度增大而增加。地形、路网和交通、城市建设、人口增长是天河区城市水体变化的影响因素。

城市水塘 快速城市化 影响因素 广州市

一、引言

城市水塘景观是珠江三角洲地区一种常见的、分布广泛的城市景观。它是地表养分污染的关键汇区[1],又是缓解城市热岛效应的冷岛景观[2-6],也是缓解城市内涝的有效海绵体[7],在城市中起着极其重要的环境、生态作用[8]。城市水塘景观很少被当做单独一种景观研究,更多地被当做城市水体景观的一部分进行土地利用/土地覆被变化和水体景观演变的研究[9-11],或进行城市水体演变的环境、生态效应和影响因素的探讨[12-17]。这些研究表明随着人类社会和经济的发展,人口急剧膨胀,并不断向城市集中,形成了快速城市化过程。与此同时,人为因素极大地扰动了水体,建设用地侵占、水资源消耗过度导致水体减小、甚至消失。然而与大型的城市湖泊、水库、河流水体景观被持续关注研究不同,小型的城市水塘景观的研究鲜有关注[5,18-19]。由于水塘景观很常见因此更容易被忽略[20],而且已经大量消失,Williams等(2010)的研究发现在英国过去的150年里半数的水塘已消失[21],Hassall(2014)的研究发现在瑞典1914—1970年间55%的水塘已消失,在荷兰1900—1989年间90%的水塘已消失,在巴西1905—2005年间90%的水塘已消失[22]。Downing(2010)的研究表明,与已被深度研究的大型湖泊相比,小型湖、塘对生态系统、全球环境的作用更加重要[23]。因此,在城市水塘的环境生态价值不被重视、但又非常重要的现况下,去了解水塘在城市化过程中的变化及影响因素是非常必要的,也是进行城市规划、环境、生态等研究的前期科学工作。

近20年来,在人口高度密集、城市快速发展的过程中,广州市天河区的城市水塘被大量地人为破碎化或消融化,其数量与形态特征、景观特征的变化将导致城市生态、环境的变化。本研究运用景观生态学方法进行天河区城市水塘变化研究,以求达到以下研究目的:(1)探讨快速城市化区的城市水塘在数量、面积、形状特征和空间布局的变化;(2)分析导致城市水塘的影响因素。

二、研究区域与研究方法

(一)研究区域概况

广州市(112.95°—114.05°E, 22.43°—23.93°N)地处中国大陆南方,广东省的中南部,珠江三角洲的北缘。濒临南海,海洋性气候显著,年均气温为21.5~22.2℃,年均降水量约为1700mm,年降水日数约150天。天河区地貌由北向南倾斜,形成三级地势阶梯区(图1)。北部为海拔约220~400m的低山丘陵区;中部为海拔约30~50m的台地区;南部为海拔约1.5~2.0m的冲积平原区。降水自北部山区汇集形成溪流流向南部珠江,于台地和冲积平原区形成多个湖、塘。天河区为广州市中心区的核心区,2012年下辖21个行政街道,行政区域总面积约137.38km2,占广州市总面积的1.8%。全区常住人口144.66万人。2012年,天河区全年地区生产总值(GDP)2394.81亿元,比上年增长11.1%,总量连续六年位居全市各区之首。

(二)城市水塘定义和其景观指数计算

本研究选用对城市化过程响应较快的城市水塘为研究对象,现今学术研究界对其仍无确切定义或惯用定义。国际湿地公约对水塘的定义为≤8hm2的水体,英国水塘保护组织定义为1m2~20000m2且全年有4个月及以上时间有水的水体[24],DeMeester等(2005)定义为≤50000m2的永久或暂时储水的人工或自然水体[25]。基于上述水塘定义和本研究遥感数据像元大小,确定本研究的城市水塘定义为位于城区中100m2~50000m2的常年有水的封闭水体。

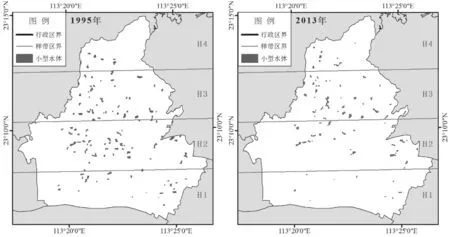

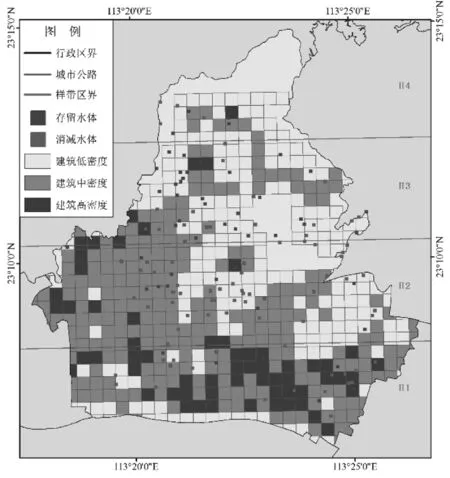

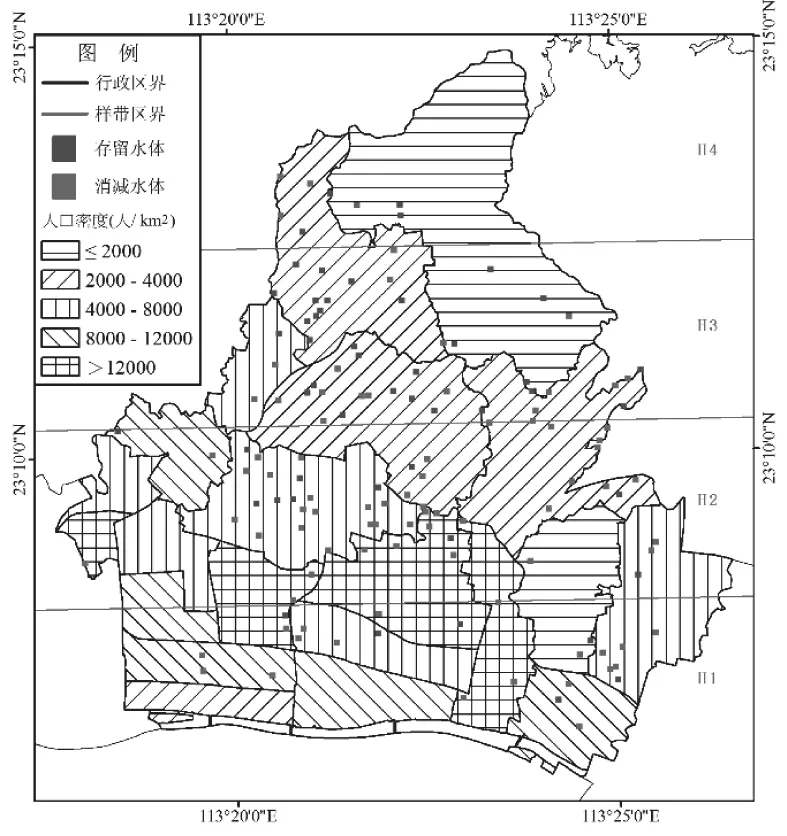

为进一步探求水塘的空间格局变化,以天河区最南边界点为起点,向北每4km设置一条样区边界,到天河区最北边界点为终点,共将天河区南北等距离划分为H1-H4四个研究样区(图2),各样区南北距离为4km(H4约为4.3km),并计算各样区内的景观指数。水塘景观指数以Fragstats计算,选取斑块类型面积(CA)、斑块个数(NP)、斑块密度(PD)、平均最邻近距离(ENN-MN)、平均斑块形状(SHAPEMN)5个景观指数来探究城市水塘的变化。

(三)数据源与水体解译

本研究分别采用Landsat 5 TM遥感影像(行列号:P122 N44,时相:1995/12/30)和Landsat 8 TIRS遥感影像(行列号:P122 N44,时相:2013/12/31)为数据源。参照谷歌地图、土地利用现状数据(2014年),结合相应地学知识,对2013年影像进行面向对象分类和目视解译,得到2013年城市水塘数据,其数据总体精度为98.87%,Kappa系数为0.94。以逆时相顺序对比1995年影像,在2013年数据基础上逐图斑判断并勾绘1995年影像的变化区域,同时标注变化前后的地类信息,获得前后两期水塘数据(图2)。

三、结果与讨论

(一)城市水塘的时间变化特征

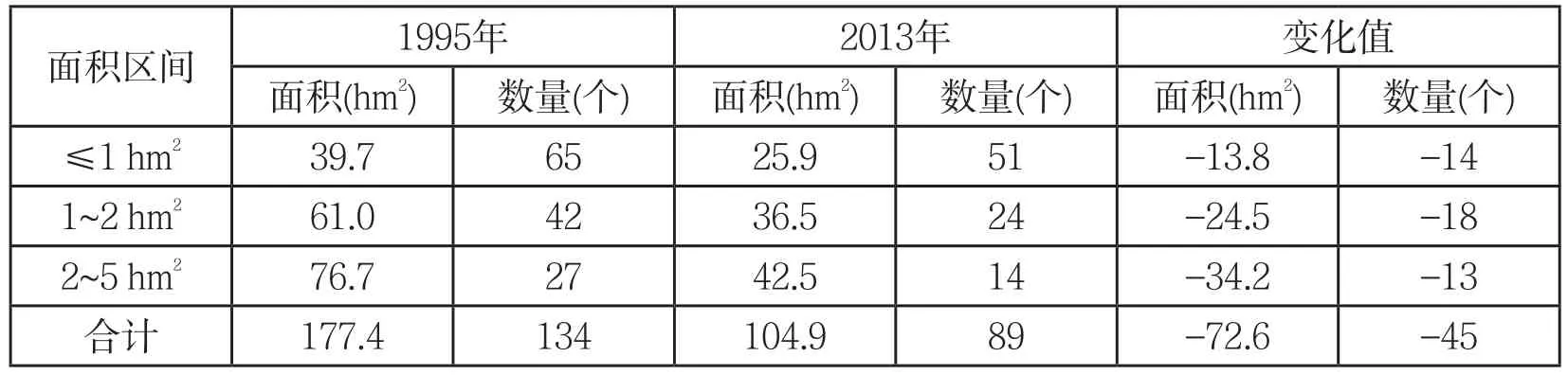

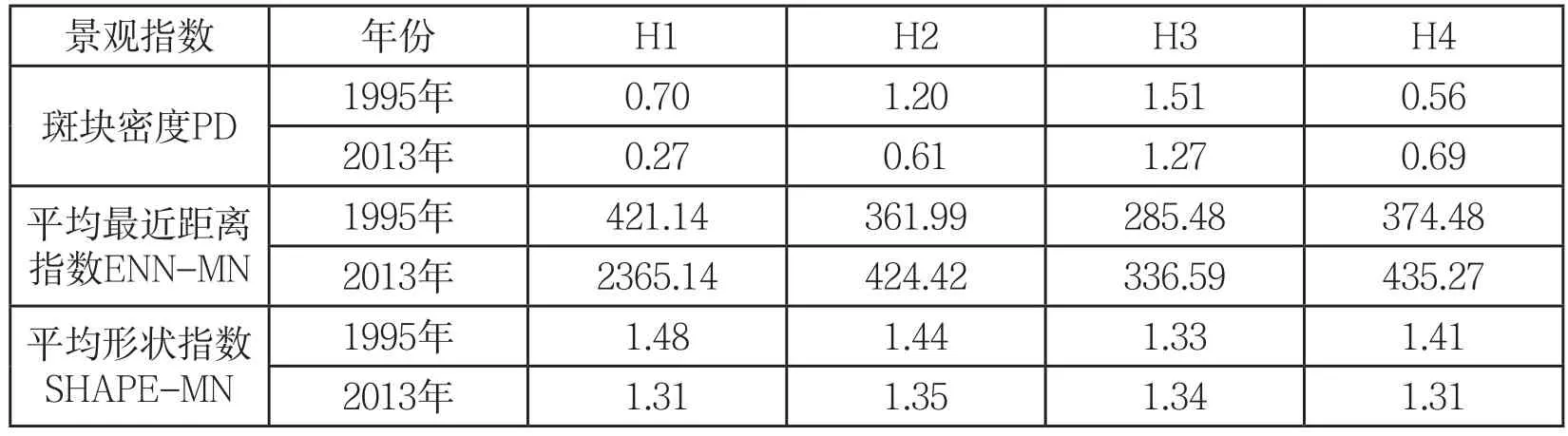

20年间天河区城市水塘的数量、面积和容积均在减少。2013年数量由1995年的134个减少至89个,面积由1995年的177.44km2减少至104.87km2,其数量和面积的消减比例分别为41%和34%。以面积≤1hm2、1~2hm2、2~5hm2的分区统计各区间内水塘的数量及面积(表1),发现≤1hm2的水塘面积和数量分别减少13.82hm2和14个,1~2hm2区间的水塘面积和数量分别减少24.81hm2和18个,2~5hm2区间的水塘面积和数量分别减少34.24hm2和13个。若以城市水塘可容纳水深平均为1m计算,可知水体容积减少了约7550.4m3,相当于缩减了整个天河区1小时暴雨(100mm/d)的容纳量。结果表明数量、面积和容积的消减比例随区间水塘面积的减小而下降,即≤1hm2区间水塘的消减比例在增加,而1-5hm2区间水塘的消减比例在减少。城市水塘数量和面积减少趋势与叶长盛等(2013)及张真等(2014)研究所得珠江三角洲各城市的基塘、坑塘的变化趋势大致相同,为了满足城市扩张需要,水塘数量和面积一直减少[26-27]。水塘转变的土地利用主要流向为建设用地,本研究中有53%的水塘面积转变为建设用地。天河区除了少量因公用设施、住宅小区等需求而新建的人工水塘外,城市水塘经历着“较大面积水塘因侵占而持续数量减少,面积缩减转变为较小面积水塘,造成离散分布”的面积与数量不断减少的变化过程。

图2 天河区城市水塘分布及研究样区划分

表1 城市水塘各面积区间的数量及面积

(二)城市水塘的空间变化特征

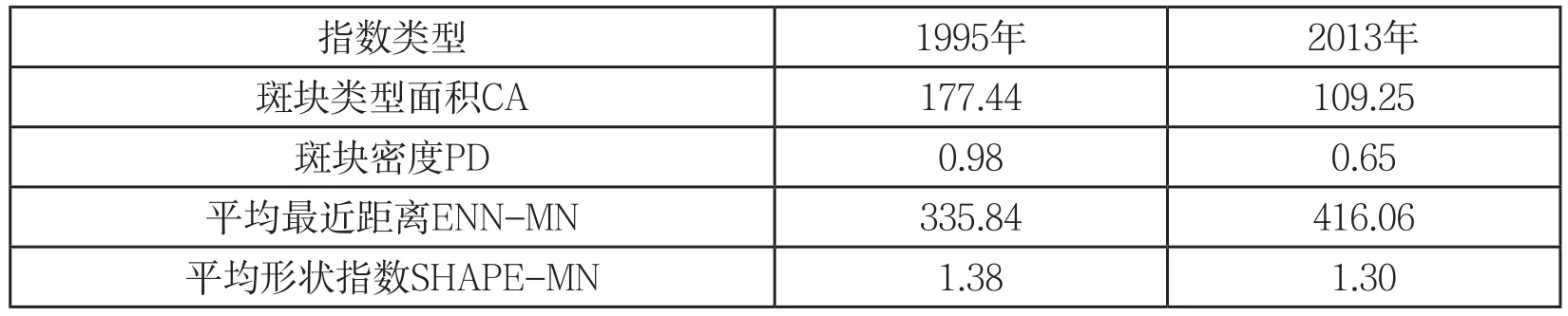

CA表示天河区的水塘总面积,PD表示单位面积内水塘的斑块数目,反映景观的破碎化程度,指数值越大表示密度越大、斑块越小,则破碎化程度越高。从表2可见近20年来CA和PD的指数值均减小,表明水塘总面积在减少,空间破碎化程度也在降低。ENN-MN表示每个水塘与其最邻近水塘距离的总和除以斑块总数,反映水塘斑块离散程度,数值越大表示水塘间距离越远,分布较离散。其指数值在研究期末增大,表明各水塘间的平均距离增加,空间上的离散分布程度增大。因此近20年的城市化过程并非造成天河区城市水塘破碎化,反而是因为原本破碎密集分布的水塘中,有连片的水塘消失了而出现了小聚集、大离散的变化趋势。从图2可清晰看出小聚集、大离散的分布现象,1995年天河区的水塘较集中分布在西北部、中部及东南部,其他区域则零星分布;2013年水塘只集中分布在西北部,呈小聚集化,原集中分布的中部及东南部的水塘经过消减而呈零星分布,呈大离散化。SHAPE-MN为反映斑块形状变化的景观指数,其指数值在2013年减小,表明水塘的几何形状变得简单,即自然边界经人为扰动趋于变为简单规整的方形。把本研究所得城市水塘的景观指数值与杨国清(2006)研究所得的广州市土地利用格局指数值进行对比,发现斑块密度变化是相反的,形状指数是一致的[28]。说明城市化过程下,天河区城市水塘斑块形状复杂程度与其他景观一样呈现“持续降低、趋于简单”的变化趋势,而空间分布则与其他景观不同,呈现“破碎化程度降低、小聚集、大离散”的变化趋势。

城市水塘在各样区内的变化与整个天河区的变化大致相同,但个别指数的变化不同。从表3可见,PD数值在样区H1— H3表现出与天河区一致的在减小,且变化的剧烈程度为H1(-159%)>H2(-97%)>H3(-19),表明水塘的聚集化程度越往南越剧烈。而H4的数值在增大,表明该样区的水塘呈破碎化变化。近20年四个样区的ENN-MN指数值均增大,表明各水体间的距离变得越来越远,离散分布程度增加。其中以H1样区变化最为剧烈,2013年为1995年的4.6倍,表明该样区的水塘被侵占而迅速消减。从SHAPE-MN的指数值减小变化可见H1、H2、H4样区内的水塘受人类活动影响较大,其形状变得规整化,其中以H1样区的变化最为剧烈。H3样区的SHAPE-MN指数值稍增大,推测原因为该样区存在多个城市森林公园、主题游乐场和科学园区,在建设与改造过程中以接近自然形态去改造水塘使其形状趋于复杂化。

表2 城市水塘的景观指数值

表3 各样区城市水塘的景观指数变化

景观指数值的变化表明,位于H1样区的水塘变化最为剧烈,该区为天河区最南端在广园快速路和珠江之间的区域,西侧与广州市老中心区(越秀区)相邻,是天河区最先发展、受城市化过程影响最强的区域。由于H1、H2样区的城市化时间最久,因此水塘已连片消失,独留某些区域的水塘(如城中村的风水塘),所以表现出小聚集的现象。H3和H4样区的水塘变化最为缓慢,该样区为天河区北部的丘陵山地区,距离老中心区最远,是城市发展较慢、受城市化过程影响较弱的区域。H4样区的水塘在近20年里,部分由较大面积缩减为较小面积的一个或多个水塘,因此表现出破碎化的现象。

(三)水塘变化的影响因素

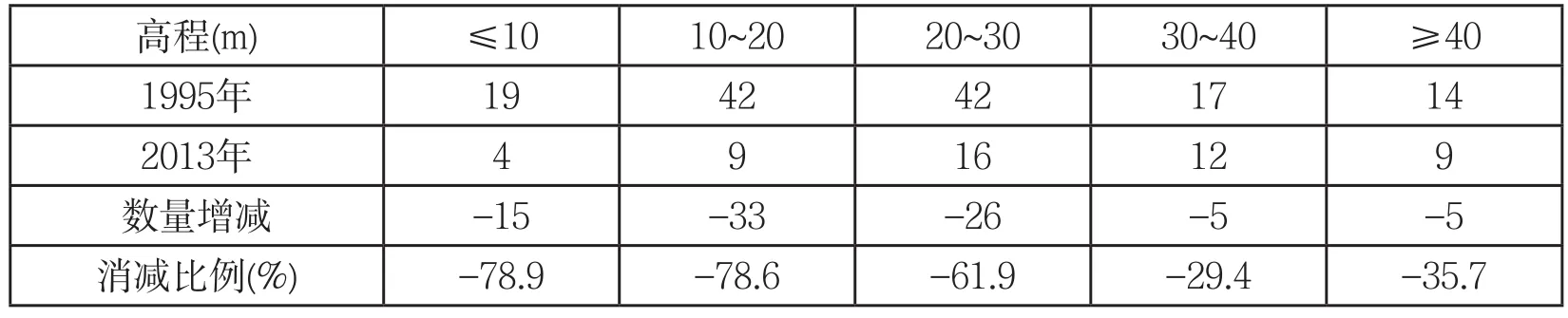

1.地形因素。1995年的城市水塘多为天然形成的积水洼地,或由天然水体经人为改造形成具有硬质水岸的人工水体。对比1995年和2013年两期解译数据,判断得到水塘的转变情况。从表4可见,1995年水塘主要分布在天河区的丘陵山地周边40m海拔高程以下的区域,其中在10~30m区间分布最多,占当期水塘总量的62.7%。到2013年40m海拔高程以下区域的水塘大量消减,其中以10~20m高程区间的水塘数量消减最多,其次为20~30m和0~10m区间。40m海拔高程以下的区域,水塘消减比例随海拔升高而减小。理想的城市建设布局会选择海拔稍高且地形平坦的地形,因平坦的地形可降低城市建设的工程成本,且海拔稍高有利于排水和减少自然灾害损毁。吴大放(2015)对广州市1996—2012年的土地利用变化及驱动力研究显示,西北和东南是广州市城市扩张的主要方向,天河区即位于城市扩张的东南方向上,其建设用地多分布在海拔较低、地形较平坦的区域[29]。因此在海拔越低、地形越平坦的区域,城市建设活动越密集、人口密度越大、土地利用密度越大,其间分布的水塘越容易受到侵占而消减,致使消减比例越大。

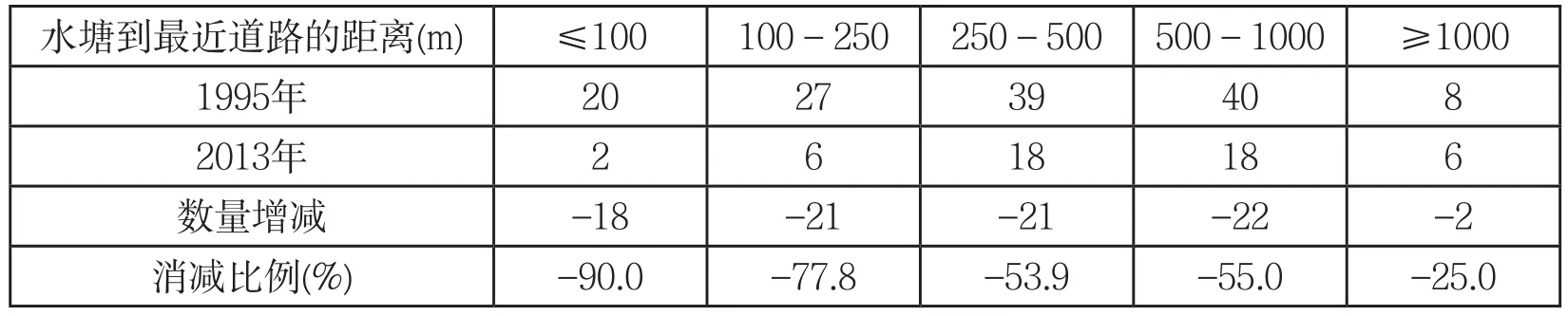

2.路网和交通因素。将研究期内消减和存留的城市水塘与其周边道路(四级以上道路,2011年线划数据)相叠加。依据城市路网对土地利用影响主要范围在1000m以内的研究结果[30-31],按水塘到最近道路距离≤100m、250m、500m、≥1000m划分距离区间,统计各区间内水塘研究期内的数量增减变化。从表5可见,水塘消减比例随其到最近道路距离增加而减小,即越接近主要道路的水塘越容易被侵占而消减。这种变化与前人对广州市的研究是大致相同的[32-33],交通及路网的发展与延伸直接关系到城市发展和扩张方向。主要有两种表现:(1)城市扩张至原城市边缘区,人口与经济活动的活跃度提高,交通需求、通勤压力的增加,导致道路的拓宽、延伸和新建,城市建设逐渐填充沿交通轴线走廊空间的空闲用地;(2)政策引导城市新区域开发,通过道路延伸和新建以提高道路通达性,刺激公建用地、居住用地和工业用地的增长,推动交通沿线的土地利用开发与再开发。两种表现均会提高人类活动密度,便需要更多的建设用地为人类的生产生活提供必需的城市承载功能,因此城市功能相对较弱的城市水塘就被优先侵占了。

表4 各高程区间的城市水塘数量变化

3.城市建设因素。将研究期内消减和存留的城市水塘与天河区建筑密度(2011年500m栅格数据)相叠加,得到各建筑密度区间的水塘变化情况。从表6可见,近20年分布在建筑低密度区的水塘消减最多,水塘数量随建筑密度增大而下降,即低密度区(≤12.5%)>中密度区(12.5~30.0%)>高密度区(≥30.0%)。而水塘消减比例则表现为“中密度区>高密度区>低密度区”的变化趋势。低密度区的消减水塘集中于天河区中部的科韵路与五山路、环城高速与广园快速路间的高校区,和东部科学城科技园区,这两个区域均具有建筑密度较低但建设范围较大的特征,水塘会被优先侵占而消减数量最大。中密度区的水塘在研究期初总量较多,该区亦是开发建设的主要区域,水塘消减比例因此最高。高密度区因其最先开发建设导致研究期初水塘总量不多,但近20年里仍被进一步侵占而表现出消减比例较高。低密度区是开发建设较后的区域,将图3与图1对比可见该区多为丘陵区,水塘总量最多,但因地形、距市中心等因素制约开发建设较晚而消减比例最低。

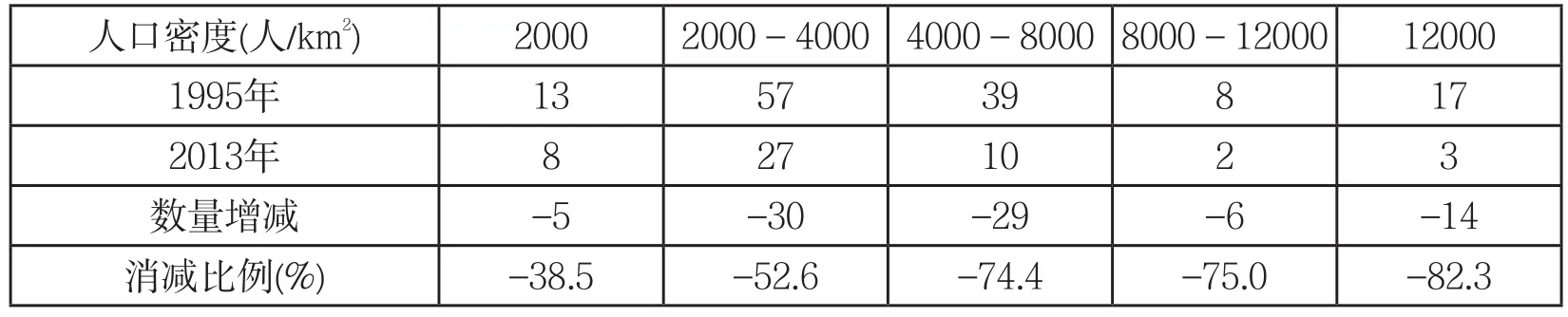

4.人口增长因素。利用天河区第六次(2010年)全国人口普查数据与广州市第二次(2009年)全国土地调查的街道面积数据,计算天河区各街道的人口密度,并与研究期内消减和存留的水塘相叠加,得到各人口密度区间的水塘变化情况。从表7可见,在人口密度2000~8000人/km2的区间,水塘消减数量最多,其次为人口密度12000人/km2的区间。而水塘消减比例则随人口密度增大而增加,高人口密度街道均位于H1和H2样区,中、低人口密度街道主要位于H3和H4样区,水塘变化剧烈程度减缓的梯度方向与人口密度递减的梯度方向大致相同。图4可见人口密度≥4000人/km2的区间位于天河区南部的平坦区域,是城市扩张的主轴线,也是路网密度和建筑密度较高的区域。

表5 各最近道路距离区间的城市水塘数量变化

表6 各建筑密度区间的城市水塘数量变化

表7 各人口密度区间的城市水塘数量变化

图3 研究区城市水塘演变与建筑密度的空间分布

图4 研究区城市水塘演变与人口密度的空间分布

三、结论

在城市化、土地利用/覆被变化、景观生态的研究中,城市水塘只作为水域、坑塘水面或水体的其中一种组合类型来研究,很少作为研究对象探求其变化特征及影响因素。前人研究表明与大型水体相比,水塘对生态系统和环境有更重要的作用,且本研究结果亦显示水塘部分变化趋势与整体水体景观变化存在不同之处,因此对城市水塘变化研究是非常必要和重要的。

珠江三角洲城市群遍布水塘,在剧烈的城市化过程下被人为化地侵占而消减或缩小。通过遥感影像提取天河区近20年来的城市水塘景观,对比分析在不同城市化强度下水塘的时间和空间格局变化的规律,并在此基础上探讨水塘变化的影响因素。发现在时间格局上,天河区城市水塘数量、面积分别减少了45个和72.57hm2,且表现为面积大的水塘因数量减少和面积缩减而变成面积小的水塘这一特征。在空间格局上,城市水塘变化呈现小聚集和大离散的趋势,且水塘几何形状趋于简单和规整。水塘变化剧烈程度自南向北逐步减缓,其演变特征与趋势和天河区城市化过程与方向一致。

通过分别对地形因素、路网和交通因素、城市建设因素和人口增长因素4个影响水塘景观变化因素的分析,发现水塘的消减数量随城市建筑密度增加而减小,其消减比例随海拔升高而减小,随其到最近道路距离的增加而减小,随人口密度增大而增加。天河区南部海拔较低、地形平坦,且与广州市中心区的越秀区接壤,自西向东的城市发展与扩张,影响城市路网与交通的延伸与增密,吸引人口聚集和活动密度的提高,导致建设用地数量增加与密度提高,致使其中的城市水塘最先受侵占而消减,消减比例较大。

[1]王瑾, 程炯, 李铖. 快速城市化下广州市天河区水塘的生态环境质量评价[J]. 生态科学, 2016, 35.5:183-193.

[2]段金龙, 张学雷. 区域地表水体、归一化植被指数与热环境多样性格局的关联分析[J]. 应用生态学报, 2012, 23(10): 2812-2820.

[3]Chang C R, Li M H, Chang S D. A preliminary study on the local cool island intensity of Taipei city parks[J]. Landscape and Urban Planning, 2007, 880(4): 386-395.

[4]Saaroni H, Ziv B. The impact of a small lake on heat stress in a Mediterranean urban park: the case of Tel Aviv, Israel [J]. International Journal of Biometeorology, 2003, 47(3): 156-165.

[5]Smith S V, Renwick W H, Bartley J D, et al. Distribution and significance of small, artificial water bodies across the United States landscape [J]. Science of the Total Environment, 2002, 299(1-3): 21-36.

[6]Sun R, Chen L. How can urban water bodies be designed for climate adaptation? [J]. Landscape and Urban Planning, 2012, 105(1): 27-33.

[7]韩煦, 赵亚乾. 海绵城市建设中“海绵体”的开发[J]. 地球科学与环境学报, 2016, 35(5): 708-714.

[8]陈利顶, 李秀珍, 傅伯杰, 等. 中国景观生态学发展历程与未来研究重点[J]. 生态学报, 2014, 34(12):3129-3141.

[9]魏显虎, 杜耘, 薛怀平, 等. 基于RS/GIS 的四湖地区湖泊水域百年变迁研究[J]. 长江流域资源与环境,2005, 14(3): 293-297.

[10]郭泺, 杜世宏, 薛达元, 等. 快速城市化进程中广州市景观格局时空分异特征的研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2009, 45(1): 129-136.

[11]陈杰, 王帅, 胡琳, 等. 郑州雁鸣湖地区水域景观格局动态[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2012, 40(4):161-165.

[12]李劲峰, 李蓉蓉, 李仁东. 四湖地区湖泊水域萎缩及其洪涝灾害研究[J]. 长江流域资源与环境, 2000,9(2): 265-268.

[13]丁圣彦, 曹新向. 清末以来开封市水域景观格局变化[J]. 地理学报, 2004, 59(6): 956-963.

[14]罗永明, 钟仕全, 莫伟华, 等. 基于TM 数据的南宁市水体和建筑用地变化研究[J]. 气象研究与应用,2008, 29(1): 37-40.

[15]付颖, 徐新良, 通拉嘎, 等. 近百年来北京市地表水体时空变化特征及驱动力分析[J]. 资源科学,2014, 36(1): 75-83.

[16]Du N R, Ottens H, Sliuzas R. Spatial impact of urban expansion on surface water bodies - A case study of Wuhan, China [J]. Landscape and Urban Planning, 2009, 94(3-4):175-185.

[17]Dewan A M, Yamaguchi Y. Using remote sensing and GIS to detect and monitor land use and land cover change in Dhaka Metropolitan of Bangladesh during 1960-2005 [J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2009, 150(1-4): 237-249.

[18]刘凯, 王树功, 解靓, 等. 佛山市基塘系统空间格局演变分析[J]. 热带地理, 2008, 28(6): 513-517.

[19]张妤琳, 刘晓南, 赵宇, 等. 快速城市化地区塘的消减过程研究——以广州市天河区为例[J]. 生态环境学报, 2014, 23(2): 244-251.

[20]Davies, Zoe G., et al. A national scale inventory of resource provision for biodiversity within domestic gardens [J]. Biological Conservation, 2009, 142(4): 761-771.

[21]Williams P, Biggs J, Crowe A, et al. Countryside Survey: Ponds Report from 2007 [R]. Pond Conservation and NERC Centre for Ecology & Hydrology, Technical Report No. 7/07. 2010.

[22]Hassall, C. The ecology and biodiversity of urban ponds [J]. WIREs Water, 2014, 1(2): 187-206.

[23]Downing, J A. Emerging global role of small lakes and ponds: little things mean a lot [J]. Limnetica, 2010,29(1): 9-24.

[24]Biggs J, Williams P, Whitfield M, et al., 15 years of pond assessment in Britain: results and lessons learned from the work of Pond Conservation [J]. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 2005,15(6): 693-714.

[25]De Meester, L., Declerck S, Stoks R, et al. Ponds and pools as model systems in conservation biology,ecology and evolutionary biology [J]. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 2005, 15(6):715-725.

[26]叶长盛, 冯艳芬. 基于土地利用变化的珠江三角洲生态风险评价[J]. 农业工程学报, 2013, 29(19):224-232.

[27]张真, 王璐, 廖琪, 等. 基于 Markov 模型的土地利用变化预测研究——以广东省顺德区为例[J]. 广东土地科学, 2014, 13(3): 4-8.

[28]杨国清, 吴志峰, 祝国瑞. 广州地区土地利用景观格局变化研究[J]. 农业工程学报, 2006, 22(5):218-221.

[29]吴大放, 姚漪颖, 刘艳艳, 等. 1996-2012 年广州市土地利用变化及驱动力分析[J]. 广东农业科学,2015, 42(6): 166-175.

[30]潘丽娟, 张慧, 刘爱利, 等. 福建省道路网络对土地利用转换的影响分析[J]. 农业资源与环境学报,2015, 32(1): 1-7.

[31]Riitters, K H., Wickham, J D. How far to the nearest road? [J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2003, 1(3): 125-129.

[32]毛蒋兴, 阎小培. 高密度开发城市交通系统对土地利用的影响作用研究[J]. 经济地理, 2005, 25(2):185-188.

[33]周素红, 闫小培. 广州城市空间结构与交通需求关系[J]. 地理学报, 2005, 60(1): 131-142.

Variations and Influencing Factors of Urban Ponds in Guangzhou’s Rapid Urbanization Zone

Liu Xiaonan, Cheng Jiong, Wang Jin

Urban ponds are commonly seen and widely distributed natural landscape in Pearl River Delta, which are important to the urban environment and ecology. Due to the rapid urbanization and intensive human activity, a great number of urban ponds in central Guangzhou have been shrinking or replaced in the past two decades. Take Guangzhou’s Tianhe district where the city’s CBD is located for example. The remote sensing images (1995 and 2013) were interpreted and compared to find out the variations and the influencing factors of urban ponds under urbanization by landscape ecology methods. Results show that: (1) From 1995 to 2013,the quantities and areas of urban ponds were decreased by 41% and 34% respectively. (2) The variations of five landscape indices show that the urban ponds tended to be aggregative and dispersive, and the geometry of urban ponds tends to be simpler. The severe variations of urban ponds were mitigating from southern to northern Guangzhou, the same as those of urbanization trends. (3) The disappeared urban ponds were mainly in the regions that were under 40 m above sea level, and the distance to the closest road was within 1 km, the building density was middle or low, and the population density was less than 8000 per km2. The percentage of disappeared urban ponds was decreasing with increasing elevation, increasing distance to the closest road, and increasing population density. The elevation, road network, urban construction and the population growth are the main influencing factors of urban ponds variation in Tianhe district.

urban ponds; urbanization; influencing factors; Guangzhou

X826

10.3969/j.issn.1674-7178.2017.03.005

刘晓南,博士,广东省生态环境技术研究所广东省农业环境综合治理重点实验室助理研究员,主要研究方向为区域环境生态遥感与GIS应用、土壤地理学。程炯,博士,广东省生态环境技术研究所广东省农业环境综合治理重点实验室研究员,主要研究方向为环境生态、耕地质量建设与土地资源可持续利用。王瑾(通讯作者):硕士,广东省生态环境技术研究所广东省农业环境综合治理重点实验室工程师,主要研究方向为景观生态、区域环境生态遥感与GIS应用。

(责任编辑:李钧)

国家自然科学基金项目“快速城市化区域水体景观格局变化及其冷岛效应研究”(41201543);广东省科技创新平台项目“农业面源污染综合生态防控创新能力建设”(2015B070701017);广东省科学院创新平台建设专项(2016GDASPT-0105);广东省水利厅科技创新项目“流溪河流域农业种植系统面源污染生态控制技术集成与示范”(2016-17)。