棉花不同茸毛性状近等基因系的选育与生理生化特性研究

张晋龙,刘 义,渠云芳,康娜娜,杜海烨,黄晋玲

(山西农业大学 农学院,山西 太谷 030801)

棉花不同茸毛性状近等基因系的选育与生理生化特性研究

张晋龙,刘 义,渠云芳,康娜娜,杜海烨,黄晋玲

(山西农业大学 农学院,山西 太谷 030801)

为了培育具有抗病虫优良性状的棉花新品种,并对棉花多茸毛基因进行定位克隆,从棉花三元杂种后代中选育了绿叶无茸毛和绿叶多茸毛近等基因系。以该近等基因系为供试材料,测定了具有不同茸毛性状的棉株间光合速率、叶绿素含量、苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性以及单宁含量的变化,通过光合生理与相关生化指标测定相结合,初步探讨棉花不同茸毛性状近等基因系材料间生理生化特性的差异,为今后选育具有优良性状的棉花新品种提供依据。结果表明,无茸毛与多茸毛棉花近等基因系的叶绿素a、b及总量的动态变化趋势基本一致,蕾期较高,花期、铃期降低;净光合速率变化趋势一致,二者均呈先上升后下降再上升的趋势,在铃期达到了顶峰。因此,光合速率与叶绿素含量变化趋势在近等基因系材料间差异不明显。无茸毛和多茸毛棉花纤维和种皮单宁含量变化具有相同的趋势,均为先升高再降低,纤维中的PAL活性多茸毛棉株逐渐下降,无茸毛棉株下降后再升高,而种皮中PAL活性上升至最高值后保值不变。PAL活性与单宁含量在材料间差异较大,绿叶多茸毛棉株高于绿叶无茸毛棉株。表明PAL活性和单宁含量与茸毛性状存在一定的相关关系。

近等基因系;茸毛性状;叶绿素含量;苯丙氨酸解氨酶;单宁

棉花是锦葵科(Malvaceae)棉属(Gossypium)植物的一类植物种群,它不仅是重要的纤维作物,也是油料作物、粮食作物及纺织化工的战略资源[1]。近年来,鉴于棉花的种植面积有限,提高棉花栽培种的品质对于解决对棉花日益增长的需求具有重要的意义。

近等基因系(Near-isogenic line,NIL) 是指除了决定目标性状的基因不同,其他遗传背景完全相同的一组遗传材料(品系),近等基因系在理论上可最大限度地降低遗传背景的差异,避免基因互作的影响,它在作物的遗传育种、生理生化、基因的功能分析等方面具有重要作用。

虫害和病害是逆境生理的一个方面,棉花易受棉蚜、棉铃虫、棉叶螨等多种害虫以及枯萎病、黄萎病、炭疽病等的侵害[2]。茸毛作为棉花重要的形态性状,能够阻碍害虫的取食,对幼虫的机械移动产生障碍[3],且茸毛较多的品种往往根系发达,茎秆粗壮,表现出明显的抗病虫害特征,如亚华棉10号等[4]。因此,多茸毛棉花的选育对棉花生产意义重大。

以往对植物抗病虫性的研究主要集中在检测清除活性氧相关酶类的生理指标上[5-7],而对于苯丙氨酸解氨酶(PAL)及单宁方面的研究鲜有报道。PAL是丙烷类次生代谢的关键酶和限速酶,对相关应激的发挥有着不可替代的作用[8];而单宁是高聚合的多酚类物质,能够影响到昆虫对营养物质的取食和消化[9],而且对微生物具有较强的抑制作用[10]。因此,PAL 与单宁对植物抗病、抗虫具有重要作用[11-13]。

本研究以绿叶无茸毛和绿叶多茸毛棉花近等基因系为材料,通过光合生理与生化指标测定相结合,旨在了解不同茸毛性状材料之间的生理生化抗性差异,为今后选育具有优良性状的棉花新品种提供依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

供试材料为1对棉花近等基因系:绿叶无茸毛和绿叶多茸毛。绿叶无茸毛与绿叶多茸毛近等基因系是山西农业大学农学院棉花育种组从(亚比棉×陆地棉)三元杂种中选育的新种质材料[14-16]。

1.2 试验方法

供试材料于2014年5月在山西农业大学农作站种植。播种按照棉花常规大田管理方式管理。在棉花发育过程中,分别在6月5日(苗期)、6月21日(现蕾期)、7月17日(初花期)和8月6日(铃期)取样,样品选取同期棉花相同部位的全展功能叶片,摘取不同材料的主茎功能叶(倒3最大展开叶,在打顶后的结铃盛期取倒2叶),用于测定棉花叶片中叶绿素含量。分别取开花后7,14,21,28,35 d的棉铃,测定纤维和种皮的苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性及单宁含量。重复3次。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 近等基因系的选育 用轮回亲本陆地棉作父本与亚比棉杂交,并连续回交7代,得BC7F1,再自交2代,获得分别具有多茸毛和无茸毛性状的棉花近等基因系。

1.3.2 光合速率的测定 在棉花不同发育时期(苗期、蕾期、初花期、铃期),选择晴朗无云天气,在10:00-11:30选取棉花叶片中部,利用CI光合测定系统(CI-340,USA)测定净光合速率(Pn)。测定时系统光强、CO2浓度以及叶室温度分别设置为760 μmol/(m2·s),370 mg/kg及28 ℃,环境温度为(27±1)℃,气体流速为300 mL/min。重复3次。

1.3.3 叶片叶绿素a、叶绿素b含量测定 参照李得孝等[17]的方法进行,即采用丙酮提取法测定棉花叶片叶绿素a、叶绿素b的含量。

1.3.4 单宁含量的测定 参照武予清等[18]的方法进行,采用香草醛法测定棉花纤维和种皮中单宁的含量。

1.3.5 苯丙氨酸解氨酶(PAL)提取与活性测定 采用改进的欧阳光察等[19]的方法进行苯丙氨酸解氨酶活性的测定。

2 结果与分析

2.1 近等基因系材料的培育

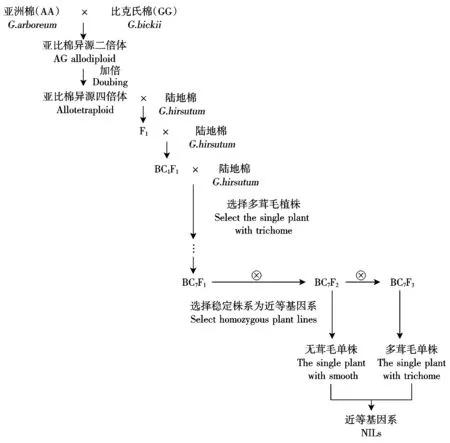

近等基因系的培育过程如图1所示。20世纪80年代,山西农业大学棉花育种组将亚洲棉(Gossypiumarboreum)、比克氏棉(G.bickii) 和陆地棉(G.hirsutum)进行杂交,获得具有A、D、G这3个染色体组的三元杂种。以陆地棉为轮回亲本,每代材料都选择绿叶多茸毛且与亲本株型一致的单株进行回交,连续进行 7 代回交得 BC7F1。 BC7F1群体中多茸毛植株自交得到 BC7F2群体,由于自交多茸毛植株发生多茸毛与无茸毛的性状分离;再将 BC7F2中多茸毛单株进行自交得到 BC7F3,选择 BC7F3群体中多茸毛性状稳定遗传的单株与BC7F2中的无茸毛单株构成1对茸毛性状不同的近等基因系。这对近等基因系在农艺性状上总体表现为稳定一致,仅在植株、叶片茸毛有无上具有差异。

2.2 不同茸毛性状近等基因系叶绿素含量的变化

叶片是植物进行光合作用的主要器官,叶片中的叶绿素是植物主要的光合色素,对光合作用强度有直接的影响,其含量的多少是植物能否正常生长的重要因素之一。叶绿素的形成受遗传性质的影响,而且容易受到外界环境的影响。

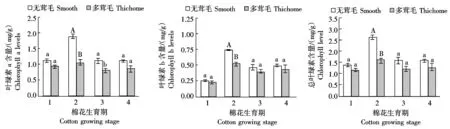

棉花近等基因系不同生育期叶绿素a、b及总量的动态变化趋势如图2所示。由图2可知,无茸毛与多茸毛棉花近等基因系的叶绿素a、b及总量的动态变化趋势基本一致,蕾期较高,花期、铃期较低,而且2种材料在苗期、花期和铃期的叶绿素a、b及叶绿素的总量基本相同。在现蕾期,具有无茸毛性状的棉株叶绿素a、b及叶绿素的总量高于具有多茸毛性状的棉株, 且差异达到极显著水平。

图1 棉花近等基因系的选育过程

1.苗期;2.蕾期;3.花期;4.铃期;每组标以不同小写字母代表5%水平差异显著;大写字母代表1%水平差异显著。图3-5同。

2.3 不同茸毛性状近等基因系净光合速率的变化比较

光合作用是植物生长发育的基础,没有光合作用就没有生物积累与经济产量。衡量光合作用能力的大小通常用单位绿叶面积的光合速率(Pn)表示[20]。许多研究结果表明,叶绿素含量与净光合速率呈正相关[21-23],而光合速率大小又与产量构成有极其密切的关系[24]。

在一定的系统光强、CO2浓度、叶室温度、环境温度和气体流速下,无茸毛与多茸毛棉花近等基因系材料在不同生育时期净光合速率变化如图3所示。从图3可以看出,无茸毛与多茸毛近等基因系的净光合速率变化趋势一致,二者均呈先上升后下降再上升的变化趋势,而且二者都是在铃期达到了顶峰。净光合速率的变化在无茸毛与多茸毛棉花这对近等基因系材料间没有显著的变化,而在棉花生长发育的不同时期,净光合速率的变化比较明显。在苗期和花期净光合速率较低,到生长旺盛期即花期-铃期净光合速率增强,这可能与被测定叶片的叶龄、叶位及其基因型有关[25]。因此,无茸毛与多茸毛棉花在生物产量上并无明显的差异。

2.4 不同茸毛性状近等基因系单宁含量的变化

无茸毛和多茸毛棉花纤维和种皮单宁含量变化具有相同的趋势(图4)。花后第7 天,2种近等基因系材料在棉花纤维和种皮中的单宁含量较低;随着发育的进行单宁的含量逐渐增高,到花后21 d,单宁的含量达最高值;之后,单宁的含量逐渐降低。多茸毛棉株纤维和种皮中单宁含量总体高于无茸毛单株的含量。纤维中两材料间除花后7,21 d单宁含量差异显著外,其他时期均为极显著;种皮中单宁含量差异不显著。

总体来看,多茸毛棉花纤维和种皮单宁含量都较无茸毛棉花高。说明棉花的单宁含量与茸毛性状呈相关关系。

2.5 不同茸毛性状近等基因系苯丙氨酸解氨酶活性的变化

无茸毛和多茸毛材料纤维与种皮PAL活性变化趋势如图5所示。2种近等基因系材料花后纤维中的PAL活性差异较大:多茸毛棉株PAL活性逐渐下降,无茸毛棉株花后14 d PAL活性明显降低,此后逐渐增强。各时期多茸毛棉株纤维PAL活性高于无茸毛棉株,花后21 d之前差异极显著,28 d后差异不显著。

图3 棉花各生育期净光合速率的变化

图4 开花后棉花纤维和种皮中单宁含量的变化

图5 开花后棉花纤维和种皮中PAL活性变化

而两材料花后种皮中PAL活性则逐渐增强,花后21 d达到最高值后基本不变。各时期多茸毛棉株种皮PAL活性高于无茸毛,且花后7 d两材料间PAL活性差异极显著,花后14 d差异不显著。由此可以认为,多茸毛棉花纤维和种皮PAL活性较绿叶无茸毛高,棉的纤维和种皮中PAL活性与茸毛性状呈相关关系。

3 讨论与结论

3.1 多茸毛性状的研究与利用

茎叶多茸毛是棉花形态学特征上的一个重要农艺性状,对棉花的生长及生理特性有着重要的影响。茸毛是聚集在植物体表的毛状体,是植物叶、茎和根表皮层单细胞或多细胞的外生物,它们能积累和分泌一些生物碱,如烟碱、萜类化合物及一些对昆虫有害的化学物质等,从而起到抵御害虫的作用[26]。

棉花叶片密生茸毛性状均由单显性基因(T1)控制。从事棉花研究的科学家们对棉花茸毛这一性状做了大量的研究,包括茸毛形态学上的观察[27]及控制棉花茸毛性状基因的精细定位[28-31]。赵亮[32]对棉花茸毛生长和发育相关的基因进行遗传学分析和精细定位,将控制棉花叶片茸毛的基因定位在 NAU5434与NAU1277之间,距最近标记NAU5434为0.4 cM。但是,他们选用了2个并不具有同质遗传背景的2个亲本材料T586和Hai7124对棉花茸毛T1基因进行精细定位。因此,茸毛T1基因定位结果中,标记间的共线性结果较差。

近等基因系在理论上可最大限度地降低遗传背景的差异,是进行基因克隆和基因精细定位的理想材料。

3.2 单宁含量与茸毛性状的相关性

存在于棉花体内的单宁主要是缩合单宁。大量研究表明,缩合单宁的存在对抵御棉铃虫、蚜虫等农业害虫具有重要的作用[33];较高的单宁含量能影响某些病毒的侵染能力,如烟草花叶病毒[34]。因此,缩合单宁的含量能直观反映植物的抗病虫害性。试验结果表明,纤维和种皮中单宁的含量在绿叶无毛与绿叶多毛近等基因系间存在明显的差异,绿叶多茸毛棉花纤维和种皮中单宁的含量高于绿叶无茸毛。由此表明,多茸毛材料在抗病虫害性能上强于无茸毛材料,与单宁的含量高有一定相关性;并且可以推断茸毛性状的形成与单宁的合成密切相关。

3.3 PAL活性与茸毛性状的关系

苯丙氨酸解氨酶是植物次生代谢过程的关键酶之一,参与植物木质素、类黄酮和香豆酸酯类等次生代谢的形成,对植物的抗病、抗虫、抗逆及生长发育具有重要的作用[5,7,34-37]。牛庆霖等[38]通过研究不同枣品种、健康枝与疯枝PAL活性以及盐胁迫处理,结果发现,PAL与枣疯病显著相关。因此,PAL可作为植物抗病虫害的重要指标。

PAL 在植物组织中的表达具有组织特异性,在大多数植物的根部和成熟的花中 PAL 表达量最高,茎中的表达水平中等,而成熟的叶片中几乎不表达。本研究以发育中的棉花纤维和种皮为研究对象,结果表明,棉株纤维和种皮中PAL活性在无茸毛与多茸毛近等基因系间存在明显的差异,多茸毛棉株 PAL 活性高于无茸毛 PAL 活性,由此可推断,PAL 活性也与棉花茸毛性状存在一定的相关性,相关基因的表达使其活性增强,但其表达调控的机制还需进一步研究和证实。

致谢:本研究的设计、实施到最后成稿要感谢山西农业大学棉花育种组给予材料的提供,感谢国家重点实验室项目以及2个攻关项目的资金资助,感谢山西农业大学棉花育种课题组成员在论文撰写过程中对论文修改的帮助。

[1] 杨红旗,崔卫国.我国棉花产业形势分析与发展策略[J].作物杂志, 2010 (5) :13-17.

[2] 赵冰梅,李贤超,王俊刚.2011年新疆兵团棉花病虫害发生特点及原因分析[J].中国棉花,2012,39(3):9-11.

[3] 郭宝德,姜艳丽,冀丽霞,等. Bt基因导入形态抗蚜棉研究[J]. 山西农业科学,2013,41(11):1171-1173.

[4] 何叔军,赵瑞元,杨晓萍. 亚华棉10号在湖南试种表现及高产栽培技术要点[C]//中国棉花学会2009年年会论文汇编. 北京:中国棉花学会,2009:280-281.

[5] 李 丹.棉花黄萎病抗性评价指标与抗病相关基因引物分析[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2014.

[6] 宋培玲,张 键, 郝丽芬,等.不同抗性油菜品种接种黑胫病菌防御酶活性变化研究[J].华北农学报, 2015, 30(2):110-115.

[7] 张笑宇,于肖夏,于 卓,等.黑痣病菌毒素诱导马铃薯幼苗体内防御酶活性的变化[J].华北农学报,2012,27(4):153-157.

[8] 杜欣谊.苯丙氨酸解氨酶的研究进展[J].现代化农业, 2016(7):24-26.

[9] 林凤敏,吴 敌,陆宴辉,等.棉花主要抗虫次生物质与其对绿盲蝽抗性的关系[J].植物保护学报, 2011, 38(3): 202-208.

[10] 阮志平,向 平.植物单宁对微生物的抑制作用及其机制[J].华北农学报,2006,21(10):16-19.

[11] 徐刚红,沈万宽,吴夏明,等.不同遗传类群甘蔗黑穗病菌分离物与甘蔗互作防御酶差异的研究[J].华北农学报, 2016, 31(2):218-223.

[12] 王妍君,谢开云,赵 祥,等.植物单宁及其对动物的作用研究进展[J].草原与草坪, 2011,31(4):82-86.

[13] 申宏波,胡志凤,丁俊杰,等.Harpins诱导苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性防治大豆疫霉根腐病研究[J].大豆科学, 2011, 30(3):526-528.

[14] 李炳林,张伯静,张新润.亚洲棉与比克氏棉杂交的研究[J].遗传学报,1987(2):165-166.

[15] 李炳林,祝水金,王红梅.种子无腺体植株有腺体棉花异源四倍体新种质的育成和研究[J].棉花学报,1991,3(1):27-32.

[16] 张伯静,李炳林,祝水金.亚洲棉、比克氏棉和陆地棉异源四倍体的合成[J].棉花学报,1993,5(1):15-20.

[17] 李得孝,郭月霞,员海燕,等.玉米叶绿素含量测定方法研究[J].中国农学通报,2005,21(6):153-155.

[18] 武予清,郭予元.棉花植株中的单宁测定方法研究[J].应用生态学报,2000,11(2):243-245.

[19] 欧阳光察,薛应龙.植物苯丙烷类代谢的生理意义及其调控[J].植物生理学通讯,2008(3):9-26.

[20] 余 渝,陈冠文,田笑明,等.新疆棉花叶光合速率的变化特点研究[J].新疆农业大学学报,2001,24(1):16-20.

[21] 吴春太,苏 运,魏孝民,等.橡胶树无性系叶绿素含量与光合速率和白粉病抗性的关系[J].湖南农业大学学报:自科版, 2011, 37(4):381-384.

[22] 宋 莎,江旭生,韩秀梅,等.不同苹果砧木叶绿素含量与光合速率研究[J].江苏农业科学, 2015, 43(3):149-150.

[23] 陈华蕊,陈业渊,高爱平,等.芒果叶绿素含量、比叶重与光合速率关系的研究[J].西南农业学报, 2010, 23(6):1848-1850.

[24] 李伶俐,房卫平,谢德意,等.不同品种杂交棉的光合特性及产量比较[J].中国农学通报,2006,22(9):189-192.

[25] 潘学标.不同叶色基因型棉花的一些光合特性比较[J].植物生理学通报,1989(5):20-23.

[26] Wang D, Sun S X, Gao F Y, et al. Mapping a rice glabrous gene using simple sequence repeat markers[J]. Rice Science, 2009, 16(2): 93-98.

[27] Turley R B, Vaughn K C. Differential expression of trichomes on the leaves of upland cotton (GossypiumhirsutumL.)[J]. Molecular Biology and Physiology, 2012, 16: 53-71.

[28] Ali I, Kausar A, Mehboob-ur-rehman M, et al. Development of genetic linkage map of leaf hairiness in Gossypium hirsutum (cotton) using molecular markers[J]. Pakistan Journal of Botany, 2009, 41(4): 1627-1635.

[29] Desai A, Chee P W, May O L, et al. Correspondence of trichome mutations in diploid and tetraploid cottons[J]. The Journal of Heredity, 2008, 99(2): 182-186.

[30] Lacape J M, Nguyen T B. Mapping quantitative trait loci associated with leaf and stem pubescence in cotton[J]. The Journal of Heredity, 2005, 96(4): 441-444.

[31] 刘德新.陆地棉遗传图谱加密与T_1区域纤维品质QTL精细定位及候选基因鉴定[D].重庆:西南大学,2015.

[32] 赵 亮.四倍体栽培棉种高密度遗传图谱的加密及棉花红株R1和茸毛T1基因的精细定位[D].南京:南京农业大学,2012.

[33] 武予清,郭予元.棉花单宁-黄酮类化合物对棉铃虫的抗性潜力[J].生态学报,2001,21(2):286-289.

[34] 刘国坤,谢联辉,林奇英,等.15种植物的单宁提取物对烟草花叶病毒(TMV)的抑制作用[J].植物病理学报,2003,33(3):279-283.

[35] 江汉民,王 楠,赵 换,等.花椰菜苯丙氨酸解氨酶基因的克隆及黑腐病菌胁迫下的表达分析[J].南开大学学报:自然科学版,2012,45(4):87-92.

[36] 董春娟,李 亮,曹 宁,等. 苯丙氨酸解氨酶在诱导黄瓜幼苗抗寒性中的作用[J]. 应用生态学报, 2015, 26 (7) :2041-2049.

[37] Macdonald M J, D′cunha G B. A modern view of phenylalanine ammonia lyase[J]. Biochemistry and Cell Biology, 2007,85(3): 273-282.

[38] 牛庆霖,冯殿齐,王玉山,等.盐碱胁迫对枣疯病枝过氧化物酶与苯丙氨酸解氨酶的研究[J].中国农学报,2010,26(2):100-104.

Study on Breeding and Physiological and Biochemical Characteristics of Cotton with Different Hair Traits of Near Isogenic Lines

ZHANG Jinlong,LIU Yi,QU Yunfang,KANG Nana,DU Haiye,HUANG Jinling

(College of Agronomy,Shanxi Agricultural University,Taigu 030801,China)

To cultivate new cotton varieties with fine character against diseases and insect pests and locate and clone the trichome gene,near-isogenic cotton lines with smooth and trichome were bred. Photosynthetic rates,chlorophyll amounts,phenylalanine ammonialyase (PAL) activities and tannin levels were studied to disclose the differences between physiological and biochemical characteristics on two different trichome near-isogenic cotton lines through the photosynthetic physiology combined with related biochemical index determination. The results showed that chlorophyll a,b and total amount dynamic change trend were consistent between two cotton near-isogenic lines with higher amount at bud stage and lower at flowering and boll stage. Net photosynthetic rate change trend (up-down-up) were also the same. Therefore photosynthetic rates and chlorophyll amounts had the same change trend and their differences were not obvious between the materials.Tannin contents between two lines in fiber and seed coat changed with the same trend-from high to low. Fiber PAL activities decreased in thichome but decreased and then rised in smooth. Testa PAL activities tised and then remained unchanged. PAL activities and tannin levels were evidently different with trichome cotton more than the smooth. It was speculated that PAL activities and tannin levels were associated with the trichome trait.

Near-isogenic line;Trichome trait;Chlorophyll amounts;Phenylalanine ammonialyase (PAL);Tannin

2017-03-24

棉花生物学国家重点实验室开放课题(CB2015A20);山西省科技攻关项目(20140311004-3;20130311004-3)

张晋龙(1989-),男,山西太原人,硕士,主要从事棉花细胞遗传研究。

黄晋玲(1965-),女,山东邹城人,教授,博士,主要从事棉花细胞遗传与染色体工程育种研究。

S562.01

A

1000-7091(2017)03-0137-06

10.7668/hbnxb.2017.03.021