思想政治课概念教学的有效策略

范竹发

(深圳市平冈中学,广东深圳 518116)

教学行思

思想政治课概念教学的有效策略

范竹发

(深圳市平冈中学,广东深圳 518116)

概念是构成学科理论知识体系的基本元素和基本单位。学生学习和掌握学科基础理论,必须从学科概念入手。思想政治课教材中存在着大量的概念性知识,学生能否准确而深刻地理解这些基本概念,直接影响到学生对思想政治课基本原理的把握、专业知识的建构、学科观点的表达、学科思维的凝练以及应用能力的提升。思想政治课教师要重视学科概念的教学,探索概念教学的有效策略。

思想政治课;概念教学;策略;学科素养

概念是在人脑中所形成的“反映”事物或对象“本质属性”的一种思维方式,是在感觉和知觉基础上产生的对事物的概括性认识。把所感知的事物的共同本质与特点抽象出来,加以概括,就形成了概念。[1]概念都具有其内涵和外延,即含义和适用范围。从学科与课程角度而言,概念是构成学科理论知识体系的基本元素和基本单位,学生学习和掌握学科基础理论,必须从学科概念入手。让学生精准地认知和分析学科中的基本概念,进而深入理解学科基础理论,突破学习的重点、难点和疑点,正确运用概念解释现象、分析问题、阐述思想,有利于学生形成较高层次的学科思维与学科素养。依据个体的认知发展规律和学习活动的特点,结合高中政治教材内容和教学实践,笔者以为,针对思想政治课概念性知识的学习,可以从以下七个方面着手突破,提升教学的技巧性和实效性。

一、分解提炼,剖析概念

剖析概念,就是将目标概念分解成若干个层次,化整为零,层层讲解,逐个突破,从而促进学生完整地掌握概念,达到对概念的整体理解和全面把握。

如在学习《经济生活》中“社会必要劳动时间”这一概念时,如果教师只是笼统地阐述,学生理解起来相当困难。教师不妨对这一涵盖内容较多的复杂概念实施分层讲解、逐条解析。教师可以把此概念分成三个层次,即“现有的社会”“正常的生产条件”和“社会平均的劳动熟练程度和劳动强度”。接下来进一步进行解释,“现有的社会”即现有的社会生产条件,它既不是指过去的社会生产条件,也不是指将来的社会生产条件,而是指现在的社会生产条件;“正常的生产条件”是指某一生产部门里,生产绝大部分同类产品的条件,其主要标志是劳动工具;“社会平均的劳动熟练程度和劳动强度”则是指某一生产部门里,绝大多数同类产品的生产者的劳动技能水平和劳动紧张程度。

如在学习《文化生活》中“传统文化”的概念时,教材对这一概念表述为“传统文化是在长期历史发展中形成并保留在现实生活中的、具有相对稳定性的文化”,教师需要对此概念进行分层解析,以加深学生对概念的理解。“在长期历史发展中形成”,说明传统文化打上了历史的烙印,带有民族色彩;“保留在现实生活中”,说明传统文化存在于现实生活中,具有延续性;“具有相对稳定性”,说明传统文化不容易发生改变,但也不是一成不变的;从“历史”到“现实”,说明传统文化具有继承性的鲜明特点。对概念进行分层剖析,既能够让学生获得对概念性知识的完整的把握,又使得学生的学习活动不再局限于简单的记忆和认知,而是更深层次的理解和分析。

二、明辨异同,比较概念

思想政治课存在许多相对应的概念,这些概念之间既有共性,又有不同,具有较强的可比性和可辨性。教学中,教师要利用对比分析的方法对这些概念加以区分,找出对应概念之间的内在联系和本质区别,明辨异同,从而更好地让学生对目标概念进行理解和掌握。相反,如果教师只是孤立地去解释概念,就概念讲概念,则难以让学生抓住概念内在的本质属性。

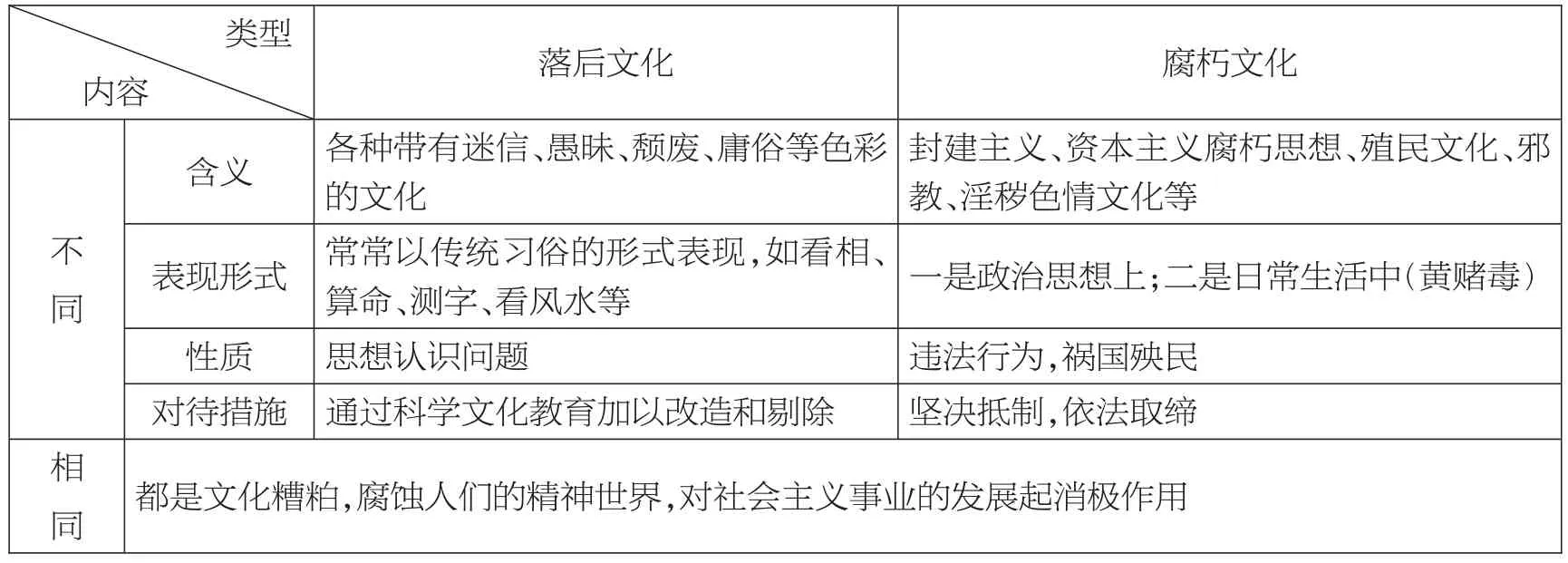

如在学习《文化生活》中“落后文化”与“腐朽文化”概念时,就需要采用对比分析的方法,对两个概念进行区分,引导学生把握二者之间的内在联系和本质区别(见表1)。

表1

诸如此类可比性概念,以《经济生活》为例,有价值与使用价值,纸币与货币,通货膨胀与通货紧缩,有限责任公司与股份有限公司,财政政策与货币政策,等等。运用对比分析的方法,对概念加以比较,有利于抓住不同概念的关键性特征,理解概念的本质。

三、探寻关联,厘清概念

一般而言,被定义的概念是由“种差”和“属概念”构成的。“属概念”又称上位概念,是具有从属关系的两个概念中外延较大的概念,与“种概念”即下位概念相对应。[2]思想政治课对概念的有效教学,要求厘清相关概念之间的种属关系,建构起与目标概念密切联系的上位概念、下位概念和同位概念,并从相关概念之间的关系中明确目标概念在相关概念结构和知识网络中所处的位置、作用及其特性。

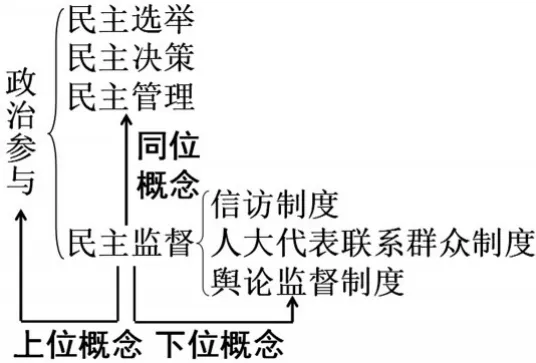

如在学习《政治生活》中的“民主监督”这一概念时,要主动探寻目标概念的相关概念。其中,上位概念是“政治参与”,同位概念有“民主选举”“民主决策”和“民主管理”,而下位概念则是“信访制度”“人大代表联系群众制度”“舆论监督制度”等,可用结构图来表示(见图1)。

图1

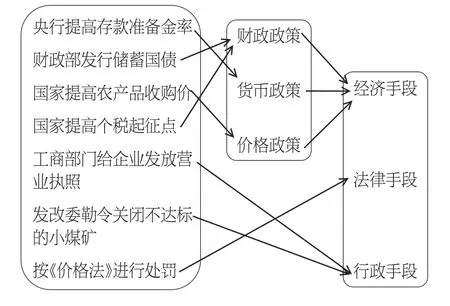

诸如此类的种属概念,以《经济生活》为例,有国有经济、集体经济与公有制经济;私营经济、个体经济、外资经济与非公有制经济;财政政策、货币政策、价格政策、产业政策与经济手段;经济手段、法律手段、行政手段与宏观调控;等等。分清相关概念,厘清种属关系,有利于学生把握概念之间的纵向和横向的联系,理顺知识之间的内在逻辑,形成宏观的知识网络。

四、绘制网络,图示概念

思想政治课教学中,对于外延之间存在包含与被包含、相互交汇融合的复杂关系的不同概念,仅仅通过教师语言描述,尚不能让学生有直观清晰、明朗的认知。这时,不妨绘制一幅概念知识的关系图,对相关概念予以图示化,从而让学生对概念之间关系有更直观、更形象、更清晰的了解和掌握。

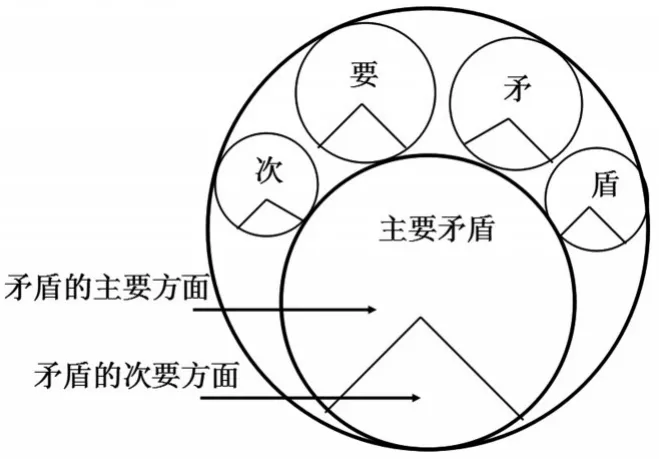

如在学习《生活与哲学》中的“主要矛盾”与“次要矛盾”,“矛盾的主要方面”与“矛盾的次要方面”等相关概念时,为了更加形象直观地阐述概念的本质属性,探寻概念之间的不同特性和内在联系,厘清复杂事物内部主次矛盾和矛盾主次方面的关系,需要教师勾勒概念关系图(见图 2),以增强教学的直观性和可感性。

图2

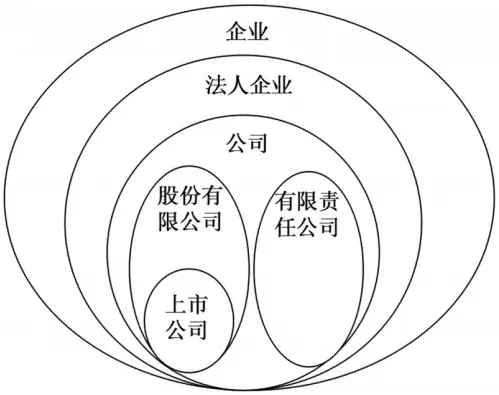

又如在学习《经济生活》中“股份有限公司”“有限责任公司”与相关概念企业、法人企业、公司、上市公司等之间的关系时,需要绘制出下面的关系图(见图 3),将概念关系图示化,给学生更直观的认知效果。

图3

五、拨乱反正,澄清概念

学生在学习新概念之前,头脑中并非是一片空白,而是存在着大量的基于生活已有的观念和认知,这便是前概念。前概念对科学概念的学习和教学将产生重大影响。正确的前概念有助于学生对新知识的学习,相反,错误的前概念则会对学习产生干扰作用。奥苏贝尔认为,“有意义学习的条件是学习者存在着合理的先入知识,这些先入知识和新的学习发生相互作用。”[3]因此,准确了解、分析和纠正学生头脑中既有的前概念,是学科教学活动顺利开展的基础条件。思想政治课教学中,存在着各种各样的前概念,这些前概念无时无刻不在影响着学生对新概念的学习、新知识的吸收、新观念的形成和新思维的凝练。思想政治课教学必须高度重视学生认知观念中的前概念。

在思想政治课教学实践中,我们发现,相当一部分错误的前概念对学生的学习活动产生了负迁移的影响。如在学习《经济生活》中的“价值”这一概念时,学生基于生活经验对“价值”的观念局限于“事物的作用和效用”;在学习“法人”这一概念时,学生的前概念认为“法人也是人”。在学习《生活与哲学》中的“物质”概念时,认为“物质就是具体事物”;在学习“矛盾”概念时,认为“矛盾就是人与人之间发生口角、闹别扭”;等等。针对学生头脑中普遍存在的此类前概念,教师要运用转错技术,设置认知冲突,通过课前调查、设计导学案、课堂提问等方式暴露学生的隐性错误,并积极帮助学生转变错误观念,建构起正确的认知观念。

六、引用事例,例证概念

概念作为学科理论和学科体系的基本组成要素,是对学科知识的高度抽象和概括,是在实践探索的基础上对事物现象及其本质的属性和特点的高度凝练,这使得学生对于抽象性概念的认知和理解存在一定的难度。因此,教学活动中,教师应该结合具体事例,通过对实际事物、现象的解释、描述和例证,概括出包含事物的一般属性、关键特征和共同本质的抽象概念。

如在学习《经济生活》中的“互补商品”和“替代商品”这一对概念时,教师首先应该列举实际生活中某两种商品必须组合在一起才能满足人们某种需要的现象,进而引入“互补商品”的概念;再列举某两种功用相同或相近,能够满足人们的同一需要的实例,进而概括出“替代商品”的概念。在学习《生活与哲学》中的“量变”和“质变”这一对抽象性的概念时,首先应该列举事物数量的增减和场所的变更的生活现象,并指出这是一种渐进的、不显著的变化,进而概括出“量变”的内涵;再列举生活中事物的根本性质发生变化,事物由一种质态向另一种质态的飞跃的现象,并指出这是一种根本的、显著的变化,从而归纳出“质变”的概念。从具体事物的现象出发例证概念,是基于学习者生活经验的教学,有利于让学生在抽象性概念的学习中获得可感可知的认知情境,丰富学习体验。

七、检测运用,活化概念

对概念的解释、比较和分析,能够让学生获取关于概念的科学认知和正确把握,但概念教学的目的不仅仅是认知概念,更在于对学生概念学习的检测评价与活化运用。这既要求学生能准确地判断和辨识概念,还要求学生能运用概念去解释生活现象、分析实际问题、阐述学科观点,形成较高层次的学科思维、学科能力与学科素养。

思想政治课教学中,为了深化学生对概念的理解,要加强对概念辨识和运用的有效训练,以此检测学习的效果。对于概念的辨识,教师可以通过设置概念判断、概念辨析、概念辨识等相关习题,检测学生对概念的准确理解;对于概念的运用,则需要通过设计相应的主观题予以训练。以《经济生活》中宏观调控的有关概念为例,教师可以设计如下的习题(见图4),加强学生对概念的辨识能力。

图4

诸如此类需要进行辨识的概念,有《经济生活》中自发性、盲目性和滞后性,生产全球化、贸易全球化和资本全球化等;《政治生活》中民主决策和民主监督,内部监督和外部监督等。对概念进行辨识检测、活化运用,有利于加深学生对概念的理解,提升学生分析和解决实际问题的能力。

[1]孟庆男,马宝娟,谭咏梅.思想政治(品德)课程与教学论[M].北京:北京师范大学出版社,2011:11.

[2]R.M.加涅 .教学设计原理[M].5 版 .上海:华东师范大学出版社,2007:72.

[3]王实玲.思想政治前概念的特点及其转变策略[J].思想政治课教学,2012(10):15.