川西北岷山羌族村寨的“招赘婚”与姓氏继嗣初探

阿拉坦,张恺

(1.中央民族大学世界民族学人类学研究中心,北京 100081; 2.悉尼大学社会学系,澳大利亚)

川西北岷山羌族村寨的“招赘婚”与姓氏继嗣初探

阿拉坦1,张恺2

(1.中央民族大学世界民族学人类学研究中心,北京 100081; 2.悉尼大学社会学系,澳大利亚)

招赘婚俗是人类社会常见的文化现象,也是人类学亲属制度研究的重要议题。本研究集中关注对川西北岷江流域一个羌族村寨独特的招赘婚俗。以当地羌民的姓氏继嗣为线索考察招赘婚俗在当地亲属制度中的文化意涵。研究发现当地招赘婚现象不但普遍,且与父系单系继嗣社会中“因无子继嗣而招赘”有着明显的区别。当地羌民大量的招赘婚实践与其“两可继嗣”传统有着密切关联。借助“男女皆可继嗣”、“三代还祖”以及“顶门户”等习俗,当地羌民在近百年的历史中不断吸纳外来姓氏人口的同时保持了当地5个姓氏既未增加又未减少的内部结构。借此发现,本文指出对于川西北岷江流域羌民大量的“招赘婚”现象必须放置在当地“非单系继嗣”传统中来理解其文化意涵;同时也提请学界关注我国西南地区藏、羌、汉等民族的亲属制度之间的文化地理关联。

羌族;招赘婚;姓氏继嗣;两可继嗣;

一、研究问题

居住在川西北岷江流域的羌民有其独特的社会文化习俗。学界有关羌族通史、族群认同、族群关系以及“释比”文化研究形成了一定规模讨论。但有关羌族社会的亲属制度的研究议题有待学界进一步关注。本文就一个川西北岷山羌族村寨的特殊的“招赘婚”及姓氏继嗣传统对当地亲属制度进行初步的讨论。

“招赘婚”(亦称“入赘婚”或“上门婚”)作为一种特殊的婚俗,学界已有诸多研究。仅就国内研究来看,既有的研究多将此种婚姻形态视为解决无男性子嗣而采取的变通性的、总体上来讲是补充性的婚姻实践形式。换言之,放置在父系继嗣传统中考察“招赘婚”现象,视其为父系继嗣、从夫居形态为主的社会中一种例外模式。马腾嶽在新近的有关云南鹤庆白族“上门婚”研究中提出,对于通常所谓的“招赘婚”的讨论,特别是少数民族地区的“上门婚”研究,应注意到当地民族、社会文化的特殊性,“贴近当地人的观点”进行人类学解释[1]59-67。此种基于民族性和地方性特征对于招赘婚形态的研究,值得借鉴的还有:王越平对于四川白马藏族的招赘现象基于历史条件(特定历史时期的劳动力短缺)以及(藏、羌、汉族间的)族际互动关系进行的分析[2],王文亭对于云南喜洲白族招赘婚仪式过程的分析等[3]。但有关羌族地区的招赘婚及其亲属制度研究尚无人类学和民族学的分析研究。不仅建国以来有关羌族的调查研究多未关注到川西北地区羌族的特殊的婚姻和亲属制度,而且追溯至国外学者如陶然士与葛维汉在建国前所做的调查民族志中亦未触及此主题。虽然在相关的少数羌族社会调查[4],以及婚姻与财产继承习惯法的研究有所触及[5],但其观察未能免于“无子继嗣而招婿入赘”的解释窠臼。这与我们在北川依村①文中对调查地点和人名进行了匿名化处理。特别要说明的是:当地羌民的姓氏是展现其家族继嗣习俗复杂性的重要线索,故此文中提及的当事人,由作者依照当地的习俗另起姓氏。以求兼顾展现当地继嗣习俗与保护当事人隐私。羌民的社会生活中观察所得确有抵牾之处。特作此文,以资学界参证。

本研究调查地点为川西北地区距茂县县政府所在地凤仪镇70公里的依村。这个共有72户家庭,350多名人口的羌族村寨坐落在岷山脚下,岷江岸边。其中村民绝大多数为羌族,有少数汉族以及从松潘县嫁来的藏族村民。我们自2009年起,先后共6次到依村调查。调查期间共收集、整理了19个家族的家谱②当地羌民并无写家谱的习惯。所收集的家谱主要依据访谈内容由研究者整理。,这些家谱构成了我们进行调查、分析的基础性材料。在所搜集的追溯跨度最大为6代的家谱中,共有275对婚姻,绝大多数为实行一夫一妻的外婚制——同一家族中内部亲属不通婚。少数特殊情况有:解放前有一夫二妻一例,娶兄嫂婚一例;上世纪80年代有交表亲婚一例。本研究所关注的招赘婚的情况为:在这275对婚姻关系中有105对为招赘婚,占全部婚姻关系总数的38.18%。即平均每三对婚姻关系中就有一个招赘婚的情况。此外,招赘婚比例在几代村民中基本保持平稳,并未在最近几代中有所减少。

当地“招赘婚”不仅普遍,而且有着鲜明的自身特色:当地女方招赘、男子上门的情况并非因无男子继嗣的情况。与此相反,当地羌民在家中有男子继嗣的情况下,依然会招婿上门。故在当地,一个家庭中男子娶妻、女子招赘并存的情况颇为多见。甚至不乏家中仅有的男子去上门,留女子招赘承担继嗣任务的情况。对于此种现象,我们认为基于传统的单系继嗣(unilinear)研究视角,难以得到充分的解释。应将其放置在亲属制度研究的非单系继嗣(nonuiniliear)的研究传统中进行考察。

二、文献综述

自上世纪20年代起,人类学家开启了对非单系继嗣社会一系列考察。如博厄斯对于夸克特尔人社会的研究[6],弗斯对于毛利人的研究[7],以及古德诺夫(Goodenough)基于“马来亚—波利尼西亚”社会组织的考察,提出了非单系继嗣群体(nonuniliear descent group)的概念[8]72,随后马尔文·恩伯在对萨摩亚的人讨论中沿用了此种概念来讨论当地社会组织及其房屋和土地的用益权(usufruct rights)问题[9]。弗斯(Firth)基于波利尼西亚的亲属制度类型,提出了两可继嗣(ambilinear)的概念,来指称“并无一定之规地通过男性或女性的联系一代又一代地维持群体的联系性”的继嗣方式。①对于非单系继嗣现象,Freeman J.D.也称之为utrolateral filiation。相关非单系继嗣、双系继嗣综述亦可见:Davenport.Nonunilianer Descent and Descent Groups.American Anthropologist,1959(61):577-72;以及Murdock.Cognatic forms of social organization.In Social structure in southeast Asia,George Peter Murdock,ed.,pp.1-14.Chicago,1960.两可继嗣对应的亲属群体结构即为两可结构(ambilaterality)。它指“在任意一代,父母双方都可作为个体归属的对象”的亲属继嗣结构;以此与连续地(consistently)归属父母中某一方、且总是排除另一方的单系结构(unilaterality)和连续地(consistently)同时归属父母双方的双边结构(bilaterality)区分[10]5-6。

结合川西北岷山羌民社会的男、女皆可继嗣的特征,我们依据弗斯的定义,可以归类为两可继嗣,其亲属群体组织结构既非单边(unilateral)、亦非双边(bilateral)的组织结构,而是两可结构(ambilaterality)。不过,仍需要注意的是弗斯所讨论的两可继嗣案例中,个体对于自己到底属于父亲或是母亲的亲属群体是自主选择的。尽管这种选择可能在实践中受到个人种种限制(如社会地位),但仍给予了社会个体自主选择的空间的继嗣传统。在岷山羌民自出生伊始其所归属的继嗣群体已由父母的婚姻形态(同时也是婚后居住模式)所决定。父母实行招赘婚(婚后从妻居)的,子女属于母亲一方的家族;父母实行男子娶妻的婚姻的,子女属于父亲一方的亲属。因此,此种两可继嗣制度并不同于波利尼西亚等地的基于个人可选择父亲、母亲某一方亲属群体的两可继嗣;而是一种由婚姻组织方式决定可能归属母亲、亦可能归属父亲亲属群体的两可继嗣传统。前者是基于个人选择的可能性,对于可能性的限制是一些外生于亲属制度的因素,诸如阶级地位、个人实践偏好等;后者是基于父母婚姻形式所规定的。即当地羌民归属母亲一方的家族群体还是父亲一方的家族群体取决于父母婚姻是否为招赘婚。而归属某一方群体的标志便是继承母亲还是父亲的姓氏。正如默多克指出“(成员所归属的)群体的名称是非场重要的,因为(成员间)共享的名称可以将一部分有别于其他亲属的群体标识(identify)出来。”[11]50在川西北岷江流域羌民所继承的姓氏则表征着他们所归属的继嗣群体身份。

三、“招赘婚”与“占屋头”

依村有着明确的姓氏继嗣传统,全部采用汉姓。当地羌民从何时开始使用汉姓难以确切考证。村中最古老的墓碑为宣统三年(1911年,即民国元年)所立,墓碑上该村“安”姓家族祖先的姓氏记载清晰可辨。依村主要有宫、安、李、文、容这五大姓。每个姓氏一般有3至5个家族,这几个家族在所能明确追溯的祖先之间已经难以建立血缘联系,几个家族之间也明确表示虽是一个姓氏,但不是一个“根根”,同姓氏不同家族可相互通婚。容姓在依村仅有一个家族,没有其他同姓家族。这五大姓氏成员之外,仅有一个韩姓家族,目前在村子中只有一家,共有5口人。这五个大姓的成员再加上一个韩家就构成了依村所有村民。

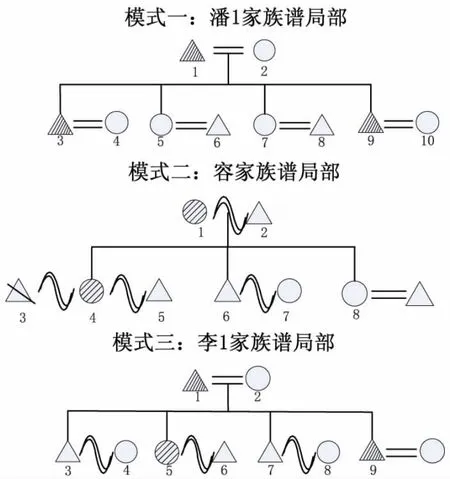

如前所述,当地的招赘婚俗,与汉人地区所熟知的招赘婚明显的区别:当地某个家庭决定施行招赘,并非因该家庭没有继嗣男子,而是在家中有男丁继承的情况下也会招赘,甚至会出现让家中男丁都出去上门,而留下女儿招赘的情况。娶妻的男子或招赘的女子,当地称之为“占屋头”——含有继承父母房屋及土地等财产之意。在有女子“占屋头”,招赘夫婿的情况下,需由女方向男方下聘礼,婚后站屋头的女子与入赘夫婿有赡养女方老人的义务,同时也享受继承遗产的权利。在依村,家中既有男子又女子的情况下,主要可以观察到三种子女占屋头的模式。现以潘家,容家及李家的家谱为例,如下图1所示。图中“男子娶妻”的婚姻关系以“”符号标识,女子招赘夫婿上门以“”符号标识,在所有子女中“占屋头”的男子以带有阴影的“”标识,“占屋头”的女子以带有阴影的“”标识。

图1 三种“占屋头”的模式

我们可以看到,潘1家族这个家庭1、2夫妇有4个子女。4个子女没有发生招赘婚姻关系。两个儿子3、9娶妻“占屋头”,5、7两个女儿嫁到别家。图中容家这个家庭是可追溯的最早祖先1招赘夫婿2组合的家庭。他们共有三个子女。大女儿4,招赘夫婿“占屋头”,第一任丈夫3过世(以符号标识)后,又招赘第二任丈夫5上门;小女儿8出嫁给别家的男子9;而唯一的儿子6也入赘到了别家。最终站屋头的仅有一名女儿。这种情况依循家谱线索来看,多出现于解放前成婚一代。在这一代之后,更多的情况则是图中第三个家庭所表现的情况:李家这个家庭共有四个儿女,一女三男。其中大儿子3和二儿子7入赘到别家,女儿5招赘“占屋头”,最小的“幺儿子”同样娶妻“占屋头”。当一个家庭有多个子女时,由谁来“占屋头”依村村民的解释有着几种不同的版本:有人认为一般都要把家里的最大的孩子——无论男女留在家里,如果是女的就要招赘女婿进门;此外还有一说是要将家中最大的女子留在家里,以及还有人认为是大家习惯将家中最小的子女留在家里。但就收集的家谱来看,上述几种情况都有存在。并无统一的原则。因此就目前来看,我们认为在“招赘婚”普遍的情况下,当地有家庭由谁来占屋头是一种基于家庭和个人的策略性实践的结果。上述三个家庭的例子也证明这一推断。

随着物联网技术的快速发展,射频识别(Radio Frequency IDentification, RFID)技术因为可以实现实时无线数据采集而被广泛应用于物流、资产追踪、设备监控等领域[1]。

综上三种模式来看:由于招赘婚的普遍存在,在依村无论男子还是女子都可以担当“占屋头”的角色。那么这三种模式在整个依村分布情况如何呢?我们以表1中的统计数字给出一个较为直观的总体呈现这三种模式在17个家族中情况。其中M1为家庭中所有子女实行“男娶妻,女外嫁”模式的家庭;M2为家庭中所有子女采取“女招赘、男上门”模式的家庭;M3为家庭中实行“既有女子招赘、又有男子娶妻”的模式。①需注意的是,我们不能将M1、M2和M3简单对应为父系(patrilineal)、母系(matilineal)和双系(bilineal)。因为此表统计的仅仅是一代的婚姻模式。讨论其继嗣关系至少还需要考察上一代的情况。以实行“男子娶、女子嫁”的M1模式为例,男子虽然是“占屋头”,但很可能在上一代是母亲“占屋头”,在此种情形下,娶妻占屋头的男子归属是母亲的家族群体,不能视其为父系继嗣。在全村所有家中“儿女双全”的家庭中,这三个模式的分布情况为:

表1 以家庭为单位考察各家族子女通婚类型

从表1我们可以看出,当村中一个家庭中既有儿子、又有女儿的情况下,绝大多数家庭选择了“既有女子招赘、又有男子娶妻”的M3模式,甚至有少数家庭将儿子送出去上门,留下女人“占屋头”。上述表格所省略的家中子女全部为男性或全部为女性的家庭中,前者通常是由一名或多名男子娶妻,其他男子上门到别家;其后者通常是一名或多名女子招赘夫婿,其他女子嫁入别家。因此,我们较为清楚地看到村庄中普遍的招赘婚现象基础上,女性通常可以与男性一样成为承担“占屋头”的角色——即承担这个家庭的继嗣任务。形成了非单系继嗣传统的可能。这就需要我们在更长的家族谱系中进一步展开考察。

四、姓氏继嗣一般原则及其变化

考察继嗣传统时,核心是考察个人的社会成员身份的归属(affiliation)。弗斯(Firth)提出“在何种意义上我们说一个人属于一个亲属群体呢?”他认为这种归属的核心概念的是认知(recognition),而这种对于亲属群体的认知通常表现为群体的名称。[7]6在川西北岷山羌民社会中,这种群体名(与汉人无异)表征为家族姓氏。在当地姓氏继嗣文化中,形成了19个明确的姓氏家族。那么接下来我们需要考察这种姓氏继嗣与“招赘婚”、男女皆可“占屋头”的习俗之间的关系。

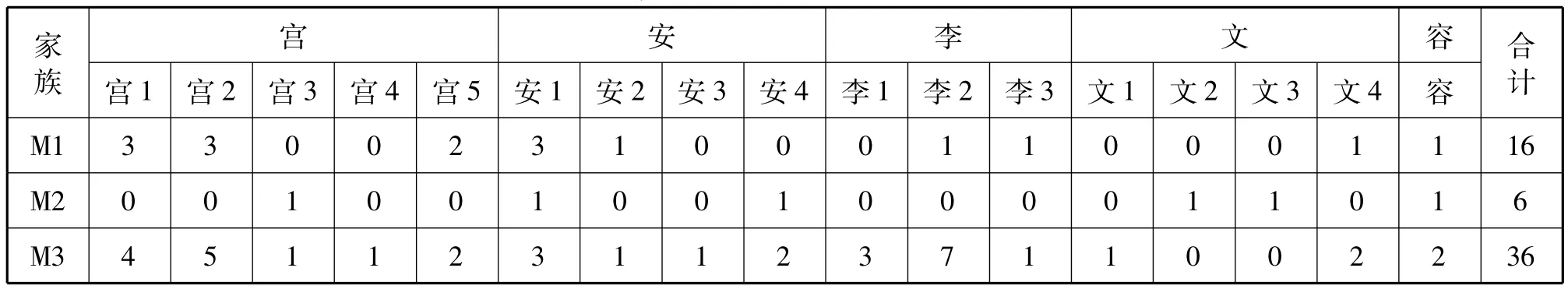

如前述,当地有两种婚姻形态:男娶妻、女招赘。前一种情况,男方“占屋头”、婚后实行从夫居(virilocal residence);后一种情况下,女方“占屋头”、婚后实行从妻居(uxorilocal residence)。在姓氏继嗣方面,一般的原则是:男子娶妻所生的子女跟随男子家族姓氏;女子招赘所生的子女跟随女子家族的姓氏。现以依村李姓家族某代姐弟两人的婚姻及其后裔继嗣姓氏的情况为例:(见图2)

图2 李1家族姓氏继嗣局部图

如图2所示,代码1和2为李家姐弟二人,两个都是“占屋头”,姐姐招赘、弟弟娶妻。他们的子女中较为典型地包涵了“女招赘”和“男娶妻”的两种婚姻模式的后代姓氏继嗣的一般原则:首先,女招赘,子女跟随母姓。如1的两个子女3和4,以及4的两个子女8和9,以及6的儿子12都跟随母亲的姓氏;其次男娶妻,子女跟随父姓,如2的两个子女5和6,3的儿子7,以及5的两个子女10和11,都跟随父亲的而姓氏。简言之,姓氏继嗣一般原则是“子女跟随占屋头一方的姓氏”。

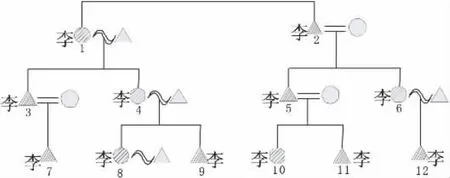

不过这仅是一般的继嗣原则。上图中的姓氏继嗣关系还有一种变化的模式。即在“女招赘”的情况下,其子女的名字有可能会冠以他们(来入赘的)父亲的姓氏。但此种现象只维持一代。若这些冠以父姓的子女以(男娶妻或女招赘)的形式“占屋头”,他们的女子——即第三代需改回第一代“占屋头”一方的姓氏。这种习俗在当地称之为“三代还祖”。如图3所示:

图3 “三代还祖”示例

图3左侧安家某家庭,第一代安家女子1招赘一外来的颜姓夫婿2。他们的儿子3的名字未依照一般的姓氏继嗣原则冠以“安”姓,而是随了父亲的姓氏颜。但到了第三代,3与妻子4的儿子5,则改回了祖母的安姓。图3右侧的宫家某家庭,第一代与左侧安家第一代一样是女子6招赘徐姓男子7,并有一女儿8冠父亲的姓氏。这名女儿8招赘夫婿9后生下的孩子,既没有跟随母亲的“徐”姓,也未跟随父亲的“李”姓,而是“还祖”到了他外祖母的姓氏“宫”姓。此种“三代还祖”模式在村中非常普遍,其数量甚至要超过前文所讲的“一般模式。”

在一般的姓氏继嗣原则下,如果说“占屋头”形成姓氏继嗣与婚姻模式之间协调一致的话,那么“三代还祖”模式的姓氏继嗣则构成一种在局部上暂时脱离了“占屋头”体现的婚后居住原则,形成一种暂时的“变化”。这种“变化”,在依村就表现为:一方面,除了原有的5个主要姓氏的村庄中有很多像张、颜、徐、殷、陆等姓氏的村民,甚至一个核心家庭中丈夫、妻子和儿女的姓氏各异,令初来乍到的人摸不清头脑,也很难相信这个村庄仅有5个大的姓氏家族;另一方面这个村庄近百年来,虽然外来人口不曾间断,不曾增加一个新的姓氏家族,稳定地保持着宫、安、李、文、容这5个主要的姓氏群体。在这种稳定的背后是当地羌民依据其独特的两可继嗣传统累世而传的结果。

五、特殊的姓氏继嗣

家庭的子嗣世袭通常要面临一些特殊情况的挑战,如无法生育或因自然灾害带来的绝嗣问题。下面讨论依村村民应对此种因自然外力因素的特殊的继嗣方式。

与众多其他社会中的家庭一样,当一个家庭没有子嗣承担延续家族任务时,当地羌人则通过抱养别家子女的方式来延续继嗣。就村民的家谱来看,村中共有5家因无子嗣而抱养他人子女的情况。但这5家中,有3家在村里称之为“抱养”,而另外2家村却称之为“顶门户”。即,同为抱养别家子女,但却是为两种不同的类型。为理解村民这种区分方式,需要进入具体案例来进一步分析。

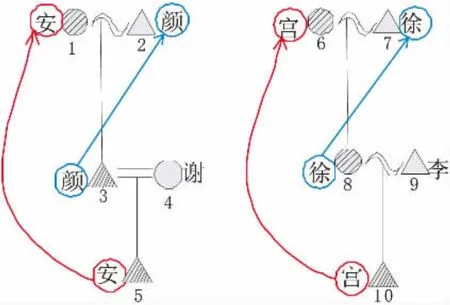

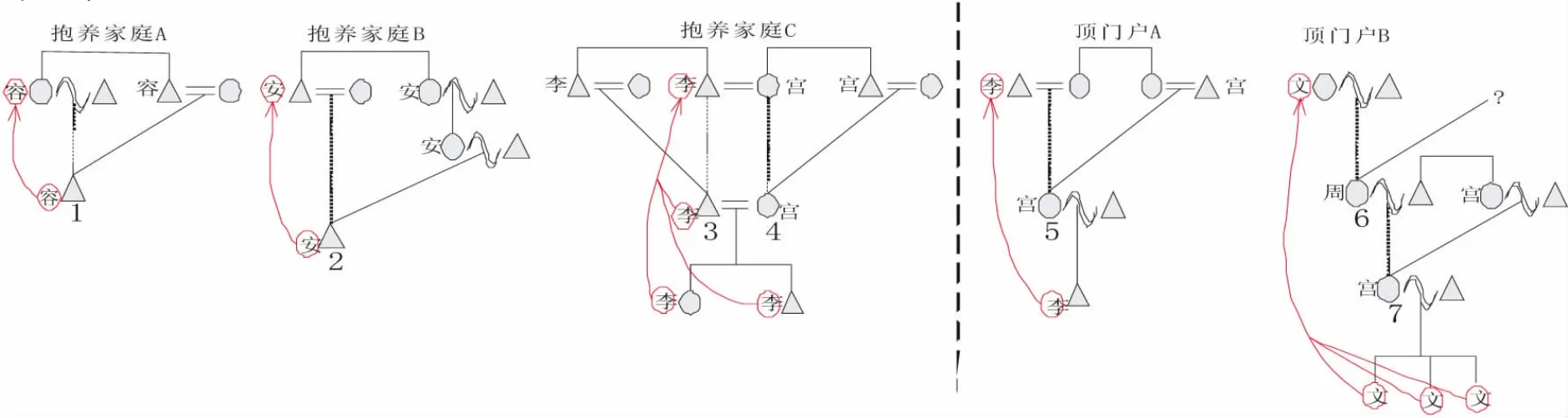

图4 抱养家庭与“顶门户”姓氏继嗣比较

如上图所示,虚线为抱养关系;并以实线标识抱养子女与亲生父母之间的关系。抱养家庭A结构最为简单,没有子嗣的容家抱养了其同为“占屋头”的弟弟的儿子;抱养家庭B与抱养家庭A情况近似,抱养了妹妹的女儿(侄女①因当地实行两可继嗣,在亲属称谓上没有外甥、外甥女与侄子、侄女的区别。此外,亦没有祖父母与外祖父母的区别,没有孙子、孙女与外孙、外孙女的区别。)的儿子。抱养家庭A和抱养家庭B,抱养的是与自己家占屋头一方同姓(容姓、安姓)的子女,继续继嗣本家姓氏。这两个家庭的养子若占屋头②事实上,作为这两个家庭的唯一的子女,他们有极大的可能是占屋头,继嗣家族姓氏。,也将继续继嗣本家的姓氏。

抱养家庭C则是较之前两种情况更为复杂的情况,即夫妻两人各自抱养自己家族中(“占屋头”的)兄弟的孩子,一男一女,成年后两个养子成婚。这对养子养女的婚姻也依循父母的婚姻关系,是为“男娶女嫁”的模式,从而自然地继续继嗣李家的姓氏。

综上,结合抱养家庭A、B、C三家我们看到的共同点为都是“抱养了‘占屋头’一方的家族的子嗣。”即1、2、3三个抱养子女,原本就是延续“占屋头”的养父或养母的本家族姓氏的子嗣。那么如果养子来自非“占屋头”一方,或来自完全没有亲属关系的家庭,那么这种关系会怎么样呢?这正是“顶门户”的模式:在顶门户A中和顶门户B中的抱养子女5和7都来自并非“占屋头”的一方的亲属家庭,我们看到无论抱养子女来自一个占屋头亲属的家庭(例如7),还是来自外嫁的亲属的家庭(例如5),只要抱养的孩子的来源家庭与抱养家庭不是继嗣同一个家族姓氏,都要视之为“顶门户”。同样,如果抱养子女来自一个完全没有亲属关系的家庭(例如6),也视为“顶门户”。③除了图4中所呈现的几种发现,仅就逻辑上就抱养子女的来源和抱养夫妻家庭之间的关系来讲,还有一种可能的形式有待考察:即所抱养的子女来自“占屋头”一方的亲属的家庭,但该亲属嫁到或入赘到别家——在此种情况下所抱养的子女也是其他家族的子嗣。如果此种情况存在且被称之为顶门户,那么支持我们的结论;但如果此种情况存在且被称之为抱养,那么则与我们的结论相左。我们在依村并未发现此种特别的类型,有待进一步的田野发现。

上述分析过程虽略显繁琐,但是却有助于我们得到这样一个结论:在抱养子女解决没有子嗣继承的情况下,抱养家庭和“顶门户”的区别进一步说明了当地人看重家族的姓氏继嗣。在依村虽然男、女都可“占屋头”、继嗣姓氏,但是继嗣群体成员的身份一旦确定却是十分明确的。同样是抱养(亲属)的子女,仍要区分是否来自同一继嗣群体:来自同一继嗣群体,则为抱养;反之,则是为外姓家族的成员家族加入到了这个没有子嗣的家庭所在的家族,即“顶了门户”。

前文提及在当地男女皆可继嗣的传统使得依村的姓氏历经近百年未曾增加。对比来看,抱养和顶门户的传统又起到了防止该村姓氏家族减少的情况。如该村的容家,目前只有一支家族。该家族所能追溯的最早的祖先便是宫家一个女子顶了容家的家门。村中所有容姓子孙都是这位女子和她招赘的夫婿的后代,全部冠以容姓。

六、总结与讨论

综上所述,位于川西北岷山的依村羌民有着独特的亲属制度文化。男女皆可的两可继嗣传统,相对于单系继嗣传统,给每个家庭更为灵活的实践空间。同时我们也看到,这种继嗣传统在家庭层面上的灵活性,带来的是家族群体层面上的稳定性。即村庄的几个姓氏累世而传,并未因缺少男丁而减少,也并未因自然灾害给某个家族带来严重的人口死亡或其他因素导致某个姓氏在这个岷山深处的村子消失。不过这种稳定性也意味着一种封闭的特征。尽管近百年来不断有外来异姓人口加入到这个村庄中来,但这个村庄的姓氏维持着5个主要的姓氏家族的内部结构;没有增加、亦未减少。

从川西北依村羌民的亲属制度的特殊性来看,有关“入赘婚”或“从妻居”现象的讨论不能仅仅囿于单系继嗣社会,或仅仅视其为某个社会主流亲属制度的补充形态。相反,此种婚姻形态可能是非单系继嗣社会构成得以可能的重要亲属制度基础。默多克(Murdock.G.)曾提出“全世界至少有超过三分之一的社会不是单系继嗣的。”[12]2这再一次提醒我们,人类社会并非基于社会个体的自然性别选择继嗣和组织亲属群体模式。自然定义了每个个体男、女生物性性别特征,但是文化上对待性别方式却各有不同。亲属制度中对于男性和女性的社会定义的多样特征,正是文化多样性的一个侧面。这正是非单系继嗣社会存在的文化意涵。当然,有关川西北岷江流域羌民的独特的亲属制度及其社会组织模式,还有待进一步深入当地羌民家族组织、婚丧仪式等方面生活、仪式实践,从当地人的文化观点进一步理解和考察。

此外,亲属制度研究的具体研究个案常常需要在更多、更大地理范围内进行比较,从而有助于我们进一步形成综合和归纳。川西北依村羌民的“招赘婚”与“姓氏继嗣”的个案,有必要放置在当地特殊的“藏、羌、彝”文化走廊的人文地理背景[13],以及少数民族与汉族民众杂居交往历史背景中进行考察[14]。特别提请学界关注的是:林耀华先生于20世纪40年代年在康北和康川西北部的嘉戎藏族社会的调查研究提供了可供比对的民族志材料。据林耀华先生描述,当地藏民亦实行招赘婚制度,其家屋“既可父子相传,亦可岳婿相传,更可父子岳婿相间而传”①林耀华先生称之为“双系制”。与我们在依村观察到的继嗣模式是一致的。此外,在亲属称谓特征上也有相似之处,同样是“祖父与外祖父同词,祖母与外祖母同词,孙子与外孙子同词,孙女与外孙女同词”。[15]374,377但不同的是当地藏民“家族要维持其主厨及家屋的完整性,继承者只有一人”②这种区别究其原因可能因为:家屋作为实体,是难以分割的财产;或家屋的房名原本为土司所有,土司的权力地位继嗣是不可分割的;相较而言,姓氏既并非难以分割的实体,也不代表独一无二的权力地位,故它可为不同的子嗣所继承。相应的姓氏背后所代表的土地财产亦是可以分割的。至于是由于财产可以分割,导致了当前羌民采取可为多人共享的姓氏继嗣;还是反过来因为采取姓氏继嗣,导致其财产可以分割,实难定论。,这种只传一人的家屋继嗣与依村可传多人的姓氏继嗣有着明显的不同。因此,借助前人的相关研究,我们大致可以看到一个从康藏地区嘉戎藏族的“房名的两可继嗣”到川西北岷江流域“姓氏的两可继嗣”再到岷江下游汉族的“父系姓氏继嗣”由北至南既有区别、又联系的文化制度关联谱系。此种文化地理上的关联,还有待学界进一步考察和研究。

[1]马腾嶽.入赘婚还是收养婚?——云南鹤庆地区白族“上门婚”的人类学再解读[J].民族研究,2015(6):59-67.

[2]王越平.排斥与融合——四川白马藏族入赘婚的研究[J].西北民族研究,2008(2):186-193.

[3]王文亭.不完整的倒置[D].中国政法大学,2011.

[4]李志纯,等.羌族社会调查[M].成都:西南民族学院民族研究所,1984.

[5]李鸣.羌族婚姻习惯法的历史考察[J].比较法研究,2004(4): 27-41.

[6]Boas,Franz The Social Organization of the Kwakiutl[J].American Anthropologist,1920(2),new series,111-126.

[7]Firth,Raymond.A Note on Descent Groups in Polynesia[J].Man 1957(1),Vol57:4-8.

[8]Goodenough,Ward H.A Problem in Malayo-Polynesian Social Organization[J].American Anthropologist,1955(61):71-73.

[9]Ember,Melvin.The Nonunilinear DescentGroupsof Samoa[J].A-merican Anthropologist,1959(4):573-577

[10]Firth,Raymond.A Note on Descent Groups in Polynesia[J].Man 1957(1),Vol57:4-8.

[11]Murdock,George.Social Structure[M].New York:The Macmillan Company,1965.

[12]Murdock,George.Cognatic forms of social organization.In Social structure in Southeast Asia,George Peter Murdock,ed.,Chicago,1960.

[13]张曦.地域棱镜:藏羌彝走廊研究新视角[M].北京:学苑出版社,2015.

[14]王明珂.羌在汉藏之间[M].北京:中华书局,2008.

[15]林耀华.民族学研究[M].北京:中国社会科学文献出版社,1985.

责任编辑:刘伦文

C95

A

1004-941(2017)03-0076-06

2017-03-06

中国博士后科学基金特别资助项目(项目编号:2016T90199);悉尼大学博士研究田野调查基金项目。

阿拉坦(1985-),男,内蒙古通辽人,博士后,主要研究方向为文化社会史;张恺(1986-),女,甘肃张掖人,主要研究方向为农村社会学。