世俗风情与文化记忆价值

——英国女画家伊丽莎白·基思关于民国风情的版画浅析

陆兴忍

(武汉纺织大学艺术与设计学院,湖北武汉 430074)

世俗风情与文化记忆价值

——英国女画家伊丽莎白·基思关于民国风情的版画浅析

陆兴忍

(武汉纺织大学艺术与设计学院,湖北武汉 430074)

英国女画家伊丽莎白·基思于20世纪20年代初期到北京、苏州、杭州、上海等城市游历,留下了关于这些城市的独特风情画面,呈现了难得的民国时期中国彩色文化记忆。她的画作深受日本版画表现市井风俗的影响,突出显示了她对中国风俗人情的关注和留意。她的木版画不仅在于状物写景,更在于表现生生不息的生活场景,以“美人之美”的姿态呈现出对异域民族文化的热爱、赞美和对生活其间人们的关切,不带西方中心的文化偏见,从而更加有利于文化的交流与认同。

木版画;浮世绘;世俗生活;文化记忆

绘画作为文化记忆载体之一,呈现不同的人、不同的地点和环境的丰富文化记忆,将人带入意想不到的语境中,在过去、现在和将来之间架起桥梁,尤其在经济落后、照相术不普及的情况下的绘画更具有文化记忆功能。英国女画家伊丽莎白·基思于20世纪20年代初期到北京、苏州、杭州、上海等城市游历,留下了关于这些城市的独特风情画面,呈现了难得的民国时期中国彩色文化记忆,对于我们认识当时的中国民风民情、重寻历史和产生文化认同都具有重要意义。

英国女画家伊丽莎白·基思Elizabeth Keith (1887—1956年)出生于苏格兰,在伦敦长大,自幼自学水彩画。由于伊丽莎白·基思的妹妹嫁给了一个日本出版商,伊丽莎白·基思多次往返日本和英国,曾在日本停留九年,足迹也遍布亚洲各国,如日本、韩国、中国、菲律宾、马六甲、新加坡,她以版画的形式记录了她在各国的旅行见闻[1]。

一、伊丽莎白·基思表现的世俗生活

伊丽莎白·基思是个自学成才的画家,她在日本期间,深入学习了日本浮世绘。而日本“浮世绘”是兴盛于日本江户时代(1603-1867)的以描写歌舞伎演员肖像、市井风俗、平民生活、风景名胜著称的民间版画艺术,是日本贵族绘画转向民间绘画的一次重大变革。“浮世”本是佛教用语,在佛家看来,一切如梦幻泡影,作为六道轮回之一的人所居住的人世间是浮沉、聚散不定的所在,日本《广辞苑》认为“浮世”是对“带着佛教般的生活感情进入的美好的世界”的浓缩,但经过学者们反复研究考证,浮世绘中的“浮世”侧重于“现世浓厚的享乐意味”的涵义,描绘“浮世”的日本版画突出表现了“人生苦短,需及时行乐”的主题[2]。曾留日的中国现代著名作家周作人对日本浮世绘深有研究,他认为:“浮世绘的重要特色不在风景,乃是在市井风俗,这一面也是我们所要看到,背景是市井,人物却多是女人”[3]。

受日本版画表现市井风俗的影响,她在中国游历留下的画作突出显示了她对中国风俗人情的关注和留意。如表现苏州生活的大量画作,《中国驼峰桥》(Camel Back Bridge,China)兴致勃勃地表现了江南地区人们傍水而居,石拱桥连接前后街巷,船只随意地停放在水边家门前,人们在其间劳作、走动,鸭子成队怡然自乐的情景。类似的作品还有《苏州的春天》(Spring in Soochow)等。她还有大量表现苏州、上海、北京繁华街巷的场景,如《苏州锡铺》(Pewter Shop,Soochow)、《苏州街景》(Street Scene,Soochow)、《苏州阊门》(Outside Chang Man Gate,Soochow)表现熙熙攘攘的苏州街市,招牌林立街巷下,灰蓝色的狭窄的石板道上,人们往来在拥挤的街巷采购物品,有老幼男女,各色人等,众生百态尽在其中……

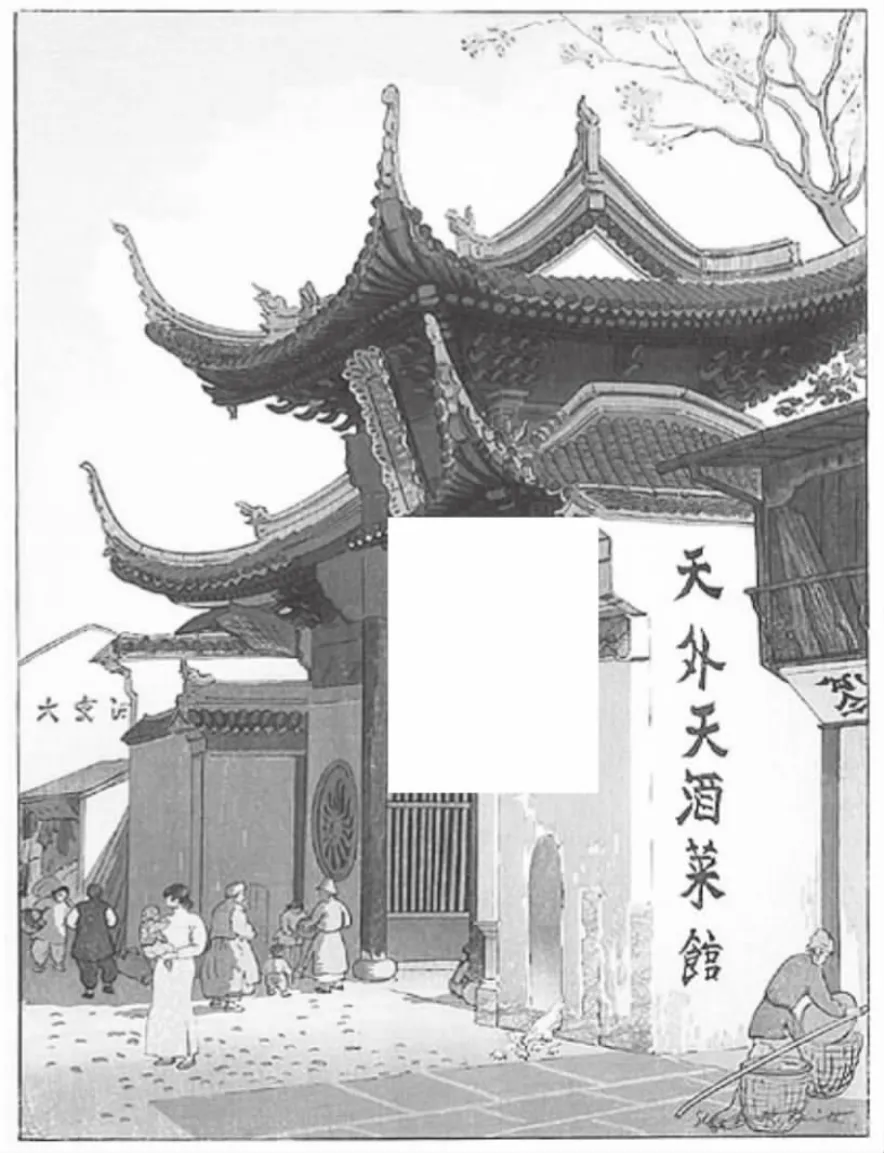

1925年,她描绘的《中国灵隐寺》(见图1)再现了当年灵隐寺门口的街景,灵隐寺山门高大多彩繁复的雕饰,与周边低矮、白墙建筑的民房相区分,显得醒目而庄严堂皇。庙门口屋顶造型是四角重檐歇山顶,下重上轻,庄重而又轻灵,屋顶四角向上翘的弧线画就的飞檐,优美而又蕴含张力,充满飞动空灵的美感。寺院内高大的树木舒展着绿枝超出庙门高度,秀色英发。山门的正中是红底镶金边的寺名直匾,具体字样不详(根据同期相片当是“灵隐古刹”四字)。一般寺院门匾都是横匾,而画里显示是竖匾①古时只有皇帝御赐玉玺的建筑才能使用直书。,说明灵隐寺作为中国佛教禅宗十大古刹之一,得到历朝历代皇家的期许甚巨。同时,周边的民宅墙面都是白色的,灵隐寺的寺门涂着彩色的青褐色和黄色的油漆,不仅可以防潮、防风化剥蚀,而且还可以防虫蚁,还使得寺庙在周边建筑中显得尊贵华美——在古代中国色彩的使用是有限制的,明清时期规定朱、黄为至尊至贵之色,灵隐寺能用黄色,可见它是一座皇家寺庙。紧邻寺庙的是“天外天酒菜馆”,在寺庙门边的白墙上墨笔书写“天外天酒菜馆”六个字,格外抢眼。天外天酒菜馆建于1910年,杭州民间有灵隐寺祈福后到“天外天”享用素食的传统,从此图可见一斑。高大的寺庙和酒馆招牌下是往来行走的街坊邻居:有着浅蓝底白花旗袍抱着红帽红背心婴儿闲逛的少妇,有刚放下箩筐的小商贩,有刚买菜回来的大妈,有带着孙儿在寺门口转悠的大爷,有庙门口正在买卖小东西的主顾……1925年春日的杭州灵隐寺旧貌风情尽在眼前。

图1

可以看出伊丽莎白·基思对中国风貌人情非常感兴趣,她的画作不仅在于状物写景,更在于表现生生不息的生活场景,从她的画作你可以感受到浓郁的抒情氛围和日常生活的气息,不同于描绘过19世纪中国的威廉·亚历山大和莫蒂默·曼培斯等英国画家的客观写实的描摹。在这里,神圣的修行生活和丰富多样的世俗生活并行不碍,伊丽莎白·基思欣然画下她观察到的杭州市民生活风情,充满了对中国人吃喝拉撒的日常生活的兴趣。

二、伊丽莎白·基思的女性诗意笔触

伊丽莎白·基思对中国风土人情、市井百态的表现有日本浮世绘构图简洁醒目的特点,她关注的题材大多是普通的市民生活及其活动的场景,不是像江户时期的浮世绘,在表现风俗中则以表现歌舞伎等人物为中心。同时,我们也注意到她作为一个女性画家,往往在创作中融入了女性的诗情画意。这是与大致同期也描绘中国的她的英国同行不一样的地方。如英国插图画家莫蒂默·曼培斯(Mortimer Menpes1855-1938),在《图识中国》(1909)这部书中的插画[4],对20世纪初的中国历史、政治、经济、文化艺术、民俗生活等方面的状况进行介绍,注重真实再现中国社会组织结构,表现中国文人、农民、工匠、商人、士兵五大阶层的生活状况,更多的是单个人物的写实的大特写方式再现中国不同阶层人物的身份特征和精神风貌,像《市场的沿途》(on the way tomarket)、《一个典型的街景》(a typical street scene)、《一个安静的游戏》(a quiet game of draughts)等既有场景又有人物的画,也更多注重于冷静地客观再现中国的风土人情的真实状况,以西画透视的技巧和风格造型,注重明暗、层次的把握,其笔触显得客观、冷静,从画面呈现出的效果看,他对中国人的生活抱冷眼旁观的态度而无同情、兴味。

伊丽莎白·基思的版画则更注重表现自身的观察和趣味,并且通过浮世绘特有的线条节奏表现出独特的韵味。比如她对人物的刻画,注重用线条勾勒人物的姿态神韵,肤色采取同色平涂,而不是西式的明暗对比和人体解剖式的立体表现,许多时候只是漫画式的简单几笔勾画出人物的动作、姿态。她更乐于捕捉生活中一个个令她感动的画面或者她觉察到的一个别人不一定察觉到的民情,并予以色彩丰富、富有装饰性的构图表现。如《苏州虎丘塔》(Leaning pagada soochow),高大的虎丘塔高耸入云天,塔下的庙宇、民居高低错落有致,各种层次的绿色高大的树木、繁花缀满了房屋之间的空间,房屋前则是自在往来的人们:有打着伞刚采购回来的家庭主妇,有放羊的爹爹,有寄自行车的年轻人,有挑水往家里赶的汉子,有步履蹒跚带着孙儿去寺庙的老人……还有《苏州双塔》双塔下,柳树、樟树、盛开的桃花以不同身姿摇曳,水田里有正在插秧的农民,远处有正在挑担赶路的农民和在菜地劳作的农民,近处是田埂上正在盛开着的黄色不知名野花——中国的天、地、人那么和谐的共处——中国人的生活看起来生机勃勃,人们各得其所,一切都是那么有意思。不像莫蒂默·曼培斯笔下描绘的中国生活那么灰暗、枯燥,也不像18世纪末来华的威廉·亚历山大(William Alexander 1767~1816)描绘的那么死气沉沉——人们表情呆滞、似乎为着生活而生活,生活麻木、沉重、乏味。

在用色上,伊丽莎白·基思的版画有日本浮世绘色彩鲜明、富于装饰性的特点,而且可以看出她深受日本浮世绘“广重蓝”的影响。“广重蓝”是日本版画家歌川广重创作的山水风景画时善于用淡墨晕染化开蓝色形成不同层次和透明度微妙变化的蓝颜色的独特色彩技法。如他的《东海道五十三次》即为“广重蓝”的代表作[5]194。伊丽莎白·基思的许多版画大量运用蓝色调,几乎每一幅都有蓝色调的运用,蓝天、江面、城墙、人们的衣着……蓝色调构成了她的版画抒情的调子,既是当时中国民间普遍穿着传统蜡染式的蓝布衣的风俗的写照,也正和当时古朴的民风民情相应,充满民间趣味。同时蓝色调给人朴实内敛之感,易于营造深邃、纯净的抒情氛围,常常可以为其他有扩张力的色彩提供深远、广阔而平静的背景空间。在《中国灵隐寺》这幅画中,蓝色即起到这样作用:左上角天空的灰蓝与右下角街道铺砖的灰蓝相呼应,画面中间点缀以各色不同深浅着蓝衣的路人和院墙蓝阴影,从而使得画面丰富、和谐而又不凌乱,尤其天空和街面虚空的蓝白与寺庙的重笔描绘形成疏密相间的效果,从而获得东方式的构图意境美,更衬托出灵隐山门的富丽堂皇。

由此可见,伊丽莎白·基思以浮世绘的方式描绘中国,既是基于中国世俗风情的如实描绘,但并不局限于仅仅呈现客观现实,而是按照自身的观察视角和女性对生活美的热爱,注重画面美感的传达,坦率而诗意地创作出不失真实而又充满美感的中国图像。

三、伊丽莎白·基思画作的文化记忆价值

民国时期的中国经济不发达,照相在当时并没有普及,伊丽莎白·基思的版画留下了民国时期中国各地代表性景观的难得文化记忆。如《中国灵隐寺》给我们再现了1925年灵隐寺寺门的情景。这是一个难得的彩色的灵隐寺图像。据悉,1912年法国摄影家Albert Kahn一行携带当时世界最先进摄影器材在中国拍摄的近百幅彩色和黑白照片,是有据可查的最早的彩色照片。民国到建国前,拥有私人照相机的家庭凤毛麟角,持有者主要是外国人和有钱的华人。1845年中国第一家商业照相馆出现,对一般家庭而言,到照相馆去拍照可不是一件简单的事情。19世纪末,摄影技术传入杭州,杭州出现了纪事性照片,这些照片绝大多数由照相馆拍摄。杭州照相馆最早是20世纪初城隍山上的月镜轩照相公司,以后有了大井巷的寄庐、涌金门外的二我轩和三桥址直街的镜花缘等。当时的照片主要是黑白照。如果是彩色相片,则是手工上色的。据英国东方摄影史学者泰瑞·贝内特(Terry Bennett)介绍,威廉·桑德斯“可能是中国第一位采用手工上色的摄影家”,桑德斯“主宰了上海摄影界27年之久”[6],其照片代表着19世纪中国摄影的最高水平,尤以手工上色的作品最为珍贵,是欧美各大博物馆和摄影博物馆的藏品。1861年,英国麦斯威尔(Maxwell 1831~1879)拍摄了第一张彩色照片。1936年在德国沃尔芬彩色胶卷厂诞生了彩色胶卷,这个时候起,真正的彩色相片才通行。彩色照片的盛行在国外大概是在20世纪60年代,在中国则是20世纪70年代末80年代初在国内一线城市流行。可见,在彩照并不流行的情况下,伊丽莎白·基思的彩色灵隐寺画作显得弥足珍贵。

杭州市历史学会会员丁云川收藏的黑白的灵隐山门老照片(约摄于20世纪20年代至1945年间)[7]也很珍贵,是杭州首次发现的灵隐山门的老照片(见图2)。图片拍摄的角度也是在寺门的右侧,伊丽莎白·基思的《中国灵隐寺》绘画视角也是在寺门的右侧,不过伊丽莎白·基思的《中国灵隐寺》视角更加远,而丁云川收藏的灵隐山门老照片近乎正面略偏右,可以清楚看到灵隐寺山门墙壁上的两个圆形菊花纹样符号窗口,而伊丽莎白·基思的《中国灵隐寺》则只看到一个圆形窗,另外一个窗口被挡住了,然而却让我们得以看到灵隐寺东山门旁边紧邻着的“天外天酒馆”。

图2

同时我们也注意到,在丁云川收藏的黑白灵隐山门老照片中,灵隐寺山门墙上贴满了各种各样的广告,有大有小,有些是当时政府的公文、布告。可以想见灵隐寺在当时的火热程度,一定是人流量多的地方,故而广告、布告贴得密集。在伊丽莎白·基思的《中国灵隐寺》中,除“天外天酒菜馆”的招牌得到突出展示外,其他广告布贴,伊丽莎白·基思从主题表现需要和构图美的需要,弱化处理了。在她的画中我们看到了门口入口处站着高大的“哼”“哈”二将塑像中的一个,而丁云川收藏的黑白灵隐山门老照片中没有看到,在1906年弗兰克·尼古拉斯·迈耶(Frank N.Meyer 1875~1918年)拍摄的正面偏左角度拍摄的黑白灵隐寺中,(1905~1908、1909 ~1911、1912~1915和1916~1918年4次来到中国)也没有“哼”“哈”二将的塑像。而据丁云川的2004年已87岁高龄的父亲回忆,“他12岁时,到过灵隐,在灵隐寺山门两侧见到过‘哼’‘哈’二将的塑像”[7]。伊丽莎白·基思的画作《中国灵隐寺》正与其所见相应,这对我们研究近代灵隐寺风景的变迁也有参证意义。

更重要的是,伊丽莎白·基思的画作《中国灵隐寺》呈现出了黑白照片所达不到的色彩美感。作者作画所采取的离灵隐山门更远的视角拉长了风景表现的视线,将灵隐寺置于街市之中,在建筑物高低错落、色彩明暗交错中使得画面更具有层次感和审美性,较之摄影照片只是单一呈现灵隐山门的黑白单调效果,该画呈现给人们更多的审美体验和诗意氛围。尤其是画面中不同层次的蓝色,与白色、灰色、灰绿、青绿、明黄、赭红等色彩的错落应用,如蓝色的天空、红色的廊柱、灰绿、黄色和白色墙面的交替,形成色块和空间的节奏变换,这既是对异域的中国风情的写照,更是对生生不息、丰富多元中国生活的喜爱与祝福,饱含着绘画的叙事性和抒情性,这是黑白纪实摄影照片所达不到的美感效果。

总而言之,伊丽莎白·基思关于中国风情的画作,提供了关于中国的社会风貌和世风民情的文化图景以及一个外国友人在中国观察和体验到的思绪、感悟,呈现了一系列富有意趣的中国异域文化记忆。伊丽莎白·基思的画作对我们认识民国时期中国的人文景观、社会风貌、世态人情提供了难得的参照资料,对于世人认识中国的民族性格、民族现代性的发展历程以及产生中华民族审美、身份认同产生积极影响。如除了灵隐寺外,《苏州锡店》(《Pewter Shop,Soochow》)再现了当年人们热衷用各种锡茶叶罐、锡酒壶、锡酒杯、锡制暖炉、锡制大碗盆盘而造成锡铺异常繁荣热闹的场景。这些都是难得的文化记忆。另外,伊丽莎白·基思的画作在全球文化交流中具有文化交往和对话的价值。由于绘画语言的具象性、抒情性和含蓄性,使她的绘画在画里、画外都能形成各种思想、意趣、色彩、线条之间的交流、对话关系,画有尽而意无穷,不同人会对同一画作有不同的感悟和认知。另一方面,作为一个当时一个处于优势地位国家的画家,她成功处理好写作视角和身份定位问题,没有以高高在上的眼光冷眼斜看中国,她虽然描绘了“外来者”眼中异域族群的生活及其“民族情调”,但其目光是温和的、善意的,她的态度是平等的,她的兴味是盎然的。她的创作没有基于西方中心视角而带来的对异域民族形象塑造的“刻板化”“偏见化”倾向。这样不带偏见的表现显然更有利于文化的交流与传播,更能得到所表现国的认可,更有利于文化的交往与对话。因为这是一种美人之美的姿态,“‘美人之美’的姿态,不仅是认识和阐释,同时还是一种胸襟和关怀,对他民族文化的热爱、赞美,对于寓于其中的人们的关切。‘美人之美’的主体:不拘于哪个具体民族的知识分子,只要坚信人类可以互相理解,出以善良和关爱之心”[8]。“文化记忆以文化体系作为记忆的主体,是超越个人的。因为记忆不只停留在语言与文本中,还存在于各种文化载体当中,比如博物馆、纪念碑、文化遗迹、歌曲以及公共节日和仪式等。通过这些文化载体,一个民族、一种文化才能将传统代代延续下来。”[9]关于中国、关于北京、关于杭州、关于灵隐等的文化记忆是不同时代、不同地域文化记忆的组合,摄影和绘画作为文化记忆载体之一,呈现不同的人、不同的地点和环境的丰富文化记忆,将人带入意想不到的语境中,在过去、现在和将来之间架起桥梁,对于在广大民众中产生关于中国、关于北京、关于杭州、关于灵隐寺等的文化认同有重要意义。这些文化记忆将伴随新的文献资料的出现,在新的时代和符号语境中与其他各种因素结合,生成新的意义,成为更大一层文化记忆的宝贵组成部分,丰富和深化我们对祖国、对北京、对杭州、对灵隐寺等的文化艺术和相关生活的认识。

[1]Richard Miles.Elizabeth Keith woodblock prints,Pasadena:Pacific Asia Museum Press,1992.

[2]梅忠智.日本浮世绘精品[M].北京:北京工艺美术出版社,2004.

[3]周作人.关于日本画家[J].艺文杂志.1943(2).

[4]内田实.广重[M].东京:岩波书店,1978.

[5]Mortimer Menpes.china[M].London:Adam and Charles Black Press,1909.

[6]泰勒·贝内特.中国摄影史[M].北京:中国摄影出版社,2011.

[7]杭州首次发现灵隐山门老照片[EB/OL].杭州网,http:// www.hangzhou.com.cn/20040101/ca486627.htm,2004-07-29.

[8]刘俐俐.后殖民语境中的当代民族文学问题的思考[J].南开学报,2000(1):35-36.

[9]燕海鸣.集体记忆与文化记忆[J].中国图书评论,2009(3).

责任编辑:毕曼

G112

A

1004-941(2017)03-0087-04

2016-10-09

2011年度国家社会科学基金青年项目“中国现当代女性日常生活叙事的文化张力研究”阶段性成果(项目编号: 11CZW018)。

陆兴忍(1975-),女,广西南宁人,博士,副教授,主要研究方向为文艺理论与批评。