明清小说庭园叙事的空间解读

——以《金瓶梅》与《红楼梦》为中心

·葛永海 张 莉·

明清小说庭园叙事的空间解读——以《金瓶梅》与《红楼梦》为中心

·葛永海 张 莉·

明清小说中多有庭园叙事,以庭园为背景的故事段落往往与空间场景相互呼应,从而推衍情节,刻画人物,凸显主题。本文聚焦小说中的庭园空间,展现建筑实体与文本结构之间丰富而生动的互文关系,借助窥听视角深入理解庭园空间之间的过渡与渗透,进而揭橥庭园作为心灵栖居地、爱情理想国、死亡隐秘所等三重文化属性。福柯提出的“异托邦”理论为庭园空间的哲学解读提供了重要启示。

明清小说 庭园叙事 空间解读

明清小说有不少以庭园为背景和场域的叙事内容。所谓“庭园”,《汉语大词典》释为:“种有花草树木的庭院或附属于住宅的花园”。可见,“庭园”含义有二:一指点缀有花草树木的庭院;二指附属于住宅的花园。从方位上来说,庭院一般位于主宅之前,花园一般位于主宅之后,从而呈现为“前庭后园”之格局。

明清小说中的家庭题材、爱情题材作品,前者如《金瓶梅》《红楼梦》《林兰香》《歧路灯》等名作,后者如“三言二拍”以及数量众多的才子佳人小说,不少情节段落以庭园为背景,故事与空间场景相互呼应,从而推衍情节,刻画人物,凸显主题,形成了颇具特色的“庭园叙事”。概而言之,许多庭园叙事既关乎叙事结构与叙述技巧,又关乎主题与意蕴。本文对于庭园叙事合而论之,不重在强调“庭”与“园”的方位之别,而是聚焦明清小说中的开放或半开放之家居生活空间,从结构、视角和特质三方面探讨其空间意义。

一、空间转换:从庭园建筑到文本结构

传统观念认为小说是时间性艺术,作家按照时间的先后顺序安排故事情节,即故事情节是线性发展的。但是当我们系统研究庭园叙事时,就会发现:庭园作为一个空间性概念,它在一定程度上消解了故事情节的线性发展,展示和转换出多个颇具生活质感的横断面。实际上,在以庭园叙事为主体的作品中,作者往往精心布置庭园空间,人物就在这个空间内居住生活,他们行走穿梭于空间中,借此推动故事情节的发展,从而形成了小说独特的庭园式结构。下面我们就结合具体作品分析庭园空间观念对于小说结构的影响。

中国人讨论文章结构时,多联想到修建房屋,或者设计房屋结构。李渔在谈及戏曲结构时就将之比作建宅:

工师之建宅亦然。基址初平,间架未立,先筹何处建厅,何方开户,栋需何木,梁用何材,必俟成局了然,始可挥斤运斧。倘造成一架而后再筹一架,则便于前者,不便于后,势必改而就之,未成先毁,犹之筑舍道旁,兼数宅之匠资,不足供一厅一堂之用矣。

杨义在《中国叙事学·结构篇》中说道,“《金瓶梅》、《红楼梦》是化市井社会或贵族社会的家庭生活为结构的,其间的家庭辈份结构、主仆结构、甚至住宅花园结构对全书的叙事结构都具有几乎无所不在的渗透性”。

实际上,一些家庭题材小说苦心经营作品中庭园的建筑布局,在书中“造一座纸上庭园”。庭园中的门、径、屏、阶、墙、石、山、亭、楼、台、榭等将庭园空间分隔成一个个小的空间单元,它们在花草树木的映衬和围绕下,形成相对独立而又彼此相连属的景致布局。作者就是在这种又隔又连、围而不隔、隔而不断的空间中叙写小说情节,使得小说情节结构表现出空间序列的连续性、流动性、协调性和完整性,因此小说所反映的庭园生活与其叙事结构相一致,庭园成为对应小说故事情节的空间坐标系。像《金瓶梅》《红楼梦》《林兰香》一类以表现家庭生活为主要内容的小说,庭园叙事占了全书内容的绝大部分,是全书描写的重点所在。小说中的住宅布局、亭台楼阁的方位等都呼应着小说的结构,与文本形成了对应同构的关系。人物穿梭于庭园的各景观之间,拓展生成出人物的活动空间,敷衍成一个或多个相对完整的情节单元。可以说,《金瓶梅》《红楼梦》等的叙事之所以舒卷自如,情节曲折有致,结构严谨缜密,很大程度上得力于作者苦心孤诣创造的庭园布局,人物故事因而随着不断的场景转换在庭园的各个角落里铺陈上演。因此之故,我们可以把这种与庭园的布局相对应的结构称之为“庭园结构”。

张竹坡早在评点《金瓶梅》时,就注意到了西门庆住宅的布局对全书结构的影响,他在《金瓶梅杂录小引》言:

凡看一书,必看其立架处。如《金瓶梅》内房屋花园以及使用人等,皆其立架处也。何则?既要写他六房妻小,不得不派他六房居住。然全分开,既难使诸人连合;全合拢,又难使各人的事实入来,且何以见西门庆豪富。看他妙在将月、楼写在一处,娇儿在隐现之间,后文说挪厢房与大姐住,前又说大妗子见西门庆揭帘子进来,慌的往娇儿那边跑不迭,然则娇儿虽居厢房,却又紧连上房东间,或有门可通者也。雪娥在后院近厨房。特特将金、瓶、梅三人放在前院花园内,见得三人虽为侍妾,却似外室名分,不正赘居其家,反不若李娇儿以娼家娶来,犹为名正言顺,则杀夫夺妻之事,断断非千金买妾之目。而金、梅合,又分出瓶儿为一院。分者理势必然,必紧邻一墙者,为妒宠相争地步。而大姐住前厢,花园在仪门外,又为敬济偷情地步。见得西门庆,一味自满托大。意谓惟我可以调弄人家妇女,谁敢狎我家春色。全不想这样妖淫之物,乃令其居于二门之外。墙头红杏,关且关不住,而况于不关也哉?金莲固是冶容诲淫,而西门庆实自慢藏诲盗。然则固不必罪陈敬济也。故云写其房屋是其间架处。

在《金瓶梅回评·第九回》中张竹坡又一再提醒读者注意西门府的房屋布局:

此回金莲归花园内矣。须记清三间楼,一个院,一个独角门,且是无人迹到之处。记清方许他往后读。

西门府是全书描写的中心,妻妾们之间的醋海波澜、争宠邀欢在此空间内展开,西门庆偷情纵欲、聚朋会友也主要在此空间内展开。空间布局对情节的发展、全书的结构无疑具有重要的作用。

《红楼梦》中主体庭园叙事乃是大观园叙事,在此之前有甄府庭园叙事(贾雨村遇娇杏)、会芳园叙事、荣国府庭园叙事(林黛玉抛父进京都),到第十六回“贾元春才选凤藻宫”逐渐进入大观园叙事,二十三回宝玉与众姊妹迁入大观园正式拉开大观园叙事的序幕。《红楼梦》的中心故事主要发生在大观园内,因而小说的基本情节也依托大观园展开,从修建大观园开始,庭园建筑支撑起整个小说的结构大厦。大观园的作用犹如戏曲演出的舞台,而其中活动的人物则如舞台上的演员,他们在大观园中的某一个小空间内上演着各自的喜怒哀乐。

庭园叙事不仅对全书整体结构起着重要作用,对小说局部结构(某一回或者某几回)的影响更加显而易见。这在《红楼梦》中体现得更为明显。如第三回“林黛玉抛父进京都”一回,从黛玉视角按照其行走路线细细写了荣府的建筑布局,此回就是追踪着黛玉的行走路线来组织结构的。第七回“送宫花贾琏戏熙凤”一节,按照周瑞家的行走路线组织情节结构:走出房门—园中(引出香菱)—至王夫人正房后头房后三间小抱厦(迎春、探春、惜春所居,引出惜春出家命运)—穿夹道从李纨后窗下经过—越过西花墙—出西角门—凤姐院中(贾琏戏熙凤,侧写)—穿过了穿堂(引出周瑞家的女儿,因女婿冷子兴被人告发,来讨情分)—贾母处(宝玉和黛玉亲近,黛玉的刻薄多心)。在周瑞家的行走过程中无一处闲笔,夹带着写了好多人事,文笔灵活多变。十七至十八回“贾宝玉试才题对额”一节,贾宝玉陪同贾政游赏新建好的大观园,按照行走路线,移步换景:正门—小径(山口)—石洞(沁芳泉)—潇湘馆—稻香村—转过山坡—荼蘼架—木香棚—牡丹亭—芍药圃—蔷薇院—芭蕉坞—山上盘道—折带朱栏板桥—蘅芜院—正殿—玉石牌坊—沁芳桥—沁芳闸—怡红院—后院—出门。在行程的夹缝中描写景物,品评景物,斟酌对联。四十回至四十一回贾母等人带领刘姥姥游大观园,还有七十四回“惑奸谗抄检大观园”一回都是按人物的行走路线来组织每回的结构。

概括而言,庭园之建筑格局在明清小说尤其在家庭题材小说中,其意义不仅铺设了故事发生的场景,而且空间之转换提供了情节演进的叙事动力,促成了有意味的审美空间与文化空间的营构,因此其意义是结构性和生成性的。建筑实体与小说文本构成了丰富而生动的互文关系。

二、空间渗透:窥听视角下的庭园叙事

在检讨庭园叙事的特点时,必然关涉叙事视角,正如杨义在《中国叙事学》中所言,“叙事视角是一部作品,或一个文本,看世界的特殊眼光和角度。……是作者把他体验到的世界转化为语言叙事世界的基本角度”。视角的运用,是作者的一种叙事谋略,也是其内心状态转化的一种方式。明清小说存在一种现象,即在庭园叙事中作者往往习惯于使用窥听视角,这在以庭园叙事为主体的《金瓶梅》和《红楼梦》中尤为明显。

所谓“窥听”视角是内视角中一个特别的姿态和动作,意谓在别人没有察觉的情况下偷看和偷听的行为(这里我们将窥视和窃听合并,因为它们都是对于另一个空间的介入,而且看和听也往往相伴发生),“窥听”行为的心理机制是“被看的对象并不知道它在被看”。它是在对方毫不知情的情况下,人物主体有意或无意介入到另一空间中,看到场景听到谈话,从而推进故事情节的发展或者使故事情节发生突转。

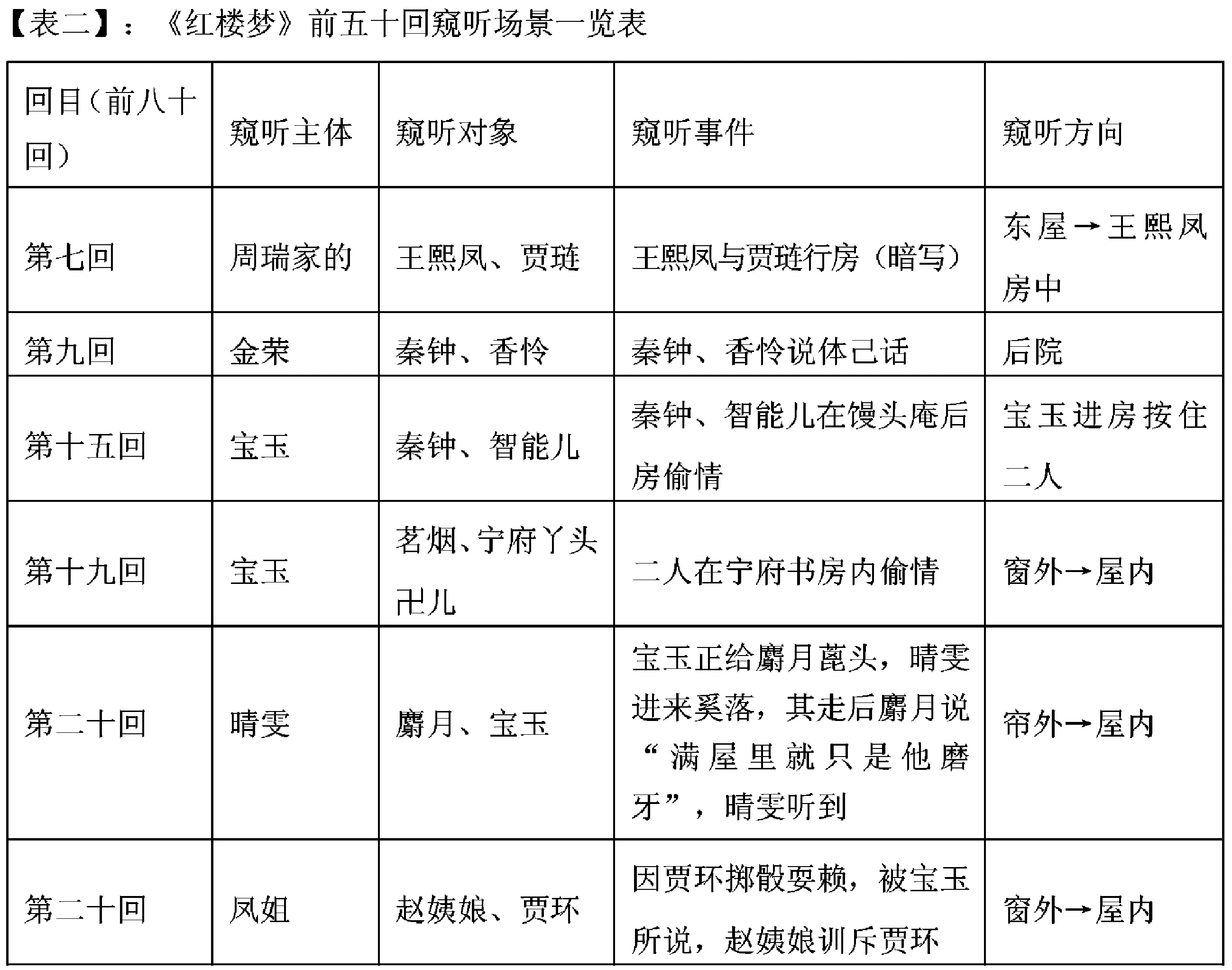

在中国,窥听这一行为在道德伦理的层面上是被禁止的,所谓“非礼勿视,非礼勿听”。但是人往往有挑战和打破禁忌的冲动,这便是窥听行为产生的心理基础。下面来看《红楼梦》《金瓶梅》中出现的窥听场景,由于内容较多,我们取前五十回中的相关内容列成下表,以作管窥:

通观以上两表,我们发现,大多数窥听场景都发生在庭园中。中国古代庭园十分讲究布局的巧妙,追求意境的深远,曲径通幽的趣味,因此造园者往往利用草木山石建筑将庭园空间分隔成一个个相对独立的空间单元,庭园内部的空间之间往往会有遮挡,当人物行走在庭园之中,穿花度柳到另一个空间时,无意之间往往会窥探到另一个空间场景的人物行为或谈话,而由于草木山石的遮挡,被窥听者往往不易察觉。此类情况在《红楼梦》中最为常见,如黛玉葬花、龄官划蔷等情节。如果小说人物有意去窥听别人,那么草木山石更是很好的藏身之处,如《金瓶梅》中潘金莲潜听藏春坞、李瓶儿私语翡翠轩等情节的发生就主要得力于庭园之布局。下面我们来分析一下两部书中发生在庭园中的窥听场景。

“用险笔以写人情之可畏”,张竹坡的发现是深刻的。阅读此书,我们发现书中人物的行动或谈话时仿佛都有一副耳目在暗处窥探,这给人的感觉是不安的,也给全书蒙上了一层阴暗恐怖的色调。书中对色情场面的窥听居多,这绝不仅仅是为了满足读者的窥听欲,而有着鲜明的动机和目的。综观所有窥听场景,我们发现,窥听行为最多的乃是潘金莲,她绝不仅仅是出于单纯的好奇心,而是为了在妻妾争宠大战中获得主动,通过得到足够的信息,以便向李瓶儿、宋蕙莲等对手发起凌厉攻势。小说中有的窥听叙述则是具有反讽意味,第二十回和二十一回是两个相连的窥听场景:西门庆窥见李桂姐在包养期内私自接客,怒而将丽春院打了一通,回到家中“恰好”窥见了吴月娘烧夜香的场景,这一出疑点重重的“贤妻秀”(在“吴月娘扫雪烹茶”一节中,金莲屡次道出烧夜香的漏洞),却使得西门庆无比感动,赶紧上前抱住和好。这一场景的设置颇有用意,对西门庆的昏聩轻信以及吴月娘的虚伪做了意味深长的讽刺。兰陵笑笑生通过大量的窥听场景以洞察人心之幽深,展现了社会之肮脏堕落和不可救赎,表现了作者对于人性的批判性反思。

由此,我们可以发现,“移情”手法在空间创设上的深刻印记,《金瓶梅》以“窥听”揭露世情之险,表现人性之恶,世俗空间向下沉沦,一变而为亵渎空间;而《红楼梦》则将窥听场景提升到了美学的高度,宝玉的情感世界成为大观园中具有主导性的空间,在庭园场景的不断转换中,人物内心世界不断被拓展,大观园这个世俗之域,经过提振与升华而成为闪烁着哲思光彩的诗性空间。

三、叙事之“庭园”的文化内涵及空间特质

在一些以庭园叙事为主体的小说中,庭园不仅作为故事发生的背景而存在,而且是作者利用文学语言和叙事策略将其情感理念渗透到对庭园的描写之中,赋予庭园超越自身的丰富精神内涵,从而实现了庭园从实体的物理空间向抽象的精神空间的转化。

(一)性灵驿站:超越红尘的诗意之境

曹雪芹对于大观园的设计,很大程度上将之视为超越尘世的理想之域,是贾宝玉、林黛玉及众女儿吟风诵月、放飞诗心、舒展天性的诗意王国。在“大观园试才题对额”中,贾政、宝玉等游逛大观园,大观园开始展露它的真容,此次游赏的四个庭院,依次是潇湘馆、稻香村、蘅芜院、怡红院,对四个庭院的环境描写也大致折射出后来入住者的性格,如潇湘馆之雅致静谧,稻香村之浑朴淳厚,蘅芜院之冷凝幽邃,怡红院之华丽生动。在这里,庭园既是小说人物日常起居之地,同时亦是一个个富有个性的心灵栖息地,具有鲜明的象征意味,被赋予了人格化的特征。

明清小说中相关例子颇多,再如《醒世恒言·卢太学诗酒傲公侯》中的花园“啸圃”乃是卢柟展现其傲视权贵、狂放不羁之人格精神的象征。作者通过庭院场景的书写完成了对卢柟形象的塑造,书中着重刻画了几幅庭园“行乐图”:卢柟或与三四宾客围坐,赏花饮酒,傍边五六个标致青衣,调丝品竹,按板而歌;或与宾客在花下击鼓催花,豪歌狂饮;或科头跣足,斜据石榻,面前放一帙古书,手中执着酒杯。“豪歌狂饮”“科头跣足”,一个狂士型文人形象呼之欲出,他既有文人的清雅,同时又恃才傲物、狂放不羁。类似的小说还有李渔小说集《十二楼》中的《三与楼》,小说人物虞素臣“一生一世没有别的嗜好,只喜欢构造园亭,一年到头,没有一日不兴工作。所造之屋定要穷精极雅,不类寻常”。虞素臣在某种程度上是作者李渔自身在书中之投影,因为现实生活中的李渔也喜构园亭,且颇有心得。虞素臣在构筑园亭时实际上是在构筑其精神的栖息地,其三与楼(与天为徒、与古为徒、与人为徒)正寄托了作者本人对理想之生活模式的追求与向往,庭园成为其精神空间的外化。

(二)情爱幻界:升华现实的理想之域

元杂剧往往把花园当作超越世俗的理想之所,才子佳人在此尽情品味爱情的甘露。《墙头马上》中李千金和裴少俊相遇初识、相恋结合、相守生子的全过程都是在后花园完成。《牡丹亭》中的后花园更是青春爱情的象征,杜丽娘游园时唱出了青春觉醒的哀歌,“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井残垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院?”在后花园中,礼法暂告阙如,代之以青春人性的苏醒和释放。

正由于才子佳人小说对后花园的描写具有雷同性,使得这种模式渐趋僵化,后花园渐沦为抽空的象征符号。到了《红楼梦》中,曹雪芹精心构造了一座美轮美奂的大观园,重新使得庭园叙事焕发出生机活力。当然,任何创造都不是凭空而起的楼阁,曹雪芹汲取前代经验,弥补了其局限和不足,既不像才子佳人小说那样,让男女主人公偶遇相爱,进而订盟;也不像戏剧中的后花园那样瞬间启悟人性,片刻实现情爱。大观园不仅是众女儿游赏宴游之地,而且日常起居亦在其中,“黛玉葬花”“宝钗扑蝶”“龄官划墙”“晴雯撕扇”“结社斗诗”“湘云醉卧”“宝琴立雪”“芦雪庵割肉啖腥”“栊翠庵宝玉求梅”“凹晶馆联诗”等一幕幕场景都散发出诗意的青春气息,而宝黛爱情也随着时间的推移逐渐加深。可以说,大观园在某种程度上成为群钗人文精神的物化和象征,园中的一花一草都因沾染了女儿们的性灵精神而别有意趣。

宝黛的爱情并没有流于“一见钟情”的肤浅模式,而是将男女主人公自我生命的成长、彼此爱情的滋养放置于一个较为漫长曲折的自然时间里,让它在生活化的生命流程中逐渐升华,渐次演进。作者对宝黛爱情的认知也并不停留在一厢情愿的乐观态度上,而是认识到这种超凡脱俗的爱情在残酷现实面前的脆弱性,意识到悲剧结局的无可挽回。曹雪芹同时也认识到大观园的虚幻性,它是作者在人间建立的乌托邦,是人间的“太虚幻境”,它最终也要随同贾家的衰落而归于毁灭,“落了片白茫茫大地真干净”。曹雪芹亲手筑造了这座绝美花园,却又无奈看其毁灭,这正是曹雪芹的清醒深刻之处。正因为认识到后花园之虚幻,才会以一种悲悯的情怀叙述笔下花园以及园中人物,大观园作为青春爱情的乌托邦,才具有经典意义。

(三)生活场域:从公共到私秘的漂移与转换

庭园是家庭生活中的公共空间,家庭小说所写各房所居的院落之间壁垒分明,当设计诸多场景写妻妾间的猜忌斗争、争风吃醋时,庭园往往作为她们争斗的主要战场,小说由此构筑了妻妾争宠的名利空间。

对于内宅卧室,庭园属于外在空间,对于通衢街市,庭园则又属于高墙内侧的独立空间。庭园介于公开与封闭之间的建筑形态,决定了它承载功能的两属性,即属于公开与私隐之间的过渡地带。在不少明清家庭题材小说中,公共空间与私隐空间的界限在很多情况下并不清晰,当窥听的行为发生时,比如《红楼梦》第九回金荣偷听秦钟与香怜在后院说体己话;第三十回宝玉窥见龄官在蔷薇花架下划蔷,表达心迹;七十一回鸳鸯窥探司棋与潘又安在湖山石后偷情等等,这些本属于私隐性行为,因为旁人的介入而处于公开的状态,使得庭园这一半公开的生活场域不断地被异化。另外值得注意的是,当刻意将私隐行为移植到公共空间中来时,则会产生强烈的空间错位感。《金瓶梅》中的“潘金莲醉闹葡萄架”一节即是典型的个案,西门庆与潘金莲在后园的葡萄架下上演一场惊人耳目的性虐游戏。此章节之所以被认为是全书最为淫亵的部分,一个重要观感正在于空间属性上的错置,疯狂的性行为在庭园的公共空间中发生,其负面的文化意义被不断放大。在此背景下,窥探者小铁棍儿已不是主动的参与者,他更像是一个无辜的受害者。

正因为有禁忌,才会有窥探。如果说庭园生活之曝光,揭示的是生活内容的隐秘,那么巨宅大院中庭园作为边缘的幽深地带,更深藏着人性深处不可知的隐秘。庭园与死亡联系在一起,在元明戏曲中已有描写,如杂剧《谢诗莲诗酒红梨花》中的王同知女、《萨真人夜断碧桃花》中的徐碧桃等,这些女性都是害相思病而死,死后被埋入自家花园中。最为典型的是明代汤显祖创作的传奇《牡丹亭》,剧中女主角杜丽娘在弥留之际请求母亲将她葬在花园的梅树之下。

明清小说中的后花园同样隐藏着不为外人所知的秘密。这秘密也往往与死亡相关,《金瓶梅》第十回“妻妾玩赏芙蓉亭”一节,在交代李瓶儿的身世时(她曾为梁中书的小妾),插入这样一句:“梁中书乃东京蔡太师女婿,夫人性甚嫉妒,婢妾打死者多埋在后花园中。”再如“三言二拍”中《赫大卿遗恨鸳鸯绦》和《夺风情村妇捐躯 假天语幕僚断狱》中的赫大卿和杜氏,一个纵欲身亡,被偷偷埋入“非空庵”后园大柏树旁边;一个因“夺风情”被害,死后埋入太平禅寺后园中。不少小说在花园中刻意营造鬼影幢幢、妖祟出没的恐怖氛围,如《红楼梦》第一百零一回“大观园月夜感幽魂”,凤姐在大观园中遇秦可卿鬼魂;《林兰香》中燕梦卿所居的东一所九畹轩,在梦卿失宠后,阴森冷寂,一度被认为有鬼狐作祟。这里的花园隐藏着杀机和不可告人的秘密,而随着秘密的揭开,情节也随之发生突转。

不同于西方伊甸园般美好乐园的隐喻,明清小说中庭园空间的历史内涵与文化属性斑驳而多彩,有时是诗意飞扬的心灵栖居地,有时是青春热烈的爱情理想国,有时又是阴冷黑暗的死亡隐秘所。光亮与阴冷,兴盛与衰微,崇高与卑劣,升腾与坠落就这样奇妙地叠合在同一空间里。就其所具有的文化品格而言,它更像是法国哲学家福柯笔下所描述的“异托邦”,揭示出特殊空间在文化观照下所生成的丰富的意义关系。福柯通过大家熟悉的“乌托邦”引出了“异托邦”的概念,“乌托邦是没有真实场所的地方。这些是同社会的真实空间保持直接或颠倒类似的总的关系的地方。这是完美的社会本身或是社会的反面,但无论如何,这些乌托邦从根本上说是一些不真实的空间。在所有的文化,所有的文明中可能也有真实的场所——确实存在并且在社会的建立中形成——这些真实的场所像反场所的东西,一种的确实现了的乌托邦,在这些乌托邦中,真正的场所,所有能够在文化内部被找到的其它真正的场所是被表现出来的,有争议的,同时又是被颠倒的。这种场所在所有场所以外,即使实际上有可能指出它们的位置。因为这些场所与它们所反映的,所谈论的所有场所完全不同,所以与乌托邦对比,我称它们为异托邦”。

福柯关于“异托邦”的论述,为我们探讨小说叙事中庭园空间的文化内涵与哲学特质提供重要的理论启示,有助于我们在明清小说乃至于中国文学的格局中思考“庭园”空间的独特性与丰富性:中国文学作品中的庭园既是一个现实场所,又是一个逃避现实、超越现实的梦幻所在;它是家族规约的,又是山野开放的;它是世俗的,又是浪漫的;它是自然的,又是人伦的;它是公共的,又是私密的。庭园的独特性即在于其兼容性、多义性和复杂性,“异托邦”的视角提示了这一空间生成的结构方式与具体途径,尽管空间的内涵与具体关系仍需文化主体提供和填充,庭园空间之典型性由此凸显。庭园空间在其他文学体裁中将会如何呈现?在中国文学流变中又有哪些叙事空间可与庭园相比并?由此延伸的古代文学类似叙事空间的研究将在历史文化演进分析和社会空间横向对比中获得了更为开阔的阐释空间和更为精细的剖析角度。注释:

① 罗竹风主编《汉语大词典》(第三卷),汉语大词典出版社1989年版,第1229页。

② [明]兰陵笑笑生著,陶慕宁校注,宁宗一审定《金瓶梅词话》(上下),人民文学出版社2000年版。

③ [清]曹雪芹、高鹗著《红楼梦》(上下),人民文学出版社1982年版。

④ [清]李渔《闲情偶寄》,吉林大学出版社2011年版,第2-3页。

⑤⑧ 杨义《中国叙事学》(图文版),人民出版社2009年版,第100-101、197页。

⑥⑦ 朱一玄《金瓶梅资料汇编》,南开大学出版社2002年版,第424、467页。

⑨ 钟安思《心理分析:人为什么会偷窥》,《健康心理》2006年第1期。

⑩ [奥地利]弗洛伊德著,孙名之译《释梦》,商务印书馆2004年版,第243页。

(责任编辑:徐永斌)

葛永海(1975—),男,浙江嵊州人,文学博士,浙江师范大学人文学院教授,博士生导师,研究方向为古代小说与传统文化、文学地理研究。张莉(1985—),女,山东济宁人,浙江师范大学人文学院古代文学专业硕士生。