新闻史研究者是新闻事业的守望者

易耕

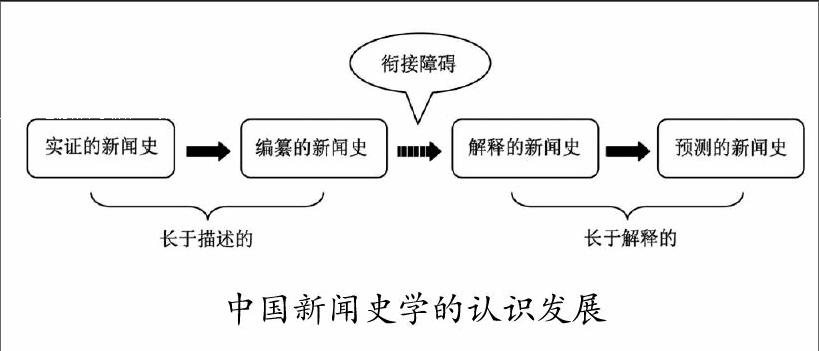

【摘要】2016年12月17日,方汉奇新闻史学思想研讨会在京举行。与会专家通过对方汉奇先生从教65年来贡献的回顾,初步研讨了方汉奇新闻史学思想的历史与内涵。作为“画地图”式的基础性研究,方先生的作品侧重于对中国新闻事业史的编纂,这种描述源于条件的限制,也因为学科的需要。如果说描述分为实证与编纂,今后的新闻史学更需要补上实证这一课,从而完整化从实证、编纂到解释、预测的历史学认识逻辑。“多打深井、多作个案研究”也正是源自这一逻辑的对实证新闻史学的呼吁。理顺新闻史研究的困境,厘清描述与解释的关系,端正新闻史观和“问题意识”,有待研讨会后的继续思考与实践。

【关键词】方汉奇;新闻史学思想;研究方法

2016年12月17日,方汉奇新闻史学思想研讨会暨方先生从教六十五周年庆祝大会在中国人民大学举行。来自中国社会科学院、北京大学、清华大学、复旦大学、中国传媒大学等多家单位的学者及社会各界人士齐聚一堂,共贺方先生九十华诞、共话新闻史研究百年。①与会专家学者回顾了方汉奇先生从教65年来对中国新闻传播学教育事业特别是中国新闻史学教研事业的辛勤工作,历数了方先生在撰写专著②、编修史籍③、作育后学④等方面的杰出贡献,研讨了方汉奇新闻史学思想的内涵与外延。

学界业界在受益于《中国新闻事业通史》《中国新闻事业编年史》等皇皇巨著时,常感怀这些成绩的本源和初心——方汉奇新闻史学思想。方先生在讲话中调侃自己为“小虫子”,是诸位研究者显微镜下的观测对象。谦谦君子,温润如玉,豁达乐观,隽永清新,方先生的处世之道与治学思想,都是非常值得晚辈后学切磋琢磨的。本次学术会议的主旨也在于此:通过对方汉奇新闻史学思想的研究,厘清源流、端正初心、迎接未来。

从1917年姚公鹤的《上海报纸小史》至今,中国新闻史学的研究自报刊史而至广播、电视、新媒体等,自内容研究而至文本、人物、经管、事件等,走过了一百年的学术历程。百年学术之路愈走愈宽,离不开戈公振先生的初创之功,更离不开方汉奇新闻思想的正确引领。“方先生是继戈公振之后的第二座丰碑”,有学者在会上如是说。坚持历史的科学,坚持在描述基础上的解释,经历了大浪淘沙般洗礼的方汉奇新闻思想不仅证明了它“历史”⑤的正确性,还将为中国新闻史教学研究的未来发展继续指明方向。

尽管方先生在会议致辞中称大家对其“善颂善祷、(有)溢美之词”,但经过时间和实践检验的方先生的教学科研成绩是有目共睹的:通过数以万计的教材使用者、数以千计的课堂听讲者、数以百计的“方门”和私淑弟子,方先生在三尺讲台用65年⑥的时间影响了几代新闻人,是與会学者口中心中的“泰山北斗”⑦。仰望星空,脚踏实地:方先生在新闻学界业界崇高贡献的取得,离不开多年冷板凳的坚守、宠辱不惊的坚韧和治学思想的坚定。治学如水,源远流长:自1951年登上讲坛至今,方先生坚持治史、治新闻史、治报刊史,历经大浪淘沙、风雨如晦而矢志不渝。

“新闻工作者是社会的守望者,新闻史研究者是新闻事业的守望者。”⑧“未来的新闻史研究要多打深井、多做个案研究。”[1]“新闻史是一门科学,是一门研究新闻事业发生发展历史及其衍变规律的科学。”[2]“作为文化史的一个部分,新闻史和文化史其他方面的联系更是异常密切。”[3]与会学者从各自的研究角度,验证了方汉奇新闻史学思想的深刻内涵,回应了方汉奇新闻史学思想的丰富外延,预示了方汉奇新闻史学思想的生命力。

百花齐放,蜂舞蝶喧。本文从史学研究、作育后学、思想源流和未来展望四个部分,结合研讨会发言提及的和笔者认识的方先生在65年间才、学、识、德的史家风范,针对一段时间以来对《中国新闻事业通史》和《中国新闻事业编年史》的某些声音,探讨“描述”的应然和“描述”的方法之于新闻史研究的根本性及其在未来较长一段时间内的实用性,由此廓清方汉奇新闻史学思想在新闻史研究中的指导意义,尤其是“多打深井、多作个案研究”的正确内涵。⑨

一、皇皇巨著 山高水长——方先生于历史研究的建树

方先生的新闻史课堂妙语连珠、精彩纷呈,不仅教室座无虚席,就连台阶和窗外楼道也挤满了攒动的年轻面孔。⑩大学教师是学者,但首先是老师。作为教师,教书育人、春风化雨是首要任务。方先生自1951年登上圣约翰大学的讲坛,65年来对这一理念的秉承从未改变。“新闻史有那么丰富有趣的事儿,如果老师还讲不好课,那可要打板子”,2013年11月,方先生在复旦大学新闻学院的讲座课上如是说。其时方先生已是87岁高龄,但神清语利、逻辑井然,用3个小时的时间总结了中国新闻史研究的历史与现状。站稳讲坛,是方先生从未改变的坚守。

工欲善其事,必先利其器。教化学子、培养栋梁,言传身教毕竟传播力有限,建构适应中国需要的教材体系是方先生走上新闻史讲坛后的迫切目标。在研讨会上被学者高度肯定的《中国近代报刊史》就是方先生在新时期推出的十分应景的大学教材。尽管方先生自谦地称之为“垫戏”,但这本建立在方先生30余年卡片史料积累基础上的教材却蕴含了久不过时的方法论内涵,历经20世纪八九十年代的辉煌而至今不衰。卓南生教授在会上提及曾询问方先生增订《中国近代报刊史》的可能,方先生轻松地以“古董说”回应,其中也有着深刻的史家智慧。

如果把历史学的目标划分为描述的史学和解释的史学两大类,那么《中国近代报刊史》更多侧重于描述。如果把描述的史学再行细分,分为实证的史学和编纂的史学,那么《中国近代报刊史》又属于编纂的史学。编纂的史学之于实证的史学,是局部之上的整体,是微观之上的宏观。新中国成立后,中国的新闻教育走过一段向苏联模式学习的路子;改革开放之后,中国的新闻教育又经历了一段西风美雨的洗礼。在《中国报学史》之后,中国新闻史长期处于缺少全面、系统的教材的困境。方先生撰写的《中国近代报刊史》和主编的《中国新闻事业通史》都是以编纂的史学为目标的,也是以培养国家和社会需要的新闻事业人才为目标的。

秉烛照亮,作育人才。新闻教育与新闻事业相伴相生,新闻史教育与新闻教育相伴相生。这是新闻史作为存在于新闻教育事业中的专门史与一般史学的不同出发点,也天生了新闻史的独特立足点——培养未来的新闻工作者。与解释、预测相比,新闻史更注重对新闻事业(传播活动)的描述,注重一种“述而不作”的事实性传播。这种描述的学术合理性,与历史地理学是可以类比的。正如《中国历史地图集》[4]勾勒了中国历史的地理视角变迁一般,方先生通过一著一编的两套书,为中国新闻史研究画好了地图。地图之于教学是关键性的,之于研究是开创性的,之于方法是奠基性的。

究天人之际,通古今之变,成一家之言。除了上述两套著作,在会上被许多专家学者称道的还有方先生主编的《中国新闻事业编年史》和他主创的中国新闻史学会。如果说前两著是方先生为了国家需要在新闻教育事业上的立功,那么后两者就是方先生为了新闻史学教育千秋万代的立言。正如近代史家郭廷以先生《中国近代史事日志》[5]的基础作用一样,《中国新闻事业编年史》也是许多人文社会科学领域专家学者的案头必备参考!而中国新闻史学会则扶正了新闻史研究的“偏门”,构建了延绵不绝的学术话语空间和科研公共领域。在大会发言中,现任中国新闻史学会会长陈昌凤教授盛赞了方先生的创会之功,介绍了学会的蓬勃发展:学会作为国内新闻传播学领域唯一的一级学会,拟在2017年夏季召开十几个分会的联合大会,构建中国乃至亚洲新闻传播学界最大的交流平台!

筚路蓝缕,以启山林。方先生成功地把“冷门”做出了大学问。如果说皇皇巨著代表了“立功”“立言”,那么更温暖人心的则是方先生“立德”的教化魅力。十年树木,百年树人,会议现场来自海内外各界的“学生”共同谱写了方先生桃李天下的华章。

二、桃李天下 道德文章——方先生对弟子后学的点化

65年的教研岁月,方先生不仅缔造了《中国新闻事业通史》和《中国新闻事业编年史》两套巨著,促成了中国新闻史学会研究平台的正常有序,更是培养了一批又一批的新闻业界骨干和学界精英,尽到了为人师者的本分。从中央媒体到地方媒体,从政府部门到企事业单位,从华夏神州而放眼全球,听过他“中国新闻史”课的学生数以千计。如今方先生九十华诞,从全球各地赶来的不仅有学者,更有社会各界人士。天南海北的学生们,不论是“50后”还是“90后”,都尊敬地称呼他为“方先生”。

方先生在庆祝大会上总结了他对长幼礼数的概括:对前辈,他是“高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之”;对同辈,他是“人之彦圣,若己有之”;对晚辈,他是“师不必贤于弟子,弟子不必不如师”。

方門桃李满天下,期颐堂前更种花。[6]方先生65年的教书育人,不仅培养了许多业界精英,更是为祖国的新闻教育事业孕育了不少良师益友。从20世纪80年代国家恢复研究生培养至今,方先生一直在指导硕士博士研究生、博士后和访问学者。尤其是方先生培养的50余位博士,堪称中国新闻传播学界“之最”。这些方先生培养的、奋斗在新闻战线上的教育和科研工作者,不仅一直保持紧密联系,更有一个让人艳羡的共同身份——方门弟子。他们以成为方先生的弟子而骄傲,方先生也因为他们的成就而自豪。如今方门弟子广泛分布在海内外各大高校和科研院所,其荦荦大端者,已是所在学术领域的重要人物!

师者,所以传道授业解惑也。会议现场,从全世界各地赶来的,不仅有入方门亲接謦欬的硕士博士弟子,还有许多因学术而生的善缘。自称“私淑弟子”的华中科技大学吴廷俊教授在发言中深情回顾了他与方先生“迟来”却悠远的学术交往历程:20多年前,出身文学研究领域、还是无名小卒的吴廷俊初涉新闻史学,在《大公报》研究上颇为用力,经过对20余年报纸文本的深耕,不揣冒昧地向素昧平生的方先生邮寄出一篇“商榷”性质的习作,不承想竟得到方先生长达数页的详复,以及一并寄来的收藏多年的《大公报》史料!吴廷俊教授感动之余,更坚定了继续新闻史研究的决心。[7]他后来获得了“吴玉章奖”[8],还担任了国家社科基金重大项目的首席专家。

像吴廷俊教授这样得益于方先生的点化而在学术上突破瓶颈的例子还有很多。在会上,中国传媒大学的赵玉明教授、日本京都龙谷大学的卓南生教授、中央民族大学的白润生教授作为与方先生年龄差较小的学者,同样表达了对方先生在他们学术中的帮助的深深谢意。比他们年轻的学者们,尤其是改革开放后走上新闻史研究与教学道路的人士中,受益于方先生的更比比皆是。在会上,专家学者们纷纷将方先生比作“泰山北斗”。

泰山北斗仰头望,平易近人细无声。方先生的文章著作像高山,引领仰望;方先生的道德为人如流水,清澈绵长。对方先生道德文章最有说服力的,不是新闻传播业界、学界的精英翘楚,而是生根于社会各阶层的新闻(史)爱好者!他们有些爱看老报写小品文,有些痴迷于旧资料的收藏。兴趣之道,清正平和,不因文彰,未受名累。隐藏在民间的“史学”高手并不容小觑,而与他们的友谊更能看出方先生的学者本色。笔者曾看到上海某退休职工与方先生的书函往还数件,方先生对这位爱看老《申报》的圈外朋友鼓励有加,不仅寄去自己收藏多年的资料,还提供所了解的上海有关方面的联系方式。在中国收藏界,集报者来源广泛、流派众多、江湖深远,但在他们推出的扑克牌上,共尊方先生为“大王”。从这些学界之外的广泛社会关系,更能体悟方先生的人格魅力。

随风潜入夜,润物细无声。65年来,因方先生的课堂而走上新闻事业岗位的编辑记者、因方先生的培养而走上新闻传播教育课堂的专家学者、因方先生而与中国新闻史研究结缘的社会各界人士,深感方先生多次提及的“广结善缘”一词的可贵。中国新闻教育和新闻史研究,也因为有了方先生,集聚了更好的善人,创造了更多的善果,隆起了更高的善业。因此,在会后有学者评价方先生“功德无量”。

弟子三千,贤者七十二。方先生在新闻传播学界巨大影响力的形成,更离不开“韦编三绝”的信念支撑。

三、咬定青山 信念光芒——方先生对史学思想的贡献

咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。悬挂在中国人民大学新闻学院方先生办公室正中央的书法作品,是廖沫沙书郑板桥诗赠方先生的。这首诗印证了方先生在史学研究道路上求索攀登的艰辛历程。20世纪40年代,还是大学二年级学生的方汉奇就在曹聚仁的指导下学习制作史料卡片,并写出了第一篇新闻史论文,以连载的形式发表在当时的报刊上。新中国成立后,方先生的学术活动受到一些因素的影响,直到20世纪80年代才重焕青春。

不离不弃,磨砺以须。20世纪80年代初,国家迎来了“科学的春天”,新闻传播教育的发展亟待一本科学的新闻史教材。方先生妙笔生花、一气呵成了《中国近代报刊史》。这本教材迅速的诞生不是空中楼阁般的巧合,而是方先生几十年冷板凳的结晶。无论是顺境还是逆境,方先生坚持制作新闻史资料卡片而不辍。这些资料卡片连缀在一起,经过学、识、才兼备的加工,方有了获得多项大奖的《中国近代报刊史》。王润泽教授在会上将方先生的学术之路概括为“始于兴趣、实于坚持、忠于信念”是中肯的,这可谓方汉奇新闻史学思想的第一个方面。

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。中国新闻史的研究,曾有过许多偏向,无论是“政治史”“革命史”“近代化史”“文化史”还是“社会史”,中西大浪淘沙的历史,最终留下了以方先生为代表的中国新闻史学方家。吴廷俊教授在发言中通过对《中国近代报刊史》内容文本和写作历程的回顾,梳理了方先生历史观的形成衍变,将方汉奇新闻思想升华到了历史观的高度。他以《中国近代报刊史》的写作为例,以1985年为界,梳理了方汉奇新闻史观的形成过程。在新闻史研究中,是坚持文学的史观、艺术的史观还是科学的史观?方先生在《新闻史是历史的科学》一文中多次强调了“历史”之于新闻史研究的立场,也就是科学的史观。史学立场、史家风范、史料决定,坚持历史的科学,可谓方汉奇新闻史学思想的第二个方面。

问渠那得清如许?为有源头活水来。复旦大学新闻学院陈建云教授发言中的一席话引起了在场许多学者的共鸣:现在有些研究,计划写四十万字,写到十几万字就思绪枯涩、难以继续。与之相反的是,方先生的《中国近代报刊史》却是“解放脚”,越写越好写,越写越丰富,字数远远超出既定。究其原因,正在于方先生正确的历史认识论:新闻史是可知的,可知的新闻史是需要呈现的,呈现是需要循序渐进的。从实证的史学、编纂的史学到解释的史学进而到预测的史学,论从史出,是史学研究的不二法门。没有局部的整体,就不是科学的整体。脱离了描述的任何尝试跳跃到解释的“理论”或“框架”等,都难免会让新闻史显得空洞无物、高处不胜寒。

方先生和他同辈的学者,在中国新闻史研究中选择了描述,尤其是侧重编纂的史学的描述,并非其能力的限制或眼光的短浅,而是国家社会需要和新闻传播学教育发展的迫切要求。这是第一。描述的史学包括实证的和编纂的,方先生的新闻史研究偏重于编纂。待《中国新闻事业编年史》付梓,方先生已经是年过花甲的老人。当中国的新闻传播学教育和新闻史课堂已经不乏“文本”之后,从描述到解释的任务就落在新一代新闻史研究者的身上。完成描述这一步有些曲折,需要补上先生这代人因为时间所迫而未能深入的实证的新闻史。这是第二。当实证的史学生动了,编纂的史学也就立体了,解释和预测的史学就自然成型了。坚持在描述基础上的解释,是方汉奇新闻史学思想的第三个方面。

与会学者认为,重视第一手资料,追求实证的历史,作为方汉奇新闻史学思想在方法论上的体现,已经成为新闻史学界不少学者的主要研究方法。打深井、做个案的实证研究,已经让中国新闻史描述的史学本源本身更加焕发新生。但在另一方面,新闻史研究尤其是中国近代新闻史研究的“内卷化”[9]重复严重、“报刊的历史与历史的报刊”[10]定位混乱等问题,确实在一定程度上存在。问题的存在,批评的产生,未来的进步,都是新闻史学研究与教学发展所需的。

多研究问题,少谈些主义。人文历史研究,心性平和之学,更是如此。方汉奇新闻史学思想不是“逻辑”推理出来的,而是在皇皇巨著中自然呈现出来的。这种思想的诞生是这样,回应针对这种思想的批评更是这样:用新的实证的系统的大量的综合的新闻史学著作说话才是华山一道。除此之外,对方先生著作的某些指摘,不是脱离了历史大环境做小批评,就是绕“西方话语”来质疑新闻史学的本体和主体,等等,都未及问题的真正所在。所谓的“新”落到实处,仍不过是实证主义史学的老路或西方“新史学”的变调而已,仍归于方先生倡导的“深井”的个案开掘,仍然离不开对史料的爬梳。某些为新而新的“标新立异”,一味打着缺乏“问题意识”的旗号,片面批评“描述”(或“叙事”),很容易导致混乱、误引年轻学者,让新闻史距离“问题”更远,走上“空对空”的歧途,甚至动摇根基。这种问题是不得不指出的。

本文第四部分即是从方汉奇新闻史学思想的运用角度,谈谈在未来的中国新闻史研究中,怎样补上“描述”这一课,怎样运用正确的“问题意识”,怎样看待新闻史的描述与解释,怎样回答对方汉奇新闻史学思想的质疑,怎样通过实证的新闻史丰富方汉奇新闻史学思想的未来。

四、正本清源 初心不忘——新闻史学研究的方家之道

方先生在会上的发言引用了爱因斯坦和馬克思的话语,表达了一个观点,那就是无论自然科学还是人文科学,一切学科都建立在历史的基础上,都是某种意义上的“历史的科学”。新闻传播学同样如此。在20世纪中后叶,尤其是80年代的思潮中,因为新闻教育事业的需要和时代的重托,以方先生为代表的这代中国新闻史学者首先选择了画出中国新闻事业发展的蓝图,这和谭其骧先生主持的《中国历史地图集》是非常类似的,与郭廷以先生的《中国近代史事日志》也异曲同工。如果把新闻史研究分为四个层面,即实证的新闻史、编纂的新闻史、解释的新闻史和预测的新闻史,那么以方先生为代表的这代学者的主要工作就在于基本解决了编纂的新闻史的问题。

如果把历史研究分为描述和解释,那么实证的和编纂的历史都是描述的范畴。除了描述,还有解释。一般来说,描述是为了更好地解释。解释新闻事业的发展规律,预测新媒体未来发展的前景,是新闻史更新更高的前沿。但是,就像历史小说和历史穿越剧都得建立在传统历史叙事的大框架基础上一样,新闻史的解释也离不开描述。没有考据考证得来的基本史实,所有的“演化”都无从谈起,况且有时候追求历史真相的方法也就代表了史学本身和历史学家的技艺。[11]无论使用什么“范式”“理论”或者“框架”,描述就是历史本身。脱离了描述,其余都是空中楼阁。

一般的历史研究——解释和预测离不开描述,新闻史作为新闻学与传播学一级学科内的专门史,其离不开描述还有一层原因,那就是服务于新闻事业发展的需要。作为培养未来新闻从业者的单位,新闻史课程不可或缺的意义就在于告知该行业传统形成的工作流程、工作理念和工作规范。方先生曾转述日本新闻学者小野秀雄的观点:新闻学院开两门课就够了,一是新闻史,二是新闻伦理。[12]

从研究的需要和教学的需要来看,新闻史的描述是必要的,其学术合理性无可厚非。卓南生教授在大会发言中提到了与西方学术传统对应的中国学术传统,以及民族国家的学术立场,对“符合西方学术标准”表达了自己的看法:新闻史研究要有中国自己的路子。当然,强调描述的重要性,推崇描述基础上的解释的新闻史观,并不意味着止步于描述不前或“问题意识”的缺乏。要从学理上解决这个问题,需要对方汉奇新闻思想的诞生历程再考量。

描述的史学分为实证的和编纂的,《中国近代报刊史》《中国新闻事业编年史》和《中国新闻事业通史》都是编纂的。描述的另一个方面,也就是实证,在方先生主导的这代学人中还比较缺乏。这并不是他们学力有限,而是他们选择了针对现实需要的奉献。业界人才的培养、未来研究的开拓,都需要基础的“画地图”的测绘工作。他们在描述与解释两者中选择了描述。他们在实证的描述与编纂的描述之间又选择了编纂的描述:翻山越岭,寂寞冷门,很难有钻于个案的痛快淋漓、汪洋恣肆、书生意气。不仅这样,编纂的描述过程中把大量碎片连缀起来的“系统工程”之下的某种呈现方式作为末梢,还会引来后人对描述“框架”等的指摘!事实上,对于画地图而言,无论把太平洋放在画幅中间,还是把大西洋放在画幅中间,这种纠缠的重要性,远远比不上发现新大陆打破“天圆地方”的重要性!

这种编纂的史学是时代需要的,这批长于描述的学者是无私奉献的。

对后人而言,用类比的方法来说,正如中国需要补上“经济发展”这一课,新闻史学界从“编纂的”跨越到“解释的”,确实有一些问题,有学者称之为“内卷化”,国内两家新闻传播重要学术期刊也分别组织过讨论。新闻史学界内部的反思潮流和新闻史学界外部尤其是新闻传播学理论界的一些“观念”纠结在一起,产生了一些认为“传统”新闻史学业已“过时”、足以“商榷”甚至可以“批评”的声音。方先生在不同场合反复强调:“多打深井,多做个案研究。”与有深意焉!本次会上,吴廷俊教授公布了对近些年方先生提到的“深井说”的统计,共有12次之多!“深井”是什么?为什么要“打深井”?

新闻史研究的描述,停留在编纂上,重复再重复,形成了“豆腐一碗、一碗豆腐”的困境。描述出了问题,不是说不需要描述了,而是要思考回味描述本身,弄清楚什么是描述。然后,好好补上实证的描述这一课。通过对以方先生为首的这代学人治学理路的分析,他们因为国家社会的需要,也受到“社会存在决定社会意识”的大环境的限制,跳过了描述的史学之第一部分——实证,首先进行了编纂。方先生多次提到的“垫戏”“过渡”说法,也证明了这一点。编纂的史学这座大厦所倚靠的根基,因为时间所迫,还不很稳固,还需要多填充厚重的材料。在填充材料的过程中,新的想法自然会出现,远比空谈“理论”和“框架”更有价值。

对于中国新闻史学的研究而言,坚持描述基础上的解释,比坚持历史的科学更为任重道远。有着学科环境和时代背景等多重因素的干扰,当描述出现问题时,很容易忽略描述本身,不从编纂回到实证,而是妄想从编纂跳跃到解释和预测。类比说来,这就像没有经历“经济发展”而直接跑步进入某种理想的社会形态。一旦错误的惯性形成,就越发离题、越难回头。

简要说来,如果把新闻史研究划分为报刊史、人物史和事件史的三位一体,在这三个方面的新时期学术成果中,都有了相对比较典型的代表。卓南生教授对南洋报刊的爬梳,就是在报刊史方面的典型的实证的新闻史研究;尹韵公教授对范长江北上抗日的考辨,就是在事件人物史方面的典型的实证的新聞史研究。从方先生和复旦大学宁树藩先生对卓南生教授《中国近代报业发展史》的评价不难看出,老一辈学者对什么是新闻史和新闻史研究的缺陷是很清楚的。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。知易行难,谈“思想”和“方法”总比实实在在捧出一本“大部头”要容易许多。无论聪明愚笨,历史学所需要的“笨功夫”就在于此。该学科洗净铅华的稳扎之根,也在于“笨功夫”打动人心的分量。方先生通过道德文章留给我们的新闻史学思想乃至新闻教育思想还有很多,本文仅是管窥全豹、抛砖引玉。更多的未来等待我们去开掘,更多的思想等待我们用实践来延续。正本清源,初心不忘,中国新闻史研究的方家之道,路还很长。

注 释:

①会议自上午九时许开始,中国人民大学常务副校长王利明教授到会祝贺,代表校领导向方先生赠送鲜花并致以崇高的敬意。会后,方先生在弟子们和与会同人的簇拥下来到中国人民大学图书馆一层大厅,参观了《新闻事业的守望者——方汉奇教授学术成果展》。展览从名师传略、学术漫路、手迹荟萃、含英咀华、珍贵留影、祝福感言等六个方面,通过系统的介绍、精美的图片和珍贵的史料,介绍了一代名师的成长经历和学术历程。参观展览后,方先生一行又移步中国人民大学新闻学院,为该院“汉奇苑”揭牌。“汉奇苑”三字由邵华泽所书,经装裱悬挂在中国人民大学新闻学院主会议室门前。“汉奇苑”是中国人民大学新闻学院为致敬方先生的崇高学术贡献而精心设计的。会议议程及相关活动至中午十二时许暂告段落。《新闻事业的守望者——方汉奇教授学术成果展》将在中国人民大学继续展出,方先生的学术著作等珍贵史料将作为“人大文库”之一部分,在中国人民大学图书馆永久珍藏。

②一般指《中国近代报刊史》,太原:山西教育出版社,1981年。该书是20世纪80年代各高校新闻学专业的主要教材,于2012年再版。方汉奇:《中国近代报刊史》,太原:山西教育出版社,2012年。

③一般指下列两书:1.方汉奇主编:《中国新闻事业通史》,北京,中国人民大学出版社,1992年、1996年、1999年(三卷的分别出版时间);2.方汉奇主编:《中国新闻事业编年史》,福州:福建人民出版社,2000年。其中后者即将出版修订版。

④一般指方先生从20世纪80年代起至今未间断招收的博士研究生,已逾50人之众。

⑤这里的“历史”一是指经过时间检验的正确的新闻史研究方法,二是指在方汉奇新闻史思想指导和影响下产生的中国新闻史学作品。

⑥方先生在致辞中指出,他从教的年数实际应为64年,因为20世纪50年代从上海圣约翰大学到北京大学后,有近一年的时间未讲授新闻史的有关课程。但如果从“教学科研”的角度看,方先生65年来则确实没有离开过新闻史研究的阵地。

⑦“泰山北斗”系中国人民大学新闻学院杨保军副院长在致辞中提到的,会上的多位专家学者也有提及。

⑧方先生曾多次提及。该提法已向方先生核实,方先生修订了字句。参看中国中央电视台:《大家》,《方汉奇·庄谐有致》,2012年11月17日,第10套节目。

⑨文章挂一漏万,恐不能全面评析方汉奇新闻史学思想,也难以涵盖参会学者的全部发言,谨请各界同人批评指教。

⑩在研讨会上,不少学者提起早年作为学生听方先生讲课的盛况。

该书后记。方汉奇:《中国近代报刊史》,太原:山西教育出版社,1981年,第843页、第846页。初、再版后记均有提及。

古董有两个要素,一是所谓的“过时”,二是不断“增值”的收藏价值。这个比喻有深意焉。

指《中国近代报刊史》和《中国新闻事业通史》。

即《中国近代报刊史》和《中国新闻事业通史》。

长幼有序,克己复礼。老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。方先生不仅在新闻教育上获得了巨大的成功,在家庭教育上同样收获满满,这与他随处不在的言传身教不无关系。逢年过节,家属院门卫收到过他的礼物;超市购物,不慎打碎的鸡蛋也一并买单;学生出国(境),拿出珍藏多年的外币以资路费。这些点滴善举让方先生的一双儿女看在眼里,落在行动。如今,他们学有所成,家庭美满,方先生尽享天伦之乐。这更增添了方先生在教育上所秉持的成功方法和“方家”道路的说服力。

复旦大学新闻学院姚福申教授未参会,但也向方先生来信,表达对方先生鼓励与支持的诚挚谢意。

这也是研讨会的重要议题。

1948年方先生在国立社会教育学院新闻系念大三年级时所写的论文《早期的小报》,曾在上海《前线日报》连载发表。参见方汉奇:《方汉奇文集》,汕头:汕头大学出版社,2003年。

陈建云教授阅读本文初稿后,对本文提及的会议发言做了文字概括和梳理凝练:“在谈到方先生治史注重史料时,我的意思是方先生乃‘论从史出,即从扎实史料中提炼出观点;而不少学者是‘以史证论,即先有一个观点,然后再去寻找材料证明之。两者是有很大区别的。”

侧重编纂的新闻史与当时政治环境和文化环境也有关系。

侧重编纂的新闻史是新闻传播学进一步深化研究的基础。

参加编写《中国新闻事业通史》的学者,共计50人,地域和年龄分布广泛。

表演与变化。

详见《新闻大学》于2007年刊登的《中国新闻史研究的体例、视野和方法——中國新闻史研究现状笔谈》的相关文章,以及《国际新闻界》在2008年、2009年集中刊登的类似主题文章。

编纂的描述已经成熟,实证的描述尚未开始。

参考文献:

[1]方汉奇,曹立新.多打深井多作个案研究——与方汉奇教授谈新闻史研究[J].新闻大学,2007(3).

[2]方汉奇.中国新闻事业通史:第1卷[M].北京:中国人民大学出版社,1992:1.

[3]方汉奇.中国新闻事业通史:第1卷[M].北京:中国人民大学出版社,1992:1-2.

[4]谭其骧,主编.中国历史地图集[M].北京:中国地图出版社,1982.

[5]郭廷以.中国近代史事日志[M].北京:中华书局,1987.

[6]陈昌凤.方门桃李满天下 期颐堂前更种花[J].新闻爱好者,2016(11).

[7]吴廷俊.新记《大公报》史稿[M].武汉:武汉出版社,2002.

[8]吴廷俊.中国新闻史新修[M].上海:复旦大学出版社,2008.

[9]吴廷俊,阳海洪.新闻史研究者要加强史学修养——论中国新闻史研究如何走出“学术内卷化”状态[J].新闻大学,2007(3).

[10]黄旦.报刊的历史与历史的报刊[J].新闻大学,2007(1).

[11]马克·布洛克.历史学家的技艺[M].黄艳红,译.北京:中国人民大学出版社,2011.

[12]方汉奇.好记者不是一锤子打出来的[N].光明日报,2014-03-15.

(作者为清华大学新闻与传播学院博士后)

编校:赵 亮