网络游戏画面的作品定性及相关著作权问题研究

李旭颖

摘要:

网络游戏与传统电影在表现效果和创作过程上都高度相似, 经过独创性标准检验的网络游戏整体画面可被定性为类似摄制电影方法创作的作品,其著作权归属于游戏开发商,在对涉案网络游戏画面侵权判定中,就其是否构成“实质性相似”判定时,可以借鉴“抽象—过滤—比较”的方法将网络游戏画面中的表达提取出来并一一比对,从而做出是否侵权的认定。

关键词:网络游戏画面;电影作品;实质性相似;“抽象—过滤—比较”

中图分类号: D923.41文献标志码: A 文章编号:16720539(2017)03001707

2016年,我国游戏市场实际销售收入达1655.7亿元,同比增长17.7%,网络游戏市场实际销售收入达504.6亿元,占比30.5%。其中中国客户端电竞游戏市场实际销售收入达333.2亿元,中国移动电竞游戏市场实际销售收入达171.4%亿元;中国客户端游戏用户数达到1.56亿,网页游戏用户数达到2.75亿,移动游戏用户数达到5.28亿,中国游戏直播用户规模突破1亿(1)。在“互联网+”的大背景之下,网络游戏产业迅猛发展,围绕网络游戏是否构成作品、构成何种作品及如何认定游戏画面构成实质性相似的争论也随之而来,但在我国涉及网络游戏画面是否构成作品及构成何种作品的认定规则却付之阙如,相关判例寥寥可数,其实质性相似的认定标准更是存在研究空白。

对此,本文将分析网络游戏画面,做出作品类别上的定性,探讨其著作权归属问题,并总结司法实践中其他类电作品实质性相似的认定标准,重点就如何判断不同的网络游戏画面是否构成实质性相似进行详细阐述,以期为日后司法裁判中判定类似案件提供一定参考。

一、理论与实践中对于网络游戏画面保护的分歧

网络游戏是由计算机软件设定的,可以由游戏者控制的,显示在计算机屏幕上的卡通形象和相应的声音(2)。其就是一种由人物、场景、地图等多种元素共同构成的载体,对其保护也应综合各要素间的相互搭配协调关系及其之于网络游戏画面的重要性等综合考量。无论是他人未经许可直播或转播网络游戏画面,抑或是开发与在先游戏具有相同或类似名称、人物、场景、情节等元素的游戏,都涉及到对于网络游戏节目画面究竟构成作品与否的判断。若网络游戏画面构成作品,那么开发者(或玩家)(3)即为作者,他人未经许可对该游戏画面的转播、直播或者制作与在先游戏画面构成实质性相似的游戏则可能侵犯作者的广播权、放映权复制权或改编权;若网络游戏画面仅为录像制品,那么开发者(或玩家)仅为邻接权人而无法阻止他人的广播、放映等行为,其所享有的保护范围也将被大大的限缩。

网络游戏的核心内容可以分为两部分,即游戏引擎和游戏资源库。游戏引擎是指由指令序列组成的单纯的计算机程序,程序本身是由原代码、目标代码以及一些其他要素,如模数结构、参数、宏指令等共同组成,因而其属于一种计算机软件。他人未经许可直接复制该游戏软件代码则构成侵权,可依据《计算机软件保护条例》进行保护。游戏资源库是指网络游戏软件中各种素材片段组成的资源库,表現为玩家可以通过肉眼直接感受到的网络游戏画面。对游戏画面的保护,有观点认为游戏画面来源于游戏作品本身,为直接呈现在计算机屏幕上的、具有可感知性和可复制性的连续画面、网络游戏画面应当构成作品(4)。也有观点认为,游戏画面作为游戏结果的呈现过程,因为游戏结果有不确定性,游戏过程具有随机性和不可复制性,而且玩家的交互性操作使得网络游戏本身并不构成作品,所以游戏画面不属于著作权法规定的作品(5)。对于第二个观点,有学者提出,在游戏中由于具有统一的故事线索和主线任务,实质部分的故事情节、人物角色、游戏画面、音乐等都是重复出现的,即使不同玩家的画面显示有个别差别也都是网络游戏开发人员预先设计和安排好的,无论玩家如何操作都不会对游戏整体画面的内容起到任何增添或修改作用,因此交互性操作并不会对网络游戏整体画面的独创性认定产生实质性的影响[1]。

根据我国以往的司法实践,往往都是将网络游戏进行拆分保护,例如“炉石传说”案、《我叫MT》案等,法院根据网络游戏的各个要素的独创性标准将网络游戏画面分别构成文字作品、音乐作品、美术作品等进行保护,这种保护模式需要将网络游戏画面分隔成若干单独作品,并进行一一比对,这种方法便捷了法官认定侵权的程序,但可能会带来保护不足的问题。例如,在后游戏开发者是完全比照在先游戏中人物进行制作,只是将其性别和部分服装进行了变更。那么,由于后者人物造型符合独创性且不构成对前者造型的改编,故而根据单独保护的方法是很难认定其源自于前者并判定侵权事实成立的。这样会间接限缩对网络游戏的保护范围,也不符合《著作权法》鼓励作者创新的立法原则。与以往司法实践中分解游戏画面要素保护的案例不同,上海浦东新区法院判决的“《奇迹MU》诉《奇迹神话》案”(6)更是全国首例将网络游戏整体画面认定为“以类似摄制电影的方法创作的作品”(下文简称“类电作品”)并判定被告侵权成立的案件。在该判决中,网络游戏画面作为一个特殊的多种作品结合体受到著作权法的保护。这一判决引发了理论界和实务界的广泛关注,也凸显出当前网络游戏整体画面的保护存在着定性模糊和认定困难的问题。

二、具备独创性的网络游戏画面可以构成类电作品

电影是由上下相关的一系列画面所构成,再通过机器设备进行播放时能够给观众以画面中的人或事物在运动的感觉,也正因如此,电影也被称为“活动图片”(motion pictures)[2]。而网络游戏画面呈现在屏幕上的是文字、图片、声音等原元素,这些元素可以单独构成作品,也可组合成“连续动态的图像”,进而给予玩家身临其境般的视听享受,与电影的含义及创作过程都高度相似。所以,对于网络游戏画面保护的方式选择可参照电影获得著作权保护方式。

根据《著作权法实施条例》规定,电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品,是指摄制在一定介质上,由一系列有伴音或者无伴音的画面组成,借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。从这个定义可以看出,电影作品和录像制品之间的区别在于是否具有独创性,独创性程度较高的电影为“电影或以类似摄制电影的方法创作的作品”,给予其著作权的保护;独创性较低则为“录像制品”,给予其录制者邻接权的保护。例如德国《著作权法》就将录影分为“电影作品”和“活动图像”两类,分别给予其狭义著作权(第88-94条)和邻接权(第95条)的保护[3]。基于“电影作品”和“录像制品”的差别,判断网络游戏画面的独创性高低便是决定其可获得何种保护的关键所在。

判断一个智力成果是否满足著作权法中的独创性要求,需要从两个层面进行考量。首先,作品需要满足“独”的要求。所谓“独”即是成果源自本人,是独立创作的结果,而非抄袭品。具体到某一智力成果如果要满足“独”的要求,则可以表现为下列两种方式:其一,成果系创造者从无到有独立创造而来;其二,成果系创造者在他人作品基础上添加可以被外界识别的表达所形成的新的成果[2]20。对于网络游戏画面而言,其中的人物、场景、地图、情节等毫无疑问均系游戏开发者智力成果的体现,完全符合“独”的要求。其次,作品还须满足“创”的要求。所谓“创”即是成果体现作者独特的判断和选择,达到一定程度的智力创造水准。具体表现为作品需要有一定的智力创造性,能够反映作者独特的智力选择并展示其个性。需要明确的是,著作权法独创性中的“创”不要求劳动成果比现有成果先进,因此不同于专利法上的创造性。同时,独创性中的“创”也并不要求成果具备高度的文学艺术美感,一个智力成果并不会因其在艺术价值上乏善可陈而自动失去著作权法对其独创性的认可。对于网络游戏画面来讲,画面中通常会出现多种造型各异的人物形象、波澜起伏的地形构造、复杂缜密的游戏地图等多种元素,连接各元素的介质便是环环相扣的故事情节或角色任务。同时玩家为了操作需要,也可以通过切换不同的视角来完成对角色的指挥。毫无疑问,现在多数竞技类网络游戏的画面早已不是如“俄罗斯方块”、“贪吃蛇”等的单一、平面化影像,而更多的呈现为一种复合、立体的形式,完全符合独创性中“创”的要求。因此,满足独创性要求的网络游戏画面属于类电作品。

对此,理论界也有观点认为,从电影作品与制品的分野出发,当一个网络游戏开发者主张网络游戏构成电影作品时,他必须证明自己的网络游戏开发投资较大,综合了角色、剧本、美工、音乐、服装设计、道具等多个创作手段,具有风富情节和创作者独特的思想个性、作品风格,可以构成作品。否则网络游戏就只能通过音像制品去主张权利[4]。而司法实践中,法院曾就判断音乐电视(MTV)究竟构成类电作品抑或录像制品列举过较为详细考量因素,所列举的详细因素与上述观点有诸多相似之处,对我们的研究有着重要的参考价值。在“音著协诉至尊娱乐案”(7)中,法院指出“鉴于电影作品和以类似摄制电影方法创作的作品属于复合作品,由不同种类的作品结合而成,其对独创性要求较高,一般可以从下列几个方面判断:(1)体现电影制片者和电影导演鲜明个性化的创作特征;(2)在摄制技术上以分镜头剧本为蓝本,采用蒙太奇等剪辑手法;(3)包括演员、剧本、摄影、剪辑、服装设计、配乐、插曲、灯光、化妆、美工等多部分合作的综合性艺术;(4)投资成本较大……音乐电视(MTV)如果具备下列特征的,一般应认定为录音录像制品:(1)没有故事情节、没有导演和制片者的个性化创作,主要是对歌星演唱及群众演员配合表演的再现;(2)拍摄目的主要在于卡拉OK演唱而非影院、电视台放映;(3)歌词、歌曲在其中起主导作用,词曲作者的贡献占主要部分;(4)投资成本较小。”笔者将各因素进行归纳为图1所示:

我们看到,对于类电作品与录像制品的独创性,法院首先认为作为独创性程度较高的电影作品及类电作品,其应当是导演和制片人独立选择安排与个性活动的体现,单纯再现表演的场景所给予摄影师智力创作的空间过于狭窄,即便在某些微小的细节上也会涉及到摄影师的个人选择,例如镜头的拉伸、拍摄的角度等,但很难满足大陆法系国家对于作品独创性的要求。同样地,网络游戏画面中包含复杂的人物关系、故事情节以及逼真的游戏效果都来源于游戏开发者的前期制作和后期剪辑,是其智力成果的表达。并且,不同玩家会根据游戏进程以及完成任务的需要不时调整观察视角和操作方式,所以呈现在观众眼中的游戏画面也大异其趣。其次,电影及类电作品区别于录像制品的原因在于其是集摄影、剧本、灯光、音效等多种艺术表达于一身的复合体,是一个故事性的表达。而录像制品缺乏一种连贯衔接的叙述模式,更多的像是词曲作者的个人独白。反观网络游戏画面,音乐、动画、场景、地图、任务攻略等元素完全被包含在其中并被有机地结合在一起,玩家所选择的游戏角色在游戏中遭遇挑战并克服困难,最终成功完成游戏任务的过程很大程度上即是一种故事性的表达。因此,网络游戏画面完全符合该项要求。最后,法院认为通常情况下电影作品及类电作品的耗资是大于录像制品的,因此其也被作为一项判断独创性的依据。因为作为作品核心的独创性长久以来都是一个极为模糊的概念,法官通常只能对其进行个案衡量。因此,借助投资成本这一具体数值来量化抽象概念的外延在很大程度上也是法官做出的无奈的明智之举。反观网络游戏,我们发现市面出现的不少网络游戏同样也耗资不菲。例如,《最终幻想12》的开发费用为4800万美元,《合金裝备4:爱国者之枪》的开发费用为6000万美元,而《星球大战:旧共和国》的开发成本更是达到了让人咋舌的2亿美元[5]。毫不夸张地说,部分游戏的投资已经赶上并超过电影的投资,因此如今互联网时代的游戏已远非单机游戏可比。综上所述,网络游戏画面是完全有可能符合独创性并构成类电作品的。

有人指出,根据《著作权法实施条例》第4条第11项(8)对电影作品及类电作品的定义,“摄制”应当为电影作品及类电作品的构成要件,而这里的“摄制”应当是指用摄像装置进行拍摄录制。但对于网络游戏画面来说,其均系游戏开发者在电脑上绘制而来,并非由摄像装置拍摄所得,那么其很难被认定为是一种类电作品。笔者认为,此种观点虽然严格遵循法律规定,体现了法律工作者应有的严谨,但却难谓自洽。因为无论是传统电影抑或经计算机制作的电影,其表现形式均为“由一系列有伴音或无伴音的画面组成”,而且这些画面上下之间存在密切的联系,一旦放映就会给人以活动的感觉,如果仅仅是由于制作技术不同就将其认定为不同作品实属牵强。同时这种划分方式也将使得网络时代许多仅靠电脑制作而未经摄像机摄制的新类型电影作品在我国现行《著作权法》中难以寻觅到自己的位置[2]107,如科幻电影、网络动漫等。世界知识产权组织编写的《伯尔尼公约指南》指出:对此类作品的定义并不考虑制作它的“工艺方法”,“无论在哪种情况下,屏幕上所显示的都应当受到同样的保护”(9)。可见作为我国《著作权法》立法参考的《伯尔尼公约》并非是将“摄制”作为类电作品的构成要件。而纵观世界各国的立法,也很少有国家会将“摄制”作为构成电影作品的要件之一。《英国版权法》第5条规定:“‘影片指(固定)在任何介质上的,可借助任何方式从中再现出移动影像的录制品。”《日本著作权法》第2条规定:“‘电影作品包括产生类似电影中视觉或视听效果的方法表现的,并且固定于物质载体的作品。”上述对电影作品的定义均未要求“摄制”要件,故而有学者主张将删去《著作权法实施条例》释义中的“摄制在一定介质上”的限定[6],还有学者主张对“摄制”一词进行适当的扩张解释,以涵盖通过非摄制方式制作的影视作品[7]。上述两种解决方式孰优孰劣笔者不敢妄下结论,但网络游戏画面这种非通过摄制方式被固定在一定载体之上的智力成果是完全可以构成类电作品并受到著作权法保护的。

三、网络游戏画面著作权归属问题

网络游戏是玩家根据游戏规则,调用事先设置的道具、场景、情节等完成的,这使得人们往往认为玩家是创作出网络游戏画面的作者,从而得出网络游戏画面著作权归属于玩家的结论。如前所述,具有独创性的网络游戏画面可以作为类电作品受到著作权法保护,那么其著作权归属问题便也可参照电影作品和以类似摄制电影方法创作的作品(下称电影作品)的著作权归属思路。首先,电影作品是一类特殊的演绎作品,其突破了演绎作品“双重权利、双重许可”规则,对电影作品的利用需要经过双重许可,利用电影作品自身(也即排除将其改编成其他网络文艺形式的利用方式)的权利完全属于制片者。对电影的复制、发行、放映等,只需经过电影作品的制片人许可即可;其次,电影作品作为一种特殊的合作作品,我国《著作权法》第15条第1款将电影作品的著作权赋予制片者,编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权。这主要是考虑到制片者(10)相对于其他人,投入的成本巨大,也即以投资为标准划定著作权享有者。同样,对于网络游戏来说,相对于网络游戏公司制作游戏的巨大成本而言,玩家为网络游戏支付的成本极低,如果玩家享有游戏画面的著作权,并可以以此制止网络游戏开发者利用相同的画面,则会造成网络游戏开发者和游戏玩家之间权利义务的严重不平等性,不利于网络游戏产业的发展。最后,网络游戏的玩家即使有超高的游戏技巧,也无法摆脱网络游戏程序设计的千万种结果。玩家在玩游戏时,网络游戏的程序设计者并没有给予其个性表达的空间,玩家只能在程序设计预设的范围内进行活动,其表现的是各种游戏玩法的可能性,并不存在符合作品创作的要素。也即玩家玩游戏的行为是在遵循游戏设计者预设的游戏规则和可能的结果的前提下调用游戏设计元素和场景,并以动态画面呈现出来,其玩游戏过程并不是著作权法意义上创作作品的过程,玩游戏的行为也不是创作作品的行为,游戏玩家的作用是将静态的游戏数据指令调取出来,所以玩家不能称为著作权法意义上的作者[8]。笔者以为,考虑到网络游戏开发与电影创作的相似性,网络游戏画面著作权归属可以借鉴电影作品的规定,即游戏开发者享有对游戏整体的著作权,玩家并不享有游戏画面的著作权。

四、网络游戏画面实质性相似的判断规则

在“《奇迹MU》诉《奇迹神话》案”中,法院根据大陆法系著作权侵权认定“接触+实质性相似”的判断标准,通过比对两款游戏中的情节、人物、场景等相关素材来认定游戏画面是否达到实质性相似的程度。此种判断方法虽在网络游戏画面侵权认定中尚属首例,但在视频、影视剧等相关类电作品中却并不鲜见。

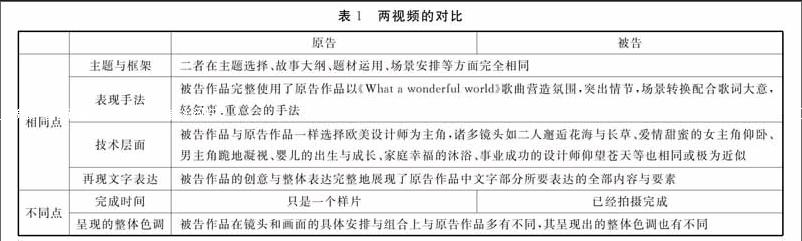

在“帝王洁具诉徐浩杰侵犯著作权案”(11)中,原告帝王洁具公司起诉被告抄袭其制作的广告宣传视频,法院分别从主题与框架、表现手法、技术层面等角度对比两视频(见表1),并最终做出二者构成实质性相似的结论。

法官在对比两作品时采取了剥离的方法,即将被告作品与原告作品中相同的所有元素予以剥离,看剩下的情节或场景是否足以构成与原告作品完全无关的另一部作品。若构成,则只能说明被告在原有作品基础上制作了符合独创性的新作品,但依然不可排除其对原告作品侵权的可能;若不构成,则被告与原告作品构成实质性相似。在本案中运用剥离的方法使得认定作品构成实质性相似变得简便而直观。但运用剥离的方法是否需要遵循一定的顺序、是否需要考虑一般消费者对两作品的整体认识、该方法与判断文字作品实质性相似的方法有何异同等问题并不能从法院判决书中看出,故而笔者在下文将运用比较法探寻网络游戏画面实质性相似认定的标准。

(一)属于“非字面相似”

当两部作品具有实质性相似时,可能会存在两种情形:第一种情形是“字面相似性”(literal similarity),这种情形表现为被告原封不动地复制了原告的作品,或者在文字、音乐、戏剧等作品中逐字逐句地大量抄袭了原告的作品,法院一般是从复制或抄袭的数量或质量进行判断的;第二种情形是“非字面相似性”(nonliteral similarity),在該情形中被告并非原封不动地照搬原告的作品,而是对其进行转换变更。例如在文学作品中,被告仅仅是使用了与原告作品中相似的人物、场景和情节等要素,但仔细比较又并非是完全相同。“非字面相似性”存在有着重要的意义,否则侵权者只要通过非实质性或者细微的改动就可以轻易地回避著作权人的权利,即通过若干细微处、形式上、非实质性的改写来达到规避著作权之侵权责任的目的(12)。在对此情形进行判断时,法官通常会框定一定的范围,若被告对原告作品的改变或对原告作品中某些因素的使用在该范围内,则被告构成侵权;若超过该范围,则不仅不构成侵权反而可能构成一种新的创作[9]。毫无疑问,在网络游戏画面的侵权案件中很少出现当事人制作与游戏开发者全部或部分相同的游戏。多数情况下,行为人都是在对原游戏中部分要素进行转化后的再行使用,那么此时这种相似即属于“非字面相似性”。

在“非字面相似性”方面,汉德法官曾经在1930年的“Nichols”案(13)中提出了一种“摘要层次”测试法(“levels of abstract” test),其在判决书中写道:“……在涉及戏剧作品时,抄袭者可以是割走了一个场景,或者可以是挪用了一部分对话。然而问题在于,这拿走的部分是否构成‘实质性,因而不是对于享有版权作品的‘合理使用……就任何一部作品,尤其是就戏剧作品来说,随着越来越远离情节,会有一系列越来越具普遍性的模式与之相应。最后一个模式可能就是该戏剧是有关什么的最一般的陈述,有时可能只包括它的名称。”在上述引文中,汉德法官提出著名的“摘要层次”法主要便是针对非文字性占用,如果两者的相似或一致是在高层次的思想观念上,就不存在实质性相似或侵权;如果两者的相似或一致是在低层次的表达上,则会有实质性相似或侵权发生。而受保护的表达与不受保护的思想观念之间的临界点,又必须依据作品的种类、性质、特点等做出个案处理[9]368。

(二)借鉴计算机软件侵权认定的“抽象—过滤—比较”法

“摘要层次”法虽然简单易懂,但多被用于文字作品。同时,由于思想与表达二分法的臨界点从来都不明确,上述判断方法过于笼统,在无形中增加了法官司法判断的难度。美国第二巡回上诉法院曾在判断计算机软件“非实质性要素”构成实质性相似时提出过“三要件”标准,即“抽象—过滤—比较”。步骤分为三步:

首先是“抽象”。法院应首先将原告的软件(或者被侵权的软件)分解,将其中的每一个抽象层次分离出来,从很一般到非常具体,例如主要的目的、程序结构、功能模块、算法、数据结构、源代码。质言之,司法实践的“抽象”过程是将争议双方的程序进行分解,从源代码层次开始,逐步、逐级往上抽象建构出各个子程序或结构的“思想”,此抽象步骤将直到最上位主程序的总思想。随着层次的上升,会有越来越多的“思想”被剥离开来,剩余的就是可受保护的“表达”。

其次是“过滤”。当法院确定原告软件的抽象层次之后,就将可保护的表达与不可受保护的材料分离开来,审查每一抽象层次上的结构性因素,以确定:(1)是否属于由效率的考虑所支配的因素。在计算机软件的编写过程中,编程者基于对高效率的追求会采取最简洁的逻辑方式或计算方式,那么就可能发生思想与表达的混同,此时版权法为了维护更高的法秩序利益并不对其进行保护;(2)是否属于由软件的外部要素所决定的因素。作者在撰写某一特定时代的历史作品或文学作品时,必然会使用某些特定的情境或标准的文字要素。例如,在描述美国西部牛仔这一话题时通常都会搭配有酒吧、手枪、骏马等景物,此即所谓的“情景原则”。同样地在很多情况下,当编程者在编写具有某一特定功能的计算机软件时,也不得不使用某些标准的技术或要素,思想与表达再次发生混同,版权法同样不对其提供保护;(3)是否属于来自于公有领域的因素。公有领域的材料不受任何人垄断,是全人类共有的财富,因此他人无论怎样使用公有领域的素材,作者均无权依据版权法禁止其使用。

最后是“比较”。当法院从被侵权的软件中过滤了思想、效率所决定的因素以及来自公有领域的材料之后,剩下的就是一个可以受保护的表达的核心。此时法院判断的焦点就是被告是否从这一受保护的表达中进行了抄袭,以及被抄袭部分在原告软件中所具有的重要性。

(三)网络游戏画面实质性相似判断标准

将上述“抽象—过滤—比对”的方法运用于网络游戏画面实质性相似比较中,可以遵循以下步骤:首先对涉案网络游戏画面进行抽象,从具体的人物形象、游戏故事情节着手,并且逐渐进行抽象概括直到将提取为普通的思想为止,例如对“红色警戒”这款游戏则可以将其概括为“一种玩家通过制造现代化军队击败别的玩家并获得战斗胜利的游戏”;接着,将涉案原告网络游戏画面中涉及的效率因素、“情景原则”要素以及公有领域素材因素逐一剔除,例如在吸血鬼游戏中,原告就不得主张自己游戏画面中的蝙蝠和古堡系其独有而禁止被告使用,因该元素实际属于“情景原则”的要素。最后,网络游戏画面中剩下的部分就是涉案双方需要进行重点比较之处。如果发现被告的网络游戏画面与原告几乎一样或者其实质是对原告画面的“同义替换”,那么被告的网络游戏画面与原告就构成实质性相似,原告可以请求法院判定被告侵权。

五、结语

随着游戏产业的日益发展,对网络游戏进行简单拆分以寻求保护的方式已经无法适应我国目前游戏产业的发展现状了。网络游戏本就是一种由人物、场景、地图等多种元素共同构成的载体,对其保护也应综合考量各要素间的相互搭配协调关系及其之于网络游戏画面的重要性等情况。基于此,将网络游戏的整体画面视为一个特殊的多种作品结合体来进行保护更具妥适性,在判断两款网络游戏画面是否构成实质性相似时可以依据“抽象—过滤—比较”的方法将网络游戏画面进行拆分,并就构成表达的部分进行比对,以期得出行为人侵权与否的结论,从而更好地维护游戏市场正常、和谐的法律秩序。

注释:

(1)参见中国音数协游戏工委、CNC中新游戏研究(伽马数据)、国际数据公司(IDC):《2016中国游戏产业报告:摘要版》,中国书籍出版社2016年12月第1版,第11-55页。

(2)Stern Electronics, Inc. v. Kaufman, 669 F2d 852 (2d Cir. 1982).

(3)对于网络游戏画面的作者究竟为游戏程序的开发者还是游戏玩家,理论界和实务界均存在不同看法,因其并非本文讨论的重点,故而笔者在此处不做过多赘述。

(4)参见欧修平、孙明飞、吴东亮:《疱解中国网络游戏直播第一案:权利属性及责任归属》, http://zhichanli.baijia.baidu.com/article/189052,2016年12月23日第一次访问。

(5)参见(2015)浦民三(知)初字第529号民事判决书。

(6)作为我国首例将网络游戏画面认定为类电作品的案件,其对于我们的研究有重要意义:《奇迹MU》是由韩国Webzen公司创作的一款网络游戏,2012年原告上海壮游信息科技有限公司(以下简称壮游公司)取得其著作权授权和国内独家运营权。而被告广州硕星信息科技有限公司(以下简称硕星公司)成立于2013年,主要从事网络游戏研发,《奇迹神话》即是该公司推出的一款网络游戏产品,后授权广州维动网络科技有限公司(以下简称维动公司)进行推广运营。2014年壮游公司发现,《奇迹神话》抄袭了《奇迹MU》,在作品名称、故事情节、地图场景、角色、技能、怪物、装备等的名称、造型等多个方面与《奇迹MU》相似,遂于2014年6月向法院提起诉讼。原告壮游公司认为,从用户感知的角度看,网游是摄制在一定介质上,由一系列有伴音或者无伴音的画面组成,借助适当装置放映或者以其他方式传播的,包含了特定人物、场景和故事情节的类电影作品。同时,与传统的类电影作品相比,网络游戏有一定的互动性,不同玩家玩同一款游戏可能会呈现出略有差别的观感,但这些细微差别都由开发者事先设计的有限情节发展线索所确定,其主线任务和整体发展是固定的,不同玩家所呈现出的类电影作品的表现形式,无实质性的差别。但被告硕星公司认为,电影的播放是单向性的,而网络游戏是双向互动性的,不同玩家操控游戏或同一玩家以不同玩法操控游戏,均会得到不同的“有伴音或无伴音的画面”。同时,其也认为网络游戏的性质更趋向于游戏工具的数据库,而玩家则是所呈现出来的一系列声音画面的作者。因此,不能将《奇迹MU》这一网络游戏的属性界定为类电影作品。

(7)(2011)粤高法民三终字第470号。

(8)《著作权法实施条例》第4条第11项:电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品,是指摄制在一定介质上,由一系列有伴音或者无伴音的画面组成,并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。

(9)刘波林译.保护文学和艺术作品伯尔尼公约(1971年巴黎版本)指南(附英文文本)[M].中国人民大学出版社, 2002 :15,转引自:王迁.著作权法[M].中国人民大学出版社, 2015 :107.

(10)通常情况下“制片者”并非电影字幕中所显示的作为自然人的“制片人”或“制片”,而是组织拍摄电影的机构,如电影公司。

(11)(2014)成知民初字第369号。

(12)Nichols v. Universal Pictures Corporation,45 F.2d 119 ( 2d Cir. 1930).

(13)Nichols v. Universal Pictures Crop. ,45 F. 2d 119,7 USPQ 84 (2d Cir. 1930).

参考文献:

[1]王迁,袁锋.论网络游戏整体画面的作品定性[J].中国版权,2016,(4):19-24.

[2]王迁.著作权法[M].北京:中国人民大学出版社, 2015 :106.

[3]雷炳德.著作权法(一)[M]. 张恩民,译.北京:法律出版社, 2004 :530.

[4]张学军.网络游戏与著作权保护相关问题探讨[J].中国版权,2016,(5):52-56.

[5]凤凰网.制作成本最高的十款游戏:GTA5耗资达1.37亿[EB/OL].(2013-08-28)[2016-6-10].http://games.ifeng.com/pcgame/news/detail_2013_08/28/29098269_1.shtml

[6]刘春田.知识产权法[M].第五版.北京:高等教育出版社, 2015 :65.

[7]崔国斌.著作权法——原理与案例[M].第五版.北京:北京大学出版社, 2014 :153.

[8]冯晓青.网络游戏直播画面的作品属性及其相关著作权问题研究[J].知識产权,2017,(1):3-13.

[9]李明德.美国知识产权法[M].第二版.北京:法律出版社, 2014 :366.

[10]〖ZK(〗邓恒.我国计算机软件著作权侵权判定之“实质性近似”再审视——以美国司法判例演变为研究对象[J].法学杂志, 2014,(9):124-132.