大野记,石

白郎

在遥远的石渠,石刻文化源远流长。石头使岁月流失,岁月赋形于石头的刻纹,祖先的祷告声和已过的世代都藏敛在这些刻纹中。

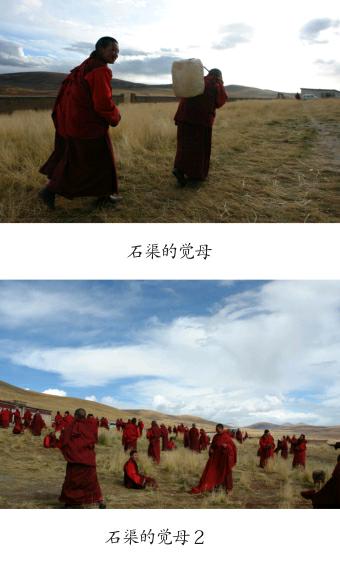

巴格玛尼石经墙,野生之魅

长沙贡马乡。苍穹是上嘴唇,土地是下嘴唇,含着神秘的白昼。霜气浓重,荒野像无边无际的玄黄色丝绸,雄阔古朴。一匹马从我们身边驰过,马头上浮起世界上最大的玛尼墙——3公里长的巴格玛尼石经墙,石头和八宝白塔构成了旷野深处的长城。石经墙的起点是经堂,遥对着冰雪净水汇成的雅砻江。守经堂的是67岁的班西喇嘛,他是本地人,在此守了17年,经堂是他四处化缘修建的。班西喇嘛的僧裙外裹了件很特别的棕色皮套,没有袖子,或许是每天都要磕大头,才这样穿。经堂的正中供奉着一世巴格活佛桑登彭措,这位活佛于1640年创建了石经墙,班西告诉我们,桑登彭措当年在旁边的麻木河与雅砻江交汇处碰到一个叫玛尼泽仁的刻经者,非常喜欢这人拿着的一块六字真言玛尼石,用一匹白骡做了交换,这块石头就是整座石经墙的奠基石。经过三百多年的“生长”,这座玛尼墙成为举世无双的自然巨制,汇集了3千多尊佛像、4部《甘珠尔》大藏经、两部《丹珠尔》大藏经、1千多部《贤劫经》、5千多部《解脱经》及浩若星河的文字玛尼石、画像玛尼石。班西说,每月中,初一、十五香客最多,他希望朝圣的人来得越多越好,旅游的人来得越少越好。 曾在多年前看到過巴格玛尼石经墙的影像,充满了野生之魅,与现在整齐划一的秩序之美不太相同,谈及这一点,班西说,他见证了石经墙的三次大规模整改,第一次在1981年前后,第二次在1996年前后,第三次一直在搞,还没有完工。历次整改令历史漶漫不清,旧时,巴格玛尼石经墙 有善墙和恶墙,如今已淡化。

白云依山,白日执拗的圆光中,云气中降下的飞鸟在108座八宝白塔上盘旋。石经墙外的山坡上,红白两色风马旗构成的经幡塔承天接地,在风中猎猎作响,片片经幡像旋转的花瓣连缀在长长的牦牛绳上,几十条牦牛绳呈放射状环绕玛尼堆中央的柱头,形成翩翩起伏的重叠坛城。沿顺时针方向贴着石经城走,感觉自己是贴着一条大地的长哈达在走,累世刻成的片块玛尼石层层叠叠伸向虚空,里面字字珠玑的真言每时每刻都在往外溢,荡涤每个转经者的肉身,颅骨不断被坚韧的奇异辉光擦过。每走几步就有一个佛龛,里面供着彩绘石刻佛像,大多是一龛一像,有浅浮雕、深浮雕及线刻,时间久的绘像施有矿物彩,时间近的绘像施的是现代彩漆,距经堂越近,古气越重。几龛极为古朴纯真的造像令我深为感动:有圆形背光的四臂观音,涌动着如意云纹的喇嘛宝塔,环绕着卷草纹的莲花,仿佛出自孩童之手的真逸天成的六字真言。有一些龛窟显得很特别,绘像上是各种动物的投生图案,身子已显人形,脑袋还是动物的。绿藓在一些玛尼石块上晕染为斑铜色或云母色的圆花,凝视上面密密麻麻的冰裂纹,似感到里面有一只不可言说的眼睛。

风,这万物中的最轻盈者,吹拂着长形符咒般的石经墙,藏人认为,吹到玛尼石上的风被众生接触后,将因玛尼石而受益。在巴格玛尼石经墙,现实回溯到了过去,而过去亦回溯到了现实,一种追魂的斑驳,让我想起苏珊·桑塔格所说的“传统碎片上的漂流”,每块玛尼石都是心的化现,如此多心的灵意聚合为一,使分散的碎片回归到一个中心。日出月落,在清光、声音、气息的应和中,石头缄默的诵经声昼夜不息。

石头是核,映出宽阔的恒久之爱。在石渠,各种石经墙多达三百多处,玛尼堆随处可见。石头是人们日常生活的核心之一,是古老的苯教时代就已存在的灵魂母题,象征着轮回深境中的永恒灵力,作为大自然的骨骸,世界的元气会持久地灌注在石头中。石渠藏人把玛尼石艺人叫做朵格,他们创造的这种独特雕石,是经书的升级版,涵摄着智慧与慈悲的加持力,所以,无论祈福、祛邪,禳灾,发愿、忏悔、感恩、超度,种种心灵生活的示现都和玛尼石分不开。当一个人经过玛尼堆时,往往要一边祈祷一边添加一块石头或一颗石一虫蚁。我曾在阿日查亲眼目睹几十个藏人长时间趴在地上,细心抢救碎石路上的小虾,原因是两桶用于放生的小虾从车上掉落下来。康藏学者任乃强曾在其《西康图经·民俗篇》中叙述过康区藏人的护生观念:

“杀牛之罪小于杀羊,杀羊之罪小于杀鸡,杀鸡之罪小于杀鱼,杀鱼之罪小于杀虫蚁。是故西康土人,无捕鱼者。鸡老死,煮以饲马。莫能杀之。唯牛羊需杀之养人,常人皆不肯杀,另有屠民专操此业。土方之杀牛羊也,皆先操刀对牛羊喃喃诵咒,祝其往生极乐,然后杀之。其心固甚慈善,康人尤甚贱之,视其业在艺妓乞丐之下。”

玛尼石中有一类是属于忏悔的,有些是人们不慎踩死了小动物,自认罪孽,于是择吉日虔心祈祷后,请石工刻一块有动物形象的玛尼石表示赎罪,有些是人们的行为违背了佛教教义,深自忏悔,于是到离家较远之地,请石工刻一块到数块有自己属相的动物玛尼石去供奉,以示从此金盆洗手。

玛尼堆是由玛尼石砌成的坛场,玛尼墙、玛尼城是玛尼堆扩展后的变体,坛场的梵语读音是“曼陀罗”,意指“圆轮具足、聚集”,亦可引申为“佛的集合与彻悟的本质”。绕着这一正能量圆心进行体验,心灵可被引导至天人合一的的源泉,此源泉是万物俱有的本心,并不外在于人心。所以,生活中的修行,实际上是一场“唤醒”。顶果钦哲仁波切说:“我们心的本质是自然的流动,但是一遇到内在和外在的事物,它就开始抓取,然后发生漩涡。它认为自己是那个漩涡,忘记了自己是整条溪流。”

巴格玛尼石经墙正是一条“溪流”,它从漫长的人心中流淌出来,至今仍在不断延伸。我注意到这一圣地所面临的两个直接问题,一是现代元素(油漆等)造成的煞气,二是机刻玛尼石将大幅度降低玛尼石的圣性。当我们来到距石经墙不远的刻石地,观察到传统的玛尼石手工工艺,已普遍被机器制作所代替。几间用土块围成的板屋上,耸着三条彩幡和一个辟邪用的牦牛头骨,两角弯若新月,板屋的主人扎西顿珠正带着儿子用小型雕刻机刻玛尼石,他们已在这里刻了十多年,以前一直用手工刻,最近才用的雕刻机。70岁的扎西顿珠说,他的手艺是父亲传的,他和这里有缘,4岁时就跟着父亲来过,他把祖传的手艺教给了4个儿子,现都在刻玛尼石,使用雕刻机后,效率比原来高了很多。我为巴格玛尼石经墙担忧,机刻玛尼石现象,实质上是机器贸然以精神自居。在相距几十公里外的马曲玛尼墙,碰到一个叫多吉的朵格,他曾在巴格玛尼石经墙用手工刻过6年的玛尼石,这位来自青海海南州 的年轻人,是玛尼石手工工艺的捍卫者,他坚决反对机刻,认为玛尼石刻的是虔诚之心,机刻使玛尼石失去本有的意义。庆幸的是,不久后,当再度来到巴格玛尼石经墙,发现机刻玛尼石已在数月前被石渠有关部门勒令全面停止。

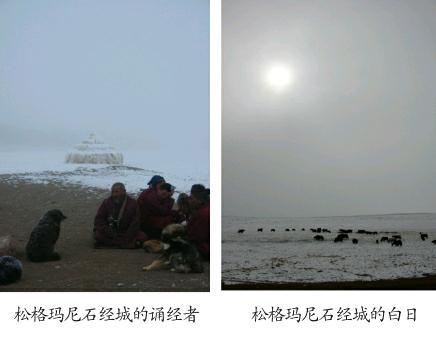

松格玛尼石经城,大地抬着一个巨大灵魂

古老疆域,泱泱风土,石头挽起信仰和生活,掰开了两者之间的界限。在石渠,玛尼石文化的巅峰之地是松格玛尼石经城。来到距县城80公里外阿日扎乡的石经城时,慷慨的浩渺之气中,古城堡似的石经城攫住了我的心,它形同古铜色大地抬着的一个巨大灵魂,仿佛从大地深处的本质之海中升出来,苍苍古色,超以象外得其环中,持之非强来之无穷。石经城坐落于四围有对称山坡的草原上,呈不规则长方形,坐西朝东,长73米、宽47米,最高点在中心偏南的塔顶位置,约14.5米。整个石经城没有框架支撑,不用任何粘合材料,整体形制是一个坛场,重重叠叠的墙体 和一般玛尼堆一样,由刻有经文或佛像的玛尼石随意垒砌搭建,城内无数甬道形同迷宫,置身其中,倍感一种磅礴的迂回。石经城搭建有400个左右的佛龛,外墙正面佛龛排列最为集中,格萨尔王及30大将在石刻画像中占据显要位置。据传,格萨尔王时代,由于格萨尔叔父措同的出卖,两员将领隆乌玉达、荣查马勒在霍岭之战中身亡,后来措同忏悔自己的行为在此建了玛尼堆和白塔,16世纪时,高僧白玛仁青于此基础上建造石经城,此后人们世代堆砌玛尼石,形成了今天的状况。从传说来看,松格玛尼石经城历经了两次营造,目前的建构是后一次营造的累积,到现在仍每天有许多信众在往上添加玛尼石。

在石经城的底部,可看到许多气息极为古拙的经文石和图像石,两块裸露的粗大图像石吸引了我,一块刻着3个并排的“卍”字,一块并排刻着“卍”字纹、法轮纹、宝相纹。从一道豁口我进入了石经城,在玛尼石的深邃秘境中穿行,似感觉自己仅是一股气流,不断层垒起来的石板中间,有大量泥土做的小擦擦,时间一长,便化入石板的接缝,起到粘合作用,这对石经城的稳固很重要,城内原有三个喇嘛塔,现仅存了一个,处于中心部位的喇嘛塔被雷击坏后混入一大片高高的玛尼石中,仅露出原属塔顶的颈口,像一口井,井坎为圆形,民间关于这口井有种种传奇说法,认为里面秘不可测,俯身用耳贴近井口,可听见风声、水声,甚至法鼓声、海螺声、诵经声等玄音。

这天我们决定住在松格玛尼石经城南边的帐篷村庄。帐篷旅馆的女主人卓嘎告诉我,她家已在这里住了三十多年,刚来时只有三十多户人,现在已超过一百户,村里有格萨尔说唱艺人。谈及石经城,她说印象最深的是石经城的底部偶尔会朝外冒五色土,每个方向冒出的颜色不一样,有红色、蓝色、白色、黑色,每当冒五色土时,大家会把这些吉祥土捧回去吃,认为可以治病、祛邪,这几年冒的时候越来越少了,因为来的人太多,地气已不纯。

来松格玛尼前,一个石渠的朋友提醒我说,那里有 个刻玛尼石的朵格,颇有点特别,老人戴着一副眼镜,记不得叫啥名字了。结果在石经城外,很容易就找到了这位戴眼镜的老艺人。老人叫朋楚,78岁,生于1935年,属猪,他是阿日扎乡马曲村人,从23岁起就在松格玛尼,13岁那年父亲去世后,他便跟着爷爷学石刻手艺,一边放牧一边学刻玛尼石,说到爷爷,老人从身上的皮袄中掏出了一把小铁锤,说这把小锤就是爷爷送的,多年来他一直随身珍藏着。1959年前后的三年自然灾害中,朋楚老人的家族饿死了15口人,而他的左腿亦在翻山时摔瘸了。尽管老人的两只眼睛都有白内障,但很明澈,鼻子很大,脸上写满了安静的吉祥,他头上戴着顶白羊毛大帽子,微笑时就像可爱的圣诞老人。这些年,朋楚老人一直在这里刻石、转经,他有两个儿子,做喇嘛的大儿子继承了石刻手艺,可惜去年死了,小儿子住在老家马曲村,当深冬来临,他会到小儿子处待上一阵子,第二年天气稍暖再来。问及石经城的变化,他说来朝拜的人不断往上堆玛尼石,但石经城的形状一直没怎么变,以前的石经城比现在更泛红,早的时候远远能看到宝塔,在太阳下闪着金光。老人近来眼睛不太好,玛尼石刻得少,他不和买主讲价,想给多少就多少,每天他都慢悠悠地拄着拐杖绕石经城转经,转上十来圈,转一会儿,歇一会儿,他说自己是用脚转经,用手转经筒,用嘴巴念经,来日无多,能多转点就多转点,希望以后死在这片圣地上,葬在附近。朋楚老人已舍弃更多欲望,单纯为信仰活着,转经和念经是他最重要的生活方式,边转边默默为生者和死者祷告,并用石经城的恩光洗自己的罪。我注意到老人手里拿着的念珠手串上拴有小木块,上面有些黑点,一问才知道是用来计数的,日复一日、年复一年地念心咒,每念到一亿次左右,就会在小木块上打个点,算起来已念了15亿左右的阿弥陀佛心咒,11亿左右的金刚萨埵心咒,以及1亿左右的观音心咒,他这是照传统念咒方式在修德,德修得好,心性之門自然会打开。朋楚老人的帐篷是帐篷村离石经城最近的,跟着他回到帐篷,观察到他长期孤身一人的日子简单之至,帐篷里除了铁皮炉、被盖、酥油茶筒、糌粑等必需品外,就有个装有《甘珠尔》的简易大转经筒,上面饰有彩色藏八宝。这位一辈子与玛尼石为伍的老人,他的慈柔,让我闻到佛果的馨香之气,他与滚滚红尘相反的简朴,他的精神纯度,意志的光晕,表明他是生活在归途中,玛尼石的精魄已化入他。

天色像野鸽的羽翼暗下来,渐渐,灰白转为幽蓝,冰冷的夕光中,仍有不少藏民绕着石经城转经,一个一直匍匐全身磕长头的汉子还在磕,距他不远,磕长头的是一个背上背着孩子的母亲。点点寒鸦从暮晚的最后一抹蓝中掠过,模糊黑影纷纷降落在石经城上方的经筒上,越降越多,“哇、哇”的暮颂声中,嬉戏如童话里的精灵。仿佛是寒鸦们从虚空中把白雪召唤出来,突然就下起雪来,大雪缤纷,很快染白了我的衣襟,鸦群在飞雪中翅膀挨着翅膀站在高处,像一些暗物质,传达着白雪暮晚秘密的魔力,天地一片奇谲,透出梦境的迷离和斑斓。

落了一夜的雪。第二天清晨,大野缥缈,明影与阴影皆归于白。万籁闲寂,天幕之白与土地之白无别无涯,非寒白,而是浓白,若水流花开之上的一团大云。苍茫雪色中,天地的筋骨透出一点红,乃是披着红色氅衣的喇嘛,转经后出现在雪地深处,当他默行,呵出古老念头,一只寒鸦从他的上方神秘升起。

雪中的松格玛尼石经城,上下一白,褐黄的身姿,在飘飘白雾中愈发显出高古之相。转经者多起来,一个戴着红帽的游方僧身后,跟着成群结队的野狗,松格玛尼的野狗为数众多,这些壮硕的“自由之子”随意栖止,陶醉在慵懒之中,一副寄身大荒无忧无虑的样子。不远处,洛曲河已有冰块,大队牦牛集结在河畔的雪地中,厚厚的绒毛扫过积雪。见几个朵格在石经城旁边刻玛尼石边出售,其中两个手艺上乘的朵格,一个叫尼扎,63岁,刻了五十几年,另一个叫波热,46岁,刻了二十几年,他父亲是这一带最好的朵格,通过他们,了解到松格玛尼没有机刻玛尼石现象,一个青海富商拉着几卡车《甘珠尔》机刻玛尼石,准备朝石经城上堆,结果遭到了制止。

我在一块石头上坐对石经城,心里静极了,恍惚是坐在唐诗中的雪国,茫茫吾何思? 雪卧观无始。天光渐渐打开,乳白巨云在南山形成几公里长的玉带状哈达云,久久凝视,倍感这片圣域的祥妙。

唐蕃石刻,“超现实主义”关头

长沙干马乡覆盖着大片五彩经幡的须巴神山东麓,我们参观了去年在此发现的唐蕃石刻造像,共14铺,散落在裸石间,包括五方佛、菩萨、度母、藏文题刻等,大多是阴线刻,少量是减地浅浮雕,第1幅是头戴高筒冠的菩萨,身着长袍,发辫垂胸,耳根处用发绳挽成结,手持长茎莲花,头上有火焰纹背光,这是石渠地区首次发现的吐蕃贵族模样的菩萨造像。去年文物专家在此发现了为吐蕃君王赤松德赞祈祷世寿的古藏文题刻,表明这里石刻造像的准确年代是八世纪末到九世纪初。须巴神山唐蕃石刻能保存至今,和当地藏民的守护分不开,如牧民多地,从爷爷开始一家三代都在保护。

寻访唐蕃石刻过程中,我们亲历了奇迹般的“超现实主义”关头,为了躲雨,我们邂逅了一间秘密闭关房,里面住着闭关时间长达三十多年的嘎日喇嘛和他的弟弟托勒喇嘛,从闭关之日起他们即不再说话,他们修持的是宁玛派秘法。闭关房是与岩壁相衔的板屋,挂满了各式唐卡,黄铜酥油灯昼夜长明,微光中,我惊讶地在酥油灯旁的褐黑色岩壁上,看到一尊吐蕃时期的菩萨造像,头戴三叶冠高筒帽,手拿长茎莲花,一些细部因长年烟熏已不太清晰。这是不可思议的无言之境,闭关房里的古佛,让我在既古老又新奇的恩典中,感应到一种纯光的照临。

石渠另一处唐蕃石刻的重要遗存地是金沙江畔的洛须,散落在白马神山及周围,我们到现场看了6铺,品相最高的是两尊气韵高华的大日如来。大日如来即毗卢遮那佛,是佛教密宗的法身佛,在雪域广受崇仰,吐蕃时期的造像遗世不少。“照阿拉姆”,藏语意为“仙女岩”,位于洛须镇以北15公里的丹达沟,兀立的摩崖岩石高约28米,下有淙淙清泉,造像是尼泊尔风格的线条阴刻像,主尊为大日如来,两侧为观音菩萨和金刚手菩萨,大日如来在莲台上示跏趺坐,宝冠博带,姿态修长绰约,佩有珠花项圏,头顶上满是空灵欲滴的卷云纹,神韵迥脱根尘。另一尊大日如来位于烟角村外的金沙江北岸坡地,卓立的浅红孤岩上摩崖造像为阴线刻单尊坐像,大日如来结跏趺坐,头戴吐蕃流行的三叶冠,耳坠明铛,身披络衣,体露真常,灵光独耀,气象丰腴瑰伟。

洛须一带的唐蕃摩崖造像,最奇绝的是在金沙江通往西藏江达县的索桥上,将要走至江对面时,能看一旁的险峻巨壁上,距水面一米多处有一尊阴线刻菩萨,历经水气千年浸濡,造象已略显模糊,大水之年,估計浩大的水面会漫过全身。显然,从唐蕃时期,这里就是人马络绎的重要渡口,人们造这尊菩萨以祈平安。大江流日夜,慈心洗未央,在江流无尽的经声中,那旋转的永恒之核,浩瀚深邃好像日头连着明月。