台湾人格权法的最新发展

——基于法官造法与法律修订的双重观察

黄茂荣

台湾人格权法的最新发展

——基于法官造法与法律修订的双重观察

黄茂荣*

目 次

一、人格权之明文规定

二、人格权之保护的封闭与开放系统

三、人格权受侵害时之请求权

四、请求权类型之增长

五、尚需补充之法律漏洞

人格权受“宪法”及民事法之保障,在结构上呈现封闭与开放之系统,在功能上分别表现为规制国家对于人格权之限制的框架,以及规范人格权受侵害时之民事上的救济。在法社会学之法的确信与法律学与法实务之法释义学上,向来根深蒂固取向于精神上利益。通过制定法的不断修订与法官造法,人格权的发展趋于完善。但仍存有尚未尽善之憾,当有规范需要时,必须藉助于法律补充,寻求其该当之规范。

人格权法 法官造法 法律修订

一、人格权之明文规定

(一)宪法层次之明文规定

人格权受“宪法”及民事法之保障。在宪法的层次,人格权之保障隐藏于人民基本权利之保障规定中,既未明文以人格权概括其中与人格之保障有关的基本权利,也未明文规定人格权之法思想的基础,而是由“司法院”大法官在1996.03.22.释字第399号解释第一次将人格权之一种的姓名权定位为受宪法保障之基本权利〔1〕参见王泽鉴:《人格权法》,作者自版2012年版,第1页。。该号解释认为:“姓名权为人格权之一种,人之姓名为其人格之表现,故如何命名为人民之自由,应为‘宪法’第22条所保障。”相随,各种人格权自当皆受“宪法”保障。从此,释宪解释并将人格权归类为“宪法”第22条所定之基本权利〔2〕姓名权(“司法院”1996.03.22.释字第399号解释)、非法人团体之名称权(“司法院”1999.06.11.释字第486号解释)、隐私权(“司法院”2004.12.15.释字第585号、2005.09.28.释字第603号解释)、名誉权与人性尊严(“司法院”2009.04.03.释字第656号)、限制经常逃学或逃家虞犯与人格权(“司法院”2009.07.31.释字第664号)。。此外,“司法院”大法官并多次在涉及人民基本权利或人格权之释宪解释中宣示:“维护人性尊严与尊重人格自由发展,乃自由民主宪政秩序之核心价值”。〔3〕“司法院”2005.09.28.释字第603号。“基于人性尊严之理念,个人主体性及人格之自由发展,应受宪法保障”〔4〕参见“司法院”释字第603号解释参照、“司法院”2011.07.29.释字第689号和2013.10.04.释字第712号。。其立基之法思想与《德国基本法》第1条及第2条所定者相当〔5〕参见王泽鉴:《人格权法》,作者自版2012年版,第76页。。

关于人格权之保障的释宪解释,多以人性尊严及人格之自由发展为其论据。例如:涉及人格权之姓名的命名选择权(“司法院”1996.03.22.释字第399号解释)、非法人团体之名称权(“司法院”1999.06.11.释字第486号解释)、指纹(“司法院” 94.09.28.释字第603号解释)及一般隐私权(“司法院”2004.12.15.释字第585号解释)、名誉权(“司法院”2009.04.03.释字第656号解释)、自侮性之公开道歉(“司法院”2009.04.03.释字第656号解释)、刑事羁押之司法救济(“司法院”2008.12.26.释字第653号解释)、限制经常逃学或逃家虞犯之人身自由(“司法院”2009.07.31.释字第664号解释)、身体自由及思想自由(“司法院”2003.10.24.释字第567号解释)、服兵役之义务不违反人性尊严及宗教信仰自由(“司法院”1999.10.01.释字第490号解释);涉及身份权者有子女就亲子关系之诉讼权(“司法院”2004.12.30.释字第587号)、收养自由(“司法院” 102.10.04.释字第712号解释)〔6〕此为身份法益应有类似于人格法益之宪法上保障的解释。类似“民法”第195条第3项,有将其第1、2项关于人格法益之非财产上损害赔偿的规定,准用于不法侵害他人基于父、母、子、女或配偶关系之身份法益而情节重大者的规定。;涉及其他基本权利者有社会照顾(“司法院”1999.05.28.释字第485号解释)、社会保险制度(“司法院”2002.10.04.释字第550号解释)〔7〕社会照顾与社会保险制度有保障符合人性尊严之最低生活水平的规范意义,为人格权在宪法所定生存权保障上的体现。。

宪法保障之意义主要在于规制国家对于人格权之限制的框架,非基于宪法所定之目的,基于法律并符合比例原则,不得限制人民之基本权利,以确保其人格尊严及自由发展的的权利。〔8〕“司法院”94.09.28.释字第603号、98.04.03.释字第656号、98.07.31.释字第664号、100.07.29.释字第689号解释参照。宪法保障之基本权利中与人格权有关者,首先为人身自由,且因人身自由为人类一切自由、权利之根本,不分国籍皆受“宪法”第8条关于人身自由之保障〔9〕“司法院”释字第708号:“人民身体自由享有充分保障,乃行使其宪法上所保障其他自由权利之前提,为重要之基本人权。故宪法第八条第一项即明示:‘人民身体之自由应予保障。除现行犯之逮捕由法律另定外,非经司法或警察机关依法定程序,不得逮捕拘禁。非由法院依法定程序,不得审问处罚。非依法定程序之逮捕、拘禁、审问、处罚,得拒绝之。’是国家剥夺或限制人民身体自由之处置,不问其是否属于刑事被告之身分,除须有法律之依据外,尚应践行必要之司法程序或其他正当法律程序,始符合上开宪法之意旨(本院释字第五八八号、第六三六号解释参照)。又人身自由系基本人权,为人类一切自由、权利之根本,任何人不分国籍均应受保障,此为现代法治国家共同之准则。故我国宪法第八条关于人身自由之保障亦应及于外国人,使与本国人同受保障。”。该条规定:“人民身体之自由应予保障。除现行犯之逮捕由法律另定外,非经司法或警察机关依法定程序,不得逮捕拘禁。非由法院依法定程序,不得审问处罚。非依法定程序之逮捕、拘禁、审问、处罚,得拒绝之。”是国家剥夺或限制人民身体自由之处置,不问其是否属于刑事被告之身份,除须有法律之依据外,尚应践行必要之司法程序或其他正当法律程序,始符合上述宪法之意旨。〔10〕“司法院”释字第588号、第636号、释字第708号解释参照。限制人身自由之法律如果不符比例原则,依然因违宪而会经宣告失其效力。例如“少年事件处理法”第26条第2款及第42条第1项第4款关于限制经常逃学或逃家虞犯少年人身自由之规定。〔11〕“司法院”释字第664号:“……少年事件处理法第二十六条第二款及第四十二条第一项第四款规定,就限制经常逃学或逃家虞犯少年人身自由部分,不符宪法第二十三条之比例原则,亦与宪法第二十二条保障少年人格权之意旨有违,应自本解释公布之日起,至迟于届满一个月时,失其效力。”

(二)民事法层次之明文规定

民事上,关于人格权之侵害的保护,主要规定于与侵权行为有关的条款中。不过,由于“民法”第18条第2项规定,人格权受侵害时,以法律有特别规定者为限,始得请求损害赔偿或慰抚金。所以,虽然“民法”第184条第1项前段规定,“因故意或过失,不法侵害他人之权利者,负损害赔偿责任。”且人格权是一种权利,但在人格权受侵害而受有损害时,该项前段仍不足为其损害赔偿请求权之规范依据〔12〕司法实务上有不同的见解。例如台湾“高等法院”87.08.25.八十七年度上字第76号民事判决:“民法第一百八十四条第一项前段规定:‘因故意或过失不法侵害他人之权利者,负损害赔偿责任。’所谓权利包括一般人格权,所谓损害赔偿包括财产上损害与非财产上损害。就此点而言,民法第一百八十四条第一项前段规定,系民法第十八条第二项所称的特别规定。故一般人格权受侵害时,关于财产上损害得请求回复原状,其不能请求回复原状或回复原状显有困难者,得请求金钱赔偿(民法第二百一十三条以下)。关于非财产上损害,亦得请求回复原状,但仅于有法律特别规定的情形,始得请求相当金钱的赔偿。所谓特别规定,主要指民法第一百九十四条规定:‘不法侵害他人致死者,被害人之父、母、子、女及配偶,虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额。’第一百九十五条第一项规定:‘不法侵害他人之身体、健康、名誉或自由者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额。其名誉被侵害者,并得请求为回复名誉之适当处分’”。。必须另有以人格权之侵害为其规范对象之明文规定,例如关于侵害姓名权之财产上损害赔偿,即“民法”第19条规定:“姓名权受侵害者,得请求法院除去其侵害,并得请求损害赔偿。”关于侵害生命权之财产上损害赔偿,“民法”第192条规定,“不法侵害他人致死者,对于支出医疗及增加生活上需要之费用或殡葬费之人,亦应负损害赔偿责任(第1项)。被害人对于第三人负有法定扶养义务者,加害人对于该第三人亦应负损害赔偿责任(第2项)。第一百九十三条第二项之规定,于前项损害赔偿适用之(第3项)。”关于侵害生命权之非财产上损害赔偿,“民法”第194条规定,“不法侵害他人致死者,被害人之父、母、子、女及配偶,虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额”。〔13〕“民法”第194条所定之非财产上损害的赔偿虽因人格权(生命权)之侵害而发生,但其请求权人实际上是以其与受害人之身份关系,而有主张其受有非财产上损害之事务上的关连性及规范上的正当性。因此,具有身份法益之保障的性质。与之类似,而经明文定性为身份法益之保障者,有“民法”第195条第3项规定:“前二项规定,于不法侵害他人基于父、母、子、女或配偶关系之身分法益而情节重大者,准用之。”例如绑架他人子女,侵害其父母对于该子女之亲权,可认定为该项所定“不法侵害他人基于父、母、子、女……关系之身分法益而情节重大”的情形。关于侵害身体健康之财产上损害赔偿,“民法”第193条规定,“不法侵害他人之身体或健康者,对于被害人因此丧失或减少劳动能力或增加生活上之需要时,应负损害赔偿责任(第1项)。前项损害赔偿,法院得因当事人之声请,定为支付定期金。但须命加害人提出担保(第2项)。”关于侵害身体、健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操或其他人格法益而情节重大之非财产上损害赔偿,“民法”第195条规定,“不法侵害他人之身体、健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操,或不法侵害其他人格法益而情节重大者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额。其名誉被侵害者,并得请求回复名誉之适当处分(第1项)。前项请求权,不得让与或继承。但以金额赔偿之请求权已依契约承诺,或已起诉者,不在此限(第2项)。前二项规定,于不法侵害他人基于父、母、子、女或配偶关系之身份法益而情节重大者,准用之(第3项)。”依上述规定关于人格权之侵害的损害赔偿,就财产上损害及非财产上损害“民法”分别有规范依据上的限制,以法律有特别规定者为限,始得请求财产上损害或非财产上损害(慰抚金)之赔偿(“民法”第18条第2项)。

违反保护他人之法律侵害人格权:公然侮辱罪(“刑法”第309条),诽谤罪(“刑法”第310条)但以善意发表言论,对于可受公评之事,而为适当之评论者,不罚(“刑法”第311条),妨害信用罪(“刑法”第313条),妨害书信秘密罪(“刑法”第315条),泄漏业务上知悉他人秘密罪(“刑法”第316条),泄漏因计算机偶得应秘密之数据罪(“刑法”第318条之一),以计算机为工具之加重泄密罪(“刑法”第318条之二)。

上述“刑法”上关于妨碍名誉、信用、秘密之罪的规定属于“民法”第184条第2项所定“保护他人之法律”。如有违反而致生损害于他人者,其行为人负赔偿责任。但能证明其行为无过失者,不在此限。所以,纵使“民法”第193条第1项仅规定不法侵害他人之身体或健康者,对于被害人因此丧失或减少劳动能力或增加生活上之需要时之财产上损害负赔偿责任,而不及于名誉、信用及秘密,但名誉、信用或秘密受侵害者,仍有是否得依“民法”第184条第2项请求财产上之损害赔偿的解释余地。其解释结果系于上述保护受害人名誉、信用或秘密之规定的规范目的(Normzweck)是否含财产上损害之民事赔偿。关于妨害名誉、信用、秘密、隐私部分,因受“民法”第193条第1项规定之体系上的制约,至目前未见有以“民法”第184条第2项为依据,判准财产上损害赔偿之案例。不过其中关于泄密的情形,其该当于“个人资料保护法”第28条或第29条之构成要件者,另有规定如下述。这两条虽规定于行政法中,但仍属寄居于行政法中之民事法。

民事法之保障的意义主要在于规范人格权受侵害时之民事上的救济。至于刑法或行政法上涉及人格权之规定在人格权之民事保护上的意义为,该等规定属于“民法”第184条第2项所定的保护他人之法律。在其违反、侵害人格权时,依其规范目的,得为因此引起之损害的赔偿请求权之依据。惟在人格权之侵害,因有“民法”第18条第2项关于需另有特别规定始得请求损害赔偿之规定,使“民法”第184条第2项仅剩过失之推定的意义,尚须具备其他以侵害人格权为构成要件之侵权行为的规定(例如“民法”第19条、第192条至第195条),才得以人格权受侵害为理由,请求所生财产上或非财产上损害之赔偿。倘行政法中即已规定其违反之民事赔偿责任,则在此限度,该行政法中之规定,实为民事责任之规定。

例如“个人资料保护法”第28条及第29条分别规定公务机关及非公务机关违反本法规定,致个人资料遭不法搜集、处理、利用或其他侵害当事人权利者,负财产上及非财产上损害赔偿责任;其名誉被侵害者,并得请求为回复名誉之适当处分〔14〕“个人资料保护法”第28条规定:“公务机关违反本法规定,致个人资料遭不法搜集、处理、利用或其他侵害当事人权利者,负损害赔偿责任。但损害因天灾、事变或其他不可抗力所致者,不在此限(第一项)。被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额;其名誉被侵害者,并得请求为回复名誉之适当处分(第二项)。”第29条规定:“非公务机关违反本法规定,致个人资料遭不法搜集、处理、利用或其他侵害当事人权利者,负损害赔偿责任。但能证明其无故意或过失者,不在此限(第一项)。依前项规定请求赔偿者,适用前条第二项至第六项规定(第二项)。”。该法实际上为“民法”第18条第2项所定人格权中隐私权受害时之损害赔偿的特别规定。

关于人格权之保护尚有一个重要的规定,“民法”第184条第1项后段:“故意以背于善良风俗之方法,加损害于他人者,亦同。”该段规定与同项前段不同者为,以“背于善良风俗之方法”为认定其加害行为之违法性依据,以故意为归责要件。亦即降低其违法性之规范基础,升高其有责性之程度。因其以善良风俗,而非以法律为加害行为之违法性的认定依据,所以实际上具有授权法院,补充侵权行为法之漏洞的功能,可突破“民法”第18条第2项之限制。从而让法院得依其价值判断,扩大“民法”第184条第1项后段保护之客体范围,使其除前段所定之权利外,并包括不具权利地位之利益,以及包括因“民法”第184条第1项前段与“民法”第18条第2项之规定,有规范冲突,而排除于前段保护范围之外的权利。因之,在实务上法院也将未经法律明定之特别人格权,包括到“民法”第184条第1项后段之保护范围内。假设无“民法”第184条第1项后段,在“民法”第195条第1项修正前,因信用、隐私、贞操受侵害而有非财产上损害者,即因“民法”第18条第2项之限制,而不得对加害人请求赔偿。在其他人格法益受侵害而情节重大之情形,所受之非财产上损害当然也不得请求赔偿。

然不仅人民对于国家之基本义务或公共利益可能与人民受宪法保障之基本权利(含人格权)冲突,例如服兵役之义务与宗教信仰自由间(“司法院”1999.10.01.释字第490号解释),国家安全或犯罪侦查与隐私权或秘密通信自由间(“司法院” 2015.05.01.释字第729号解释)之冲突,而且人民享有之基本权利间亦可能有冲突,例如个人隐私权与言论自由、新闻采访及报导自由间(“司法院”2011.07. 29.释字第689号解释)〔15〕参见王泽鉴:《侵权行为法》,作者自版2012年版,第441页以下:就卡罗琳公主(Caroline von Monaco)案,该事件先后经德国宪法法院及欧洲人权法院做出不同判决。卡罗琳公主先败诉后胜诉。相同关于跟追跟拍的问题,请参见“司法院”100.07.29.释字第689号解释。,物权法上之相邻土地间(“民法”第774条至第800条)、发生添附(“民法”第811条至第816条)之权利间。在上述情形,必须权衡互相冲突之利益,以建立符合宪法规范意旨之和谐的法秩序。

二、 人格权之保护的封闭与开放系统

(一)宪法上之封闭与开放系统

人格权受宪法及民事法之保障。宪法首先以基本权利清单的方式规定含人格权之受宪法保障的基本权利〔16〕关于基本权利之保障,宪法采基本权利列表之规范模式,首先宣示平等权(“宪法”第7条),而后依序规定人身自由(“宪法”第8条)、不受军事审判之自由(“宪法”第9条)、居住迁徙之自由(“宪法”第10条)、表现意见之自由(含言论、讲学、著作及出版之自由,“宪法”第11条)、秘密通讯之自由(“宪法”第12条)、信仰宗教之自由(“宪法”第13条)、集会结社之自由(“宪法”第14条)、生存权、工作权及财产权(“宪法”第15条)、请愿权、诉愿权及诉讼权(“宪法”第16条)、应考试服公职之权(“宪法”第18条)、受国民教育之权利义务(“宪法”第21条)之保障。最后并于“宪法”第22条规定,凡人民之其他自由及权利,不妨害社会秩序公共利益者,均受宪法之保障。。在此限度,人格权之保障有列举式规范态样的封闭性。然“宪法”第22条又规定:“凡人民之其他自由及权利,不妨害社会秩序公共利益者,均受宪法之保障。”这使宪法对于人格权之保障带有开放性,使适用宪法之法官,得在不妨害社会秩序公共利益的要件下,就宪法未明文规定给予保障之其他自由及权利,给予宪法保障,亦即肯认其基本权利的资格。当自由及权利具有基本权利的资格时,即受“宪法”第23条之保障。其限制除需有法律为其依据外,并须为该条所定之目的,且其限制必须符合比例原则,不得超过为达到该目的所必要之程度。在此意义下,关于人民之基本权利,“宪法”第22条有授权法官,逐步补充宪法漏洞之功能。关于人格权及基本权利之保障,该条规定使宪法具有开放性。

判断人民之其他自由及权利是否妨害社会秩序公共利益,涉及冲突利益之权衡。这源自利益冲突引起之规范需要应予满足之利益法学的思维,用以软化属于概念法学思维之列举规定引起之系统僵化的缺点,使法律系统能应时空事务之变化,随机演变,适应新事务之规范需要。当中在利益之权衡上,必须取向于引导法制趋向公平正义之法律原则,避免利益思维在时空上之对事的局限性。价值法学提醒与防止该局限性可能引起之盲目发展的危险倾向。

宪法关于人格权之保障规定,主要在防止国家不法或过度限制人民具有基本权利地位之人格权。其功能为防御性的。固然时而有主张,基本权利对于私人之直接的第三效力(Drittwirkung),但民事法上的规范机能基本上,视情形,在于回复因人格权之侵害而引起之损害的赔偿或不当得利的返还,以符合补偿正义之要求。不过,当个人之基本权利(例如隐私权与新闻采访或报导自由)间发生冲突,有时也藉助于释宪解释权衡该利益冲突。〔17〕“司法院”2011.07.29.释字第689号解释。

(二)民事法上之封闭与开放系统

私人间关于人格权之法律关系的型塑原则上应依民事法之规定〔18〕鉴于公法与私法在实际上之交错存在,目前在法典化国家,其实并无纯粹之公法与私法。所以,关于人格权之民事关系的规定,可能规定于公法中。这些存在于公法中关于民事权利义务关系之规定,在实质上为民事法。不过,由于民事法上关于权利或利益受害的保护,有防御、损害赔偿、不当得利之返还、费用之偿还等不同的层次,视具体情形而配置,所以当公法因有保护他人之功能,而被定性为“民法”第184条第2项所定保护他人之法律时,其对于他人提供之保护项目为何,仍须视其规范目的而定。不尽然如该项规定,除推定行为人有过失外,尚可直接被引用为损害赔偿的规范基础。。关于人格权在民事法上之保护,其基础规定为,“民法”第18条规定:“人格权受侵害时,得请求法院除去其侵害;有受侵害之虞时,得请求防止之(第1项)。前项情形,以法律有特别规定者为限,得请求损害赔偿或慰抚金(第2项)。”其第1项重申权利之不可侵害性。

因此,只要人格权受侵害,不论加害人有无故意或过失,皆得请求法院除去其侵害;有受侵害之虞时,得请求防止之。因为不可侵害性为各种权利之当然的法律保障,所以该条之适用无人格权项目之限制,亦即在该项之适用没有特别人格权与一般人格权之区分问题。反之,同条第2项规定,人格权受侵害时,以法律有特别规定者为限,得请求损害赔偿或慰抚金。其特别规定的方式,首先为列举受侵害之人格权的种类(例如“民法”第19条、第192条至第195条),其次为限制得请求赔偿之损害类别:财产上损害或非财产上损害(例如“民法”第193条、第195条;“个人资料保护法”第28条第1项至第2项;“著作权法”第85条第1项)。得请求财产上损害赔偿者有:侵害生命权(“民法”第192条),侵害身体健康(“民法”第193条),侵害著作人格权(“著作权法”第85条第1项);得请求非财产上损害赔偿者有:侵害生命权(“民法”第194条),不法侵害他人之身体、健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操,或不法侵害其他人格法益而情节重大者(“民法”第195条第1项),侵害著作人格权(“著作权法”第85条第1项)。“个人资料保护法”所涉及之人格权为隐私权,著作权法所涉及之人格权为发表权。法律有时亦限制其得请求损害赔偿之量的范围(“个人资料保护法”第28条第3项至第5项)。在此限度,人格权之保障有列举式规范态样的封闭性。

“民法”第184条第1项后段规定:“故意以背于善良风俗之方法,加损害于他人者,亦同。”该项规定因具有授权法院补充侵权行为法之法律漏动的机能,而使侵权行为法具有开放性,能随事务之发展而演变,以满足新生事务之规范需要。

三、人格权受侵害时之请求权

(一)请求权之规范基础

鉴于一个人当然不得侵害他人之权利,所以除去及防止侵害请求权(Abwehr- ansprüche)不但原则上适用于各种权利〔19〕债权虽为法律保护之权利,但由于必须透过毁损债之有体目标或阻止债务人为劳务之给付,始能妨碍他人债权之实现,加损害于债权,所以在第三人侵害债权之行为与债权之侵害结果间,可能因欠缺直接性,而不备故意、过失及因果关系之要件。此外,在因竞买而使债权人不能实现其债权的情形,虽备故意或过失及因果关系之要件,但可能因肯认竞争之正当性,而阻却违法,以致不构成不法之侵权行为。例如“民法”第244条第3项规定,债务人之行为非以财产为目标,或仅有害于以给付特定物为目标之债权者,不适用前两项关于诈害债权之规定。从而债权人不得请求除去或防止其妨害,或请求损害赔偿。,而且不以其侵害有故意或过失为要件〔20〕例如关于所有权及其他物权,“民法”第767条规定:“所有人对于无权占有或侵夺其所有物者,得请求返还之。对于妨害其所有权者,得请求除去之。有妨害其所有权之虞者,得请求防止之(第一项)。前项规定,于所有权以外之物权,准用之(第二项)。”关于占有,“民法”第962条规定:“占有人,其占有被侵夺者,得请求返还其占有物;占有被妨害者,得请求除去其妨害;占有有被妨害之虞者,得请求防止其妨害。”在德国,对不法侵害他人人格权之除去及防止侵害请求权或不作为请求权,以《德国民法典》第1004条第1项第一句之类推适用为依据(Larenz/ Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl ., München 2004, § 8 Rn. 52, 54; Wolf/ Neuner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 10. Aufl ., München 2012, § 13 Rn. 24; Jürgen Helle, Besondere Persönlichkeitsrecht im Privatrecht, 84ff..)。同见解参见郑玉波:《民法总则》(修订十一版),黄宗乐修订,三民书局2008年版,第120页。其认为“民法”第18条第1项之侵害除去、防止请求权,系一种绝对权,与所有权妨害排除请求权之性质相同。。关于姓名权,“民法”第19条前段规定:“姓名权受侵害者,得请求法院除去其侵害”。关于一般人格权,“民法”第18条第1项规定:“人格权受侵害时,得请求法院除去其侵害;有受侵害之虞时,得请求防止之。”

然权利受侵害时,其权利人必须有侵权责任或危险责任之法律依据,始得对于加害人请求损害赔偿(Ersatzansprüche)。虽然“民法”第184条第1项前段规定,“因故意或过失,不法侵害他人之权利者,负损害赔偿责任。”且人格权为法律所肯认的权利之一,但因“民法”第18条第2项规定,人格权受侵害时,以法律有特别规定者为限,始得请求损害赔偿或慰抚金。所以,因人格权受侵害,而要请求财产上损害或慰抚金(非财产上损害)之赔偿,在“民法”第184条第1项前段之外,必须以法律另有特别规定为依据。由是认为,人格权在侵权行为法之保护,采特别人格权主义。换言之,关于特别人格权与一般人格权之保护的对比,主要系指其侵害之损害赔偿而言。关于其不得侵害之不作为请求的保障,适用于一切人格权,采一般人格权保障原则。〔21〕关于不作为请求权之保障,“民法第十八条第一项规定:‘人格权受侵害时,得请求法院除去其侵害,有受侵害之虞时,得请求防止之。’此项人格权系指一般人格权,包括法律明定的特别人格权。被害人的人格权受到限制或剥夺时,只须该侵害具有不法性,无论加害人有无故意或过失,被害人均得行使‘侵害除去请求权’或‘侵害防止请求权’。”参见陈聪富:《民法总则讲座:第三讲人格权的保护》,载《月旦法学教室》2013年第132期。然关于“民法”第184条是否为“民法”第18条第2项所谓之法律之特别规定,陈教授与本文采不同见解。其认为“按民法第一八四条第一项前段规定:‘因故意或过失不法侵害他人之权利者,负损害赔偿责任。’所谓权利包括一般人格权及特别人格权,于任何人格权受侵害时,被害人均得依本条规定,请求财产上之损害赔偿。但非财产上损害,则仅于有法律特别规定时,始得请求赔偿相当之金额。换言之,民法第十八条第二项规定,系指‘非财产上损害’(慰抚金)以法律有明文规定者为限,始得请求赔偿而言;至于财产上损害,依民法第一八四条规定,于任何人格权受侵害时,均得请求赔偿。”参见陈聪富:《民法总则讲座:第三讲人格权的保护》,载《月旦法学教室》2013年第132期。

“民法”第1条第2项所称之特别规定,现行“民法”中之明文规定为:第19条关于姓名权及第192条至第195条关于生命、身体、健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操,或不法侵害其他人格法益而情节重大情形之规定。受侵害之人格权如不属于上引特别规定所列举之种类,原则上不得请求损害赔偿。于是引起,就未经上述规定列举之人格权的侵害引起之非财产上损害,得否例外类推适用“民法”第195条,请求赔偿的问题。这涉及“民法”第18条第2项关于人格权受侵害时,以法律有特别规定者为限,始得请求损害赔偿或慰抚金之规定,是否限制其所称之特别规定的类推适用。因该特别规定以列举的模式规定,所以原则上应不许类推适用。如果因此不能满足部分人格权之规范需要,首先应从“民法”第184条第1项后段寻求其他法律补充的方法,在其加害人“故意以背于善良风俗之方法,加损害于他人”时,以之为依据,准予请求损害赔偿。不过,因为“民法”第184条第1项后段系紧续前段,规定其法律效力,亦同。而前段所定之损害赔偿限于财产上损害。是故,以同项后段为依据时,其赔偿之项目一时尚难及于非财产上损害之赔偿。如有给予非财产上损害之赔偿的需要,需进一步为法律补充上之论述。其可能的依据为“民法”第195条第1项第一句后段所定“不法侵害其他人格法益而情节重大者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额。”此为该项所定要件中关于“其他人格法益”之概括性及“情节重大”之“衡平性”所提供之法律补充的可能性。

在人格权受侵害时,不论所受侵害之人格权的种类为何,其被害人固皆有防卫性请求权。在此,无特别人格权之限制。然不仅在受有损害时,是否配予精神上或财产上损害赔偿请求权(Ersatzansprüche)有上述疑问;而且在未经授权而利用他人之人格权时,是否配予该他人不当得利返还请求权,或甚至配予不法无因管理之管理利益的移转或交付请求权等财产上请求权,不能一概而论。在这些情形,同样有特别人格权之限制的疑问。

特别人格权主义对于人格权之保护的限制,原则上固应不及于因侵害人格权而取得利益时,其人格权人对受有利益者享有之不当得利返还请求权。然因不当得利制度之建制考虑,其返还请求权之成立,虽不以取得利益者,有可归责之事由或知无法律上原因为要件。但其对人格权之侵害,仍必须与法律将该人格权配属于人格权人之利益(der Zuweisungsgehalt)相冲突,人格权人始得主张因该人格权之侵害,有配属于其人格权之利益移动至加害人,满足不当得利返还请求权在成立上,关于有财产利益自人格权人移动至侵害者的要件,构成侵入性之不当得利(die Eingriffskondiktion)〔22〕Larenz/ Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl ., München 2004, § 8 Rn. 57 .。侵害他人人格权者,是否知其受领利益无法律上原因,与其应返还之利益的范围有关。不知者,其所受之利益已不存在者,免负返还或偿还价额之责任(“民法”第182条第1项);受领人于受领时,知无法律上之原因或其后知之者,应将受领时所得之利益,或知无法律上之原因时,所现存之利益,附加利息,一并偿还,如有损害,并应赔偿(“民法”第182条第2项)。

此外,除规定对人格之权利不得抛弃外,上述请求权中,其属于请求非财产上损害之赔偿者,起先也可能规定其无可转让性及无可继承性(“民法”第195条第2项),而后才在人格权之保护法制的发展上,渐次开放。特别是对容许在市场交易之人格财产权(例如姓名权及肖像权),始肯认其可转让性及可继承性〔23〕Horst-Peter Götting, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, Tübingen 1995, S. 1. 就此问题,曾世雄教授认为,“非财产上损害之赔偿请求权,未依契约获得承诺或未依诉讼方式起诉前,民法规定不得让与(“民法”第一九五条第二项、第二二七条之一、第九七七条第三项、第九七九条第二项、第九九九条第三项、第一〇五六条第三项)……赔偿请求权之专属性,得因依契约承诺或起诉而除去,债权如让与之同时约定不能之情形除去后方始生效者,如此之债权让与是否仍与禁止,或可适用该条项但书之规定,不无疑问……非财产上损害之赔偿请求权所以不得让与,理由虽杂,其重心乃在其具高度人格化。当被害人愿以契约之方式让与其非财产上之赔偿请求权时,被害人之意愿已经明白透露:非财产上损害之赔偿请求权置于一般交易秩序下,其原有人格化之色彩因而几以退色。此际,非财产上损害之赔偿请求权与一般债权已无不同,已无不许让与之理。但以被害人让与之意愿,为期其确切,民法仍有规定依契约承诺或起诉之限制。因此,是否禁止让与之理论依据,在于实体法上之理由,而是否禁止转让之标准,则借助证据法之法则。”参见曾世雄:《非财产上之损害赔偿》,元照出版公司2005年版,第131页以下。另外,王泽鉴教授亦表示,慰抚金请求权不得让与或继承,但已依契约承诺或起诉者,不在此限。换言之,契约承诺或起诉解除了慰抚金请求权的专属性,慰抚金请求权已依契约承诺时,表示被害人已有行使权利的意思。另外,王教授亦指出,德国于2002年施行的损害赔偿法已废除非财产上损害金钱赔偿专属性之规定,使非财产损害相当金钱赔偿的请求权得让与、继承。其废除之理由主要系为避免解释适用之争议,尤其是为保护被害人。参见王泽鉴:《人格权法》,作者自版2012年版,第484-488页。。

由于在损害赔偿之请求权,常遭遇损害之范围,在不当得利返还请求权,常遭遇利得数额之举证困难。因此,有时可能转依不真正无因管理中之不法无因管理的规定,请求加害人交付其因管理取得之利益,以避开举证之困难。在不法无因管理,本人(受害人)只需证明加害人因加害行为取得之利益。至于加害人就其因不法无因管理所发生之管理费用,固得主张自该管理利益减除,但加害人必须就该费用负举证责任〔24〕“著作权法”第88条第1项及第2项第2款规定,因故意或过失不法侵害他人之著作财产权或制版权者,负损害赔偿责任……前项损害赔偿,被害人得请求侵害人因侵害行为所得之利益。但侵害人不能证明其成本或必要费用时,以其侵害行为所得之全部收入,为其所得利益。另请参考《德国民法典》不真正无因管理之法律效力:依§687 Abs. 2BGB适用§681BGB准用§667BGB管理人应将其因事务之管理而取得之利益返还本人;而本人就其因该无因管理所取得之全部利益,依§687 Abs. 2BGB对管理人,负§684 Satz 1 BGB所定不当得利之返还义务。。此与在不当得利之返还的请求,请求权人不仅必须举证,返还义务人无法律上原因,受有利益,而且必须证明其所以受有利益,系由于请求权人受有损害。在举证责任之分配上,不当得利之返还请求显与不法无因管理之管理利益的返还请求不同。

(二)请求权之内容

人格权,不仅在法社会学之法的确信上(das Rechtsbewußtsein),而且在法律学与法实务之法释义学上(die Rechtsdogmatik)向来根深蒂固取向于精神上利益(die ideelle Interessen),而非其财产上利益(die materielle Interessen)之保护。因此,人格权受侵害时,关于其财产上利益的损害,1929年5月23日制定之“民法”第19条,仅就姓名权及1929年11月22日制定之“民法”第192条仅就生命权、第193条仅就身体、健康之侵害,规定得请求财产上损害赔偿。同时制定之“民法”第194条,仅就侵害生命权、第195条第1项仅就侵害身体、健康、名誉或自由,规定得请求非财产上损害赔偿。直至1999 年4月21日修定之第195条第1项,始增定侵害信用、隐私、贞操,或不法侵害其他人格法益而情节重大者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额。

四、请求权类型之增长

(一)1999年4月21日修正前之规定

防卫性请求权适用于全部人格权,所以并不限于特别人格权的问题(“民法”第18条第1项)。关于受保护之人格权的种类应限于法律明定之人格权的规定,首见于“民法”第18条第2项规定:人格权受侵害时,“以法律有特别规定者为限,得请求损害赔偿或慰抚金。”

其所称特别规定,首先指,姓名权受侵害者,得请求损害赔偿(“民法”第19条)。其次为侵害生命之财产上损害的赔偿责任。其范围含因不法侵害他人致死时,对于支出医疗及增加生活上需要之费用或殡葬费之人,以及对于被害人对之负有法定扶养义务者,加害人所负之损害赔偿责任(“民法”第192条第1项、第2项)。该条所定之赔偿责任的特色为损害赔偿请求权人并非直接受害人,而是为直接受害人支付必要费用之无因管理人,或因直接受害人死亡之间接受害的法定扶养权利人。不法侵害他人之身体或健康者,对于被害人因此丧失或减少劳动能力或增加生活上之需要,应负损害赔偿责任。(“民法”第193条第1项)。此为侵害身体、健康之财产上损害赔偿责任。归纳之,依上述规定,仅侵害生命、身体或健康而致生法律明文规定之上述损害时,始有财产上损害之赔偿请求权。

(二)1999年4月21日修正前之实务见解

“民法”第195条第1项原规定为:“不法侵害他人之身体、健康、名誉或自由者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额;其名誉被侵害者,并得请求为回复名誉之适当处分。”

1999年该条修改以前,关于与有夫(妇)之妇(夫)通奸者,及有夫(妇)之妇(夫)与他人通奸者之损害赔偿责任,“民事法院”多援引1952年台上字第二七八号判例:“按夫对于妻在现行法上并无何种权利可言,他人与其妻通奸,除应负刑事责任外,固无所谓侵害夫之权利,惟依社会一般观念,如该他人明知为有夫之妇而与之通奸,不得谓非有以违背善良风俗之方法加损害于人之故意,苟夫确因此受有财产上或非财产上之损害,依民法第一百八十四条第一项后段,自仍得请求赔偿损害”。〔25〕因“民法”第184条第1项后段所定之法律效力为:同于同项前段。所以,依后段规定,是否得请求非财产上损害之赔偿,是有疑问的。与1966年台上字第二〇五三号判例:“按民法第一百八十四条第一项前段规定以‘权利之侵害’为侵权行为要件之一,故有谓非侵害既存法律体系所明认之‘权利’,不构成侵权行为,惟同法条后段规定,‘故意以背于善良风俗之方法,加害于他人者亦同’,则侵权行为,系指违法以及不当加损害于他人之行为而言,至于所侵害系何权利,要非所问,而所谓违法以及不当,不仅限于侵害法律明定之权利,即违反保护个人法益之法规,或广泛悖反规律社会生活之根本原理的公序良俗者亦同,通奸之足以破坏夫妻间之共同生活,而非法之所许,此从公序良俗之观点可得断言,不问所侵害系何权利,对于配偶之他方应构成共同侵权行为。”

要之,“明知他人为有妇之夫而与之通奸者”(台湾“高等法院高雄分院”八十六年度上字第三七一号民事判决〔26〕该判决作成于1997年10月6日,是时并未有“民法”第195条第3项之规定,法院判决援引“最高法院”四十一年台上字第二七八号判例,认为“本件上诉人农秀兰明知被上诉人系上诉人邱荣之妻,上诉人邱荣明知本身系有配偶之人,竟为通奸行为,依上开说明自属故意以背于善良风俗之方法,加损害于被上诉人,从而被上诉人主张其因上诉人之通奸行为致精神上受有无以形容之煎熬而依据民法第一百八十四条第一项及第一百八十五条第一项规定,诉请上诉人连带赔偿精神慰抚金及自起诉状缮本送达翌日起算之法定利息,于法自属正当。”)及“与他人通奸之配偶”(“最高法院”八十六年度台上第二一九九号民事判决〔27〕该判决作成于1997年7月10日,是时并未有“民法”第195条第3项之规定,法院判决援引“最高法院”五十五年台上字第二〇五三号判例,认“按不法侵害他人之名誉者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额,民法第一百九十五条第一项定有明文。复按社会一般观念,如明知为有配偶之人而与之通奸,不得谓非有以违背善良风俗之方法,加损害于他人之故意,苟其妻确因此受有财产或非财产之损害,依民法第一百八十四条第一项后段,自得请求赔偿,最高法院五十五年台上字第二○五三号着有判例。故被上诉人以上诉人与陈怡君通奸系共同为侵权行为,请求上诉人赔偿其非财产上之损害,洵无不合。”)应依“民法”第184条第1项后段,负损害赔偿责任。然于1999年修法后,关于有夫(妇)之妇(夫)与他人通奸应负损害赔偿责任者,法院直接援引“民法”第195条第3项规定作为规范基础(“最高法院”九十五年度台上字第二三四号民事判决〔28〕该判决作成于2006年2月16日,法院判决以:“上诉人与杨女间有上述之不正当交往,显见上诉人违反夫妻忠贞义务,而故意以背于善良风俗之方法侵害被上诉人基于配偶关系之身分法益,且情节重大。被上诉人依民法第一百九十五条之规定,请求上诉人赔偿非财产上之损害(精神慰藉金),于法有据。”参照)。

另外,关于“信用”和“隐私”,修法前虽未明示列举于“民法”第195条条文中,惟“最高法院”八十六年台上第三五三七号民事判决认为,就散布不实传单损及被害人之人格、信用与声誉者,“被上诉人依民法第一百八十四条第一项前段、第一百九十五条第一项等规定,请求上诉人赔偿其精神所受痛苦之损害,并为回复其名誉之适当处分,自属有理。”对于侵害信用,认为应包含于广义的名誉权内〔29〕修法前,“最高法院”八十六年台上第三五三七号民事判决引用“民法”第184条第1项前段为侵害信用所生非财产上损害之赔偿依据,并不妥当。盖一方面该条第1项所定者原为财产上损害之赔偿,另一方面如解释其前段所定之权利包含人格权,显与“民法”第18条第2项之规定相冲突。修法后,最高法院维持信用权包含于名誉权之见解:“……次按侵害法人之名誉,为对其社会上评价之侵害。又侵害法人之信用,为对其经济上评价之侵害,是名誉权广义言之,应包括信用权在内。”“最高法院”九十年度台上字第二一〇九号民事判决参照。。另就装设影像器窥视他人洗澡,侵犯他人隐私权之行为,台湾“高等法院”八十七年上字第七六号民事判决认为,“所谓隐私权,乃系不让他人无端地干预其个人私的领域的权利,此种人格权,乃是在维护个人尊严、保障追求幸福所必要而不可或缺者。人的尊严是宪法体系的核心,人格权为宪法的基石,是一种基本权利……故自宪法保护人格权及人格尊严的基本价值,并参酌修正草案对隐私权之保障,及不法侵害自由权与隐私权之重要特征相同,应类推适用民法第一百九十五条之规定,因故意或过失不法侵害他人隐私权等人格利益而情节重大者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额……上诉人张建丰系不法侵害上诉人李惠华等个人私事不受干预的隐私权利,且情节重大,依前述说明,应类推适用民法第一百九十五条规定,上诉人李惠华等人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额。纵如上诉人张建丰所辩目前民法第一百九十五条之规定,并无隐私权受侵害得请求非财产上之损害赔偿,惟上诉人张建丰之行为,亦属侵害上诉人李惠华等人之身体权,且系故意以背于善良风俗之方法,加损害于他人,上诉人李惠华等人主张其等亦得依民法第一百八十四条第一项后段规定,请求非财产上之损害赔偿,自属有据。”该号判决以类推适用“民法”第195条之规定、或依“民法”第184条第1项后段规定,得请求非财产上之损害赔偿为其论据。再参照台湾“高等法院”八十五年度诉易字第四十四号民事判决,就伤害、妨害自由、揭人隐私之行为,亦依“民法”第184条第1项后段、第195条第1项规定,认为原告得请求精神慰抚金。

就人格权之保护,由于“民法”第18条第2项采特别人格权原则,且第195条第1项为其配套之受保护人格权之列举规定,是故,以第195条第1项之类推适用为侵害其所未列举之人格权的损害赔偿请求权之论据,并不妥当。至少在已有“民法”第184条第1项后段可为其请求权之规范基础时,应可避免,以第195条第1项之类推适用为其请求权之规范基础。当然困难是:依“民法”第184条第1项后段,固得请求财产上赔偿,但因后段所定之法律效力为与前段同,而前段所定之法律效力为请求财产上之损害赔偿,因此,依后段规定,是否得请求非财产上赔偿,仍非无疑问。然鉴于故意背于善良风俗加损害于他人时,其行为已可自证其赔偿义务的正当性,而人格权受侵害时,易于造成非财产上损害。是故,当有故意背于善良风俗加损害于他人之人格权的情形,其非财产上损害与财产上损害至少有相同受赔偿之正当性。所以,在必须基于法律补充,以“民法”第184条第1项后段,为人格权受侵害者之损害赔偿请求权的依据时,应亦容许请求非财产上损害的赔偿。

(三)1999年4月21日修正后之规定及实务见解

鉴于人格权为抽象法律概念,其内容与范围,每随时间、地区及社会情况之变迁有所不同,所以,立法上自不宜限制过严。否则受害者将无法获得因受侵害而发生之财产上及非财产上之损害赔偿,有失情法之平。然现行条文列举人格权之范围,仅为身体、健康、名誉、自由四权,揆诸现代法律思潮,似嫌过窄,“立法院”于是斟酌我国传统之道德观念,扩张其范围,使之及于信用、隐私、贞操等之侵害,并增订“不法侵害其他人格法益而情节重大”等文字,避免挂漏(立法理由参照),于1999年4月21日将该条项修正为:“不法侵害他人之身体、健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操,或不法侵害其他人格法益而情节重大者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额。其名誉被侵害者,并得请求回复名誉之适当处分。”

另外,基于身份法益与人格法益同属非财产上法益,而该条第1项仅规定被害人得请求人格法益被侵害时之非财产上损害赔偿,至于身份法益被侵害可否请求非财产上之损害赔偿规定则付之阙如。鉴于父母配偶与本人之关系亲密,而因此种亲密关系所生之身份法益被侵害时,其所受精神上之痛苦甚深,于是在1999年修法时,于该条增订第3项规定:“前二项规定,于不法侵害他人基于父、母、子、女或配偶关系之身分法益而情节重大者,准用之。”

自1999年修法后,法院已改直接援引“民法”第195条作为隐私权受侵害之损害赔偿责任的规范基础。此可参见“最高法院”2004年度台上字第1979号民事判决〔30〕该判决作成于2004年9月29日,判决以:“……再按所谓隐私权,乃系不让他人无端干预其个人私的领域之权利,此种人格权乃是在维护个人尊严,保障追求幸福所必要而不可或缺者。人的尊严是宪法体系的核心,人格权为宪法的基石,是一种基本权利。张俊宏身为立法委员,其要求保持隐私之程度固较一般人为低,但并不致于因前开身分而被剥夺。众所周知,立法委员于开会期间,选民或民众可透过立法院之总机转接或直接以书状送立法院达到陈情之目的,且李敖对于张俊宏主张于各地均设有选民服务处或办公处所之事实,亦不争执,则以立法院之办公场所及各地之服务处,已足畅通民众陈情管道,实无再将其居家住址及私人电话、移动电话公开之必要,是李敖于其节目中揭露张俊宏之电话住址等隐私数据,自属侵害张俊宏之隐私权,而其主观上对于自己的言论内容均有所认知及意欲,李敖就此应负侵权行为之损害赔偿责任无疑。又按不法侵害他人之隐私,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额,民法第一百九十五条第一项定有明文,而慰抚金之赔偿,须以人格权遭遇侵害使精神上受有如何苦痛为必要,其核给之标准,固与财产上损害之计算不同,然非不可斟酌双方身份、资力、与加害程度,及其他各种情形,核定相当之数额。”、台湾“高等法院台南分院”2004年度上易字第218号民事判决〔31〕该判决作成于2005年3月24日,判决以:“……当可认上开诋毁之文字,乃系出自被上诉人同一侵害上诉人与查名邦名誉权及信用权之手法,再者,被上诉人上开共同连续妨害上诉人与查名邦名誉之事实,亦经刑事庭同此认定,分别判处彼等罪刑确定,有台湾台南地方法院九十二年度易字第五二九号及本院九十二年度上易字第九六〇号妨害名誉刑事案卷可考,益征被上诉人上开辩解,无可相信。准此,被上诉人先后于公众场合散布上开不实内容之文字,使不特定第三人得以阅知,已使上诉人与查名邦于社会上之品格、声望、信誉及信用之评价受到贬损,自属侵权行为,故上诉人与查名邦主张被上诉人共同侵害彼等之名誉权及信用权等情,自属有据。 (二)按因故意或过失,不法侵害他人之权利者,负损害赔偿责任。故意以背于善良风俗之方法,加损害于他人者,亦同;又数人共同不法侵害他人之权利者,连带负损害赔偿责任;再不法侵害他人之身体、健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操,或不法侵害其他人格法益而情节重大者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额。其名誉被侵害者,并得请求回复名誉之适当处分,民法第一百八十四条第一项、第一百八十五条、第一百九十五条第一项分别定有明文。本件上诉人与查名邦主张被上诉人共同侵害彼等名誉权及信用权之事实,业如前述,则上诉人依前揭规定请求被上诉人连带赔偿非财产上损害及为回复名誉之适当处分,洵属有据。”。

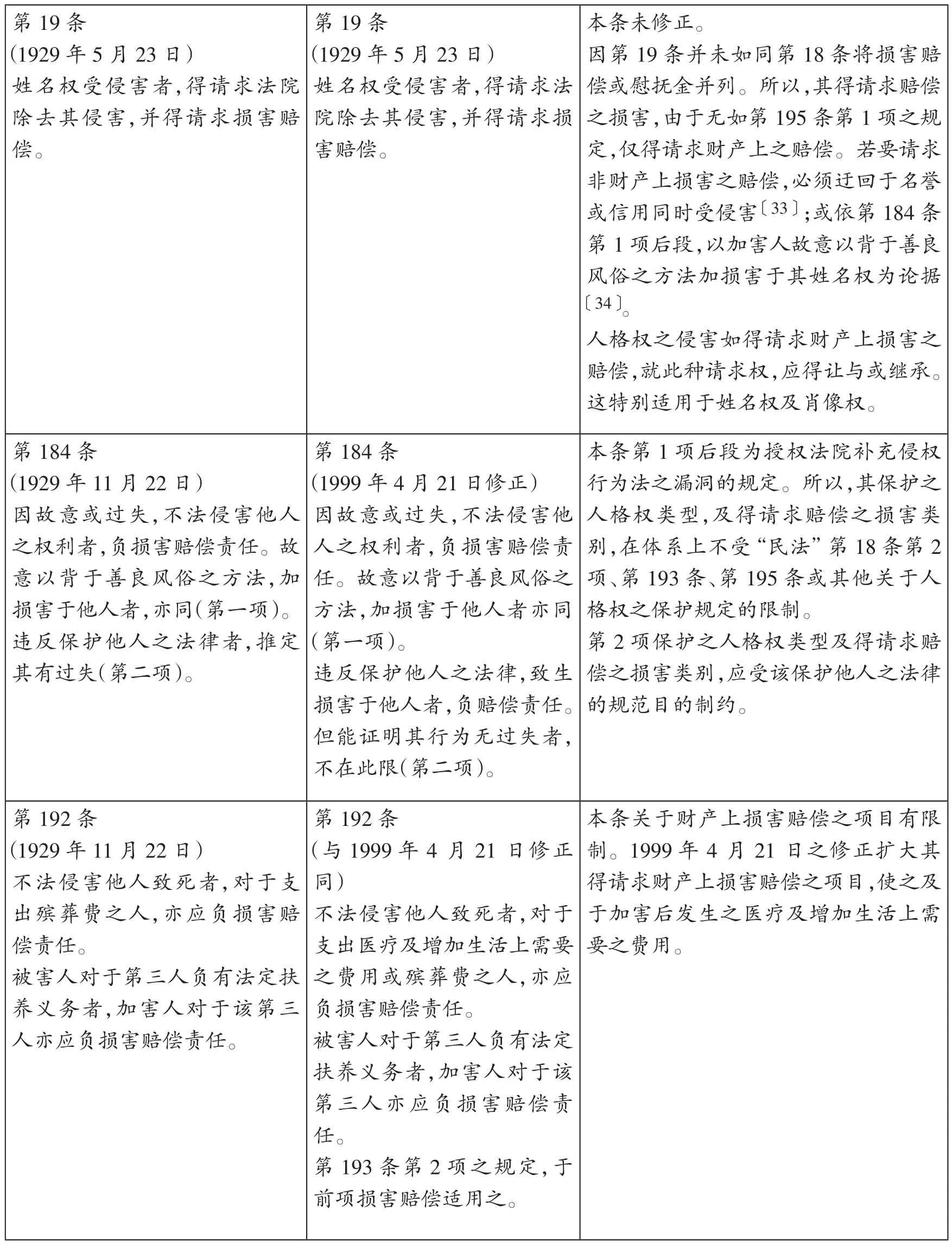

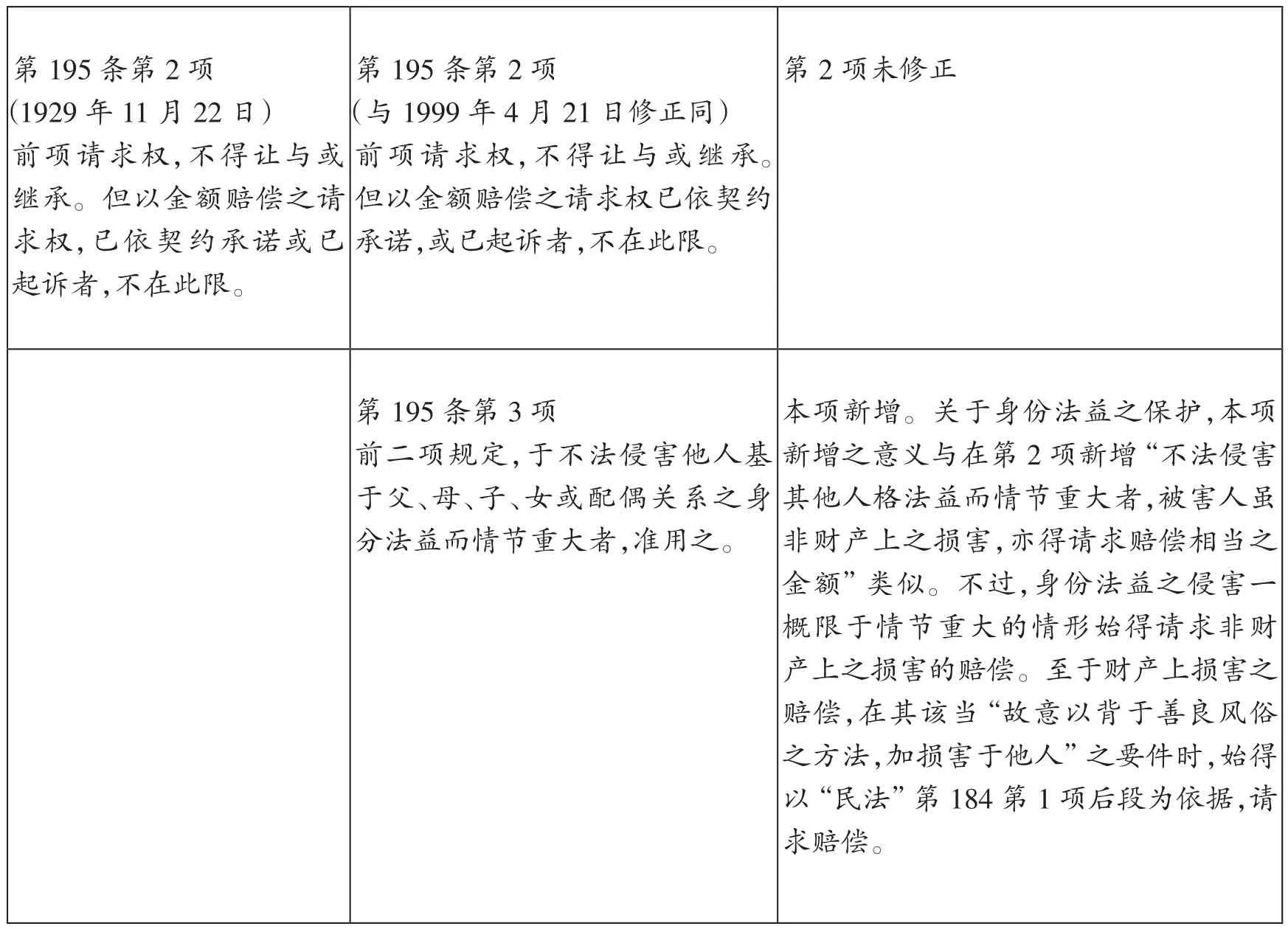

历次修正支条文对照表〔32〕〔33〕〔34〕〔35〕

〔33〕 相同见解参见台湾“高等法院”八十五年度诉易字第五号民事判决。〔34〕 但“最高法院”八十四年度台上字第一一七五号民事判决认为,“……再故意以背于善良风俗之方法,加损害于他人者,亦构成侵权行为,民法第一百八十四条第一项后段固定有明文,惟须以违背善良风俗之方法为之,始足当之,而使用名称之行为本身,并无违背善良风俗可言,从而上诉人主张被上诉人使用相同之英文名称,系以背于善良风俗之方法加损害于上诉人,即非可采。”

〔35〕 关于肖像权受侵害,实务见解仍认为得依“民法”第195条之规定请求非财产上损害赔偿,将其归类为同条项之“其他人格法益”中,然需个案权衡认定肖像权之侵害是否具有违法性。参见“最高法院”一〇四年度台上字第三二六号、“最高法院”九十七年台上字第一三九六号、台湾“高等法院”一〇三年度上字第一四七二号、台湾“高等法院”一〇三年度上字第九一九号民事判决。当将肖像权归类为人格权之一种,基于“民法”第18条第2项,不适合将之论为“民法”第184条第1项前段所定之权利之一。另第195条第1项所定之特别人格权是否得类推适用至该项所未列举之特种人格权,亦有商榷余地。其实在负面之侵害型态及在未经同意之利用的经济利益上,肖像权与姓名权类似,在其能够客观连结于特定人时,使具有侵害性或借用性,因此,有相同之保护需要及理由。是故,设要藉助于类推适用保护肖像权,应类推适用“民法”第19条。

第195条第2项(1929年11月22日)前项请求权,不得让与或继承。但以金额赔偿之请求权,已依契约承诺或已起诉者,不在此限。第195条第2项(与1999年4月21日修正同)前项请求权,不得让与或继承。但以金额赔偿之请求权已依契约承诺,或已起诉者,不在此限。第2项未修正第195条第3项前二项规定,于不法侵害他人基于父、母、子、女或配偶关系之身分法益而情节重大者,准用之。本项新增。关于身份法益之保护,本项新增之意义与在第2项新增“不法侵害其他人格法益而情节重大者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额”类似。不过,身份法益之侵害一概限于情节重大的情形始得请求非财产上之损害的赔偿。至于财产上损害之赔偿,在其该当“故意以背于善良风俗之方法,加损害于他人”之要件时,始得以“民法”第184第1项后段为依据,请求赔偿。

五、尚需补充之法律漏洞

自1945年8月起,“宪法”及“民法”在台湾地区施行七十余年后,如上所述,跟随民主宪政进步国家保障基本权利及人格权之思潮,基本上在制定法所保障之特别人格权部分,没有明显的差异,例如已有明文规定,对姓名权(“民法”第19条)、生命(“民法”第192条生命权)、身体、健康(“民法”第193条)之侵害,有财产上损害赔偿请求权;对生命(“民法”第194条)、身体、健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操之侵害,有非财产上损害赔偿请求权(“民法”第195条第1项)。此外,还对前述以外之人格权规定,“侵害其他人格法益而情节重大者,被害人虽非财产上之损害,亦得请求赔偿相当之金额。”〔36〕另有散见于民法以外对人格权之特别保护规定:关于个人资料遭不法搜集利用、著作人格权之侵害、性骚扰、因食品之消费引起之消费损害,其受害人就其所受财产上及非财产上损害得请求赔偿,并另有专法规定(“个人资料保护法”第28条、“著作权法”第85条、“性骚扰防治法”第9条、“食品安全卫生管理法”第56条第1、2项)。另就消费损害,“消费者保护法”第7条尚有无过失之危险责任的赔偿规定,得请求财产上损害之赔偿。至其有过失,致消费者之人格权受侵害者,依“民法”第227条之一,债务人准用“民法”第192条至第195条之规定,负损害赔偿责任。亦即侵害生命、身体、健康者,负财产上及非财产上损害赔偿责任。

尚存在的问题包括四个方面。首先,如将人格权的保护,由特别人格权朝一般人格权扩大,如何将尚未明文规定的人格权项目包括进来。这当中尚未有特别规定者有,肖像权和表意权。有些虽已有特别规定,但局限于非财产上损害赔偿,例如名誉、自由、信用、隐私、其他侵害人格法益而情节重大。所以如要就因其侵害而引起之财产上的损害请求赔偿,尚待于法律补充。

其次,在损害赔偿方面,财产上损害,应包含哪些项目;非财产上损害,其计算或裁量标准应如何具体化。

再次,当有些人格权之侵害,尚未有明文特别规定其财产或非财产上损害之赔偿时,就其财产上损害及非财产上损害,应藉助于哪些规定,对之为法律补充。财产上损害原则上应藉助于“民法”第184条第1项后段,非财产上损害应藉助于“民法”第195条第1项第一句后段。

最后,以人格权侵害为发生原因之请求权,特别是关于非财产上损害赔偿,有得否让与或继承的问题。

此外,假定有人以未经授权而使用他人之人格权的方法,侵害他人之人格权,从而得到财产上利益,是否可肯认人格权被无权使用,对于无权使用人有不当得利返还请求权;或得依不法无因管理之规定,请求交付或移转管理利益。例如未经授权使用他人之姓名、肖像,而引述他人之言论、故事,报导新闻、书写传记或广告货物或服务〔37〕肯定见解,参见陈聪富:《民法总则讲座:第三讲人格权的保护》,载《月旦法学教室》2013年第132期。“在人格权财产价值受侵害时,例如未经明星运动员同意,而以其肖像使用于运动用品或服装广告上,被害人就其所受之财产上损害,得主张侵权行为的损害赔偿请求权(民法第一八四)或不当得利请求权,而以其通常应支付的对价,计算应偿还的价额(民法第一七九、一八〇)。”。

以上这些问题,当其发生疑问,而有规范需要时,必须藉助于法律补充,寻求其该当之规范。

另在人格权之保护,亦常有与宪法对他人保障之基本权利冲突的情形,例如隐私权与新闻报导自由间,常需藉助于宪法解释机关之解释,透过利益权衡,厘清其分际,而后私人始能例外根据宪法的规定,就其基本权利直接对第三人主张其保护效力。另基本权利亦可能与公共利益发生冲突,例如隐私权与国家安全间之利益冲突。

(责任编辑:马长山)

* 黄茂荣,中国财税法治战略研究院首席教授,台湾大学法学院兼任教授。