无居民海岛开发PPP模式的困境与路径选择

王 琪,尹延科,张 霜

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

无居民海岛开发PPP模式的困境与路径选择

王 琪,尹延科,张 霜

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

政府公私合作 (PPP)是继行政主导型、企业主导型之后无居民海岛开发中不可或缺的重要部分,分析无居民海岛开发中的公私合作可以进一步促进无居民海岛开发进程。然而,无论是从理论上还是在实践中,无居民海岛开发在海岛权属、项目审批、有偿使用制度及开发模式选择方面存在一些问题,并面临 “短板门” “玻璃门”和 “弹簧门”等困境。分析国内外无居民海岛开发成功经验,从无居民海岛开发中的PPP模式的适应性角度出发,为解决问题和破除困境提供路径选择,这对完善无居民海岛开发管理制度具有不可忽视作用。

无居民海岛;开发模式;困境;路径选择

引言

我国无居民海岛数量众多且富有独特的资源价值,其利用状况关系到我国海洋产业发展和强国战略的实现。党的十八大报告提出了“提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国”的发展战略。中央十八届三中全会提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营,让市场在资源配置过程中发挥决定性作用”,从某种意义上也推进了无居民海岛公私合作(PPP)进程。作为政府和社会资本合作在海洋领域的表现形式——无居民海岛开发的政府和社会资本合作,也为民营资本进入海洋基础设施建设提供了准入性机会和政策性的鼓励。

尽管我国强调提高海洋资源开发能力,但由于无居民海岛开发建设周期长、投资风险大、运作利润低,准入门槛高,导致民营资本进入困难,而政府财政资源有限,仅凭政府自身能力难以满足基础设施建设的巨额资金需求。而另一方面,民间资本数量庞大,其投资渠道狭窄,社会资源未得到有效配置,难以展现自身能力。当前有关政策推进公私合作(PPP),但在具体执行过程中,仍然存在着例如“短板门”“玻璃门”和“弹簧门”等现象,影响无居民海岛的科学开发利用,进而影响海洋经济发展。因此,无居民海岛公私合作(PPP)仍然面临困境,需要依据不同领域选择与之相适应的举措。

1 无人居住海岛开发公私合作(PPP)概况

公私合作(Public-PrivatePartnership,PPP)作为新兴的政府治理模式,体现了政府把某些职能还给企业的先进理念,尤其在十八届三中全会鼓励社会资本参与基础设施建设后,大量关于公私合作的研究开始涌现,但海洋经济社会中无居民海岛公私合作研究则少之又少,因此,有必要先对海洋基础设施建设公私合营的定义和方式进行界定。

1.1 定 义

无居民海岛开发公私合作隶属于一般意义上的公私合作,具有公私合作的一般特点,也具有其作为无居民海岛公私合作的特殊性。从各国和国际组织对PPP的理解来看,PPP有广义和狭义之分。广义的PPP泛指公共部门与私人部门为提供公共产品或服务而建立的各种合作关系,而狭义的PPP可以理解为一系列项目融资模式的总称,包含BOT、TOT、BT等多种模式。关于公私合作的概念目前还没有一个公认的说法,但公私合作更多的是一种概念,而不是单指某种形式或者某种模式。不同的人从不同的角度会有不同的理解,但无论何种定义都认同以下几点:公共部门与私营部门的合作;把提供公共产品或服务,包括提供基础设施,作为合作的目标;强调利益共享;风险共担。贾康、孙洁提出,PPP是指政府公共部门在与非政府的主体(企业、专业化机构等)合作过程中,使非政府主体利用其所掌握的资源参与提供公共工程等公共产品和服务,从而实现政府公共部门的职能并同时也为民营部门带来利益[1]。贾康、孙洁给出的定义准确把握PPP最核心内容:合作共赢。

目前有关涉海公私合作研究较少,且大多局限于公私合作某一具体模式、融资方式研究。在民营资本参与无居民海岛开发方式方面,郑凌燕认为目前宁波民营资本进入海洋基础设施建设领域的方式主要为参股投资和自主投资,其它的方式较少,且资金、技术的高要求对民营资本进入海洋基础设施建设构成阻碍,并按照海洋基础设施建设风险和收益程度确定民营资本参与方式[2]。在无居民海岛开发投融资方面,祝素月以海洋经济建设和金融改革为切入点,研究海洋经济中基础设施建设投融资创新模式,认为财政投融资计划适合当前海洋经济基础设施融资的需要,探讨了财政投融资计划的运作模式[3]。在具体实施效果方面,朱大霖分析了PPP模式在海洋环保产业发展运用中的意义与契机,并对红树林和湿地自然保护区实践PPP模式的运作方式进行了阐述[4]。在开发具体形式方面,朱坚真认为海岛开发的模式因为主体不同而各有特点,一般可以划分为政府主导型、企业主导型、民间投资主导型和外资开发型等[5]。许文燕提出无居民海岛开发BOT模式的定义,它是指海岛所有者通过特许权协议,依法将无居民海岛开发的特许权授予私人或单位为开发海岛而成立的项目公司,由项目公司在特许期内进行建设、经营,特许期满后,项目公司将无居民海岛开发特许权及特许项目交还给海岛所有者[6]。

为更深入探究无居民海岛开发公私合作模式,首先应明确其定义。根据无居民海岛开发相关法律法规,结合公私合作的定义,本文将无居民海岛开发公私合作定义为:以保护无居民海岛生态为前提,在政府的合理引导和保障机制下,海洋主管部门及其他有关部门、沿海地方政府与非政府主体合作,非政府主体利用其所掌握的资源参与提供公共产品和服务,从而实现政府公共部门职能的同时也为民营部门带来利益。

1.2 具体实施模式

把PPP模式的融资、运营管理方法与我国无居民海岛特殊属性相结合,运用到无居民海岛开发现状的改善中,便产生了我国无居民海岛开发的公私合作具体实施模式。

在公私合作中主要包含委托运营(Operations &Maintenance,O&M)、建设—移交(Build-Transfer,BT)、管理合同(ManagementContract,MC)、建设—运营—移交 (Build-Operate-Transfer,BOT)、转让—运营—转让(Transfer-Operate-Transfer,TOT)、建设—拥有—运营(Build-Own-Operate,BOO)、改建—运营—移交(Rehabilitate-Operate-Transfer,ROT)等等,这些模式可以融合、变通,能够满足各种特定项目建设的特别需求。但目前国内外无居民海岛开发的主要实施模式是以BOT模式为主。

1.3 国内外成功的两种开发模式

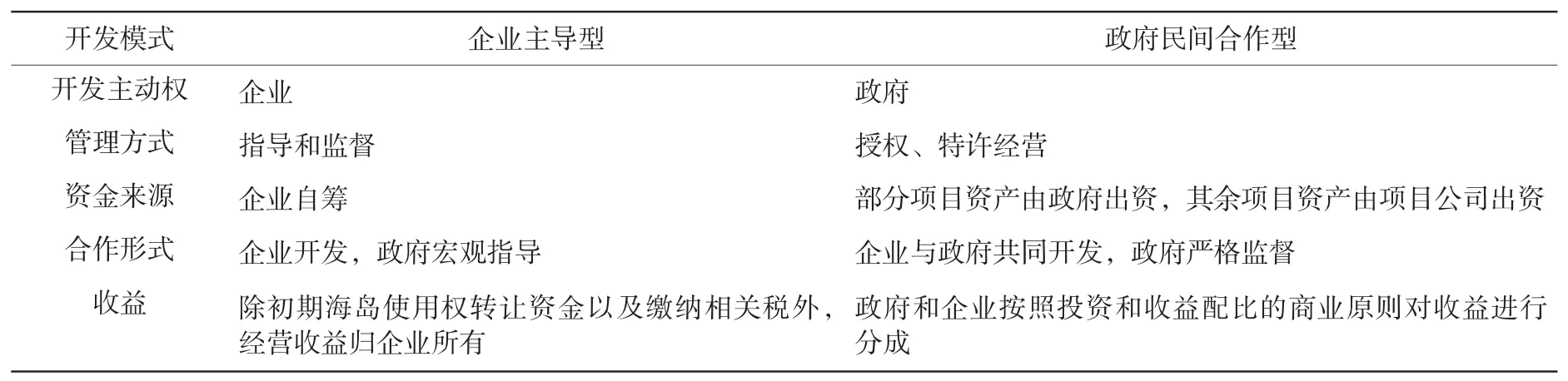

1.3.1 “马尔代夫”模式——企业主导型

马尔代夫已经成为世界著名的海岛度假胜地,也是无居民海岛开发成功的典范。马尔代夫特别重视海岛规划,每一个无居民海岛的开发,均先由一个经济主体(投资公司)向政府租赁一个无居民海岛,在海岛上建一家酒店,以完整、独立、封闭式的度假村模式经营发展。这种一岛一店的开发模式取得极大成功,被称为海岛开发的“马尔代夫模式”。

从现有资料来看,“马尔代夫”模式具有以下几个特征:其一,由于其开发性质多为旅游用岛,因此无居民海岛开发相关工作由旅游部门负责。其职责包括海岛建筑物审查批准、代表国家对外出租海岛、组织审查海岛开发规划和海岛开发建设的布局、制定滨海旅游法规,以及旅游业的日常监督管理。旅游部门功能的多样性避免由于职能分散导致扯皮推诿现象,为政策执行提供更可靠的依据,同时也为民营资本顺利进入提供坚实保障,提高无居民海岛开发效率。其二,马尔代夫成立了由旅游、渔业、交通等部门组成的国家旅游委员会。由于无居民海岛旅游开发涉及渔业和交通方面,横向的多部门联合为及时解决旅游发展中遇到的问题奠定合作基础。三个部门协同制订相关法律规范,避免信息不对称阻碍民营资本进入以及开发进程[7]。马尔代夫模式主要是由企业为主导并掌握开发主动权,政府只在宏观层面上发挥指导和宏观调控的作用,对开发海岛的法人主体进行监管。政府以招牌挂或者申请审批的形式,将无居民海岛使用权批准给那些良好信誉和较强实力的企业或个人。

1.3.2 以广州放鸡岛为代表的开发模式——政府民间合作型

广东省茂名市电白县放鸡岛的开发模式属于典型的政府民间合作性开发模式。2005年起由茂名放鸡岛旅游开发有限公司开发,该公司实际上是以台商和地方政府合作形式成立的。地方政府和台商按比例投入开发建设资金,对海岛开发收益进行分成。目前,放鸡岛是政府民间合作、开发较为成熟、市场化开发程度较高且知名度较大的无居民海岛[8]。

政府民间合作型是目前我国无居民海岛开发比较成熟的一种开发模式。其主要特点有:第一,政府掌握主动权,通过招标等方式合理选择开发主体,调动民间资本(民企或自然人)参与到无居民海岛开发利用中;第二,沿海地方政府代表国家行使无居民海岛所有权,民间资本拥有使用权,确定前期投资比例和后期收益分配比例。第三,政府不仅作为合作对象,还作为监管主体,一旦无居民海岛开发利用中出现问题,或者民营资本出现差错,政府有责任收回民间资本对无居民海岛的使用权。因此,此种模式对民营资本而言具有风险和收益的两面性,但也是政府民间合作、开发较为成熟、市场化开发程度较高的模式。

2 我国无居民海岛开发现状及问题

2011年4月12日,国家海洋局向社会公布我国第一批开发利用无居民海岛名录,涉及辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等8个省区,共计176个“无人海岛”。第一批开发利用无居民海岛名录在《中华人民共和国海岛保护法》公布实施后最具有衡量价值,通过对公开的176个无居民海岛中已开发的数量进行统计来观察政策实施效果,根据中国海岛网统计,首批开发利用无居民海岛名录中已经开发的无居民海岛共48个,其中有10座无居民海岛发放“无居民海岛使用权证书”,其余已开发无居民海岛使用权证书发放情况不明。沿海省市无居民海岛开发完成率最高为山东省50%,最低为江苏省0%。其中珠海市二洲岛、三角岛和小蜘洲,但这三个海岛使用权五年未获批,直至2016年也并未进入实质的开发阶段。根据《2015年海岛统计调查公报》统计,截至2015年底,依据《中华人民共和国海岛保护法》共批准开发利用无居民海岛16个,无居民海岛开发总体进程缓慢,导致无居民海岛开发政策出现“叫好不叫座”的现象。无居民岛投资此前已开始数年,为何至今不温不火?且民营资本作为实体经济中的“鲶鱼”,为何无居民岛投资仍遭遇活力不足的困境?

表1 企业主导型和政府民间合作型开发模式比较Tab.1 The comparison of the enterprise-oriented development model and the government-nongovernmental cooperative development mode

2.1 海岛权属不清,难以调动投资者积极性

无居民海岛使用权是指公民、法人依法对国家所有的无居民海岛享有的占有、使用、收益并排斥他人干涉的权利[10]。在国家海洋行政主管部门出台文件后,沿海省市(区)无居民海岛主管部门制定的相应政策中,对无居民海岛使用权的获得及转让规定较少。国家对无居民海岛所有权依据《中华人民共和国海岛保护法》规定:“无居民海岛属于国家所有,国务院代表国家行使无居民海岛所有权”,但长期以来,国家对使用权界定及其转让缺乏详细规定。《无居民海岛保护与利用管理规定》未指出获得海岛使用权可再转让,地方政府也采取比较模糊的态度,地方性管理办法或条例中均未说明是否可再转让,造成实际操作中初始转让及再转让困难[11]。虽然在《无居民海岛使用权登记办法》中规定无居民海岛使用权可依法转让,但具体可操作细节仍不明了。无居民海岛有众多开发模式可以试点实施,国家一方面鼓励民间资本进入无居民海岛开发领域,另一方面却在政策中对无居民海岛开发利用过程中使用权规定较少,政策文件并未对无居民海岛开发过程中不同属性建设的使用权进行详细规定,导致对其享有使用权投资者无法独立支配海岛使用权。价值评估是产权界定重要前提,我国在无居民海岛开发实践较少,加之无居民海岛资源多样性、生态脆弱性,为无居民海岛价值评估和产权界定带来困难,因此产权界定不清的症结在于价值评估管理制度尚不健全。

2.2 项目审批涉及管理机构繁多

《中华人民共和国海岛保护法》规定:“开发利用前款规定的可利用无居民海岛,应当向省、自治区、直辖市人民政府海洋主管部门提出申请,并提交项目论证报告、开发利用具体方案等申请文件,由海洋主管部门组织有关部门和专家审查,提出审查意见,报省、自治区、直辖市人民政府审批”[12]。而在实际运作中海岛的开发权由海洋局掌管,招商引资靠招商局统筹,规划建设涉及规划局和住建局,项目论证需经发改委批准,而多头管理必然带来职能重叠、多头审批现象,影响政策目标实现。因此,我国无居民海岛开发缺少一个“马尔代夫无居民海岛开发模式”中统一协调部门,为民营资本进入无居民海岛开发提供绿色通道。

2.3 有偿使用管理亟待完善

无居民海岛开发公私合作本质上是以保护无居民海岛生态为前提,在政府的合理引导和保障机制下,无居民海岛管理部门与非政府主体合作,非政府主体利用其所掌握的资源参与提供公共产品和服务,从而实现政府公共部门职能的同时也为民营部门带来利益。利益作为民间资本衡量是否进入无居民海岛开发领域最主要依据,其规定是否完善将直接影响无居民海岛能否得到可持续利用。但无居民海岛使用金征收方面政策仍存在以下问题:其一,政策更新较慢,距《无居民海岛使用金征收使用管理办法》政策出台已六年,沿海地区社会经济和海洋经济发展水平、资源的稀缺程度等发生了较大的变化,无居民海岛使用权出让最低价标准与市场价格偏离,对无居民海岛评估价格偏低[13],易造成国有资源性资产大量流失。其二,部分无居民海岛立法前尚未被纳入有偿使用管理。在《海岛保护法》生效前,已有3 000多个无居民海岛被开发利用,一部分岛屿依据有关法规缴纳使用金,其余岛屿未缴纳任何费用,虽然国家海洋局于2011年出台《关于推进海岛保护法生效前已用岛活动确权登记工作的意见》[14],但由于确权登记工作时间短(一年)、确权登记任务量少等原因,其效果并不理想。地方层面仅福建省和山东省出台相关文件针对“法前已开发利用无居民海岛项目”进行严格审查,规范无居民海岛开发行为,其他沿海省市将法前用岛行为有效纳入无居民海岛有偿使用管理体系尚无具体实施措施。因此,有偿使用管理亟待完善。

2.4 自身条件较差,难以选择合作开发模式

无居民海岛依托条件较差,对自然侵蚀缺乏抗拒力。无居民海岛中的多数岛礁断裂发育,风化强烈,许多岛礁由于海浪的侵蚀、风力作用而存在海岸侵蚀、基岩裸露和陡坡失稳及岛岸崩塌问题,导致岛屿岸线后退、岛屿面积缩小。加之大多数无居民海岛地形较低,岛上植被发育较差,极易受海平面上升和海洋风暴潮的侵袭[15]。由于海岛本身所具有的这种自然地形条件,使得在无居民海岛开发模式的具体实施过程中增加成本。不少无居民海岛开发者仅着眼于经济效益,缺乏海岛开发的整体规划和评估,开发手段落后,层次低,效益不高,盲目性强。现有的开发模式如海水养殖、海岛旅游、临港产业、仓储平台等大都单一发展,一岛一用导致海岛利用率低,开山采石和炸岛炸礁等掠夺性开发模式则让不少海岛永久性消失[16]。

3 我国无居民海岛开发PPP模式存在的困境

剖析我国目前无居民海岛开发PPP模式存在问题,问题背后的症结所在是我国无居民海岛开发PPP模式存在行业准入门槛高(短板门)、行政准入门槛高(玻璃门)、信息不对称(弹簧门)三个困境。

3.1 行业准入门槛高——短板门

资金、技术的高要求对民营资本进入无居民海岛开发构成阻碍,其基础设施的建设需要大量资金,这是大部分民营企业无法满足的,影响了民营资本进入无居民海岛开发的积极性。且无居民海岛开发对技术水平要求较高,由于无居民海岛远离陆地、易受台风等天气影响等特点,对“岛主”进行无居民海岛开发带来挑战。同时也意味民营资本在进行投资时自身能力仍是限制其进入相关领域不可忽视的重要因素。

3.2 行政准入门槛高——玻璃门

其他领域的充分竞争使无居民海岛开发暴露未能开放领域的高墙,无居民海岛开发中与海洋经济密切相关的通讯、电缆、铁路、跨海大桥等带有某种程度的自然垄断性的开发,加之政府鼓励和引导民间资本投资无居民海岛开发的政策细节缺失,民营资本被间接堵在行政准入高墙之外。国家对海岛开发的规定严格,要开发某个海岛需要先做单岛规划,之后报批。但相应的条件都比较高,这会让很多想进入的企业自动退出。

3.3 信息不对称——弹簧门

弹簧门指民营企业刚踏入某些领域后稍不小心就被弹出来,因而失去投资资格。类似于土地开发管理规定,无居民海岛开发也有严格的行政要求,例如《广西壮族自治区无居民海岛保护条例》规定“‘岛主’超三年未开发利用无居民岛屿的,将被有关部门收回,‘岛主’不尽责,最高罚10万元”[17]。信息不对称等因素,使民营资本在开发过程中如履薄冰,且易被“弹出门外”。

4 无居民海岛开发中的PPP模式路径选择

4.1 无居民海岛基于资源利用的开发类型

本文涉及无居民海岛开发仅限于利用资源类海岛[18],排除特殊用途海岛的开发利用,即规划期内,因岛屿及岛屿周围海域具有较为丰富的港口、岸线、滩涂、旅游、生物、矿产、土地、景观等方面的资源,根据当地经济、社会发展的需要,进行适度开发建设的无居民海岛。结合《浙江省无居民海岛保护与利用规划》中提到的利用类无居民海岛分类,将其归纳为三种类型:工程与工业类开发、农业产业类开发以及旅游类开发。

4.1.1 工程与工业类开发

工程与工业类开发主要指利用海岛实施港口航运、建设跨海桥梁、防波堤以及开放利用无居民海岛海洋能源等开发行为。海岛的主要构成成分是基岩,基岩的特点决定了我国海岛冬天不结冻,岛岸线蜿蜒漫长,且深水岸线占据多数的优点形成了海岛港口池水开阔且避风的特点,这些都是海岛工程与工业类开发的天然条件。再加上这些海岛大多分布在离陆地较近的海域,更有利于海岛工程与工业类开发。主要包括陆地和岛屿区域联动发展,产业联动发展。实行区域内资源共享并保持各自特色,发展核心龙头产业的基础上带动其他相关产业发展。利用港口优越的资源条件,通过联动发展,形成石化、物流、旅游等相关海岛产业链。

无居民海岛工程与工业类开发主要涉及公共基础设施建设,由政府(政府投融资平台公司)或第三方部门投融资、建设管理,最后融资和建设费用由政府偿还给投资方,政府及管理部门在BT投资全过程中行使监管、指导职能。

4.1.2 渔业类资源开发

渔业类开发主要指利用岛屿建设围塘养殖场和管理人员、渔汛期渔民的临时居住设施,利用岛屿周围海域实施水产养殖、繁育,以及对气候、土壤、淡水资源等适合发展农、林、牧业的无居民海岛的开发利用。我国海岛鱼类资源丰富,种类繁多,为渔业成为海岛支柱产业提供了天然条件,有利于开展渔业农业养殖和林业种植活动。

海岛具有独特的土壤、气候资源,传统种植及养殖模式不符合无居民海岛保护的要求,因此新型农业种植、渔业捕捞养殖方式对海岛农业开发及海岛渔业健康发展具有重要意义。

4.1.3 旅游类开发

旅游类开发主要指利用岛屿及岛屿周围海域进行观光旅游、休闲旅游,以及适度建设旅游接待所需的宾馆、码头、商业设施。海岛相对与世隔绝的地理位置和独特的自然风光构成了海岛丰富的自然旅游资源。

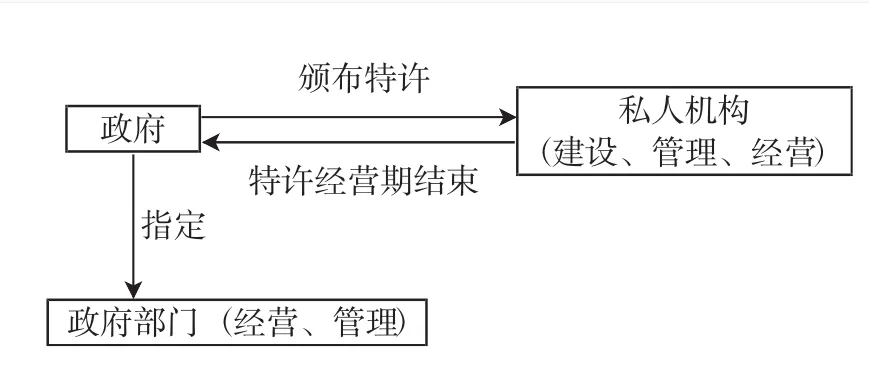

旅游资本,最基本的是风景资源与文化资源。但是《风景名胜区管理条例》和《文物保护法》的颁布,使旅游资源成为不可转让的资产,其经营权也不允许流通。因此大部分无居民海岛旅游资源开发主要由政府向私人机构颁布特许,允许其在一定时期内筹集资金建设无居民海岛旅游相关设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。

4.2 BT、TOT、BOT模式在无居民海岛开发中适应性分析

4.2.1 BT模式在工程与工业类开发中适应性分析

BT模式即Build-Transfer(建设—转让),是基础设施项目建设领域中采用的一种投资建设模式,指根据项目发起人通过与投资者签订合同,由投资者负责项目的融资、建设,并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人,项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报,基础设施建设完工后,该项目设施的有关权利按协议由政府赎回。

BT模式多运用于基础设施建设,BT投资也是一种“交钥匙工程”,社会投资人投资、建设,建设完成以后“交钥匙”,政府再回购,回购时考虑投资人的合理收益。在无居民海岛工程与工业类开发中,以建设港口、跨海桥梁和防波堤等基础设施建设为主,属于一般意义上纯公共物品,国家拥有所有权、经营权,具有非排他性和非竞争性,不以营利为主要目的。政府进行前期规划以及招标,通过BT合同(或协议)授权项目中标人成立项目公司,政府在其间监督无居民海岛工程与工业类开发项目建设,在项目建成竣工后,按照BT合同(或协议),投资方将完工的项目移交给政府(政府投融资平台公司)。政府(政府投融资平台公司)按约定总价(或完工后评估总价)分期偿还投资方的融资和建设费用。可以发挥投资商的投资积极性和项目融资的主动性,缩短项目的建设期,保证项目尽快建成、移交,能够尽快见到效益,解决项目所在地就业问题,促进当地经济的发展。

图1 BT融资模式运作简图Fig.1 Sketch of the operation of Build-Transfer financing model

根据工程与工业类开发的内容及其特点,工程与工业类开发涉及国家命脉,在无居民海岛开发的BT模式应用上,BT模式只是建设,最后转让政府,不涉及经营,对于民营资本来说,可以降低投资风险,提高民营资本投资积极性。其次,工程与工业类开发主要解决无居民海岛开发模式单一问题,通过联动发展形成相关产业带,提高资源利用率,实现无居民海岛开发的最大效益。在行业准入门槛问题上,BT模式不涉及对于技术的高要求,因而有利于调动投资者的积极性。

4.2.2 TOT模式在渔业产业类开发中适应性分析

所谓TOT融资方式,即Transfer-Operate-Transfer(移交—经营—移交)。指政府将已经建成投产运营的基础设施项目移交给投资者进行运营;政府凭借所移交的基础设施项目未来若干年内的收益(现金流量),一次性从投资者处融资,再将资金用于新的基础设施项目建设;当经营期届满,投资者再将项目移交回政府。其间并不涉及建设方面,只是将经营权授予给投资者,减少建设环节带来的债务风险。

图2 TOT融资模式运作简图Fig.2 Sketch of the operation of Transfer-Operate-Transfer financing model

无居民海岛渔业产业类资源以利用为主,开发为辅,并且渔业产业类资源中渔业资源属于准公共物品中公共池塘物品,具有非排他性和竞争性,通过合理界定产权可以提高资源利用率。针对这一类无居民海岛资源,较少涉及基础设施建设,政府在一次性从投资商处融资后,将其经营权移交给投资方,投资方通过经营获取利润,通过引进先进渔业养殖及捕捞技术,大力发展生态养鱼方式方法,推进渔业创新和科技服务,最大化利用渔业资源以寻求最大利益。在兼顾海岛经济发展、社会效益及生态保护三者的前提下开发渔业资源。

4.2.3 BOT模式在旅游类资源开发中适应性分析

BOT即Build-Operate-Transfer(建设-经营-转让),实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式,以政府和私人机构之间达成协议为前提,由政府向私人机构颁布特许,允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。政府对该机构提供的公共产品或服务的数量和价格可以有所限制,但保证私人资本具有获取利润的机会。整个过程中的风险由政府和私人机构分担。当特许期限结束时,私人机构按约定将该设施移交给政府部门,转由政府指定部门经营和管理。具有市场机制和政府干预相结合的混合经济的特色。

旅游业因其兼具经济和社会功能,且具有资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好等特点,被誉为“朝阳产业”,海岛旅游作为海洋旅游的重要形式,极具开发价值。但我国绝大多数无居民海岛都远离大陆,交通不便,水、电、医疗等基础设施也相对落后,因而前期建设资金量大,运营周期长,需长时间投入才能得到预期开发效果,这对于政府或私营者来说都是较大的挑战,任何一个单独个体都无法自行承担。由于我国近年来市场经济的快速发展,使得企业和社会组织积累了大量资金,国内银行人民币存款余额也逐年上升,而这部分资金需要寻求投资机会,而旅游类资源属于准公共物品中俱乐部物品(可以低成本的排他),通过收费实现收益,政府通过授权投资方建设无居民海岛旅游相关基础设施并经营一定年限。而BOT模式恰好运用自身融资特点发挥民间资本优势,为行业准入问题和行政准入问题的解决提供了出路。

图3 BOT融资模式运作简图Fig.3 Sketch of the operation of Build-Operate-Transfer financing model

5 结 语

尽管PPP模式存在实际争议并面临众多问题,但是不难发现,PPP模式在无居民海岛中具有其应有的实践价值。在总结马尔代夫模式和我国广州放鸡岛开发模式的基础上,结合无居民海岛基于资源开发的开发类型,创新开发模式。纵然,在剖析三种模式的适用性的基础上,无居民海岛的PPP模式的实践之路任重而道远,需要政府和民营企业共同努力,打破“短板门、玻璃门和弹簧门”。民营企业应提高自身实力,政府应完善无居民海岛开发符合民资实际的准入规则和实行标准。未来,PPP模式将在提高无居民海岛开发和资源利用效益中发挥重要的实践意义。

参考文献:

[1]贾 康,孙 洁.公私伙伴关系PPP的概念起源特征与功能[J].财政研究,2009(10):4-12.

[2]郑凌燕.宁波民营资本进入海洋基础设施建设的模式选择及政府保障机制构建[J].宁波经济(三江论坛),2015(6): 22-24+28.

[3]祝素月.海洋经济建设中基础设施融资模式研究——以浙江省为例[J].商业现代化,2012(20):107-108.

[4]朱大霖,岳 鑫.我国海洋环保产业发展中PPP模式——以红树林和湿地自然保护区为例[J].海洋经济,2014(6): 11-15.

[5]朱坚真,吕金静.海岛开发模式及其对策研究[J].福建江夏学院学报,2012(6):8-13.

[6]许文燕.我国无居民海岛开发中的BOT模式研究[D].青岛:中国海洋大学,2012.

[7]高俊国,夏东兴.无居民海岛对外开放管理体系研究[J].海洋开发与管理,2006(4):74-78.

[8] 张盼盼,张凤成,李 博.无居民海岛开发模式研究[J].海洋开发与管理,2014(4):4-7.

[9]何玉新.我国首批176个“无人海岛”开发利用现状调查[EB/OL].(2011-12-30).http://news.163.com/11/1230/08/ 7MGPJJHN00014AEDhtml.

[10]程功舜.无居民海岛使用权若干问题分析[J].海洋开发与管理2010,27(1):9-11.

[11]王 淼,袁 栋.无居民海岛使用权转让问题探讨[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2007,14(3):5-8.

[12]第十一届全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国海岛保护法[L].2010.

[13]吴姗姗,王 双.无居民海岛有偿使用管理亟待规范[N/L].(2016-08-10).中国海洋报.http://www.oceanol.com/guanli/ ptsy/yaowen/2016-08-10/61993.html.

[14]国家海洋局.关于推进《海岛保护法》生效前已用岛活动确权登记工作的意见[EB/OL].2011-08-24.http://www.soa. gov.cn/zwgk/hygb/gjhyjgb/2011_2/201508/t20150826_39751. html。

[15]罗美雪,翁宇斌,杨顺良.福建省无居民海岛开发利用现状及存在问题[J].台湾海峡,2007(2):157-164.

[16]苗增良,陈朝喜,崔大练,等.无居民海岛开发利用存在的问题及开发模式探讨——以浙江舟山为例[J].安徽农业科学,2013(13):6 108-6 110.

[17]彭媛媛.“岛主”三年未开发岛屿将被收回——广西出台立法保护无居民海岛,将于明年2月1日起施行[EB/OL].(2016-10-04).http://www.chinaislands.gov.cn/contents/ 30109/21033.html.

[18]浙江省人民政府.浙江省无居民海岛保护与利用规划[Z]. 2013-08-15.

PPP Model for the Development of the Islands with no Residents: Dilemma and Path Selection

WANG Qi,YIN Yanke,ZHANG Shuang

(Law&Politics School,Ocean University of China,Qingdao 266100,China)

The public-private partnership(PPP)occupies an indispensable important part in the development of the islands with no residents after the administrative leading,enterprise leading in the islands with no residents.Analyzing the development of the islands with no residents can promote the development process of the islands with no residents further.Whether in theory or in practice,however,the development of the islands with no residents still face some troubles,such as short door,glass doorand clicks.From the angle ofthe adaptability ofthe PPP modelin the developmentofthe islandswith no residents,analysisofthe path selection for solving problem and breaking away from the plight in the development of the islands with no residents is very necessary.

Islands with no residents;Development mode;The mire;Path selection

F205

:A

:2095-1647(2017)01-0009-09

2016-12-05

王琪,女,博士,教授,博士生导师,中国海洋大学法政学院副院长,中国海洋大学MPA教育中心主任,主要研究方向为海洋公共管理学、海洋政治,E-mail:qiwang16@126.com。