博弈论视角下的医患合作分析

侯 蕾

(天津中医药大学社科部,天津 300193,houlei1123@aliyun.com)

博弈论视角下的医患合作分析

侯 蕾

(天津中医药大学社科部,天津 300193,houlei1123@aliyun.com)

医患关系本质上是一种信托关系,以经济学视角分析,人与人之间的信任是以具备利益交集的合作行为为基础的。尽管猎鹿博弈表明有限理性个体在合作问题上的态度往往是谨慎和猜忌的,但医患互动的实践属性能够使双方生成社会化的合作情感。在现实中,医生过多的个人利益考虑,患者既往消极的就医体验,以及医疗市场特殊性等问题都会阻碍医患合作,需要有针对性地解决。

医患关系;合作;博弈论;行为经济学

现代医患关系的性质具备两面性:一面是基于社会民主化和法治化进程的契约性质,即强调医患交往过程的平等性、公正性及规范性;一面是包含人文情怀和伦理道德追寻的信托性质,即通过标的双方在互动中建立的信任,来评价医疗活动的效果。后一种认识更为深刻,它是医学模式转变和医学世界观演化的重要体现。因为只有把医学道德进步看作医学模式转变的重要力量,把医学视为道德科学,对于患者生物-心理-社会角度的全面关怀才有现实意义和操作基础。医学有显著的道德本质[1]。可见,坚实的信任感是形成良好医患关系的关键。那么医患间的信任从何而来呢?为什么中国当下医疗环境会频发因缺失信任而造成的医患两败俱伤的困局?本文将暂时搁置道德、情感和关怀论角度的探讨,而以行为经济学中的有限理性人为假设,以博弈论中的猎鹿博弈为基本模型,来解释医患之间信任缺失的机理和“利他”情感出现的必然性,并试图结合中国社会现实的医患合作困境给出对策。

1 “猎鹿博弈”与医患合作分析

从普通个体角度出发,一个人之所以信任他者,可能出于功利目的,如达成特定的目标;或者是既往的互动造就了良好的声誉及深厚的感情联系。最为理想的状态是,互动的各方在共同合作中建构了一种共有身份和认同,形成了所谓的“集体身份”。个体将信任行为看作与集体内他人完善积极关系的机制,当个体获悉信任他人的臆想行为得到证实时,他们甚至可能会体验到比实际利益更多的快乐[2]。抛开道德因素不谈,从经济学理性人角度分析,对于任意的陌生人来讲,能够形成合作是产生信任的前提。合作不同于和谐。和谐是指行为者的行为能够自动促进其他行为者目标的实现,而不需要协商和博弈。合作首先必须是行为者预期到了调整策略以获得好处的可能性。纯粹的利己主义者认为,人们并不是因为互爱或应当互爱而分工合作,而是因为合作对于他们自己的利益价值超出了由此行为引发的机会成本和损失,使人不得不调整行为以适应社会要求的、不得不尊重别人的权利和自由、不得不以和平协作代替敌对与冲突的,不是爱、仁慈,也不是任何同情心[3]。医患关系作为一种既普遍又特殊的人际关系,包含着多样化的利益交织与冲突,显然一定具备丰富的合作意义。尽管如此,医患交往仍可能面临由于种种非技术性原因造成的合作未能实现情形,本文称之为一方或双方的“背叛”。医方背叛行为常表现为:常规检查和辅助检查的不负责任,滥用药,为了避免风险而采取的过度防御性医疗措施,以及非技术原因对患者的遗弃等;患方背叛行为表现为:由于不信任医方而造成的依从性差,主动隐瞒病情和症状或采取其他欺诈行为,干扰正常医疗活动秩序的行为,以及极端的伤医杀医事件等。

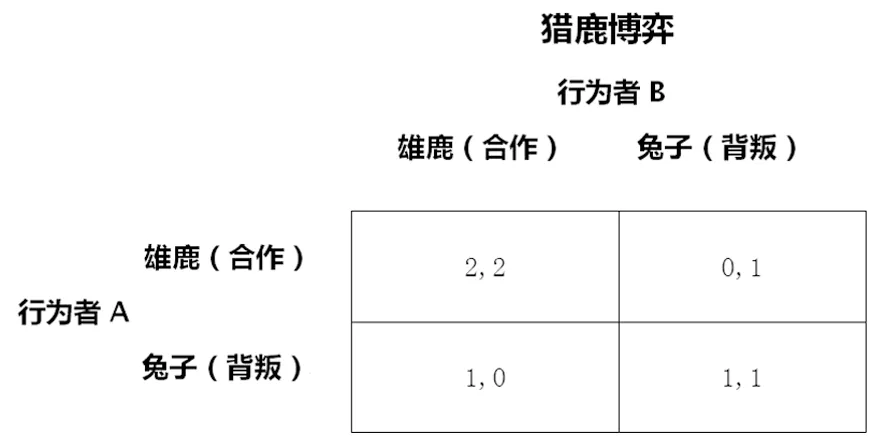

我们可以通过行为经济学中的猎鹿博弈模型来对上述医患互动行为进行解释。假定有两名猎人,如果合作猎鹿可以获得最大收益,互不合作则每人只能通过猎兔得到更小的收益。如果仅有一人合作则合作方受到“剥削”而颗粒无收,不合作方能保证获得猎兔的利益。模型的报偿结构见下图所示。显然,在这个结构中,存在双方均选择猎鹿策略的帕累托最优支付。猎鹿博弈揭示的本质在于,尽管合作的收益最大,在信息传递不完全的前提下,互动双方会更多地选择缺乏效率的策略,采取相互背叛各自猎兔而不是合作。这一点已经被经验检验而证明(Russell Cooper在1990年的实验中表明,当不允许信号传递时,有97%的参与选择了不合作的猎兔策略)。 在分析原因时,行为经济学家指出,猎人是风险厌恶者,因此会追求最小化联合风险策略。联合风险是指把每名参与者未改变策略但其他参与者改变策略所导致的成本相乘。如果一名猎人选择猎鹿,另一名猎人改变策略猎兔,对于未改变者来说,其成本就是2;如果角色调换,结果也是一样,因此选择猎鹿的联合风险为4;如果两人都选择猎兔,那么改变策略不会引致成本,联合风险为0[4]。赫伯特·西蒙(Herbert A. Simon)的有限理性理论假定:行为者受到信息处理能力和认识能力的限制,以及心理、情绪、本能以致所处环境的影响,不能充分利用信息,其所做出的决策至多仅能达到满意程度,而非利益最大化。这一假定是行为经济学在解释人类行为各种“异象”上对传统经济学最有利的补充。据此,可以判定,人类理性的有限性反映在合作问题上往往表现为谨小慎微和相互猜忌。

通过上述分析可知,尽管医患充分合作且相互信任能够使双方利益最大化,但在实际互动过程中,不首先采取合作行为是一种自保策略,它可以使风险降到最低,却也是可行的。除了一些极为极端的现象,如对对方造成人身伤害,背叛或起码采取怀疑态度至少不会让自己成为博弈的输家。因而,在初次博弈过程中,作为有限理性的医患双方进行试探性的接触就成为了常态。在医生看来,在不能确保陌生患者是否为合格“合作者”的情况下,采取周到而全面的问诊和体格检查,过大剂量的药物治疗,严谨甚至略显含糊的语言表述,虽然可能给患者造成较大的医疗成本和精神担负,但却是合乎理性的。对一个对自己充满不信任感的患者做医疗最优化的选择,风险巨大,远远超过可能得到的物质和精神收益。作为患者,在不了解医生医德医术的情况下,一种观望和比照的心态也十分明显。因为依从于一个不称职的医生不但意味着隐私的暴露,金钱的损失,还会造成健康利益随时间拖延而受到更大损毁的可能。当医患双方都察觉到对方持怀疑态度的信号时,“怀疑困境”更会由此形成,进而对后来的接触造成更加消极的影响。在此种逻辑下,医患之间的合作效率通常不高。

然而,从现实中看,医患接触可能由于一些社会性的因素变得不那么悲观,往往呈现积极的一面。有限理性理论认为,个体理性的假设并不等于利己主义假设,更不等于人的攻击天性假设,乐于合作且有较强“互惠性”的人会由于合作的可预期性倾向于把别人的偏好纳入自己的效用函数中。人类群体在互动中的趋社会情感,诸如羞辱、负罪感、荣誉感、同情以及制裁背叛者的敏感性是社会存在的主要精神因素[5]。医患合作实现的关节点在于医疗行为。通过医疗行为的持续有效性,医生获得与其劳动耗费相配的经济报酬,良好的声誉,未来可能晋升的乐观预期,职业价值充分实现及适度帮助他人的满足感。如脑神经学者发现,当一个人实施捐赠时,大脑的中脑缘通道分泌多巴胺,给人带来十足的愉悦感,慈善施予所带来的快感是有生理学依据的[6]。再如一个具有良好声誉的医生能够缓解患者的不信任感,进而改变患者对被施与医疗行为的预期,表现出与医生合作的姿态。医生如果要获得更多的患者资源以及在竞争性的医疗机构中获得更高的位子,就必须建立良好声誉,为潜在患者群传递高质量服务的信息。更重要的是,这种声誉只有通过以往长期的针对许多患者的准确诊断与适宜疗效,并在很大程度上通过患者和同行的口碑而得以树立[7]。上述这些收益能够衍生出多样的医学美德,如同情、可信、诚实、良心等,改变行为体的认同、价值判断,将一个仅把医学工作视为安身立命之本的利己主义者演化成具备充足医疗使命感的互惠利他者或曰“移情者”。

另外,患者对医疗机构需求的刚性造成医患间类似猎鹿博弈的重复多次出现,而这种关系的持续恰是合作最终能够实现的关键原因。在确保拥有利益交集的前提下,由于博弈重复进行和人类的学习能力等因素,即使最严谨的合作研究者也认为合作能够广泛的衍生和进化出来[8]。作为患者一方,由于在医疗活动中的最优收益预期,对医学和医生产生牢固信任,为将来可能的就诊行为塑造有益的正反馈机制。所有这些因素正体现了医患长期互动中人类有限理性的特质:患者信任医生不是出于纯粹理性的计算,而是长久以来对于此等职业美好希冀和崇高思想寄托;医生全身心替患者着想,除了利他行为本身可能带来的愉悦感,还有患者自身脆弱性带给施救者的那种忘我和济世精神。

2 现实情境下医患合作的困境及对策

猎鹿博弈是一种典型的合作博弈论模型,本文将医患互动放置在此模型视角下主要在于:医患间的合作或不信任策略会造成与猎鹿博弈类似的支付-报偿结构。不考虑第三方或外在因素,医患信任会使合作的收益明显大于其他选择,长远地忠诚于对方要比短期的投机行为获益更可靠,更可预期,特别是在医患持续交往条件下,屡次的合作更能有效缓解怀疑和防御心理。这是能够通过经验证明的。这一点确立了本文第一部分的合理性。但另一方面,我们必须尤为重视以下两点现实问题。第一,猎鹿博弈是完美信息博弈。亦即博弈者对整体支付-报偿结构的信息完全掌握,知晓风险和收益值。但现实中常常由于存在医疗信息公开“难题”,造成医患双方对有效医疗行为潜在收益值的误读,从而使合作丧失于萌芽状态。第二,猎鹿博弈是一种偏好对称博弈。模型假定两个博弈者对猎鹿和猎兔的内心评价相等(如前者赋值为2,后者赋值为1),因此才会出现帕累托最优选择。为了使问题分析更简洁,同时也是考虑到理想形态下,医患完备的合作均能够给双方带来较大的自我价值实现程度,本文第一部分假定医患博弈的收益是对称的。但在社会各种利益冲突交织和体制矛盾作用下,存在诸多因素会改变这种理论中的对称,使合作看起来不是互惠的,背叛才更具现实意义,且背叛的收益甚至远高于双方演化出来的利他情感收益的总和。厘清这些现实问题是解决我国当下医患信任困境的关键。

2.1 利益冲突对医生合作行为产生影响

传统理论认为,忠诚于患者是医生的职业美德之一。但在过去的一段时间当中,中国新的社会变化或更为严重的冲突削弱了这项规则。医生作为救死扶伤事业的奉献者,也有其个人利益必须进行维护。调查显示,2015年中国医生人均年收入为7.7万元,与2014年相比无明显增幅。 这个数字与中国一二线城市职工人均年收入相比并不算低,但考虑到医生职业压力、教育成本、工作强度及风险,付出与回报并不平衡,且横向比较,中国医师的收入水平远远低于世界大多数国家医师的收入水平。这也是导致超过7成的受调查者不满现状的主要原因。此外,还存在不同级别、不同地区医院医生收入差距较大的现象。

在现行的分配制度下,当个人利益与忠实于病人的义务发生矛盾时,医疗领域的利益冲突就产生了。这类利益冲突很普遍,它们已经渗透到付费医疗服务中,会刺激医生使用额外的诊断和治疗措施,尽管这些措施不符合患者的利益[9]。因此,此时医患博弈的偏好对称性发生了倾斜。忠诚的合作关系让医方收益低于正常值,部分医生会选择背叛与患者的合作。其表现为,医生过多地投身于与各种药商、药研机构和医疗风险公司的联手中,通过服务水平下降和给患者多做检查、开大处方药品得到提成等方式弥补其损失。显性的医师医疗服务市场价值失衡通过隐性的方式得到均衡[10],最终促成医生声望不断下降,患者愈发不信任医生。改善这种现状的制度手段是通过中央和地方财政方式提高医方报偿的分配水平,使收入直接体现工作创造力和奉献精神的价值,解除医生绩效与药品和辅助检查数量挂钩的制度缺陷,严厉监管和惩治收受隐性收入和灰色收入的行为。这样就平衡了博弈中“报偿结构”,明确了医方的社会定位,缓解了信任困境。

2.2 患者由于既往的经验低估了合作收益

行为经济学认为,人们都是有限理性的,他们的经济选择会受到心理状态、情绪及既往历史经验的影响而出现认知失调的现象。患者往往以医患互动中“脆弱消费者”的角色出现,他们对于医疗体验过程消极情境的敏感性和反应剧烈程度显然要更强于一般买卖关系中的个体。除了前文讲到的现行分配制度的因素,从个体来看,医生还可能因为过分重视短期利益,忽略了由此造成的长期成本而做出违背医德的事情,甚至造成医疗事故。亦即医生由于对未来预期的能力有所差异, 对信任感、声誉等精神财富做出了不同价值判断。社群主义者认为,人由社群生活和社会角色历史地建构,人根植于社会角色中;了解特定的人,就要了解其社群的历史、共同生活感和社会福利观[11]。患者对医疗的评价往往不是基于美好的预期,而是既有的体验和感官。心理学研究也发现,人们的反应,包括估计、态度和偏好,都取决于引致这些反应的情境和过程,即所谓的锚定效应[5]。短视且不负责任的医生会给患者造成消极的职业印象,并持续他们影响未来的医疗评价和判断,导致医疗博弈的合作收益被主观看低,博弈偏好对称打破。长此以往,患者形成了既不理解医疗,也不信任医生的思维定式,医疗依从性无从谈起,医疗纠纷频发。医生自觉医疗环境恶化,医患关系紧张,纷纷采取防御性医疗措施,加重患方负担,又进一步加重紧张。总之,医患关系紧张由最初的个案问题扩展到了整个体系问题。这种“正反馈”机制负面作用地充分暴露,体现出我国目前医疗管理机制不完善和医疗事故处理机制不顺畅的弊病[12]。只有各级医疗机构科学建立医疗风险管控机制与过程,完善医疗差错、事故鉴定程序、赔偿体系,疏通患者的维权通道,坚决打击故意侵犯医方名誉权的违法行为和医闹行为,创造良好的医疗舆论环境,才能获得患者信任,树立良好的合作共赢关系。

2.3 医疗市场的特殊性扭曲了合作激励

不能否认,自90年代中国医改开展以来,医患关系早已演变为一种发生在市场中的契约关系,价值规律和市场供求关系对药品和医疗服务的价格有决定性影响。患者作为特殊身份的消费者,其脆弱性不但体现在身心处于痛苦中,还体现在对医疗商品信息了解的绝对弱势地位上。这是与一般契约关系相比,医患契约关系最明显的特殊性。总体看,医疗服务供应方存在垄断性、技术性、主导性的特点:表现为服务产品的不可替代性和地域局限性,医疗服务供方往往具备专业的技能和知识,通过专业的学习和培训获得,一般患者难以企及,进而也间接导致医方在整个医疗互动过程中处于主导地位[13]。相反,患者无法在健康面临威胁的有限时间里,迅速对所要接受的医疗服务数量、质量做客观专业的评估,只能在完全处于被动局面条件下进行消费。这样的市场人格不对等性是患者难以产生信任的根源之一。更为严重的是,中国现行的以药补医机制加重了医疗服务的特殊性,使市场运行的机制发生了扭曲。公立医院广泛存在的药品加成,使作为医疗信息垄断者的医生,又兼具了患者医疗服务供给方和代理人的双重角色,刺激了医生权力寻租行为的发生。作为供求信号的价格机制被弱化,实际上变为医方独立起作用的单方机制,医疗服务项目的选择变成供方偏好而非需方偏好[14]。加之医疗领域诸多技术性和不确定性难题尚难以突破解决,患者难以理解医疗服务效果的不稳定性。其结果就是医疗行业的“诱导需求”与患者“花钱消病”的心理发生激烈交锋, 并演化为医患纠纷。

现行的医疗体制弊病加大了整个医疗体系背叛患者的刺激,破坏了医患合作博弈的客观报偿结构,信息的不完全性又加深了博弈者主观误读的可能,使患者对医生的信任丧失信心,为医患间的合作制造重重障碍。从制度上讲,打破壁垒的直接方式是逐步取消药品加成机制,设法降低医院药品和医疗服务成本,我国也从2012年开始在部分地区进行试点改革。但如何为患者减负的同时保持医疗机构的平稳发展,并最终协调好医患间的互利关系,还需要一套强有力的组合拳。宏观上,法律、制度建立要先行,将医患间经济社会行为尽可能纳入到可约束可规范的框架内;财政方面除了要保证政府补贴的公益性外,要积极发挥商业医疗保险等第三方金融机构在支付、监督及调解作用;同时利用公共媒介和自媒体平台开展广泛的包括服务、技术、市场等多方面的医疗信息披露,缓解患者由于信息不对称造成的信任缺失。微观上,医疗机构应鼓励、提倡医患真诚交流,激发医方同患者积极沟通的热情,以化解在药品、医疗服务价格中的误解;医疗机构和医生自身都应有意识地加强医学人文素养和伦理道德建设,并应树立这样一种自信:一个广泛的道德共同体能够凝聚乐于合作的人,朝着最优化的目标迈进。

[1] 张金钟,王晓燕. 医学伦理学[M].北京:北京大学医学出版社,2013:7.

[2] 罗德里克·克雷默,汤姆·泰勒. 组织中的信任[M]. 北京:中国城市出版社,2003:496.

[3] 路德维希·冯·米塞斯. 人的行为[M]. 上海:上海社会科学院出版社,2015:164,100.

[4] 尼克·威尔金森. 行为经济学[M]. 北京:中国人民大学出版社,2012:245,43.

[5] Samuel Bowles and Herbert Gintis. The Origins of Human Coopertionv[A]//Peter Hammerstein(ed.). Genetic and Cultural Evolution of Cooperation.MIT Press, 2003:5.

[6] The Economist print edition[J].2006.

[7] 郑大喜.制度经济学下的医师行为与和谐医患关系[J].现代医院管理,2010(2):33.

[8] 罗伯特·阿克塞尔罗德. 合作的进化[M].上海:上海人民出版社,1996:44-45.

[9] Ashley Wazana. Physicians and Pharmaceutical Industry: Is a Gift Ever Just a Gift? [J]. Journal of the American Medical Association,2011,283(3):375.

[10] 仇雨临,黄国武.中国医患关系的新制度经济学分析[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2015,28(1):3.

[11] 汤姆·比彻姆,詹姆士·邱卓思.生命医学伦理原则[M].北京:北京大学出版社,2014:353.

[12] 高其法.当前医患关系紧张的经济学分析及对策[J].医学与哲学(人文社会医学版),2007,28(12):21.

[13] 武兴龙.医患关系的经济学分析[J].卫生经济研究,2015(2):9.

[14] 杜书伟,郑大喜.医患关系中医务人员行为的利他主义经济学分析[J].医学与社会,2009,22(6):41.

〔修回日期 2017-03-01〕

〔编 辑 曹欢欢〕

Analysis of Doctor-Patient Cooperation Based on the Angle of Game Theory

HOULei

(DepartmentofSocietyScience,TianjinUniversityofTraditionalChineseMedicine,Tianjin300193,China,E-mail:houlei1123@aliyun.com)

Doctor-patient relationship is essentially a kind of trust relationship. From the perspective of economics, the trust between people is based on the cooperative behavior with the intersection of interest. Although the stag hunt game shows that the attitudes of bounded rational individuals on cooperationissues tend to be cautious and suspicious, the practice attribute of doctor- patient interaction enables the two sides to generate socialized cooperation emotion. In reality, the doctor’s too much consideration on personal interests, the patients’ previous negative medical experience, the particularity of medical market and other issues will hinder the cooperation of doctor-patient and it needs to be solvedtargeted.

Doctor-Patient Relationship; Cooperation; Game Theory; Behavioral Economics

R197.32

A

1001-8565(2017)05-0576-05

10.12026/j.issn.1001-8565.2017.05.13

2017-01-04〕