技术怎样促进学习:基于三类课堂的实证研究

胡航 董玉琦

摘要:基于“技术即学习者的生存方式”观点,学习技术被赋予新的内涵,即对技术孕育于整个学习过程的模式、方法和策略的描述,包括学习者选取与重构学习内容,构建适宜的学习环境,依据科学的学习策略执行学习活动等。CTCL研究范式接受了对学习技术的新理解,强调文化、技术、内容与学习者的统合。在该研究范式下,为了深入探究“技术怎样促进学习”这一核心命题,以学习者为中心进行技术设计,对G、M、L三类课堂从学习内容、资源表征、学习序列与学习方式四个方面进行实证研究,结果表明:(1)关于技术能否促进学习,目前的技术应用方式M课堂对学业成绩无显著影响,并且会增加学习者的认知负荷;而基于CTCL研究范式的L课堂则有利于提高学业成绩和促进学习者的ERP脑电发展。(2)关于技术如何促进学习,应重点关注学习内容、学习资源、学习活动等进行设计。(3)CTCL研究范式为真正关注学习、发挥技术效力提供了一条可尝试的路径。

关键词:技术促进学习;G-M-L三类课堂;学习者中心设计;实证研究

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2017)02-0088-07 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2017.02.011

一、引言

學习技术是什么?其能否促进学习?又如何才能促进学习?要回答第一个问题,首先应审视今日技术、教育、学习者之间的关系。肖峰指出“技术哲学应该走向技术人学”(肖峰,2007)。颜士刚认为“技术从来没有外在于教育,它是教育的基本架构,是教育的存在方式……,也是教育的主体——学习者的存在方式,同时还是教育的内容与目标体系”(颜士刚,2015)。上述观点充分体现了“学习者中心设计”的教育思潮,技术与学习者之间不是主客二分关系,技术就是学习者的存在方式。基于此种理解,反观今天的技术应用方式,“表面繁荣”和“无奈循环”,至少无法达到“预期”的现象,已成为许多研究者和实践者的共识。德国体奥·西堡博士在其研究中通过文献分析和实证数据,从“媒体素养真实性”、“教材可行性”、“研究科学性”、“官方材料权威性”四个方面对目前技术应用现状进行了质疑(体奥·西堡,2016)。可见,国内外学者对当前教育技术研究存在的问题有着相似的思考和反思。

国内学者顾小清团队通过分析OECD等一系列国外研究案例,试图去回答技术能否促进学习以及如何促进学习的问题(顾小清等,2016)。董玉琦团队基于本土实践,提出了CTCL教育技术研究新范式(董玉琦等,2012,2013,2014),并在初中物理(伊亮亮等,2015)、高中信息技术(王靖等,2015)、大学二语习得(李在荣等,2015)等学科中开展了实证研究,旨在通过归纳的方法探索出一条适合本土生长的教育研究与实践新范式。该范式主张在“文化”(Culture)视野下,实现“技术”(Technology)、“内容”(Content)与“学习者”(Learner)的统合,这与著名教学设计专家、美国印第安纳大学Charles M. Reigeluth 教授所倡导的“学习者中心设计”(Learner-Centered Design)是一致的(胡航等,2016)。该范式以学习者为中心,从关注“技术多样化、新奇性”转化为关注“学习者的适切性”,从而回归教育培养“人”的本真。

二、研究设计

1.研究基础

基于“技术即学习者的生存方式”观点,本研究不再囿于狭义的技术定义,而以学习者为中心进行技术设计。笔者曾将学习技术定义为“在深刻理解‘人是如何学习的以及学习本质的基础上,对用于学习的硬件技术和智能技术进行系统设计,构建以学习者为中心的学习环境”(胡航等,2008)。该定义虽然明确了学习技术的基础和内在机理,而且强调“学习者中心”,但并未上升到“技术即学习者生存方式”的境界。因此,笔者在沿用其机理的基础上——“人是如何学习的”必须依据认知与脑科学、学科学习心理等研究成果进行学习设计——对学习技术进行了新的理解:指对技术孕育于整个学习过程的模式、方法与策略的描述,包含学习者选取与重构学习内容,构建适宜的学习环境,按照科学的学习策略执行学习活动而达到特定学习目标等学习行为。其中包含学习设计(Learning Design)、学习内容(Learning Contents)、学习策略(Learning Strategies)与学习活动(Learning Activities)等系统化运行要素。

CTCL研究范式接受了上述“技术观”及对“学习技术”的新理解,强调文化、技术、内容与学习者的统合。在该研究范式下,技术包含以下四个方面的内涵:一是技术通过认知起点架通学习者与内容的桥梁;二是技术通过资源表征打通学习者与内容的通道;三是技术通过构建学习环境,让学习者进入适切的学习活动;四是技术通过统合以上三者构建起新的学习文化或者说是教育与人的新关系。

同时,认知与脑科学、学科学习心理研究显示:学习更多地是受内容与教学策略影响而非媒体(Schramm,1977);数学知识与策略的整合与学业成绩存在正相关(刘电芝等,2005);数学认知结构与学业成绩存在正相关(刘电芝,2003);基于视觉-空间表征的图式型资源更符合学习者的脑认知规律(Hegarty et al.,1999)。可见,正如Clark所说,“就像卡车运送货物一样,卡车并不会导致人们营养的变化,媒体对于学习来讲也只是一种信息搬运工具,并不会对学习产生影响。”(Clark,1983)因此,再次回到我们的“技术观”:媒体的多样化、新奇化本身并不能促进学习者的发展,而技术对学习者、学习内容、学习活动等之间关系的适切干预,即学习过程的深度干预和影响却又是可能促进学习者发展的。

2.研究问题

基于上述讨论,本研究要通过三类课堂教学的实证研究,从分析学业成绩及ERP脑电发展情况的角度回答以下两个问题:一是技术能否促进学习;二是技术如何应用才能促进学习。研究选取小学四年级学生为实验对象,对其所学数学章节“计算与简单问题解决”进行教学设计及干预。

3.研究设计

(1)总体设计

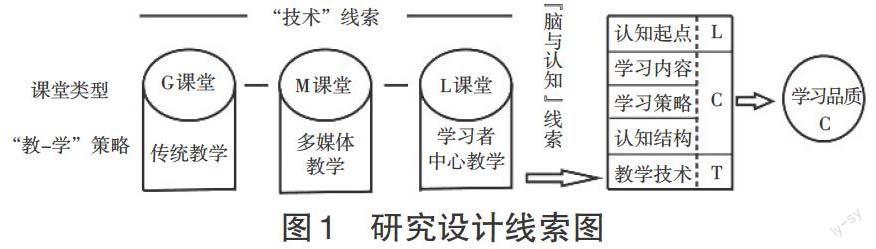

研究按照“技术”和“脑与认知”两条线索展开,如图1所示。

在“技术”线索层面,依据现有课堂对技术的应用层级和方式,分为传统教学(Group-Based Class,简称G课堂)、多媒体教学(Multimedia Class,简称M课堂)和学习者中心教学(Learner-

Centered Class,简称L课堂)。三类课堂的基本属性如表1所示。

表1中“个性化-合作学习”(Personalized-Cooperative Learning,简称PCL)是本研究根据认知与脑科学、学科学习心理、建构主义等理论设计的一种新的教学策略,即在对学习者的认知起点进行诊断后,形成典型的学习者分类簇群。根据簇群的不同结构提供针对性的学习内容和学习资源;在学习过程中,根据实际情况进行同质或异质分组。从学习者整体情况来看,每个学习者都能根据自己的实际情况获得个性化的学习内容和学习资源;同时在学习过程中,学习者之间又能协作、会话和经验分享,最后促进学习者的意义建构。

脑与认知线索层面的研究操作路线如图2所示。在“认知起点诊断”前,首先让学生了解诊断内容的基础知识——因为数学有别于科学、信息技术等学科,其大多属于“程序性知识”中的“规则”与“问题解决”,抽象于生活现实,学习者在生活中的认知偏差有限——否则认知起点诊断将失去意义。根据诊断情况,选取并重组学习内容,设计与开发配套的数字化学习资源,根据实验班级情况确定控制组和实验组,准备就绪后在真实课堂中施以实验并做数据分析和总结。

(2)详细设计

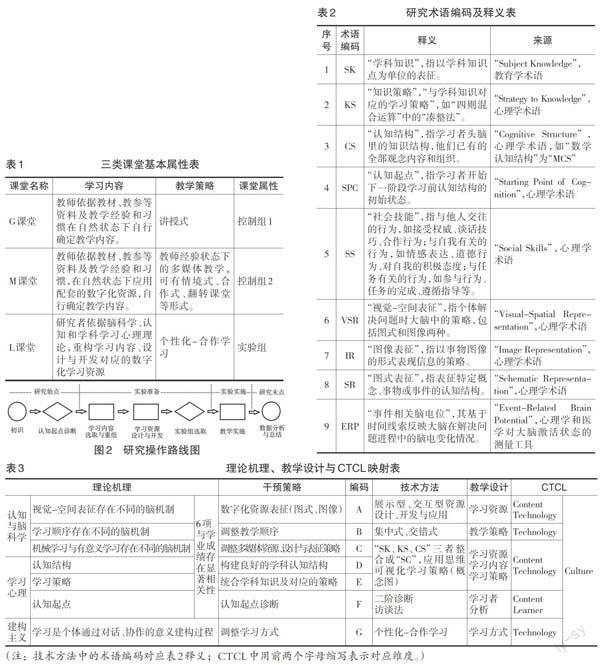

在实验详细设计阶段,由于涉及认知与脑科学、学科学习心理、教育技术等多个领域,专业术语较多且较复杂,因此先统一研究中的术语并阐释和编码,如表2所示。

在“脑与认知”线索层面,根据“泰勒原理”和CTCL研究范式,选择与学业成绩相关性较强的影响因素,如学习者认知起点、视觉-空间表征方式、学习策略等因素,确定教育技术的干预方法,具体如表3、表4所示。

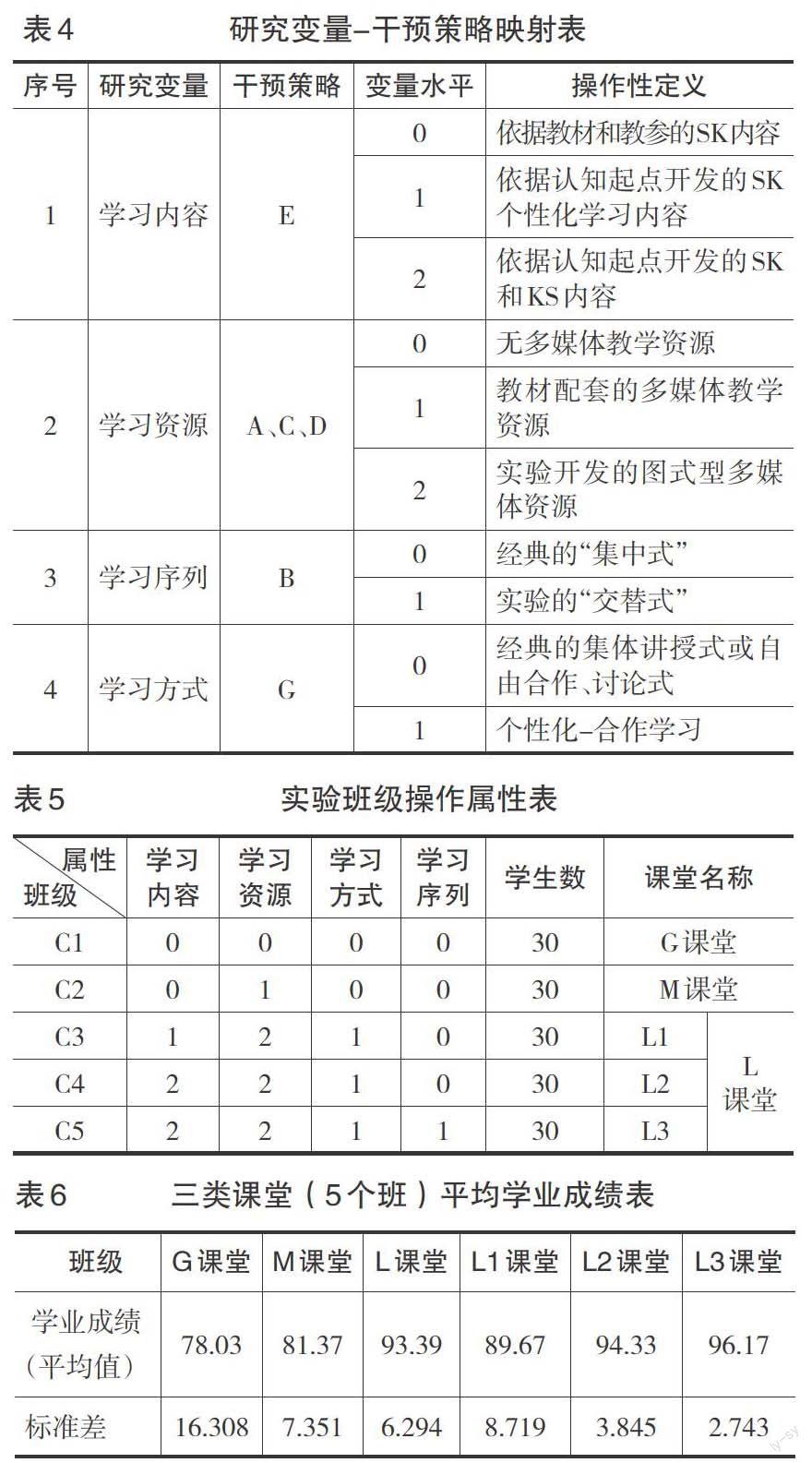

基于以上理论机理和研究设计,在T市选定了一所较好的小学(简称C学校)四年级中的5个班作为研究对象,分别构建G课堂、M课堂和L课堂。具体每个班的操作属性如表5所示。

4.研究方法

二阶诊断法。运用二阶诊断法评测学习者的认知起点,以便为学习者资源提供、分组与教学指导提供依据。

准实验研究法。在真实的课堂情境中开展,研究对学习资源、学习活动、教学策略等变量进行部分控制,以探索最接近真实课堂的有效学习操作模式。

SPSS数据分析。利用数据统计软件SPSS 23.0对实验中的数据进行分析,包括t检验、相关性分析等,以期用数据来说明研究结果的有效性。

三、研究实施

1.实施对象

选取T市C小学四年级5个平行班作为研究对象。T市教育水平居于全国前列,C小学也能够代表T市小学教育中较高的水平,5个班每班30人共计150人。每班平时成绩和前测均表现为无显著差异,而且是真实的课堂教学环境,因此可认定研究样本为“独立样本”。

2.实施内容

研究以小学四年级“计算与简单问题解决”为基本内容,包含运算规则、运算策略和简单问题解决三部分,教学时间为四周,每天1学时,共20学时。

3.实施过程

研究过程包含四个阶段:一是实验教师确认与培训阶段。C学校四年级5个班由3位教师教学,其中1位专家型(教研室主任)教师,负责1个教学班;另外两位成熟型(教龄分别为10年和12年)教师,各负责两个教学班。因此,确定专家型教师为C1控制组,不给予任何干预,也不参加实验培训。两位成熟型教师分别对应C2、C3组和C4、C5组,接受实验培训,尽量缩小同一位教师负责班级的变量差异。二是为期四周的教学工作,研究者随堂观察和记录教学过程。三是运用3位教师联合出具后测题目进行单元测试和访谈;同时由教师随机在每个班的学优、学中和学困三个等级学生中确定两名,共30名学生在做题目的同时进行ERP脑电观测。四是进行SPSS数据分析和ERP波形分析。

四、数据分析

1.三类课堂学业成绩数据

三类课堂(5个班)经过不同的研究变量控制与干预,平均成绩及标准差如表6所示。由表可知,从平均学业成绩维度来看,在G-M-L三类课堂中,L课堂最高,G课堂最低;在实验组L1- L2-L3三类课堂中,L3课堂最高,L1课堂最低。从标准差维度来看,在G-M-L三类课堂中,G课堂最高,L课堂最低;在实验组L1-L2-L3三类课堂中,L1课堂最高,L3课堂最低。

三类课堂(5个班)的平均学业成绩差值两两比较结果如表7所示。由表可知:L-M>M-G,L2-L1> L3- L2,即L课堂与M课堂的差值远大于M课堂与G课堂的差值,L2课堂与L1课堂的差值大于L3课堂与L2课堂的差值。其中,平均学业成绩最高的L3课堂比最低的G课堂高达18.14分,而L课堂平均学业成绩也比G课堂高15.36分。

三类课堂(5个班)的平均学业成績在进行差异显著性检验时,由于两两之间至少有一个样本容量是30,且任意两个样本内的个体是随机抽取的,他们之间不存在一一对应关系,因此研究采用独立样本平均数差异的t检验。G-M-L课堂平均学业成绩差异的t检验如表8所示;L1-L2-L3课堂平均学业成绩差异的t检验如表9所示。

由表8可知,在统计决断中,Sig.全为双侧,G-M之间自由度df=58,查t值表(P2),t(58)0.01=2.660,t(58)0.05=2.000,而t=6.006,则t(58)0.01< t,P<0.01,说明G-M课堂之间存在极其显著性差异。M-L之间自由度df=118,查t值表(P2),t(118)0.01=2.626,t(118)0.05=1.984,而t=8.681或t=8.030,则无论方差是否相等,t(118)0.01< t,P<0.01,说明M-L课堂之间存在极其显著性差异;同理,G-L课堂之间也存在极其显著性差异。

由表9可知,在统计决断中,Sig.全为双侧,L1-L2之间自由度df=58,查t值表(P2),t(58)0.01=2.660,t(58)0.05=2.000,而t=2.682,则t(58)0.01< t,P<0.01,说明L1-L2课堂之间存在极其显著性差异;同理,L1-L3课堂之间也存在极其显著性差异。而L2-L3课堂之间t=2.126,那么t(58)0.05< t< t(58)0.05,0.012.三类课堂ERP脑电数据

三类课堂(5个班)学生中,每班教师根据经验和前后测学业成绩,按照学优、学中、学困的标准,每类选出两名学生参加ERP脑电测评,每班6名学生,共计30名学生。每个学生的前后测ERP脑电图以及每个课堂平均后测ERP脑电图如图3所示。由该图直观反映出以下特征:(1)L3课堂前后测波幅差距最大,M课堂波幅差距最小;5个班的波幅差距由大到小排序为L3> L1> L2>G>M,这说明L3课堂干预后变化最大,M课堂变化最小。(2)L3课堂后测ERP平均图最为平滑,M课堂则起伏最为明显;5个班的平滑程度从平滑到起伏明显排序为L3> L2> L1>G>M,这说明M课堂的激活程度最大,L3课堂的激活程度最小。

3.学业成绩与四个研究变量相关性数

研究中因变量为“学业成绩”,自变量为“学习内容”、“学习资源”、“学习序列”和“学习方式”。由于自变量较多,在现实实验中,难以将每一个变量对学业成绩的单独影响进行实验设计与操作,但根据因变量与自变量的设计及变化关系进行了相关性分析并进行大小的质性分析,相关系数如表10所示。

由上表可知:(1)学业成绩与四个自变量的的相关系数大小如下:学习方式>学习内容>学习资源>学习序列,但学习方式与学习内容的差距非常小,它们与学业成绩的相关性大于其他因素与学业成绩的相关性。(2)学习内容与学习资源的相关性最大,其次是学习方式,远大于与学习序列的关系。(3)学习资源与学习方式的相关性仅次于学习内容,远大于与学习序列的关系。(4)学习序列与其他变量之间相关性不如其他因素之间显著。

五、研究结论

综合以上平均学业成绩比较和ERP脑电变化情况,从不同课堂之间的学业成绩和ERP脑电发展角度进行两两比较分析后其结果如下:

1.G-M-L三类课堂分析:技术能否促进学习

根据上述研究数据,可以得出以下结论:(1)由于G-M-L课堂之间的平均学业成绩从高到低排序为L>M>G,且L与M的幅度大于M与G的幅度,说明目前的多媒体教学方式是有利于改善学业成绩的,但其改善程度不如基于CTCL研究范式的学习者中心设计。(2)由于G-M-L课堂之间的平均学业成绩标准差从低到高的排序为L

参考文献:

[1][德]體奥·西堡(2016). 信息化教育神话是否存在[J].全球教育展望, (11):22-31.

[2]董玉琦,王靖,伊亮亮等(2012). CTCL:教育技术学研究的新范式(1)——基本构想与初步研究[J].远程教育杂志, (2):3-14.

[3]董玉琦,包正委,刘向永等(2013). CTCL:教育技术学研究的新范式(2)——从“媒体应用”、“课程整合”到“学习技术”[J].远程教育杂志, (2):3-12.

[4]董玉琦,王靖,伊亮亮等(2014). CTCL:教育技术学研究的新范式(3)——基础、命题与应用[J].远程教育杂志, (3):23-32.

[5]顾小清,舒杭(2016). 信息技术的作用发生了吗——用学习分析技术刻画学习行为印记[J].现代远程教育研究, (5):10-19.

[6]胡航,[日]村上正行等(2016). 教育媒体研究未来趋势:促进学习者中心设计[J].现代远程教育研究, (6):11-17.

[7]胡航,任友群(2008). 学习技术新发展及其对教育研究的意义[J].中国电化教育, (4):1-6.

[8]李在荣,董玉琦(2015). CTCL范式下的大学外语学习者动机提升研究[J].远程教育杂志, (5):73-79.

[9]刘电芝,黄希庭(2005). 小学生数学学习策略的运用与发展特点[J].心理科学, (2):272-276.

[10]刘电芝(2003).小学儿童数学学习策略的发展与加工机制研究[D].重庆:西南师范大学:56-60.

[11]王靖,董玉琦(2015). 概念转变视域下的概念类型及结构研究[J].远程教育杂志, (1):93-99.

[12]肖峰(2007).哲学视域中的技术[M].北京:人民出版社:128-130.

[13]颜士刚(2015). 教育技术哲学[M].北京:中国社会科学出版社:244-246.

[14]伊亮亮,董玉琦(2015). CTCL范式下微视频学习资源的开发与应用[J].电化教育研究,(8):40-44.

[15]Clark, R. E.(1983). Reconsidering Research on Learning From Media[J]. Review of Educational Research, 53(4):445-459.

[16]Hegarty, M., & Kozhevnikov, M.(1999). Type of Visual-Spatial Representations and Mathematical Problem Solving[J]. Journal of Educational Psychology, 91(4):684-689.

[17]Schramm, W. L. (1977). Big Media, Little Media: Tools and Technologies for Instruction[M]. Beverly Hills, CA: Sage Publications: 20.

收稿日期 2016-12-05 责任编辑 王雍铮

Abstract: Based on the view "technology is the life style of learners", learning technology has been given new connotation, that is the description about the mode, method and strategy of technology conceived in the whole learning process, including the selection and reconstruction of learning content, constructing a suitable learning environment, and the implementation of learning activities. CTCL paradigm accepts the new understanding about learning, and emphasizes the integration of the culture, the technology, the content and the learner. Based on the paradigm, in order to further explore the core proposition of "technology how to promote learning performance", an empirical learner-centered study was designed and carried out about the G, M, L three kinds of classrooms from the perspective of four variables: learning content, learning resources, learning sequence and learning activities. Three conclusions were summarized: first, about whether technology can promote learning, M class has no significant effect on academic achievement, while it will increase the students' cognitive load; L class is helpful to promote the academic achievement and develop the learners' ERP brain power; second, about how to promote learning, we should focus on the design of learning content, learning resources, and learning activities; third, the CTCL provides a path which can be explored for really focusing on learning and giving full play to the technical effectiveness.

Keywords: Technology Promoting Learning Performance; G-M-L Three Kinds of Classes; Learner-Centered Design; Empirical Study