从“史余”到“诗余”的载体转变

——在唐宋婚恋传奇的戏曲改编中探寻

杨 玉

(中国传媒大学 艺术研究院, 北京 100024)

从“史余”到“诗余”的载体转变

——在唐宋婚恋传奇的戏曲改编中探寻

杨 玉

(中国传媒大学 艺术研究院, 北京 100024)

戏曲对唐宋婚恋传奇的改编是一个从“史余”到“诗余”的载体转变过程。唐宋传奇以人物为中心,常用史传的形式外壳来记叙虚拟的故事内核,在叙事上有着先天优势,注重故事情节的铺展;同类题材的戏曲改编则以脚色为核心,曲白、意境都延续着格律诗歌的诗性品格,结构上长于抒情而短于叙事,更注重情感的表达。

唐宋传奇;戏曲改编;史传;诗性

戏曲与小说虽然都属于中国古典叙事文学的范畴,但在精神实质上有着本质的差异:“戏曲的主体精神实质是‘诗’的,小说的主题精神实质是‘史’的。戏曲在叙述故事、塑造人物上包含了强烈的‘诗心’,小说则体现了强烈的‘史性’。”[1]

所谓“小说者,正史之余也”[2],在重史的中国文化传统下孕育的小说,其发端正是受到史籍的影响。作为“史余”的唐前小说依然保留着“裨补史阙”的史传传统,真正“史统散而小说兴”(绿天馆主人《古今小说序》)始于唐传奇。“从战国到六朝的小说在多祖现象的作用下,在千年左右的漫长历史中,经历了相互间表现形式相去甚远的分头发展,到了富有诗人才情的唐传奇作家手中出现了对‘多祖’因素进行融合的历史性转机。”[3]唐传奇的兴起“宣告了中国古典小说文体的真正独立,不仅在于对史传传统的借鉴学习(尤其是外在形式上),更在于其诗情文心对史传传统的内在超越”[4]。尽管在表现方式上,较之概要实录的史传,唐宋传奇多了些铺陈幻设,但总体而言唐宋传奇还是带有浓厚的史传叙事烙印的。历代评论者也常提及唐宋传奇的史传特性。如《唐语林》云:“沈既济撰《枕中记》,韩愈撰《毛颖传》,其文尤高,不下史迁,真良史才也。”[5]明代胡应麟也将唐传奇与《后汉书》《南史》等史著直接对比,认为“如《柳毅》《陶岘》《红线》《虬髯客》诸篇,撰述浓至,有范晔、李延寿之所不及”[6]。

唐宋传奇作为“史余”的重要表现在于在创作中常用史传的形式外壳来记叙虚拟的故事内核。传奇常有史传式的开头,注重时间、地点、人物、细节的真实白描:

《霍小玉传》:“大历中,陇西李生名益,年二十,以进士擢第。”

《柳毅传》:“唐仪凤中,有儒生柳毅者应举下第,将还湘滨。”

《莺莺传》:“唐贞元中,有张生者,性温茂,美风容,内秉坚孤,非礼不可入。”

《柳氏传》:“天宝中,昌黎韩翊有诗名。性颇落拓,羁滞贫甚。”

于结尾处,传奇也常以知情人口吻强调故事的由来,以增添真实感,或对事迹发表评论。对此前人已经有过精到的论述:“具有代表性的唐人传奇,在表现形式和艺术技法上,与《史记》等正史传记非常相似。他们大都故事性比较强,首尾都很完整,文章开始先把人物家世、生平甚至外貌特征作简要交代,然后展开人物间的矛盾冲突,情节曲折,叙述生动,而结尾往往是作者的评论,通过评论来表明作者的思想倾向。”[7]

如果说小说是“史余”,那么戏曲无疑是“诗余”了,对此前人早有论及:

三百篇亡而后有骚、赋,骚、赋难入乐而后有古乐府,古乐府不入俗而后以唐绝句为乐府,绝句少宛转而后有词,词不快北耳而后有北曲,北曲不谐南耳而后有南曲。

——王世贞《曲藻》[8]

夫诗变而为词,词变而为歌曲,则歌曲乃诗之流别。

——何良俊《曲论》[9]

《汇苑详注》云:“曲者,词之变。金、元所用北乐,缓急之间,词不能按,乃更为新声以媚之。”

——焦循《剧说》[10]

词为诗余、曲为词余,归根结底可以将戏曲归入“诗余”。在传统诗词文化的浸染中孕育而成的戏曲文学,有着与生俱来的诗性品格。可以说,唐宋婚恋传奇的戏曲改编,便是一个从“史余”向“诗余”的转变过程。戏曲文学诗性品格最集中的反映,莫过于剧本唱词和念白的语言韵味。黄周星在《制曲枝语》中称:“诗降而词,词降而曲,名为愈趋愈下,实则愈趋愈难。”[11]362随即又道:“曲之难有三:叶律一也,合调二也,字句天然三也。”由此而论,无论在韵、调还是意境方面,戏曲文学都延续着格律诗歌的诗性品格。有一个广为人知的例证出自王实甫《西厢记》第四本第三折“长亭送别”:

【正宫·端正好】碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉,总是离人泪。

《西厢记》的故事本自唐代元稹传奇《莺莺传》。唐传奇在记叙崔、张之离别时,只有寥寥数语:

崔氏宛无难词,然而愁怨之容动人矣。将行之再夕,不可复见,而张生遂西下。

崔亦遽止之,投琴,泣下流连,趋归郑所,遂不复至。明旦而张行。[12]252

传奇笔下离情别绪点到即止,乃是出自史笔的简洁和克制。到了王氏《西厢记》中,则全然是诗笔的渲染和肆意了。短短25个字,由天到地,从视觉到触觉,自景语入情语,其中“碧云天,黄花地”化用自宋代范仲淹《苏幕遮》词中“碧云天,黄叶地”一句,“总是离人泪”则是苏轼《水龙吟》词中“点点是,离人泪”的化用,由词变为曲,律调、字句皆浑然天成。由田汉改编的京剧《西厢记》[13],根据京剧之唱腔习惯进行了重新铺排,依然是诗意十足:

【反二黄散板】

碧云天,黄花地,西风紧。

【回龙】

北雁南翔,

问晓来谁染得霜林绛?

总是离人泪千行。

田氏改本将王本【端正好】原词化为一整套【反二黄】唱腔的引子,以【散板】接【回龙】的形式作为整段曲子中的情绪渲染。为了与后面叙事性的【原板】衔接,改本将韵脚改为了“江阳”辙,这是京剧“十三辙”中很常用的一个辙口。整段曲词浑然一体,抒情与叙事之间转换流畅。【原板】部分的叙事遵循着京剧唱词基本的“三三四”结构,并适当加以衬字:

成就迟分别早叫人惆怅,

系不住骏马儿空有这柳丝长。

七星车与我把马儿赶上,

那疏林也与我挂住了斜阳。

好叫我与张郎把知心话讲,

远望那十里亭痛断人肠!

由此可见,从元杂剧到现代戏曲,曲词的诗性品格从未丢失。不仅曲词具有诗性品格,便是宾白也不脱诗歌之韵律。李渔《闲情偶寄·词曲部·宾白第四》中有这样一段:

宾白之学,首务铿锵。一句聱牙,俾听者耳中生棘;数言清亮,使观者倦处生神。世人但以“音韵”二字用之曲中,不知宾白之文,更宜调声协律。世人但知四六之句,平间仄、仄间平非可混施迭用,不知散体之文,亦复如是。……能以作四六平仄之法,用于宾白之中,则字字铿锵,人人乐听,有“金声掷地”之评矣。[14]

戏曲宾白有韵白与散白之分,无论是韵白还是散白,抑或是韵、散相间,都随处可见诗意之浸染。以“柳毅传书”为例,唐传奇《柳毅传》中柳毅询问龙女身世,答曰:

妾洞庭龙君小女也。父母配嫁泾川次子,而夫婿乐逸,为婢仆所惑,日以厌薄,既而将诉于舅姑。舅姑爱其子,不能御,迨诉频切,又得罪舅姑。舅姑毁黜以至此。……洞庭于兹,相远不知其几多也。长天茫茫,信耗莫通,心目断尽,无所知哀。闻君将还吴,密通洞庭。或以尺书寄托侍者,未卜将以为可乎?[12]202-203

这是文言小说的笔法,虽纸上诵读无碍,照搬入戏曲念白中难免晦涩难懂。尚仲贤《柳毅传书》杂剧中,将这段话进行了通俗化、口语化的加工,同时字句顿挫之间又不脱诗歌之悦耳铿锵:

妾身是洞庭湖龙女三娘。俺父亲将我与泾河小龙为妻。颇奈泾河小龙躁暴不仁,为婢仆所惑,使琴瑟不和。俺公公着我在这泾河岸上牧羊。每日早起夜眠,日炙风吹,折倒的我憔瘦了也。我如今修下家书一封,争奈没人寄去;恰好遇着先生,相烦捎带与俺父亲。但不知先生意下肯否?[15]

这段念白层次分明,时刻不忘和谐的诗韵:“为婢仆所惑,使琴瑟不和”“早起夜眠,日炙风吹”皆对仗工整,颇有诗赋之韵;即便是在浅显流畅的叙述中,也注重语句的长短相间,错落有致。末段中“封”(平)、“去”(仄)、“生”(平)、“亲”(平)、“否”(仄),以“平仄平平仄”的收尾,使整句抑扬顿挫、掷地有声。这段脱胎于《柳毅传》的念白,正反映了“戏曲”与“传奇”一宗“诗”一宗“史”的品格差异。

戏曲“诗余”之特性既体现在曲词、宾白这些外在层面,也反映在结构、情节、主旨等众多内在精神上。唐宋传奇作为“史余”的一大重要表现是以人物为中心。史传中有本纪、世家、列传,皆是围绕着某一人来铺陈其事,叙述有始有终,有本有末。唐宋传奇继承了史传以人物为核心的传统,无论是单篇传奇还是收录在传奇集中的作品,大多数都是围绕着某一人物来进行记叙,著名的《莺莺传》《霍小玉传》《李娃传》等等皆是如此。而戏曲则是以脚色为核心,围绕脚色所创作的抒情性的曲词,乃是戏曲作为“诗余”的重要表现。试以“柳毅传书”为例,唐代李朝威《柳毅传》通篇皆以柳毅的行动为线索进行铺陈:

序号人物行动线原文1交代柳毅背景“唐仪凤中,有儒生柳毅者应举下第,将还湘滨。念乡人有客于泾阳者,遂往告别。”2柳毅见龙女“见有妇人,牧羊于道畔。”3柳毅见武夫“其夕,至邑而别其友。月余到乡还家。乃访友于洞庭。……俄有武夫出于波间……”4柳毅见龙君“毅如其言,遂至其宫。……见一人披紫衣,执青玉。”5柳毅见钱塘君“俄有赤龙长千余尺,电目血舌,朱鳞火鬣,项掣金锁,锁牵玉柱……”6柳毅二次见龙女“红妆千万,笑语熙熙。后有一人,自然蛾眉,明珰满身,绡縠参差。迫而视之,乃前寄辞者。”7柳毅二次见钱塘君“又有一人披紫裳,执青玉,貌耸神溢,立于君左。”8柳毅活动“明日,又宴毅于凝碧宫。”9柳毅活动“翌日,又宴毅于清光阁。”10柳毅活动“明日,毅辞归。洞庭君夫人别宴于潜景殿,男女仆妾等悉出预会。”11柳毅活动“毅因适广陵宝肆,鬻其所得,百未发一,财已盈兆。故淮右富族咸以为莫如。遂娶于张氏,亡。而又娶韩氏,数月,韩氏又亡。徙家金陵……”12柳毅三次见龙女“毅乃卜日就礼。……居月余,毅因晚入户,视其妻,深觉类于龙女,而艳逸丰厚,则又过之。”13柳毅活动“后居南海,仅四十年。……洎开元中,上方属意于神仙之事,精索道术,毅不得安,遂相与归洞庭。”14柳毅见薛嘏“至开元末,毅之表弟薛嘏为京畿令,谪官东南。经洞庭,……见毅立于宫室之中……欢宴毕,嘏乃辞行。自是以后,遂绝影响。”

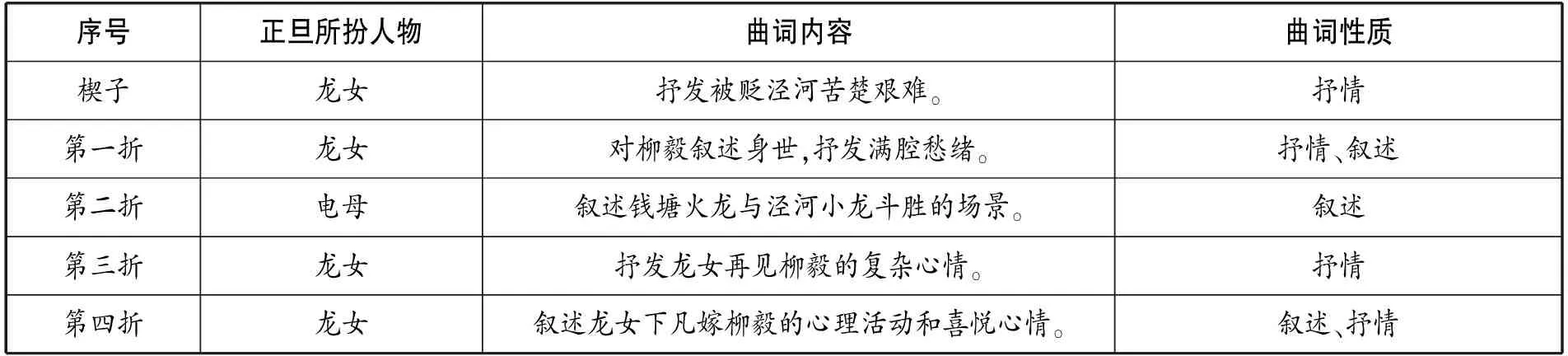

《柳毅传》从柳毅的背景开始,以其与龙女的一段姻缘为线索,围绕着柳毅的行动展开,并清晰地交代了人物的结局,可以说是一篇非常完整的史传风格的传奇。再来看戏曲改编,情况则有所不同。戏曲的诗性特征决定了它将选取更具“诗性”的脚色来进行充分的抒情。元杂剧多为一脚主唱,尚仲贤的《柳毅传书》杂剧以正旦为主唱:

序号正旦所扮人物曲词内容曲词性质楔子龙女抒发被贬泾河苦楚艰难。抒情第一折龙女对柳毅叙述身世,抒发满腔愁绪。抒情、叙述第二折电母叙述钱塘火龙与泾河小龙斗胜的场景。叙述第三折龙女抒发龙女再见柳毅的复杂心情。抒情第四折龙女叙述龙女下凡嫁柳毅的心理活动和喜悦心情。叙述、抒情

唐传奇的史传特性决定了其单一的载体需要丰富内容支撑的同时,也有着独特的集中力,可以通过语句的铺排对人物进行细致的勾勒。而戏曲的诗性特点则赋予了其人物大开大合的写意特性。与柳毅相比,龙女这一人物无疑是更有抒情潜力的,被贬泾河的苦楚与重返洞庭的欢欣,求婚遭拒的黯然与人间婚配的喜悦,人物复杂的情感经历为曲词的创作提供了充分的发挥空间。而第二折中正旦改扮电母,恰又是戏曲以脚色为主线而非人物为主线的一个典型例证。

从唐宋传奇到戏曲改编,故事主旨也有明显的转变。所谓孔子成《春秋》,“上明先王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也。”[16]司马迁著《史记》,“善序事理,辨而不华,质而不俚,其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”[17]。传奇继承了史传秉笔直书的“春秋笔法”,常在文中发表冷峻的理性议论。例如,陈鸿《长恨歌传》中提出“意者不但感其事,亦欲惩尤物,窒乱阶,垂于将来者也”,指出创作的目的在于以红颜祸水之事垂戒来世;元稹《莺莺传》借由张生之口发表了“大凡天之所命尤物也,不妖其身,必妖于人”的论调。戏曲则在主旨上秉承了诗性的浪漫品格,一改传奇冷峻的理性议论,而侧重于炽热的情感宣泄。洪升《长生殿》开篇便点出了“情”之主旨:

【南吕引子·满江红】今古情场,问谁个真心到底?但果有精诚不散,终成连理。万里何愁南共北,两心那论生和死。笑人间儿女怅缘悭,无情耳。感金石,回天地。昭白日,垂青史。看臣忠子孝,总由情至。先圣不曾删郑、卫,吾侪取义翻宫、徵。借太真外传谱新词,情而已。[18]

王实甫《西厢记》闻名天下,也正是源于其“愿天下有情的都成了眷属”的主旨。正如明代袁于令《焚香记序》中所谓的“剧场即一世界,世界只一情”,戏曲秉承着诗性品格,不以记述奇事为宗,而以抒发奇情为要。因此,从唐宋传奇到戏曲改编,其重心也从情节冲突转向了情感冲突。

小说作为“史余”,在叙事上有着先天优势,情节的曲折、内容的丰富是其所长,同时以引人入胜、扣人心弦的情节为胜。戏曲作为“诗余”,是先天长于抒情而短于叙事的,故而将表现的重心放在情感的幽曲上,以酣畅淋漓、催人泪下的情感见长。不同于小说惯于通过悬念来设置曲折情节,戏曲在叙事上则“善于利用观众的心理认同倾向,注重表演叙事语言的作用,使观众的眼睛先于戏剧中的人物洞悉一切”[19]。戏曲总将人物置于非同寻常的境遇之中,让其充分经历一波三折、大开大合的情感浸染,表现出来的情绪却又是带着“乐而不淫、哀而不伤”的中和之美。因而,相对于小说叙事所看重的情节高潮,戏曲叙事则更注重情感高潮。例如,唐传奇《李娃传》中花费了不少笔墨描写了驱逐郑元和的“倒宅计”,这在历代的戏曲改编中均不是剧作者关注的重点,石君宝《曲江池》杂剧中仅以仆人张千“使的钱钞一些没了,被老鸨赶将出来”一语带过,明代《绣襦记》传奇中虽有将这段情节正面提及,却也更为关注李亚仙、郑元和经过“倒宅计”之后的情感曲折。

正如清代黄周星在《制曲枝语》中提出的,“制曲之诀”可概括为一个“趣”字,且“趣”之根本在于一个“情”字,“凡属有情”则“无非趣事”[11]363。为了突出“情”,戏曲甚至还通过自报家门、副末开场等方式在一开始便把小说中颇为精彩的悬念予以消解,以使观众在洞悉情节梗概的基础上,将更多的注意力放在情感的体味上。正如苏国荣《戏曲美学》中所说:“冲突应是所有戏剧的普遍性特征。……中国戏曲具有‘委曲尽情’的特点,它的冲突形态一般是内在型的,多在人物内心世界中进行,即‘内心冲突’。”[20]总之,戏曲视“有情”为“有戏”,本着“有戏则长,无戏则短”的原则,将时空灵活地伸缩、变形,提炼最适合戏曲表演呈现的片段加以放大,余者则一笔带过,或者干脆留白。即便是情节发展最为紧张之时,也能让情节的进展停止,留给人物充足的抒情时间。纵观古典戏曲,剧作者在将矛盾最集中的情节高潮解决之后,往往还会再掀起一轮波澜壮阔的情感高潮,大有“曲终人不见,江上数峰青”之意。《梧桐雨》一类杂剧如是,《长生殿》等传奇亦如是。这看似拖沓的闲笔,恰恰说明了以写意为主旨的戏曲,并不以解决矛盾冲突为终极目的,而是以情绪宣泄为要,着力于多层次地展示人物的精神情感,以及赖以“言情”的剧作者自己的内心世界。

[1]谭帆.稗戏相异论——古典小说戏曲“叙事性”与“通俗性”辨析[J].文学遗产,2006(4):115.

[2]笑花主人《今古奇观序》[M]∥丁锡根.中国历代小说序跋集:中.北京:人民文学出版社,1996:792.

[3]杨义.中国古典小说的本体论和文体发生发展论[J].社会科学战线,1995(4):186.

[4]李钊平.论唐人小说对史传传统的内在超越——中国古典小说文体独立历程再回顾[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),1998(3):35.

[5]王谠.唐语林校证[M].周勋初,校证.北京:中华书局,1987:182.

[6]胡应麟.少室山房类稿[M]∥程国赋.唐五代小说研究资料.上海:上海古籍出版社,2005:104.

[7]吴志达.中国文言小说史[M].山东:齐鲁书社,1994:230.

[8]王世贞.曲藻[M]∥中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成:四.北京:中国戏剧出版社,1959:27.

[9]何良俊.曲论[M]∥中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成:四.北京:中国戏剧出版社,1959:6.

[10]焦循.剧说[M]∥中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成:八.北京:中国戏剧出版社,1959:88.

[11]黄周星.制曲枝语[M]∥程炳达,王为民.中国历代曲论释评.北京:民族出版社,2000:362.

[12]李昉,扈蒙,李穆,等.太平广记[M]∥袁闾琨,薛洪绩.唐宋传奇总集:唐五代.郑州:河南人民出版社,2001:252.

[13]田汉.田汉全集:第九卷[M].石家庄:花山文艺出版社,2000.

[14]李渔.闲情偶寄·词曲部·宾白第四·声务铿锵[M]∥中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成:七.北京:中国戏剧出版社,1959:52.

[15]尚仲贤.洞庭湖柳毅传书[M]∥王季思.全元戏曲:第三卷.北京:人民文学出版社,1999:731-732.

[16]司马迁.史记[M].北京:中华书局,2005:2491-2492.

[17]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:2738.

[18]洪升.长生殿:北京图书馆藏清康熙稗畦草堂刊本[M]∥古本戏曲丛刊五集.上海:上海古籍出版社,1985.

[19]王亚菲,朱黎明.中国古典戏曲叙述论[J].艺术百家,2007(6):74.

[20]苏国荣.戏曲美学[M].北京:文化艺术出版社,1999:45.

(责任编辑 周 骥)

2016-11-04

杨玉(1988—),女,江苏泰州人,中国传媒大学博士研究生,主要从事戏曲文学史研究。

10.3969/j.issn.1008-6382.2017.01.013

J809

A

1008-6382(2017)01-0075-06