力学笃行 厚积薄发— 与青年女高音歌唱家阮余群聊歌唱

谭 薇

阮余群,青年女高音歌唱家,1982年生人。2006年,我在“央视青歌赛”的舞台上第一次看到了她,印象无比深刻—几分钟前的综合素质考核环节还在舞台上唱着俏皮可爱的《数鸭子》,接着就塑造了威尔第笔下一个忠于爱情的艾尔维拉(歌剧《厄尔南尼》中的女主角)—热情又自信、率性且真诚。原以为,这就是阮余群歌唱生涯的起点,可是仔细翻看她的履历,却发现在“圈内”她早已小有成绩:2004年,“中央音乐学院中国艺术歌曲比赛”第一名,同时获得“新作品最佳演唱奖”;2005年7月,“第七届全国声乐比赛”三等奖;2005年11月,“第五届中国音乐金钟奖声乐比赛”银奖……只因“青歌赛”背靠“央视”平台,所以让更多的人认识了这个会唱歌又喜欢唱歌的中央音乐学院声歌系大四的学生。2007年,她又在“美声”的故乡—意大利获得“第三届马尔蒂尼国际声乐比赛”第一名。那年毕业季,勤勉的阮余群获得了多个专业音乐院团抛来的“橄榄枝”,她选择了中央歌剧院。尽管最初只是一名合唱队员,但是好学的她在自己的歌剧之路上跨越式的成长,凭借自己扎实的歌唱功底和持之以恒的努力,她获得了多部歌剧的主要角色—《霸王别姬》中的虞姬、《艺术家的生涯》中的咪咪、《图兰朵》中的柳儿、《唐帕斯夸勒》中的罗琳娜、《茶花女》中的薇奥列塔、《热瓦普恋歌》中的阿娜古丽、《蝙蝠》中的罗莎琳达、《伤逝》中的子君、《汤豪塞》中的维纳斯、《鄞地九歌》中的李敏、《红帮裁缝》中的阿秀、《女武神》中的西格琳德、《游吟诗人》中的莱奥诺拉、《卡门》中的米凯拉……这一长串歌剧角色的名字,让人叹服!我们并不知道阮余群是否是为歌唱而生,可是她确与歌唱互相成就了彼此。农历丁酉年孟夏,在中央歌剧院的琴房,阮余群与我们聊了她对于歌唱艺术的理解,她关于歌剧的信仰,且听这位年轻的女高音娓娓道来……(下文采访者谭薇简称“谭”,采访者杨旭简称“杨”,阮余群简称“阮”。)

谭:非常高兴您能接受《歌唱艺术》杂志的采访!首先请您谈一谈您是如何走上歌唱之路的?

阮:我的家乡在福建省罗源县霍口乡,在那儿我一直生活到八岁,之后因为父母调到县城工作,我也就跟着去了县里读书。我一直是学校里的文艺积极分子,参加各种歌咏比赛时我要么是独唱、要么是领唱,朗诵比赛也能见到我的身影,课间的广播时间我会在广播站里朗诵诗篇,体育课上总能听见我的大嗓门在喊口令……

说起是怎么走上歌唱之路的,我觉得是天性使然吧!我从小就爱唱歌,从未刻意关注过音准、节奏、音色等这些音乐要素,只是觉得自己在唱歌的时候是最开心、最无拘无束的。但是,要说走上“美声”这条路,还是多亏了老师的引导。考高中的时候,家里先是想让我试试考一下福州师范艺术学校,还托了人。可是我的音乐老师当时觉得我在音乐方面有些天赋,便推荐我尝试着去考一考福建省艺校。

关于考学的那段记忆特别深刻,因为在此之前,我并没有专业学习过声乐。考学的时候我就用自己的大本嗓唱了《小背篓》,没想到最后还考上了,虽然名次比较靠后。尽管那时声音并不规范、专业,可是我觉得自己的乐感还不错,对于作品也有自己的处理—那是一种发自内心的感觉,当然我也会听听宋祖英唱的《小背篓》。

谭:那您最初学习的是民族唱法吗?

阮:因为是唱着《小背篓》考进学校的,所以老师就会先入为主地认为我应该学习民族唱法。其实,那个时候我哪知道什么“民族”“美声”啊?可是,慢慢地,我就觉得自己唱完歌嗓子“捏”得特别难受,唱着唱着,就没声儿了。可能是因为在最初的学习过程中,总是在追求很明亮的“民歌”音色,完全忽略了歌唱基础—气息的训练吧!

我觉得自己是幸运的,进入福建省艺校以后,我的主课老师—曾庆娟老师是中央音乐学院毕业的,她也感觉到我的状态越来越不对。大概是刚上艺校二年级的时候,她就建议我改唱“美声”,尽管那个时候我依然对“民族”“美声”没有概念!我问她,“‘美声’是什么?”曾老师就给我放了《蝴蝶夫人》里的那首最著名的咏叹调《晴朗的一天》,我立刻就被这种声音吸引了。老师告诉我,这种声音即使不用话筒,也可以传得很远。我很好奇这到底是一种什么样的唱法,于是告诉老师,我也想试试。

现在看来,我的声音的确更适合唱“美声”。从一开始学“美声”,我就觉得很顺,整个人完全“打开了”,以前是小心谨慎地“揪”着唱,唱完了,嗓子也哑了。

谭:2002年,您又很顺利地考入了中央音乐学院声歌系?

阮:如果说改学“美声”是我人生的一个转折点,那么,艺校三年级时决定报考中央音乐学院声歌系就是我人生中一个极为重要的决定。考前两个月,我来到北京,曾老师把我介绍给了她在中央音乐学院就读时的主课老师—孙东方老师。

天知道,那是怎样的两个月!琴房—小饭馆—地下旅店,三点一线,循环往复。在老师那儿上完专业课,就一头钻进琴房继续练习,接着吃完饭就回小旅店做乐理题。那段时间,在人生地不熟的北京,我每天都会给曾老师打电话哭诉自己的不适与无助,哭完了,第二天继续重复前一天所做的一切。我自认为,我的性格中有着极为爷们儿的一面,特别的刚强、执着,我认定了中央音乐学院,就一定会朝着这个目标努力。也许,真的有些不可思议吧!付出了,总会有些收获,不是吗?我真的考上了自己一心向往的中央音乐学院声歌系。

谭:之后,就一直顺风顺水吗?

阮:哪儿能啊?大一的时候,孙老师把我之前的方法全部“拿掉”,毕竟考学前的两个月更多的只是应急之策。我想,考试的时候,考官们更多的是看中我的乐感、音色和歌唱潜力。

谭:推翻之前的歌唱方法,一切从头开始?太难了!

阮:是的。方法全部“拿掉”,别说我一直引以为豪的音色了,连声儿都出不来。大一,从班里选合唱队员去人民大会堂唱《黄河大合唱》,全班就我一个女生没有选上!当时,的确很难受,自己干巴巴地掉眼泪,那又有什么用?唱不好,选不上,理所当然啊!不过,我这个人就是这么不服输,不行就练呗,老师给“把着”声音找方法。没有大一的这次小挫折,怎么会有我在大二、大三、大四、大五的频频获奖。

谭:一些相关的采访文章中,说您最初唱“美声”是唱的女中音?

阮:不是的。在艺校的时候,为了考试,老师给了我两个大的咏叹调《晴朗的一天》(选自《蝴蝶夫人》)和《人们叫我咪咪》(选自《艺术家的生涯》)。虽然是拔苗助长,但是那也是为了让考官听到我的声音潜力和音色。后来,考上大学了,孙老师让我去查查声带。大夫告诉我,我的声带是一个很标准的女中音的腔体构造。我把检查的结果告诉了孙老师,孙老师告诉我,这只是一个方面,并不是说查出来声带是女中音的就一定要唱女中音,也得看后期的训练。

其实,您听我的说话声也的确不是很纯的女高音的感觉。一般来说,唱高音的人脖子相对短些,您看,我的脖子可是挺长的。脖子短,高音一下子就能上去,而我呢?我得各方面都调整好,声音才能到位,谁让我的声音往上走的路比别人的长呢!

谭:您之前在国家大剧院唱了作曲家郭文景创作的交响声乐套曲《远游》中的选段《布满伤痕的肉体》,听着似乎戏剧性的东西偏多些。

阮:郭老师的那个作品排演时同时找了好几个人来试唱,我也是“竞争上岗”的。郭老师就是想找个女高音来诠释《布满伤痕的肉体》这首作品,但又不是很纤细的女高音,不仅仅需要抒情性的演唱,也需要有一些戏剧性元素地融入。我除了达到上述对声音的要求外,对作品也有自己的理解,所以,很幸运可以演唱这首作品。

出演歌剧《茶花女》

谭:在您最初学习“美声”时,有过模仿的阶段吗?您觉得模仿对于声乐学习有什么作用?有的声乐教师并不赞同模仿,可是《歌唱艺术》杂志在之前采访歌唱家魏松时,他说自己能够胜任戏剧男高音很大程度上都是源于模仿,对于多明戈、帕瓦罗蒂、卡雷拉斯等歌唱家的模仿。对此,您怎么看?

阮:我认为最初的模仿是肯定会有的,无论是无意识的还是有意识的。我相信每个歌唱演员的心目中都会有自己比较喜欢的歌唱家、有自己想要追求的那个声音。在学习声乐的初级阶段,找到一个自己喜欢的、与自己的声音类型相似的声音加以模仿,是一个不错的选择,像我就比较喜欢弗蕾妮、弗莱明。但是,随着歌唱技术的成熟、思想的成熟,大部分歌者都会并且有能力进行一些调整的。

谭:您说的这种调整是自己下意识的吗?

阮:下意识的调整。声乐是一门非常有意思的抽象科学。对于我们而言,要很好地学习它,至少需要具备以下几点:一是与生俱来的天赋;二是对音乐的敏感度与悟性的相结合;三是是必须很努力。所以,当发现自己确实有歌唱方面的天赋后,接下来要做的事情就是多听,在这种感性认识的不断积累中形成下意识的反应,从而在无形中造就一种高级的声音观念。在开始阶段,歌唱技巧可能并未达到要求,在练习的过程中,如果对自己的声音没有把握,就要少唱。在我刚上大学的时候就是多听少唱,重在练能力。

谭:您的意思是在最初的学习阶段可以少唱作品?

阮:是的!刚上大学的时候,老师怎么要求,我就怎么做。老师说“抬小舌头”可以帮助腔体“打开”,要求我每天练3000个,我就练3000个。听着挺多的,其实两个多小时就练完了。要知道,这种练习时间的累积,是今后获得突破性进展的基础。有一天,我突然发现自己会唱歌了,高音很方便就上去了,一点儿都不费劲儿。这就是积累的过程中,各方面的能力全部都练习到了。

谭:这就是一个由量变到质变的过程。

阮:对,量的积累确实很重要。而且,我觉得对于唱歌的人来说,一定要把心放下来,踏踏实实地学习,因为学习歌唱没有捷径。依赖于现代传媒的极大发展,很多人一夜成名,或者说通过一些很快捷的方式就可以出名,但我觉得那样不会有长久性。其实,在这种量的积累过程中,我们的心智会逐渐成熟,对于歌唱本身也会有更深层次的理解。

杨:对于演唱而言,您觉得有南北方差异吗?

阮:差异还是有的。相对来说,南方人的声音条件没有北方人那么宽、那么厚实。从语言上来说,我这个南方人存在前后鼻音不分的问题,在来北京之前我并没有意识到自己存在这样的问题。例如我不知道“北京”的“京”字到底有没有后鼻音,怎么办?见到发音有疑问的字,我都会用手机拼音查,然后纠正,并且牢记。

谭:我还记得您2006年第一次参加“青歌赛”的样子,虽然很年轻,但确实有耳朵为之一振的感觉。

阮:那届“青歌赛”,我还在读大四。也是机缘巧合,当时一个叫中国演艺公司的机构在一本杂志上登了个广告,我恰巧看见了,就报了名,反正也不收报名费嘛!印象最深的是初选的时候,我在一间十多平方米的小屋里唱了两首歌,没想到再接到他们的电话,就是通知我去“央视”报道了,并且说要收些培训费,我还有些不想去了,还是孙老师鼓励我,先帮我垫上了培训费,我才去的。其实,那次比赛,我的心态挺好的,算是“初生牛犊不怕虎”吧!台上的明星、歌唱家我全认识,而台下观众一个都不认识我,我没什么好害怕的,反正就是把平常唱的作品拿到舞台上再唱一遍而已。三轮比下来,我获得了那届比赛的铜奖。

谭:所以那次比赛并不是刻意准备的,就是将平常积累的一些曲目拿来比赛了?

阮:机会总是会青睐有准备的人,为了比赛而比赛,可能最后一无所获。那届“青歌赛”,我觉得是我大学前四年的一个爆发,像比赛中唱的《黄河怨》是从大二开始就一直在“磨”的作品,所以比赛的时候都不用刻意去想,声音就那么出来了。

谭:能不能具体给我们讲一讲您是怎么“磨”一个作品的?

阮:对于一个歌者来说,最难的就是能把一个自己已经唱“烂”的作品,每次都给观众带来新的听觉感受。首先,在选择作品的时候,一定要选择适合自己声音的作品;其次,这个作品一定要是自己喜欢的。最初的识谱阶段一定要把功课做扎实了,如果视唱练耳不好,就踏踏实实地坐在钢琴前,把旋律弹出来,一个音一个音地唱清楚了。如果上面这个阶段完成了,或者还有些疑惑,就去学校的视听室或者互联网上找一些好的音频、视频的版本,听一听,找一找感觉。接着就是学习语音了,我是从大二开始学习意大利语的,对于语言学习来说,显然有点儿晚了。那我怎么练习呢?就是无休止地听,无休止地诵读,无休止地背,直到找到语言的感觉。等对作品的掌握已经比较成熟了,就必须到舞台上去呈现,无论是演出还是考试。其实,还是要用心地揣摩每个作品,没有别的捷径。

大学二年级参加音乐会演出

杨:您觉得在您的歌唱成长阶段,孙老师在其中起了多大作用?

阮:我记得参加像“青歌赛”一类的重要比赛的时候,孙老师给我加了很多课。老师一直在给我“把着”声音,不断地提高,绝对是功不可没。老师永远是学生的另一只耳朵,是我们的倾听者,我觉得孙老师对我的歌唱生涯帮助非常大,而且是引领我走上歌剧舞台最重要的人。

杨:除了孙老师外,您还跟其他老师学习过吗?

谭:您是怎么理解美声唱法(BelCanto)的?

阮:我觉得“美声”是一种很真实、很有内涵、能够让人精神获得愉悦的歌唱。在演唱过程中,十分强调呼吸的重要性。良好的呼吸是歌唱的基础,不仅赋予声音以生命力和连续性,而且也给声音以良好支撑,这种生命力和支撑性会形成一种完美的平衡,即让呼吸在适当的地方适量运用。这样才会具备歌唱绵长、柔和而不割裂的乐句的能力—既能唱简单的装饰乐句,也能唱精致的华彩乐句的能力。也只有这样,才可以诠释作品所要表达的内涵。

杨:在大学里唱的一般多是单个的作品,可是您一毕业就进入中央歌剧院开始演歌剧,除了唱还要有很多肢体表演。这个转向是很难的,您是如何做到的?

阮:我觉得悟性在其中的作用真是太重要了!读大学的时候当然也接触过歌剧,那都是站在后面唱合唱的。我自认为是一个有心人,虽然站在后面唱合唱,我也能偷偷地学会女一号的唱段—排练的时候用心听听,排练结束了拿着谱子多唱唱,也就学会了。

我的第一部歌剧《游吟诗人》,就是和中央歌剧院合作的。那时候我还在读大四,最初我只是唱里面的一个仆人,可是在排戏的过程中,我把女主角莱奥诺拉的唱段全学会了。我的确很幸运,之前的两个女一号都因为一些问题无法出演,指挥、导演问我要不要试一下,我说“行”,结果还真行,我还真唱下来了。

艺术这个东西来不得半点儿虚假,行就是行,不行就是不行。当时,我也没有想到自己真的可以在舞台上把莱奥诺拉这个角色给“立”起来。那个时候也年轻,导演让我怎么做我就怎么做,再加上我天生对舞台比较敏感,对作品有自己的理解,更重要的是我很用心,所以,也就成了。

2007年,我大学毕业进入中央歌剧院合唱团工作,正好碰上歌剧《霸王别姬》选拔演员,我又选上了虞姬这个角色。一切都很自然地在往歌剧演员这个职业靠近。或许真的有幸运女神在不断地垂青我!

谭:从中央歌剧院官方的资料来看,外国歌剧作品中,您唱过威尔第《游吟诗人》中的莱奥诺拉、普契尼《艺术家的生涯》中的咪咪、多尼采蒂《唐帕斯夸勒》中的罗琳娜、威尔第《茶花女》中的薇奥列塔、瓦格纳《女武神》中的西格琳德,等等。您是如何把握不同作曲家的作品风格的?

浅谈不同墩型与地形条件下的盖梁施工方法…………………… 胡学祥,孙二龙,郭千里,孙彬,韩存(11-180)

阮:作曲家的风格是需要我们慢慢去体会的。一个作曲家的作品唱多了,就会很清楚地知道他的音乐走向。演唱威尔第的作品,除了要求声音的连贯之美外,更要求声音的集中、韧性、爆发力和富有金属感,即所谓“辉煌唱法”。演唱普契尼的作品也会用“辉煌唱法”,但与演唱威尔第的作品有些不同。威尔第的大多数作品要求音色明朗、声音里有一种英武之气,而普契尼的作品则要求音色较为深沉、浓郁。瓦格纳的作品注重演唱中歌词的清晰和朗诵性,唱瓦格纳的歌唱家有的时候会因过分追求宏大音量以至喉头下压过低、声音位置过于靠后、音色过暗,继而出现声音不正常的抖动现象。

我觉得在唱歌剧作品的时候,指挥、“coach”(声乐艺术指导)和导演的作用会特别大。他们都有着丰富的经验和多年的积累,对作品有着自己独到的理解,有自己想要呈现的声音,这就需要作为歌剧演员的我们多跟他们沟通、交流、碰撞。如果是中国当代的作曲家,那我们就可以听听作曲家本人的意见,作曲家在创作的时候想塑造什么样的声音,是含蓄一点儿的,还是出来一点儿的……

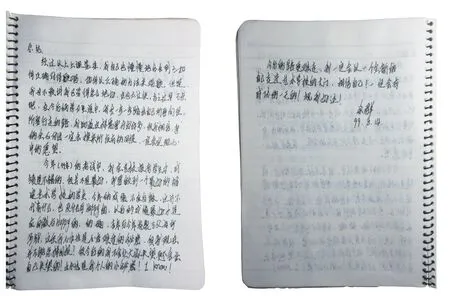

歌唱学习日记

谭:您接触的第一个“美声”作品就是《蝴蝶夫人》里的咏叹调《晴朗的一天》,这么多年过去了,您唱了一遍又一遍,能谈一谈每个阶段您唱这首咏叹调都有什么不同的感受吗?您是怎么处理自己的音色的?

阮:我觉得音色在学习的过程中已经基本确定了,但在演唱不同作品时,基于对作品的理解和具备的歌唱能力,可以做一些微调。有的人为什么会唱着唱着,音色就变了(指演唱过程中不正常的改变。—笔者注)?那是因为他们的气息变浅了,把整体的歌唱变成了一种局部的歌唱。

我最早唱《晴朗的一天》时全在用自己的本嗓唱;大学毕业时,我觉得自己的演唱比之前有空间感了;现在再唱,则是在有空间感的基础上更加松弛了。

今年5月1日,我刚在国家大剧院唱了莫扎特,5月5日又在北大唱了莫扎特,特别兴奋,工作十年我都没唱过莫扎特。这次接受唱莫扎特的邀请,是因为我觉得对于学声乐的人来说,演唱莫扎特的作品实在是太重要了。于是,我适当地调整了自己的歌唱方法。例如,唱威尔第要求呼吸要特别饱满,这是辉煌声音的基础,但是唱莫扎特则强调一种松弛感,只有松弛了,才能更好地控制声音。

像这次在宁波唱《花木兰》,我就唱出了让作曲家意想不到的效果,让作曲家也有些不解。我认为还是因为自己的歌唱基础比较牢固,底下(指丹田处)给些气息,再加上我改变了一些自己的咬字方式,听着就和之前的唱法有所区别了,风格也不同了,听着也挺有味道的。

再如,您听我唱《乡音,乡情》这首创作歌曲,如果我唱得白一点儿,咬字往前一点儿、浅一点儿,听着就“民族”味儿更浓一些。如果我唱的时候更强调把声音竖起来,后面腔体“打开”,气息更饱满些,听着就是人们印象中的“美声”味儿。无论哪种风格,都一定要加入自己的理解,以自己的方式诠释作品。

其实,唱歌这件事没有一个特定的标准,对于歌唱个体来说,每个阶段的音色也是不同的,每次演唱的音色也不会完全相同。所以,每次唱完之后,一定要总结,对自己的演唱有一个梳理:今天的演唱,自己感觉如何?舒服吗?哪个地方唱得有点儿紧、有些问题,为什么?我自开始学习歌唱就有记日记的习惯,在日记里写下每天练习的感受,对于每个问题的理解,也有一些自我激励的话,这些都在无形中帮助我成长。

谭:您刚刚说您唱《花木兰》这部作品的时候,通过改变咬字的方式使作品以不同的风格呈现,能具体说一说关于咬字的问题吗?

阮:很多学习“美声”的人不会唱中国作品,听众根本听不清他们唱的是什么。这是因为声乐学习是不同阶段的累加并不断向前发展的,教师强调要注意“打开”腔体,在腔体里咬字,这是某一个阶段的产物,但有很多学生就停留在了这个阶段,不往前走了。可能用这种“腔体感”唱外国作品还好,而一旦演唱中国作品就会出现吐字不清的情况,因为所有字都在里面“拢”住了、“窝”住了。事实上,应该是在“打开”腔体的基础上调整咬字的位置、方式。像我之前演唱带民族风格的作品时都会调整歌唱方式的—在呼吸、“打开”的基础上小一点儿就好。

谭:这些年,您一直都在唱威尔第、普契尼的作品,我很好奇您现在这个阶段再回过头来唱莫扎特的作品是一种什么样的状态?

阮:从2007年毕业至今,已经十年了,我觉得现在的我已经可以自如地驾驭自己的声音了。唱莫扎特的作品首先就是呼吸一定要是平稳的、均衡的、有控制的。我们要清楚地知道声音到鼻腔这儿到底是往前走一点儿,还是贴着鼻腔走就够了,或者是整个鼻腔、上腭这儿完全打开。千万不要往上走的时候,喉咙这儿还给个别的劲儿,那样意境就完全破坏了。莫扎特的音乐是特别单纯的,一个简单的高音,顺着就上去了,非得使出吃奶的劲儿去唱,肯定是不对的。

4月1日、2日两天演完《卡门》,我就基本不唱外国作品了,抽出一个月的时间来专门准备5月份莫扎特作品的演出。国家大剧院那场,我唱得有点儿兴奋了,因为很久没唱莫扎特的作品了,“北大”那场还不错,因为我总结以后调整了。

谭:莫扎特的作品中会有很多快速音阶,您是怎样做到把每个音都唱清楚的?

阮:先找到声音的位置,然后开始慢速练习,对着钢琴一个音一个音地唱清楚,特别枯燥。慢的唱清楚了,就开始逐渐地加速,直到达到作品要求的速度。所以,别看舞台上那么光鲜亮丽,台下要下的功夫太多了。

谭:在今天采访的过程中,您一直在不断地强调呼吸在歌唱中的重要性,您能给我们再具体解释一下吗?

阮:简单地说,呼吸是我们盖房子的地基,地基越深,房子就能盖得越高。呼吸扎得越深,获得高音的整个能量就会越强,当然我强调的是一种整体的状态,一种各个声区统一的状态。无论唱中国作品还是外国作品,呼吸都是最重要的。我将呼吸视为我嗓子的保护膜,有了这个保护膜,就可以在上面游刃有余地发挥。

谭:您是怎么找到呼吸的方法的?

阮:这又得说回到我上学的时候,那个时候我学得真得很扎实。大一刚进校,我就改方法,老师要求我练气息,一直到大三、大四,呼吸是我每天必做的功课。无论走到哪儿,我都是拉开了吸气,等吸不进去了,我才吐掉。

谭:当您找到了呼吸的方法以后,您是怎么把它给用上的呢?

阮:结合练声曲、作品不断实践。大一的时候,我基本只唱练声曲;大二的时候,开始唱艺术歌曲;到大三的时候,我才开始唱一些咏叹调。这是一个循序渐进的过程,很多人一上大学直接就唱“咪咪”“柳儿”,说真的,可能连歌唱的呼吸是怎么回事都没有弄清楚。有的人用同样一种力量的呼吸去唱所有作品,唱着唱着就觉得自己憋得慌,这些都是不对的。怎么办?找架钢琴继续调整,每个乐句的呼吸怎么用,只有自己的感受是最真切的。声乐其实挺难的,无论嗓音条件有多好,没有正确的方法,没有精细的打磨,没有时间的积累,就很难唱得好。

杨:您唱过《孔空声乐练习曲》一类的练声曲吗?

阮:唱过“孔空”,大一一进校就开始唱了,而且唱得很多。“孔空”都是些旋律很美的小曲,直接用“a”母音来唱,避免了因为过分注意歌词而导致的方法问题,这也可以让我把注意力一直放在发声方法上。正确的歌唱呼吸和自然、放松的喉部位置,二者协作得好就能完全保证每个母音的共鸣位置。“孔空”,看似简单,其实想要把它唱得特别优雅、动听也很难。如果一直坚持练唱“孔空”且辅以正确的方法,那简直太完美了。

谭:您也在一些采访中提到“过去,我考虑声音多点,现在更多的是思考如何塑造人物”。那么,请问您是如何塑造歌剧人物的?如何丰富自己的舞台表现的?

阮:一说到歌剧,是我最开心的事儿。作为一名歌剧演员,最幸福的就是在舞台上塑造各种角色,并且在每次的排练、演出中获得新知。从你决定要演唱一个角色开始,第一步是要先识谱,识完谱之后就要把语言放进去,弄清楚语言了还必须要看歌剧脚本,弄明白作品唱的是什么,然后再开始练唱。接着跟钢琴一点点儿开始合,合完之后,“coach”就会给你布置作业,完成了以后,指挥也会给你布置作业。这样下来,才进入排戏阶段,排完戏就是跟乐队的合乐,最后才是彩排、正式演出。在准备的过程中,我最喜欢做的一件事情就是拿起歌剧总谱用荧光笔在上面画出我要唱的部分。在这期间,我会把语言的翻译一点点儿写上去,这样我能更清楚地知道哪里该干什么,我该怎么和别的角色对戏,其中还包括每个表情术语和力度术语、每处情节的揣摩。

4月初,我在歌剧团演出的《卡门》里唱的米凯拉是一个很纯洁的角色,一定要和风情万种的卡门形象区别开来。将米凯拉的每个眼神和肢体语言极致化,以更好地在舞台上刻画、表现这个人物,而演唱中对于语气的把控也是可以反映人物心理变化的。

对我而言,我觉得最难的并不在唱上,而是在表演上。说实话,和外国作品比起来,可能演绎中国作品更难。因为听众会很清楚地知道这个作品在讲什么,每个乐句、每个词都可以听得很清楚。

谭:据说您之前曾一个月演了五部歌剧,实在是太不可思议了,您是怎么做到的?

阮:那是2009年的事儿,一个是中国版的《茶花女》,一个是意大利版的《茶花女》,一个是瓦格纳的《汤豪瑟》,一个是《紫藤花》,还有一个是《辛亥风云》。我是怎么做到呢?那个月除了走路、吃饭外,我手里一定会拿一本谱子。当时,我就觉得我一直都在自己的世界里,没谁了,因为我必须把功课都做足了。这么多年,我也养成了一个习惯,包里总会装一本谱子,没有谱子也有一本书,有时间就会翻一翻。

谭:您刚刚提到您从大二开始唱艺术歌曲,到大三的时候才开始真正唱咏叹调,并且您在大二的时候就获得了“中央音乐学院第四届中国艺术歌曲比赛”第一名,您觉得唱艺术歌曲和唱咏叹调有什么不同?

阮:我觉得唱了咏叹调以后再回过头唱艺术歌曲,简直太难了。艺术歌曲是很讲究的,尤其是对于声音的控制。而咏叹调是歌剧的有机组成部分,它很强调戏剧性,强调情感地融入,但有的时候声音能量释放出来了,再往回找唱艺术歌曲那种内敛的状态,其实蛮难的。就像我们把弹力绳拉到最紧的程度了,如果瞬间松开它,就泄了,这个状态还是得慢慢调整。

杨:很多声乐教师都会叮嘱学生课后一定要多休息,好好保护嗓子,您在这方面有什么心得?

阮:一些学习声乐的人会出现声带过度疲劳的现象,严重者会声带小结,更有甚者将无法再从事歌唱事业,所以正确的歌唱方法真得很重要,这是今后从事歌唱专业的基础。作为歌唱演员,休息当然很重要,但我觉得也没有那么夸张,不用太刻意,正常休息就好了。要注意自己平时讲话时的状态,一定不要老是“吊着”说话,放下来,我觉得这样就是在休息、保护自己的嗓子。

我有一个检验自己的歌唱是否出现问题的方法:每次唱完了以后,感觉声带有点儿疲劳是正常的;可是说话是“吊着”的,肯定就不对了!如果某段时间因为一些事务性的工作导致嗓子特别疲劳,我就会禁声,但从来没去医院做过雾化治疗等。除了上大学的时候查嗓子去过韩大夫(指中央音乐学院嗓音研究中心主任。—笔者注)那儿,我就没去看过嗓子了。为什么有的人唱着唱着嗓子就出现问题了?我觉得我们首先要检查歌唱的方法,如果歌唱方法没有问题,那就看看是不是没有合理用嗓儿。良好的气息支持是我们歌唱的“保护膜”,我用气息托着声音,而不是仅仅在用这两片声带,所以我的嗓子没出问题。其实,“美声”唱好了,整个人是完全解放的,让气息和腔体相互配合,忘掉自己的嗓子。我真得好喜欢“美声”,唱好了真的是一种享受,愉悦听众,也愉悦自己。

杨:艺术是相通的,其他艺术形式对于歌唱表达也会有一定的促进作用。除了歌唱外,您还有什么别的爱好吗?

阮:其实挺惭愧的,其他乐器我都没有学,也是当时家里没有条件,连钢琴都是在我上大学的时候才开始学的。但是,的确就是像您所说的那样,艺术总是相通的,相关艺术形式之间总会有所助益。有空的时候,我也会去看看话剧、戏曲等,最重要的还是用心吧,谁知道什么时候就可以用上呢?!

杨:您现在的工作重点是什么?

阮:除了排演歌剧外,今年2月我刚刚成为中央歌剧院歌剧团的副团长。虽然经常要处理方方面面的事情,没有以前专门从事歌唱那么单一了,但对我也是一种锻炼和考验。就像当年演过《霸王别姬》之后,也并不是什么戏我都可以上的,有时学习,有时替补,我也是替补出身的嘛!但只要是交给我的角色,我就努力达到作品的要求。

其实,艺术就是这么残酷,机会来了,就看自己平时的积累够不够,积累够了就能达到导演的要求,否则,即使给你了一个角色也会被换下来。歌唱,很直观,大家就听吧,行就是行,不行就是不行。对我来说,行就更进一步,不行我就继续努力。

杨、谭:非常感谢您接受《歌唱艺术》的采访!

阮:不客气!

后 记

从走上歌唱之路,到大学期间频频获奖,再到工作后逐渐在多部歌剧中担纲主要角色,这一切,阮余群均以一种看似幸运且轻松的状态获得,可是谁看到了在成绩背后这位“80后”坚持不懈的付出—一个“抬小舌头”的动作每天练3000个,有几个初学声乐者能做到?一个月演五部歌剧,很多业内人士都认为这是不可能完成的任务,甚至许多人会觉得这是一种“无知者无畏”的表现。而事实上,阮余群的确做到了!这是一种勇敢的精神,更是一种实力的体现。“不积跬步无以至千里”,唯有“厚积”方能“薄发”。如今已经为人母的阮余群,是否会给我们更多的惊喜,让我们拭目以待!