《四库全书》本《说郛》杂考

黄毓芸

关键词:《说郛》;《四库全书》;明刻宛委山堂本;顺治通行本《四库全书总目》;《四库简明目录》

摘要:《说郛》为明代文言丛书《四库全书》虽有著录但版本尚存争议。经考证《四库全书》所收《说郛》并非明刻宛委山堂本,也非顺治通行本原版,而是据顺治通行本分散后的版片补充删削而成。除顺治通行本因政治原因删削的三十余册外《四库》本又在分散的版片基础上增补进四十余册,导致有同名异书、重收书目等情况,另有少部分几册未补入,盖因版片损坏不得知书名所致。此外需为《四库》本正名,明刻本之后,已有七十余种未见于顺治通行本,因此在清以后令《说郛》渐失原貌的实则为顺治三年(四年)的刊本,而非《四库》本。

中图分类号:1206.2 文献标志码:A 文章编号:1009-4474(2017)01-0054-06

《说郛》为元末明初学者陶宗仪所编纂,多选录汉魏至宋元的各种笔记汇集而成。关于《说郛》版本,法国伯希和,日本渡边幸三、仓田纯之助,中国景培元、昌彼得、陈先行等学者均有考证,为梳理《说郛》的成书及源流提供了极大参考。然对《四库全书》所收版本,或只言带过,或有矛盾之处,尚有探讨空间。

一

陈先行《(说郛)再考证》指出:“《说郛》传世有百卷本与百廿卷本两个系统,百廿卷本较百卷本实则改头换面、自成体系”。《四库全书总目》著录“《说郛》一百二十卷,通行本,明陶宗仪编……今考此本已无子书经注,而开卷即为《大学石经》((大学古本》《中庸古本》三书。目录之下各注补字,是竟用其说,窜改旧本。盖郁文博所编百卷,已非宗仪之旧。此本百二十卷为国朝顺治丁亥姚安陶埏所编,又非文博之旧矣……古书之不传于今者,断简残编,往往而在。佚文琐事,时有征焉,固亦考证渊海也。所录凡一千二百九十二种,自三十二卷刘觫《传载》以下,有录无书者七十六种,今仍其旧。原本‘卷字皆作‘弓。”《四库全书简明目录》:“《说郛》一百二十卷,明陶宗仪编。体例如曾憷《类说》,而采摭较富,所摘录亦稍详。……此本为国朝姚安陶埏所刊,又增为一百二十卷,盖非宗仪之旧矣。”

《四库全书总目》《四库简明目录》均载《四库全书》所收《说郛》为清顺治年间姚安陶埏编撰的一百二十卷本。据陈先行《(说郛)再考证》研究:“现在通行的百廿卷本相传是清顺治四年的宛委山堂刻本”,似与《四库总目》《四库简明目录》所言相合,然台湾地区的昌彼得《说郛考》认为“今通行之一百二十卷本《说郛》,乃明末所编刻。《千顷堂书目》、钱大昕《补元史艺文志》及《四库总目》著录者是也”。

对于通行本的《说郛》,各家书目均题为陶埏重编,但各处所藏的印本互有差异。程毅中《(说郛)评介》指出:“所谓顺治重刻本的第一卷目录末题‘天台陶宗仪九成纂,姚安陶埏重辑,而台湾中央图书馆、日本京都东方文化研究所及中法汉学研究所的藏本只有杨维祯、郁文博二序,无顺治李际期、王应昌的序,首卷目录末并没有‘姚安陶埏重辑字样。据日本渡边幸三和景培元二人的研究,后两种版本印行时代在前,言《说郛》重编者为陶埏,实出自顺治印本,并非原题。清·甘雨《姚州志》卷七的《陶珽传》,也只说他纂有《说郛续》,而没有提到重编《说郛》。故明末刻本《说郛》为陶埏重编之说,实不能不令人怀疑。”由此《四库》所收《说郛》究竟是明刻本还是清顺治刻本抑或其他版本,尚需进一步探讨。

二

《说郛》刻成后曾分散而编印为多种小丛书,至崇祯时又由分而合,重编印行,而各次印本收书又多少不同。“第一次印本为《说郛》一百二十卷,共收书一三六〇种,内注阙者一二四种,又《续说郛》四十四卷,收书五四四种,内注阙者六种。第二次印本为《说郛》一百二十卷,收书一三六四种,内注阙者一一三种《续说郛》四十六卷,收书五四二种,内注阙者八种,即台湾中央图书馆和京都东方文化研究所藏本是也。入清以后,版片复有残缺。顺治三年,李际期任浙江提学道,整理旧版,复位印行,凡《说郛》一百二十卷,收书一二八七种,内注阙者七五种,有录无书者四三种《续说郛》四十六卷,收书五二五种,有录无书者二十种。”

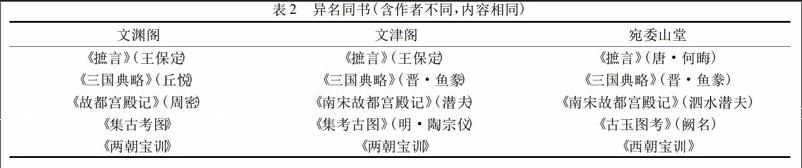

兹将《四库》文渊阁、文津阁本《说郛》与宛委山堂本《说郛》所收书目进行比较,结果见表1~3。

重收篇目包括文渊阁《博异志》(唐·郑还古)(在卷115、116均收,内容相同)、文津阁《墨娥漫录》(阙名)、(仨水小牍》(唐·皇甫牧)(在卷18、32均收,内容相同)。

现通行之宛委山堂本僦郛》收书1254种,《四库》文渊阁僦郛》收书1205种《四库》文津阁《说郛》收书1200种。而明代第二次印本为《说郛》一百二十卷,收书1364种,内注阙者113种,实际收书亦为1251种,这与所统计的现存之宛委山堂本收书数量大体一致,亦是必然。

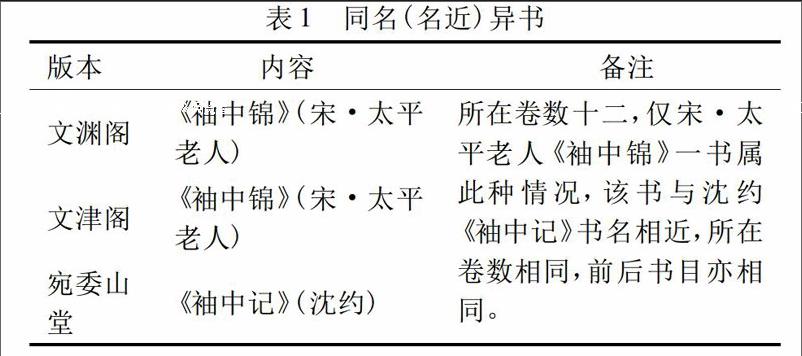

但两种《四库》本的收书均少于宛委山堂本,所收书内容、书名、著者以及书目所在卷数均存在差异。如宛委山堂本中的《南宋故都宫殿记》《古玉图考》《西朝宝训》的书名与《四库》本有所差异,但内容一致。值得注意的是,宛委山堂卷十二有沈約《袖中记》,《四库》本均作“宋·太平老人《袖中锦》”,二者所在卷数、前后篇目相同,且书名相近,然实为内容迥异的两本书,该情况在《说郛》中也仅此一例,故特为说明。

《中国丛书综录》所示宋·太平老人《袖中锦》亦收录于《格致丛书)《学海类编(集余四)》(道光本、景道光本)《丛书集成初编(文学类)》,无单行本。

《宋史·艺文志》(铘斋读书志》《直斋书录解题》燧初堂书目》等宋代目录均不见《袖中锦》。现可知其出处均为丛书、类书,却均未言明其来源,且“胡氏《格致丛书》、曹氏《学海类编》所载古书十有九伪,大抵不足据也。”

他书引《袖中锦》有《辽史拾遗》:“太平老人《袖中锦》曰:‘契丹鞍、夏国剑、高丽秘色皆为天下第一,他处虽效之,终不及。”然是书虽为补辽史之书却为清人所作,不足以证明所引《袖中锦》时代及真伪。

《钦定续文献通考》:“臣等谨案陶宗仪《说郛》题曰:‘《袖中锦》一卷旧本题‘宋太平老人撰,不著名氏。”

《四库全书总目提要》言:“《袖中锦》一卷(编修程晋芳家藏本)旧本题‘宋太平老人撰,不著名氏。其书杂抄说部之文,漫无条理,命名亦不雅馴,盖书贾所依托,曹溶不考,误收入《学海类编》也”。

经考证,宋·太平老人《袖中锦》全书二十四条目中,十条可见于同时代及前代之书,或全句相同,或略加增损,然他书均撰著者名,疑此十条非“太平老人”原出。太平老人《袖中锦》与沈约》《袖中记》虽在文体与条文数量上相近,但条文内容及出处并不一致,前者多出于宋代类书如曾憷《类说》,后者多出自唐《初学记》,难以说明二书有直接关联,亦可排除同书异名之情况。再者,是书既为宋人著,书中却言:“五绝,汉篆、晋字、唐诗、宋词、元曲。”元曲乃元杂剧与散曲的合称,萌芽虽在宋末元初,然“元曲”真正定名当在宋以后,故该条必出自元或元后人之手,由此可见宋·太平老人《袖中锦》确载有伪说。

宋·太平老人《袖中锦》与沈约《袖中记》名近实异,但所在卷数相同,极可能是明刻本印行后版片损阙,后人进行补充时疏于考订,将一本载有伪说之书混入其中。

此外,《四库》本较宛委山堂本又多出几册,文渊阁本多《女范》(胡氏)、《祝牛宫辞》(陆龟蒙)、《诗谈》(阙名),文津阁本多《祝牛宫辞》(陆龟蒙)、《诗谈》(阙名)。其中《女范》(胡氏)收入明·秦淮寓客辑《绿窗女史》,《祝牛宫辞》(陆龟蒙)收入唐·陆龟蒙《笠泽丛书》,而《诗谈》(阙名)未见他书收录,亦未见单行本。若说明刻本印行以后《说郛》版片部分损阙,后人试图补充,则从他书中寻书补进《说郛》,或寻一本相似之书如《袖中锦》代替尚且合理,然《诗谈》(阙名)与同卷的《诗谈》(徐泰)为同名异书,篇目相邻,后人无理由再试图补一本原有之书。学界曾论证《说郛》的版片有过多次分合经历,这里我们也试图猜想,明以后,宛委山堂《说郛》的版片分成若干部进行印刷,期间略有损阙,经过补订又将版片整合。这一点在书目卷数的差异上也可以得到证明,《楮记室》《墨娥漫录》《三水小牍》《纬略》《钩玄》《清溪寇轨》《默记》《大事记》《三朝野史》《愧郯录》《新城录》《五代新说》《三楚新录》《厚德录》诸书所在卷数均与宛委山堂本不同,同时,《博异志》《墨娥漫录》《三水小牍》在《四库》本中还出现了重复收录的情况,亦是版片分合所致。见表4。

可以初步确定,《四库全书》所收《说郛》并非明刻宛委山堂本,很可能是宛委山堂本版片分合后的一种本子。然这种本子是否为顺治三年(四年)本,以下将作进一步讨论。

三

景培元《说郛)版本考》(1944)认为“《四库》本《说郛》虽自通行本李际期校本录出,而原序原目俱从删略,检取极为不便,每书卷端撰人亦不冠时代,卷110~111、118,并撰人名氏亦无之。其他原本讹夺,一仍旧贯,仅‘玄字等避讳缺笔而己。大抵馆臣惮烦,敷衍了事。其他卷亦较通行本有减无增,撰修草率,可见一斑,在《说郛》诸本中最无可取。”景培元先生观点立足于《四库》所收为通行本即顺治三年(四年)印刻本,只不过自康乾以来,随禁网加密而又进行了一再删削。

对于景培元先生有关《四库》本《说郛》的看法,这里以为尚有可榷之处。其一,景培元先生所用《四库》本为文津阁本,就我们目前比对两种《四库》本的结果,渊本、津本在所收书目的数量、书名、著者上亦有差异,故对于《四库》本《说郛》尚有再探讨的空间。其二,言《四库》馆臣敷衍了事、撰修草率似乎太武断《四库》本与通行本差异固然有馆臣修撰的因素,当中失误难免,然随意删削书目的可能性很小。

景培元《(说郛)版本考》(1944)对《说郛》诸本子目录差异亦有过比较,研究工作细致且深入,而从他对通行本与《四库》文津阁本书目的比对结果来看,通行本有录无书者,《四库》本反而有所补,这一点与上述《四库》本对通行本有减无增的说法是相悖的。同时我们也发现,前面提到的宋·太平老人《袖中锦》一书,在通行本中仍旧著录为沈约《袖中记》;文渊阁多出的《女范》(胡氏)、《祝牛宫辞》(陆龟蒙)、《诗谈》(阙名)亦不见于通行本;而文津阁本重收之《墨娥漫录》在通行本中为阙,文渊阁重收之《博异志》在通行本中名《博物志》。这些都说明《四库》本与通行本之间并不是所谓的删削关系,且两种《四库》本所收《说郛》亦有差异,故言“《四库》本所收为顺治通行本”亦不准确。

对于《四库》本较宛委山堂本缺少之书,我们可再与顺治通行本比较,现将比较结果分类排列如下:

1.两种《四库》本及通行本均无,而宛委山堂本著录之书

此类书有《北风扬沙录》(宋·陈凖)、《北边备对》(宋·程大昌)、《因论》(唐·刘禹锡)、《名画记》(宋·张彦远)、《名画猎精》(宋·张彦远)、《吕氏乡约》(宋·吕大忠)、《松漠纪闻》(洪皓)、《宣室志》(唐·张读)、《英雄记钞》(魏·王粲)、《贞观公私画史》(唐·裴孝源)、《却扫篇》(宋·徐虏、《桃源手听》(宋·陈宾)、《晋史乘》(吾衍)、《晋问》(唐·柳宗元)、《视听抄》(宋·吴华)、《朝野佥言》(宋·张鷟)、《朝野遗记》(宋·张鷟)、《开颜集》(宋·周文玘)、《闲谈录》(宋·苏耄耆)、《集异志》(唐·陆勋、《楚史梼杌》(吾衍)、《蜀道征讨比事》(宋·袁伸儒)、《解醒语》(元·李材)、《传载》(唐·刘餗)、《蒙鞑备录》(宋·孟瑚、《诺皋记》(唐·段成式)、《燕北录》(宋·王易)、《燕北杂记》(宋·武硅)、《辽志》(元·叶隆袖、《避戎嘉话》(宋·石茂良)、《避乱录》(宋·王明清)、《金志》(元·宇文懋昭)、《夷俗考》(宋·方凤),共三十三种。

2.通行本有录无书,而《四库》本、宛委山堂本著录之书

此类书有《下帷短牒》(阙名)、《大唐奇事》(唐·马总)、《文昌杂录》(宋·庞元英)、《玄散诗话》(阙名)、《北梦琐言》(五代·孙光宪)、《老学庵续笔记》(宋·陆游)(文津阁有)、《西林日记》(元·姚燧)(文津阁有)、《志怪录》(晋·祖台之)、《步里客谈》(宋·陈唯室)、《河图括地象》(阙名)、《宣和石谱》(宋·常懋)、《洛阳缙绅旧闻记》(张齐贤)、《春秋感精符》(阙名)、《柘枝谱》(宋·乐史)、《市日马书》(徐咸)、《咸定录》(阙名)、《皇朝类苑》(宋·江少虞)、《纪谈录》(宋·晁迈)、《酒经》(宋·苏轼)、《浩然斋视听抄》(元·周密)、《祥异记》(阙名)、《起世经》(阙名)、《退斋笔录》(宋·侯延庆)、《耕余博览》(阙名)、《启颜录》(唐·侯白)、《陈州牡丹记》(宋·张邦基)、《野雪缎排杂说》(宋·许景迂)、《猗觉寮杂记》(宋·朱翼)、《牙隹琴名录》(宋·谢希逊、《景龙文馆记》(唐·武平一)、《鼓吹格》(阙名)、《宾朋宴语》(宋·丘昶)、《温公琐语》(宋·司马光)、《墨娥漫录》(阙名)、《臂篥格》(唐·段成式)、《辽东志略》(戚辅之)(文津阁有)、《录异记》(唐·杜光庭)、《翼庄》(晋·郭象)、《鸡跖集》(宋·王子韶)、《庐陵杂说》(宋·欧阳修、《续书品》(唐·韦续)、《灵宪注》(汉·张衡),共四十二种。

3.两种《四库》本均无,而通行本及宛委山堂本著录之书

此类书有《世范》(宋·袁采)、《刑书释名》(宋·王键)、《省心录》(宋·林逋)、《壺中赘录》(阙名)、《义庄规矩》(宋·范仲淹)、《绪训》(宋·陆、游)、《苏氏族谱》(宋·苏洵)、《麟书》(宋·汪若海),共八册。

4.仅《四库》本有,而通行本、宛委山堂本均不见著录

此类书有《女范》(胡氏)、《祝牛宫辞》(陆龟蒙)、《诗谈》(阙名),共三册。

由此可见,在明刻本之后,或因版片损坏,或人为删削,已有七十余种未著录于通行本,而《四库》本中有八种书目是在顺治本基础上删削的(是否为有意删削,下文再论)。但尚有四十余种是顺治通行本有录无书、而《四库》本却补充的书。因此可以推断,在清以后令《说郛》渐失原貌的实则是顺治三年(四年)的刊本,而《四库》本反而对通行本有录无书进行补充,虽亦有删削,但比例极小《四库》本《说郛》并非一无是处。

四

《四库》本与顺治通行本差异如此之大,究竟是《四库》本收录了顺治以后的另一种补订本子,还是《四库》馆臣在顺治通行本基础上进行了补订及删削,我们试图从两种《四库》本本身出发寻找答案。

《四库》文渊、文津两种版本《说郛》的差异尤其值得关注。从所收书目上看,《西林日记》(元·姚燧)、《然藜余笔》(阙名)、《辽东志略》(戚辅之)、《保生要录》(宋·蒲处贯)、《宣室志》(唐·张读)五种书不见于文渊阁本却见于文津阁本:而《女范》(胡氏)、《小说旧闻记》(柳公权)、《玄真子渔歌记》(李德裕)、《神仙传》(葛洪)、《陷虏记》(胡峤)、《市目鹤经》(宋·王安石)、《琴笺图式》(赵勰)、《养鱼经》(越·范蠡、《诗谈》(徐泰)、《汉晋印章图谱》(宋·王厚之)、《续释常谈》(宋·龚熙正)不见于文津阁本却见于文渊阁本。

从书名、著者上看,《三国典略》渊本记“丘悦撰”,津本记“晋·鱼豢撰”:《故都宫殿记》渊本记为“周密撰”,津本为《南宋故都宫殿记》“潜夫撰”:《集古考图》渊本不著撰者,津本记“明·陶宗仪撰”,但内容均相同。

在重收书目中,渊本重收《博异志》(唐·郑还古),津本重收《墨娥漫录》(阙名)、《三水小牍》(唐·皇甫牧)。

就两种《四库》本的差异而言,是很难据某一刊行的本子直接誊录而成的,最合理的解释即是《四库全书》在编纂中尚有一次补订删削。且从《四库》本出现重收的情况及较通行本、宛委山堂本多出的《女范》(胡氏)、《祝牛宫辞》(陆龟蒙)、《诗谈》(阙名)诸书来看,《四库》本进行补订删削的对象并非顺治通行印本的原版,而极可能是分散后的版片《四库》馆臣又进行了一次整理,对通行本中注有“阙”字之书进行增补。从增补结果看,通行本所阙的四十余种书目均有增补,然因为版片损阙,通行本原本收录之书亦缺失,故又试图补入。而对这部分的增补又出现了一些失误,例如上文提及的宋·太平老人《袖中锦色》,《女范》(胡氏)、《祝牛宫辞》(陆龟蒙)、《诗谈》(阙名)则是因为书名接近通行本中同一卷数的某部书,增补时疏于考证,才出现同名异书或重复增补的情况。

而对于删削的部分,较之通行本《四库》本仅减少八种,在此之前通行本己删削三十余种。对于这部分《四库》没有再增补,因为这些书大多涉及夷、胡、狄、虏等清朝敏感问题。而《四库》本减少的八种,在书籍性质上看,并未触犯清朝禁忌,很可能是因版片损坏所致。

前面提到,在明刻本之后,已有七十余种书目未著录于通行本,且从《四库》馆臣的记载可见《四库》本《说郛》“所录凡一千二百九十二种,自三十二卷刘餗《传载》以下,有录无书者七十六种,今仍其旧。”而通行本有录无书,《四库》本与宛委山堂本却著录之书有四十余册,故《提要》中所说的“旧”当指《说郛》旧本,而非通行本。《四库》馆臣则是据通行本版片试图恢复宛委山堂本面貌,除通行本因政治原因删削的三十余册外《四库》本又在分散的版片基础上增补进四十余册,导致有同名异书、重收书目等情况,另有少部分几册未补入,盖因版片损坏不知书名所致。

(责任编辑:武丽霞)