回归与再造:微信红包所涉法律风险之司法检视

——以100则诉讼案例为分析样本

刘 聪,张 涛

(中国政法大学 法学院,北京 100088)

法学研究

回归与再造:微信红包所涉法律风险之司法检视

——以100则诉讼案例为分析样本

刘 聪,张 涛

(中国政法大学 法学院,北京 100088)

微信红包作为第三方支付的新型业态,是一种互联网金融产品,给人们的社会生活带来了很多便利性,但由此引发的法律风险也不容小视。对与微信红包密切相关的100则诉讼案例进行分析,发现微信红包所涉法律风险在司法实践中体现为多元化、复杂化、纵深化等特点。从法律风险主体与法律风险环境两个方面分析来看,微信红包的风险主体存在身份不明、法律观念不强等问题,微信红包的风险环境存在规范层级较低、规范内容缺乏针对性等问题。为此,应通过加强微信红包用户的监管、健全微信红包业务的监管依据、坚持风险防控与技术创新并举等措施,再造微信红包的健康发展空间。

微信红包;互联网金融;法律风险;司法检视

2014年第十二届全国人大二次会议的政府工作报告中指出:“促进互联网金融健康发展,完善金融监管协调机制,守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。”2015年第十二届全国人大三次会议的政府工作报告中更是把互联网金融在“调整产业结构”大背景下,作为“着力培育新的增长点”。这表明了我国政府促进互联网金融健康发展的积极态度和政治立场。但是随着互联网金融的持续创新与不断发展,其监管问题已经提上日程,2016年国务院办公厅印发了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,提出了“实现规范与发展并举、创新与防范风险并重”的工作目标。然而,无论在理论上还是实践中,对何为互联网金融以及其业务边界、实质内涵等问题尚存争议,以至于何种互联网金融创新需要法律规制并未达成共识。

第三方支付作为我国互联网金融的“先遣队”,其发展历程见证了我国互联网金融的发展业态。第三方支付是互联网金融的重要组成部分,甚至是互联网金融的重要支柱之一,[1]第三方支付业态的风险防控关系到整个互联网金融的健康发展。[2]我国第三方支付的发展大体经历了三个阶段:其一,网关支付模式阶段(1998—2002年),这一时期,第三方支付只是充当了一个网银接入口的角色,方便了客户的支付操作。其二,繁荣发展阶段(2003—2009年),这一时期,支付规模不断扩大,支付方式不断创新,支付平台模式不断突破。其三,规范发展与新业态并存阶段(2010年至今),这一时期,伴随着移动支付等新业态的出现,第三方支付的监管体系也不断完善。[3]微信红包作为第三方支付衍生的新型业态,其自2014年1月被腾讯推出以后发展至今,在业内及社会上产生了广泛的影响。根据《2017微信春节数据报告》显示,除夕至初五,微信红包收发总量达到460亿个,同比去年增长43.3%。[4]随着微信红包的蓬勃发展,其所引发的诸如沉淀资金、消费者权益保护、洗钱等问题也成为社会关注的重点。[5]微信红包的风险涉及方方面面,从业者的道德风险、借款人的违约风险、支付风险以及个人信息安全风险等,所有这些问题最后都有可能转化为法律风险。在长期的司法实践中,也不乏对微信红包法律风险的司法检视的经验积累。在现有的法律框架内,如何把已有的法律用好?明晓相关的法律风险隐身于何处?如何控制种种法律风险?对于保护公民的合法权益,维护行业的健康发展具有重要的现实意义。

以往专门针对微信红包的法律风险及防控的研究成果相对较少,黎四奇从民事责任、刑事责任、行政责任三个层面对微信红包可能涉及的风险进行了理论上的分析[6];黄辰和高雪峰[7]、成波[8]、李玮[9]等则主要从微信红包所涉及的刑事犯罪的视角对其法律风险进行了解构;陈立和蒋信[10]、吴凌畅[11]等则主要从微信红包涉及的税务风险进行了研究;而李政则从纪检监察的视角对微信红包所带来的监管难点及治理对策进行了研究。[12]总结上述研究,关于微信红包的法律风险主要体现为:其一,民事法律风险,主要为赠与合同纠纷、沉淀资金孳息归属、消费者权益保护等;其二,行政法律风险,主要为税务风险、市场准入等;其三,刑事法律风险,主要为诈骗犯罪、非法集资犯罪、洗钱犯罪等。上述研究成果具有启发性,给本次研究提供了参考。笔者查询了中国裁判文书网(2014—2017年)公布的有关微信红包的判决,选择了相关案例作为样本,通过归类分析的方法尝试对微信红包的法律风险在司法实践中的实然状态进行考察,以期进一步完善微信红包法律风险防控的制度设计。

一、庐山面目:微信红包法律风险的现实样态考察

微信红包属于第三方支付的新型业态,其法律风险是否发生并造成实际的风险损失,是法律风险的各种相关要素共同作用的结果。虽然当事人在一定程度上可以掌握或尽量避免主体、环境这几种风险控制因素,但也客观存在着一些当事人自己的主观意志所无法控制或无法避免的因素。[13]正是因素的不易控制性,才使得法律风险是否发生以及发生后的损失程度存在一定的不确定性。在这些不易控制的因素中,有些事鞭长莫及而无法控制,有的则是由于行为能力、知识储备、认知能力等方面的限制,才无法准确识别法律风险。因此,对于司法实践中微信红包的法律风险进行抽丝剥茧的分析,揭开其庐山真面目,有助于风险主体认清风险环境,理性控制风险行为。

(一)微信红包所涉民事法律风险

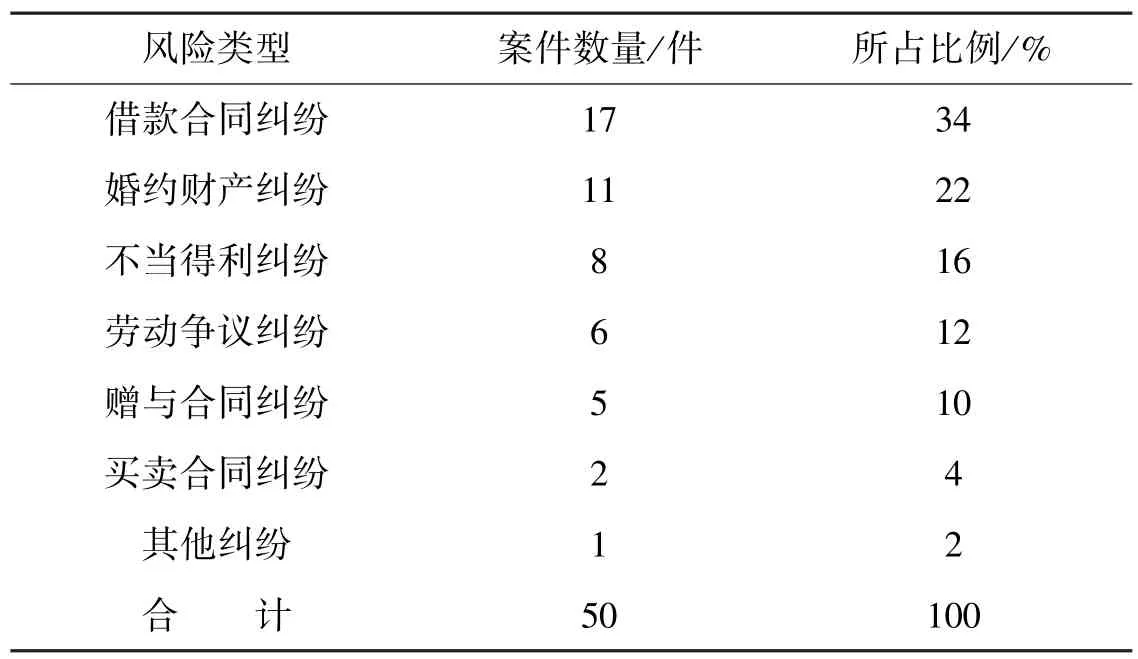

以往的研究认为,微信红包的法律风险在民事领域主要体现为赠与合同、沉淀资金、隐私权保护等方面。司法实践中,因微信红包而引发民事法律风险呈现的却是这样一幅图景:在50件民事案件样本中,借款合同纠纷17件,占样本量的34%;婚约财产纠纷11件,占样本量的22%;不当得利纠纷8件,占样本量的16%;劳动争议纠纷6件,占样本量的12%;赠与合同纠纷5件,占样本量的10%;买卖合同纠纷2件,占样本量的4%;其他纠纷1件,占样本量的2%(见表1)。

表1 微信红包民事法律风险统计

1.借款合同纠纷所涉风险

借款合同,是指借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。其中向对方借款的一方为借款人,出借钱款的一方为贷款人。[14]《合同法》及有关法律、法规将借款合同主要分为银行借款合同和民间借款合同。银行借款合同主要是银行等金融机构作为贷款人,而民间借款合同则主要是自然人之间的借款合同。在日常生活中,亲戚、朋友、乡里邻居之间常常会发生民间借款合同法律关系,大多数情况下并没有签署一份书面的合同文本,即便是有书面文本,也是以内容简陋的“欠条”或“借条”来体现。[15]尤其是在互联网迅速发达,智能手机广泛普及的情况下,微信红包的快捷性为人们之间的借贷行为的完成提供了便利,但是一旦发生纠纷以后,对于事实的认定就变得极为复杂和困难,随之而来的风险也就大量发生。通过对案例的分析,笔者发现微信红包引发借款合同纠纷,其存在的风险主要体现在两方面:一是借贷关系是否成立的认定;二是借贷数额多少的认定。

(1)影响借贷关系的认定。在夏某与史某民间借贷纠纷一案中,①参见沈阳市沈北新区人民法院(2016)辽0113民初6358号民事判决书。夏某与史某系恋人关系,2016年2月至2016年6月,夏某曾以微信红包的方式向史某转账18928元。夏某诉称,史某在广西北海以看病、生活费、房租费等为由向自己借款16次共计18928元。史某则辩称,自己与夏某以前是恋人关系,18928元中有一部分是夏某自愿给的,有一部分是夏某还给自己的,自己没有向夏某借过钱。法院审理后认为,夏某要求史某偿还借款,应当举证证明双方之间存在民间借贷关系,微信红包截图照片只能证明夏某转过款,但是不能证明这些款项是史某向其借的。该案属于只有微信红包,没有书面合同的情形。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第5条关于“在合同纠纷案件中,主张合同成立并生效的一方当事人对合同的订立和生效的事实承担举证责任;主张合同关系变更、解除、终止、撤消的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任”的规定,夏某要想证明18928元是借给史某的,必须证明两点:一是有借条,且借条是真实合法的;二是自己已经把18928元交给了史某。在微信红包主导的借贷关系中,微信红包只能证明金钱完成了账户之间的转移,却无法承担借贷关系的证明力,再遇上被告否认的情况下,夏某的诉讼请求很难得到法院的支持。

(2)影响借贷数额的认定。在蔡甲与蔡乙民间借贷纠纷一案中,②参见福建省龙海市人民法院(2016)闽0681民初4007号民事判决书。蔡乙于2016年4月至6月间向蔡甲借取现金人民币5700元,其中4200元为现金支付,1500元为微信红包支付。蔡乙于2016年6月30出具一份其签名的借条给蔡甲收执,借条载明:“蔡乙向蔡甲借款4200元,7月15日还清”。蔡甲请求法院判令蔡乙偿还借款4200元及微信红包1500元。法院最后认定:“原告蔡甲与被告蔡乙之间因借贷产生的债权债务关系,事实清楚,证据充分,原告请求被告偿还借款本金4200元,有其提供的借条为证,应予支持。请求被告偿还微信红包1500元,因未能举证证明,本院不予支持。”在叶某与何某、王某民间借贷纠纷一案③参见浙江省乐清市人民法院(2016)浙0382民初第5952号民事判决书。、林甲与林乙民间借贷纠纷一案④参见浙江省义乌市人民法院(2016)浙0782民初10163号民事判决书。等案例中,法院都进行了相似的判定。

2.婚约财产纠纷所涉风险

婚约一般是指男女双方以将来订立婚姻为目的而作出的事先约定。[16]关于婚约,我国婚姻法并未作出明确的规定,换言之,对婚约既不提倡,也不禁止。但是在现实生活中,婚约却大量存在。在婚约期间,男女双方都会互相赠送礼物。近年来,随着人们生活水平的提高,互赠礼物的价值也在不断增加,在很多情况下,礼物主要体现为金钱。而随着婚姻自由,恋爱自由的理念不断深入人心,也有一部分人恋爱期间与婚约期间并没有作出明确的划分,微信红包的便捷性使得人们赠送“礼物”的成本也变得很低,在一些重要的节日或纪念日,发一些带有特殊寓意的微信红包——“520”(我爱你)、“1314”(一生一世),已经成为一种恋爱时尚。而一旦男女双方因为感情不和及其他原因解除婚约或分手,互赠礼物的归属纠纷也越来越多,通过微信红包的转账性质如何认定,成为了婚约财产纠纷中重要争议焦点。2003年12月4日,最高人民法院公布了《最高人民法院关于适用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释(二)》,其中第10条规定,当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:其一,双方未办理结婚登记手续的;其二,双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;其三,婚前给付并导致给付人生活困难的。这是我国目前关于婚约财产纠纷最主要的司法指引,该条中给出了一个关键词“彩礼”,但是对于彩礼的内涵、外延却没有进行界定,以及彩礼的诉讼时效、举证责任分配、当事人的认定等问题都悬而未决。司法实践中,因微信红包而引起的婚约财产纠纷更是变得复杂,法院在认定时也标准不一。

(1)微信红包属于赠与,不应该返还。在张某诉被告赵某、姬某婚约财产纠纷一案中,⑤参见山东省郯城县人民法院(2016)鲁1322民初5412号民事判决书。张某与赵某经媒人认识而确立恋爱关系。双方交往后,张某通过微信红包给赵某转账共计3900余元。张某与赵某办理订婚仪式后,按照当地农村习俗递送了彩礼,彩礼现金36600元及其他物品。后双方解除婚约,张某要求赵某返还彩礼现金及其他物品。法院审理后认为,张某与赵某恋爱交往期间的微信转账及微信红包应视为基于恋爱亲密关系的赠与,赵某不应返还,遂驳回了张某的该项请求。在朱某与张某婚约财产纠纷一案中,①参见山东省郯城县人民法院(2016)鲁1322民初4114号民事判决书。朱某与张某订婚以后,朱某以微信红包形式转给张某1400元。法院审理后认为,朱某给张某微信红包的行为是为了加深双方感情而自愿作出的赠与,其支出不应作为彩礼予以返还。

(2)微信红包属于彩礼,应该予以返还。在王甲与王乙婚约财产纠纷一案中,②参见河南省获嘉县人民法院(2016)获民初字第1365号民事判决书。王甲与王乙系恋人关系,王甲曾以微信红包的方式转给王乙2300元。2015年12月,王甲与王乙举行订婚仪式,订婚当天王甲给王乙彩礼款现金21800元及黄金首饰。后王甲与王乙因故解除婚约,王甲要求王乙返还彩礼24100元及黄金手镯一只(价值8000元)。法院审理后认为,给付彩礼与普通的赠与行为不同,不是以单纯转移财产为目的,而是附加了将来有一天对方能与自己结婚为附加条件。王甲以微信红包给王乙的2300元,该款数额较大,且双方是恋爱关系,该款是王甲与王乙以结婚为目的给的款,应视为彩礼款,王甲应该予以返还。在刘某甲与刘某乙、刘某丙、钟某婚约财产纠纷一案中,③参见江西省瑞金市人民法院(2016)赣0781民初1719号民事判决书。法院也作出了相似的判决。

3.不当得利纠纷所涉风险

不当得利,是指没有法律或合同的根据,因他人财产受到损失而使自己获得利益的法律事实。[17]在不当得利之债的法律关系中,没有合法依据而取得利益的一方当事人叫做得利人,受有损害一方的当事人叫做受损人。受损人依据不当得利之债所享有的权利,是不当得利返还请求权。确认不当得利的意义在于:法律规定不当得利的目的并不是对某人或者某种行为的非难,而是在于消除不当得利由于没有法律上的原因而取得利益,并造成他人受到损害的当事人之间利益的不当变动的事实状态,恢复正常。从理论上来看,要构成不当得利,必须满足四个条件:其一,一方获得财产利益;其二,他方财产利益受损;其三,获得财产与财产损失之间须有因果关系;其四,没有合法根据。因微信红包引发的不当得利案件,在司法实践中,主要体现为给付目的自始不存在的给付不当得利。其突出表为非债清偿和民事行为不成立、无效以及被撤销所产生的不当得利。

在张某与戴某不当得利纠纷一案中,④参见浙江省金华市婺城区人民法院(2016)浙0702民初11827号民事判决书。张某与戴某系朋友,2016年10月,张某本来打算将女儿的生活费微信红包给女儿,却误将4294.04元钱款转给了戴某。张某发现误转钱款后,立即联系戴某,要求返还,而戴某以各种理由推脱,张某将戴某起诉至法院。法院审理后认为,张某提供的证据能够证明其误将钱款转给了戴某,并当即要求返还。戴某未提供证据证明其收到的款项具有合法依据,应该认定为不当得利,判令戴某返还钱款。在该案中,4294.04元微信红包构成不当得利,是因为缺乏给付目的,张某在给付之时就不具有给付的原因,因而构成不当得利。

在关某与张某不当得利纠纷一案中,⑤参见广东省韶关市武江区人民法院(2016)粤0203民初2010号民事判决书。关某误将8700元通过微信红包方式转给张某,张某辩称是关某偿还的借款,但未提供借款关系证据。法院审理后认为,对于不当得利举证责任应根据不当得利发生的情形分别由不同的当事人负举证责任。如他人行为导致一方当事人受损的,应由行为实施人举证证明自己的行为具有合法根据。若不当得利的发生是因受损一方当事人的主动行为发生,则应当由受损一方当事人举证证明自己支付行为的原因。在没有证据证明关某提交的证据存在虚假的情况下,认定张某属于不当得利,应该返还钱款。

同样是因微信红包产生的不当得利纠纷,法院在认定时,裁判思路却有很大不同。“没有合法根据”的举证责任到底该由谁来承担,是原告举证,是被告举证,还是双方共同分担举证责任。上述两个案例中,张某为与戴某不当得利纠纷一案中,法院倾向于让被告承担较重的举证责任;而在关某与张某不当得利纠纷一案中,法院则倾向于原被告双方各负举证责任。

4.劳动争议纠纷所涉风险

近年来民事纠纷中,劳动争议案件的比例大幅度上升。一些企业通过细化劳动者的工资构成,将劳动者的工资分成诸多细分项,再将这些细分项与公司的规章制度挂钩,在劳动者违反规定后,则通过扣除对应项的工资来降低用工成本。同时在司法实践中,劳动者与用人单位因为工资发生争议后,劳动人事争议仲裁委员会以及人民法院在认定劳动者的工资水平时,通常是以用人单位提供的劳动者的工资单来认定,在很多情况下,劳动者的实际收入要高于用人单位工资单上显示的水平,这使得劳动者的合法权益受到了损害。微信红包的便利性和隐蔽性,更是为用人单位细化劳动者工资,技术性降低劳动者“工资单工资”提供了途径。

在缪某与某商贸有限公司劳动争议纠纷一案中,①参见四川省自贡市中级人民法院(2016)川03民终863号民事判决书。缪某是某商贸有限公司的员工,双方签订了书面劳动合同,约定缪某的工资水平是基本工资+提成工资。缪某的基本工资一直由公司通过职工卡发放,而提成工资及奖金、慰问金等则通过微信红包的方式发放,后缪某与公司发生劳动争议。在法院审理中,关于缪某的工资水平,法院认为,微信红包记录的真实性、关联性无法核实,因此,不能作为认定缪某提成情况的证据。

(二)微信红包所涉刑事法律风险

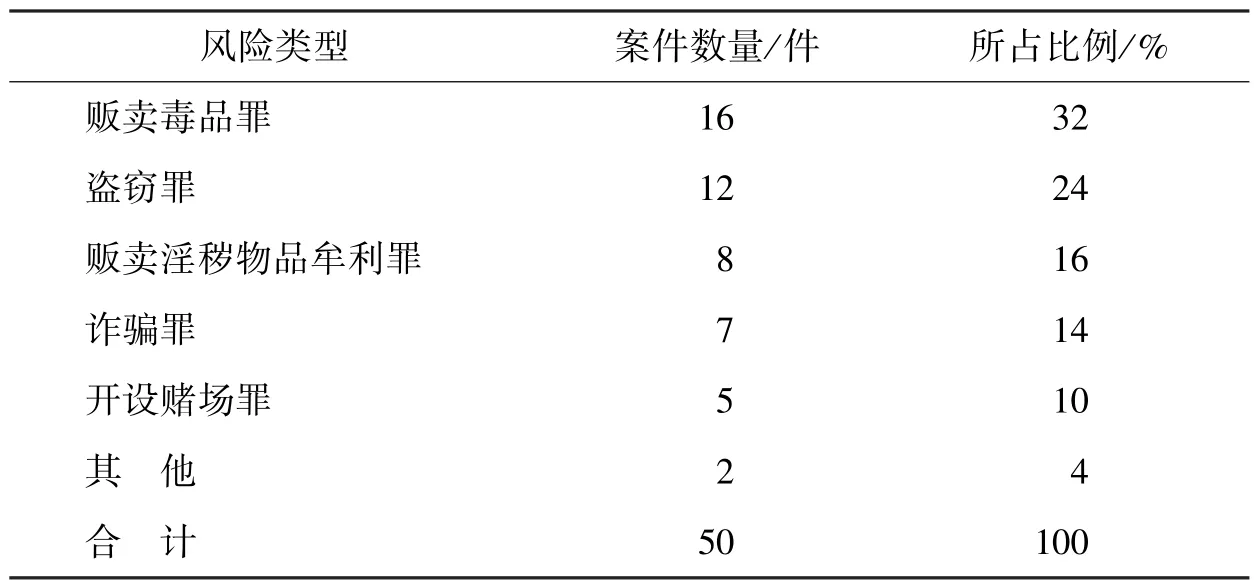

微信红包作为一种新型的第三方支付业态,不仅涉及诸如借款合同纠纷、婚约财产纠纷、不当得利纠纷等民事法律风险,而且也涉及刑事法律风险。通过对50件样本案例的分析,就刑事法律风险而言,微信红包呈现的是这样一个生态:在50件刑事案例样本中,贩卖毒品罪案件16件,占样本量的32%;盗窃罪案件12件,占样本量的24%;制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案件8件,占样本量的16%,诈骗罪案件7件,占样本量的14%;开设赌场罪案件5件,占样本量的10%;其他案件2件,占样本量的4%(见表2)。

表2 微信红包刑事法律风险统计

1.贩卖毒品罪所涉风险

贩卖毒品行为,是指出售毒品,或者以出售为目的而购入毒品的行为。[18]738在理论上,贩卖毒品罪属于行为犯,学界已经基本达成共识。[19]换言之,只要犯罪分子实施了贩卖毒品的行为,就可以认定为犯罪既遂。在司法实践中,有关贩卖毒品罪的既遂与未遂标准一直呈现出多元化的状态,“毒品交付说”与“毒品转移说”并存。但是随着经济的发展,犯罪分子的犯罪手法也变得更加的复杂和隐蔽。交易双方并非采取传统的“一手交钱一手交货”的形式,借助微信红包等便捷支付工具,为了规避法律风险,很多情况下,是交易双方达成了交易合意,并通过微信红包支付一定钱款后,才开始寻找货源。在此种情况下,按照“毒品交付说”及“毒品转移说”的判定标准,显然不能很好的认定犯罪行为。

在张某等贩卖毒品一案中,②参见浙江省青田县人民法院(2017)浙1121刑初26号刑事判决书。公诉机关指控张某贩卖甲基苯丙胺给周某的事实时,提交了张某的供述及辨认笔录,笔录显示:周某通过微信红包将毒资转给张某。法院审理后认为,张某的供述及其在公安机关的辨认笔录属于张某本人的单方证据,而张某的手机中并无微信红包的相关记录,因此,该起指控证据不足,不予认定。在彭某贩卖毒品一案中,③参见湖南省株洲市芦淞区人民法院(2016)湘0203刑初336号刑事判决书。公诉机关指控彭某将100元毒品卖给欧阳某某,并通过微信红包收取毒资100元。彭某辩称,其与欧阳某某之间是朋友关系,欧阳某某给其微信红包100元,是还给他的钱,不是购买毒品的钱,同时微信红包转账发生在几个月以前,不能以此认定他犯了贩卖毒品罪。对于指控的罪名,彭某认为其属于非法持有毒品罪。

在这两则案件中,微信红包对于犯罪事实的认定都起到非常重要的作用。犯罪嫌疑人持有毒品,如果其目的是为了将来卖出,则其行为应该构成贩卖毒品罪,这在理论和实践中,都已经达成了共识。如果犯罪嫌疑人持有毒品,其目的是为了吸食或者现有证据不能证明其具有贩卖的故意,且毒品的数量较大的情况,其行为就构成非法持有毒品罪。因此,犯罪嫌疑人主观目的对于区分贩卖毒品罪与非法持有毒品罪非常关键。[20]但是现实情况是,犯罪嫌疑人的主观想法,往往存在于其内心,旁人看不见,摸不着,在认定起来难度很大。再加上实践中,很多犯罪嫌疑人都极力否定其具有贩卖毒品的故意,而辩解自己是为了吸食或代他人保管,这就使认定的难度更大了。但是难度大并不意味着就不能认定,犯罪嫌疑人的很多内心想法往往都会体现在其客观行为之上,因此,这就为认定犯罪嫌疑人的主观目的增加了可能性。例如,犯罪嫌疑人实施过贩卖毒品的行为或者正在实施或者收取了毒资,相关的证据都可以作为认定犯罪嫌疑人具有贩卖毒品的主观故意。然而,微信红包的使用,成为犯罪嫌疑人收取毒资的工具,也成为其掩盖犯罪行为的工具。犯罪嫌疑人可以通过他人的QQ号码注册微信号,可以不用绑定银行卡就收取小额零钱,在犯罪嫌疑人注销微信号以后,相关的记录也随之清除,因此,在一定程度上,这就为认定贩卖毒品罪与非法持有毒品罪增加了难度。

2.盗窃罪所涉风险

盗窃,是指以非法占有为目的,违反被害人的意志,将他人占有的财物转移为自己或者第三者占有的行为。[21]在第三方支付快速发展和智能手机普及率大大提高的情况下,很多人的手机已经不再是一个通讯工具,而成为一个金融理财工具,通过手机就能完成很多经济交易,因此,手机的丢失就增加了财产损失的风险。以微信钱包为例,在微信钱包里有“收付款”的服务,其中“付款”服务,是指用户在开通微信支付以后不可撤销地授权财付通提供的在一定额度及次数内免除密码、短信动态码以及其他任何信息验证的支付服务。商家扫描用户手机的二维码后,财付通就从用户的账户扣划交易款项至商家账户。在这种情况下,每笔小于1000元订单无需验证支付密码,大额支付需要验证密码。这种支付模式的风险是很大的,因为只要控制了手机,就能控制二维码,就能用二维码进行每笔在1000元以下的无密码验证、无短信动态码通知的交易。在司法实践中,很多犯罪分子正是抓住了这一风险漏洞,并进行犯罪活动。

在吴某、张某犯盗窃罪一案中,①参见江苏省扬州市邗江区人民法院(2016)苏1003刑初282号刑事判决书。吴某、张某将购买的病毒软件藏匿在二维码图片内,诱骗屠某用手机扫描二维码图片,致使屠某的手机感染病毒,自动拦截屠某手机接收的短信验证码信息并转发至吴某、张某手机内。吴某通过在苏宁易购等交易平台购买商品的方式,盗刷屠某的借记卡内人民币39500元。在魏某盗窃罪一案中,②参见河南省郑州市中级人民法院(2016)豫01刑终858号刑事裁定书。魏某在一家餐馆吃饭时,将王某遗失的手机捡走。魏某将王某手机的开机密码进行了破解,并且修改了微信支付的密码。先后通过微信红包、“面对面”收钱、微信付款等方式,将王某账户内的53691. 52元人民币盗走。在这些案例中,微信红包、微信支付成为犯罪分子从事盗窃活动的新“犯罪阵地”。随着各种破译技术的不断发展,以微信红包、微信支付为代表的移动支付领域的犯罪风险在不断提高,很有可能成为未来违法犯罪的重灾区。

3.贩卖淫秽物品牟利罪所涉风险

贩卖淫秽物品牟利罪,是指以牟利为目的,贩卖淫秽物品的行为。何为淫秽物品呢?依据我国《刑法》的规定,淫秽物品,是指具体描绘性行为或者露骨宣扬色情的诲淫性书刊、影片、录像带、录音带、图片及其他淫秽物品。从理论上来看,要构成贩卖淫秽物品罪,必须满足以下几个要件:(1)行为人贩卖的必须是淫秽物品;(2)行为人实施了贩卖行为,即通常指低价购进再高价卖出的行为,也包括单纯的有偿转让淫秽物品的行为;(3)本罪的主体必须是已满16周岁,且具有辨认控制能力的自然人以及单位;(4)本罪的主观方面必须出于故意,并具有牟利目的。本罪的故意要求行为人认识到自己贩卖的是淫秽物品,此外还必须具有牟利目的,是否具有牟利目的,则主要从行为人贩卖淫秽物品的数量、向他人传播淫秽物品的人次与获利的数额等方面进行判断。互联网的快速发展,云储存、第三方支付为犯罪分子从事贩卖淫秽物品的犯罪活动提供了便利。

2015年7月,浙江余姚警方就曾破获了一起网络贩卖淫秽物品牟利案,查扣手机25部、IPAD两部、笔记本电脑两台、电脑主机1台、银行卡21张,查控涉案“云盘”账号500余个。[22]最高人民法院、最高人民检察院专门出台了《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(一)(二)》,为司法实践中处理这类案件提供了司法指引。在叶某贩卖淫秽物品牟利一案中,①参见浙江省嵊州市人民法院(2017)浙0683刑初68号刑事判决书。叶某从他人处获得了色情视频的链接,在微信朋友圈等处发布出售色情视频的广告,利用手机微信联系买家,并发送色情视频链接,利用微信红包的方式收取钱款。通过这种方式,叶某即便身处浙江省,也能向广东的沈某贩卖色情视频,并收取钱款。在代某贩卖淫秽物品牟利一案②参见四川省广安市广安区人民法院(2016)川1602刑初300号刑事判决书。、任某贩卖淫秽物品牟利一案③参见浙江省嵊州市人民法院(2017)浙0683刑初73号刑事判决书。、温某某贩卖淫秽物品牟利案④参见浙江省温州市龙湾区人民法院(2017)浙0303刑初31号刑事判决书。等新近发生的案例中,犯罪分子都采取了与叶某完全相同的犯罪方式。在司法实践中,微信红包具有的技术性和隐蔽性的特点,大大降低了贩卖淫秽物品牟利罪的犯罪成本,在一定程度上激发了犯罪分子从事犯罪行为的动机。

4.诈骗罪所涉风险

诈骗罪,是指以不法所有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,欺骗数额较大的公私财物的行为。[23]诈骗罪的基本构造为:(1)行为人以不法所有为目的事实欺诈行为;(2)对方产生错误认识;(3)对方基于错误认识处分财产;(4)行为人取得财产;(5)被害人受到财产上的损害。成立诈骗罪要求对方陷入错误认识之后处分财产。处分财产不限于民法意义上的处分财产,而是意味着将被害人的财产转移为行为人占有,或者说使行为人取得被害人的财产。一般而言,行为人获得财产,主要体现为两种情况:其一,积极财产增加,如将被害人的财产转移为行为人所有;其二,消极财产减少,如使对方免除或者减少行为人的债务。在司法实践中,利用微信红包从事诈骗犯罪的,主要体现为增加犯罪分子的积极财产。

在徐某诈骗罪一案中,⑤参见浙江省仙居县人民法院(2016)浙1024刑初516号刑事判决书。徐某利用女性身份申请了一个微信账号,并通过微信搜索附近的人加为好友,骗取男性受害人的红包。2016年6月,徐某虚构了自己的性别、职业、身份,在获取被害人朱某的信任后,以买东西、生活费等为由,多次向朱某骗取微信红包,共计6614.08元。在王某诈骗罪一案⑥参见福建省厦门市集美区人民法院(2016)闽0211刑初839号刑事判决书。、翟某诈骗罪一案⑦参见山西省浑源县人民法院(2016)晋0225刑初68号刑事判决书。等案中,犯罪分子都采用虚构自己身份,骗取受害人信任后,以微信红包作为双方关系“红娘”骗取被害人的钱款,少则几千元,多则上万元,在翟某诈骗罪一案中,翟某更是骗取被害人微信红包100多个,金额达10000多元。借助互联网技术,微信红包具有瞬间性、不漏痕迹,容易毁灭证据,犯罪作案时间短、手段隐蔽、专业性强的特点,使一些违法犯罪分子不能及时被发现。这些问题在一定程度上还会刺激不法分子利用微信红包等工具进行犯罪,导致此类犯罪不断攀升。

5.开设赌场罪所涉风险

开设赌场罪是2006年《刑法修正案》(六)中确立的罪名,我国《刑法》第303条采取简单罪状的形式,对开设赌场罪进行了规定,“开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”。之所以采取简单罪状,原因在于开设赌场罪的行为和特点很明显,能够为一般公众所了解,不至于发生误解。简单罪状虽有简洁、精炼,让人一目了然等优势,但是开设赌场的行为在司法实践中却变得十分多元。尤其是随着互联网技术的快速发展,网络时代已经由2.0来到了3.0,智能手机的发展与普及,让人们接触网络变得更加便捷。技术的创新,会带来社会的进步,人们生活方式的改变,但与此同时也能引发犯罪类型和犯罪方式的变化。借助网络技术,开设网络赌场具备了传统开设赌场不具备的优势,迅速成为开设赌场犯罪的外层动力。[24]

在方某等开设赌场罪一案中,⑧参见浙江省丽水市中级人民法院(2015)浙丽刑终字第254号刑事判决书。方某等人利用微信,组建了微信群,组织、召集他人在该微信群里以“抢微信红包”的方式进行赌博。微信群建立了严格的组织管理制度,由方某担任群主,钟某担任管理员,共同维护微信群内的秩序,林某担任财务,王某和罗某负责对账收钱,并雇佣了李某等作为“代包手”。微信群里的赌博规则是:由“代包手”发微信红包,群内赌博人员抢微信红包,抢到金额尾数最小的人发下一个微信红包。每个微信红包的金额为238元,实际发送红包时只需发200元,38元作为“抽头”,作为“抽头”的38元,有20元放入奖池,用来奖励那些抢到特殊数字红包的人,如“123.45”、“11.11”、“6.66”等,奖励的金额从5.20元到6888元不等,这也是为了吸引群内成员参与赌博而采取的激励政策。剩余的3-5元分给“代包手”,最后剩下的13-15元则由方某等人按比例分配。在整个运营期间,该微信群共发放微信红包3244个,涉及赌资772072元。法院经审理后认为:“开设赌场罪不限于开设线下的赌场。以营利为目的抢微信红包的,属于赌博行为,行为人建立“微信群”供他人抢红包赌博的,应定性为开设赌场。”在陈某等开设赌场罪一案①参见浙江省青田县人民法院(2017)浙1121刑初2号刑事判决书。,许某等开设赌场罪一案②参见浙江省天台县人民法院(2016)浙1023刑初637号刑事判决书。、徐某等开设赌场罪一案③参见浙江省永康市人民法院(2016)浙0784刑初1590号刑事判决书。等案例中,犯罪分子都采取了相似的作案手段从事开设赌场犯罪活动。

从上述的案例可以看出,微信红包已经成为一种新的开设赌场犯罪的工具。究其原因主要有以下几点:(1)微信红包具有规模效益。与传统赌场相比,微信红包具有明显的“消费便捷”的特征,它能够突破营业场地、营业时间、地理位置等因素的限制,参与者只需要有一部手机,随时随地都能参与赌博,同时赌资是及时兑现,能够立竿见影的让参与者尝到“甜头”。(2)微信红包具有隐蔽性。微信群的管理者不需要聚集在一起,就能通过网络技术远程构建一个“微信群”,一旦出现问题,立即退出并删除群,或者注销微信号,这极大的提高了犯罪嫌疑人的反侦察能力,使得他们更加的有恃无恐。(3)微信红包能够实现“低成本”运营,不需要一个实体的赌场,不需要一套复杂的资金管理体系,通过网络技术,所有的行为都数字化。由于微信红包所具有的上述优势,未来微信红包很有可能成为此类犯罪的重灾区。

二、危局新思:所涉法律风险要素分析

通过对微信红包所涉法律风险司法检视的生态分析,可以看出,其涉及的面已经远远超出了以往的研究者们从理论上推断的可能涉及的法律风险类型。要有效的防控法律风险,就需要对微信红包所涉法律风险的要素进行类型化解析。笔者认为,微信红包所涉法律风险与一般意义上的法律风险在构成要素上也基本保持一致,主要包括风险主体与风险环境。

(一)风险主体分析

微信红包所涉法律风险主体,是指因在关涉微信红包的法律关系中实施了某种作为或不作为而涉及法律风险的行为人,主要包括个人。行为人实施这类法律风险行为时所具有的特定身份对于法律风险的判断将起到重要的作用,即风险主体的身份不同、知识认知不同、法律意识的不同等内外因素都有可能导致最终面临的法律风险的性质、程度不同,甚至可能决定法律风险的有无。例如在蔡甲与蔡乙民间借贷纠纷一案中,作为通过微信红包借款的蔡甲、蔡乙以及互联网平台公司(深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市财付通科技有限公司)就是风险主体;在方某等开设赌场罪一案中,作为微信红包赌博的组织者方某、钟某、林某、王某和罗某、赌博的参与人以及互联网平台公司(深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市财付通科技有限公司)就属于风险主体,识别出风险主体,通过对风险主体施加影响,在一定程度上也能防范法律风险的发生或减小法律风险的程度。就微信红包目前所涉风险主体来看,主要存在主体认知不清、主体风险意识缺乏、主体法律意识淡薄、主体责任意识不强、主体权限模糊、主体身份不明等问题。

(二)风险环境分析

微信红包所涉法律风险环境,是指风险主体实施作为或不作为时将要涉及的法律法规体系、法律执行情况、公众的法制观念等。在对法律环境风险进行分析时,往往要做的就是分析法律环境的基础,即一个特定地域范围内或一个特定行为所涉及的有效的法律规范体系的分析。法律规范体系是否完善,在某种程度上也会影响法律风险产生的概率和程度。微信红包作为一种金融产品,其属于第三方支付的新型业态,也应该遵守第三方支付的相关法律法规,纳入监管体系,严格按照第三方支付的监管政策来运营和管理。目前我国涉及第三方支付的监管政策主要体现在一些部门规章、行业规范上,例如2015年12月由中国人民银行制定并发布的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,是我国目前第三方支付最主要的规范。从立法层级来看,该《管理办法》属于部门规章,按照该《管理办法》的规定,第三方支付属于“非银行支付机构”,从事的是网络支付业务。但是现实情况是,从很多第三方支付平台运营的情况看,其业务范围具有很多金融机构的属性,如通过虚拟账户拥有沉淀资金,虚拟账户可以充值、消费、转账,类似于银行账户的功能。换言之,由于管理规范的立法层级较低,执行不到位,导致了第三方支付的法律地位在规范上与实践中存在缝隙,即到底是非银行支付机构,还是金融机构。法律地位不清晰,往往导致执法不统一,这就极大了影响了监管规范的权威性,没有形成一个有效的监管环境,导致一些风险主体铤而走险,行违法违规之举,也导致其他风险主体的合法权益遭受损害。

三、路在何方:所涉法律风险防控建议

通过对微信红包所涉法律风险要素的分析,发现要更好的防控微信红包所涉的法律风险,就必须从法律风险主体、风险环境入手,这样才能有效防控风险的发生。

(一)加强微信红包用户的监管

对微信红包用户的监管,可以从以下几个方面进行:(1)使用电子签名。电子商务交易者必须在认证机构注册电子签名,并在交易中使用。网络监管部门、人民银行和银监会必须密切配合,共同对电子商务交易的过程进行联合监管,协同监管。(2)账户绑定。按“同户名绑定、虚拟账户分类、支付中介专户托管”的原则进行账户管理。(3)使用交易信用记录。第三方支付机构有必要保存并建立个人信用记录体系,其作为社会征信数据的一个来源。(4)信息披露制度,对于一些高发风险的业务或功能,第三方支付应该进行提示并揭露,例如微信钱包“付款”服务,用户在开通微信支付以后不可撤销地授权财付通提供的在一定额度及次数内免除密码、短信动态码以及其他任何信息验证的支付服务。对于这样的业务,作为第三方支付平台深圳市财付通科技有限公司就应该加强披露,尽到最大限度的提示义务,从笔者个人使用经验来看,对于这项业务,笔者在开通时并未看见有诸如前述相关内容的提示。

(二)健全微信红包业务的监管依据

目前我国涉及第三方支付的监管政策主要体现在一些部门规章、行业规范上。虽有专门的规范《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,但是由于其属于央行制定,并非国务院或全国人大制定,属于“部门立法”。因此,在执行规范时,其权威性就受到一定的限制。尤其是在目前有关第三方的监管主体处于多头监管(中国人民银行作为法定监督管理者,银监会、证监会、保监会、外汇管理局等在各自职责范围内进行监管)的情况下,基于“谁家的孩子谁家管,谁家的规章谁执行”这样一种隐性规则,很多条款因为执行不到位,而成为“僵尸条款”。在加上第三方支付发展迅速,新型业态不断涌现,模糊了行业界限,直接导致了监管主体职能不清或者部门之间协调不畅,这就进一步架空了监管依据的地位,使其不能发挥实效。因此,为了加强对第三方支付及其各类新型业态所涉法律风险的有效监管,有必要完善和补充现有的法律体系,提升其立法层级,例如可以由国务院协调各部,出台一部可操作性较强的法规。

(三)坚持风险防控与技术创新并举

在互联网金融的大背景下,传统的“被动式监管”“保姆式监管”的模式,已经不能适应技术的发展。因此,在对微信红包等互联网金融产品所涉风险进行防控时,应该通过建立更加科学、高效的监管体制,使得监管方式能够适应互联网金融领域的变化。同时面对微信红包等互联网金融产品所涉风险,每一项风险规制活动都蕴含着相关的政策选择,其政策选择都会存在犯罪化评价上的鼓励与压抑,这些鼓励与压抑反过来也会影响互联网金融的创新。因此,在面对微信红包等互联网金融产品时,一方面,我们要维护其为社会带来的便捷、低成本等普惠性价值;另一方面,要对由其引发的民事纠纷努力化解,对利用其进行盗窃、诈骗、开设赌场等违法犯罪活动的,要严厉打击。

互联网金融法律风险是互联网金融发展过程中必然面对的问题,尤其是在互联网金融在我国发展时间不长且发展较快的情况下,面临的法律风险更为突出。微信红包作为第三方支付的新型业态和一种金融产品,给人们的社会生活带来了很多便利性,但由此而引发的法律风险也不容小视。从目前司法实践中的情况来看,因微信红包引发的民事法律风险和刑事法律风险,需要司法来熨平法律滞后、法律意识淡薄与金融创新之间的褶皱,为金融创新提供足够的发展空间,推动金融创新有序、健康发展,维护相关各方的合法权益。

[1] 徐 超.第三方支付体系:兴起、宏观效应及国际监管[J].经济问题,2013(12):11-16.

[2] 廖愉平.我国互联网金融发展及其风险监管研究——以P2P平台、余额宝、第三方支付为例[J].经济与管理,2015(2):51-57.

[3] 管清友,高伟刚.互联网金融:概念、要素与生态[M].杭州:浙江大学出版社,2015.

[4] 孙奇茹.春节微信红包北京收发量最高[N].北京日报,2017-02-04(7).

[5] 钱海利.“红包大战”后遗症及对策[J].计算机与网络,2015(5):10-11.

[6] 黎四奇.对微信红包法律风险的透视[J].暨南学报:哲学社会科学版,2016(10):74-81.

[7] 黄 辰,高雪峰.互联网金融时代背景下微信红包法律风险及其防范[J].北京政法职业学院学报,2015(4):77-82.

[8] 成 波.微信红包的刑法问题与规制路径[J].天水行政学院学报,2016(5):27-30.

[9] 李 玮.论微信红包相关犯罪及刑法规制的双重性[J].广西政法管理干部学院学报,2016(4):66-71.

[10] 陈 立,蒋 信.电子红包税务处理思考[J].财会月刊,2016(4):49-51.

[11] 吴凌畅.微信红包的涉税分析[J].山西财政税务专科学校学报,2015(1):41-44.

[12] 李 政.“互联网+红包”,纪委怎么破——违规收送电子红包的监管难点及治理对策[J].中国纪检监察,2015(21):54-55.

[13] 刘飞宇.互联网金融法律风险防范与监管[M].北京:中国人民大学出版社,2016.

[14] 崔建远.合同法[M].6版.北京:法律出版社,2016.

[15] 周玉文.民间借贷合同纠纷案件事实认定中的经验法则——以借条形式表示的借款为例[J].上海政法学院学报:法治论丛,2014(3):118-123.

[16] 王 洪.婚姻家庭继承法精要与依据指引[M].北京:北京大学出版社,2011.

[17] 杨立新.债法总论[M].北京:法律出版社,2011.

[18] 刘宪权.刑法学(下)[M].4版.上海:上海人民出版社,2016.

[19] 梁彦军,何荣功.贩卖毒品罪认定中的几个争议问题[J].武汉大学学报:哲学社会科学版,2013(5):94-98.

[20] 古加锦.贩卖毒品罪与非法持有毒品罪的证据把握[J].人民司法,2015(20):101-103.

[21] 张明楷.盗窃罪的新课题[J].政治与法律,2011(8):2-13.

[22] 谢台选.网络涉黄犯罪热衷披“微商”外衣[N].法制日报,2015-07-08(8).

[23] 王 骏.论被害人的自陷风险——以诈骗罪为中心[J].中国法学,2014(5):160-179.

[24] 于志刚.网络开设赌场犯罪的规律分析与制裁思路——基于100个随机案例的分析和思索[J].法学,2015(3):136-152.

Judicial Review of Legal Risks in WeChat Red Envelopes:Taking 100 Cases as Examples

LIU Cong,ZHANG Tao

(School of Law,China University of Political Science and Law,Beijing 100088,China)

WeChat red envelope as a new format of the third-party payment and an Internet financial product,has brought a lot of convenience to people’s social life,but the legal risks arising from this can’t be overlooked.The analysis of the 100 cases closely related to WeChat red envelopes,which reveals that the legal risks involved in the red envelopes is characterized by diversification,complication and deepening in judicial practice.Judging from the two aspects of legal risk subject and legal risk environment,the risk subject of WeChat red envelopes is not clear and the legal concept is not strong.The risk environment of WeChat red envelopes is low in normative level,and the normative content is lack of pertinence.To this end,we should strengthen WeChat red envelopes user supervision,improve the regulatory basis of WeChat red envelopes business,adhere to risk prevention and technological innovation simultaneously,and rebuild the healthy development space of WeChat red envelopes.

WeChat red envelopes;Internet finance;legal risk;judicial review

D914;D923

A

2095-4476(2017)04-0031-10

(责任编辑:徐 杰)

2017-03-16;

:2017-04-07

中国政法大学硕士研究生创新实践项目(2016SSCX2015006)

刘 聪(1993—),女,重庆梁平人,中国政法大学法学院硕士研究生。

张 涛(1992—),男,贵州铜仁人,中国政法大学法学院硕士研究生。