何玉生:摇滚歌手的父亲

王海燕

2002年8月16日,摇滚歌手何勇在深圳演出,父亲何玉生弹三弦为其演唱《钟鼓楼》伴奏

老北京人何玉生弹了一辈子三弦,堪称大师。他被更多年轻人熟知,却是因为他的儿子,摇滚歌手何勇。但那场著名的演唱会后,他的儿子状态欠佳,直至如今。他一直在接演出、教学生,想给儿子多留下一些保障。

重现经典

2017年开年至今,76岁的何玉生只做了一场正式演出,还是元宵节时。当天他穿了一件喜庆的大红唐装,搭配的却是一条牛仔裤,很混搭也很摇滚。但他不是故意新潮,那天他感冒了,发高烧,穿绸裤子太冷,实在顶不住,嗓子哑得说不出话来,他的老伙伴张永智帮他主持串场。

当天演出乐队的老艺术家里,一溜儿国家级乐团首席和一级演员,有“中华一绝”,有“现代键笙之父”,还有入选过《世界名人录》的,成就多得观众不知道从哪儿开始鼓掌。但介绍何玉生时,张永智剛刚说了一句“三弦,何玉生,就是著名摇滚歌手何勇的父亲”,底下的掌声就响成了一片,夹着几声尖利的口哨。这样的场面何玉生见得不少,演出结束,还常常有人跑到后台向他致意,开头往往是“我是何勇的乐迷……”

何玉生也很配合,演奏完了固定曲目,他又即兴弹了一段《钟鼓楼》的三弦伴奏,弹完了,哑着嗓子介绍:“这就是在红磡演唱会上弹的那一段。”现场立刻又响起掌声,持续了起码两分钟,有人大声喊叫:“好——”“再来一个!”

现场的很多观众都记得那场演唱会。1994年12月17日,被称为“魔岩三杰”的窦唯、张楚、何勇,加上唐朝乐队,齐齐地在香港红磡体育馆登台演出,是中国内地原创摇滚第一次在大陆以外亮相,在很多摇滚乐迷心中,那是至今未能超越的巅峰之夜。那场被记忆至今的演唱会里,何玉生贡献了一个经典瞬间。

何玉生是何勇第四首原创歌曲的三弦演奏,周围一片朋克的装扮,灯光乱闪,他一袭中式长衫,微闭双眼,浅浅笑着,稳坐如松地弹拨着中国传统乐器三弦,为儿子伴奏。何勇毫无停顿地介绍他:“三弦演奏,何玉生,我的父亲。”然后转身向他轻轻鞠了一个躬,变得乖巧。一曲终了之后,何勇再次先向何玉生鞠了一个90度大躬,才回头向观众鞠躬致意。观众席上的沸腾一下子燃到顶点。在后来的一些文章中,这一幕被赋予诸多象征着传统与新生、权威与反叛、保守与开放、父子温情和摇滚冷酷的符号意义。

何玉生为儿子伴奏的歌曲是《钟鼓楼》——它在后来成为何勇最经典的歌曲之一,描绘北京二环钟鼓楼附近因为拆迁,正在逝去的传统大院生活。那样的大院里,曾在中央歌舞团任弹拨乐器声部部长30多年的何玉生,与崔健的搭档刘元之父刘凤桐是同事,与中国摇滚鼓手鼻祖“鼓仨儿”、后来不幸自杀的张永光是邻居,带过刘欢、那英、孙楠这样的学生。何勇5岁就开始学习各种乐器,能在院子里看到崔健排练歌曲。

在那样的国家体制文艺大院里,音乐传承显得自然而然,但何玉生是唯一和儿子同台,双双出现在观众面前的人。当时国家歌舞团的民乐演出惨淡,何玉生正闲着,何勇邀请他去伴奏,这对他来说是“私自去资本主义地区搞腐朽音乐”性质的事情,他很犹豫,但最后还是去了,因为觉得自己有义务和责任,宣传大陆流行音乐。

他记得演出第二天,香港街头的大小报纸娱乐头条都是那场演唱会,到处都能看到他和他儿子的照片,他上街去买了一大摞,全都带回家,有种扬眉吐气的畅快心情。“他们(港台人)以为大陆的流行音乐很差,结果我们一上台,就把他们震撼了,我们还能把中国传统和现代音乐结合起来。”但买了那么多报纸,他也只是留着自己悄悄看,没敢告诉单位的同事,“毕竟是负面消息”。

如今,网易云音乐上《钟鼓楼》下面,有一条顶得很高的评论里写的是:“‘三弦演奏,何玉生,我的父亲,就这一句,日后如果再想超越的话,只能等窦靖童的演唱会了吧?”

病痛与生活

在“魔岩三杰”名气最大的时候,因为商业模式和演出市场不成熟,何勇也没赚到什么钱。何玉生那时候就发现了,“摇滚歌手在外国是最挣钱的,但在中国,搞摇滚乐挣不了钱,连养活自己都难”。至少90年代如此。

实际上,红磡演唱会的高潮之后,中国摇滚乐迅速低迷,几乎销声匿迹,乐评人总结不出具体原因,将唐朝乐队张炬的离世,作为中国摇滚盛极而衰的标志。以社会现象为创作主题的何勇则闯下大祸:1996年的一次演出中,他在演唱《姑娘漂亮》时,调侃了当时的国家劳模榜样、汽车售票员李素丽,随后从公众视野中消失。部分圈内人甚至认为何勇连累了当时的整个摇滚圈。

当何勇再次出现在媒体上,是因为长期服药、莫名纵火、捅人、数次被拘禁、争取版权等各种与音乐本身无关的原因。也有一些断断续续的演出机会,大多围绕着那场演唱会的回顾和纪念。

何玉生的所有朋友都会嘱咐记者,不要问关于何勇的事情,何玉生自己也不愿谈起,“没什么用,没人在意这个了”。但这只是原因之一,更主要的原因是,何勇现在依然在西山和顺义两地疗养,“他现在脑子比较乱,医生说不方便跟外界接触”。何勇曾经闪婚闪离,有一个女儿,判给了前妻,每年暑假从广州来北京,都是爷爷奶奶照顾。何玉生偶尔去疗养院看何勇,看看疗养院的环境,处理一些杂事,也看看他新专辑的进度,犹豫着劝他出还是不出,怕他惹麻烦,“我不想让他再上台了”。

他很担心何勇以后的生活,他自己的身体不太好,心脏房颤,3月份刚刚住过院,最近去检查,医生嘱咐一定要休息。但记者每次采访,他还是打听:“有什么演出机会,多帮我们介绍,我们有唱也有跳,京剧豫剧,河南梆子,地方民乐,什么都有。”他指的是他和老同事们成立的钟鼓楼乐队,就是元宵节上的那个国家级阵容。

钟鼓楼乐队组建者、三弦大师何玉生

但演出机会也不多,曾在中央民族乐团任首席笙演奏家的王慧中说,他们这样水平的乐队,以前很受机关事业单位和大型国企欢迎,中央“八项规定”后就少得多了。摇滚乐队“晚间新闻”乐队的经纪人张辉是何勇的乐迷,可以帮何玉生接洽一些音乐节演出,他坦诚:“音乐节邀请老先生的话,也是冲着何勇的名气,现在的小孩都不爱听民乐,也不太懂。”张辉是在那场元宵演出后认识何玉生的,他初中时就听何勇的歌,和小伙伴们躲在仓库里,把红磡演唱会的录像带看了无数遍。当天演出结束后,他主动去找何玉生聊天,送老爷子出门,本来想帮老爷子打车,但何玉生还是背着笨重的乐器去坐了地铁。

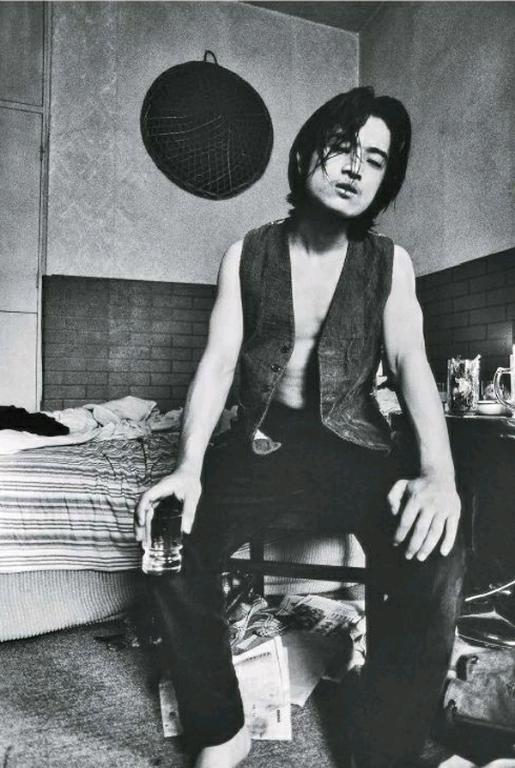

摇滚歌手何勇(1993年摄于北京)

但哪怕是国家级的水平,民乐演出也不挣钱,最挣钱的其实是教学生。有考艺术特长的中学生,学个半年一年好应付考试,还有退休的领导教授,也喜欢学点乐器。这样一对一教的学生,何玉生现在带了五六个;还在延庆一小给小学生上课外班,每周六从8点30分上到下午3点30分,有两三个人的小课堂,也有一二十人的大课堂。他去一趟延庆不容易,早上5点多就要起床,6点45分赶到德胜门,坐一个半小时公交车,然后打10元钱的车到学校,所以课程安排得满满当当。教的也并不是他主攻的三弦,而是柳琴和中阮。

他自己年纪大了,很担心何勇以后的生活。“社会靠不住,不像西方社会,亲戚也是,兄弟姐妹为房产打官司的不是很多吗?”所幸,他在中国歌舞团工作的时候,有分配的住房,“而且,我现在一个月挣一万多,最多花三四千元,可以当他的后盾”。

两代人的失落

何玉生从没反对过何勇搞摇滚,他只是没想到儿子的路“越走越窄,成了死路”。他自己也是不断学习新潮流的音乐人。

除了主攻三弦,何玉生还是中国第一个弹电吉他和组织电声乐队的。学三弦是因为家传,13岁就拜在“弦圣”韩德福门下,磕头送礼,请了十来桌的客,正经拜师,做了一辈子的打算。“冬练三九,夏练三伏”,苦练了几年幼功,16岁考入刚刚成立的中央歌舞团(中国歌舞团前身),成了新文艺工作者。新文艺工作要“破四旧”,吸收西洋管弦乐文化,讲究各色乐器交融,三弦音色却硬,且突出,个性鲜明,在伴奏里常常显得不和谐,渐渐用得就少了。

何玉生又拜了好多老师,搞新音乐,学了十几样乐器。电吉他是“文革”之前,托人从苏联买了一台,天天蹲到后海边上,找归国华侨学的。他挺喜欢电吉他的表现力,比三弦这类传统乐器丰富,有很多独奏的曲目。他最喜欢《梁祝》,“文革”时偷偷练习,结果因为演奏“黄色歌曲”被批斗,但他也不管,“他们批斗他们的,我练我的”。80年代,邓丽君歌曲传入内地,何玉生也挺喜欢,“真是好,太好了,每一首都好”。

他自己也编过曲写过歌,还写得不少,都是政治运动时期写的,“那时候大家都写”。这些原创作品他后来都扔了,一首也没保留,也没再创作过。儿子何勇让他惊喜万分,“有天分的孩子,能从生活中提炼出歌来”。何勇初中毕业就没念书了,何玉生没反对,他觉得学校教育未必就比实践教育好,把他招到了国家歌舞团的电声乐队。但何勇喜欢摇滚,不跟他一起玩,还和院子里的其他先锋青年一样,拒绝正式加入机关单位。

何玉生有点担心他的前途,但只民主地跟他交换了一下意见,就由他去了,他想无论怎样,他的才华养活自己总没问题。他自己虽然不钟情摇滚,但是很理解儿子:“充满了野性的对音乐的爱好,你们不搞音乐的人不懂。”

而且,他经常出国,知道摇滚在国外有多受欢迎。他对儿子寄予厚望,希望何勇能在摇滚中加入中国元素,变得中国化。何勇说要写钟鼓楼,他特别开心,说你写吧,一定要写出老北京的韵律。直至如今,何玉生依然认为,何勇是中国原创摇滚音乐人里最有才华的歌手之一。

但何玉生没想到的是,红磡演唱会后,风靡一时的摇滚几乎一下子就寂灭了。他上一次和何勇同台,是2013年6月,何勇应邀参加湖南卫视“天天向上”五周年特别节目摇滚综艺专题录影。当时状态欠佳又发胖了的何勇再次穿上海魂衫上台,但现场气氛尴尬。节目播出后,“天天向上”的貼吧里一片讨论,争论作为嘉宾的何勇跟张楚到底是谁,怎么听都没听过,还有人问为什么不请汪峰。

何玉生并不喜欢这样的电视节目,但他还是配合何勇去了。20多年前他静悄悄地登台给儿子伴奏,是因为隔离的禁忌,这一次则是因为时代早就变了。他心疼自己的儿子“生不逢时”,他自己的音乐时光是在政治运动中耽误的,儿子是被什么耽误的,他不好说,“肯定不只是他自己的原因”。但即使时光倒流,他也不会阻止儿子走上摇滚路。“人真奇怪,除了吃饭,还要思想自由。”

艺术和生活

与不修边幅形象的摇滚歌手不同,搞民乐的何玉生非常讲究,出门见人,他要先仔细收拾自己,花白头发梳得锃亮,戴帽子,穿夹克,配上手巾,对任何人都客客气气的,这才是老北京手艺人的体面劲儿和潇洒劲儿。他觉得自己这一辈子的艺术成就已经足够了,把中国歌舞团的弹拨声部搞得有声有色,接待过很多国家元首,也见过大场面。没留下经典,他没什么遗憾的,他不把吹拉弹唱当营生。“这个就是以前旗人在宫里玩玩票,后来才传到民间,现在还是玩。”

他人生中有两个最精彩的时刻,一是1994年香港的红磡演唱会上给何勇伴奏,二是参演大型音乐舞蹈史诗《东方红》,担任柳琴演奏。《东方红》的演出阵容庞大,集结了全中国上万文艺界人士,上台演出过的就有几千人,他的名字没有出现在海报和演出人员名单里,但他记得那场演出演了两三年,一次演出两个小时。“最优秀的作词作曲,最优秀的演员,创造出了最震撼的作品。”

背景截然相反的两场演出,何玉生觉得一点也不矛盾。“政治宣传是一回事,应该享受的是艺术。”什么是艺术?他用了性来解释他的观点:“比如,性就是最美好的东西,如果没有文学没有艺术,性就是文学就是艺术。”他说自己76岁了,越老越不怕别人的看法。“不管男女,谁说他不喜欢这些,都是假的。”

他把这种性格形容为真性情,他说何勇也继承了这种性格,不同的是“何勇像刀子一样,直来直去,一直没学会圆滑,单纯有助于艺术创作,圆滑有助于生存”。他觉得原因在于何勇从小生活的环境太简单了,在家里,儿子要做什么他都是鼓励和帮助,最多持保留意见,在大院里则全是志同道合的朋友,对社会的想象全是美好的。

他的老伙伴、主攻笙演奏的王慧中是學术派,在朋友圈和微信群里讨论的都是乐器创新、指法流派和传统艺术传承。何玉生也没把这事儿看得这么重,他更关心生活。对《钟鼓楼》那首歌,他觉得其实写得不好,格局太小,没有写出老北京的精气神,还有上升空间。那首歌里写了生火做饭、油条饼干,本地人很闲,外地老乡们在经营餐馆,但何玉生觉得应该写“拿着鸟笼遛着鸟儿,听着京剧吃着锅贴儿。北京人喜欢吃什么玩什么,应该写这些,这才是艺术和生活”。

何勇被封杀生病后,数次入院出院,他一直没劝过他。“我还是为他感到骄傲,他做了努力,做了牺牲,也做了贡献,历史会记住他的。”但最近几年,他开始劝何勇:“我不关心国家的命运,我关心你的命运,别把自己的一切都毁了。”何勇的乐迷猜测,如果晚生几十年,何玉生可能也会成为摇滚歌手,但何玉生说他不会,他喜欢的是民乐,“民乐平和”。他支持儿子的创作,是希望流行音乐能够更多地吸收中国民乐特色,变成中国人的流行音乐。

何玉生理想的退休生活是养养鸟,旅旅游,搞搞乐器,老北京范儿的惬意享受,但这样的生活,他一天也没过过,他现在依然天天忙着到处教学生、做演出。对中国民乐,他积极看好,“应用正在越来越广泛”;对自己的乐队,他谨慎谦虚,“我们一直在努力吸收时代特色,常常受到热烈欢迎”,像做报告一样积极正面。但就在采访期间,他因为心脏房颤去医院检查,医生严厉地告诫他要休息,准备动手术,他第一次认真地听从劝告,把所有工作联系都推掉了,口气慌张地说:“保命要紧!”

身体不好的事情,他还没打算告诉何勇,说了徒增双方负担。再过几个月,就是暑假了,孙女就要来北京了,这是一年里难得的团圆,但他现在不教孙女乐器了,“我希望她别搞音乐了,可以玩玩,别当专业”。

——基于黄金分割比例