产业协同是否有助于提升节能减排的有效性?

——基于1052条节能减排政策的研究

张国兴,高晚霞,张振华,管 欣,方 敏

(1.兰州大学管理学院,甘肃 兰州 730000;2.西安交通大学人文与社会科学学院,陕西 西安 700049)

产业协同是否有助于提升节能减排的有效性?

——基于1052条节能减排政策的研究

张国兴1,高晚霞1,张振华1,管 欣1,方 敏2

(1.兰州大学管理学院,甘肃 兰州 730000;2.西安交通大学人文与社会科学学院,陕西 西安 700049)

节能减排与产业发展紧密相关。为了探究节能减排政策与产业的最佳结合方式,本文将我国1997年至2013年间的1052条节能减排政策进行量化,构建了节能减排有效性的度量模型,对比分析了节能减排政策与单个产业结合以及与产业协同结合对节能减排绩效的影响结果。研究结果表明:(1)我国节能减排政策与单个产业相结合对于节约能源和减少污染物排放有着较为显著的促进作用;(2)由于目前我国产业之间缺乏有效协调,节能减排政策与产业协同结合不仅不能促进节能减排,反而会在一定程度上降低节能减排效果。本研究为今后政府颁布节能减排政策提供了一定的指导意义,针对单一产业颁布政策有利于提升节能减排效果,在实践中积极引导产业之间形成良性协同,才能促进节能减排。

节能减排;产业结构;产业协同;政策效果

1 引言

“环境污染是民生之患、民心之痛,要铁腕治理。”改革开放以来,我国实现了连续三十年年均GDP增长率超过9.8%的奇迹,但为此带来的高能耗、高污染问题却一直遭人诟病[1]。根据世界银行数据库的统计,2006年以来,我国的CO2排放量一直位居全球第一。并且近年来,我国已成为世界上排放二氧化硫最多和能源消耗量最大的国家[2]。随着我国经济总量的快速增加,我国的能源消耗和排放将进一步增加。我国正面临着日益恶化的环境和不断上升的国内外减排压力[3]2015年3月,李克强总理在政府工作报告中指出“今年,二氧化碳排放强度要降低3.1%以上,化学需氧量、氨氮排放都要减少2%左右,二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。”打好节能减排和环境治理攻坚战任重而紧迫。

近年来,为了降低能耗和减少污染物排放,我国政府推出了一系列节能减排政策[4]。仅作者收集到的我国政府与各部委1997至2013年间颁布的与节能减排高度相关的政策就多达1052条。由于我国目前仍处于工业发展阶段,要实现节能减排的目标还面临着诸多阻碍[5],节能减排政策的实施效果还有待检验。关于节能减排政策的实施效果,已有许多学者展开研究。Xu Jinhua等[6]运用能源转化效率和能源利用效率的改善、混合燃料的转变等指标来评价我国“十一五”期间的节能减排效果,发现能源强度及转换效率是降低能耗的关键因素。Hsu等[7]在评价节能减排政策的效果时,利用能源供应效率、转换效率、利用效率、总消耗量和碳排放量这五个指标构建了能源节约和碳减排绩效评价模型。张国兴等[8]通过对我国节能减排政策措施进行量化来评价各项措施对节能减排绩效产生的影响。除此之外,DEA方法也被普遍运用于建立能源效率评价模型[9-10]。学者们试图从各个角度来评估节能减排政策的实施效果,却鲜有学者从产业的角度来评价节能减排政策的有效性,然而产业对于节能减排有着至关重要的作用,从产业视角评价节能减排政策的效果很有必要。

发达国家的发展实践表明:能源消耗与产业结构密切相关。产业结构调整是影响低碳经济发展的重要因素[11],许多学者也认为将节能减排与产业发展相结合对促进节能减排有至关重要的作用[12-14]。蔡圣华等[15]指出,降低重化工业的比重,提高第三产业的比重有利于降低二氧化碳排放强度的降低。金桂荣等[16]对我国30个省份的中小企业节能减排效率进行评价,并得到产业结构是对节能减排效率具有显著影响的因素之一的结论。Wu 等[17]的研究发现,较之于科学技术进步,产业结构调整对节能减排带来的影响更加显著。

Mi Zhifu等[18]采用案例研究与模型相结合的方法,表明产业结构调整具有重要的节能减排潜力。郭本海等[19]认为调整经济结构有助于实现区域经济系统高能效。王文举等[20]构建了产业结构调整的动态投入产出模型,认为产业结构调整对实现中国碳强度目标的贡献最高可达60%左右,可以说产业节能减排是我国当前控制碳排放、发展低碳经济的一个最为现实的路径之一。张雷等[21]的研究表明,产业结构演进决定能源消费增长基本走向,推动结构节能减排,是中国低碳经济发展的必由之路。

相关研究还表明,产业协同对节能减排也有重要影响。所谓协同,是指系统各要素之间形成协调、同步、合作和互补的关系。而产业协同,是指在开放条件下,作为国民经济运行的子系统,各产业或产业群相互协调合作形成宏观有序结构的过程[22]。徐涵蕾[22]在研究中指出,关注资源型城市的产业协同发展可以为资源型城市的可持续发展提供有益的借鉴。Thollander等[24]提出加强供热行业之间的协同是提高能源效率的重要手段。Zhang Bin等[25]表明加强产业链中企业的有效协同能促进二氧化碳减排。崔连标等[26]研究表明碳排放交易有利于节约减排成本,这实际上也表明产业之间的协同有利于实现减排。这些学者们的研究出发点更多地是强调为了实现节能减排目标,产业结构应进行相应调整,产业之间应加强协同合作。

需要注意的是,不管是实现产业结构的调整还是实现产业协同,都是一个相对漫长的过程。因此政府在颁布节能减排政策时,如果换个角度,根据目前产业结构特点来颁布政策,在政策中要求产业之间协同来提升节能减排绩效,即在节能减排领域,如果加强产业协同是否有助于提升节能减排的有效性呢?鉴于此,本文将从节能减排政策本身出发,考虑政策本身所具有的主观性和不确定性对政策实施结果的影响,有别于以往学者通过能源利用效率等指标评价政策效果的方法,通过将我国节能减排政策进行量化,从产业协同这一角度评价节能减排政策的有效性。通过建立模型,对比分析节能减排政策与单个产业或与产业协同相结合对提升节能减排绩效的影响,从而寻找节能减排政策与产业结合的最佳途径,为今后政府颁布节能减排政策提供一定的借鉴作用。

2 数据来源与量化标准

节能减排是指节约能源和减少环境有害物排放。本文以节能减排政策为研究对象,所涉及的节能减排政策包括节能节水、减少污染物(主要是指COD与SO2)排放、工业固体废物综合利用以及使用和发展清洁能源等方面的政策。考虑到后续衡量指标涉及数据的可获得性,本文收集了1997至2013年间我国国家与各部委(不包括省市)颁布的所有与节能减排相关的政策。本文首先从全球法律法规网数据库收集了1997年至2013年间国家及部委颁布的所有与节能减排相关的政策;然后根据发布文号,利用万方数据库的节能减排政策对上述政策进行核对,并根据上述节能减排的定义,对核对后的政策进行略读,筛选出与节能减排高度相关的政策;最后从发布背景、发布机构、适用产业、政策类型等方面对这些政策进行精读,经过六个多月的整理,最终筛选出符合条件的相关政策1052条,这些节能减排政策由全国人大、国务院、发改委、环境保护部等40多个机构独立或联合颁布。

2.1 各产业的节能减排政策数量变化趋势

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002)的产业划分标准,我国有三大产业,其中第一产业包括农、林、牧、渔业,第二产业包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业,第三产业包括交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、金融业等各种服务业。根据这一产业划分标准,对收集到的这1052条节能减排政策进行精心研读,统计出各年各个产业的节能减排政策数量。为了便于统计各年各个产业的节能减排政策数量,本文设定了xktj这一虚拟变量,当xktj=1时表示第t年的第j项政策涉及到第k(k有1、2、3三个取值)产业,针对该产业的节能减排做出了限制或要求,xktj=0则表示第t年的第j项政策并未对第k产业做出任何节能减排的相关要求。用xkt表示第k产业第t年的节能减排数量,n表示第t年颁布的政策总数量,因此有:

(1)

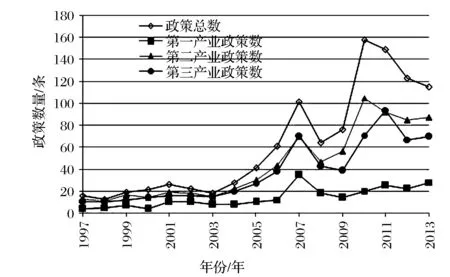

利用公式(1)得到各个产业历年的政策数量,根据统计结果,每年颁布的节能减排政策总数n与各产业的节能减排数量xkt随时间变化的趋势如图1所示。在这1052条政策中,涉及第一产业的政策有240条,涉及第二产业的政策有745条,涉及第三产业的政策有633条。

图1 节能减排政策总数及各个产业的政策数量的变化趋势

从图1可以看出,无论是节能减排政策的总数量还是各产业的政策数量,都有明显的增长趋势,这表明我国政府越来越重视节能减排问题,尤其是在“十一五规划”明确提出单位国内生产总值能源消耗(单位GDP能耗)降低20%左右的目标后,我国节能减排政策数量急剧上升。从图1中还可发现,在三大产业当中,涉及第二产业的政策数量最多,增长速度快,其次涉及第三产业的政策数量也较多,增长速度十分迅速,而涉及第一产业的政策不仅数量较少,增长速度也相对缓慢。三大产业间的节能减排政策数量的增长变化特征与我国经济结构密切相关。第一产业本身所占国民生产总值的比例较小,且自1997年以来,这一比值持续下降,由1997年的6.7%下降到2013年的4.9%,因此针对第一产业颁布的节能减排数量较少,增长也相对缓慢。尽管第二产业占国民生产总值的比重总体来看有所下降,从1997年的59.7%下降到2013的48.3%,但仍大约占国民生产总值的一半,并且钢铁、有色、电力、石油石化等重点耗能行业都集中于第二产业,我国目前还处在工业发展阶段,要促进节能减排,首先必须从第二产业抓起,所以针对第二产业的节能减排政策数量一直居高不下,甚至还保持着较高的增长速度。第三产业的发展水平是衡量生产社会化程度和市场经济发展水平的重要标志,也是我国目前大力发展的对象。改革开放以来,我国第三产业迅速发展,其产出份额呈现出较高的增长态势,由1997年的33.5%上升到2013年的46.8%,第三产业的快速发展伴随着较多的能源消耗与污染物排放,因此针对第三产业颁布的节能减排政策数量较多且增长速度较快。

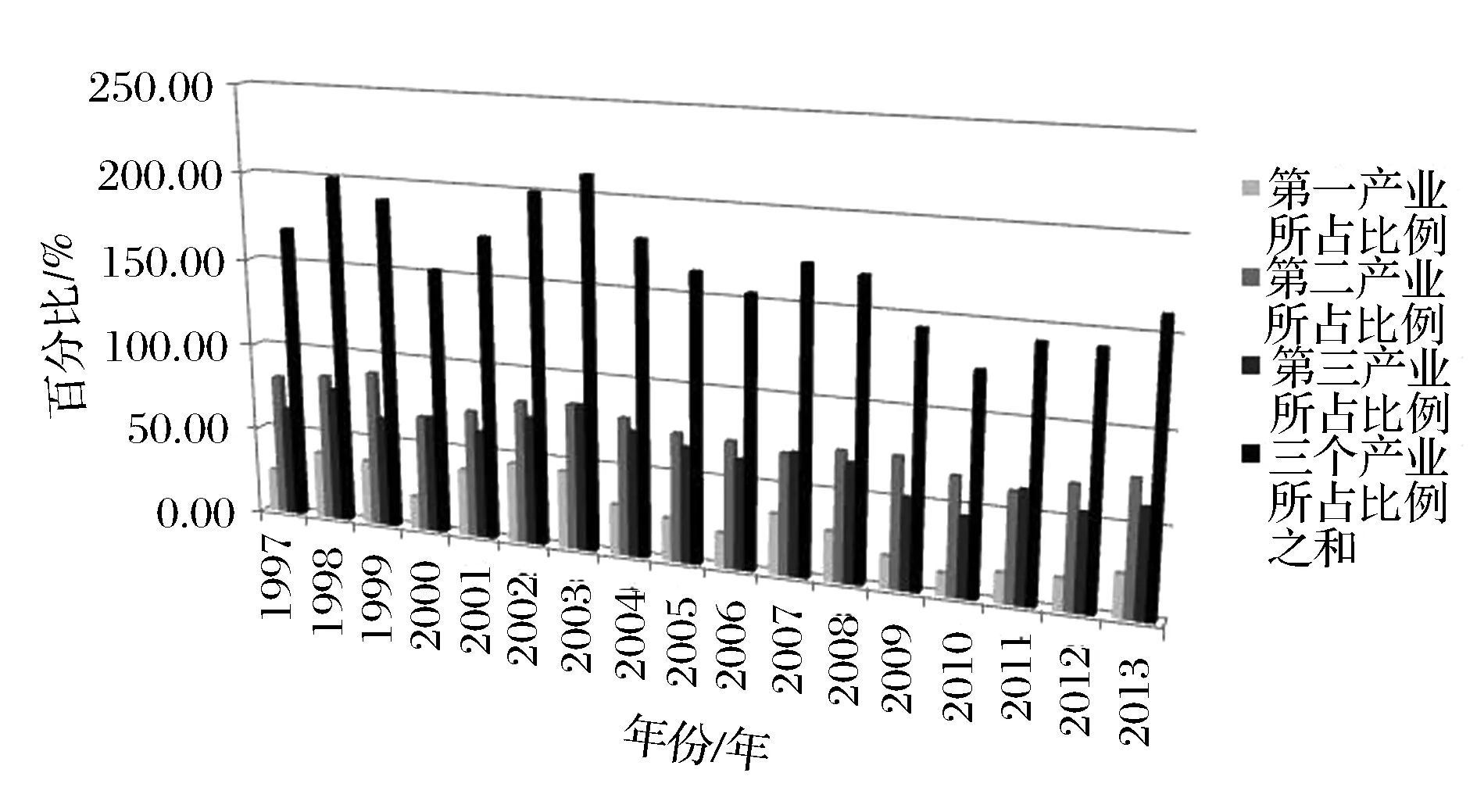

图2 各产业政策数量占政策总数百分比的变化趋势

图2直观地给出了我国三大产业的节能减排政策数量分别占政策总数百分比的变化趋势。从图中可以看出,各个产业的节能减排政策数量所占政策总数的百分比都有下降的趋势。具体来看,第二、第三产业的政策数量所占百分比下降幅度较小,但第一产业政策数量所占百分比的下降趋势尤为显著,这进一步验证了政府在颁布节能减排政策时充分结合了我国产业结构的变化特点。尽管每个产业政策数量所占百分比都有所下降,但不难发现,这三个百分比加起来的总和都远远大于1,这表明我国政府在颁布政策过程中非常频繁地将节能减排政策与产业协同相结合。考虑到本文所研究的产业协同仅限于政策颁布过程,本文进一步将产业协同具体化为政府在颁布某一条节能减排政策时,同时针对某两个产业或三个产业做出节能减排的限制要求,下达的节能减排目标需要通过这几个产业之间相互协作才能达到。若节能减排政策不存在产业协同问题,即每一条节能减排政策都只涉及一个产业,此时三个产业所占政策总数的百分比之和刚好等于1。当三个产业所占政策总数百分比之和超过1时,说明存在产业之间的协同,并且百分比之和越大说明政策的产业协同度越高。因此,根据图2中“三个产业所占比例之和”的变化趋势,可以大致判断出我国政府在颁布节能减排政策过程的初始时期,对产业协同的重视程度比较高,但之后对产业间的协同利用程度有所减弱,更多地针对单一产业来颁布政策。

2.2 节能减排政策的产业协同度测量

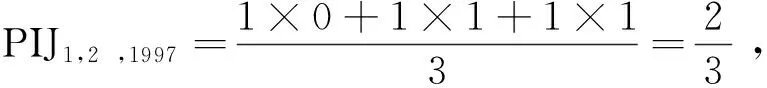

为了更好地阐释我国节能减排政策的产业协同问题,本文利用产业协同度来衡量产业之间的协同状况。协同度是不同系统或系统中不同成分之间协同关系的一种衡量指标。产业协同度是指产业之间相互协同的程度。本研究基于作者已有工作的基础上,借鉴了作者在研究节能减排政策的措施协同与目标协同问题时,构建的基于政策力度、政策措施得分以及政策目标得分的协同度度量模型[27]。考虑到本文产业打分不涉及政策力度问题,政策力度对产业协同无显著影响,所以在测量产业协同度时不考虑政策力度的因素。此外,在已有模型中,协同度与年政策总数息息相关,随着年政策总数的增加,政策协同度也会变大,而本文所研究的协同度是测量平均每一条政策的协同状况,与政策总数无关,因此对已有模型进行修改之后得到如下的两产业协同度度量模型:

(2)

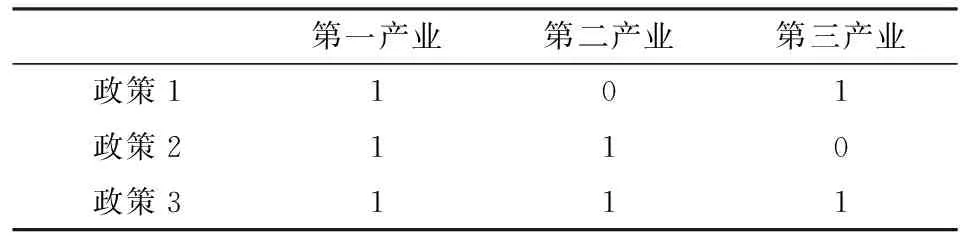

表1 1997年我国颁布的节能减排政策列表

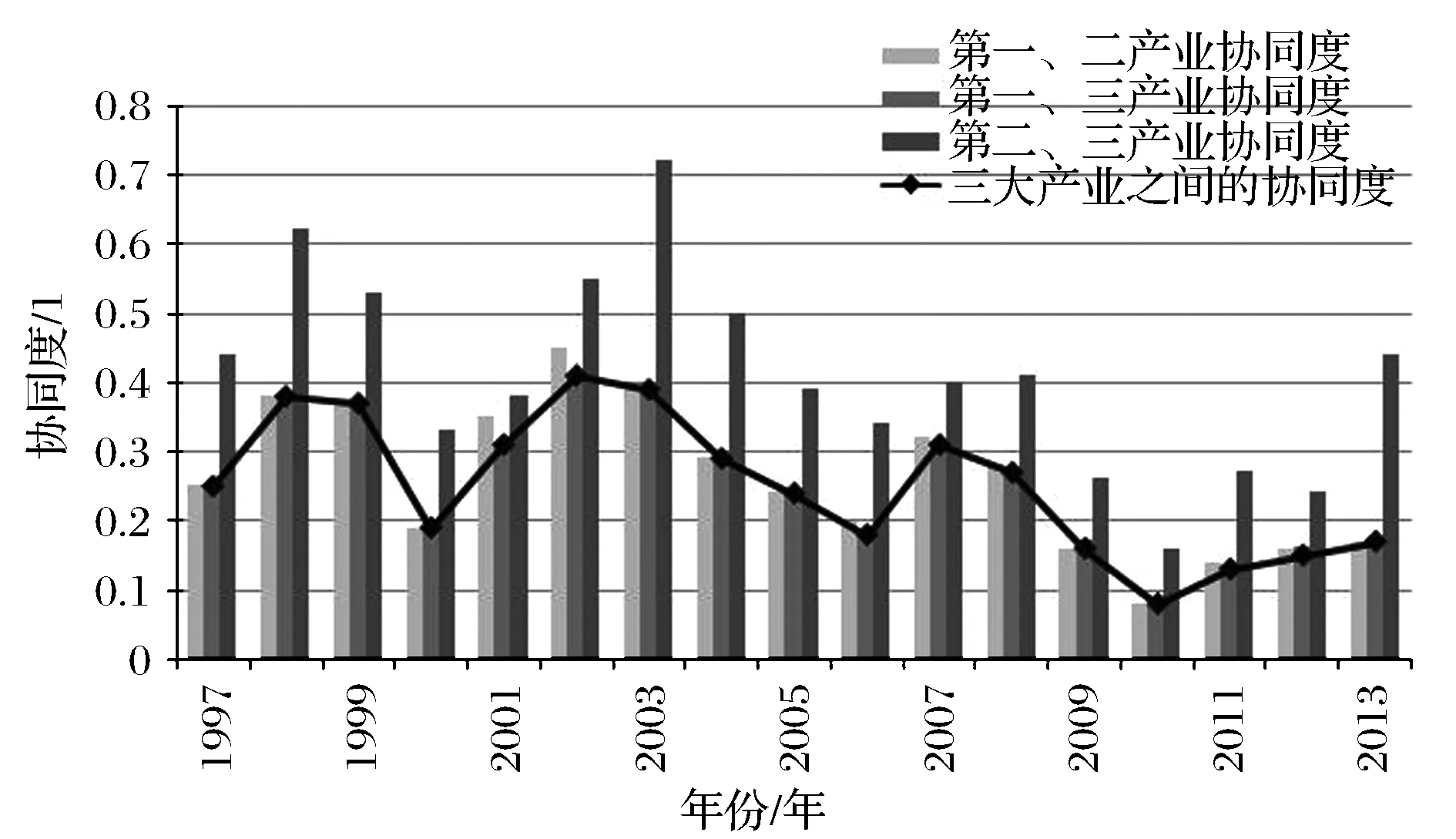

基于上述度量模型,对产业协同状况进行分析,分析结果如图3所示。

图3 节能减排政策的产业协同状况

图3的结果显示,我国节能减排政策不论是在两产业之间的协同还是三产业之间的协同,都有随着时间逐渐变弱的趋势。这表明政府在颁布节能减排政策时,越来越倾向于针对单一产业来颁布节能减排政策。尽管协同度随着时间有下降趋势,但在某些特定年份会有一定的上升幅度,之后又开始下降,出现这一现象的原因是我国首次在“十五计划”中提出可持续发展的主要预期目标:主要污染物排放总量比2000年减少10%,资源节约和保护取得明显成效。并且在之后的“五年计划”中都会明确规定我国节能减排的目标。因此,政府在每个“五年计划”的初始时期都会颁布大量的节能减排政策来确保“五年计划”目标的实现,例如2006年颁布了“十一五”资源综合利用指导意见、“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划、“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划等多条与“十一五”规划相关的节能减排政策,2011年也颁布了大量与“十二五”规划相关的节能减排政策。这一类政策主要是关于节能减排总体目标的要求,大多涉及多个产业,要求产业间共同为实现某个或多个节能减排目标做出贡献,因此节能减排政策的产业协同度便随之上升。之后政府会根据总体目标颁布一系列相应的实施细则,这时期的政策大都是有针对性的,分别对各产业节能减排作出要求,因此协同度又会有所下降。但总体看来,近年来我国节能减排政策利用产业协同的程度呈下降趋势。

3 节能减排政策的有效性

我国政府在颁布节能减排政策时充分结合了我国产业发展特点,针对重点能耗行业及新兴崛起的产业颁布的政策较多,并且政府试图将节能减排政策与产业协同相结合来提升节能减排绩效。然而,节能减排政策在单个产业间或产业协同间能否得到有效实施,真正达到节能减排绩效还有待检验,政策与产业间的何种结合方式对提升节能减排效果显著也有待考察。因此,本文利用节能减排绩效度量模型分别分析节能减排政策与单个产业结合以及与产业协同相结合对提升节能减排效果的影响。

3.1 节能减排政策与单个产业结合的有效性研究

根据《十一五规划纲要》及《通知》中对能耗量及主要污染物的界定,本文在度量节能绩效时,用万元GDP能耗量(Energy)来表示,而度量减排绩效时,由于减排主要涉及废水及废气两个方面,因此采用两个指标衡量,废气排放用百万元GDP二氧化硫排放量(Emissions)来衡量,废水排放用百万元GDP化学需氧量(Emissionc)来衡量,因此Energy、Emissions、Emissionc的计算公式如下:

(3)

(4)

(5)

针对单个产业的节能减排政策的节能减排绩度量模型可用以下公式表示:

(6)

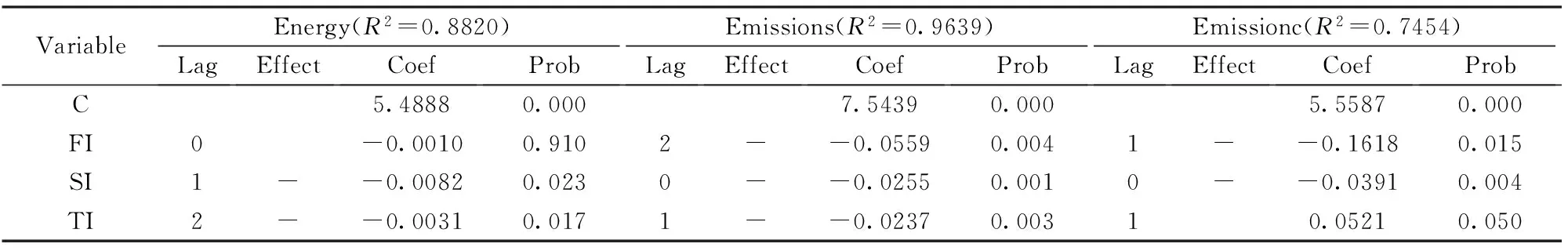

针对单个产业颁布的节能减排政策对节能减排有效性的估计结果如表2所示。表2所显示的估计结果表明,目前我国节能减排政策在单个产业间基本得到了有效实施,尤其是针对第二产业颁布的节能减排政策,无论是对节约能源,还是减少空气污染或水污染,都有着显著的促进作用。笔者认为,这与节能减排重点能耗行业都主要集中在第二产业的特征密不可分。重点能耗行业主要包括钢铁、有色、电力、石油石化、化工、建材、交通运输等能源消耗大户,也包括造纸、印染等一些耗能和污染都比较严重的行业,重点能耗行业的能源消耗占整个工业终端能源消费的64%以上,几乎消耗了全国能源消费总量的1/2,并且这些高能耗行业也伴随着高污染。由于工业生产高消耗、高排放的特点[28],狠抓第二产业中重点行业的节能降耗和减排治污对于提升我国的节能减排绩效有至关重要的作用。针对第一产业颁布的节能减排政策对减少空气污染物排放以及减少水污染物排放均有显著正向作用,但其对节能的作用并不显著,无法判断其对节能的作用。这是由于第一产业本身消耗的能源并不多,据统计,自2000年以来,各年的第一产业能源消耗量占该年的能源消耗总量比例均不超过3%,因此即使对第一产业的节能做出强制性要求,也无法对整体的能源消耗产生显著影响,再加上近年来,第一产业占国民经济生产总值的比例不断下降,第一产业的削弱使其对节能的影响更加微弱。但是第一产业中的农、林、畜、牧与自然环境接触最为密切,无论是水体环境还是大气环境都会造成严重污染,例如过度使用化肥农药对水体造成的污染,以及焚烧秸秆造成的大气污染等等。因此,尽管对第一产业强制节能没有太大成效,但对其减排方面进行规制还是能显著提高我国的减排绩效。针对第三产业颁布的节能减排政策对节约能源和减少二氧化硫排放方面都有显著的促进作用,但对减少化学需氧量并无显著影响。第三产业也包括部分重点能耗行业,例如交通运输业,交通运输业不仅是能源消耗大户,同时也伴随着大量的二氧化硫等废气排放,因此对第三产业的能源消耗及大气污染物排放进行规制,都会产生显著的正面效果。水体污染的主要来源是工业废水、生活污水、农业污水以及工业生产过程中产生的固体废弃物含有大量易溶于水的无机和有机物,受雨水冲淋造成的水体污染,这些来源中只有生活污水与第三产业有关,而生活污水在三大产业的各个产业均会产生,相比而言,第三产业的水污染并不算严重,因此即使针对第三产业的水污染颁布减排政策也并不会有太显著的作用。

表2 节能减排政策与单个产业结合的有效性评估

注:表1中的variable表示变量名;Lag表示滞后年限;Effect表示自变量对因变量的影响,负号表示自变量对因变量有显著的促进作用,即对节能或减排有利,正号表示自变量对因变量有显著的阻碍作用,即不利于节能或减排,没有符号的表示自变量对因变量的作用不显著,即对节能或减排没有太大影响;Coef表示各个自变量的系数;Prob.表示系数的显著性,在表1中,置信区间为95%。 表2与表3中的注释与此相同。

3.2 节能减排政策与产业协同结合的有效性研究

在研究节能减排政策的产业协同问题时,考虑到两产业协同与三产业协同不在同一层次,因此用两个模型分别度量它们对节能减排的影响。度量节能减排政策与两产业协同对节能减排绩效影响的度量模型如下:

(7)

用FST表示三大产业之间的协同度,即政府颁布节能减排政策时同时针对三个产业做出要求的程度。度量节能减排政策与三产业协同对节能减排绩效影响的度量模型如下所示:

(8)

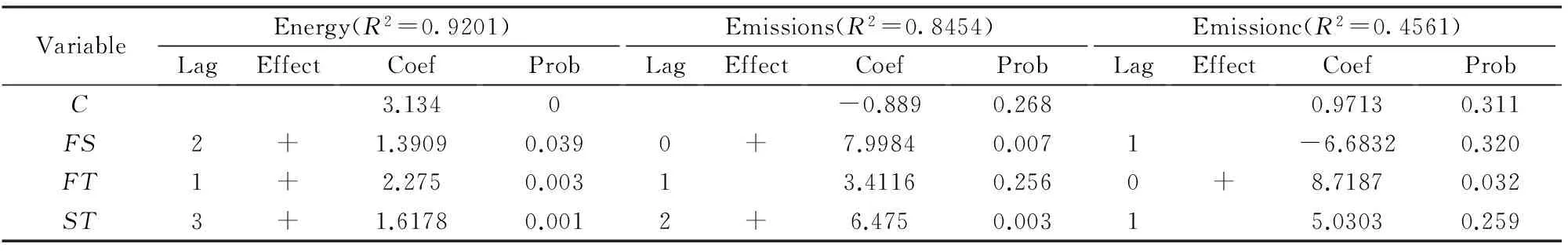

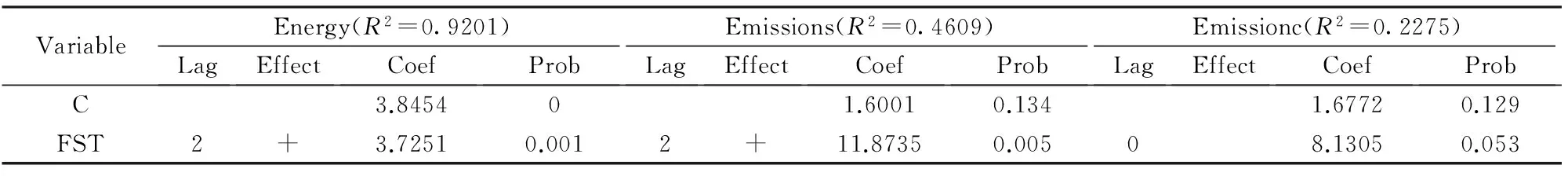

根据两产业度量模型与三产业度量模型,得到节能减排政策的产业协同对节能减排绩效的影响,估计结果分别如表3和表4所示。

表3与表4的结果显示,节能减排政策不论是与两产业协同还是与三产业协同相结合均不会对节能或减排产生促进作用,这表明节能减排政策的产业协同度对节能减排绩效的作用并不乐观。换句话说,政府在颁布某一项节能减排政策时涉及到两个或两个以上产业并对其作出节能减排的要求或指示,这种做法不仅不能够达到节能减排的效果,还有可能适得其反,不利于节能减排。具体来看,在节能方面,不论是利用两个产业之间的协同还是三个产业之间的协同都会对提升节能绩效起到显著地阻碍作用;在减排方面,第一二产业的协同、第二三产业的协同以及三个产业之间的协同均对减少二氧化硫排放都有显著的阻碍作用,但对减少化学需氧量无显著影响,而一三产业之间的协同对减少化学需氧量有显著的负面作用,对减少二氧化硫排放无显著影响。节能减排政策的产业协同对提升节能减排绩效产生负面影响或无显著性影响,表面上看来似乎不合常理,但进一步分析就能发现,出现这一结果有其合理性和必然性。协同本身是一把双刃剑,它并不是总能使结果朝有利的方向进展,它也可能因为发生对冲效应而使协同结果变得更差。本文所研究的产业协同是政府的一种主观意愿,是政府部门希望各产业能在节能减排方面达成有效协同合作,共同促进节能减排。但由于产业中的企业都追求自身利益最大化,承担节能减排任务意味着增加企业成本,与自身利益冲突,因此如果政府没有明确且强制性地规定某一产业的具体节能减排任务,各产业中的企业并不乐于分担多余的任务。通过分析节能减排政策的产业协同度随时间变化的趋势图,可直观地发现在每个“五年计划”的初始时期,节能减排政策的产业协同度有所上升,之后又开始下降,如此反复。出现这一现象的主要原因是在“五年计划”初始时期,政府针对节能减排颁布的政策大多是对这一个“五年计划”期间整个国家能源消耗和污染物排放的整体规划和要求,这类政策的特点是涉及面广,所要求的产业协同度相对较高。但这一类政策由于覆盖面广,缺乏针对性,节能减排任务不够明确,产业之间缺乏有效地沟通协调会造成产业之间相互推脱责任,这样反而不利于实现节能减排。这也同样解释了单个产业的节能减排政策对节能减排均有较好效果的原因,这类政策明确规定某一产业应该实现怎样的节能减排目标,对该产业中的企业有高度的针对性,因此企业迫于压力,不得不通过各种途径减少能耗和污染物排放,从而提升节能减排效果。

表3 节能减排政策与两产业协同结合的有效性评估

表4 节能减排政策与三产业协同结合的有效性评估

4 结语

本文从政策本身出发,将节能减排政策进行量化,并发展了节能减排政策的产业协同度度量模型,分别探讨了节能减排政策与单个产业结合及与产业协同结合对提升节能减排绩效的影响。研究结果表明:1)我国节能减排政策与单个产业相结合对于节约能源和减少污染物排放有着较为显著的促进作用。具体来看,针对第一产业颁布的节能减排政策对减少空气污染物排放以及减少水污染物排放均有显著正向作用,但对节能的作用并不显著;针对第二产业颁布的节能减排政策,无论是对节约能源,还是减少空气污染物排放或水污染物排放,都有着显著的促进作用;针对第三产业颁布的节能减排政策对节约能源和减少空气污染物排放方面都有显著的促进作用,但对减少水污染物并无显著影响。2)由于目前我国产业之间缺乏有效协调,节能减排政策与产业协同相结合不仅不能促进节能减排,反而会在一定程度上降低节能减排效果。具体来看,节能减排政策在第一二产业之间的协同、第二三产业之间的协同以及在三个产业之间的协同均对节约能源和减少空气污染物排放方面都有显著的阻碍作用,但对减少水污染物并无显著影响;节能减排政策在第一、三产业之间的协同对节约能源和减少水污染物排放方面都有显著的阻碍作用,但对减少空气污染物并无显著影响。总体而言,节能减排政策与单个产业相结合的效果要明显优于与产业协同相结合的效果,也就是说就目前情况而言,在政策中体现产业协同并不能提升节能减排效果。出现这一研究结果的主要原因在于目前我国各个产业之间缺乏有效的协同机制,对于国家制定的节能减排任务,产业之间为了各自的利益,互相推诿责任,不履行节能减排职责,从而形成产业协同困境,反而不利于节能减排政策的实施,会降低政策的实施效果。

上述研究结果给予我们重要启示:1)今后政府在颁布节能减排政策时,应更加注重针对性,针对单一产业尤其是第二产业颁布节能减排政策有利于显著提高节能减排绩效。2)就目前情况而言,政府应尽量避免同时针对多个产业颁布节能减排政策,尤其应该减少对各个产业的节能减排任务均不明确的政策。事实上,从我国节能减排政策的产业协同度变化趋势来看,近年来颁布的这些政策更加青睐于针对单一产业颁布节能减排政策,这表明我国政府已经意识到产业协同对节能减排有不利影响这一问题。3)尽管将政策与产业协同相结合不利于提升节能减排效果,但从长期来看,正如前文中徐涵蕾、Zhang等人所指出的,要达到更高水平的节能减排效果,仅仅依靠单个产业独自实现节能减排显然是不够的,产业之间必须形成一种良性的协作方式,既能达到节能减排效果又能促进共同发展[23,25]。因此,相关政策制定部门在日后的工作中不能只是被动地在节能减排政策中避开产业协同问题,而应该积极引导产业之间的良性合作,促使产业之间形成有效协同机制,使产业中的企业加强在节能减排方面的责任意识和协同意识,实现更加全面的节能减排。

[1] Yuan Jiahai, Kang Junjie, Yu C, et al. Energy conservation and emissions reduction in China-Progress and prospective[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15(9): 4334-4347.

[2] Li Li, Tan Zhongtan, Wang Jianhui, et al. Energy con-servation and emission reduction policies for the electric power industry in China[J]. Energy Policy, 2011,39(6): 3669-3679.

[3] Zhao Zhenyu, Chang Ruidong, Zillante G.Challenges for China′s energy conserva- tion and emission reduction[J]. Energy Policy, 2014, 74: 709-713.

[4] Zhang Zhouguo, Jin Xiaocui, Yang Qingxiang, et al. An empirical study on the institutional fac-tors of energy conservation and emissions reduction: Evidence from listed companies in China[J]. Energy Policy, 2013, 57(3): 36-42.

[5] Wang Yanping, Lv Xuedu, Huang C, et al.Research on measures and actions of energy conservation and emission redu-ction[J] Manufacture Engineering and Environment Engineering, 2014, 2: 1289- 1294.

[6] Xu Jinhua, Fan Ying, Yu S M.Energy conservation and CO2emission reduc-tion in China′s 11th five-year plan: A performance evaluation[J]. Energy Econo-mics, 2014, 46(10): 348-359.

[7] Hsu C, Chang P L, Hsiung C. Construction and application of a performance assessment model for energy conservation and carbon reduction industries[J].Inter-national Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36(21): 14093-14102.

[8] 张国兴, 高秀林. 我国节能减排政策措施的有效性研究[J]. 华东经济管理, 2014, 28(5): 45-50.

[9] 吴琦, 武春友. 基于DEA的能源效率评价模型研究[J]. 管理科学, 2009, 22(1): 103-112.

[10] Bian Yiwen, He Ping, Xu Hao.Estimation of potential energy saving and carbon dioxide emission reduction in China based on an extended non-radial DEA approach[J]. Energy Policy, 2013, 63(4): 962-971.

[11] 吴振信,谢晓晶,王书平.经济增长!产业结构对碳排放的影响分析——基于中国的省际面板数据[J].中国管理科学,2012,20(4):161-166.

[12] Jia Lijiang.Empirical analysis of carbon emissions influential factors based on LMDI decomposition and state space model[J]. International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 2013, 45(15): 240-246.

[13] Wang W G, Yin L, Song W Y.Carbon dioxide emissions factor analysis based on the semi-parametric trending panel data models[J]. ICIC Express Letters, 2014,8(12): 3495-3500.

[14] 熊勇清, 黄健柏, 陈鑫铭. 资源、环境与工业发展研究的新进展——中国工业经济学会2012年年会学术观点综述[J]. 中国工业经济, 2013, (2): 83-90.

[15] 蔡圣华, 牟敦国, 方梦祥. 二氧化碳强度减排目标下我国产业结构优化的驱动力研究[J]. 中国管理科学, 2011, 19(4): 167-173.

[16] 金桂荣, 张丽. 中小企业节能减排效率及影响因素研究[J]. 中国软科学, 2014, (1): 126-133.

[17] Wu Leya, Zeng Weihua, Wu Hao. Energy saving and emission reduction potential ana-lysis Based on industrial structure and scientific technology progress in China[J]. Advanced Materials Research, 2014, 827: 417-421.

[18] Mi Zhifu, Pan Suyan, Yu Hao, et al.Potential impacts of industrial structure on energy consumption and CO2 emission:A case study of Beijing[J].Journal of Cleaner Production, 2014,103:455-462.

[19] 郭本海, 方志耕, 刘卿. 基于演化博弈的区域高耗能产业推出机制研究[J]. 中国管理科学, 2012, 20(4): 79-85.

[20] 王文举, 向其凤. 中国产业结构调整及其节能减排潜力评估[J]. 中国工业经济, 2014, (1): 44-56.

[21] 张雷, 李艳梅, 黄园淅,等. 中国结构节能减排的潜力分析[J]. 中国软科学, 2011, (1): 42-51.

[22] 徐力行, 高伟凯. 产业创新与产业协同——基于部门间产品嵌入式创新流的系统分析[J]. 中国软科学, 2007, (6): 131-140.

[23] 徐涵蕾. 资源型城市产业协同机会和能力评价研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20 (2): 134-138.

[24] Tholland P, Svensson I L, Trygg L. Analyzing variables for district heating collaborations between energy utilities and industries[J]. Energy, 2010, 35(9): 3649- 3656.

[25] Zhang Bin, Wang Zhaohua. Interfirm collaboration on carbon emission reduction within industrial chains in China: Pratices, drivers and effects on firms’ performances[J]. Energy Economics, 2014, 42: 115-131.

[26] 崔连标, 范英, 朱磊,等. 碳排放交易对实现我国“十二五”减排目标的成本节约效应研究[J]. 中国管理科学, 2013, 21(1): 37-46.

[27] 张国兴, 高秀林, 汪应洛,等.中国节能减排政策的测量、协同与演变——基于1978-2013年政策数据的研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24 (12): 62-73.

[28] 张国兴, 张绪涛, 程素杰,等. 节能减排补贴政策下的企业与政府信号博弈模型[J]. 中国管理科学, 2013, 21(4): 129-136.

CanIindustrial Collaboration Promote the Effectiveness of Energy Conservation and Emissions Reduction? Based on the Research of 1052 energy Conservation and Emissions Reduction Policies

ZHANG Guo-xing1, GAO Wan-xia1, ZHANG Zhen-hua1, GUAN Xin1, FANG Min2

(1.School of Management, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China; 2.School of Humanities and Sciences, Xi’ an Jiaotong University, Xi’ an 710049, China)

Energy conservation and emissions reduction is closely related to industrial development.In order to explore the best combination way of energy conservation and emissions reduction policy and industry, the 1052 energy conservation and emission reduction policies are quantified in our country from 1997 to 2013. A metric model of effectiveness of energy conservation and emission reduction is established, and the impact on energy conservation and emission reduction which caused by energy conservation and emission reduction policy with single industry and several industries is respectively discussed. The results show that: (1) The combination between energy conservation and emission reduction policies and single industry has promoting effect on energy conservation and emission reduction. (2) Because of the lack of effective coordination between our country′industries at present, the combination of energy conservation and emission reduction policy and industry is failed to promote energy conservation and emission reduction, even to a certain extent, will reduce the effect on energy conservation and emission reduction.These results can provide guiding significance for the government in promulgating energy conservation and emissions reduction policies. The policy issued for single industry is beneficial to promoting the effectiveness of energy conservation and emissions reduction. In practice, actively guide the benign synergy between industries can promote energy conservation and emissions reduction.

energy conservation and emission reduction; industrial structure; industrial collaboration; policy effect

1003-207(2017)03-0181-09

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2017.03.021

2015-05-17;

2015-10-25

教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-13-0267);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA630097);甘肃省哲学社会科学规划项目(YB003);兰州大学中央高校基本科研业务费项目(15LZUJBWYJ039)

张国兴(1978-),男(汉族),内蒙古商都人,兰州大学管理学院教授,博士,研究方向:资源与环境管理,E-mail: guoxingzh@lzu.edu.cn.

F224.9

A