中国农村贫困人口多维特征分析

张昭

摘要:利用中国综合社会调查(CGSS)数据,从个体的基本特征、家庭特征、社会特征和其他特征4个维度,采用二值Logit模型,考察这些特征变量对于农村人口陷入贫困可能性的影响;并进一步通过分位数回归模型比较分析这些特征变量对农村贫困人口和非贫困人口不同收入水平的影响。研究发现,在中国农村,具有以下几个典型特征的人群陷入贫困的可能性较大:老年人、受教育程度较低(自身、配偶或父母)、身体健康状况较差、少数民族、未婚状态、家庭抚养负担过重、无宗教信仰、没有非农工作、周工作时间较短、使用电视或互联网频率较低(这里理解为获取与农业生产和非农就业相关信息)。此外,比较分析结果表明,对于贫困人口和非贫困人口,不同维度下特征变量对收入水平影响的大小和方向存在较大差异。

关键词:农村贫困人口;多维特征;Logit回归;分位数回归

中图分类号:C913.7文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2017)03-0031-12

引言

消除农村贫困已成为我国“十三五”期间实现城乡协调发展的重要目标之一。2015年10月份召开的十八届五中全会公报提出五大发展理念(创新、协调、绿色、开放和共享),并提出了全面建设小康社会目标的新的要求,包括现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困等。2016年3月,在李克强总理所作的政府工作报告中,“推进新型城镇化和农业现代化,促进城乡区域协调发展”作为“十三五”期间的重大举措被提出。显然,农村贫困人口的脱贫是农业现代进程的重要内容,也是全面建设小康社会的重要目标。2011年11月,中央扶贫开发工作会议决定将农民人均纯收入2 300元作为新的国家扶贫标准,该标准比2009年提高了92%,将更多低收入人口纳入扶贫范围。根据国家统计局的数据显示,截止2015年底,按照每人每年2 300元(2010年不变价)的农村扶贫标准计算,2015年农村处于贫困线以下的人口为5 575万人,比上年减少1 442万人。随着扶贫工作的不断深入,农村的扶贫工作进入攻坚阶段,早在2013年底,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》(中办发〔2013〕25号)就曾指出:“专项扶贫措施要与贫困识别结果相衔接,深入分析致贫原因,逐村逐户制定帮扶措施,集中力量予以扶持,切实做到扶真贫、真扶贫,确保在规定时间内达到稳定脱贫目标”。因此,在多维视角下分析农村贫困人口所具有的特征,对于我国现阶段实现精准扶贫、消除农村贫困具有重要的现实意义。基于此,本研究结合中国综合社会调查(CGSS)发布的2013年调查数据,对我国农村贫困人口的主要特征进行考察,并比较分析这些特征因素对农村贫困人口和非贫困人口收入水平影响的差异及背后的原因。

一、文献回顾

近年来国外学者关于贫困的研究,主要可以划分为三个类别:

第一类是研究贫困及贫困陷阱的形成机制,这类研究多是构建理论模型进行分析,并通过数值模拟或实证检验考察不同因素对贫困的影响。例如Ken Tabata基于世代交叠(OLG)模型分析了倒U型的生育率曲线和贫困、经济增长之间的关系,指出增加公共教育支出有利于降低经济收敛于贫困陷阱的风险[1]。Semmler和Ofori考虑了不同国家在资本规模、规模收益以及资本市场的约束等方面的异质性,研究了贫困陷阱的形成机制,指出由于资本市场的约束性和局部的规模收益递增,可能导致有的国家经济增长长期收敛于贫困陷阱之中[2]。Kraay和Raddatz建立了基于低储蓄率和低技术进步水平的拉姆齐增长模型以考察陷入贫困的微观机制,并结合实际数据评估了经济援助的效果[3]。Gokan构建包含信贷市场摩擦的世代交叠模型,分析了货币增长规则和金融发展阶段对贫困陷阱形成的影响,指出当货币增长速度低于某些临界值时,经济就会收敛于较低的资本存量稳态,而金融发展阶段越低,这种贫困陷阱出现的可能性越大[4]。

第二类是考察一些具体的经济社会因素对贫困的影响,该类研究多是基于微观的调查数据进行实证分析,是目前关于贫困比较多的一类研究。例如,Hanjra等结合实证研究,分析了影响贫困的路径,认为人力资本和农村市场是影响农村贫困的重要因素[5]。Naschold结合印度农村的面板数据进行半参数估计,分析了印度农村的资产贫困陷阱,指出较高种姓、大量土地持有者、受过高等教育的家庭陷入贫困的可能性极小[6]。Cazzavillan等结合撒哈拉以南32个国家和发达国家(G7)的数据进行比较分析,指出物质资本数量和人力资本生产率差异为撒哈拉以南地区陷入贫困提供了支持[7]。Giesbert和Schindler结合莫桑比克农村的家庭面板数据检验了基于资产的贫困陷阱,从初期资产禀赋、家庭特征、社区特征、冲击和中介因素、应对粮食不安全的策略等5个维度考察了资产的增长情况,指出尽管大多数家庭会收敛于趋于贫困线附近的均衡,但一些具有特定特征的家庭(如迁移户、户主教育程度较高等)会达到较高的均衡水平[8]。Bucca从个体差異和社会结构角度分析贫困和富裕的根源,并结合拉美七国2007年的调查数据进行分析,指出个体特征(如教育、社会阶层、流动性经验、种族)对贫富的影响存在较大的国家差异[9]。Zhang分析了教育对贫困的影响,并结合关于中国西部经济和社会的调查数据进行了分析,指出昂贵的教育费用会加剧中低收入家庭的成本,进而产生“教育-贫困”陷阱[10]。

第三类是关于减贫政策的评价与分析,多是建立在实证分析基础上的一类研究。Abro等结合埃塞俄比亚农村家庭的调查数据,分析了旨在提高农村生产率的政策对减贫的影响,指出尽管生产率的提高能起到减贫效果,但还需要完善农村资产保护、完善农村周边设施(学校、卫生中心等)、降低通胀压力和稳健的人口政策的措施来配合[11]。Maitra和Rao基于印度加尔各答贫民窟的调查数据,采用半参数有序二元Probit模型研究了粮食安全与贫困的关系,指出贫困政策应当致力于消除粮食不安全,但应当有人力资本投资和赋予女性权力等措施的补充[12]。Imai等结合印度和越南农村的微观调查数据分析了农村非农就业对农村贫困的影响,指出非农部门的就业(销售、专业人士、职员等)对农村家庭脱贫具有显著影响,因此旨在帮助农户分散到非农部门的政策(如技能培训、小额贷款)可以起到有效的减贫作用[13]。Wossen和Berger构建了基于多个体系统的生物经济模型(Bioeconomic modelling)进行政策模拟,指出致力于促进农业信贷和非农就业机会的政策干预可以有效抑制气候和价格波动给贫困农户带来的不利影响[14]。Mahadevan和Hoang基于潜类别模型研究了越南的多维贫困问题,指出扶贫计划应当致力于消除对多维贫困影响较大的长期贫困而非短期贫困[15]。

此外,国内学者对贫困的关注程度近年来呈现上升趋势。李实和John Knight根据收入和消费标准将中国城市的贫困分为持久性贫困、暂时性贫困和选择性贫困,并指出预测的金融资产和收入、子女教育和医疗等特殊需求均对不同类型的贫困状况产生重要的影响[16]。王祖祥等利用《中国统计年鉴》的相关数据,通过贫困线、贫困人口、贫困率、贫困深度、贫困强度、贫困指数(如贫困基尼、Sen指数和SS指数)等指标对中国农村的贫困状况进行了评估[17]。王小林和Alkire通过多维贫困指数衡量中国的贫困状况,指出卫生设施、健康保险和教育对贫困指数的贡献最大[18]。罗楚亮结合2007年和2008年中国城乡劳动力流动调查数据(RUMIC),分析了中国农村贫困状况及其变化特征,发现外出务工收入、家庭健康状态等都会对贫困状态的转换产生重要影响[19]。邹薇和方迎风结合中国健康和营养调查数据(CHNS)从收入、教育和生活质量三个维度考察了中国目前的贫困状况[20]。李实结合宏观经济数据和微观调查数据(CHIPs)分析了中国近几十年的收入增长和不平等对农村减贫的影响,指出尽管目前的减贫政策是有效果的,但却是无效率的[21]。Chen等人结合中国统计局和民政部的数据采用非参数方法进行了实证分析,指出第二类广义beta分布函数比较能刻画中国农村的收入分配状况,并且经济增长对农村扶贫的积极影响在很多地方已经消失,人口的老龄化日益成为影响农村贫困发生率的重要因素[22]。

纵观国内外学者的研究可以看出,当前的研究更多集中在分析各类因素(经济、社会、制度、政策等)对贫困影响以及贫困的经济社会后果等方面,在对这些问题进行定量考察时,贫困人口的主要特征作为控制变量出现,而单独关于贫困人口主要特征考察的研究还相对较少。在研究贫困的相关问题时,国内外学者均不同程度上将性别、年龄、种族、宗教信仰、受教育程度、家庭人口数量、生活质量、非农就业等因素作为考察贫困人口的重要特征变量(见表1)。

在国内外学者研究的基础之上,本文结合2013年中国综合社会调查(CGSS)数据,从个体的基本特征、家庭特征、社会特征以及其他相关特征等维度描述我国农村贫困人口的主要特征。与已有的研究相比,本研究可能的贡献在于以下几个方面:(1)在分析维度上,尽可能涵盖更多的特征变量,以求能较为全面地反映当前农村贫困人口的基本面貌;(2)在分析视角上,考察这些特征变量对农村贫困人口和非贫困人口收入水平的影响的差异,并分析背后可能的原因;(3)在分析方法上,针对贫困人口主要特征变量的识别和这些特征变量对农村不同人群收入水平影响的差异分析,分别采取不同的计量方法,以增强分析结论的可靠性和稳健性。

二、变量描述及特征分析

(一)调查数据的预处理及变量描述

十八大以后,我国经济逐步进入中高速增长的新常态,农村经济社会发展的步伐也开始放缓,扶贫工作正是在这样的背景下被提上了议事日程,并作为全面建设小康社会的底线目标被列入“十三五”规划。本研究所使用的数据源自中国人民大学中国调查与数据中心发布的2013年中国综合社会调查(CGSS)数据,问卷调查对象的选取采取了多级随机抽样的方法,涵盖100个县(区),调查数据较为系统、全面地覆蓋了社会、社区、家庭、个人等多个层面,因此数据基本可以反映我国当前社会状况。

运用调查数据考察中国农村贫困人口主要特征时,先对分析中用到的变量进行预处理。数据的预处理体现在两个方面:一是分析对象的选择,由于本文所分析的对象为农村人群,因此分析时只保留样本中具有“农业户口”的被调查个体,剔除“非农户口”(含“居民户口”“军籍”“蓝印户口”“其他”等);二是贫困标准的选择,尽管有少数学者也将粮食安全[12]或消费水平[16]作为衡量贫困与否的重要判断标准,但大多数学者均以收入水平的高低作为衡量贫困的标准,而且中国目前的扶贫标准也是中央扶贫开发工作会议于2011年11月所规定的农村家庭人均纯收入2 300元人民币(2010年不变价格)。因此本文中划分贫困人口时,将被调查的农村个体中过去一年(即2012年)家庭人均收入低于贫困线的个体归入贫困人口,否则归入非贫困人口。值得一提的是,样本中被调查个体的收入数据中存在大量的0值、“缺失”“不知道”“拒绝回答”“不适用”等信息,分析之前需将这些数据剔除,最后得到涵盖全国29个省的5 410份问卷数据(其中海南、西藏和港澳台的数据缺失)。

在梳理已有文献的基础上,结合CGSS调查数据的主要内容,在对贫困人口特征的选取方面,本研究考虑如下4个维度:(1)个体基本特征,包括年龄、性别、受教育程度、健康状况、种族、婚姻状况等;(2)个体家庭特征,包括家庭人口数量、父母受教育程度、配偶受教育程度、未成年子女数量、拥有房产数量等;(3)个体社会特征,包括政治面貌、宗教信仰、医疗保险参与情况、养老保险参与情况等;(4)个体其他特征,包括非农工作参与、周工作时间、看电视频率、使用互联网频率等。表2反映了中国农村被调查个体相关特征变量的基本数据信息。

关于表2中的数据信息,有3点需要说明:(1)受教育程度的单位为年限,其数据是对原调查数据中的信息进行分类处理的结果,“未受教育”包括原数据中的“未受任何教育”“其他”2个类别,“小学”包括原数据中的“小学”和“私塾”2个类别,“高中”包括原数据中的“普通高中”和“职业高中”2个类别,“大中专”包括原数据中的“大学专科”“中专”“技校”3个类别,“本科及以上”包括原数据中的“大学本科(正规高等教育)”“大学本科(成人高等教育)”;(2)婚姻状况是对原调查数据中的信息进行分类处理的结果,“已婚”包括原调查数据中的“初婚有配偶”“再婚有配偶”“分居未离婚”“同居”4种类型,“未婚”包括原调查数据中的“未婚”“离婚”“丧偶”3个类别;(3)医疗保险和养老保险中的“未参与”包括原调查数据中的“没有参加”“不适用”2种类型。

(二)贫困人口主要特征描述性分析

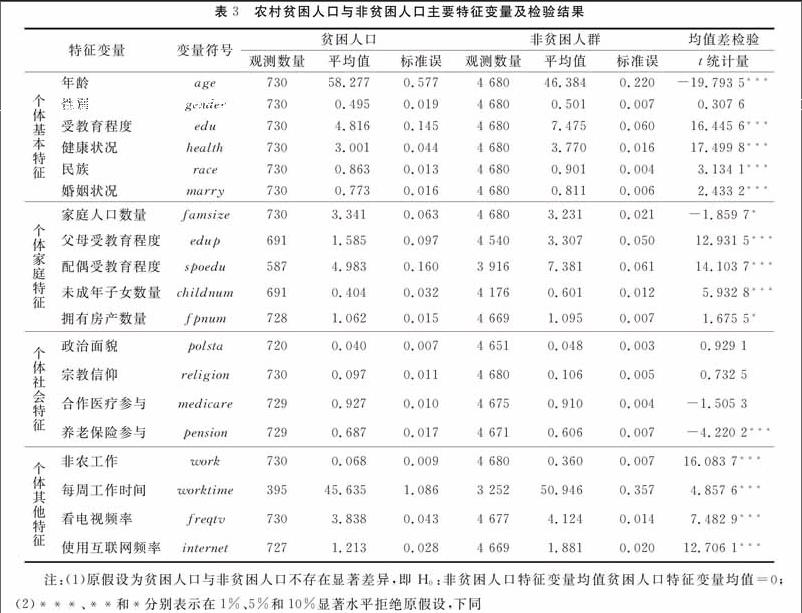

根据表2中4个维度下的特征变量,结合调查数据考察农村贫困人口和非贫困人口的差异。首先进行两类各特征变量的描述性统计分析,并对各特征变量的均值差进行t检验,结果见表3。

从表3可看出,在4个特征维度下,农村贫困和非贫困人口的各个特征变量中,除了性别和政治面貌、宗教信仰等个别变量之外均存在较大的差异,具体而言:(1)在个体基本特征维度方面,贫困人口中平均年龄(58.28岁)要显著高于非贫困人口中的平均年龄(46.38岁),平均受教育程度(4.82年)要显著低于非贫困人口(7.48年),健康状况显著的比非贫困人口状况差,民族特征存在一定的差异(少数民族的贫困发生率相对较高一点),婚姻状况也存在一定的差异(贫困人口中,已婚人群比例略低一点)。需要说明的是,贫困人口与非贫困人口的性别差异并不是很明显。(2)在个体家庭特征维度方面,农村贫困人口的平均家庭规模(3.34人)要略高于非贫困人口的平均家庭规模(3.23人),贫困个体父母的平均受教育程度(1.59年)要显著低于非贫困人口中个体父母的平均受教育程度(3.31年),贫困个体配偶的平均受教育程度(4.98年)要顯著低于非贫困人口中个体配偶的平均受教育程度(7.38年),贫困个体未成年子女数量的平均值(0.4人)要显著低于非贫困人口中未成年子女数量的平均值(0.6人),贫困个体与非贫困个体拥有的房产数量存在存在一定的差异(贫困人口拥有的房产数量略低)。(3)在个体社会特征维度方面,农村贫困人口与非贫困人口的政治面貌和宗教信仰方面的差异并不显著(这与Maitra和Rao在考察印度贫民窟的贫困问题时的实证结果略有差异[12])。此外,农村贫困人口的合作医疗参与比例(92.7%)略高于非贫困人口的参与比例(91%),但并不显著,而贫困人口养老保险的参与比例(68.7%)则显著高于非贫困人口养老保险的参与比例(60.6%)。(4)在个体其他特征维度方面,贫困人口拥有非农工作的比重(6.8%)要显著低于非贫困人口拥有非农工作的比重(36%),贫困人口的每周工作时间(45.64小时)要显著低于非贫困人口每周工作时间(50.95小时)。此外,贫困人口使用电视和互联网的频率也要显著低于非贫困人口。

三、实证检验

(一)模型构建

本文将依据贫困线将农村被调查个体分为贫困人口和非贫困人口,通过构建二值离散选择模型来识别4个维度下的主要特征变量对中国农村贫困的影响。进而考虑到被调查人群在不同维度下的异质性,通过构建分位数回归模型考察各个特征对农村不同人群收入水平影响的差异及背后可能的原因。

1.离散选择模型。在二值离散选择模型之中,可以不将农村个体确定性地陷入贫困的结果作为分析对象,而是将农村个体陷入贫困的可能性作为分析对象。也就是说,这里将讨论确定性取值1(陷入贫困)或0(不会陷入贫困)的二值选择模型转化为讨论农村个体是否会陷入贫困的概率二值选择模型。假设农村个体i陷入贫困(取值为1)的概率为P(yi=1|Xi),其中Xi为影响农村个体i陷入贫困与否的特征变量向量,因而农村个体i不会陷入贫困的概率即为1-P(yi=1|Xi)。因此,二值离散选择模型的回归方程即为:

上式中,β为待估计参数向量,μi为服从正态分布的随机干扰项,该式是用线性函数描述的概率选择模型,因而被称为线性概率模型(Liner Probability Model,LPM)。该模型要求,给定任意的特征变量Xi的取值,回归结果取值范围始终在[0,1]之间,但现实中这一要求难以满足。因此,需要在模型中引入转换函数F(Xiβ)加以修正,转换函数在这里的经济学含义是:农村个体在特征变量向量的影响下,陷入贫困的概率。如果利用Logistic函数作为转换函数F(Xiβ),则可以的得到Logit回归模型,具体如下:

对于(3)式而言,左边的p/(1-p)表示农村个体陷入贫困和不会陷入贫困的概率比。第K个特征变量Xik的估计参数βk的经济学意义是明确的,表示Xik增加一个微小量时,所引起对数概率比的边际变化。当βk>0时,表示第k个特征变量对于陷入贫困具有正向的影响;反之则反。

2.分位数回归模型。由于农村个体在本文考察的4个维度下的个体差异较大,因此各个特征变量对于贫困人口和非贫困人口收入水平的影响会有所不同,普通的最小二乘回归反映各个特征变量对于农村个体收入水平期望值的影响,不能考察各特征变量对于不同收入水平的分布规律的影响。Koenker和Bassett提出的分位数回归模型弥补了普通最小二乘法的不足,它旨在对条件分位函数进行统计推断[23]。分位数回归的假设相对于普通最小二乘更弱,参数估计的稳健性更强,并能全面刻画变量的分布特征。由于分位数回归模型可以估计农村个体收入水平y在给定特征变量X下整体的条件分布,因而可以考察不同维度下各个特征变量对于贫困人口和非贫困人口的收入水平方面的影响。根据Koenker[23]对分位数回归的系统阐述,这里以农村个体的对数收入水平y的为被解释变量,各维度下的特征变量X为解释变量,构建分位数回归模型如下:

本文借助stata13.0通过Bootstrap方法获得估计系数βq及其稳健标准误。

(二)农村贫困人口多维特征考察

针对农村贫困人口特征识别的回归结果如表4所示,可以看出,4个模型在整体上均通过了统计检验。

表4中,模型1为基准回归结果,考察4个维度下18个特征变量对于农村个体陷入贫困可能性的影响。回归模型2为将模型1中的“看电视频率”替换为“使用互联网频率”后的回归结果,以检验模型的稳健性,可以看出,各维度下的特征变量的显著性和估计参数值均未发生明显变化,表明模型是稳健的。回归模型3在模型1的基础上加入地区虚拟变量(中西部=1),可以看出地区虚拟变量的估计参数显著为正,表明处于中西部地区的农村个体陷入贫困的可能性要显著高于东部农村地区。作为对照,模型4为普通最小二乘(线性概率模型)估计结果,与模型3的解释变量相同,可以看出,模型4的拟合优度要低于模型1~3,这说明,运用Logit模型更能刻画农村个体陷入贫困可能性的变化情况。因此,下面基于Logit模型回归结果从各个维度分析各特征变量对农村贫困的影响。

1.个体基本特征方面。年龄较大者陷入贫困的可能性较大,性别的影响似乎不大,而健康状况良好的个体陷入贫困的可能性则不是很大,这三个特征所反映的结论与描述性统计结果基本一致,原因可能在于:老人往往在平均劳动体能方面弱于其他人群,因而更容易陷入贫困;健康状况好的人一般具有良好的劳动体能,劳动参与率也较高,并且在医疗方面也不会有太大的支出,因而一般不大可能陷入贫困。少数民族相对于汉族陷入贫困的可能性也较大,可能是因为少数民族聚集区的经济发展状况相对落后所致。此外,受教育程度的提高可以提升个体的人力资本水平,降低了陷入贫困的可能性(尽管不显著),已婚人群可能因为家庭有效劳动力的增加和家庭内部的分工而陷入贫困的可能性也相对较小(尽管也不显著)。

2.个体家庭特征方面。个体所在家庭人口数量较多或者家庭未成年子女数量较多,则陷入贫困的可能性较大,这是因为家庭人口数量较大则意味着家庭的生活开支较大,家庭未成年子女数量较多,则意味着家庭的抚养负担较大;父母或配偶受教育程度较高的个体,陷入贫困的可能性较小,这可能是因为存在源自父母的代际人力资本转移和源自配偶的代内人力资本转移。此外拥有房产数量较多的人群不仅不会在住房需求上有较大指出,反而可能会有一定的财产性收入,因而陷入贫困的可能性也不大。

3.个体社会特征方面。政治面貌(中共党员)对陷入贫困的可能性存在负向影响(尽管不显著),这可能是由于处于农村基层的中共党员在脱贫方面有一定的带动作用和模范作用。宗教信仰对于农村个体陷入贫困的可能性有一定的负向影响,(这与Maitra和Rao在考察印度贫民窟的贫困问题时的实证结果比较相似[12])。合作医疗参与和养老保险参与在一定程度上可以降低陷入贫困的可能性(但统计检验并不显著),这说明,参与社会保障机制之后,农村人口抵御疾病和其他风险的可能性增加,因而降低了“因病致贫”或“因病返贫”的可能性。

4.个体其他特征方面。具有非农工作的人意味着在农业之外有其他的收入来源,因而陷入贫困的可能性较低。每周工作时间较长的人,陷入贫困的可能性也不大(尽管不显著),这是由于向上倾斜的劳动供给曲线使得工作时间较长,能在既定工资率下获得较多的工资收入,进而起到脱贫的作用。此外,看电视的频率似乎對农村个体陷入贫困的可能性有一定的负向作用,这可能是由于在农村地区,电视是人们获取与农业生产和非农就业相关信息的主要手段,因而可能会降低陷入贫困的可能性,模型2中用“使用互联网频率”替换“看电视频率”,得到了类似的结果,证实了这一猜想的合理性。

综上,在农村贫困人口主要存在以下几个典型特征:老年人、受教育程度较低、身体健康状况较差、少数民族、未婚状态、所在家庭人口数量或未成年子女数量较大、非党员、无宗教信仰、没有非农工作、周工作时间较短、看电视频率(这里理解为获取与农业生产相关信息)较低、处于西部地区可能性较大等。尽管还有一些特征变量并未被Logit模型识别出,但并不意味着这些特征变量对农村贫困人口没有影响,而且这些所有的特征变量对农村贫困人口和非贫困人口不同收入水平的影响还有待进一步考察。

(三)多维特征对贫困与非贫困人口收入水平影响的比较分析

为了进一步考察各个特征变量对农村贫困人口和非贫困人口不同收入水平的影响,并比较分析差异背后的原因,这里以收入水平的对数为被解释变量,进行分位数回归,结果如表5所示。

需要说明的是,在CGSS调查数据中,经过预处理之后的这5 410份个体调查问卷中,处于贫困人口的个体有730个,因此当年(2011年)农村地区的贫困发生率为13.49%(=730/5 410),在表5的分析结果之中,模型1和模型2可以反映各个特征变量对贫困人口收入水平的影响状况,模型4和模型5可以反映各个特征变量对非贫困人口收入水平的影响状况,其中模型3的反映的分位点(15%)附近被调查个体的家庭人均收入虽然在贫困线之上,但依然不足3 000元,因而可以将该模型的结果看作是对贫困线附近农村人口主要特征的反映。下面详细分析各维度下的特征变量对不同人群收入水平影响的差异。

1.个体基本特征。在农村地区的贫困人口中,年龄对收入水平影响存在倒“U”型关系,并且在10%分位点附近非常显著,而在非贫困人口顶层收入人群中不存在这一倒“U”型关系。性别对农村贫困人口和非贫困人口的收入水平的影响存在方向性差异,在非贫困人口中可能存在性别歧视。受教育程度对各人群的收入水平有显著的正向促进作用,但影响强度上随收入水平提高有逐步降低的趋势,这说明教育回报遵循边际递减规律。健康状况对各人群的收入水平也有显著的正向影响,但影响强度随收入水平上升存在递减趋势,说明对于底层贫困人口而言,健康的身体意味着较强的劳动体能,因而会促进收入水平提高(即健康是收入的因)。民族特征(汉族)对收入水平有较强的正向作用,这可能是因为我国少数民族聚集区的经济发展水平相对于汉族聚集区较为落后,因而收入水平也较低。婚姻特征(已婚)只对贫困人人群的收入水平有显著的正向作用(尽管不显著),这可能是因为,对于贫困人口而言,已婚意味着家庭劳动力的增加,因而人均收入水平会提升。

2.个体家庭特征。不论是贫困人口还是非贫困人口,家庭人口数量对收入水平的影响均呈现出“U”型特征,原因可能在于:当家庭人口比较少时,有效劳动力不足,人口数量的增加意味着家庭开支的增加,因而家庭人均收入会下降;当家庭人口数量比较多时,随着人口数量的增加,意味着家庭的有效劳动力也在增加,此时分摊到每个人的收入会相应逐步增加。父母和配偶的受教育程度对于贫困人口和非贫困人口的不同收入水平均具有一定的正向作用(只是显著性和影响程度有所差异),说明源自父母人力资本的代际转移和配偶人力资本的代内转移对农村个体的收入水平具有一定的促进作用。未成年子女数量对于贫困人口和非贫困人口的收入水平有一定的负向影响(只是贫困人口不显著),这可能是因为未成年子女的增加意味着家庭抚养负担的增加,而对于高收入群体而言,还意味着人力资本投资(教育投资)的增加,因而这种负向作用更为显著。拥有房产数量对于贫困人口收入水平的影响不显著,但对于非贫困人口的收入水平的正向影响非常显著,这是因为贫困人口大多只有一套房产满足住房需求,因而房产数量对收入影响并不是很大,而对于非贫困人口而言,额外的房产可以带来财产性收入,因而房产数量对收入水平的正向影响比较显著,并且随着收入水平的上升,这种影响的强度在迅速扩大。

3.个体社会特征。政治面貌(党员身份)对农村贫困人口和非贫困人口的收入水平有一定正向促进作用(尽管不显著),这可能是因为党员在其所在收入阶层所发挥的示范效应和带动作用所致。宗教信仰对农村贫困人口和非贫困人口收入水平有一定的正向影响(只是显著性和影响程度有所差异),在中下层人群中的影响程度要更大一些,这可能是因为宗教的某些机制提供了一定的社会保障功能和作为交流平台为农村人口提供了获取就业信息的渠道[24],因而有助于提升农村人群的非农收入。医疗保险和养老保险的参与对贫困人口的收入水平的提升有一定的促进作用(尽管不显著),但对非贫困人口中的部分群体收入水平的负向影响表明可能存在“逆向选择”现象,即参与合作医疗之后人们主观上医疗保障加强了,因而缺乏足够的动力去提高自己的收入水平,反而退到了较低收入水平。

4.个体其他特征。非农工作对于贫困人口收入水平的正向促进作用要大于非贫困人口,这是因为在农村地区非农工作对于贫困人口而言是获得额外收入的一种方式,但对于非贫困人口而言这类工作具有兼职性质,随着收入水平的提升,人们对闲暇的珍视会导致这种兼职的意愿会有所下降。周工作时间对于农村贫困人口和非贫困人口收入水平的影响强度存在较大差异:对于贫困人口而言,周工作时间的增加意味着劳动供给的增加,因而既定工资率下的收入也会增加;在较高收入水平(90%分位点)周工作时间的影响已不显著,说明高收入阶层并不存在工作时间与收入水平的正相关关系,这意味着在农村非贫困人口中的高收入阶层,可能存在向后弯曲的劳动供给曲线的(人们更看重闲暇)。看电视频率对于贫困人口的收入水平的促进作用是上升的(尽管不显著),可能是因为贫困人口通过电视获得的与农业生产和非农就业的信息在一定程度增加了其提高收入的可能性;对于非贫困人口而言,看电视频率对收入水平的影响并不显著,这可能是由于收入水平较高,人们获取信息的来源渠道很多,源自看电视频率对收入的影响可能很小。

四、结论

本文结合2012年中国综合社会调查(CGSS)数据,采用Logit回归模型识别了中国农村贫困人口的主要特征,并通过分位数回归模型考察了这些特征变量对农村贫困人口和非贫困人口不同收入水平的影响,主要可以得出以下结论:

在中国农村地区,具有以下几个典型特征的人群陷入贫困的可能性较大:老年人、受教育程度较低(自身、配偶或父母)、身体健康状况较差、少数民族、未婚状态、家庭抚养负担过重、无宗教信仰、没有非农工作、周工作时间较短、使用电视或互联网频率较低(这里理解为获取与农业生产和非农就业相关信息)较低、处于中西部地区等。

此外,对于农村贫困人口和非贫困人口,随着收入水平的提高,不同维度的特征变量对收入水平的影响存在一定的差异:个体基本特征方面,年龄对收入影响的倒“U”型特点在非贫困人口更为明显,性别的影响似乎并不显著,受教育程度对不同人群收入的影响遵循边际递减规律,健康状况对贫困人口收入水平的影响更大,民族特征对不同人群收入的影响与我国少数民族聚集区经济发展水平落后有一定的关系,婚姻特征的影响在非贫困人口更为显著;个体家庭特征方面,家庭人口数量对贫困人口和非贫困人口收入的影响存在“U”型特点,源自父母和配偶人力资本的代际和代内转移在贫困人口和非贫困人口中均存在,未成年子女数量对收入的影响在非贫困人口更为显著,拥有额外房产所带来的财产性收入在非贫困人口顶端的影响非常显著;个体社会特征方面,政治面貌(党员身份)对收入的有一定的促进作用(但不显著),宗教信仰对中下层人群收入水平有显著的正向促进作用,医疗保险和养老保险的参与对贫困人口的收入水平的提升有一定的促进作用,但对非贫困人口中的部分群体收入水平的负向影响表明可能存在“逆向选择”现象;个体其他特征方面,非農工作对于贫困人口的增收作用更为显著,周工作时间的长短对贫困人口和非贫困人口的影响存在差异,说明农村可能存在向后弯曲的劳动供给曲线,使用电视频率对贫困人口有一定的正向促进作用,对非贫困人口收入水平的影响则不显著。

参考文献:

[1] Ken Tabata. Inverted Ushaped Fertility Dynamics, the Poverty Trap and Growth[J].Economics Letters, 2003, 81(2):241248.

[2]Willi Semmler,Marvin Ofori.On Poverty Traps,Thresholds and Takeoffs[J].Structural Change and Economic Dynamics,2007,81(1):126.

[3]Aart Kraay, Claudio Raddatz.Poverty Traps,Aid,and Growth[J].Journal of Development Economics,2007,82(2):315347.

[4]Yoichi Gokan. Poverty Traps,the Money Growth Rule,and the Stage of Financial Development[J].Journal of Economic Dynamics and Control, 2011,35(8):1 2731 287.

[5]Munir A. Hanjra,Tadele Ferede,Debel Gemechu Gutta.Pathways to Breaking the Poverty Trap in Ethiopia:Investments in Agricultural Water, Education, and Markets[J].Agricultural Water Management, 2009, 96(11):1 5961 604.

[6]Felix Naschold.“The Poor Stay Poor”: Household Asset Poverty Traps in Rural SemiArid India[J].World Development,2012,40(10):2 0332 043.

[7]Guido Cazzavillan,Michael Donadelli,Lauren Persha. Economic Growth and Poverty Traps in Subsaharan Africa: The Role of Education and TFP Shocks[J].Research in Economics,2013,67(3):226242.

[8]Lena Giesbert, Kati Schindler.Assets,Shocks,and Poverty Traps in Rural Mozambique[J].World Development, 2012,40(8):1 5941 609.

[9]Mauricio Bucca. Merit and Blame in Unequal Societies: Explaining Latin Americans Beliefs About Wealth and Poverty[J].Research in Social Stratification and Mobility,2016,44(6):98112.

[10]Huafeng Zhang.The Poverty Trap of Education: Educationpoverty Connections in Western China[J]. International Journal of Educational Development, 2014,38(9):4758.

[11]Zewdu Ayalew Abro,Bamlaku Alamirew Alemu,Munir A Hanjra.Policies for Agricultural Productivity Growth and Poverty Reduction in Rural Ethiopia[J].World Development,2014,59(7): 461474.

[12]Chandana Maitra,D S Prasada Rao.Povertyfood Security Nexus:Evidence From a Survey of Urban Slum Dwellers in Kolkata[J].World Development,2015,72(8):308325.

[13]Katsushi S Imai,Raghav Gaiha,Ganesh Thapa.Does Nonfarm Sector Employment Reduce Rural Poverty and Vulnerability? Evidence From Vietnam and India[J].Journal of Asian Economics,2015,36(2):4761.

[14]Tesfamicheal Wossen,Thomas Berger. Climate Variability,Food Security and Poverty: Agentbased Assessment of Policy Options for Farm Households in Northern Ghana[J].Environmental Science & Policy,2015,47(3):95107.

[15]Renuka Mahadevan,VietNgu Hoang.The Nexus Between Poverty and Deprivation in Vietnam[J].Journal of Policy Modeling,2016,38(2):290303.

[16]李實,John Knight.中国城市中的三种贫困类型[J].经济研究,2002(10):4758.

[17]王祖祥.中国农村贫困评估研究[J].管理世界,2006(3):7177.

[18]王小林,Sabina Alkire.中国多维贫困测量:估计和政策含义[J].中国农村经济,2009(12):410.

[19]罗楚亮.农村贫困的动态变化[J].经济研究,2010(5):123138.

[20]邹薇,方迎风.关于中国贫困的动态多维度研究[J].中国人口科学,2011(6):4959.

[21]Li Shi.Poverty Reduction and Effects of Propoor Policies in Rural China[J].China and World Economy,2014,22(2):2241.

[22]Jiandong Chen.The Influences of Aging Population and Economic Growth on Chinese Rural Poverty[J].Journal of Rural Studies,2016,47:665676.

[23]Koenker, R.Quantile Regression [M].London:Cambridge University Press,2005:2667.

[24]乐君杰,叶晗.农民信仰宗教是价值需求还是工具需求?——基于CHIPs数据的实证检验[J].管理世界,2012(11):6776.