关于优化证券犯罪刑事打击效能与效果的思考

钱红昊,徐朱之

(上海市公安局经济犯罪侦查总队, 上海 200083)

关于优化证券犯罪刑事打击效能与效果的思考

钱红昊,徐朱之

(上海市公安局经济犯罪侦查总队, 上海 200083)

中国证券市场经历了多次巨幅波动,证监部门及公安机关为打击证券违法犯罪付出了巨大的努力,但社会公众对于证券执法的效能与效果仍存在各种质疑。要从证券犯罪形势分析入手,对证券犯罪刑事打击中存在的问题进行评析,寻找制约因素,探析提升打击证券市场中各类违法犯罪行为效能与效果的路径与措施。

证券犯罪;刑事打击;效能;效果

中国证券市场二十多年的发展历程中,经历了多次巨幅波动,证监部门及公安机关为打击证券违法犯罪付出了巨大的努力,一批又一批“资本大鳄”被送上刑事审判席,但社会公众对于证券执法的效能与效果仍存在各种质疑。本文从证券犯罪形势分析入手,对证券犯罪刑事打击中存在的问题进行评析,寻找制约因素,探析提升打击证券市场中各类违法犯罪行为效能与效果的路径与措施,以期更精确、更高效地打击犯罪,更有效地保护市场主体的权益,维护证券市场的公平正义。

一、证券犯罪形势情况

(一)证券市场发展形势

中国证券市场自成立以来取得了较快的发展,已逐渐成为我国社会主义市场经济体系中不可缺少的一部分,具有体量大、品种多、产品新及混业性强的特点。

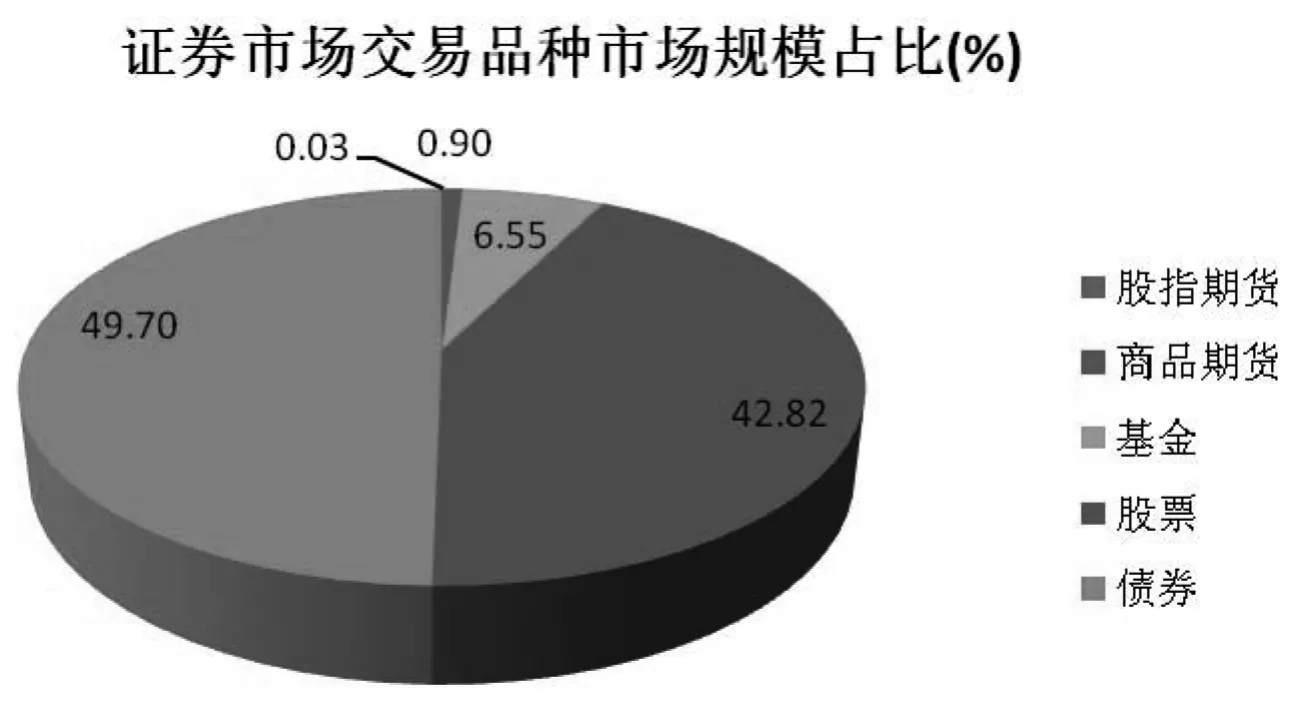

据不完全统计,截至2016年10月,证券市场规模总额为124万亿元,交易品种主要为股票、债券、基金、股指期货、商品期货,规模占比分别为42.82%、49.70%、6.55%、0.03%、0.90%(图一)。交易产品方面,股票市场上市股票总数为3034只、基金产品数量达3369只、股指期货产品合约为12个、商品期货产品合约为459个、债券市场在2015年10月至2016年10月期间发行债券数量合计27262只①数据来源于wind资讯。。

图一

目前,证券市场中参与个体最多、交易最活跃、受关注度最高的交易品种为股票。截至2016年9月30日,沪深两市上市公司为2952家(图二),总市值48.5万亿元(图三),流通市值37.78万亿元(图四),总股本4.79万亿股,成交量6147亿股(图五)①数据来源于沪深交易所公布的每月沪深两市的市场规模统计(www.sse.com.cn和www.szse. cn)。。自1990年深沪两交易所开市以来,上市公司数量、市值持续增长,成交量随行情波动呈现阶段性爆发式增长,尤其在2014年12月至2015年6月期间,市场总市值与成交量均增长1倍。

图二

图三

图四

(二)违法犯罪形势

1. 行政违法处理情况

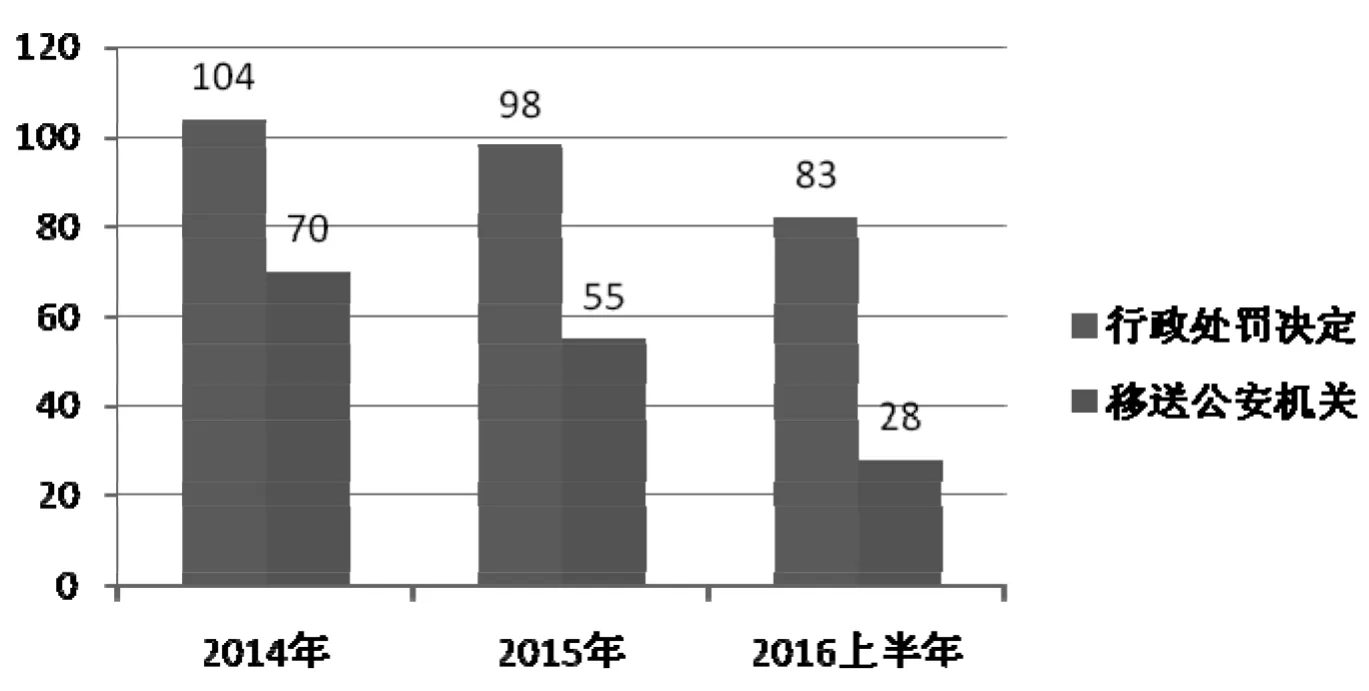

2014年、2015年及2016年上半年,中国证监会立案数分别为205起、345起、138起,办结立案数分别为217起、334起、101起(图六),做出行政处罚决定分别为104份、98份、83份,向公安机关移送案件分别为70起、55起、28起①数据来源于2015年度中国证监会稽查执法情况通报、证监会2016年上半年稽查执法工作情况。(图七)。

图六

图七

数据显示行政稽查数与市场交易体量发展速 度并不匹配,处罚往往滞后于市场发展(图八)。

图八

2.刑事犯罪打击情况

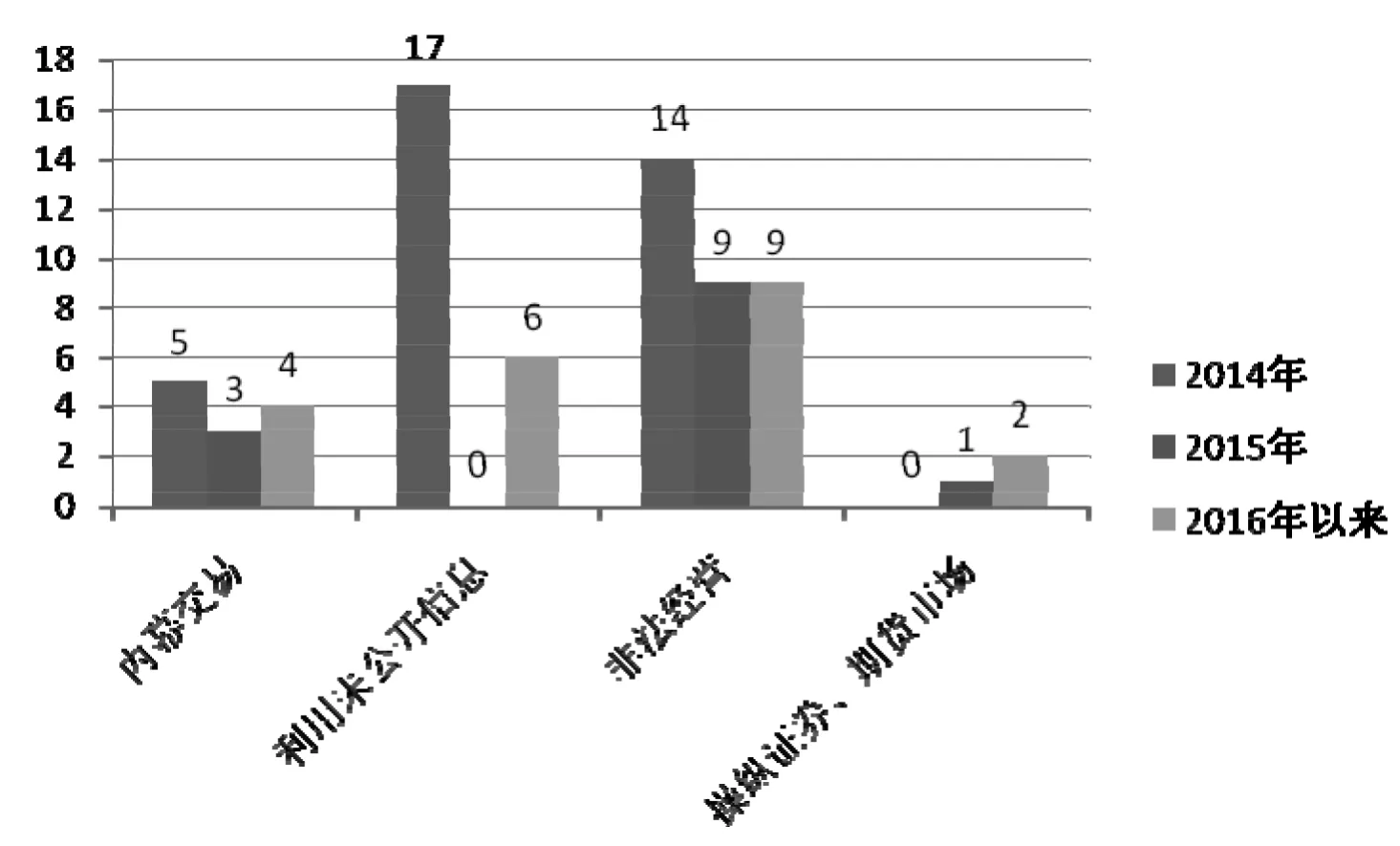

刑法规定的证券、期货领域犯罪主要包括欺诈发行股票、债券罪;违规披露、不披露重要信息罪;擅自发行股票、公司、企业债券罪;背信损害上市公司利益罪;内幕交易、泄露内幕信息罪;利用未公开信息罪;操纵证券、期货市场罪;非法经营罪(非法从事证券、期货业务)等。其中内幕交易案、利用未公开信息交易案、非法从事证券、期货业务案件和操纵证券、期货市场是近年来证券领域犯罪主要发案点。上海作为金融中心,证券交易所、期货交易所及各种金融资源高度聚集,上海公安经侦部门承担了全国30%左右证券犯罪打击任务。本文采用抽样分析法,以上海公安经侦部门侦办证券类犯罪情况推及全国证券刑事犯罪打击情况。2014年、2015年及2016年,上海经侦部门内幕交易立案数分别为5起、3起、4起,利用未公开信息立案数分别为17起、0起、6起,非法经营立案数分别为14起、9起、9起,操纵证券、期货市场立案数分别为0起、1起、2起(图九),发展趋势与行政部门向公安机关移送案件数趋势一致,与市场交易体量发展速度不匹配(图十)。

图九

图十

二、证券犯罪刑事打击存在问题评析

(一)未能对证券犯罪全面打击

基于上述数据,证券市场行政稽查数量与市场交易体量发展速度并不匹配,处罚往往滞后于市场发展,而刑事打击数量又与证券行政执法数量存在差距,行政执法案件的数量远远大于移送公安机关案件的数量,而实际立案侦查的案件更少之又少。通过对近300家上市公司和200多家证券公司问卷调查发现,证券市场中违法违规行为的“暗数”(确实已经发生但未被发现和惩戒的违法违规案件的数量)是相当大的。其中,来自上市公司的被调查者对“暗数”估计的平均数值约为50%;证券公司对“暗数”估计的平均值约为70%。由此估计,未被发现和惩戒却又实际发生的证券违法违规案件,预计在600件至2500件左右①参见张东臣:《证券犯罪惩戒应坚持“严而不厉”——访北京大学法学院白建军教授》,载《中国经济时报》2005年9月14日。。

对于证券行政执法数量与刑事打击数量差距悬殊的问题,一种观点认为,证券行政执法中必然存在大量“以罚代刑”情形;另一种观点认为,证券刑事执法数量偏低的原因在于证券刑事立法存在诸多不足以及证券刑事司法能力有所欠缺。案件从证券行政监管部门移送至刑事司法部门后,案卷往往卷帙浩繁、证据链条冗长、案件涉及的法律适用问题争议点多,导致对构成要件的认识歧见迭出,很难达成共识。

(二)未能对证券犯罪快速打击

根据芝加哥大学教授加里·贝克尔的理论①参见Gary Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, 1968。,对于罪犯而言,之所以实施了某种犯罪行为,一个非常简单的经济模式就是“犯罪的预期利润超过了预期成本”。证券市场活动表现出明显的趋利性、博弈性,“惩罚概率”是预期成本中重要的考量指标。目前,证券犯罪线索多由证监部门前期稽查后通过公安部经侦局下发,移送周期长。已行政处罚的案件中,违法犯罪行为距离案发平均时间为1年,已立案侦查的案件中,违法犯罪行为距离案发平均时间为2年,证券犯罪打击时效明显滞后于犯罪行为发生时间,使“惩罚概率”大大降低,从而预期成本大大降低,这很大程度上导致证券市场中各种违法犯罪行为屡禁不止。

理想化加里·贝克尔的犯罪行为模型可以用公式表示如下:

其中, π为犯罪主体的能够获得的净利润E[U],U为犯罪主体的效用函数,Y为其实施犯罪可以获得的预期收益,F为成本,P为证券犯罪被查处的概率。

从行为经济学上说,我们假定犯罪主体为风险中性,即U是一个线性函数。进一步假定U(Y)=Y,则公式可简化为:

可以看出,当π>0时,犯罪主体实施犯罪后得到的预期收益大于受到的预期惩罚,存在犯罪动机和可能。当π<0时,犯罪主体实施犯罪后得到的预期收益小于受到的预期惩罚,不存在实施犯罪可能。当证券犯罪的收益一定时,犯罪受到的处罚F过低或者被查出的概率P较低,都可能导致π>0,从而引发潜在犯罪的可能性。

根据相关法律法规,证券犯罪处罚罚金为违法所得1至5倍(假设未采取限制人身自由的刑罚),要使得π<0,则需要Y-5*P<0,即P>20%,由于惩罚时效低,犯罪分子对被查处的概率预期非常低,加之存在大量犯罪暗数,实际中P远远小于20%,导致了证券犯罪能够获得的预期收益远大于其可能要受到的预期惩罚,造成了犯罪分子实施犯罪是一种理性的行为,加大了证券犯罪发生的可能性。

(三)未能有效体现刑法谦抑性

目前,部分证券领域刑法条款立案标准过低,例如,现行《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中规定,内幕交易罪、利用未公开信息交易证券交易成交额累计在五十万元以上的;获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的;多次进行内幕交易、泄露内幕信息等情形均应予立案追诉,导致刑事打击由证券市场“守夜人”角色变为“主导者”角色。证券市场管理是资本市场综合治理的问题,应综合运用民事诉讼、行政处罚及刑事打击等多种手段,明确处罚标准,分层次惩处违法犯罪行为。根据刑法谦抑性原则,刑法只有在其他手段如民事、行政、习惯、道德等不充分的时候,才能以补充它的形式被适用,体现刑法的补充性。

(四)未能有效应对新型犯罪

随着金融工程高速发展,出现了越来越多程序化、模型化的新型交易手法,其利用技术优势,在交易过程中对个股股价、股指期货等金融产品指数产生短期重大影响,形成了助涨助跌的实际效果。而我国缺乏相关有效的法律法规和监管手段,根据目前试行的《中国金融期货交易所异常交易监控指引 (试行)》、《中国金融期货交易所实际控制关系账户报备指引(试行)》,虽然对自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、日内过度交易行为、实际控制关系账户合并持仓超限行为等进行了限制,但无法对上述利用技术优势造成证券市场不公平交易的行为进行违法性认定,从而无法有效进行刑事打击。

(五)未能让普通投资者切实感受到司法善意

证券犯罪案件受害者大多为不特定投资者并且具有受害的无意识性。犯罪分子利用内幕信息、未公开信息及资金、信息等资源优势进行证券交易,违反证券监管法规,破坏市场秩序,虽然其非法盈利数额巨大,但作为普通的证券市场交易者难以直接察觉。普通投资者并未切实感受到证券市场行为得到有效规制。并且证券犯罪的罚金均上缴国库,普通投资者更无法感受到司法救济的获得感。

三、制约因素分析

(一)证券犯罪发现渠道过于狭窄

目前,证券犯罪线索多由证监部门前期稽查后通过公安部下发,移送周期长,存在“时效性”证据缺失、涉案人之间相互串供及毁灭证据、嫌疑人获悉潜逃及重复取证等问题。证券监管部门基于大数据分析发现犯罪较为成熟的是“老鼠仓”模型,同步实现超过204个报警指标、300项实时与历史统计查询。而其他需要综合多方面因素的证券犯罪线索发现模型仍在探索中。公安部门根据实际办案情况,总结提炼了诸如内幕交易、操纵证券市场等典型证券犯罪手法,但缺乏应用平台及途径来发现证券犯罪线索。同时,群众举报的证券犯罪案别集中于非法证券类犯罪,对于内幕交易等典型证券犯罪的举报较少。

(二)刑法发展过于滞后

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》制定时间为2010年,然而,沪深两市经过六年的发展,上市公司数量上升68%,总市值上升115%,流通市值上升160%,成交量上升135%。在现行的市场环境下,一些严重影响股价、危害证券市场的操纵市场行为也难以达到2010年制定的操纵追诉标准。此外,随着自媒体的迅速发展,一些在资本市场具有一定影响力,但不具备从业人员身份的人员实施了“抢帽子交易”操纵行为(即公开做出评价、预测或者投资建议,在该证券的交易中谋取利益,情节严重的),例如财经独立评论人、“网红”人物。上述行为严重扰乱了证券市场秩序,但或因为未达到刑事追诉量化标准,或因为不符合主体要求而无法进行刑事打击。

(三)规制条款选择过于拘泥

基于绝大部分证券犯罪行为的发现途径为:证券市场一线监管部门发现异动后,经梳理、总结报稽查部门核查,对稽查后发现符合行政处罚标准的案件进行行政处罚,达到刑事立案标准的案件再移交公安机关进行刑事打击。由于证券市场一线监管部门职责的局限性,只能根据《证券法》、交易所部门规则等证券领域法律法规对证券市场违法行为进行追诉,使公安部门对证券市场犯罪线索研判时形成思维定势,局限于选择证券类犯罪条款,未从犯罪行为实施手法、犯罪行为侵害客体、犯罪主体及主观故意等多角度进行延伸分析,尝试以诈骗、侵犯著作权、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及非法侵入计算机信息系统罪等罪名探索刑法规制。

(四)打击模式过于单一

当前,内幕交易、利用未公开信息开始向隐名化、集群化、跨界化、多层传递演化;市场操纵出现短线化、多点化、合谋化和跨市场化的趋势;非法经营证券、期货业务呈现网络化、链条化、产业化和复制化特点。犯罪分子通过互相之间的利益勾结和驱动、链接,遍布在全国各个省市,发现一起、打击一起、消灭一起的传统打击证券犯罪模式已经较难彻底铲除整个犯罪链条,且由一地公安机关侦办逐个击破式工作方法面临越来越难以调取证据的困境,不能合理有效配置资源,难以取得突破性成效和实现惩治证券犯罪的最优选择。例如,某地公安经侦部门侦办的一起涉嫌诱骗投资者买卖股票案,犯罪团伙分布安徽、江西、浙江等多地,被害人更是分散在全国27个省份,涉及证券营业部遍布全国14个地区。

(五)侦查资源配置不足

在证券犯罪的前期研判及侦查初期阶段,往往采取“背靠背”侦查模式。侦查资源配置不足降低了公安机关打击证券犯罪的效能。从数据资源看,证券监管部门未建立统一的数据查询平台,造成了公安机关先期分析的极大困难,调取数据及证据的任务越来越艰巨。证券交易数据分别归属于沪、深交易所,交易主体开户情况归属于中国证券登记结算有限公司,账户操作IP、MAC地址归属于各个证券营业部。并且随着信托计划、保险资金、私募产品等混合型、交叉型产品越来越多,查询相关产品管理人及认购人需依托银监、保监部门。从手段资源看,证券市场具有复杂多变的特征,这就使得证券犯罪天生的具有“隐蔽性”。再加上高智商的犯罪分子利用其熟悉证券市场环节的专业条件,刻意掩盖犯罪痕迹,其犯罪行为就较难被发觉。通讯信息和网络信息监控资源的紧缺,造成了办案部门很难开展相互交织、反复交替式研判,很难对严重扰乱证券市场的行为进行实时取证。从人才资源看,证券犯罪所涉及的领域和手段具有高度的专业性和技术性,若司法人员证券实务知识不足,刑法原理理解不深,缺乏办案经验和社会阅历,很难准确区分罪与非罪,无法正确认知此类犯罪的社会危害性。从技术资源看,目前,公安部已开始配置云应用、I2等智能化、图形化技术资源,但集中相关研判平台及有关部门进行应用,尚未普及到一线侦查部门。一线侦查部门和作战单元对证券数据的分析大部分仍采用传统的OFFICE办公软件,无法实现边导边侦、实时导侦的高效工作模式,大大降低了工作效率。

四、对策建议

(一)修订《刑法》相关章节和《证券法》

首先,要充分认识证券犯罪的社会危害性。证券犯罪与其他经济犯罪的一个显著区别,就在于其社会危害性深藏于正当的证券市场活动之中,人们较难从其有关交易活动中直接意识到该证券犯罪行为对社会的危害。事实上,证券犯罪不仅会对投资者、社会和国家造成巨大的经济损失,而且扰乱市场秩序,直接危及证券市场的生存发展,并且有可能引发经济和社会危机。其次,要根据证券市场发展形势,根据市场体量变化、交易品种的特点、金融产品的更新,综合考虑完善法律。同时,在尽快修订《刑法》相关章节和《证券法》时,请刑法与证券法专家共同参与、商讨,确保两法的系统性和衔接度。此外,在修订上述两法时应考虑到资金系证券类违法犯罪行为的关键,提高财产刑处罚标准可降低犯罪分子再次作案能力。且根据《刑法》第六十四条,供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。借鉴最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收,上缴国库。对用于实施证券犯罪的资金亦予以没收,上缴国库。

(二)构建一体化办案机制

一是建立多地公安机关一体化办案机制。借鉴集群战役成功模式,发现涉及多地的证券类案件时,组织专班牵头研究案件情况,迅速研判案件性质,确定攻坚方向,由上级公安机关或上级公安机关指定的主办公安机关统一指挥、集中收网,涉及地公安机关分别缉捕、分别取证,属地起诉。二是建立多部门一体化办案机制。针对证券类犯罪具有线索经营周期长、犯罪手法网络化程度高、犯罪分子反侦查意识强的特点,探索经侦与其他有关专业警种一体化研判、办案新模式,研判与侦查相互交织,反复交替。三是建立多层次一体化办案机制。积极与央行反洗钱、证监、银监、保监等部门开展协作,及时共享信息资源;与证监部门开展合作,探索犯罪行为特征模型嵌入监管监测系统,同步研判、同步上案、同步取证的行刑衔接新模式。

(三)培养专业精兵

一是提升单兵专业素养。证券犯罪案件涉及法律、证券、计算机等多学科知识,要求办案人员既懂金融又精通法律,还要有较强的政策把握能力。可通过交流、授课培训等方式,学习证券市场的专业知识和理论,掌握与证券市场相关的发行、交易、基金及计算机等方面的知识,增加对证券犯罪的职业敏感性,提高证券犯罪认定的准确性和处罚的精确性。同时,还必须坚持岗位练兵,在办案实践中积累经验。防止重法条轻法理,重攻坚轻基础的误区。二是优化团队专业配置。在组建证券犯罪侦查团队时要兼顾法律、金融、侦查、技术等多方面人才的配置,发挥各自长处,模块化推进,提升侦办效能。三是推动证券司法专业化道路。鉴于证券犯罪具有专业性及隐蔽性,可借鉴最高人民法院设立巡回法庭和成立知识产权法院的成功经验,设立证券领域刑事、民事一体化的证券审判庭,健全证券司法制度。四是加强国际合作。随着经济全球化的发展,证券市场的对外开放程度越来越高。证券市场的运行规则与法律环境发生了重大变化。一方面加强司法交流,另一方面加强信息互通,同时还要加强国际间的司法协助。通过学习、交流,及时掌握市场新兴交易手法,关注国际新兴交易模式对国内市场监管风险传导和证券混业经营业务之间的风险传导。

(四)把握好打击犯罪与保护创新的关系

刑法介入证券领域的目的是为了服务证券市场,证券刑法理念必须具有平衡观,要准确把握维护社会秩序与激发社会活力的关系,既依法打击经济犯罪,又切实维护正常的经济秩序,有效保护市场主体的生产经营,努力实现法律效果和社会效果的有机统一。对于没有主观恶意的证券市场创新行为不应过度介入,应及早预警监管部门指导行业规范行为,允许创新业务的试错容错纠错,主动消除社会危害的可不予刑事追责。对于以创新为名危害证券市场秩序、损害投资者利益的要严厉打击。防止发生“过度干预”和“无为沉默”两种倾向,积极推动形成“良币驱除劣币”的市场环境,以取得良好的社会效果。

(五)注重社会管理价值体现

一是强化基础工作,提高预警监测水平。对证券市场新产品、新手法进行研判,为社会管理参谋服务。二是立足案件侦办,有效服务全国证券市场安全稳定。从“打防互促”出发,分析证券犯罪特征,发现行业漏洞,提示监管部门,避免形成新的风险集聚地和监管盲点。三是做好证券行业内的宣传发动。根据已侦破的证券犯罪案件发现,证券从业人员虽然具有较强的证券专业知识,但法律知识较匮乏。应准确把握宣传方向,以典型案例为抓手,依托行业公会等载体,对从业人员进行警示及普法宣传,提升其法制观念,打消其博弈心理,激发其对法律的敬畏之心。四是积极尝试认罪认罚从宽制度的应用。进一步落实宽严相济刑事政策,既全面快速查处证券犯罪,又可降低司法成本。五是推动法律救济的多元性。建议监管部门积极发挥中证中小投资者服务中心有限责任公司及中国证券投资者保护基金有限责任公司的作用,为中小投资者在自主维权方面提供法律、技术等各项服务,保护投资者利益,使投资者感受到司法红利。

Ponder over the Optimization of Effectiveness and Results of Combating Security-Related Crime

Qian Honghao, Xu Zhuzhi

(Economic Criminal Investigation Department of Shanghai Municipal Public Security Bureau, Shanghai 200083, China)

The Chinese security market has undergone great fluctuations several times. Securities regulatory authorities and police agencies have made great efforts to combat security-related crime. However, the public has doubts about the effectiveness and results of law enforcement. Beginning with the analysis of security-related crime, the writer comments on problems existing in combating such crime, looks for restricting factors and attempts to suggest ways and measures for improving the effectiveness and results of combating the crime.

Security-Related Crime; Criminal Combat; Effectiveness; Result

D631

B

1008-5750(2017)02-0014-(10)

10.13643/j.cnki.issn1008-5750.2017.02.002

2016-12-21 责任编辑:陈 汇

钱红昊,上海市公安局经济犯罪侦查总队九支队支队长;徐朱之,上海市公安局经济犯罪侦查总队九支队副大队长。