汉语方言频率副词“肯”的语义演变

李玉晶

(广东海洋大学文学与新闻传播学院,广东湛江,524088)

在部分方言中,“肯”有频率副词的用法,表示事情发生的频率高,义为“经常”、“时常”。本文主要从共时角度,考察“肯”相关语义功能在不同方言中的分布,构拟概念空间,通过绘制语义地图,讨论“肯”表频率副词用法的来源及演化轨迹。

一、现代方言中“肯”的四种用法

现代方言中,“肯”有表“愿意”外的其它用法,如“容易”义、“爱好、习惯”义、“经常、时常”义,即“偏于”义——“乐于、易于、惯于、常于”,其中频率副词“常于”义的用法最为广泛。本文所涉及“肯”的用法主要有以上四种,分别记作肯1、肯2、肯3、肯4。李玉晶(2015)在讨论南阳话中的“肯”时,已将这四种用法作了具体的描述和概括[1]。

(一)肯1:“愿意”、“乐意”义

现代方言中“肯”表“愿意”义的使用范围一般比普通话小,如在南阳话中,单独回答问题时会用“中”、“行”;询问对方意愿的时候多用“愿意”、“想”;“肯”也不与“会”连用[2]。如:

(1) 我明天想去赶集,你肯1不肯1跟我一路?我明天想去赶集,你愿不愿意和我一起?(南阳)

(2) 不管咋说,老大都不肯1去上学。不管怎么说,老大都不愿意去上学。(南阳)

(二) 肯2:“容易”、“易于”义

用于说明物性或事理的倾向,表示容易处于某种状态或是导致某种结果。如:

(3) 这纸质差,用钢笔写字肯2洇。这纸质量差,用钢笔写字容易向四处浸。(关中)

(4) 小孩儿断奶早不好,身体弱肯2生病。小孩儿断奶早不好,体质弱容易生病。(西华)

(5) 菠菜要淋尿才肯2长。菠菜要淋尿才容易长。(成都)

在以上各例中,“肯2”与表“易于”义的词语都不能共现,在我们考察的50多个方言点的用例中,目前为止还未发现共现的情况,这说明“肯2”确表“易于”义。同时,在调查中我们还发现,在“易于”义的用法中,如例(5)类的用法分布更为广泛。即主体是处于发育期的动植物(包括孩子),表示其长势、食欲好。

(三)肯3:“爱好”、“习惯”义

表示某人喜爱或习惯做某事,主观性较强,意愿性的语义比“肯1”减弱了,更突出嗜好、习惯义。如:

(6) 这孩子可馋痨了,最肯3吃鸡。这孩子很嘴馋,最喜欢吃鸡了。(徐州)

(7) 老年人肯3看戏,年轻人不喜欢。老年人喜欢看戏,年轻人不喜欢(看)。(南阳)

(四)肯4:“经常”、“时常”义

表示经常实施某种行为或是处于某种状态,即某类事件发生的频率高。“肯4”作状语,修饰VP,为频率副词。例如:

(8)这句话儿洛阳肯4说。这句话(在)洛阳经常讲。(洛阳)

(9) 他肯4来我家坐。他常来我家坐。(临汾)

(10) 肯4骑车子就费裤儿。经常骑车子就费裤子。(平遥)

“肯”在现代方言中的用法所呈现出的特征,如表1:

表1 现代方言中的“肯”用法特征[3]

关于此表有两点需要补充说明:一、关于后接动词的感情色彩及评价意义,“肯2”后接动词的感情色彩和评价意义所对应的“-积极”、“-肯定”,分别指“肯2”后更倾向于接消极色彩的谓词,说话人的评价意义也更多的是否定义。二、关于词类,“肯1”、“肯3”动词性特征较明显,“肯2”副词性特征较明显,“肯4”是典型的频率副词。

二、语义地图分析

(一)副词“肯”的地域分布

表2 副词“肯”的分布情况

(二)“肯”的语义地图

在对以上五十多个方言点调查的基础上,我们选取了一些方言点将“肯”的与本文讨论有关的四种用法都作了考察,根据“肯”拥有用法的数量发现有以下六种分布类型。

类型一:完全具备“肯1”、“肯2”、“肯3”、“肯4”四种用法。属于这种类型的方言如南阳话等。例如:例(1)、(11)、(7)、(12)。

(11)被卧被子老是不晒肯2长霉。

(12)咱家妮儿女儿肯4去她姑那儿。

类型二:具备“肯1”、“肯2”、“肯4”三种用法。属于这种类型的方言如确山话、唐河话、西华话、银川话、万荣话等。例如:

确山话(陈媛 2011):

唐玉烟将脚下的地面清理出一块,叠放了一些干草,坐到了青辰的旁边。她将竹叶刀拿在手上,不时地朝着洞外的岩鹰瞄上几眼。

(13)求了他好几回人家斗就是不肯1答应。

(14)你走这上头肯2摔着。

(15)这一窝儿这一段时间小王也不肯4来找我了。

类型三:具备“肯2”、“肯3”、“肯4”三种用法,如徐州话等。例如:

徐州话(吴继光 1986):

(16)土墙一遇上连阴天就肯2容易倒。

(17)老张肯3爱好、习惯吸烟,你望,弄得一屋烟味儿。

(18)徐州的春天肯4经常刮风。

类型四:具备“肯2”、“肯4”两种用法,如兰州话、天水话等。例如:

兰州话(兰州大学中文系语言研究小组 1963):

(19)你这么开车,肯2出事你这样开车,容易出事!

(20)我肯4到我老丈人家去我常到我岳父家去。

类型五:a)具备“肯2”和“肯1”两种用法,如贵溪话、柘城话;b)具备“肯2”的部分用法和“肯1”的用法,如武汉话、阳谷话、十堰话、南昌话、西昌话等。例如:

武汉话(李荣主编 2002:2197):

(21)他不大肯1愿意说话。

(22)这伢蛮肯2容易长,跟大人一样高了。

类型六:只有“肯1”一种用法,如普通话。例如:

普通话(吕叔湘2009)[30]:

(23)只要你把道理说清楚,我想他们会肯1的。

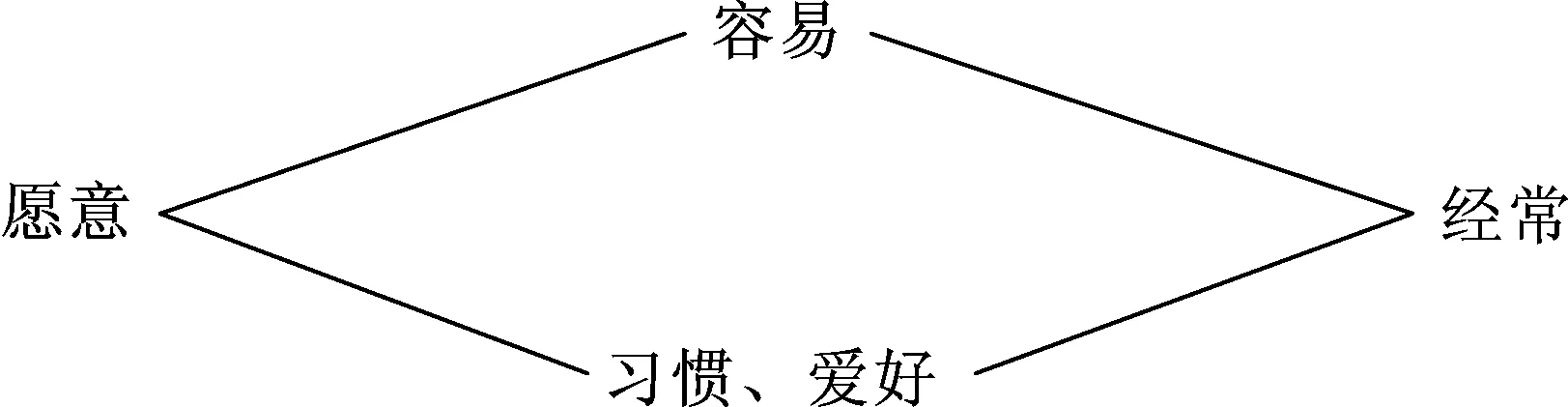

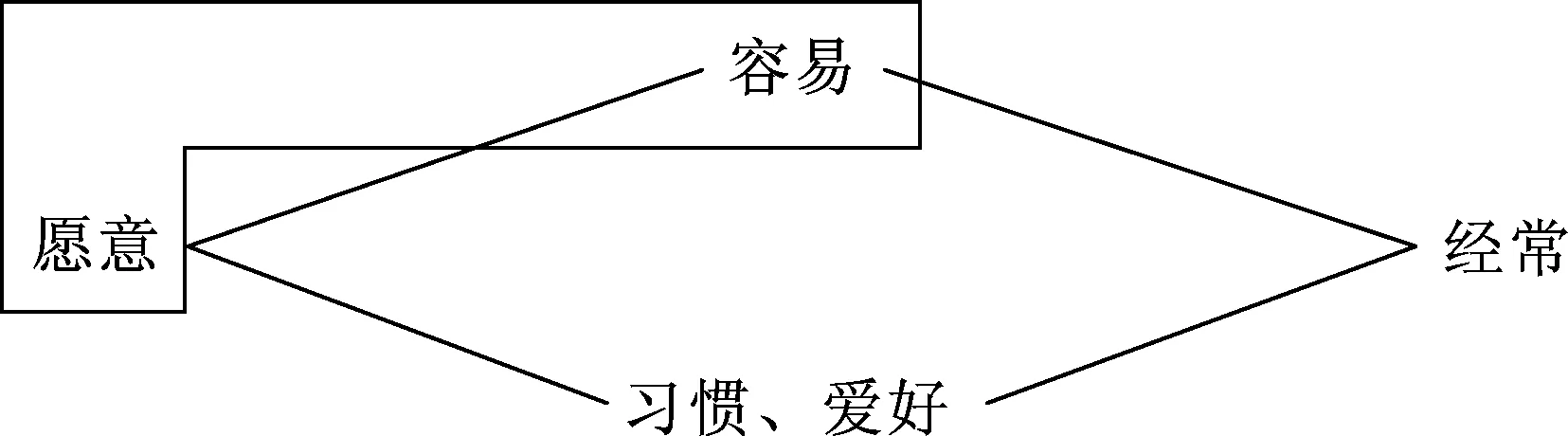

“肯1”、“肯2”、“肯3”、“肯4”四个项目暂时不考虑方向性,根据“语义地图连续性假说”(The Semantic Map Connectivity Hypothesis),Croft(2003)将这一假说表述为:“与特定语言及(或)特定构造相关的任何范畴必须映射到概念空间里的一个连续区域。”(参看张敏 2010)[31],我们结合其分布类型,基于相关方言的比较构建“肯”的概念空间,如图1:

图1 “肯”的概念空间

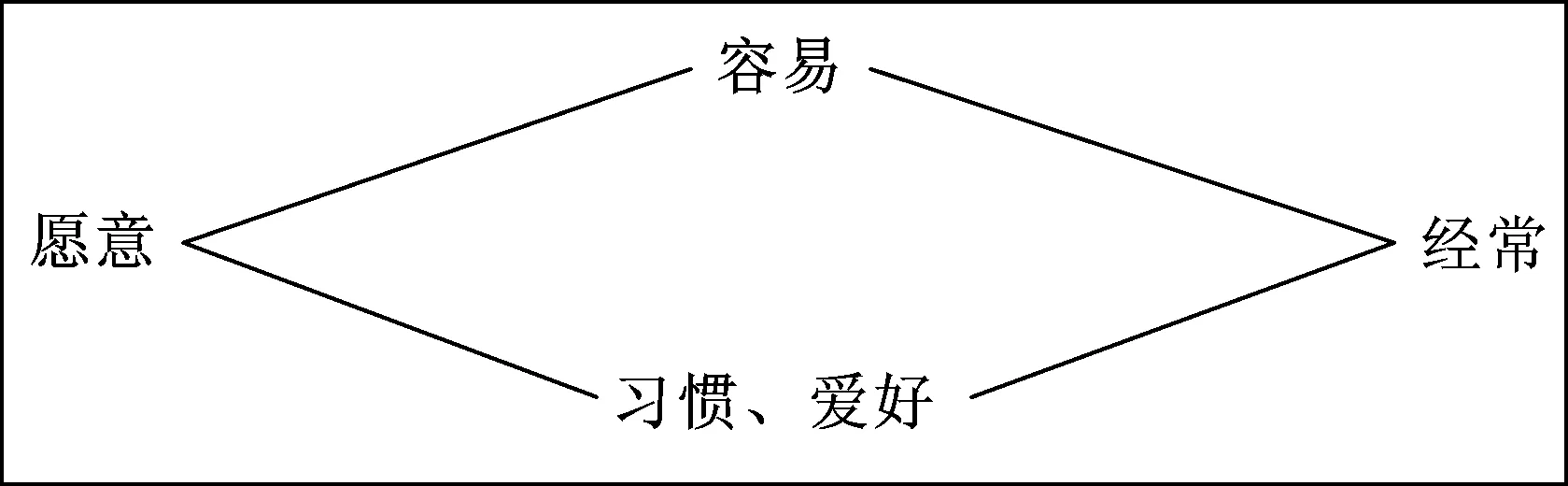

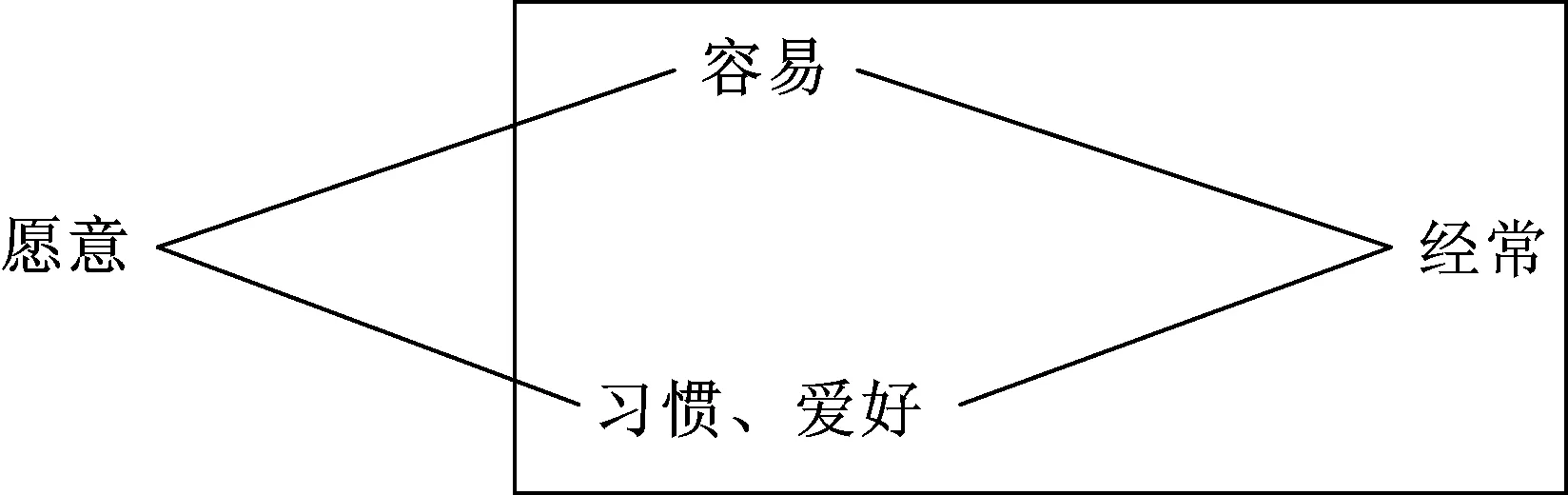

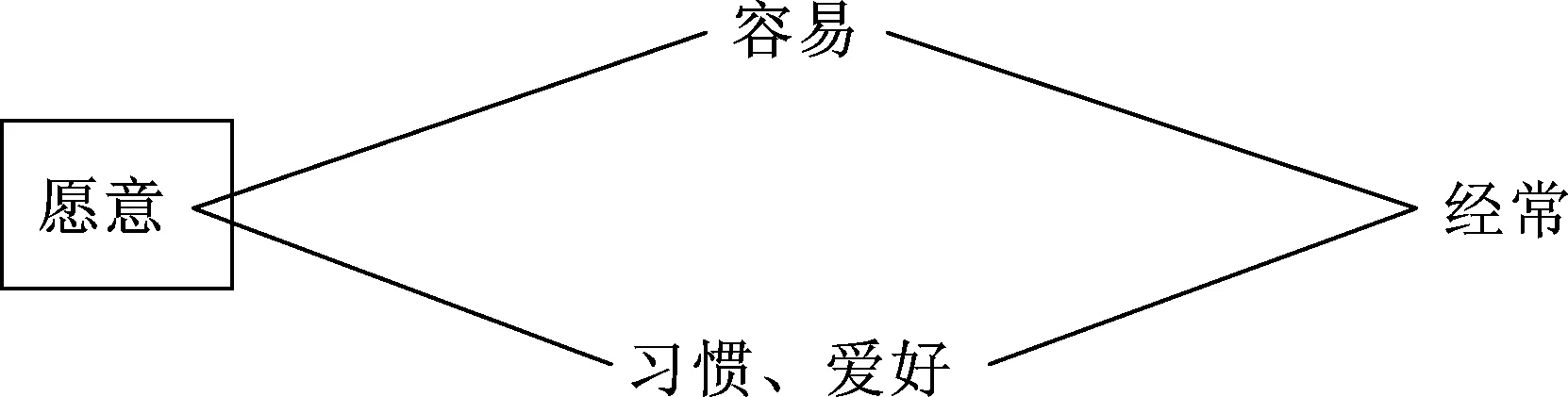

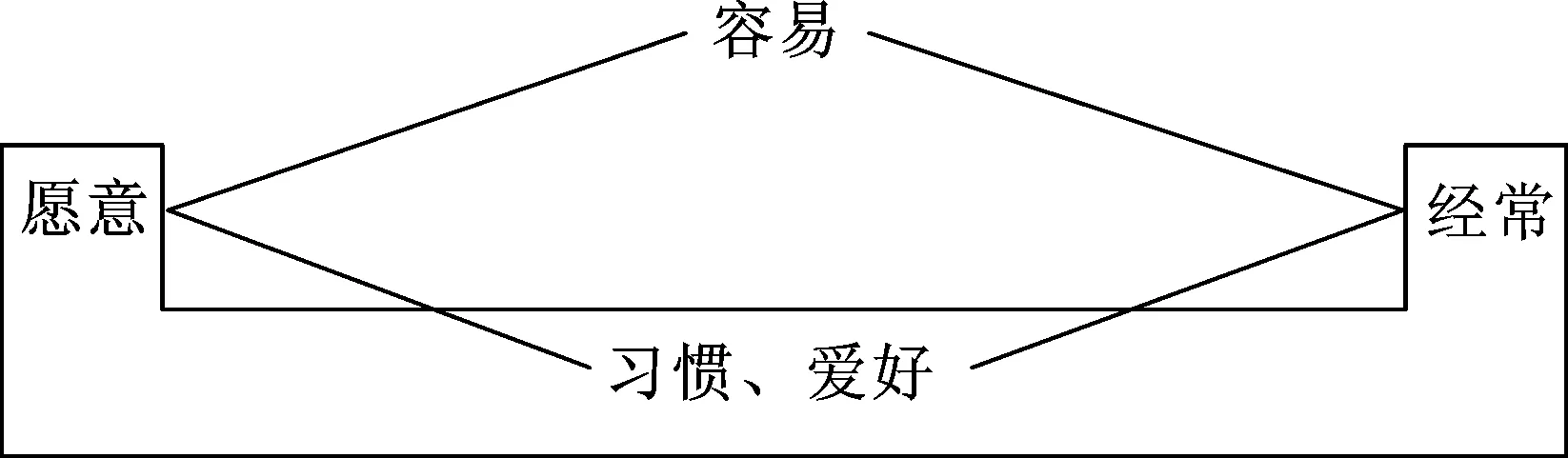

下面的图2-图7是我们以图1的概念空间为底图绘制的相关方言和普通话“肯”的语义地图,从中可以看出,这些方言“肯”的不同功能都在“肯”的概念空间内占据连续区域。在我们以上考察的五十多个方言点中未见一种方言“肯”的语义模式违反连续性要求。再扩大考察视野,图8是英语情态词will的语义地图,也符合语义地图连续性假说。可见图1所示的概念空间具有普遍意义。

图2 南阳话“肯”的语义图

图3 银川、万荣、确山、西华和唐河话“肯”的语义图

图4 徐州话“肯”的语义图

图5 兰州话和天水话“肯”的语义图

图6 贵溪、柘城、武汉、阳谷、南昌和西昌话“肯”的语义图

图7 普通话“肯”的语义图

英语表主观意愿的情态动词will有愿意义,“You use will to say that someone is willing to do something.You use will not or won’t to indicate that someone refuses to do something.”[32]如:Will you phone me again?(你愿意再给我打电话吗?);也有习惯义和经常义,“You use will to indicate that an action usually happens in the particular way mentioned.”[33]如:Some birds will fly away to the south when the weather turns cold.(有些鸟习惯在天气变冷时飞向南方。);He will spend hours in the library.(他经常在图书馆一待就是几小时。)。如图8:

图8 英语“will”的语义图

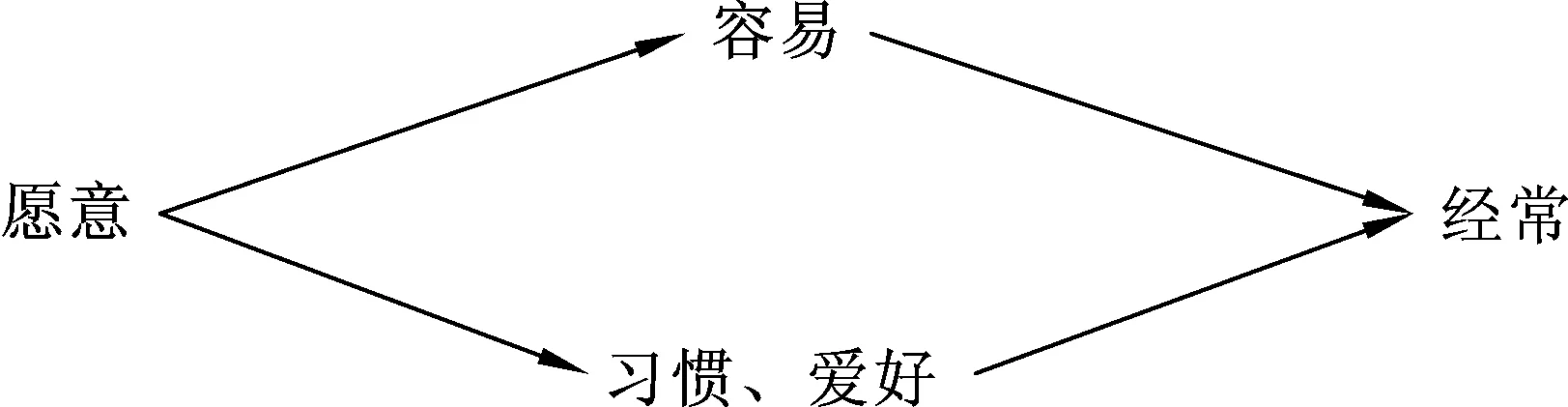

(三)“肯”的演化路径

概念空间及其表示的意义之间的共时蕴含关系可以有历时的解读(参见吴福祥:2009)[34]。我们依据上文“肯”的语义地图,将图1的概念空间动态化为图9,得到“肯”的语义演化路径,如图9:

图9 “肯”的演化路径

据图9,可得“肯”的演化路径:

肯1→肯2→肯4

肯1→肯3→肯4

语义演化路径:

愿意→容易→经常

愿意→喜好、习惯→经常

形态句法演化路径:

助动词→副词

三、小结

“肯”在现代方言中有丰富的用法和很高的使用频率。据共时的语义地图分析,表频副词“肯”同表愿意的助动词“肯”关系密切。表愿意的助动词“肯”发生了两个路径的演化:一是先语法化为表“容易”义的副词,再引申为表“经常”义的频率副词;一是先引申出“爱好、习惯”义,再语法化为表“经常”义的频率副词。副词“肯”主要分布于官话区、部分晋语区和赣语区。

*本文系广东省哲学社会科学“十二五”规划项目【GD15YZW04】、广东海洋大学2016年科研启动项目【R17042】阶段性成果。

材料来源:

唐河、西华(胡卫 2012);阳谷(董绍克等 1997:107);确山(陈媛婧 2011);沛县(袁长会 2010);莲花(曾海清 2013);太谷(马启红 2003);浮山(秦悦 2008);洛阳(许宝华、宫田一郎 1999:3332、李荣 2002:2197、曾光平等 1987:71);徐州(许宝华、宫田一郎 1999:3332、李荣 2002:2197、李申 1985:225、吴继光 1986);临汾(潘家懿 1990:95);武汉(许宝华、宫田一郎 1999:3332、李荣 2002:2197);西安(李荣 2002:2197、兰宾汉 2011:156);关中片(景尔强2000:172、205);天水(穆建军等 2011);兰州(张文轩、莫超 2009:315、兰州大学中文系语言研究小组 1963);冀鲁官话(许宝华、宫田一郎 1999:3332、闵家骥等 1995:289);昆明(张华文等 1997:243、301);平遥(侯精一 1995:193);万荣、银川、南昌(李荣 2002:2197);商县、成都、包头(许宝华、宫田一郎 1999:3332);郑州、南阳、许昌、临沂、亳州、柘城、周口、驻马店、南京、黄陂区、黄冈、孝感、竹山、竹溪、十堰、郧西、南漳、谷城、襄阳、荆门、恩施、公安、西昌、贵溪、乌兰察布、新乡、辉县、济源、林州(笔者调查)。

注释:

[1] 李玉晶:《河南南阳话的频率副词“肯”及其来源》,《语言研究》2015年第4期,第50~51页。

[2] 李玉晶:《河南南阳话的频率副词“肯”及其来源》,《语言研究》2015年第4期,第50页。

[3] 李玉晶:《河南南阳话的频率副词“肯”及其来源》,《语言研究》2015年第4期,第51页。

[4] 胡卫:《西华方言副词研究》,河南大学硕士学位论文,2012年,第22~23页。

[5] 董绍克、张家芝:《山东方言词典》,北京:语文出版社,1997年,第107页。

[6] 胡卫:《西华方言副词研究》,河南大学硕士学位论文,2012年,第22~23页。

[7] 陈媛婧:《确山方言中的几个助动词》,河南大学硕士学位论文,2011年,第21~25页。

[8] 许宝华、宫田一郎:《汉语方言大词典》,北京:中华书局,1999年,第3332页;李荣:《现代汉语方言大词典》,南京:江苏教育出版社,2002年,第2197页;曾光平,等:《洛阳方言志》,郑州:河南人民出版社,1987年,第71页。

[9] 许宝华、宫田一郎:《汉语方言大词典》,北京:中华书局,1999年,第3332页;李荣:《现代汉语方言大词典》,南京:江苏教育出版社,2002年,第2197页;李申:《徐州方言志》,北京:语文出版社,1985年,第225页;吴继光:《徐州话中的“肯”、“很”、“管”》,《徐州师范学院学报》(哲学社会科学版)1986年第3期。

[10] 袁长会:《沛县方言研究》,广西师范大学硕士学位论文,2010年,第79~80页。

[11] 潘家懿:《临汾方言志》,北京:语文出版社,1990年,第95页。

[12] 秦悦:《浮山方言的副词研究》,《山西煤炭管理干部学院学报》2008年第1期,第121页。

[13] 李荣:《现代汉语方言大词典》,南京:江苏教育出版社,2002年,第2197页。

[14] 景尔强:《关中方言词语汇释》,西安:陕西人民出版社,2000年,第172、205页。

[15] 李荣:《现代汉语方言大词典》,南京:江苏教育出版社,2002年,第2197页;兰宾汉:《西安方言语法调查研究》,北京:中华书局,2011年,第156页。

[16] 许宝华、宫田一郎:《汉语方言大词典》,北京:中华书局,1999年,第3332页。

[17] 穆建军,等:《〈朴通事谚解〉助动词“敢”、“肯”探析》,《甘肃广播电视大学学报》2011年第1期,第50~52页。

[18] 李荣:《现代汉语方言大词典》,南京:江苏教育出版社,2002年,第2197页。

[19] 张文轩、莫超:《兰州方言词典》,北京:中国社会科学出版社,2009年,第315页;兰州大学中文系语言研究小组:《兰州方言》,《兰州大学学报》(社会科学版)1963年第2期,第135页。

[20] 许宝华、宫田一郎:《汉语方言大词典》,北京:中华书局,1999年,第3332页;闵家骥,等:《汉语方言常用词词典》,杭州:浙江教育出版社,1991年,第289页。

[21] 许宝华、宫田一郎:《汉语方言大词典》,北京:中华书局,1999年,第3332页;闵家骥,等:《汉语方言常用词词典》,杭州:浙江教育出版社,1991年,第289页。

[22] 张华文、毛玉玲:《昆明方言词典》,昆明:云南教育出版社,1997年,第243、301页。

[23] 许宝华、宫田一郎:《汉语方言大词典》,北京:中华书局,1999年,第3332页;李荣:《现代汉语方言大词典》,南京:江苏教育出版社,2002年,第2197页。

[24] 许宝华、宫田一郎:《汉语方言大词典》,北京:中华书局,1999年,第3332页。

[25] 李荣:《现代汉语方言大词典》,南京:江苏教育出版社,2002年,第2197页。

[26] 曾海清:《江西莲花方言的“肯”》,《新余学院学报》2013年第5期,第83~84页。

[27] 侯精一:《平遥方言民俗语汇》,北京:语文出版社,1995年,第193页。

[28] 马启红:《太谷方言副词说略》,《语文研究》2003年第1期,第64页。

[29] 许宝华、宫田一郎:《汉语方言大词典》,北京:中华书局,1999年,第3332页。

[30] 吕叔湘:《现代汉语八百词》(增订本),北京:商务印书馆,1999年,第338页。

[31] 张敏:《“语义地图模型”:原理、操作及在汉语多功能语法形式研究中的运用》,《语言学论丛:42辑》,北京:商务印书馆,2010年,第1011页。

[32] John Sinclair:CollinsCobuildAdvancedLearner’sDictionary,Glasgow:Harper Collins Publishers,2014,p.1795.

[33] John Sinclair:CollinsCobuildAdvancedLearner’sDictionary,Glasgow:Harper Collins Publishers,2014,p.1795.

[34] 吴福祥:《从“得”义动词到补语标记——东南亚语言的一种语法化区域》,《中国语文》2009年第3期,第203页。