试论盘查权的性质

□李 铭

(江苏省南通市公安局,江苏 南通 226001)

【治安管理与行政执法】

试论盘查权的性质

□李 铭

(江苏省南通市公安局,江苏 南通 226001)

现行法律规范中盘查权存在行政目的不清、内容过于原则、下位法违反法律保留原则等诸多问题。盘查作为警察行政调查手段之一,应分阶段判明行为的法律性质。第一阶段当场盘问、检查中,相对人主动配合的属事实行为;拒绝配合需使用强力的是行政调查。第二阶段继续盘问是行政强制措施。盘查权是警察行政调查权。

盘查;当场盘问;事实行为;即时强制;行政调查权

一、现行法律规范的文本解读

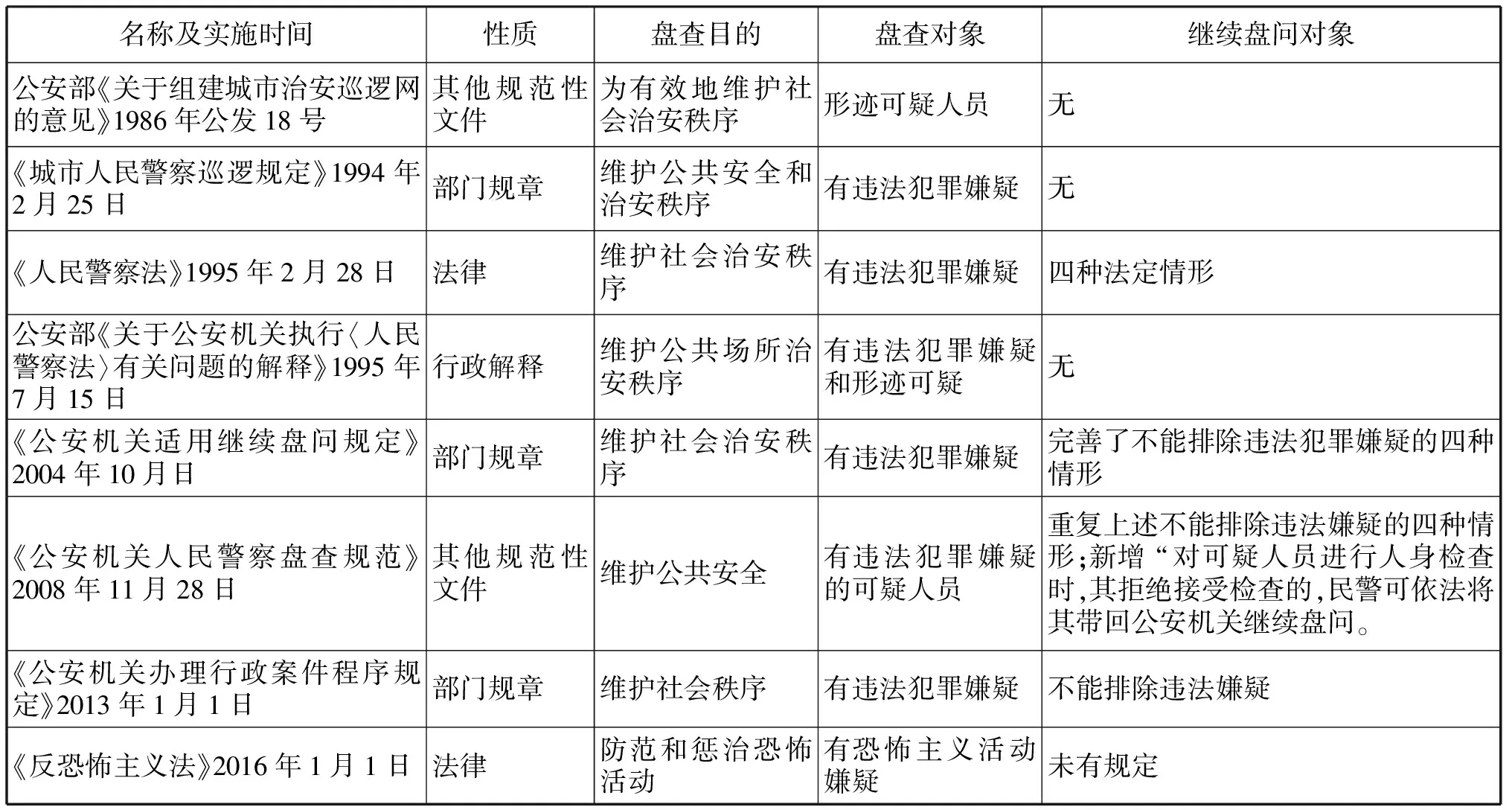

余凌云教授曾对现行法律规范中盘查权涉及的相关条款进行过详细梳理,厘清了我国盘查制度的历史沿革和发展轨迹。[1]我们有必要从盘查目的、盘查对象、继续盘问对象等主要方面对现行法律规范中的相关内容进行比较研究(详见下表),按图索骥、追根溯源发现立法意图及其学理脉络。

名称及实施时间性质盘查目的盘查对象继续盘问对象公安部《关于组建城市治安巡逻网的意见》1986年公发18号其他规范性文件为有效地维护社会治安秩序形迹可疑人员无《城市人民警察巡逻规定》1994年2月25日部门规章维护公共安全和治安秩序有违法犯罪嫌疑无《人民警察法》1995年2月28日法律维护社会治安秩序有违法犯罪嫌疑四种法定情形公安部《关于公安机关执行〈人民警察法〉有关问题的解释》1995年7月15日行政解释维护公共场所治安秩序有违法犯罪嫌疑和形迹可疑无《公安机关适用继续盘问规定》2004年10月日部门规章维护社会治安秩序有违法犯罪嫌疑完善了不能排除违法犯罪嫌疑的四种情形《公安机关人民警察盘查规范》2008年11月28日其他规范性文件维护公共安全有违法犯罪嫌疑的可疑人员重复上述不能排除违法嫌疑的四种情形;新增“对可疑人员进行人身检查时,其拒绝接受检查的,民警可依法将其带回公安机关继续盘问。《公安机关办理行政案件程序规定》2013年1月1日部门规章维护社会秩序有违法犯罪嫌疑不能排除违法嫌疑《反恐怖主义法》2016年1月1日法律防范和惩治恐怖活动有恐怖主义活动嫌疑未有规定

纵观我国盘查权立法(1986年至今)的轨迹、脉络,其经历了从无到有、不断健全完善的发展历程。如上表所列,其法律渊源既有法律《人民警察法》、《反恐怖主义法》,部门规章《城市人民警察巡逻规定》、《公安机关适用继续盘问规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》,也有其他规范性文件如公安部《关于组建城市治安巡逻网的意见》、《公安机关人民警察盘查规范》及公安部《关于公安机关执行〈人民警察法〉有关问题的解释》。不难发现,历任公安部领导对于警察盘查权的立法工作高度重视,力求最大程度上规范警察盘查权的正确行使。然而,囿于当时立法技术及立法水平之所限,今天仅从文本考察、检视不难发现仍存在诸多的问题和疏漏。

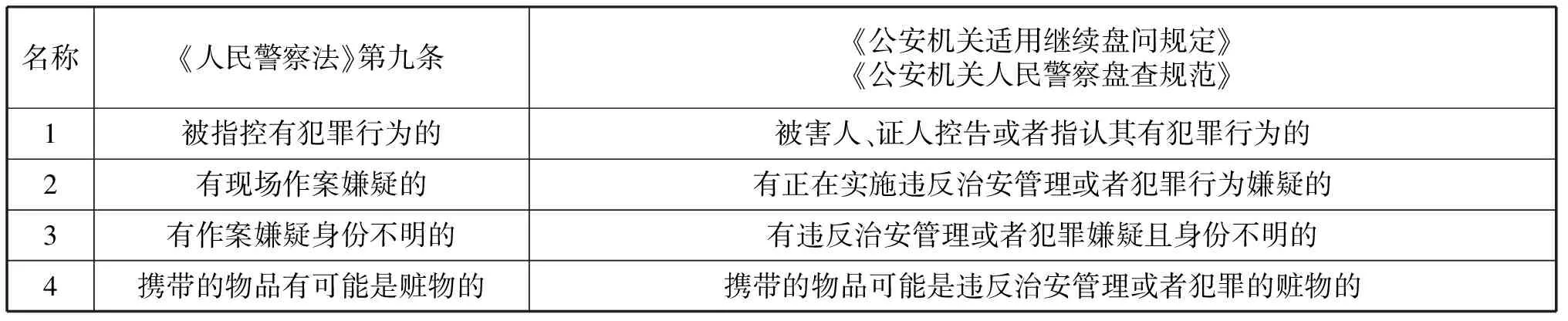

第一,《人民警察法》制定较早,有关盘查权的内容涉及大量不确定法律概念且作为上位法的内容过于原则,实用性欠佳、可操作性不强。恰如学者所言,不确定法律概念能否被判明或者(需要)通过法律(包括下位法)做具体性列举、通过法律解释加以明确,是法律明确性原则的基本要求。[2]109有鉴于此,公安部不得不数次通过行政解释、部门规章和其他规范性文件的形式加以解释、阐明、明确、补充相关不确定概念的具体含义。如,在实体上对于有“违法犯罪嫌疑”,需要继续盘问的四种法定情形等问题细化下位法,完善公安执法规范(见下表)。这既是警察执法规范化的必然要求,也是尊重和保障人权之宪法原则的进一步彰显与具体体现。

名称《人民警察法》第九条《公安机关适用继续盘问规定》《公安机关人民警察盘查规范》1被指控有犯罪行为的被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的2有现场作案嫌疑的有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的3有作案嫌疑身份不明的有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的4携带的物品有可能是赃物的携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的

第二,《公安机关人民警察盘查规范》第11条第一款第三项新增了“对可疑人员进行人身检查时,其拒绝接受检查的,民警可依法将其带回公安机关继续盘问。”上述内容,是公安机关将实践中可能发生的拒绝接受检查这一程序性违法行为,通过其他规范性文件自我赋权的形式加以立法确认,以解决现实执法程序中可能遇到的棘手问题,为基层民警执法排除障碍,提供规范依据。但该规定赋权内容的合法性有待商榷,既有违《立法法》第9条法律保留原则,即“对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚除外”之规定,也与《行政强制法》第10条第四款“法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施”相悖。时至今日,禁止授予立法权原理,揭示了立法控制依然是行政裁量控制的一个重要方法。[3]然而,中国特殊国情和法制传统决定了行政机关得以行使部分立法权(行政立法权)和解释权(行政解释权)。

立法机关事前预防措施固然必不可少,司法机关事后审查程序更是不可或缺。最高人民法院《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》(法[2004]96号)关于法律规范冲突的适用规则中精辟地指出,下位法不符合上位法的常见情形有:下位法扩大行政主体或其职权范围;下位法超出上位法规定的强制措施的适用范围、种类和方式,以及增设或者限缩其适用条件。它反映出司法机关对于行政部门的警惕与戒备,体现了司法权对行政权的监督与制约。

第三,众所周知,行政机关的调查权力来源于法律,行政机关必须遵守法律所规定的标准和程序。行政机关在行使调查权时往往具有自由裁量权力,然而行政机关不能滥用自由裁量权,行政机关的调查权力只能用于合法目的。[4]如英国行政法上调查的目的:一是为了保护公民的利益;二是为了使部长在作出决定前全面掌握情况,进行利益权衡,以便作出更符合实际的决定。[5]考察我国法律规范中警察盘查目的,最初被表述为“维护社会治安秩序”,而“社会治安秩序”包含部分公共安全的内容,但“国家安全”并不在此范畴。[6]后因价值取向和工作任务侧重点变迁之考量,出现了“维护公共场所治安秩序”及“维护公共安全”等诸多版本。仅从文意分析,上述提法似乎均未能将公安机关职责所涵盖的全部内容,悉数纳入其中。法律概念外延上的不周延,导致了基层民警执勤执法时的理解适用,经常出现各种偏差。令人欣慰的是,这一问题最终在《公安机关办理行政案件程序规定》中得到了有效解决。该规定将警察盘查目的表述为“维护社会秩序”之需,在文意上彻底摒弃了法律概念缺乏科学性的缺失。遗憾的是,因其属于部门规章,存在法律效力较低的先天不足。建议在修改《人民警察法》时一并加以修订完善,在法律层面明确规定警察行使盘查权的目的和适用“继续盘问”的若干种法定情形,下位法没有必要、亦无须重复进行肯定式的列举(式规定)。

小结,法律规范始终是警察执法的权力来源和重要依据,警察盘查权的建立健全依赖于法律规范顶层设计的科学规范与日臻完善,更离不开盘查制度基础理论研究的深入沉潜和创新突破。恰如高文英教授所言:“从我国盘查权配置角度分析,现行警察法中对其实施的程序规定得较为详细,但对盘查权性质界定不清、自由裁量权过大是主要原因”。[2]188

二、学术观点的梳理与评述

(一)公安机关的立场和态度

公安部政治部编写的全国公安民警“三个必训”统编教材之《法律法规基础知识教程》中,将盘查和继续盘问归为对人身的行政强制措施。[7]上述观点代表了公安机关作为行政管理机关的立场和态度,与学界主流观点还是有所出入的。恰如学者一针见血所指出的,当场盘查作为一项警察机关广泛使用的行政措施,如成为强制性行政措施,必将侵犯公民的自由权;反过来,也会使本来就在重负下艰难行进的警察更处于风口浪尖。[8]

(二)学者理论观点之管窥

学界也有少数学者(主要是警学研究人员)持上述观点。如胡建淼教授就将强行留置与盘问列入行政强制措施的手段。[9]师维教授也曾提及:“当场盘问与继续盘问是公安机关在日常社会治安管理中特有的行政强制权。”[10]王丽英编著的《公安机关适用行政强制法规范与指引》中,亦将当场盘问、检查和继续盘问列为对人身的公安行政强制措施。[11]公安院校学者的观点照应了公安机关的立场与态度,但大多数学者对此却持不同看法。

万毅教授认为,盘查作为一种介于行政警察和司法警察职能之间、介于刑事侦查程序与行政调查程序之间、也介于警察法与刑事诉讼法之间的具有双重属性的警察行为。[12]考察警察工作职能、行为调查对象、法律依据和权力来源,盘查权总体在静态上具有双重性。高文英教授主张,公安机关身兼双职,根据行政权做出的行为是行政行为,根据司法权做出的行为是司法行为。无论是哪种行为,最终目的是打击违法犯罪,维护社会治安。因《人民警察法》第9条没有涉及行为性质的规定,我们可对盘查行为进行类型化区分,对于任意盘问未给被盘问人造成不利影响的,属于事实行为;而强制盘问则因使受盘查人处于不利地位,所以属于法律行为,是行政强制。[13]事实行为与行政行为的区别在于,事实行为是以某种事实结构而不是法律后果为目的的所有措施,对公民的法律地位不会产生影响(纯行政活动)。[14]从动态的调查取证过程分析,当场盘问面临四种可能后果(未发现违法犯罪嫌疑、依法追究其行政责任或刑事责任、需同时承担行政责任和刑事责任),依法可能适用两种不同的法律程序(行政程序或刑事程序)。因此,高文英教授更倾向于将盘问均作为法律行为看待,如此既可以赋予被盘问人法律救济的可能和渠道,又能有效地规制警察盘查权的正确行使,最大程度上避免警察滥权现象的发生。学者王兰玉也认同上述观点。[15]余凌云教授将盘查视为一种调查方法,它对公民人身自由作较严厉的限制,比传唤有更严格的适用条件。[16]调查是保障行政权力得以公正合理行使的程序的组成部分。[17]他从行政调查程序视角出发,得出盘查是兼具行政与司法性质调查方法的结论。还有学者另辟蹊径,尝试对盘查的法律性质作了分阶段考察,其中的当场盘问、检查属于行政即时强制措施,而继续盘问已转变为一种有节制的警察行政调查措施。[18]

通过比较,不难发现少数学者和公安部统编教材中将盘查权简单、机械地归结为行政强制措施的提法于理不通、于法难全。而主流学者们经旁征博引、比较论证得出的结论是盘查本身具有“危害防止”和“刑事追诉”的双重目的,[19]盘查权兼具行政与司法双重属性,是警察调查方法之一。为避免盘查权之滥用,应当将其纳入司法救济范围。对盘查的法律性质作二阶段的考察不失为一种科学的研究进路。目前,继续盘问是行政强制措施争议不大,且已为立法所采纳(《公安机关办理行政案件程序规定》第42条第一款第二项)。至于当场盘问、检查性质是“事实行为”还是“即时强制”则需要对警察之行政调查行为加以具体分析,有必要进一步考察域外(主要是大陆法系国家)及我国台湾地区盘查制度并加以比较研究。

三、域外及台湾法之考察与借鉴

(一)日本行政法

日本《警察官职务执行法》第2条对警察官的盘问及其附带的继续盘问作出了规定。在要求对方(被盘查人)止步接受盘问以及继续盘问的时候,除依据刑事诉讼法的规定实施逮捕的时候外,不得限制对方人身自由,违背其意愿将其强行押解到警察署等场所,逼迫其回答问题。在要求对方止步等的时候,有时(极少数例外情形)允许任意(说服)的范围内行使暂时性的武力,但不得构成对人身自由的束缚和押解。[20]盘问、进入现场、撤除等是直接先于具体处分的行政调查之形态。从行政行为类型论来看,这些属于事实行为。和相对人的关系看,却是多种多样的,盘查属于单纯的事实行为,即所谓任意调查。为排除相对人的抵抗,行使实际力量的行政调查,需要有法律根据;与此相对,取得相对人的任意协力而进行的行政调查,则不需要具体的法律依据。[21]183-184行政调查(的目的)一般而言,是作为行政方面的情报收集而进行的。其结果,或是作出行政行为,或者并不实施行政行为而告终。在这种限度内,行政调查和行政行为是相对独立的制度。[21]187日本学者盐野宏将行政调查之盘问形态作为事实行为,具有相对独立性。在取得相对人的任意协力而进行的行政调查,不需要具体的法律依据;而以强制力实施的行政调查,则需要有相应的法律依据。高文英教授认为,行政调查行为的性质十分复杂,其同时具备程序法和实体法上的意义。一些调查行为表现为事实行为,不对行政相对人的权利义务作出法律上的处分,另一些又直接对行政相对人的权利义务加以处分。行政调查是其他一切行政行为的必经程序和处分基础,是一种阶段性行政行为。警察调查行为既有从属性(产生和影响行政行为的合法性和合理性,从而对行政实体法律关系产生影响),又有独立性。[22]上述推论实与日本学者的观点不谋而合、如出一辙。

(二)台湾地区行政法

台湾调查事实及证据所遵循职权调查原则,要求行政机关应依职权调查证据,不受当事人主张之拘束,对当事人有利及不利事项一律注意。[23]如行政机关行政检查,是行政机关为达成特定行政目的,对于特定行政客体所为之察查、搜集资料活动,或指行政主体以搜集、察查、验证相关事实与资料为目的,就个别具体事件,针对特定人民,行使公权力之事实行为。如巡逻只发生事实效果;警察阻车、盘问、清场、搜索、使用武器等则可能发生法律效果。对于行政主体之行为当事人有忍受义务者,亦为产生法律效果之行政行为,如“行政执行法”中之即时强制规定。其是否发生法律效果,仍须依相关法令及具体情况判断。[24]值得一提的是,在行政调查中贯彻参与原则,特别是充分注意当事人参与调查中的程序调查权利,是值得我们借鉴的有益经验。[25]我国台湾地区行政调查程序之发动系采职权调查主义,不受当事人主张之拘束,得自行决定是否调查及调查之方式、种类、顺序及范围,亦即得依职权探求事实真相,发现实质的真实。对于行政机关之调查证据,系考量行政专业性、机动性及效能性之特质,而采“自由心证主义”。[26]司法实践中,对于法官自由心证的要求,有司法职业专业化之保障(如司法人员职业专业化、司法独立)。法官仅需依据“良心”和“理性”,利用法律知识和审判经验,合理判断证据的证明价值。而警察群体的法律素养、专业学识及行政机关科层制(上下级之间的命令与服从关系)决定了,其尚无法娴熟的操持和掌握这柄“达摩克利斯之剑”。“自由”有余、“理性”不足的后果,使得当事警察和公安机关一次次陷入进退维谷的尴尬境地。如发生在2016年5月21日,深圳两女子过马路没带身份证被带上警车并遭到警察辱骂事件。[27]恰如英国学者所言,“毫无想象力与弹性”的警察战术使情况恶化,警方的拦截搜查行动使许多人产生了敌对情绪。[28]究其原因,对于警察调查权的程序性监督不利、规制手段失灵,而不得不倚重于事后的救济(行政与司法)与追责(行政)。恰如学者所言,我国行政调查存在“重权力授予、轻权利保障”、“重权力维护、轻权力规制”及当事人协力规范要求与现实运作偏离的突出问题。[29]

(三)韩国行政法

行政调查是行政机关为了最终适当实行行政作用而收集情报资料、信息所行使的权力性调查活动。其方法有相对人随意进行协助和强制相对人两种,不能将是否有直接强制手段作为区分即时强制还是行政调查的本质(判断)标准。对于合法的行政调查而实施的出入、检查、质问等,由于相对人存在接受义务,所以必须予以配合。如果,相对人拒绝的,对于质问而言,其在性质上是不允许实力行使的。但是现行法对拒绝出入或检查,规定了罚则(大部分为罚金)或其他不利处分,其宗旨是确保调查的实效性。[30]英国警察法学者认为:行使警察权力本身就需要一个同意的环境,已经证明拦截和搜查权的情况下尤其如此。“基于同意的警务”主张不要机械地援用法律权力或是执拗的坚持某人的法律权威,而是寻求合作、形成个人权威。[31]英国内政部在《执法准则》中规定,如被查人拒绝提供姓名、年龄、住址,警察没有权力将其扣留,可任其离去。美国纽约市警察局规定,警察在盘查时,不得强迫嫌疑人回答问题,不得将对方拒绝回答问题作为逮捕的理由。[32]质言之,对于警察盘问,被盘问人有权保持沉默。但不能拒绝检查,否则可能面临罚则(大部分为罚金)或其他不利处分。我国《人民警察法》中也有类似规定,如第35条第一款第二项规定对于阻碍人民警察调查取证的,给予治安管理处罚。警务实践中,应将嫌疑人口头传唤至派出所接受调查。如前文所述,此时如一味机械地适用《公安机关人民警察盘查规范》中“对可疑人员进行人身检查时,其拒绝接受检查的,民警可依法将其带回公安机关继续盘问。”之规定则有违法之虞。因继续盘问是行政强制措施(即时强制),此时行使的是警察行政调查权。盘问与传唤二者权力性质及权力来源存在本质差异,不能混淆、混用。韩国学者金东熙认为,警察调查属于警察行政的生效性确保手段,但至今仍处于观点没有完全确定的状态,遂将其定义为“为行政机关最终适当的行使警察作用而收集必要资料、信息等而行使的权力性调查活动”。[33]

综上所述,我国台湾地区的盘查权理论完全继承了日本法之衣钵,与其一脉相承。将盘问、检查作为警察调查权之一种,绝大多数情况之下属于事实行为(无需法律授权),而极少数可采取强力收集证据为其他行政行为作准备的例外情形之调查行为,则需法律的明确授权。韩国学者则主张相对人拒绝时,行政强力不属于即时强制,而是行政权力性调查活动,并规定了罚则(大部分为罚金)或其他不利处分予以惩戒。姜明安教授将这种以罚则或者行政强制措施为背景的调查称之为——间接强制任意调查。[34]我们同意该观点,它对于甄别盘问权性质具有重要的参考价值和借鉴意义。

四、盘查程序的阶段分析及性质解构

我国行政法中对主要的盘查措施的种类规定得过于简单,尚未构建科学的盘查措施体系。[19]141如在立案程序之前进行初查,是指警察为履行行政管理职责而承担的调查事件的行为是具有行政权性质的警察行为。[35]从调查程序视角,盘查权性质更多的体现为一种行政调查权,它具有过程性。依通说,盘查是警察机关对于可疑人员和可疑场所临时进行拦阻、盘问、检视、检查的行为。现行法律规范,把盘查分为当场盘问、检查和继续盘问两个阶段。盘查在我国被定位为强制性调查行为而非任意性调查行为,警察在盘查中为压制相对人的反抗,可以使用必要的强制力。[36]初查时,尚处于是否涉案不清且案件性质不明之阶段,欲笼统的判明情势和行为性质是十分困难的。且刑事侦查中大量地“借用”行政法上盘问措施,而《刑事诉讼法》所规定的五种刑事强制措施之外,亦未涉及盘查措施。此时,我们不得不按照《公安机关办理行政案件程序规定》第51条之规定,对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的,可以按照行政案件的程序办理(的原则),积极做好初查工作,依法行使盘查权,开展盘查。有鉴于此,我们主张将第一个程序当场盘问、检查进行类型化的区分:绝大多数情况下,相对人配合的属于事实行为(不产生法律效果、不影响相对人权利,相对人负有容忍、协助义务),极少数不配合的情形是行使警察行政调查权的调查行为(而非即时强制)。第二个程序继续盘问则属于行政强制措施,已为《公安机关办理行政案件程序规定》第42条第一款第二项所确认。

[1]余凌云.盘查程序与相对人的协助义务[J]. 北方法学, 2011(5):88.

[2]高文英.我国社会转型期的警察权配置问题研究[M].北京:群众出版社,2012:109.

[3]余凌云.对行政裁量立法控制的疲软:一个实例的验证[J]. 法学论坛, 2009(5):44.

[4]王名扬.美国行政法(上册)[M].2版.北京:中国法制出版社,2005:326.

[5]王名扬.英国行政法[M].北京:北京大学出版社,2007:95.

[6]宫志刚.治安学基础理论研究综述[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014:6.

[7]公安部政治部.法律法规基础知识教程[M].北京:群众出版社,2006:148.

[8]蒋连舟,李新钰.试论警察盘查权与人权保障[J]. 河北法学, 2006(4):117.

[9]胡建淼.行政法学[M].上海:复旦大学出版社,2003:226.

[10]李元起,师 维.警察法通论[M].北京:中国人民公安大学出版社,2013:96.

[11]王丽英.公安机关适用行政强制法规范与指引[M].北京:中国法制出版社,2011:77-94.

[12]万 毅.论盘查[J]. 法学研究, 2006(2):130.

[13]高文英.我国警察盘查权运用及其理论研究现状[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2006(4):16.

[14]勒内、弗里茨.欧美比较行政法[M]. 伏创宇,刘国乾,李国兴,译.北京:中国人民大学出版社,2013:123.

[15]王兰玉.浅析警察的盘查权[J].中州学刊,2005(4):83-84.

[16]余凌云.警察行政强制的理论与实践[M].2版.北京:中国人民公安大学出版社,2007:215.

[17]威廉韦德.行政法[M].北京:中国大百科全书出版社,1997:701.

[18]艾 明.论我国盘查措施的特征与法律性质[J].行政法学研究, 2010(2):66.

[19]高 峰.比较法视野下的盘查措施[J].现代法学,2006(3):138.

[20]田村正博.警察行政法解说[M].侯洪宽,译.北京:中国人民公安大学出版社,2016:145-146.

[21]盐野宏.行政法[M].杨建顺,译.北京:法律出版社,1999:183-184.

[22]徐武生,高文英.警察法学理论研究综述[M].北京:中国人民公安大学出版社,2013:257-258.

[23]应松年.外国行政程序法汇编[M].北京:中国法制出版社,2004:793.

[24]翁岳生.行政法[M].北京:中国法制出版社,2009:897-898.

[25]杨海坤,黄学贤.中国行政程序法典化:从比较法角度研究[M].北京:法律出版社,1999:265.

[26]李文煌.行政程序法与行政执行法[M].台北:大华传真出版社,2009:73-75.

[27]法博管理.聚焦规范警察执法[EB/OL].(2016-06-13)[2016-6-21].http://fbgl.fyfz.cn/b/891442.

[28]薛向君.英国现代警察的治理与问责[M].北京:知识产权出版社,2013:105.

[29]章志远.个案变迁中的行政法[M].北京:法律出版社,2011:222-225.

[30]金东熙.行政法Ⅰ[M].9版.赵峰,译.北京:中国人民大学出版社,2008:343-346.

[31]大卫.迪克逊.警务中的法则:法律法规与警察实践[M]. 薛向君,罗瑞林,倪瑾,译.南京:南京出版社,2013:104.

[32]缴济东.英国、美国警察的盘查权力[M]//国外警学研究集粹.北京:中国人民公安大学出版社,1999.116.

[33]金东熙.行政法Ⅱ[M].9版. 赵 峰,译.北京:中国人民大学出版社,2003:178.

[34]姜明安.行政法与行政诉讼法[M].北京:北京大学出版社,2005:329.

[35]杜鸣晓,王琳琦.论警察权的划分及其法律规制[J].中国人民公安大学学报(社会科学版), 2015(6):56.

[36]万 毅,陈大鹏.警察盘查制度若干法律问题研究[J]. 南京师大学报(社会科学版),2009(5):36.

(责任编辑:王战军)

Discussion on the Characteristic of Power of Interrogation and Checking

LI Ming

(NantongPublicSecurityBureau,Nantong226001 ,China)

Power of interrogating and checking has many problems in present laws, such as administrative purpose is not clear, the contents are quite too principle and low-level law violates the legal reservation principle. As one of measures of police administrative investigation, interrogation and checking should be examined its legal characteristics at different stages. The first stage is spot interrogation in which the initiative cooperation of relative person is fact behavior and those resist the cooperation and need force are administrative investigation. The second stage is to proceed to interrogate, which is administrative enforcement measure. Power of interrogation and checking is police’s administrative investigation power.

interrogation and checking; spot interrogation; fact behavior; instant enforcement; administrative investigation power

2017-02-07

李 铭(1976-),男,江苏南通人,江苏省南通市公安局人民警察培训学校教官,苏州大学王健法学院法律硕士,研究方向:行政法、警察法。

D922.14

A

1671-685X(2017)02-0028-06

——献给为战疫而奉献的人民警察