池塘生态养殖技术对鲫鱼肌肉品质的影响

苏建,罗煜,焦晓磊,吴俊

(内江市农业科学院,四川 内江 641000)

池塘生态养殖技术对鲫鱼肌肉品质的影响

苏建,罗煜,焦晓磊,吴俊

(内江市农业科学院,四川 内江 641000)

为深入研究池塘生态养殖对鲫鱼肌肉品质的影响,实验比较了生态养殖模式(ST)与高密度养殖模式(GM)下鲫鱼肌肉的营养成分、质构特征及组织形态。结果表明:ST肌肉的粗蛋白、粗脂肪显著高于GM(P<0.05),pH值显著高于GM(P<0.05);肌肉中共检测到16种氨基酸,其中ST肌肉的氨基酸总量、必需氨基酸总量、非必需氨基酸总量及风味氨基酸总量显著高于GM(P<0.05);肌肉质构特征分析指出两者存在一定差异,但不明显;肌肉组织形态显示ST较GM的肌纤维直径更小,肌纤维密度更大。因此,鲫鱼在生态养殖模式下营养价值和肉质品质均能得到显著提高。

鲫鱼;生态养殖;营养成分;肌肉品质

随着经济发展和人们生活水平的提高,消费者对鱼肉已不再满足于数量的供给,而对品质和安全提出了新的要求。当前在养殖产量不断提升过程中,因为诸多不足,大部分养殖水产品表现出鱼肉肉质不紧实、含粗蛋白少、体脂肪多、香味淡、适口性欠佳等不足[1]。如何能让养殖鱼类具有与野生鱼类一样的品质,成为水产从业者关注的问题。目前为止,对鱼肉品质的改善主要可以通过遗传选育、饲料营养调控以及养殖环境调控等方法[2]。相关研究指出,鱼肉品质通常会随养殖模式的不同而出现差异[3-5]。鲫鱼作为我国重要的淡水养殖品种之一,为了解决近年来养殖过程中出现疾病频发等问题,生态养殖呈快速发展的趋势。实验通过在人工创造的生态环境下养殖,分析了生态模式(ST)鲫鱼与高密度养殖模式(GM)鲫鱼的肌肉营养成分、质构特征及纤维切片的差异。探讨了池塘生态养殖模式下生产出具有营养价值高、肉味鲜美的高品质水产品的可行性,并为找到一种可规模化应用、有很高的推广价值和市场前景广阔的新型养殖模式提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

ST鲫鱼样本取自内江市农业科学院水产研究所生态养殖试验鱼池,池塘采用智能池塘管理系统,水面种植水生植物,生物技术调节水质,以复合发酵粮食为饲料。GM鲫鱼样本为常见的高密度池塘养殖模式。实验材料为鲜活鲫鱼,经外观检查体质健壮无病害,体质量(250±17)g。

1.2 方法测定

1.2.1 化学指标测定水分含量的测定采用恒温烘干法(105℃),粗蛋白质测定采用微量凯氏定氮法(GB/T 5009.5-2010)测定;粗脂肪测定采用索氏抽提法(GB/T 5009.6-2003)测定;灰分测定采用550℃灼烧法(GB/T 5009.4-2010)测定;氨基酸测定采用氨基酸自动分析仪,按照(GB/T 5009.124-2003)法测定。

1.2.2 质构特性(硬度、弹性、胶黏性和咀嚼性)、失水率、滴水损失测定质构特性测试条件设置如下:采用强度探头直径30 mm,形变量40%,穿刺速度60 mm/min,探头探测力0.5N,每个样品测试3次;失水率采用重物压制法,5 kg重物压制3 min;滴水损失采用充氮气包装4℃,悬挂48 h。

1.2.3 肌肉组织形态指标测定选取鲫鱼背部肌肉和尾部肌肉横切肉取肉,样品大小为2 cm×1 cm× 1 cm,石蜡切片,苏木精染色。在10×40倍数下进行测量;每根肌纤维测定其长轴和短轴,取二者的算术平均值作为该条肌纤维的直径;随机选取5个视野,每个视野测量10根肌纤维,取其算术平均值作为肌纤维直径;随机选5个视野,统计每个视野中的纤维数,求平均值后换算成1 mm2的纤维数,肌纤维密度单位为根/mm2。

1.3 数据统计

实验数据采用Excel和SPSS软件进行单因素方差分析(one-way ANOVA),以P<0.05为差异有统计学意义标准。

2 结果与分析

2.1 基础营养成分对比

ST鲫鱼与GM鲫鱼的基础营养成分如表1所示。可以看出ST鲫鱼的粗蛋白和粗脂肪较GM鲫鱼有显著的增加,水分和灰分的变化不明显。蛋白质和脂肪的含量标志着鱼肉的营养水平。鱼肉水分含量高,则蛋白质、脂肪含量将会减少,鱼肉品质就差;反之,鱼肉水分含量低,则蛋白质、脂肪含量就高,鱼肥嫩好吃,鱼肉品质就好[6]。

表1 鱼肉常规营养成分含量

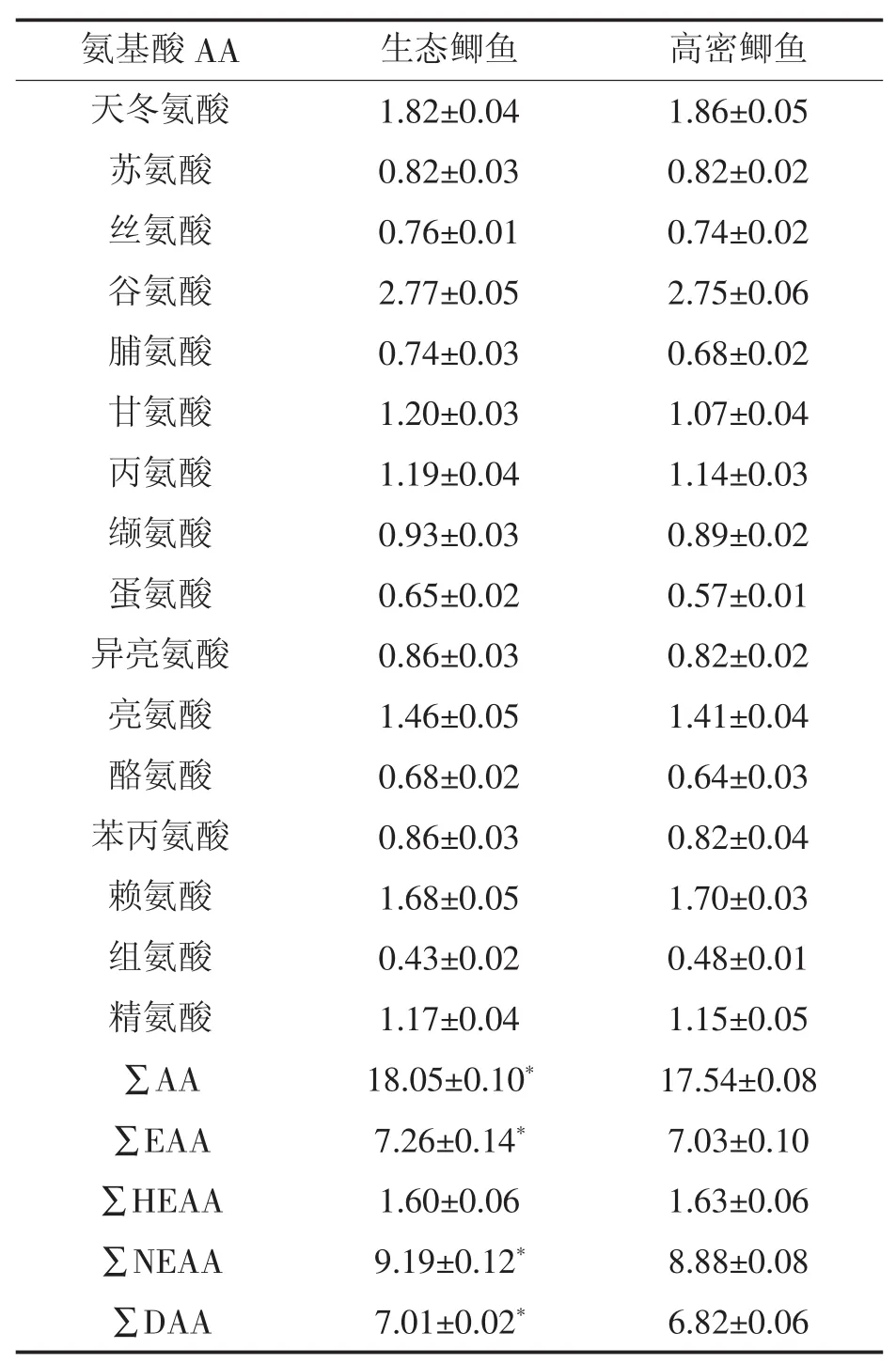

2.2 氨基酸含量分析

肌肉氨基酸含量是肌肉品质研究的一项重要生化指标,氨基酸组成和各种氨基酸的相对含量是决定鱼体肌肉的营养价值和风味的重要因素[7-8]。由表2可见,两种样品中均检测到16种常见氨基酸,其中谷氨酸含量最多,组氨酸含量最少;ST氨基酸总量、必需氨基酸和非必需氨基酸都显著高于GM鲫鱼(P<0.05),而半必需氨基酸总量之间差异不大。鱼肉的鲜美味道目前一致认为是由天冬氨酸、甘氨酸、谷氨酸和丙氨酸等4种氨基酸的含量决定,表2结果显示ST鲫鱼的4种氨基酸总量显著高于GM鲫鱼(P<0.05)。结果表明,鲫鱼生态养殖下,显著影响鱼体肌肉的蛋白质含量和氨基酸组成,鲜美度也显著提高。

2.3 鱼肉质构特性的对比

鱼肉的质构特性是决定其可口性的重要因素,也是肉品的理化和感官指标。由表3可知,池塘生态养殖下的鲫鱼在肌肉硬度、弹性、咀嚼性和胶黏性方面表现更优,但与GM鲫鱼相比差异不具有统计学意义,原因可能是在生态养殖模式下,养殖周期短,未达到鱼肉质构特性发生显著变化的临界点。

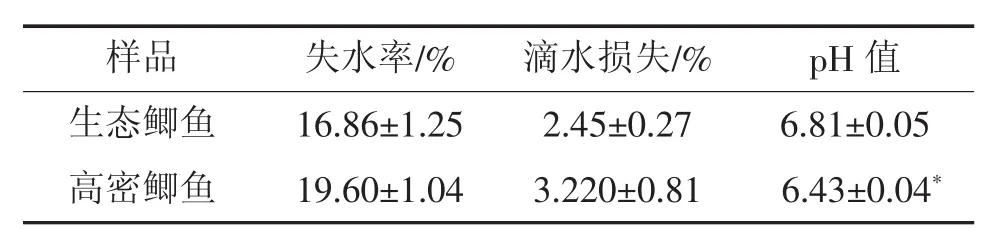

系水力是指肌肉保持水分的能力,其强弱与肌肉的蛋白质空间结构密切相关。肌肉系水力差,大量液体外流,可溶性营养成分和风味物质损失严重,肌肉变得干硬无味,肉品质量下降,而滴水损失和失水率为肌肉系水力的重要指标。相关研究指出,滴水损失越小、失水率越低,肌肉系水力愈好,表4结果显示,ST鲫鱼的失水率和滴水损失都低于GM鲫鱼,但差异不具有统计学意义。pH值常作为评定肉质指标之一,直接影响肌肉组织的系水力。国外研究发现,人工养殖鱼肌肉的pH值比野生条件下要低[9],由表4可以看出,ST鲫鱼的pH值要显著高于GM鲫鱼。可见,通过生态模式养殖,鲫鱼肌肉品质能接近或达到野生条件下。

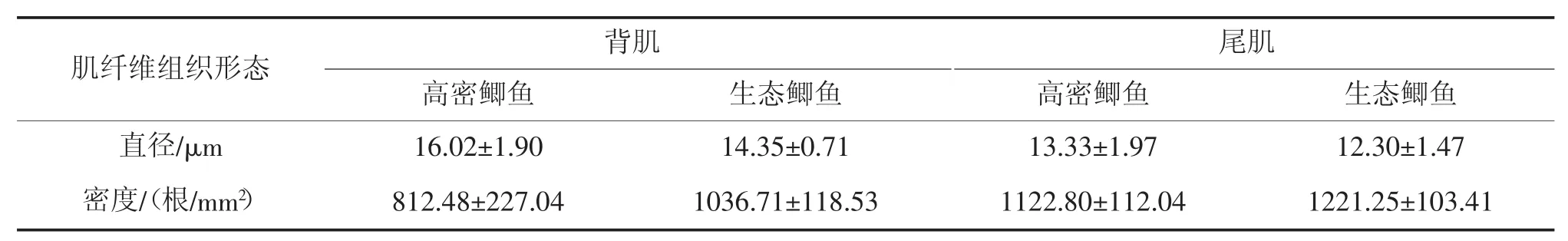

2.4 鱼肉的组织学指标对比

鱼的肌纤维特征被普遍用于鱼肌肉品质的评定。研究表明[10-11],肌纤维直径越小,密度越大的品种,其肌内脂肪的沉积量要多于肌纤维粗而密度低的品种,口感也越好。表5结果显示ST鲫鱼的背部肌肉和尾部肌肉的肌纤维直径小于GM鲫鱼,肌纤维密度大于GM鲫鱼,但是差异不具有统计学意义。

表2 肌肉的氨基酸组成与含量

表3 鱼肉质构特性对比

表4 失水率、滴水损失和pH值

从图1可以看出,两种鲫鱼的基本结构相同,但是ST鲫鱼的尾部肌肉的肌束纤维致密程度高于GM鲫鱼,ST鲫鱼的肌纤维出现结块现象,表明ST鲫鱼肌肉更具有咀嚼性,口感也更好。

表5 鱼肉的组织学指标对比

图1 鲫鱼尾肌组织切片

3 讨论及小结

当前我国鲫鱼养殖模式依然多采用传统高密度养殖模式,主要特征有投饵量大、生长速度快、池塘水质恶化严重、病害频发及防治药物过度等,这对其生存和肉质都有不同程度的负面影响。有研究指出养殖鱼类会随着养殖模式的改变而选择相应的生存策略,其体质状况随之发生相应的变化,同种鱼在不同的养殖环境下,肌肉品质、口感等相差甚远[12]。内陆地区拥有有限的水产养殖资源,如何在提高池塘有效利用率的同时,鱼类的品质也能得到提高,值得关注。实验比较了在人工创造的池塘生态模式与传统高密度养殖模式下鲫鱼肌肉品质,结果表明ST鲫鱼的粗蛋白、粗脂肪、氨基酸总量、必需氨基酸总量、非必需氨基酸总量和风味氨基酸总量显著高于GM鲫鱼(P<0.05),肌肉的pH值显著高于GM鲫鱼(P<0.05);鱼肉质构特征、失水率、滴水损失和pH值分析都表明生态鲫鱼品质更好;肌肉组织形态显示ST鲫鱼较GM鲫鱼的肌纤维直径更小,肌纤维密度更大,肌纤维出现结块现象,肉质更为紧致,口感与野生鱼类肉质相似。因此,鲫鱼通过池塘生态养殖模式养殖,其肌肉品质能得到显著提高,这为改善鲫鱼肉质提供了一种途径,也提高了池塘的利用率,有助于推动水产养殖业可持续发展。

[1]王志勇,张王.养殖鱼类肉质改良与评价的研究进展[J].福建水产,2015,37(2):172-178.

[2]缪伏荣,刘景,王淡华,等.不同养殖模式大黄鱼肉质性状的分析研究[J].福建农业学报,2007,22(4):372-377.

[3]王志铮,付英杰,杨磊,等.三种养殖模式下日本鳗鲡(Anguilla japonica)养成品体色和肌肉品质的差异[J].海洋与湖沼,2013,44(4):1042-1049.

[4]钟爱华,储张杰,戴露怡,等.3种养殖模式下大黄鱼肌肉营养成分比较及品质评价[J].安徽农业科学,2014,42(20):6629-6631.

[5]王峰,雷霁霖.半滑舌鳎成鱼开放流水与循环水养殖模式下生长及肌肉营养成分差异研究[J].水产学报,2015,39(4):520-528.

[6]刘丽,余红心,肖维,等.鱼肉品质的研究进展[J].内陆水产,2008,33(8):9-12.

[7]乌兰,罗旭光,高艳.黄腐酸对鲫鱼肌肉营养成分的影响[J].饲料工业,2015,22(007):29-31.

[8]邴旭文,张宪中.斑驳尖塘鳢肌肉营养成分与品质的评价[J].中国海洋大学学报(自然科学版),2006,36(1):107-111.

[9]PERIAGO M J,AYALA M D,L PEZ-ALBORS O,et al.Muscle cellularity and flesh quality of wild and farmed sea bass,Dicentrarchus labrax L[J].Aquaculture,2005,249(1):175-188.

[10]关文静,朱艺峰,陈芝丹.鱼类肌纤维特性与鱼肉品质关系[J].水产科学,2008,27(2):101-104.

[11]林婉玲,关熔,曾庆孝,等.影响脆肉鲩鱼背肌质构特性的因素术[J].华南理工大学学报(自然科学版),2009,37(4):134-137.

[12]王志铮,杨磊,朱卫东.三种养殖模式下日本鳗鲡养成品的形质差异[J].应用生态学报,2012,23(5):1385-1392.

Effect of the ecological fish farming technique on the muscle quality of crucian carp(Carassius auratus)

Su Jian,Luo Yu,Jiao Xiaolei,Wu Jun

(Neijiang City Academy of Agricultural Sciences,Neijiang 641000,China)

In order to study the impact of the ecological fish farming technique on the muscle quality of crucian carp(Carassius auratus),experiments were conducted to compare the nutritional content of fish muscle,texture features and organization form of crucian carp raised in ecological farming mode(ST)and high density farming model(GM).The results showed that the crude protein and crude fat of muscle of ST were significantly higher than that of GM(P<0.05),but pH value was significantly higher than GM(P<0.05);a total of 16 kinds of amino acids were detected in muscle.The total amount of amino acids,essential amino acids,non-essential amino acids and flavor of muscle of ST were significantly higher than that of GM(P<0.05);differences in the textural features of muscle were dected between ST and GM,but not obvious;Crucian carp raised in ST has smaller muscle fiber diameter,with higher density of muscle fiber as displayed by muscle tissue morphology.Therefore, the nutritional value and quality of carp in the ecological breeding mode ould be significantly improved.

crucian carp(Carassius auratus);ecological culture;nutritional components;meat quality

Q176

A

1004-2091(2017)04-0022-04

10.3969/j.issn.1004-2091.2017.04.005

2016-06-23)

四川省科技支撑项目(2016KZ0070)

苏建(1986-),男,助理工程师,研究方向:水产动物育种与健康养殖.E-mail:su5five@163.com

吴俊(1976-),男,高级实验员.E-mail:wujun11976@163.com