从传统向现代的转型

——民国北京佛教界慈善教育初探

任超

(南开大学历史学院,天津300350)

从传统向现代的转型

——民国北京佛教界慈善教育初探

任超

(南开大学历史学院,天津300350)

佛教与慈善教育密切相关。民国时期,北京佛教界兴办的慈善教育由以寺庙为主体逐渐演变为以团体为主,且组织结构、管理模式、教育内容和实施效果都有了较大的变革,是传统慈善向现代慈善转变的积极实践,而其中存在的一些问题值得深思。佛教界兴办慈善教育有自身的特点和优势,其在北京城市发展过程中所起的积极作用值得肯定。

佛教 慈善教育 北京

民国时期,受放松人口管制政策及国民政府迁都影响,流民大量涌入北京城内。加之北京周边地区灾害频仍,逃荒进城难民日渐增多,使得城内失业和失学问题愈加严重。为维护社会稳定,政府和社会各界举办了不同形式的救助活动。此时的救济活动已不仅仅局限于帮扶助困,而是更加注重生存能力的培养,“以教为养、教养结合”的方式成为主流,甚至发展出专门的慈善教育机构。其中北京佛教界兴办的慈善教育成绩显著。

佛教界兴办慈善教育与其所处的社会环境和自身的变革密切相关。清末新政的实施使得庙产兴学风潮高涨,为保护庙产,北京一些寺庙主动兴办各种名目的义塾、学堂。民国时期,北洋政府和南京国民政府相继颁布了加强寺庙管理的相关法规条例,要求寺庙办理公益慈善事业。这促使北京城内众多寺庙改建成学校或让出一部分庙产土地用于社会公益。与此同时,佛教界也在进行自发的改革。太虚、圆瑛等民国佛教界领袖提出了“人间佛教”的口号,成立中国佛教会,开展慈善活动。

学界普遍认为,民国时期的慈善事业更加重视教养兼施,对北京慈善教育的研究[1]周秋光的《熊希龄与慈善教育事业》是国内学界第一部慈善教育的专著,书中介绍的香山慈幼院是北京慈善教育的重要代表。李少兵、王明月的《“教育救济”:1917—1937年北京新型妇幼慈善事业的个案分析》一文以北京市妇女救济院和香山慈幼院为研究对象,认为在官方和民间双重努力下,北京传统的妇幼救济向现代养教一体的“教育救济”转型。李少兵、高小飞的《从“施善教化”到“教育救济”—20世纪上半叶京津善堂善举的转型》一文重点研究了传统善会善堂的“施善教化”是否是真正意义上的“教育救济”,进入20世纪,特别是民国以来,京津善堂及其善举的转型。董丁瑜的《1928-1937年北京妇女救济研究》中介绍了少数民间妇女救济机构吸收了先进的妇女救济观念,对被救济妇女施以教育救济,在救济方式上进行了有益的探索,体现了现代妇女救济事业的发展趋向。万妮娜的《民初北京“教育救济“论述》介绍了民国初年,北京社会各界开办的公众补习学校、半日学校和露天学校,以“教育救济”的方式,向失学民众提供文化教育。作者认为这些教育救济活动为失学民众开辟了一条接受知识的新途径,在提高民众素质、促进社会发展方面做出了有益的探索。阳珺的《20世纪初期佛教慈善的个案研究:以北平龙泉孤儿院为例》重点介绍了北平龙泉孤儿院的慈善教育活动。已有了一些成果,但专门针对北京佛教界兴办慈善教育的研究还十分有限。民国时期,佛教界在北京[1]本文的北京主要指民国时期的北京城及其附属郊县,后期北京城市名称的变更均统一称北京。开展慈善教育活动[2]本文认为以救济贫苦为对象,以讲授知识为主的学校类教育和以传授技艺为主的的的工厂职业类教育,只要不以营利为目的均可视为慈善教育。以培养僧伽为主的佛教学校不在本文讨论范围内。的主体主要有寺院个体和佛教团体。这两种形式的主体都不同程度地进行了现代慈善的尝试。本文力图展现这一时期北京佛教慈善教育的状况,探求其活动的特点、优势和不足。限于个人学识和能力,疏漏难免,仅以此文求教于方家。

一、以寺庙为主体兴办的慈善教育

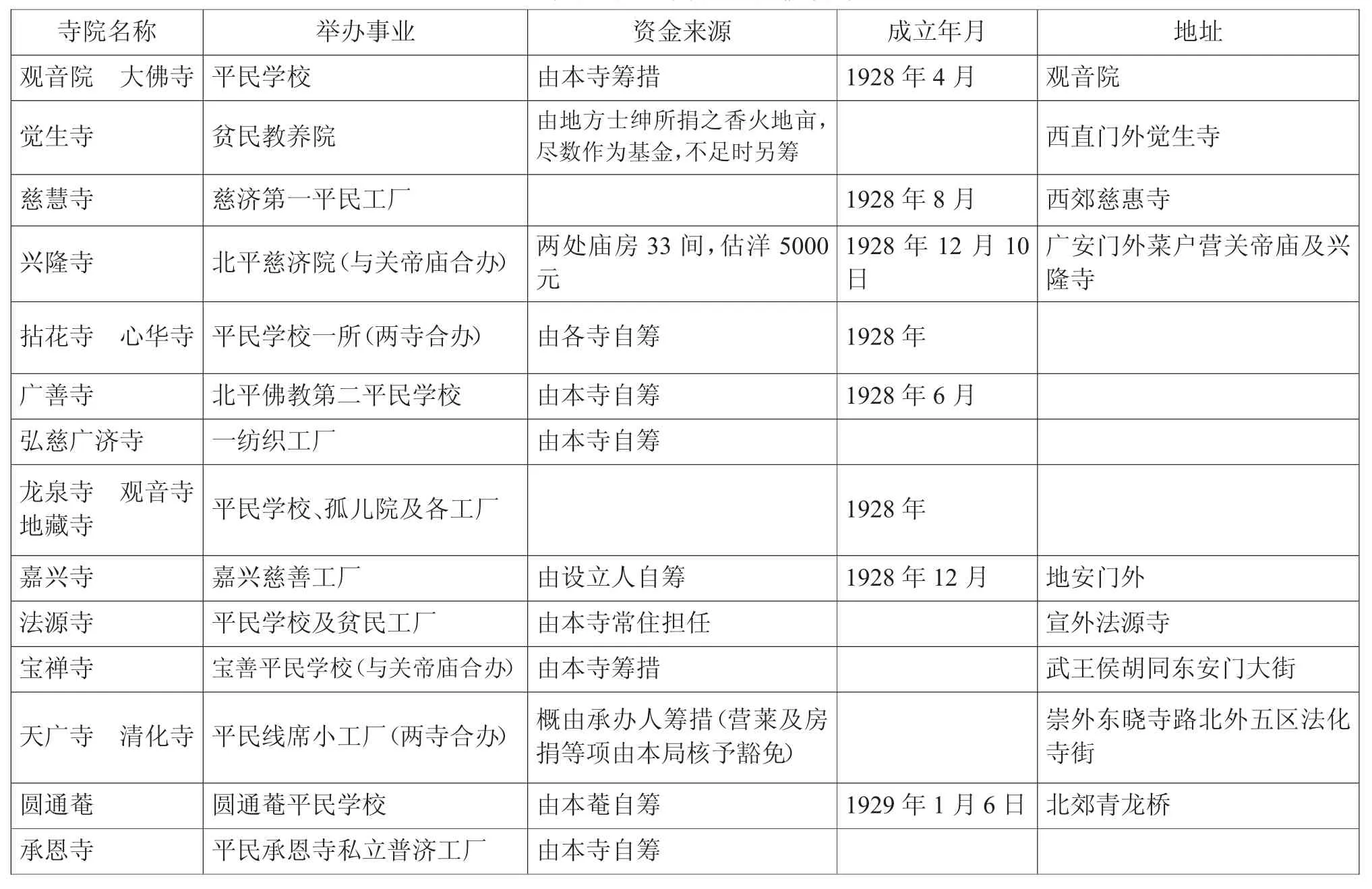

北京寺庙众多,信众亦广。较早开始慈善教养活动的有北京龙泉寺[3]该寺于清光绪三十四年即备案成立。,进入民国后又有“善果寺设立第一平民小学校,夕照寺设立第二平民小学校,拈花寺设立工读学校,净业寺组织贫儿工艺院,嘉兴寺增设贫民纺织厂,永泰寺筹办女子工读学校”[4]张曼涛.民国佛教年纪.现代佛教学术丛刊·民国佛教篇[C].大乘文化出版社,1976.(P197)等。据北平市社会局1929年调查显示,大部分的佛教寺院在办理慈善事业时选择兴办教育,包括孤儿院、幼稚园,教养院,小学和平民工厂等。笔者将寺庙举办的慈善教育类活动制表如下:

表1 北京各寺院举办慈善教育事业表[5]北平特别市社会局.在京各寺院举办慈善公益事业表.北平特别市社会局救济事业小史[M].北京特别市社会局,1929.

表1中的18所佛教寺庙自办或合办孤儿院、教养院、平民学校等慈善设施10处,平民工厂类慈善设施7处。从统计的情况看,办理慈善教育是大多数佛教寺院的首选。

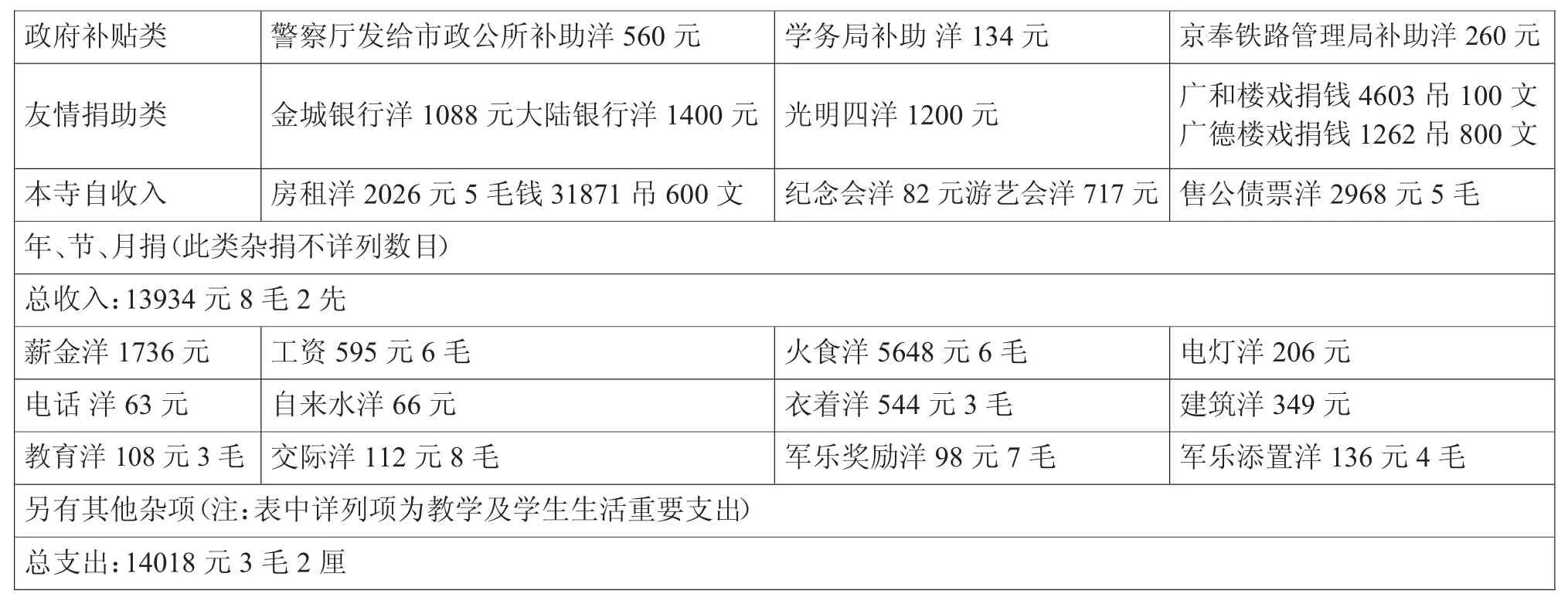

考察学校的办学经费、师资水平和教学内容可以了解寺庙类慈善机构的办学状况。寺庙慈善学校的场地一般设在寺庙所在地,经费通常由寺庙自筹,以庙产收入为主,再辅以各类捐款和政府补助。在经费管理上各寺庙多撰写征信录进行账务公开。以龙泉寺[1]由于龙泉寺孤儿院设立时间最长,在北京影响最大,是寺庙类慈善教育的办学典型,故下文以其为主介绍寺庙为主体兴办的慈善学校是如何进行运行和教学的。1926年9月至1927年8月一年收支简账为例(见下表),

表2 龙泉寺1926年9月—1927年8月收支简账表[2]本表数据来源:北平龙泉孤儿院关于扩建院址及举行游艺会等问题给社会局的呈文[Z]北京市档案馆藏档案,档案号:J002-006-00001.1927.

由上表可知,该年龙泉寺收到的捐助相当可观,但因需全额负担管理学生日常生活学习等费用,花费亦多,收支仍属于入不敷出状态。龙泉寺因办学声誉较好,得到的捐助较多,而其他寺庙慈善学校的运行则较为艰难。以吉祥寺贫儿院为例,“本院收入仅赖善士之自动捐款及贫儿乐队于婚丧嫁娶时有人招聘出队之收入,因此项捐款及乐队每月多寡不等并非固定之数目是以预算编造颇感困难。收入有限,员司等皆为苦心经营,一切力求权节,形同家庭实支项下,如贫儿之衣被、食粮、鼓号、书籍、员司之膳食津贴连同纸笔、砚墨、煤、水、灯等消耗品皆在内,过去未将实业与行政二费划分,但皆量入为出,实支实销,惟年来物价涨落无常,虽竭力求樽,亦感入不敷出之虞。每日又势须开销不得不借贷矣。”[3]海会寺、吉祥寺贫儿院简章及调查表[Z].北京市档案馆藏档案,档案号:J002-007-00672.1946.

由此可见,寺院举办慈善学校在经费方面确实困难颇多,除政府拨发和本院院产房屋租借一类收入较为稳定外,其他需通过举办游艺会、学生军乐团演出或出售习艺品补助不足。接受较多捐款的龙泉寺尚且勉强维持,其他小寺院更不消说。太虚法师曾感叹“惟长老多无能,士绅多土劣,僧寺虽负担经费以兴学,办理多难完善。”[4]释印顺.太虚法师年谱[M].北京宗教文化出版社,1995.(P11)

除经费外,师资也是办学必须条件。寺庙僧众不具备教学能力,主持及院内僧人一般担任管理类职务,通常为义务职。教学类职位则聘用有资质的人员担任,一般按正常小学标准发给工资。因经费有限,招收学生大多在三十人左右,最多不超过百人,故聘用教师也较少。教师多来自北京周边县城或河北地区,大多有从教经历,教学质量基本保证。如龙泉寺的教员中就有前北平成德小学校教员,前公立两等小学校教员,前河北通县果村学校教员[1]社会局为送龙泉孤儿院章则的呈文及市政府指令[Z]北京市档案馆藏档案,档案号:J002-006-00046,1936.。又如夕照寺慈济第二民众学校的5名教职员中,有2名高中毕业,1名教育传习所毕业,1名曾在民国大学院就职,1名前云南元龙井盐大使[2]市私立慈济第二民众学校和私立第五、第六等民众学校关于呈报教员学生名籍表的呈文及社会局的指令[Z].北京市档案馆藏档案档案,档案号:J002-003-00495,1934.。

在教学内容方面,寺庙慈善学校不仅教授一般小学校的课程,还增添了生存技能性质的课程。如龙泉寺孤儿院“所办工科计有织布、石印、木工、窑业、卷烟、织席、缝纫、鞋工、织簾、刻字、军乐各科”,后期“或以资本之竭蹶或以办理之困难或受时局之影响因故停办外,现所存者仅藤竹、石印、缝纫、鞋工、织簾、军乐”[3]北平市难民救济实施办法和北平龙泉孤儿院简章[Z].北京市档案馆藏档案档案,档案号:J002-006-00616,1947.,但技能课程没有完全舍弃。如吉祥寺贫儿院设立了“贫儿院小学校教养初等知识,设立吉祥儿童音乐队以备学习音乐技术。”[4]海会寺、吉祥寺贫儿院简章及调查表[Z].北京市档案馆藏档案档案,档案号:J002-007-00672,1946.又如《广济寺平民工读学校简章》[5]中国佛教会.广济寺平民工读学校简章.中国佛教会月刊·第五六期合刊[J].中国佛教会,1929.第二条中规定,“本校以救济寒苦失学子弟,灌输常识,习学工艺,养成其生活所必需之技能为宗旨。”第十五条中规定“凡学生成绩优良品行端正,在校始终不请假者由校酌给奖品,毕业后或送往各工厂学高级工业或给予褒奖状以示鼓励”,这些规定注重学生在认字明理的前提下能有一技之长,谋得一份工作,自食其力,达到了慈善教养中最重要的就业立身的目的。

技能课程确实对学生有所帮助,其中不乏学成并就业的学生。龙泉寺孤儿院学生除在本院学习外,“历年送往各厂者开列于下:天津北洋纺纱厂一百二十名,北京光明料器厂四十六名,天津鼎新社二十名,天津协泰毛织工厂二十名,湖州贺莲青十名及其他各处十五名。”[6]北平龙泉孤儿院关于扩建院址及举行游艺会等问题给社会局的呈文[Z].北京市档案馆藏档案,档案号:J002-006-00001. 1930.“本院各科虽未见巨大利益而毕业学生出院得藉以谋生者实不乏人,其中织布二百二十四名,刻字五名,木科四名,鞋工二十二名,织席十六名,其他各种十六名,军乐六名,石印五十八名,藤竹十二名,缝纫二十八名。”[6]

寺庙教育具有自身特色,常以佛理教育学生。在寺庙环境中,学生会受到佛学思想潜移默化的影响。龙泉寺孤儿院在处置不良学生这一问题时,“以其性情顽梗,屡戒不改,如用除名之法,十九无家可归,非流乞丐,即流为匪,均足有害于社会,国家非吾人齐不善以为善之意,即使其家有父或有母者要皆未明教育之人,召令领回,愚暴之父母恐将加以苛虐放任之,父母必致听其流荡,终非善策也。所幸本院为佛教之慈善机关,时以浅近之佛理因果故事为之讲演,讲者既能诲人不倦,听者亦自津津有味,不觉耳濡目染,潜移默化矣。故本院训育学生悉本此法至于体罚一节,本院实认为最不适宜之办法,要非迫不得已,不轻一试也。”[6]寺庙所办慈善学校发挥了佛教特色,运用佛理故事教育感化顽劣学生,本着佛教慈悲济世理念对贫苦孤儿给予悉心照顾是值得肯定的。

寺庙所办慈善学校从资金筹备,师资聘用,教学内容和教学管理等方面都有自己的特色,但由于经费不足,聘用教师有限,规模较小,限制了学校的发展,与正规学校仍有差距。有些寺庙仅仅是出于保护庙产的目的办理公益事业,效果自然差强人意。在培养学生的职业技能时,一些寺庙出现了利用学生进行盈利活动的现象,如学校内的军乐队被用来在婚丧嫁娶活动中为寺院牟利。

二、以佛教团体为主体兴办的慈善教育——以北平五台山普济佛教会育幼院为例

佛教寺院个体势力小且分布零散,生存普遍困难。南京国民政府成立后,推行破除迷信,强化“庙产兴学”,引发毁寺庙、焚经书之风。佛教界对此深感危机四伏,纷纷抱团联合,成立了一批有组织有章程的团体机构,同时亦加大了办理公益事业的力度。1929年6月,中国佛教会成立,会章中明确规定主要会务是“举办慈善公益,普及平民教育”[1]社会局关于北平佛教会修正会章改选等准予备案的训令及该会的呈文[Z].北京市档案馆藏:J002-002-00010-P62,1929.。1931年1月20日,北平市佛教会成立,作为中国佛教会地方分会,其中会章第九条规定“本会依据监督寺庙条例指导,各寺办理宣扬教义、修戒律并兴办公益或慈善事业。”[2]社会局关于北平佛教会修正会章改选等准予备案的训令及该会的呈文[Z].北京市档案馆藏:J002-002-00010-p69,1931.这些佛会团体按照分权监督的理念进行责任分配,初步具备了现代组织模式,也使其兴办的公益慈善事业显现出新的特点。

在中国佛教会和北平佛教会的影响下,北京出现了多个以兴办慈善教育为主要内容的团体组织,如北平五台山普济佛教会、北平市普照佛教慈善会、北平佛教平民教育联合会、北平五台山向善普化佛教会等。这些组织均以兴办慈善事业为职志,并设置了慈善教育机构。组织成立后,设立简章和组织纲领,要求会内成员进行详细的登记并规定了相应的权利和义务。其运用了现代的管理方法,佛教界兴办的慈善事业开始走向规模化和规范化。

北平五台山普济佛教会[3]由于该会成立时间较早、办会时间较长且声誉较好,故选做典型进行分析.于1928年在朝阳门内老君堂22号,由官厅核准成立,以弘扬佛法推行慈善救济事业为宗旨。普济佛教会在管理中运用了现代的理事监事制度。该会设理事25人,候补理事11人,监事5人,候补监事2人,由会员大会选举。理事中互选常务理事5人并推举其中1人为理事长,监事中互推1人为常务监事。理监事任期均为两年,连选连任。该会会费由会员担负,分下列三种:入会捐,入会时须纳入会捐500元;常年捐,每年纳捐50元,分春秋二季缴纳,但无力缴纳者得声明免缴;特别捐,凡会员皆可自由捐助[4]北平五台山普济佛教会简章[Z].北京市档案馆馆藏档案:J002-004-00343-P13-16,1928.。从该会理监事的履历清册中可以看出,该会成员包括了政、工、商各界。如朱绍阳为驻芬兰公使外交部参事,朱亮为北平永亨酒店经理,刘希贤为天津大兴汽车行经理,贾浩然为北平兴华行经理等[5]北平五台山普济佛教会理监事及候补理监事姓名履历清册[Z].北京市档案馆馆藏档案:J002-004-00343-P160,1928.,大部分则为参与或办理过慈善事务的人士。

该会开展了学校、施诊所、平民工厂等慈善业务。在西直门新街口成立普仁小学校一处,在密云县成立普仁小学校一处,在怀柔县成立普仁小学校一处。在通县成立普济小学校一处[5]。1931年在西城太平桥兴盛胡同二号设立了北平普济平民女工厂,教授平民妇女普通工艺及常识,使其能自谋生计,增进智识[6]北平普济平民女工厂简章[Z].北京市档案馆馆藏档案:J002-006-00019-P2,1931.。

北平五台山普济佛教会在办校过程中愈发感受到教育的重要性,又“念本市自国都南迁以后,生计维艰,失业日众,困苦情形不堪言状,所有幼龄子女因其教养无依,以致流离失所者,尤可痛心”[7]社会局关于五台山普济佛支教会育幼院董事会章程、职员名册及筹办育幼院的呈文[Z].北京市档案馆藏档案:J002-006 -00023,1935.,因此开会公决,决定组织筹办育幼院。

北平五台山普济佛教会下设的育幼院自1932年7月18日正式成立,经呈奉北平市市政府及社会局公安局批示准予立案。育幼院专收社会贫苦无依之幼龄子女,教养兼施,以“完成中等职工教育,造成健全国民”为宗旨。院址设于五台山普济佛教总会购置的北平西郊万寿寺西隔壁旧行宫内。

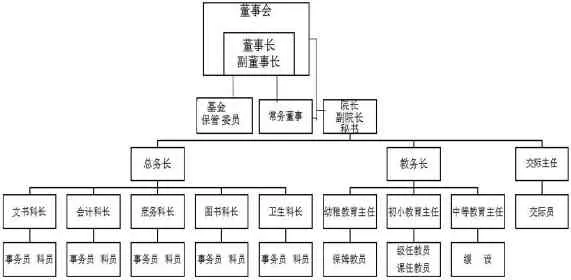

育幼院运用了现代的董事会管理制度。董事无定额,“凡捐助育幼院基金及经费或负责劝募基金,获有成数者;历办慈善事业,成绩卓著及热心赞助育幼院事务者;历办教育事业,具有经验或于艺术上有特殊技能,同情于育幼院者均可聘为董事。”[1]社会局关于五台山普济佛支教会育幼院董事会章程、职员名册及筹办育幼院的呈文[Z].北京市档案馆藏档案:J002-006 -00023,1935.设董事长1人,副董事长2人,常务董事12人。处理日常事务的为职员董事,均为义务职。而育幼院所收经费设基金保管委员会专门管理。董事会专门聘请院长对育幼院进行管理,院长下设总务长、教务长、交际主任。总务长下设文书课长、会计课长、庶务课长、图书课长、卫生课长。教务长下设幼稚教育主任、初小教育主任、中学教育主任。职员董事均于董事会开会特投票分次互选。以得票多数者为当选,票数相同时,再行决选。基金保管委员及育幼院正副院长的选举方法也相同。职员董事,如有缺额时,应于最近开会时补选之。职员董事均以三年为任期,再当选者均得连任。但如有违犯本章及其他不名誉行为者,开会特得共议免除其职务。具体组织结构如下表:

表3 北平五台山普济佛教会育幼院人员组织系统表[1]

育幼院的日常管理又以较为民主的会议形式进行讨论和执行,分为院务、总务、教务三种会议。其中,院务会议的职权是决策本院预算决算、各部课程及学生收录考试毕业事项、学生成绩及惩罚事项、兴革建议与董事会事项等,出席者为秘书、总务长、教务长、幼稚部及小学部主任,以院长或副院长为主席。总务会议的职权是决策各课工作的联络合作事项、总务会议建议于院务会议的事项,出席者为各课课长,以总务长或秘书为主席。教务会议的职权是决策课程事项、审定教课书籍事项、考试事项,审议学生成绩事项、学生个性及升级降级事项、教务会议建议于院务会议的事项,出席者为各部主任及各级教员,以教务长为主席[1]。

院内正额学生自入院起至出院止,所有衣食住宿书籍卫生等费均由该院供给,但毕业后有义务对该院服务及捐助。育幼院分设幼稚、小学及中学三部。

表4 北平五台山普济佛教育幼院学级编制表[1]社会局关于五台山普济佛支教会育幼院董事会章程、职员名册及筹办育幼院的呈文[Z].北京市档案馆藏档案:J002-006 -00023,1935.

一为幼稚部,设蒙养园;二为小学部,分初小、高小两级;三为中学部,分初中、高中两级。其中,初学班课程有算术、国语、习字、温书;蒙养园课程有作业、律动、故事常识、音乐唱歌、游戏;中学部至本院小学部各班毕业时开始设立,专施职工教育。蒙养院修业期限定为二年,小学部中学部均定为三三制,其入学修业及毕业年龄规定如下:

院中设有卫生课为儿童诊治病症兼管该院一切卫生事项,又设有缝纫室为儿童做衣服,设有鞋科为儿童制鞋,全院儿童凡15岁以上之男生除上课外均须赴鞋科学习制鞋,女生则另聘助教学习缝纫、补花等工艺。育幼院有男女儿童共计115名,共分四级。至于年龄较大的女生则特设家事班,半日上课半日学习洗衣、缝纫及其他操作,以求实用。

育幼院除本院收养儿童外,还与京内其他机构及京外地区的收容收养机构建立联系,相互帮助并给予支持。“1932年3月间着手筹备以来,先后收容佛教会及北平育婴堂儿童七十一名,同年9月8日收柏林寺送来红卍字会儿童十三名,11月12日又收制鞋工徒五名。1933年1月16日收北平育婴堂儿童十八名,3月20日收后援会送来陕西灾童一百名,8月28日又收北平育婴堂儿童二十八名。”“嗣因陕西灾童自请回籍,遂于1934年三、四两月由本院筹备路费先后派员将该灾童等一百名分批送回陕西教养院。复于1934年八月间因万寿寺房舍为东北难民子弟学校占用,本院工厂暂行停办,将年龄较大之男生二十余名,分别送往香山慈平工场及陕西教养院学艺。”[2]五台山普济佛教总会关于更改本会简章和补报育幼院组织章程的呈文及社会局的指令(附本会简章、育幼院组织章程)[Z].北京市档案馆藏档案:J002-006-00114,1936.由此可见,育幼院在当时影响巨大,收容的儿童已经扩大到了外省。

由于普济佛教会实施了现代的理事监事制度,所以能顺利办理各项慈善事业。其下设的育幼院也成立了董事会,聘任院长管理院务并成立了基金保管会管理学校资金,使得各项院务运行顺畅,儿童收容教养事业扩大到外省,社会影响逐渐扩大。

三、民国北京佛教慈善教育评价

民国时期,社会各界都在探索一条教育救国的道路。佛教界作为一支社会力量出现其中,顺应时代,值得肯定。

从传统的救助灾贫的临时性教育救济到固定的长期性的以寺庙为兴办主体的慈善学校,再到现代的有组织、有章程、有监管的团体协会兴办的慈善教育组织,民国北京佛教界兴办的慈善教育事业发生了巨大转变。佛教慈善团体普遍运用了现代的管理制度,通过理事会、监事会、董事会、基金保管会等模式办理慈善事业,起到了良好的效果。筹资具有广泛性。佛教团体通过有序的组织和自身影响可以更广泛地吸收社会资金投入到慈善活动中,如董事会中的会员常来自于社会各界的热心人士,政商工农均有参加。管理具有专业性。有识之才通过选举等形式得到任用,通过他们的专业管理使得慈善事业更加正规。

个体寺庙举办的慈善学校也渐渐意识到自身的不足开始向联合的方向发展。1937年在西四宏慈广济寺成立的北平佛教小学联合会,将北平的一些寺庙所开办的小学联合起来,订立章程,改组小学名称(参见下表),为更多的贫苦儿童提供入学的机会。

表5 北平佛教小学联合会改组小学名称及其所属寺庙[1]北京市地方志编纂委员会.北京志(民族·宗教卷)·宗教志[M].北京出版社,2007.(P140)

集中力量办慈善是佛教团体组织的显著优势,但由于民国社会动荡,董事会常不能按章程如期举办,造成一些人长期把持权利的态势;监事会也常常不能履行监督的责任,出现常任董事和常任监事互相沟通,滥用资金的事情;甚至出现了利用协会骗钱敛财和进行政治交易的现象。1935年,北平五台山向善普化佛教会由于会长王春暄及其家人勾结伪满政府,宣传欢迎“溥逆”并且在河北宝坻县愚弄乡民,传教敛财,被北平市党部下令强迫解散该会址组织。法舫在《海潮音》发表的一篇《北平党部解散五台向善普化佛教会感言》[2]法舫.北平党部解散五台向善普化佛教会感言[J].海潮音社,1935.(P6-8)深刻地剖析了这一现象。“普化会不但藉传教为名,愚弄乡民,敛收财产,而且藉办慈善为名,暗中勾结伪国。头上挂了佛教会的牌子,身为佛教弟子,居然做出这样无耻之事。”“全中国的在家佛教徒,敢说有很多是藉传教办慈善为名,而愚弄乡民,敛剥财产,还有藉讲佛学以沽名,贩刻法典以求活者大有人在。”但法舫也号召政府和民众辨别真伪并继续进行有益的慈善事业。“希望全国的各级党政机关应该予以明白的处治,但也不可以皂白不分,头发胡须一把抓,连累了真正的宏法利生,救人济世的佛教机关,障碍了佛教有益于社会事业的推行。真正的佛教团体,不但不应障碍,党政机关是应该予以嘉勉辅助的。因为佛教的推广,实在是大有益于国家民族。”

虽然出现了一些不好的现象,但佛教慈善教育事业在社会中的作用不容忽视,特别是对城市发展具有一种不可替代的影响。民国北京流民问题严重,尤其是国都南迁后北京流动人口骤增,附近地区的难民纷纷涌入城内。佛教界兴办的慈善教育,解决了部分流民的生存和教育问题,缓解了北京城市教育资源严重不足的情形,缓和了城市巨大的社会矛盾。同时由于佛教界兴办的慈善学校培养学生的生计能力,设置了实用的技艺性课程,为北京城市发展提供了急需的技能型人才。北京城寺庙众多,信众亦多,佛教僧徒将佛教慈悲理念传播到民众的同时,倡导他们进行慈善捐赠或服务。在寺庙记录的捐款者名单中不乏信仰佛教的居士和信众,这就将民众信仰与公益慈善结合起来,推广了慈善理念,推动了城市发展。

兴办慈善事业有益于社会,是社会再分配的重要形式,如何办好慈善是非常值得研究和探讨的。首先,社会经济发展和稳定的政治环境是兴办慈善事业的前提。缺少了有能力进行捐献的主体则再好的管理也难以进行。民国前期社会名流聚集北京,慈善事业发展迅速。后期受战争影响,政局不稳,民众南逃,北京慈善事业步履维艰,佛教界兴办慈善事业更是困难重重,可见经济发展和政治稳定的重要性。其次,先进的慈善思想理念,有力的运行管理机制是慈善事业的保证。佛教教义本身的慈悲理念在民众中得到认可,民国北京佛教界在资金筹措、管理运营等方面有许多可取经验。第三,严格的监控和监管机制是慈善事业的保险。信用是慈善事业的核心,缺乏诚信的机构将难以生存。即使有着宗教信仰的组织,在进行慈善事业时也难以避免贪婪的人性,因此慈善事业更加需要不断强化监管体制的运行。寺庙运用的征信录和团体机构中的监事会都起到了监督的作用。民国北京佛教界所做的慈善实践值得肯定,特别是在慈善教育方面的成绩尤为突出,值得关注。而其存在的问题也让人意识到慈善事业的发展任重而道远。

(责编:张佳琪)

Transformation of Tradition to Modern——A Preliminary Study on the Charity Education in the Buddhist Community of Beijing in the Republic of China

Ren Chao

Buddhism is closely related to charity education.During the period of the Republic of China,the charitable education in Beijing held by the temple became to be held by the group gradually,meanwhile the organizational structure,the management mode,education content and implementation effect have been greatly developed.Beijing Buddhist community were the practitioners in the process of transformation of traditional charity to modern charity,but some problems worth pondering.The charity education in Buddhism has its own characteristics and advantages,and itspositive role in the development of the city isworthy of recognition.

Buddhism Charity Education Beijing

任超(1985—),女,山西大同人,南开大学历史学院博士研究生,研究方向为中国近现代史。