机构投资者与智力资本:价值选择抑或创造?

傅传锐

(福州大学 经济与管理学院, 福建 福州 350116)

机构投资者与智力资本:价值选择抑或创造?

傅传锐

(福州大学 经济与管理学院, 福建 福州 350116)

以2008—2014年期间我国A股上市公司为样本,实证考察、区分了机构投资者对企业智力资本的价值选择与创造能力。研究结果表明:(1)作为整体,机构投资者具有对企业智力资本的价值选择能力,但不具有价值创造能力。在智力资本内部,机构投资者更看重人力资本的价值创造效率。(2)包括基金公司、社保基金、信托公司、QFII、信托与财务公司等在内的不同类型的机构投资者不论是在对企业智力资本的价值选择还是价值创造方面,都存在着显著差异。多维度的研究结论为有关部门进一步发展、引导机构投资者,推进上市公司智力资本信息披露制度建设提供了丰富的启示。

机构投资者;智力资本;价值选择;价值创造;两阶段最小二乘法

自2001年中国证监会提出超常规发展机构投资者的战略以来,包括基金公司、券商、社保基金、QFII在内的机构投资者群体迅速壮大。截止2014年底,各种类型的机构投资者共计参股了2 272家A股上市公司。这些参股的上市公司中,机构投资者的平均持股比例约为18.2%,持股总市值约占全部市值的21.4%*本文自行计算,原始数据取自RESSET、CSMAR数据库。个股总市值=个股12月份成交均价×总股数。。机构投资者俨然已经成为我国资本市场的主要参与力量。而与此同时,随着全球经济从工业化时代向知识经济时代的快速转型,以知识密集为典型特征、包括人力资本(员工知识、技能)与结构资本(企业文化、专利技术、品牌、客户忠诚度、管理流程等)两大类要素在内的智力资本逐渐取代土地、机器设备、厂房等传统有形生产要素,成为企业经营活动与价值创造的核心中枢。然而,由于智力资本自身的无形性、形成过程的因果模糊、社会复杂性及其对特定历史条件的依赖性等,导致其相较传统有形要素存在更大的投入产出不确定性,因而往往遭遇到内部管理层以追逐个人私利为动机的对智力资本要素投资管理活动的延迟、削减甚至放弃[1]。这种代理冲突无疑会削弱智力资本的价值创造效率,进而累及企业的长期价值成长。因此,一个自然而然的问题是,在当前机构投资者超常规发展的资本市场环境下,各种类型的机构投资者能否扮演“积极股东”的角色,将手中对上市公司日俱分量的话语权转化为对管理层行为的有效监督,抑制企业智力资本投资管理活动中的代理冲突,提升智力资本价值创造效率呢?显然,机构投资者能否推动作为企业战略资源的智力资本的价值创造,直接关系到其能否实现企业长期价值最大化。

遗憾的是,国内外学术界对机构投资者与企业智力资本价值创造间的关系却鲜有研究。与之相关的研究主要有两类。一类文献来自对机构投资者持股与企业绩效间相关性的研究。然而这类文献不仅尚未形成一致的结论(一些观点认为,机构投资者能够提升企业绩效[2-3],也有学者对此持否定态度[4-5]),而且其以总体绩效作为考察变量,无法区分其中来自于智力资本、传统有形生产要素的价值创造贡献,因此其研究结论也难以直接推断出机构投资者到底能否推动企业智力资本的价值创造。另一类文献则关注机构投资者对企业研发投入的影响。尽管研发的增加能够帮助企业获得更多的专利技术,进而固化入企业组织体而形成智力资本要素,但是智力资本的范畴要远远大于研发。那么,对于人力资本以及品牌、企业文化、客户关系等其他类型的智力资本要素,机构投资者与它们间又存在怎样的关系呢?显然,这是已有文献未能回答的。此外,这类文献的研究结论仍是模糊的。既有观点认为机构投资者总是“短视投资者”,所以面对企业研发投入导致短期业绩波动时,机构投资者选择用脚投票,这反过来诱导内部管理者削减研发项目以维持业绩平稳;也有观点认为机构投资者是“高级投资者”,能够选择那些注重研发创新的企业;还有学者认为机构投资者能够改善企业治理水平,从而增加研发投入,因此是“积极投资者”[6-9]。

值得注意的是,傅传锐以2002—2012年间我国A股上市公司为研究样本,实证发现,机构投资者持股与企业人力资本、结构资本价值创造效率显著正相关[10]。因此,其认为,机构投资者是一类重要的治理机制,能够降低智力资本活动中的代理成本,进而提升企业智力资本价值创造效率。尽管新近文献为我们提供了关于机构投资者与智力资本间关系的宝贵视角,但其研究仍有待进一步深入、拓展。首要的不足在于,新近研究忽略了对潜在的内生性问题的控制,即机构投资者持股与智力资本价值创造间可能出现的同期互为因果的内生性问题。换言之,在可能的内生性干扰下,机构投资者持股与智力资本价值创造效率间的正相关,或许并非缘于机构投资者的治理贡献,而是其拥有较强的投资分析能力,总是能够选择那些智力资本价值创造效率高的企业进行投资。其次,新近研究未考虑异质性的机构投资者与智力资本间的差异化关系。傅传锐将所有类型的机构投资者作为一个整体,分析机构投资者持股比例之和对智力资本价值创造效率的影响[10]。这种研究思路的潜在假设是所有类型的机构投资者的行为模式是同质化的。而事实上,不同类型的机构投资者由于自身持股比例、风险偏好、分析能力与投资策略等方面的差异[2],各自对企业智力资本的影响模式也存在着很大区别。

鉴于此,本文以我国2008—2014年间沪深A股上市公司为样本,在控制了内生性问题的基础上,实证考察我国机构投资者对企业智力资本价值创造的影响,并且进一步区分、比较了不同类型机构投资者的异质性作用。本文主要贡献在于:其一,克服了已有研究中可能存在的内生性干扰,首次厘清了机构投资者对企业智力资本的价值选择与价值创造间的行为差异;其二,比较、证实了不同类型机构投资者对企业智力资本的异质性影响。此外,本文的研究也进一步丰富了公司治理有效性文献,同时深化了对智力资本价值创造影响因素的研究探讨。

一、研究假设

虽然无形的智力资本要素仍难以为现行的会计系统所全面识别、准确度量,然而其却是唯一满足价值性、稀缺性、难以模仿与不易替代等战略资源属性的异质性要素[11-12],是企业获取、维持可持续竞争优势,实现超额利润的核心驱动[13]。新近研究认为,智力资本贡献了知识经济下企业全部价值的80%~85%,而有形生产要素仅贡献余下的15%~20%[14-15]。与一般散户相比,机构投资者不仅拥有专业化的投资分析团队,还具有更多的接触被投资或潜在投资企业的管理层的机会[16],进而获得包括各类智力资本要素在内的更为全面、丰富的内部信息。因此,机构投资者较散户更能挖掘、掌握企业的智力资本运营状况。而作为理性的投资者,机构投资者更倾向于价值投资,因此其会重点关注、考量与企业长期价值成长息息相关的智力资本的价值增值效率,选择智力资本价值创造效率高的企业进行投资。因此,笔者提出如下假设:

H1:机构投资者持股与智力资本价值创造效率正相关,即机构投资者具有对企业智力资本的价值选择能力。

H1a:机构投资者持股与人力资本价值创造效率正相关,即机构投资者具有对企业人力资本的价值选择能力。

H1b:机构投资者持股与结构资本价值创造效率正相关,即机构投资者具有对企业结构资本的价值选择能力。

与传统有形要素相比,智力资本具有更大的投入产出不确定性。这决定了智力资本投资与管理是一项高风险业务。管理者不仅需要花费更多的个人时间和精力去掌握相关智力资本要素的运营管理规律,而且还需要承担智力资本投资失败而可能招致的解雇风险与个人职业声誉的损失。即便最终投资成功,大多数智力资本要素的回报长期性,导致其收益往往难以在管理者的任期内得以体现,反而为继任者作了“嫁衣”。因此,理性的管理者倾向于削减、延迟甚至放弃高风险、回报周期长的智力资本投资,而热衷于低风险的有形要素投入,以期获得“立竿见影”的短期业绩回报。

在机构投资者的专业团队与广泛的信息获取渠道令其能更全面、深入了解被投资企业内部运营状况的同时,对企业的集中持股不仅使其拥有影响公司决策的话语权,具备了监督管理层与公司经营活动的实际能力,而且还摊低了实施监督的平均成本,增加了其能从监督中获得的收益[17]。此外,高额的流动性成本,使大量持股的机构投资者难以仿效散户的短线进出、频繁交易策略获利,而只能通过价值投资策略以期获得长期回报。更长的投资视界,一方面使机构投资者更加关注企业内部的智力资本要素的培育与管理,抑制管理层“轻智力资本、重有形要素”的机会主义行为,积极推动智力资本项目的投资;另一方面,也在很大程度上减少了管理者面临的以粉饰业绩为动机的短期行为决策的压力,正向引导管理者增加对企业智力资本要素的投入与管理,从而有利于智力资本价值创造效率的改善。于是,笔者提出如下假设:

H2:机构投资者持股与智力资本价值创造效率改善程度正相关,即机构投资者具有对企业智力资本的价值创造能力。

H2a:机构投资者持股与人力资本价值创造效率改善程度正相关,即机构投资者具有对企业人力资本的价值创造能力。

H2b:机构投资者持股与结构资本价值创造效率改善程度正相关,即机构投资者具有对企业结构资本的价值创造能力。

二、研究设计

(一)样本数据

本文以2008—2014年期间在我国沪深证券交易所交易的所有A股上市公司为初始样本,并按照以下研究惯例进行数据筛选:(1)按照《上市公司行业分类指引》(2001年版),剔除了金融保险类上市公司;(2)剔除了研究期间被ST、*ST的公司样本;(3)剔除同时发行B股、H股或其他境外流通股的公司样本;(4)剔除当年上市的公司样本;(5)剔除异常值样本,包括年末净资产、负债与总资产账面价值、支付给职工以及为职工支付的现金指标为负或0的公司样本;(6)剔除所需变量数据缺失的样本。最终获得9 760个公司/年度观察值样本。为避免异常值对回归结果的影响,笔者还对所有的连续型变量逐年进行上下1%比例的缩尾(winsorize)处理。所有数据取自CSMAR、RESSET数据库。

(二)变量定义

1.被解释变量 智力资本价值创造效率及其改善。本文使用Pulic于2000年开发的智力增值系数模型(Value Added Intellectual Coefficient,VAIC)度量智力资本的价值创造效率[18]。VAIC方法将企业产出与投入之差视为企业的价值创造量(Value Added,VA),并通过价值创造(VA)与各类要素投入的比值测算相应要素的价值创造效率。尽管目前的智力资本计量方法多达30多种,但VAIC较其他方法拥有以下四个方面的突出优势。其一,VAIC是一种外部度量法,其在计算过程中所使用的全部基础数据都直接取自经审计后的财务报表,不仅保证了基础数据的客观性,而且无需像包括导航器模型(Navigator)、无形资产监视器(Intangible Asset Monitor)等智力资本内部度量法那样高度依赖只有企业内部经营管理人员才能知晓的信息,因而VAIC模型十分适合于难以获取企业内部信息的投资者、分析师使用。其二,VAIC模型基于比较特定要素投入与产出的直观思路来衡量智力资本的价值创造效率,计算过程简捷,摆脱了诸如无形价值计算法等其他智力资本外部度量法需要依靠评估人员自行判断、估算某些中间指标而可能引入评估者潜在主观误差的不足。其三,相较其他外部度量法只能计算出总体智力资本的单一维度局限,VAIC模型提供了一套从具体智力资本要素(人力资本、结构资本)到总体智力资本的价值增值效率测度指标,有助于我们从多维度更加系统全面地考察企业智力资本的增值效率。新近研究已经开始借助VAIC模型的这种系统测度优势来分析特定因素变化对不同的具体智力资本要素的增值效率的影响异质性,进而对总体智力资本增值效率的影响的传导性[19]。本文也尝试通过VAIC模型来探索机构投资者对总体智力资本与人力资本、结构资本等具体智力资本的价值选择(创造)行为。最后,鉴于VAIC模型较其他方法的上述优势,国内外的智力资本学者已经将之广泛应用于相关的实证研究中[20-21]。本文在研究中使用VAIC模型,不仅能够建立与其他同样使用VAIC方法的研究间的联系与相互比较验证,而且能够传承式地推进智力资本相关议题的持续拓展。

在VAIC模型中,智力资本价值创造效率(ICE)由人力资本效率(HCE)与结构资本效率(SCE)构成,具体的计算公式如下:

上式中,HC、SC分别为人力资本与结构资本的要素投入,且SC=VA-HC。根据我国上市公司的财务信息披露现状与已有研究[19,21],本文使用“税前利润+工资费用+利息费用”表示价值创造量(VA),以现金流量表中“支付给职工以及为职工支付的现金”表示人力资本投入(HC)。

因此,相应的智力资本效率改善即当年智力资本效率与上一年智力资本效率的差值。同时考虑到行业、年度差异,这里借鉴唐跃军等的研究方法[22],逐年对智力资本效率改善进行相应的行业调整。具体计算公式如下:

CICEi,t=(ICEi,t-ICEI,t)-(ICEi,t-1-ICEI,t-1) ,

CHCEi,t=(HCEi,t-HCEI,t)-(HCEi,t-1-HCEI,t-1) ,

CSCEi,t=(SCEi,t-SCEI,t)-(SCEi,t-1-SCEI,t-1) 。

公式中,CICEi,t(CHCEi,t、CSCEi,t)分别表示公司i在t年的智力资本(人力资本、结构资本)价值创造效率的改善;ICEi,t(HCEi,t、SCEi,t)分别表示公司i在t年的智力资本(人力资本、结构资本)价值创造效率;ICEI,t(HCEI,t、SCEI,t)分别表示公司i所在行业I在t年的智力资本(人力资本、结构资本)价值创造效率均值。

2.解释变量 机构投资者持股比例。首先使用各类机构投资者的持股比例之和作为解释变量放入回归,以考察机构投资者作为一个整体对被投资企业智力资本价值创造的影响;其次,考虑到不同类型的机构投资者由于各自持股比例、投资理念与方式不同,可能产生对公司治理的异质性影响,从而影响智力资本价值创造。因此,根据RESSET数据库对机构投资者类型的划分,分别将基金、券商、QFII、保险公司、社保基金、信托公司、财务公司等七类主要的机构投资者的持股比例作为解释变量,考虑这些异质性机构对公司智力资本价值创造的差异化影响。

3.控制变量 (1) 企业规模(Size):年末总资产账面值的自然对数。(2) 财务杠杆(Lev):年末负债/总资产账面值。(3) 成长性(Growth):年末总资产市场价值(股权市值+债务价值)与总资产账面值的比值,其中每股市值以当年12月个股成交均价计算。(4) 股权集中度(Herf):前五大股东持股比例的平方和。(5) 产权性质(State):以利用上市公司股权控制链计算并判定出的实际控制人为依据,当实际控制人为国有控股时,产权性质变量(State)取值1;否则为民营企业,其取值0。(6) 上市时间(Age):企业上市年限加1后取自然对数。(7) 行业特征变量(Ind):剔除金融、保险业后,制造业按前两位代码分类,其他行业按第一位代码分类,共设置20个行业虚拟变量。(8) 年度虚拟变量(Year):以2008年为基准年度,设置6个年度虚拟变量。此外,在以智力资本效率改善为被解释变量的回归中,还放入了上一年度相应口径的智力资本效率作为控制变量。

(三)模型设定

在上述变量定义的基础上,首先分别使用回归模型(1)、(2)与(3)对假设H1,H1a,H1b进行检验。

ICEi,t=a+βInstitutioni,t-1+γControlVariablesi,t+εi,t,

(1)

HCEi,t=a+βInstitutioni,t-1+γControlVariablesi,t+εi,t,

(2)

SCEi,t=a+βInstitutioni,t-1+γControlVariablesi,t+εi,t。

(3)

上述模型中,i,t分别表示公司、年度。ControlVariables表示包括企业规模(Size)、财务杠杆(Lev)、成长性(Growth)、股权集中度(Herf)、产权性质(State)、上市时间(Age)、行业特征变量(Ind)与年度虚拟变量(Year)等在内的控制变量。为了避免机构投资者持股与智力资本价值创造间可能存在的同期互为因果的内生性问题,本文在所有回归中都使用滞后一期的机构投资者持股比例(下同)。随后,使用回归模型(4)、(5)与(6)对假设H2,H2a,H2b进行检验。

CICEi,t=a+βInstitutioni,t-1+φICEi,t-1+γControlVariablesi,t+εi,t,

(4)

CHCEi,t=a+βInstitutioni,t-1+φHCEi,t-1+γControlVariablesi,t+εi,t,

(5)

CSCEi,t=a+βInstitutioni,t-1+φSCEi,t-1+γControlVariablesi,t+εi,t。

(6)

此外,本文还分别使用基金(FUND)、券商(SEC)、QFII、保险公司(INSU)、社保基金(SOC)、信托公司(TRUST)、财务公司(FIN)等七类机构投资者的持股比例替换机构投资者的持股比例之和(Institution),重新进行上述模型(2)、(3)、(5)与(6)的回归估计,以检验不同类型机构投资者对智力资本在价值选择与创造方面的行为差异。

三、实证分析

(一)机构投资者持股与智力资本价值创造效率及改善

表1汇报了以Institution为解释变量的模型(1)~模型(6)的估计结果。由表1可知,机构投资者持股在模型(1)与模型(2)中的估计系数都在1%水平上统计显著为正,而在模型(3)中虽为正,却不显著。这说明,机构投资者具有较强的对企业智力资本的价值选择能力;但与结构资本相比,机构投资者更看重的是企业的人力资本价值创造效率。因此,假设H1,H1a得到证实,而H1b未获证实。与此同时,表1还显示,尽管机构投资者持股在模型(4)、(5)与(6)中的估计系数为正,却都未能具有统计显著意义。结果意味着,虽然机构投资者能够选择那些拥有较高智力资本效率的企业进行投资,然而它们却并不具备推动被投资企业智力资本效率进一步提升的价值创造能力。因此,实证结果未能支持假设H2、H2a与H2b。

表1 机构投资者持股与智力资本价值创造效率及改善的回归结果

注:限于篇幅,各回归中控制变量结果未列示。系数下方括号内为稳健标准误。

*p< 0.1,**p< 0.05,***p< 0.01。

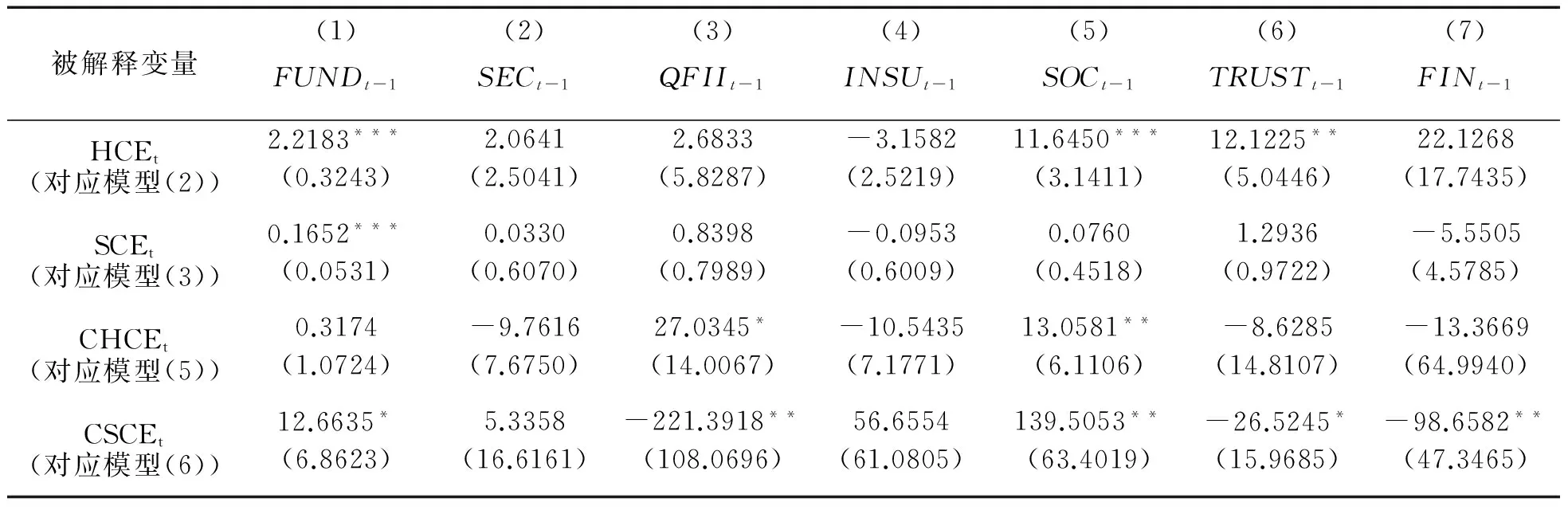

(二)不同类型机构投资者持股与智力资本价值创造效率及改善

表2汇报了以不同类型机构投资者持股为解释变量的模型(2)、(3)、(5)与(6)的回归结果。表中显示,在模型(2)中,基金(FUND)、社保基金(SOC)与信托公司(TRUST)的持股比例的估计系数全部统计显著为正,而其他机构投资者持股的估计系数都缺乏显著性。在模型(3)中,只有基金持股比例(FUND)的系数显著为正。结果意味着,相对其他机构投资者而言,基金公司具有对企业智力资本的较强的价值选择能力,其不仅能够选择人力资本效率高的企业进行投资,也能够选择结构资本价值创造能力强的企业。而社保基金、信托公司只能选择人力资本价值创造效率高的企业进行投资。除此之外,其他类型的机构投资者都不具备对智力资本的价值选择能力。

表2还显示,在模型(5)中,QFII持股、社保基金持股的估计系数分别在10%、5%水平上统计显著为正,说明QFII、社保基金对企业人力资本具有一定的价值创造能力。而包括基金在内的其他机构投资者持股的系数都缺乏统计显著性。可见,目前这些机构都还未能发挥预期的对企业人力资本价值创造的推动作用。在模型(6)中,除了基金(FUND)、社保基金(SOC)持股的估计系数显著为正外,QFII、信托公司(TRUST)、财务公司(FIN)持股的估计系数显著为负。结果意味着,在基金公司、社保基金积极推动被投资企业结构资本价值创造的同时,QFII、信托、财务公司的持股反而对被投资企业的结构资本价值创造效率的改善产生消极影响。

表2 不同类型机构投资者持股与智力资本价值创造效率及改善的回归结果

注:表中(1)—(7)列表示依次将基金(FUND)、券商(SEC)、QFII、保险公司(INSU)、社保(SOC)、信托公司(TRUST)、财务公司(FIN)持股比例放入,以对应行变量为被解释变量的回归模型中的不同类型机构投资者持股变量的估计结果。限于篇幅,控制变量估计结果未列示。当所在行被解释变量为HCEt(SCEt、CHCEt、CSCEt)时,对应回归模型(2)(模型(3)、模型(5)、模型(6))。表中系数下方括号内为稳健标准误。

*p < 0.1,**p < 0.05,***p < 0.01。

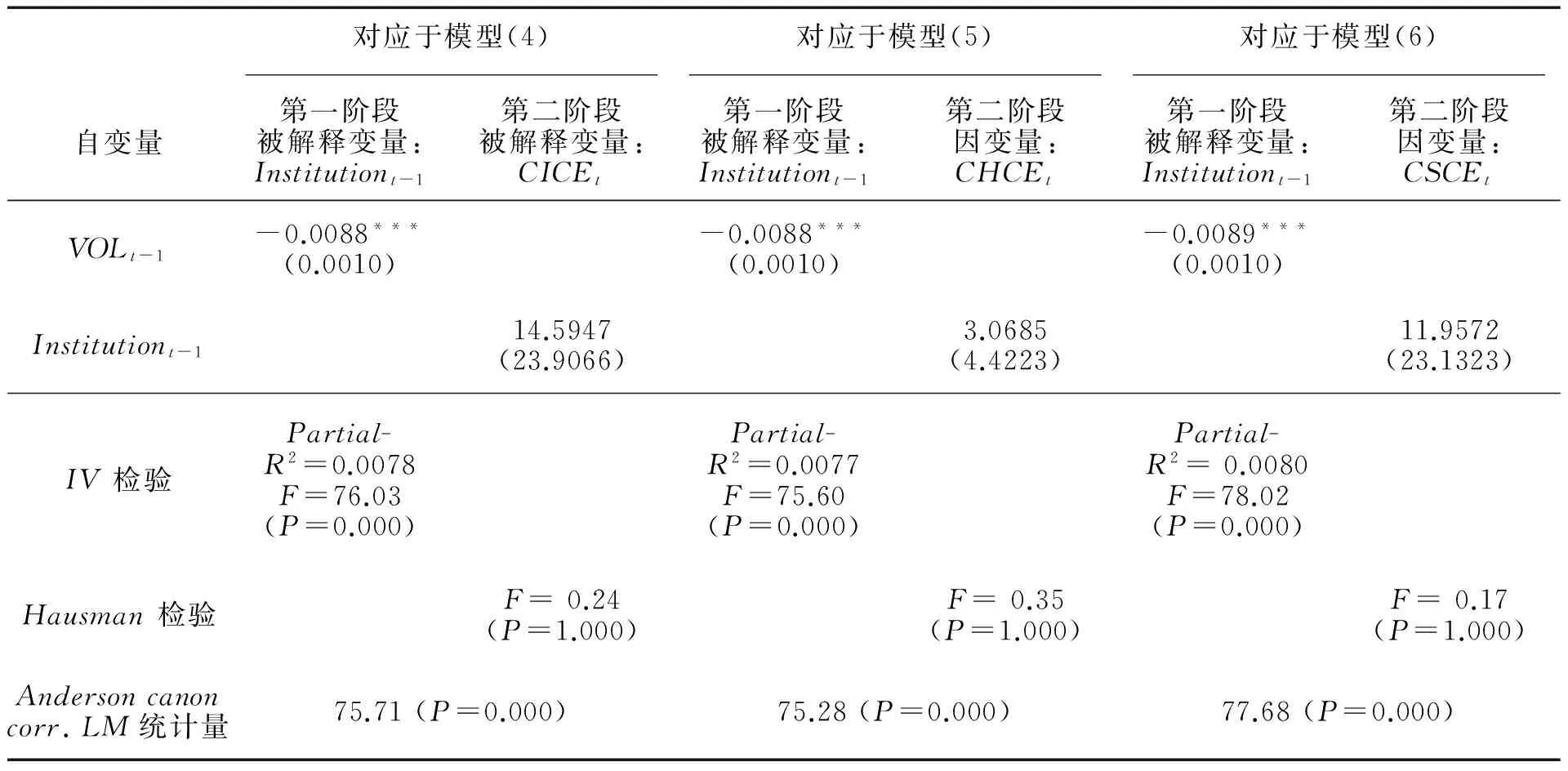

(三)内生性检验

尽管在之前的回归中,本文都使用滞后一期的机构投资者持股作为解释变量放入回归,然而正如新近研究所指出的[22],机构投资者可能根据公司以前的相关财务与业绩信息进行预测,从而使得对机构投资者持股的滞后处理可能难以完全克服机构投资者持股与智力资本价值创造间的互为因果的内生性干扰。因此,借鉴已有研究[22],本文使用上市公司的股票年换手率(VOL)作为机构投资者持股的工具变量,运用两阶段最小二乘法(2SLS)对前文模型(1)至模型(6)分别再次估计。表3、表4分别汇报了机构投资者持股与智力资本价值创造效率(对应于模型(1)、(2)与(3))及其改善程度(对应于模型(4)、(5)与(6))的2SLS回归结果。

表3中,由于模型(1)、(2)与(3)中的控制变量是一样的,所以它们对应的2SLS中的第一阶段的回归结果也是一致的(列示于第(1)列)。第一阶段回归结果显示,换手率(VOL)与机构投资者持股(Institution)在1%水平上显著负相关,并且工具变量解释能力(Partial-R2)约0.8%,占第一阶段回归整体解释能力的8.4%,其相应的F统计量(78.56)也在1%水平上统计显著。这说明工具变量VOL的选取是恰当的。同时,Anderson正则相关性拉格朗日统计量(78.203)也在1%水平上拒绝了“工具变量识别不足”的原假设,进一步说明换手率(VOL)是较强的工具变量。而所有对以ICE、HCE、SCE为被解释变量的第二阶段回归结果与其各自对应的前文模型(1)、(2)与(3)的OLS估计结果间的Hausman检验值都不显著,这说明2SLS与OLS间的估计系数不存在显著差异,亦即机构投资者持股(Institution)是外生的。因此,使用OLS估计模型(1)、(2)与(3)并未遭遇内生性问题的干扰,其回归结果是可靠的。

表3 机构投资者持股与智力资本价值创造效率的内生性检验

注:限于篇幅,各回归中控制变量结果未列示。系数下方括号内为标准误。*p< 0.1,**p< 0.05,***p< 0.01。

表4显示,对应于模型(4)、(5)与(6)的2SLS的所有第一阶段回归的工具变量F检验值都在1%水平上显著拒绝了“工具变量缺乏解释力”的原假设,而Anderson正则相关性拉格朗日统计量也都在1%水平拒绝了“工具变量不足”的原假设,因此,工具变量(VOL)是恰当合理的。与表3相似的,所有2SLS与OLS回归结果间的Hausman检验结果都表明,2SLS与OLS得到的系数估计没有差异。因此,再次有力证实了机构投资者持股(Institution)是外生变量,OLS回归下的模型(4)、(5)与(6)并不存在内生性的问题,其估计结果是稳健的。

表4 机构投资者持股与智力资本价值创造效率改善的内生性检验

注:限于篇幅,各回归中控制变量结果未列示。系数下方括号内为标准误。*p< 0.1,**p< 0.05,***p< 0.01。

四、结论与启示

(一)结论

本文以2008—2014年期间我国A股上市公司为样本,实证考察、区分了机构投资者对企业智力资本的价值选择与创造能力。研究结果表明:(1)对整体机构投资者而言,其具有对企业智力资本的价值选择能力,但不具有价值创造能力。在智力资本内部,机构投资者更看重企业人力资本的价值创造效率。(2)不同类型的机构投资者对企业智力资本的价值选择与创造能力存在显著差异。从价值选择方面看,基金公司具有较强的价值选择能力,其既选择人力资本价值创造效率高的企业,也选择结构资本效率高的企业进行投资。社保基金、信托公司只能选择具有较高人力资本价值创造效率的企业。而其他类型的机构投资者并不具有对智力资本的价值选择能力。从价值创造方面看,社保基金是最为坚定的智力资本价值创造者,其能有效推动人力资本与结构资本的价值创造效率的改善。基金公司、QFII仅分别发挥对结构资本、人力资本的价值创造作用。此外,本文研究还发现,QFII、信托公司与财务公司持股对企业结构资本价值创造效率的改善存在一定的负面影响。

(二)进一步讨论

由实证结果不难看出,虽然作为高级投资者,机构投资者能够对企业智力资本(主要局限在人力资本)进行一定的价值选择,但是在不同类型的机构投资者中,这种价值选择能力的分布是不均匀的。笔者认为,主要原因可能在于企业智力资本的对外信息披露偏少。智力资本的无形性、难以货币量化等特点使其无法为现有财务制度所全面识别,自然也就难以系统、准确地对外披露[23]。这种披露困境往往使机构投资者无法准确、全面地评价企业的智力资本水平,进而无法客观地根据企业真实的智力资本价值创造效率进行投资对象选择。除了持股比例最高、能够更深入了解企业内部运营状况的基金公司外,其他类型的机构投资者对智力资本的价值选择能力都受到了智力资本信息披露不足的不同程度的影响。其中,诸如QFII、财务公司等持股比例偏低、信息获取能力相对较弱的机构投资者既不能对企业人力资本、也无法对结构资本进行有效的价值选择。与此同时,在企业有限的智力资本信息披露内容中,诸如高管团队、员工学历、专业构成等人力资本要素信息披露相对较多,而技术秘密、专利许可、品牌、管理流程以及企业与重要供应商、政府等利益相关者间的关系纽带等“商业机密”却为企业所忌讳莫深。因此,这也使得诸如社保基金、信托公司虽然能对企业人力资本进行价值选择,却缺乏对结构资本的价值选择能力。

在价值创造方面,尽管机构投资者被寄予厚望,然而不仅机构投资者作为整体未能促进被投资企业智力资本价值创造效率的改善,而且与价值选择能力相比,不同类型的机构投资者对智力资本的价值创造能力的异质性表现得更加尖锐。笔者认为,不同机构投资者间对智力资本价值创造的不尽相同、甚至大相径庭的影响,主要源于机构投资者各自不同的风险偏好、是否具有“压力敏感”特质以及短期交易倾向。

与知识、技能等人力资本要素都依附于劳动者身上,其价值创造功能的发挥主要依靠劳动者自身的能动性所不同的是,结构资本要素更加复杂,既包括了为企业产权所有的文化、专利、品牌等内部要素,还包括了企业与外部利益相关者间形成的、可控性程度相对较低的要素,如客户忠诚度、企业与供应商、政府部门的关系纽带等。因此,结构资本的价值创造是内外部多种因素共同作用的过程,其投入产出机制较人力资本更加模糊,具有更大的不确定性。换言之,结构资本的投资管理风险要明显高于人力资本。作为持股规模最大的机构投资者,基金公司拥有对被投资企业运营活动举足轻重的话语权,为了获取回报的最大化与更优的基金业绩排名,基金公司更愿意通过承担一定的风险来推动被投资企业对智力资本的投资与管理。而相较已经处于较高价值创造水平的人力资本而言,结构资本的价值创造效率虽然尚低,但却有着巨大的潜在上升空间;增加结构资本要素的投资,可能实现更多的边际回报(在研究样本中,虽然人力资本效率(HCE)的均值水平(约2.65)远高于结构资本效率(SCE)的均值(约0.52),但结构资本效率的改善程度(CSCE)的均值(约0.55)却反超人力资本效率的改善程度(CHCE)的均值(约-0.1))。因此,即便结构资本投资的风险相对更大,基金公司也愿意督促管理层增加对结构资本的投入以博取更丰厚的回报。

证券公司、保险公司由于与被投资企业间潜在的商业联系,诸如提供股票承销、担任财务顾问或者提供保险业务[8],属于“压力敏感型”机构投资者。他们担心自己对企业管理层的监督介入,可能招致管理层的“惩罚”而失去已有或者潜在的商业合同,从而影响自身的收入。因此,其缺乏积极参与公司治理的动力,难以发挥对企业智力资本的价值创造作用。信托、财务公司除了与被投资企业可能存在潜在的业务联系外,它们的持股比例较低(在研究样本中,信托、QFII与财务公司的持股比例均值都不足0.2%,是持股比例最少的三类机构投资者),即便进行短线交易,所承担的流动性成本也不大,因此具有较强的短期交易倾向。正如Ramalingegowda和Yu所指出的,“近视”的机构投资者,强化了管理层进行短期行为决策的压力[17]。因此,信托、财务公司的持股可能倒逼管理层减少诸如技术研发、品牌推广、企业文化培育、管理流程再造等不确定性较大的结构资本的投入,从而削弱了结构资本的价值创造效率。

QFII作为来自成熟资本市场的投资者,虽然深谙智力资本对企业价值最大化的关键作用,却并不熟悉我国境内资本市场环境、制度与文化,信息获取能力也不占优[24],对被投资企业智力资本的了解往往局限于企业的对外信息披露,而其中又以人力资本信息居多。因此,相较结构资本而言,QFII能更为客观地评价被投资企业人力资本的价值贡献,从而更多时候运用自身的投票权以推动企业对人力资本的投资管理。而另一方面,当前QFII相对较低的持股比例,也令其常常被企业管理层视为“短期交易商”,进而激励了管理层的短期行为,抑制了对风险相对较高的结构资本的投入及其增值效率的改善。

与上述机构投资者不同的是,社保基金既不存在与被投资企业间的商业联系,属于抗压型投资者;又无需参加定期基金业绩排名竞赛,而且日俱规模的持股比例使其更加专注于价值投资。因此,社保基金能够积极监督管理者增加智力资本的投资管理,并且推动人力资本与结构资本价值创造效率的均衡提升,以期实现长期价值的最大化。

(三)政策建议

多维度的研究结论为我们提供了较为丰富的政策启示。首先,有关部门应当积极推进上市公司智力资本的对外信息披露。这不仅能够引导机构投资者对企业智力资本的价值选择,而且有助于机构投资者对企业智力资本形成更为全面、客观的评价,能够积极推动企业的智力资本投资与管理,同时抑制管理层的短期行为,提高智力资本效率。其次,进一步大力发展多元化的机构投资者群体。除了继续提高作为坚定的价值创造者的社保基金的入市比例外,还要放宽QFII投资额度与持股比例限制,以及壮大信托、财务公司等相对弱小的机构投资者。通过机构投资者入市规模的不断扩容,形成其长期价值投资的“锁定”效应。其三,应当多渠道引导机构投资者参与对企业智力资本投资管理活动的监督治理,包括设定企业智力资本价值创造效益的绩效考核指标体系、将智力资本投资决策环节纳入股东大会与董事会的专门议程,以及加大对机构投资者(尤其是压力敏感型投资者)对被投资公司治理不作为的监管力度,建立相应的问责惩罚机制。

[1] 傅传锐. 公司治理改进了智力资本的价值创造效率吗?——基于我国A股上市公司的分位数回归估计[J]. 中大管理研究,2014(3): 25-55.

[2]CornettMM,MarcusAJ,SaundersA,TehranianH.TheImpactofInstitutionalOwnershiponCorporateOperatingPerformance[J].JournalofBanking&Finance, 2007, 31(6):1771-1794.

[3] 杨典. 公司治理与企业绩效——基于中国经验的社会学分析[J]. 中国社会科学,2013(1): 72-95.

[4]FaccioM,LasferMA.DoOccupationalPensionFundsMonitorCompaniesinWhichTheyHoldLargeStakes?[J].JournalofCorporateFinance, 2000, 6(1):71-110.

[5] 龙振海. 机构投资者与公司价值关系研究——来自上市公司要约收购的证据[J]. 南开管理评论,2010(4): 35-43.

[6]GravesSB.InstitutionalOwnershipandCorporateR&DintheComputerIndustry[J].TheAcademyofManagementJournal, 1988, 31(2): 417-428.

[7]WahalS,McConnelJJ.DoInstitutionalInvestorExacerbateManagerialMyopia?[J].JournalofCorporateFinance, 2000, 6(3): 307-329.

[8] 赵洪江,夏晖. 机构投资者持股与上市公司创新行为关系实证研究[J]. 中国软科学,2009(5): 33-40.

[9] 付雷鸣,万迪昉,张雅慧.VC是更积极的投资者吗?——来自创业板上市公司创新投入的证据[J]. 金融研究,2012(10): 125-138.

[10] 傅传锐. 产品市场竞争、内部治理与智力资本价值创造效率——来自2002—2012年中国A股上市公司的经验证据[J]. 北京社会科学,2014(11): 68-79.

[11]BarneyJB.FirmResourcesandSustainedCompetitiveAdvantage[J].JournalofManagement, 1991, 17(1): 99-120.

[12]Riahi-BelkaouiA.IntellectualCapitalandFirmPerformanceofUSMultinationalFirms:AStudyofTheResource-basedandStakeholderViews[J].JournalofIntellectualCapital, 2003, 4(2): 215-226.

[13] 蒋琰,茅宁. 智力资本与财务资本:谁对企业价值创造更有效?——来自于江浙地区企业的实证研究[J]. 会计研究,2008 (7): 49-56.

[14]BallowJJ,BurgmanR,MolnarMJ.ManagingforShareholderValue:Intangibles,FutureValueandInvestmentDecisions[J].JournalofBusinessStrategy, 2004, 25(3): 26-34.

[15]AhmedHajiA,MubaraqS.TheTrendsofIntellectualCapitalDisclosures:EvidencefromTheNigerianBankingSector[J].JournalofHumanResourceCosting&Accounting, 2012, 16(3): 184-209.

[16]CarletonW,NelsonJ,WeisbachM.TheInfluenceofInstitutionsonCorporateGovernancethroughPrivateNegotiations:EvidencefromTIAA-CREF[J].JournalofFinance, 1998, 53(4): 1335-1362.

[17]RamalingegowdaS,YuY.InstitutionalOwnershipandConservatism[J].JournalofAccountingandEconomics, 2012, 53(1-2): 98-114.

[18]PulicA.VAICTM—AnAccountingToolforICManagement[J].InternationalJournalofTechnologyManagement, 2000, 20(5): 702-714.

[19] 傅传锐. 增值税转型对企业智力资本价值创造效率的影响——基于我国上市公司2007—2012年的面板双重差分估计[J]. 经济管理,2015(1):98-108.

[20]KamathGB.IntellectualCapitalandCorporatePerformanceinIndianPharmaceuticalIndustry[J].JournalofIntellectualCapital, 2008, 9(4): 684-704.

[21] 万希. 智力资本对我国运营最佳公司贡献的实证分析[J]. 南开管理评论,2006(3): 55-60.

[22] 唐跃军,宋渊洋. 价值选择VS. 价值创造——来自中国市场机构投资者的证据[J]. 经济学(季刊),2010,9(2): 609-632.

[23] 杨政,董必荣,施平. 智力资本信息披露困境评析[J]. 会计研究,2007(1):15-22.

[24] 林雨晨,林洪,孔祥婷. 境内外机构投资者与会计稳健性:谁参与了公司治理?[J]. 江西财经大学学报,2015(2): 32-40.

[责任编辑:靳香玲]

Institutional Investors and Intellectual Capitals:Value Selection or Value Creation?

FU Chuan-rui

(School of Economics and Management, Fuzhou University, Fuzhou 350116, China)

With China’s A-share listed firms from 2008 to 2014 as a sample, the paper empirically investigates and distinguishes the institutional investors’ capacities in value selection and value creation of the enterprises’ intellectual capitals. The study shows that the institutional investors generally have the capacity of value selection for intellectual capitals of the enterprises, but no capacity for value creation. Within the intellectual capitals, the institutional investors value the value-creating efficiency of human capitals. In addition, no matter whether it is the value selection or value creation of the enterprises’ intellectual capitals, significant differences exist among the different types of institutional investors, such as fund companies, social security funds, trust companies, QFII as well as trust and finance companies. A multi-dimensional study provides the rich implications for some relevant departments to further develop and guide the institutional investors as well as promote the information-disclosing institutional construction of listed companies’ intellectual capitals.

institutional investor; intellectual capital; value selection; value creation; two-stage least squares

2016-12-09

国家社会科学基金项目(15CGL019);福建省自然科学基金青年科技人才创新项目(2015J05136)

傅传锐(1982-),男,福建福州人,福州大学经济与管理学院副教授,经济学博士,主要从事公司金融与智力资本研究。

F 276.6

A

1004-1710(2017)02-0075-10