丝绸之路上的疑似吐蕃佛塔基址*

——青海都兰考肖图遗址性质刍议

仝 涛

丝绸之路上的疑似吐蕃佛塔基址*

——青海都兰考肖图遗址性质刍议

仝 涛

位于青海省都兰县的考肖图遗址,20世纪90年代曾经开展过一些考古发掘工作,揭露了一批重要遗迹现象,出土了一批富有特色的遗物。遗址主体结构为一座高大的土墩,发掘表明,其内部是用土坯和夯土砌筑,平面结构为十字形。土墩周围分布有成排的方形房址,最外围修筑有长方形围墙,大小与古城相当。该遗址至今仍然被多数学者认为是一处吐蕃时期墓葬。但通过对考肖图遗址的选址、主体建筑的形制结构、配套设施的规模与布局、出土器物所显示的使用功能和宗教内涵的分析,可以认为它与吐蕃时期的墓葬特征具有很大区别,很有可能是一座吐蕃时期以佛塔为中心的寺院建筑,而与墓葬无涉。同时,遗址出土物中也蕴含了可能属于吐蕃时期苯教的因素,显示了当时的宗教文化特征。根据出土物年代特征,并结合吐蕃时期佛教输入及发展的历史背景,推断该遗址可能修建于吐蕃在全境大建佛寺的赤松德赞或热巴巾时期,佛塔造型模仿了卫藏地区吐蕃佛塔,间接地接受了东印度或孟加拉地区同时期金刚乘寺院影响,这与吐蕃佛教的输入路线是相互吻合的。

考肖图遗址; 吐蕃; 佛塔; 金刚乘

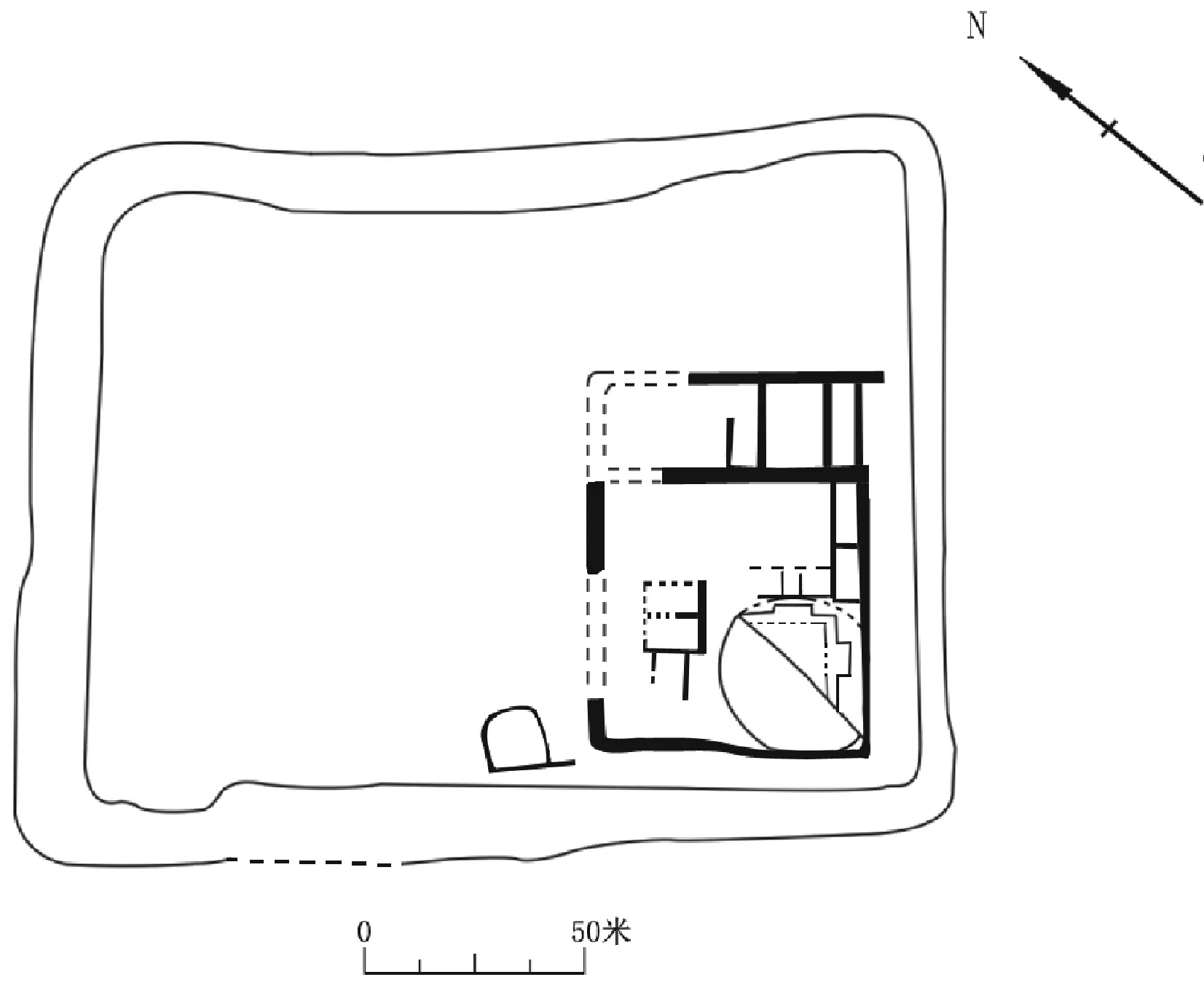

20世纪90年代,在青海省柴达木盆地东南边缘的香日德和都兰附近,青海省考古工作者发现了至少三座类似“古城”的吐蕃时期遗存——考肖图遗址、英德尔遗址和红旗遗址(图1)。每个遗址都有类似城墙的长方形围墙,其内有一座巨大的、类似吐蕃墓葬封土的土墩遗迹。1996年,青海省文物考古研究所对其中的考肖图遗址进行发掘,揭露了一批重要遗迹现象,出土了一批富有特色的遗物*蔡林海:《都兰县考肖图沟吐蕃时期遗址》,《中国考古学年鉴1997》,北京:文物出版社,1997年。。关于该遗址的性质,此前有过几种不同看法。有学者认为是吐蕃墓葬,如汤惠生*汤惠生:《略说青海都兰出土的吐蕃石狮》,《考古》2003年第12期。、阿米·海勒(Amy Heller)*Amy Heller, Some Preliminary Remarks on the Excavations at Dulan, Orientations, 1998, 29/9, pp. 84-92.以及部分日本学者*[日]丝绸之路学研究中心编:《中国青海省丝绸之路研究》,《丝绸之路学研究中心学刊》,Vol.14,奈良:奈良国际基金会,2002年,第85—88页。等。还有人认为是祭祀遗址或祭祀台,如该遗址的发掘者许新国*许新国:《中国青海省都兰吐蕃墓群的发现、发掘与研究》,《西陲之地与东西方文明》,北京:燕山出版社,2006年,第132—141页。,但其具体祭祀对象不明。参与该遗址发掘的青海省文物考古研究所蔡林海曾指出,它可能是“一座具有浓厚的中亚风格的佛塔”*蔡林海:《都兰县考肖图沟吐蕃时期遗址》,《中国考古学年鉴1997》,北京:文物出版社,1997年。,但这一很有见地的看法没有得到广泛的关注和讨论,至今在《中国文物地图集·青海分册》*国家文物局主编:《中国文物地图集·青海分册》,北京:文物出版社,1996年,第186页。及考肖图遗址的现场说明牌上,仍然认定为“考肖图古墓”,甚至被当地人讹称为“观象台”或“祭天台”。由于当年的发掘报告尚未整理出版,迄今所公布的资料都比较零碎,对其进行全面讨论的时机还不成熟,但由于近年来青藏高原东部吐蕃时期佛教摩崖石刻的批量发现*霍巍:《青藏高原东麓吐蕃时期佛教摩崖造像的发现与研究》,《考古学报》2011年第3期。,使得吐蕃佛教的相关研究引起越来越广泛的关注,对于考肖图这一沉寂多年的争议性遗址,很有必要重启更为深入的讨论。本文根据已经披露的零散资料,辅以田野考古调查所得,尝试对该遗址性质、内涵及功能作一初步的探讨。

图1 都兰县主要遗址分布图

一、考肖图遗址概况

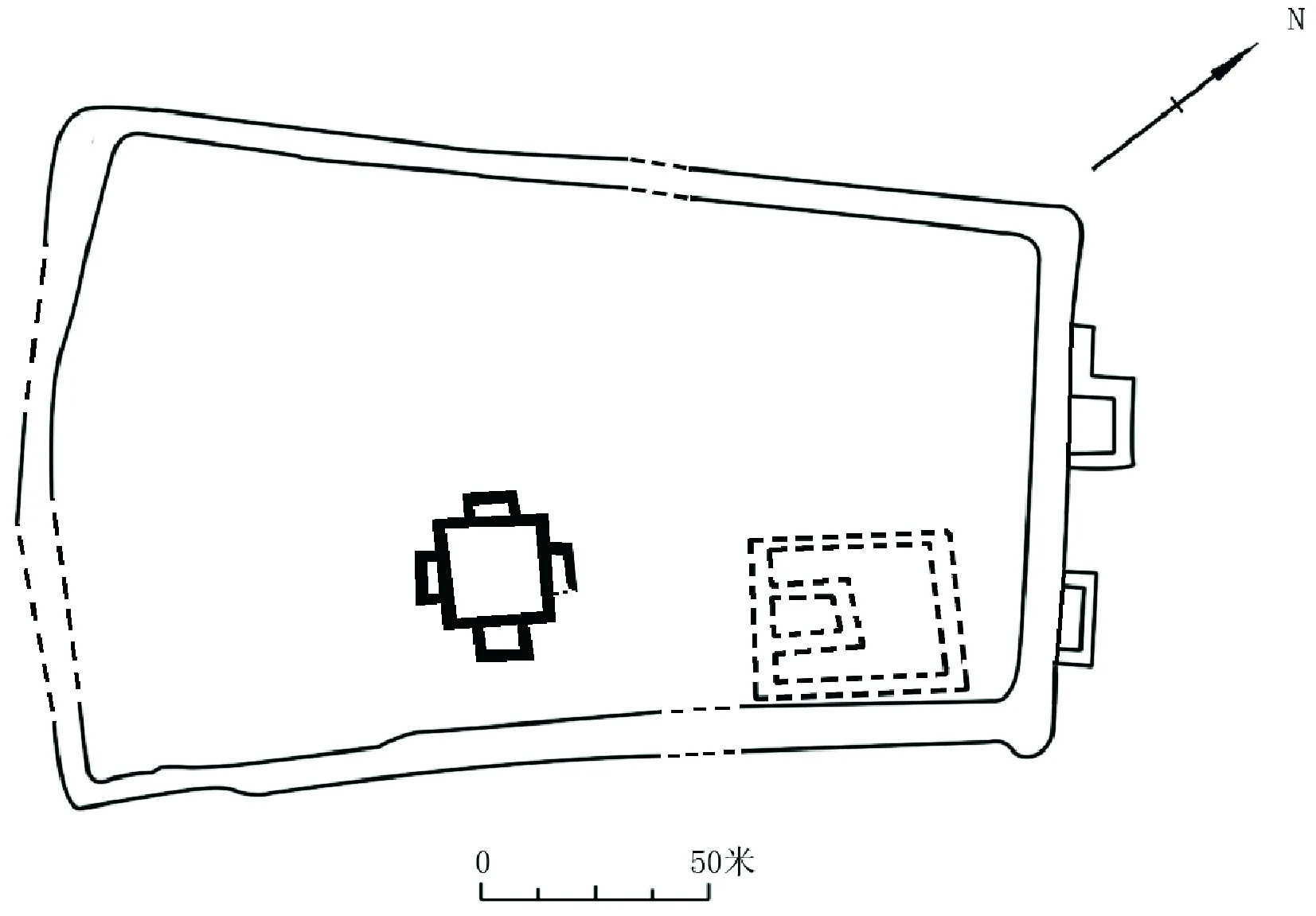

图2 考肖图遗址平面图

考肖图遗址位于都兰县香加乡考肖图沟内(N 36°01′52.18″,E 98°05′50.21″H 3396m),西距青藏公路6公里,地势平坦开阔,周围群山环绕。遗址总面积约3万平方米,文化堆积厚达1.5—2米,主要遗迹包括大小2座围墙、1座塔形基址、1座覆斗形祭台和密集分布的房屋基址(图2)。大围墙平面呈长方形,西北—东南走向,东西长176米,南北宽134米,东墙似开有一门,西墙保存较好。墙基宽约5米,高2.5米。围墙内东南部区域已被发掘,塔形基址位于东南角,发掘前为一馒头状土墩,表面有较厚的覆土,内部为土坯垒砌的塔形建筑机构(图3、图4)。

图3 考肖图遗址内的塔形基址(东北—西南)

图4 考肖图遗址内的塔形基址(东南—西北)

塔基平面呈十字形,在方形主体建筑的四个侧面各凸出一个马面形结构,边长30米,高7.8米。塔基用砾石铺就,塔身四面由内外两重土坯围墙筑成,中间形成廊道。塔身肩部以上部分向上收分,顶部以上残缺。北侧的马面形结构经过清理,出土有三个带有墨绘图案和古藏文的马头骨、古藏文木简牍、白色卵石和羊肋骨,两块绘有图案的羊肩胛骨,一枚开元通宝钱币。塔体地面以下部分尚未完全揭露。

塔形基址的周围分布有较多建筑基址,平面呈方形,围绕塔址分布,排列较为整齐。这一部分发掘面积较大,出土了一批陶器、铜器、漆器、骨器、石器、铁器等。出土器物中有大量陶片,少数能够复原。陶器以泥质灰陶为主,少见泥质红陶,器形有罐、瓮、钵、杯等,多小平底器,陶器以素面为主,纹饰有折线纹、弦纹、叶脉纹、水波纹、缠枝纹等。铜器有铃、牌、鎏金莲花纹饰物等。还发现残损漆甲一副,由10余种不同规格的漆甲片缀合而成。在围墙内还发现有石碑、石狮、石柱础等。

外围墙外东南侧有较小的一座方形附属小围墙,方向与大围墙一致,东西长160米,南北宽110米,门向不明。其内东南角有2处土堆,它的功能、结构尚不明了。

根据出土物特征,发掘者将考肖图遗址的年代定为吐蕃时期。遗址中出土有开元通宝铜钱币。汤惠生文中说“据判断可能铸于开元十七年(729年)”*汤惠生:《略说青海都兰出土的吐蕃石狮》,《考古》2003年第12期。,但没有提供论证过程。古钱币专家尼克劳斯·奥德斯(Nicholas Rhodes)则认为铸造于乾元年间(758—760),当时唐肃宗铸造大量开元通宝,一些含铅合金钱币是在新疆铸造的,地点可能是在和阗。乾元之后铸造停滞,在吐蕃占领之前和阗还有少量生产,但唐朝的其他地区基本上不再铸造了,这导致800年前后流通货币的普遍匮缺。根据此观点,该钱币支持将考肖图遗址的下限定在841年后不久,因为这个时候一种新型的钱币在整个中国大量铸造了*Amy Heller, Some Preliminary Remarks on the Excavations at Dulan, Orientations, 1998, 29/9, pp. 84-92.。因此,考肖图遗址的年代应该在8世纪中期到9世纪中期之间。

其他出土物也与钱币显示的年代相吻合。塔形基址中出土的古藏文木简牍,形制、大小都与都兰热水墓地发现的木简相似。此外,石狮和石碑也是在吐蕃时期大型墓地和寺院中常见的标志性配置。从石狮造型来看,也具有吐蕃时期石狮的典型特征。

二、主要遗迹和遗物的讨论

通过对考肖图遗址出土的主要遗迹和遗物的讨论,可以大致确定该遗址的性质和功能。

(一)四出十字形塔基

考肖图遗址塔基周边有两重长方形围墙,内墙内侧修建有成排的方形建筑,形成小型的寺院,可供僧侣居住和进行法事活动。外侧城墙规模较大,俨然一座小城,但其内部布局和功能区分尚不太明确。这些区域的出土物包括石狮、石碑、擦擦、莲花形饰物等具有宗教功能的遗物,也有一些与世俗生活相关的遗物和生活设施,如盔甲、钱币、柱础、散水等。遗址内最重要的发现就是塔形基址,该基址在发掘前为馒头状土丘,形似墓塚,这是被认为是吐蕃时期墓葬的唯一依据。吐蕃时期所见墓葬,确实有一少部分是圆形封土,但吐蕃墓葬一般不会选择在平坦开阔的平坝上,而是多建在河谷两侧的山坡之上,有背山面水、居高临下的环境选择倾向。这类墓葬一般都有通往墓室的墓道,墓道朝向山顶一侧。通常吐蕃墓葬在周围也不见有围墙或茔园,具有居住功能的建筑基址即使有数量也非常少。其周边更多的是祭祀遗迹,如殉葬的动物坑,或者分布有零星的小型陪葬墓。这些特征考肖图遗址都不具备,因此将其定性为吐蕃墓葬是缺乏依据的。

该基址经发掘后,可以复原出平面呈四出十字形的塔形结构,与中亚和新疆地区早期覆钵式佛塔形制非常接近。印度早期佛塔均为平面圆形的覆钵式塔,至贵霜时期在犍陀罗地区出现了平面为方形的佛塔,后来在侧面添加一个阶梯,然后增加为2个,最后增加到4个阶梯,四面各一,形成十字形塔基*T. Fitzsimmons, Stupa Designs at Taxila, Institute for Research in Humanities Kyoto University, 2001, pp.20-27.。这种十字形佛塔对后来印度和中亚的佛塔形制产生了深远影响,从2世纪一直延续到8世纪末9世纪初。例如,白沙瓦地区的塔希卡佛塔(Tahkal Bala,2世纪)*Elizabeth Errington, Tahkal: the Nineteenth-Century Record of Two Lost Gandhara Sites, The Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. L, Part, 2, 1987, pp.301-324.和沙记卡德佛塔(Shah-ji-ki-Dheri,2世纪)*D. B. Spooner, Excavations at Shah-ji-ki-Dheri, Archaeological Survey of India, Annual Report, 1908-9, Pl. X. Hargreaves, Archaeological Survey of India, Annual Report, 1910-11, Pl.XIII.,塔吉克斯坦乌什图尔—穆洛佛塔(Ushtur Mulla,2—3世纪)*Nathalie Lapierre, Le bouddhisme en Sogdiane d’après les donnees de l'archéologie (IV-ixe siecles). Paris, 1998, p.29.,巴尔赫地区的托普鲁斯坦姆佛塔(Tope-i-Rustam,2世纪末)*A. Foucher, La vieille route de l'Inde de Bactres à Taxila, Mémoires de la Délégation archéologique franaise en Afghanistan, 1, Paris, 1942, pp. 83-98.,塔克西拉的巴玛拉寺院佛塔(Bhamala,4—5世纪)*J. Marshall, Taxila, Cambridge, 1951, I, 391-7; III, Pl.114-8.,新疆于阗热瓦克佛塔(4世纪)*M. A. Stein, Ancient Khotan: Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan, vol.1, Oxford: Clarendon Press, 1907, pp.482-506.(图5),阿富汗塔帕萨达佛塔(Tapa Sardar,8世纪)*F. R. Allchin and Norman Hammond (eds.), The Archaeology of Afghanistan: from Earliest Times to the Timurid Period,Academic Press, 1978, p.291.等。杜齐将四面都有台阶的塔称之为“天降塔”(Lha-babs),据说是佛陀为死后升天的母亲传法去兜率天返回后的降临之地*[意]G﹒杜齐著,向红笳译:《西藏考古》,拉萨:西藏人民出版社,2004年,第40页。。莫尼克·美拉德(Monique Maillard)将这种类型的佛塔与大乘佛教的传播新思潮联系起来,“金刚乘(Vajrayana)将扮演日益重要的角色”,特别是通过某些佛教寺院来传播密宗文献*Monique Maillard, Grottes et mounuments d’Asie Centrale, Paris, 1983, p.170.。

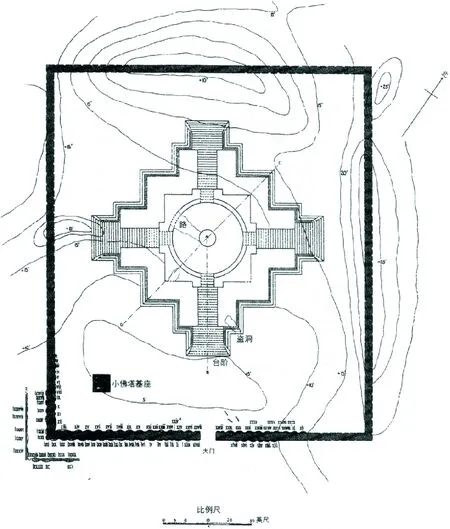

西藏地区吐蕃时期的佛教建筑,一开始就模仿了这种形制,应该是直接受到了印度东北部或孟加拉地区的影响。8世纪下半叶,赤松德赞赞普从印度迎请寂护和莲花生入吐蕃弘法,创建了西藏第一座寺庙桑耶寺。两位高僧均与孟加拉地区关系密切,而该地区在8—12世纪波罗王朝统治时期,金刚乘取得压倒性优势,不少寺院都具有十字形建筑布局。据记载,桑耶寺的蓝本欧丹达菩提寺(Uddandapura,飞行寺)创建于波罗王朝初期,与附近的那烂陀寺(Nalanda)、超戒寺(Vikramshila)、苏摩普里寺(Somapura)等共为波罗王朝金刚乘之中心。虽然该寺遗址具体形貌尚难确定,而苏摩普里寺*Myer, Prudence R., Stupas and Stupa-Shrines, Artibus Asiae, 1961, 24 (1), pp. 25-34.(图6)和超戒寺*Chaudhary, Pranava K., ASI to Develop Ancient Site of Vikramshila Mahavihara, The Times of India, 10 October 2009.的考古发掘,证实寺院中心的大型佛塔都采用了十字形平面布局。这种结构与四阶梯(修行的步骤)、五部佛(佛的空间分布)的概念相配置,是金刚乘曼陀罗的典型模式。桑耶寺内修建最早的中心殿堂乌孜大殿,也因此采取了十字形平面布局。这种布局的佛教寺院在孟加拉地区一直延续到13世纪*柴焕波:《佛国的盛筵:孟加拉国毗诃罗普尔(Vikrampura)佛教遗址的发掘》,《中国文物报》2016年1月1日,第6版。。

图5 和阗热瓦克佛寺遗址

图6 苏摩普里寺遗址

吐蕃时期的佛塔建筑保留下来的极少。桑耶寺内的四座佛塔,据说可以追溯到吐蕃时期,其中绿塔台座为方形,其上塔基为四出十字形*宿白:《藏传佛教寺院考古》,北京:文物出版社,1996年,第60页。。位于桑耶寺以西15里的五座吐蕃时期松噶尔石塔*西藏文管会:《松噶尔石雕五塔》,《扎囊县文物志》,2009年,第37页。,据传是寂护大师主持雕造,其中一座平面也为十字形。近年来,西藏地区的考古新发现也为吐蕃时期佛塔形制提供了更重要的佐证。在拉萨河南岸柳梧乡发现的噶琼寺遗址,是赤德松赞赞普在位时期(804—815)吐蕃王室修建的大型寺院遗址,遗址内发现有琉璃瓦、大型覆莲石柱础及“噶迥寺赤德松赞碑”残段等遗物,文献记载和考古遗存对应明确。根据记载,寺院四方修建有四座佛塔,其中西塔基址被发现并揭露出来。塔基是先铺设平面为正方形的石砌台基,然后在台基上“仿曼陀罗形制”构筑四出十字形的塔基。塔基由夯土筑成,外侧用石块包裹,边长在18米左右,很可能是因循了桑耶寺佛塔的布局和造型,代表了吐蕃时期佛塔的流行模式*赤列次仁、陈祖军:《堆龙德庆县吐蕃时期噶琼寺西塔遗址》,中国考古学会编:《中国考古学年鉴 2015》,北京:中国社会科学出版社,2016年,第320页。。

随着佛教的大规模弘传,由印度和吐蕃赴印高僧自波罗王朝携来的宗教思潮和建筑艺术,势必进一步在吐蕃统治下的青海地区产生影响。赤松德赞赞普时期开始在吐蕃境内大修佛寺,青海地区也积极参与到佛教的传播中去:当时吐蕃治下的吐谷浑王参与赤松德赞的兴佛盟誓并名列首位*巴卧·祖拉陈哇著,黄顥译注:《〈贤者喜宴〉摘译(九)》,《西藏民族学院学报》1982年第4期。;吐蕃占领敦煌时期吐谷浑人也参与到写经等佛教活动中;敦煌文书中记载在9世纪早期河源地区(贵德)已经形成一个佛教中心——墀噶,融合了汉地的禅宗和吐蕃的密宗*巴黎国家图书馆:p.9.;吐蕃还在这一地区举行印沙佛会,“脱宝相(像)于河源,印金容于沙界”*谭蝉雪:《印沙·脱佛·脱塔》,《敦煌研究》1989年第1期。;在玉树贝勒沟、勒巴沟、都兰露丝沟、甘肃民乐县扁都口都发现不少吐蕃时期佛教摩崖石刻造像。可见这一时期青海的北部和东部地区在敦煌和卫藏地区的双向影响下,已经成为一个不折不扣的佛教弘传中心了。而作为青海地区吐蕃人最集中的聚居区和最重要的统治中心,都兰县境内出现佛塔和寺院,是完全符合其时代背景和宗教环境的。

(二)马头骨上绘制的符咒图

在塔基北侧凸出的马面形结构中,出土三件有墨书图案的马头骨,其中两件上面带有写满古藏文的同心圆图案,中心画一带枷锁人物(图7、图8);另一件上面仅见文字,不见人形图案。这几件带图案的马头骨非常罕见,对其功能的分析有助于该遗址性质和功能的认定。阿米·海勒对马头骨图案上的古藏文进行了释读,内容为“rta sri mnan”(镇伏马鬼)。大概是用这种形式的巫术来禳退、引走成了精怪的马匹,避免其伤害其他家畜,刻画的应是符咒图案。带枷锁的人物被称为linga(“灵嘎”或“灵卡”),这个词9世纪从梵文译为藏文*Samten Gyaltsen Karmay, Secret Visions of the Fifth Dalai Lama: the Gold Manuscript in the Fournier Collection, London: Serindia Publications, 1988, p. 72.,用来指画有敌人样貌的纸片,或是用面团捏的敌人。在黑巫术的藏文文献中经常可以看到,为了索取某个仇敌的性命而举行的各种巫术需要一些特殊的灵嘎画像*[奥地利]勒内·德·内贝斯基·沃杰科维茨著,谢继胜译:《西藏的神灵和鬼怪》,拉萨:西藏人民出版社,1993年,第431页。。这一图案与15世纪以来的存世文献中关于古老的黑巫术的内容非常接近,足见西藏本土文化传承的内在稳定性。石泰安也介绍了这一禳灾仪规:“有一尊小型人像叫作linga,这是一尊丑陋的裸体像,手脚缚住仰天而卧(用面膏、纸张和兽皮而作成),它代表着邪恶、敌人和魔鬼。”首先由一尊主神用短剑刺伤它,然后又由神侍者将它切割成碎尸*[法]石泰安著,耿昇译:《西藏的文明》,北京:中国藏学出版社,1999年,第220页。。

图7 考肖图出土马头骨

图8 马头骨上的符咒图案

古代西藏黑巫术极为盛行,渗透上到国政要事,下至百姓日常生活。《旧唐书》记载吐蕃人“重鬼右巫,事羱羝为大神。喜浮屠法,习呪诅,国之政事,必以桑门参决”*《新唐书》卷216上《吐蕃传上》,北京:中华书局,1975年,第6072页。。《西藏的神灵和鬼怪》详细介绍了一种由黑苯波巫师施行的用以致死敌人的“恶咒法”*[奥地利]勒内·内贝斯基·沃杰科维茨著,谢继胜译:《西藏的神灵和鬼怪》,第572,607页。:首先设法悄悄地获得被害人的指甲或穿过的衣服碎片等,然后在一片纸上画一圆圈,用十字线分成四个相等的部分,在圆圈的中央画上代表被害者的男人或女人俑像,俑像的手脚画上厚重的铁链将其锁住。在圆圈的周围写上各种咒语,如“断命”、“掏心”、“裂体”、“断权力”、“断子系”。写好咒语后,将其与被害者头发、指甲等物用布包裹好,塞到野牦牛的右角中。再加上各种邪毒、污秽之物,埋于被害者家宅内施法。这种俑像周围的圆圈,与马头骨上的同心圆性质相同,应该是cakra,指的是保护轮、魔圈、八齿(辐)轮、轮盘。它与曼陀罗有相似之处,但曼陀罗是神圣之境,而cakra则用于魔法。在双重同心圆中沿顺时针方向书写上所祈求的神灵名称,可以保佑免受同心圆中心所画的恶魔的侵害*Samten Gyaltsen Karmay, Secret Visions of the Fifth Dalai Lama: the Gold Manuscript in the Fournier Collection, p. 72.。

在古代藏族巫术中,将写有魔咒的人或兽的头盖骨掩埋或者安置,是降服厉鬼的最有效的方法。头盖骨和咒语的种类、头盖骨掩埋场地的选择要根据所降服厉鬼的不同而有所变化,不同的厉鬼需要掩埋不同动物的头盖骨。根据记载,在敌人驻地的边界掩埋狼、马或牦牛的头盖骨,可以降服“敌鬼”;在佛塔的下面掩埋人、狗或猪的头盖骨,可禳解“瑜伽师誓鬼”*[奥地利]勒内·内贝斯基·沃杰科维茨著,谢继胜译:《西藏的神灵和鬼怪》,第572,607页。。

吐蕃时期的佛塔本身就赋予了镇鬼除魔的功能。根据记载,松赞干布时期就修建和祭祀不同的佛塔来镇伏各种妖魔*[古印度]阿底峡尊者发掘,卢亚军译注:《柱间史——松赞干布的遗训》,北京:中国藏学出版社,2010年,第134、137、142、154页。:桑耶寺四塔的修建,为的是“镇服一切凶神恶魔,防止天灾人祸的发生”*何周德、索朗旺堆:《桑耶寺简志》,拉萨:西藏人民出版社,1987年,第10,59页。;松噶尔五座石塔建造的目的也是为了调伏当时阻碍佛教弘传的妖魔鬼怪*何周德、索朗旺堆:《桑耶寺简志》,拉萨:西藏人民出版社,1987年,第10,59页。。这说明吐蕃时期的佛塔不但用以供僧俗顶礼膜拜,还具有神秘的威慑力,可以摧毁一切邪恶或异己力量,并供人们祈祷求助。在考肖图佛塔基址中还出土一些木简牍,内容也为镇伏魔怪的内容。这类符咒类遗物的掩埋对于考肖图遗址所具有的佛塔功能的认定是一个重要的佐证。

(三)擦擦

考肖图遗址中塔基周边房址内出土不少擦擦,目前所知至少有5种类型,均以黄色泥土制成,除一种覆钵式塔为脱模制作外,其余都是在圆形泥片上按印制成,周边有按印时挤压翻起的泥沿,背面平整。

覆钵式圆雕塔擦擦(图9),基座为圆台形,塔顶为覆钵状,塔身外侧有三层台阶,最下层台阶似突起一周小塔,覆钵之上为塔刹座,塔刹部分残缺。残高10、底径6 cm。这种圆雕佛塔的擦擦形制非常独特,不仅在西藏比较少见,在印度也难得见到,但其描绘的佛塔造型则是典型的中亚佛塔形制。

另外四件擦擦都是圆形或椭圆形,分别刻画的是坐佛、观音像和佛塔。坐佛像有两件,其中一件高8、宽5 cm。坐佛脸形和身材都较清瘦修长,高肉髻,着袒右袈裟,似有顶饰和臂钏,双手结禅定印,结跏趺坐于仰莲台座上。头周有椭圆形头光,身后有背光,两侧饰双兽(图10)。另一件形制和图像基本相同。观音像擦擦直径6 cm,脸形较瘦,束高髻,体态修长,上身袒裸,右臂屈置右膝上,手指随意弯曲,左手按在莲台边,左臂支撑身体;下着贴体长裙,双腿作游戏坐,右腿屈起,左腿屈盘右腿前,有椭圆形头光,仰莲台座,右侧饰小塔和数行经咒(图11)。佛塔像擦擦直径为2.5 cm,浅浮雕的小塔居中,塔刹粗矮,塔顶呈球状,塔座为束腰的须弥座,上下有叠涩。小塔两侧布满梵文经咒(图12)。

图9 考肖图遗址出土擦擦

图10 考肖图遗址出土擦擦

图11 考肖图遗址出土擦擦

图12 考肖图遗址出土擦擦

此外还有两个擦擦没有图像,仅按印有梵文佛教经咒,据推测,内容可能为Ye dharma hetuprabhava,即“诸法从缘起……”。直径为2.5 cm。

作为一种用粘土按印或脱模制作的小型佛教雕像,擦擦常常被佛教信徒供奉在佛教场所。梵文中“擦擦”对应的词汇“saccha”,指的是用泥压入模具时候发出的声音。意大利藏学家图齐则认为擦擦“tsha tsha”源自梵文“sat-chaya”,意为真相或复制的意思*Guiseppe Tucci, Stupa: Art, Architectonics and Symbolism, English version of Indo-Tibetica 1, ed. Lokesh Chandra, trans. Uma Marina Vesci, New Delhi: Aditya Prakashan, 1988, p. 54.。对佛教信徒而言,擦擦易于制作且成本低廉,因此在佛教所及的很多地区都有大量发现。一般认为西藏的擦擦出现并流行于11世纪之后的佛教后弘期,源自东印度地区。考肖图遗址内出土的擦擦,首次将其年代提早到8—9世纪,代表着最早出现的擦擦类型。较之于东印度或孟加拉地区波罗王朝早期(8世纪)所流行的擦擦*Susan L. Huntington and John C. Huntington, Leaves from the Bodhi Tree: The Art of Pala India (8th-12th Centuries) and its International Legacy, the University of Washington Press, Seattle and London, 1990. Pl. 53-55.,虽然其制作略显粗糙,但其形制和图像内容则如出一辙,尤其是游戏坐的莲花手观音像,暗示了两地之间存在的关联性。

新疆和阗策勒县达玛沟佛寺遗址曾经发现几件擦擦,形制为桃形,图像为莲花手观音,作游戏座,造型与考肖图遗址所出非常相似。发掘者认为该寺院创建于6—9世纪,毁弃年代不晚于11世纪初。实际上,根据历史背景来看,它们极有可能是吐蕃占领和阗时期(790—866)所留下的遗物。吐蕃在这一新占领区兴建佛寺的传统甚至可以追溯到7世纪末*朱丽双:《〈于阗国授记〉译注(上)》,《中国藏学》2012年第S1期。。青海省乌兰县大南湾遗址中也出土有两件擦擦*青海省文物考古研究所:《青海乌兰县大南湾遗址试掘简报》,《考古》2002年第12期。:一件为多层台阶的佛塔形,底部按印佛教经咒;另外一件则呈扁平的覆钵塔形。发掘者同样将其确定为11世纪。实际上,这类圆雕覆钵塔形的擦擦,在10世纪之后并没有出现过*张建林:《藏传佛教后弘期早期擦擦的特征——兼谈吐蕃擦擦》,《中国藏学》2010年第1期。,很可能与周边其他遗迹一样,属于吐蕃时期的遗存。

从西藏早期的擦擦发现地点来看,一般都与佛教寺院有直接关系,擦擦在考肖图遗址中的出现,更加佐证了该遗址所具有的佛寺功能。尤其值得注意的是,考肖图遗址所出的禅定坐佛像似有顶饰和臂钏,可能为大日如来像,莲花手观音作游戏座姿态。这两类图像都是同时期藏东、川西北和青海境内所见的吐蕃佛教摩崖石刻上的主要刻画内容,可见两者反映的是同样的信仰背景和来源。

(四)石狮与石碑

图13 考肖图遗址出土石狮

考肖图遗址原有一对石狮和一通石碑,原应立于围墙内。1950年代石狮被搬走,90年代被移存于青海省文物考古研究所,保存状况基本完好。两尊石狮风格敦厚,大小不一,应有雌雄之别,大者高83 cm,小者高76 cm。均以花岗岩雕造,呈蹲踞状,鬣毛卷曲,从头顶披于肩部,口部紧闭,胸部凸出,背部中央和前面胸部有一条纵贯上下的脊线和胸线,尾巴由一侧通过腹部,并从另一侧后腿上方反卷上来,前腿直立,肌肉强劲有力,肩胛部可见一星状印记,下颌镌刻胡须(图13)。有关学者已经对此石狮造型进行过深入讨论*汤惠生:《略说青海都兰出土的吐蕃石狮》,《考古》2003年12期。,指出其主要特征均来自中原,只是在制作上不如唐代中原的石狮精致,而且局部有一些变化。与石狮同出的还有石碑一通,截面为方形,20厘米见方,素面,残高240 cm,不见有石刻铭文。很不幸的是石碑被破坏并用作其他建筑材料。

吐蕃时期的大型墓地常常模仿唐陵建制,安放石狮和石碑,两者常常组合出现,其中包括琼结县藏王陵、拉孜县查木钦墓地等。单独出现的也有几例,如都兰县热水墓地据报道也曾经发现有石狮,朗县列山墓地的石碑放置在专门修建的小亭内。但这并非判定属于王陵或墓葬的依据,因为在吐蕃时期的大型寺院内,也有安置石狮和石碑的传统。文献中有不少文成公主为了驱凶辟邪或镇伏地煞妖魔而安置石狮和佛塔的记载*[古印度]阿底峡尊者发掘,卢亚军译注:《柱间史——松赞干布的遗训》,第138页;五世达赖喇嘛著,刘立千译注:《西藏王臣记》,北京:民族出版社,2000年,第27页。。桑耶寺“寺院后面有一石碑,上刻盟誓文之略本,饰以莲花,镇以石狮”*黄明信:《吐蕃佛教》,北京:中国藏学出版社,2010年,第68页。,至今在桑耶寺乌孜大殿左右两旁各立一尊石狮,具有典型的吐蕃艺术特征*何周德、索朗旺堆:《桑耶寺简志》,第52页。。热巴巾修建的无比吉祥增善寺,四方置有石狮,并将顶盖用铁链系于石狮之上以防巨风*索南坚赞著,刘立千译注:《西藏王统记》,北京:民族出版社,2000年,第137页。。在大型寺院内竖立石狮和石碑,应该也是仿效了唐代中原地区的传统。此外,在考肖图遗址1996年的发掘中还出土有60cm见方的柱础石,饰有太阳图案,可能为石碑底座,或是大型建筑遗存。这些遗物的发现都是与佛教寺院的性质相吻合的。

三、其他同类遗迹

值得注意的是,在青海都兰地区类似于考肖图遗址的地点还不止一处,如夏日哈乡的英德尔遗址和考肖图附近的红旗遗址,在此前的调查中都被认定为吐蕃墓葬或者古城遗址*国家文物局主编:《中国文物地图集·青海分册》,第185页。。实际上,从它们的形制和功能来看,很可能也是吐蕃时期佛教寺院基址。这两个地点尚未展开考古发掘,保存的信息还相当完整,为以后的工作留下不少空间。

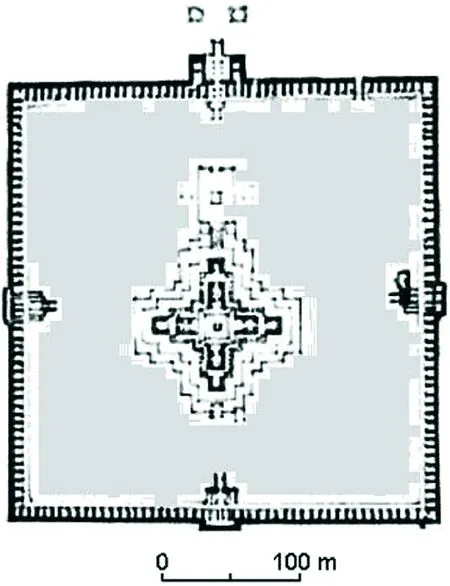

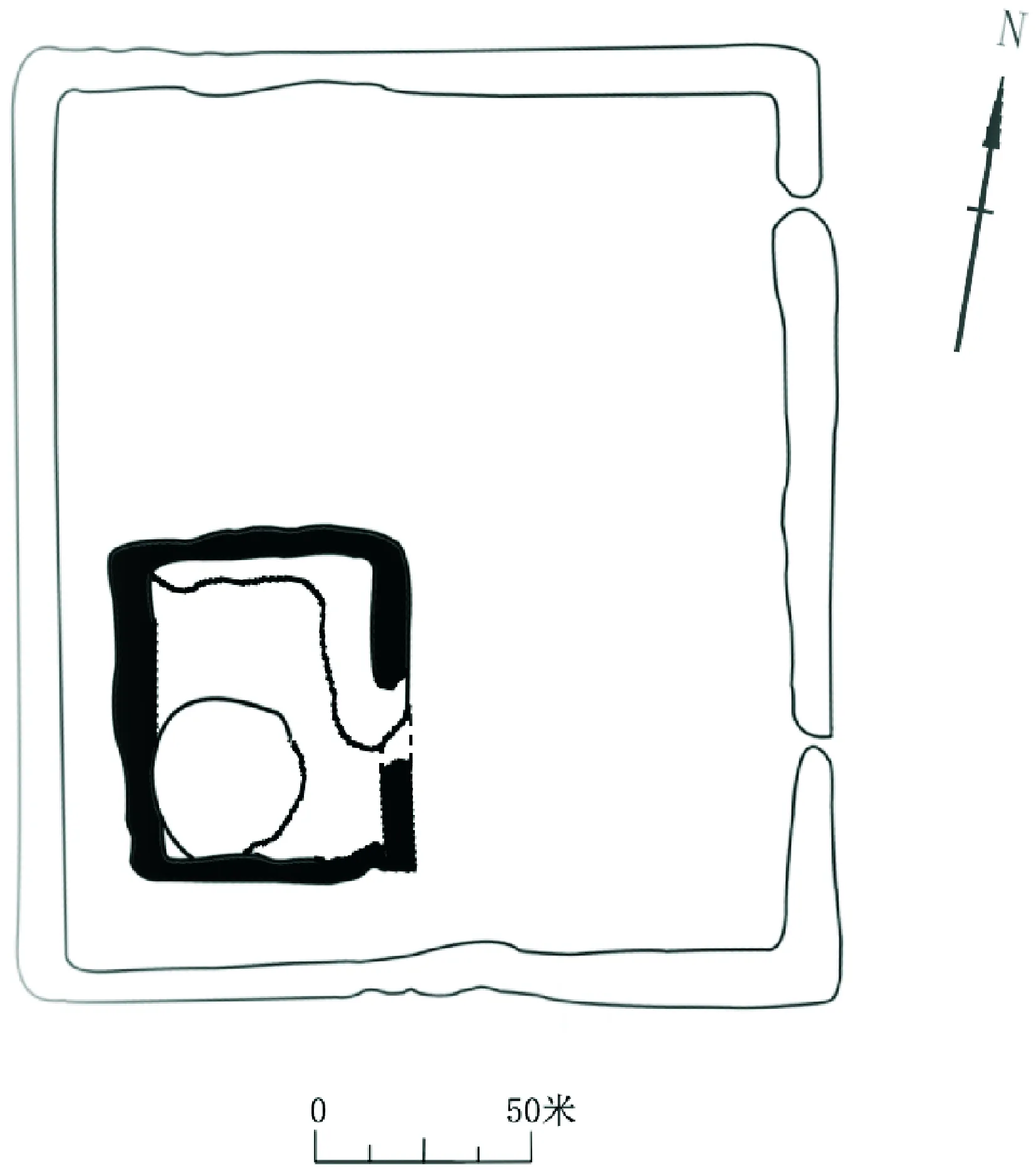

(一)英德尔遗址

图14 英德尔遗址平面图

图15 红旗遗址平面图

位于都兰县夏日哈乡英德尔羊场内,西距都兰县城约15公里,地势平坦,三面环山。遗址现存馒头状土墩一座,高约15米,直径约36米,夯土筑,夯层厚0.08—0.1米,顶部有盗洞。封土堆周围有内外两重夯土围墙,基本呈南北走向,都为长方形,内墙位于外墙西南角位置。内墙南北长80米,东西宽70米,东开一门。外墙南北长220米,东西宽190米,墙基厚约10米,门向不清,东墙有两个缺口(图14)。

该遗址的双重围墙结构以及内墙内庞大的馒头状土墩与考肖图遗址非常相似,选址和地貌环境也一致,从形制上判断,应该属于同一性质的遗迹。

(二)红旗遗址

位于考肖图沟内,西北距考肖图遗址约3公里,地势平坦,三面环山,小河道自其南侧流经。遗址呈长方形,西南—东北走向,长230米,宽120—150米,门向不明,东北部墙外似有两处马面结构。墙体高约0.5米,从地表看不甚明显。在中部靠近东侧有一处遗迹,平面为十字形,中心为正方形,四边有凸出结构,方向与围墙一致,边长约为22米。在其东北部又有一处方形建筑,似为一处院落(图15)。

该遗址在围墙结构、中心建筑形制、选址和地理环境上与考肖图遗址极为相似,应该也是一处性质和年代相同的遗存。但由于围墙和中心的建筑保存都很低矮,中心的十字形主体建筑轮廓清晰,并没有被使用后坍塌掩埋,而且其距离考肖图遗址仅数公里,在此范围内不可能同时建成并投入使用两座如此大规模的寺院,因此该遗址很可能是一处初具规模,而未能完成的寺院。但其具体的情况如何,尚有待于进一步的考古工作。

结 语

从考肖图遗址的选址、主体建筑的形制结构、配套设施的规模与布局、出土器物所显示的使用功能和宗教内涵来看,它与吐蕃时期的墓葬特征具有很大区别,很有可能是一座吐蕃时期以佛塔为中心的寺院建筑,而与墓葬无涉。这一遗址可能修建于吐蕃在全境大建佛寺的赤松德赞或热巴巾时期,佛塔造型模仿了卫藏地区吐蕃佛塔,间接地接受了东印度或孟加拉地区同时期金刚乘寺院影响,这与吐蕃佛教的输入路线是相互吻合的。

吐蕃在统一青藏高原的过程中,将自己置身于印度、中亚和唐朝的佛教势力包围之中,佛教逐渐通过不同渠道输入吐蕃,并初步实现了吐蕃化的过程。但吐蕃真正开始修建佛寺并且产生广泛影响,是在赤松德赞统治时期。《敦煌本吐蕃历史文书·赞普传记》记载,赤松德赞时期“复得无上正觉佛陀之教法,奉行之,自首邑直至边鄙四境并建寺宇伽兰,树立教法”*王尧、陈践译注:《敦煌本吐蕃历史文书》增订本,北京:民族出版社,1992年,第167页。。热巴巾统治时期(806—838),更是大修佛寺。据记载,这一时期吐蕃王臣在汉地和吐蕃本土共建寺庙1 008处,“在汉地五台山修建了寺院,在沙洲的东赞地方,大海之中,铁树之上,修建了千佛寺”*达仓宗巴·班觉桑布著,陈庆英译:《汉藏史籍》,拉萨:西藏人民出版社,1986年,第121—122页。。敦煌千佛洞吐蕃占领时期新建和重修洞窟90多个,其中不少是建于热巴巾在位时期。但迄今为止,除了现存的桑耶寺和考古发掘的噶琼寺外,很难见到吐蕃时期寺院的影子。

青海地区长期以来没有引起过多的关注,因为其地处吐蕃佛教的中心——河西地区和卫藏之间,常常被视为汉地佛教输入吐蕃的经行地段,而非大规模的弘传中心。实际上,早在吐谷浑时期,这一地区已经“国中有佛法”了*《梁书》卷54《西北诸戎传》,北京:中华书局,1974年,第810页。。在吐蕃晚期灭佛时期,这里还发挥着佛僧避难地的作用*[法]石泰安著,耿昇译:《西藏的文明》,第78—79页。,说明该地区是远离佛教中心和政治漩涡的边鄙之地,但也恰恰是因为具备这样的优势,使吐蕃佛教余脉得以延续,为后弘期佛教的复兴提供了丰厚的土壤。

柴达木盆地周边及河曲之地,在吐蕃统治时期是整个青藏高原的重要交通枢纽和规模较大的聚居区之一。663年并入吐蕃之后,以该地区为基地,同时向新疆、河西和陇西等唐朝边境扩张。由于战争的需要,大量的吐蕃人从其他区域移居该地,在这一区域建立了牢固的军事统治,同时实行统一的吐蕃化政策。例如,推行吐蕃语言和文字、服饰、行政管理体制,当然也包括吐蕃的宗教——佛教和苯教。从该地区的考古资料来看,柴达木地区的可能是唯一的一座吐蕃古城在香日德。吐蕃时期墓葬大量分布在都兰、乌兰和德令哈一线,尤其以都兰最为集中。同时,柴达木盆地周边地区还发现有不少吐蕃时期摩崖石刻造像。而这几处佛教寺院的发现,是对以往这些吐蕃时期遗存的重要补充,使得我们有可能更加深入地认识青海地区的宗教生活状况,进而更加全面地认识柴达木盆地周缘地区在西藏佛教发展进程中所具有的重要地位。

附记:本文在资料搜集过程中,得到青海省文物考古研究所任晓燕所长、王忠信研究员、蔡林海副研究员以及海西州博物馆辛峰馆长、都兰县文物管理研究所张皋光的大力协助。在此深表谢意!

【责任编辑:李青果;责任校对:李青果,张慕华】

2016—12—01

国家社会科学基金项目“汉唐时期青藏高原丝绸之路的考古学研究”(14BKG015)

仝 涛,中国社会科学院考古研究所(北京 100710)。

10.13471/j.cnki.jsysusse.2017.02.009