2016年中考文言文阅读开放题简析及技法点拨

石小兵

浏览2016年全国各地中考文言文阅读试题,其中的开放题可谓“百花斗艳迷人眼”,不仅充分体现了课改的新趋势,而且有效检测了考生的迁移延伸能力和拓展探究能力。下面结合2016年某些考区的中考文言文阅读开放题作简要分析。

一、批注

例1.(2016·浙江温州)阅读苏轼的两篇短文,回答问题。

[这两篇短文①都写于苏轼政治失意之时,从中我们可以看见苏轼生活的一些真实细节。不管是随手记录的文字,还是写给友人的短笺,都那么饶有情趣,令人玩味不尽。][读陶诗

余闻江州东林寺,有陶渊明诗集,方欲遣人求之,而李江州忽送一部遗予,字大纸厚,甚可喜也,每体中不佳,辄取读,不过一篇。惟恐读尽后无以自遣耳。][一个“大”字,一个“厚”字,看似普通,却有巨大的惊喜和满足。][[甲] ][[乙] ][田家乐

某②启:仆③居东坡,作陂④种稻。有田五十亩,身耕妻蚕,聊以卒岁。昨日一牛病几死,牛医不识其状,而老妻识之,曰:“此牛发痘斑疮也,法当以青蒿粥啖之。”用其言而效。勿谓仆谪居之后,一向便作村舍翁。老妻犹解接黑牡丹⑤也。言此,发公千里一笑。][[丙] ][谪居乡野,非但没有一丝忧愁之态,言语中还颇有洋洋自得、眉飞色舞的夸耀之意。东坡可爱可敬。][如此郑重写信告知此等小事,东坡真是顽皮。难道这只为了让千里之外的章惇一笑?呵呵。][(选自《古典的中国》)]

【注】①两篇短文为作者被贬黄州、汝州时所作。②某:与后文的“公”都是指章惇,当时在京为官。③仆:对自己的谦称。④陂(bēi):山坡,斜坡。⑤黑牡丹:牛的戏称。

【问题】阅读两篇短文,仔细体会苏轼的生活情趣。参考已有批注,给[甲][乙][丙]三处作批注。

[甲]每体中不佳,辄取读,不过一篇

[乙]惟恐读尽后无以自遣耳

[丙]牛醫不识其状,而老妻识之

【简析】批注是一种常用的读书方法,它可以对文章的语言和内容等进行分析、点评和注解。此题主要考查考生自主阅读文章的能力,能引发考生独立思考,最能体现考生的个性和才情。本题通过示例引导考生真实而又灵活地深入解读文本,濡染东坡之真性情。批注的对象是文中的三个句子,答题角度是多元的,可以从语言运用、描写方法、内容理解、文字结构、写作方法等任一角度作恰当的点评。

【答案】[甲]示例:陶诗于他宛如良药,可见苏轼对陶渊明喜爱之甚。又读得小心翼翼,舍不得一下子读完。真有意思。 [乙]示例:如孩童得一糖果,唯恐一口吃完。真是可爱之人!而“无以自遣耳”,隐隐透露出作者的生活境遇。 [丙]示例:“不识”与“识之”形成对比,看似平常语气,却有一番惊喜。他是以“老妻”为豪。

【技法】不动笔墨不读书,批注是一种很好的学习方法;可以针对某一句话或者某一段落进行分析,可以概括文章的中心思想或者段落大意,可以对文章中的某些精彩之处,如一句话、一个词语、一个修辞、一个写法等,进行点评,还可以就文章内容展开想象和联想。批注中,首先应写出其原意或用法,再表明自己的理解,最后扬其“长”、避其“短”。

二、填写表格

例2.(2016·云南昆明)阅读文言文,回答问题。

[甲]既加冠,益慕圣贤之道。……其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

(节选自宋濂《送东阳马生序》,选文略)

[乙]板桥幼随其父学,无他师也。幼时殊无异人处,少长,虽长大,貌寝陋,人咸易之。然读书能自刻苦,自愤激,不苟同俗;由浅入深,由卑及高,由迩达远,以赴古人之奥区,以自畅其性情才力之所不尽。人咸谓板桥读书善记,不知非善记,乃善诵耳。板桥每读一书,必千百遍。舟中、马上、被底,或当食忘匕箸,或对客不听其语,并自忘其所语,皆记书默诵也。如是默诵,书有弗记者乎?

(节选自《郑板桥集·板桥善诵》)

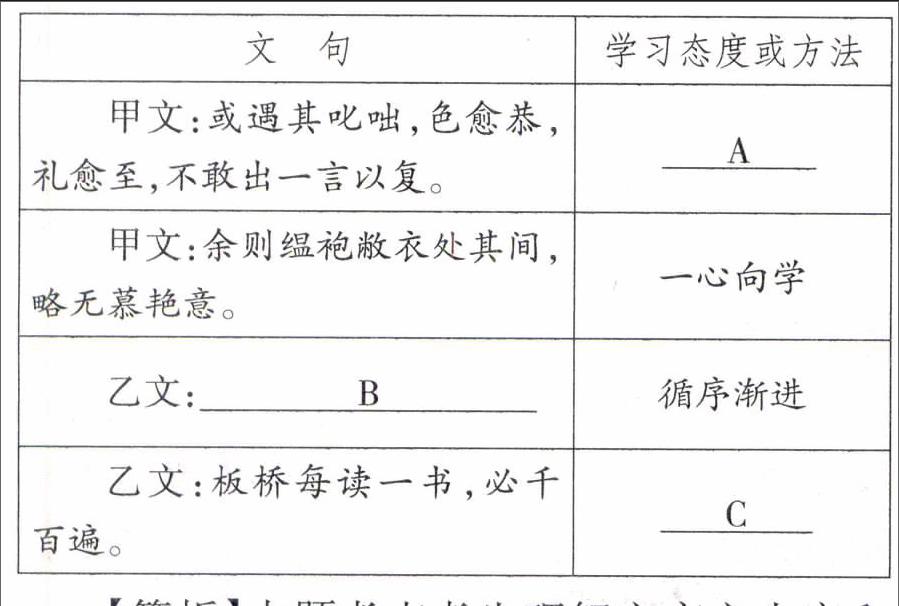

【问题】从宋濂和郑板桥的学习经历中,我们获得了一些有益的学习态度和方法。请按提示在A、B、C处填写恰当的内容。

[文 句\&学习态度或方法\&甲文:或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复。\& A \&甲文:余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。\&一心向学\&乙文: B \&循序渐进\&乙文:板桥每读一书,必千百遍。\& C \&]

【简析】本题考查考生理解文言文内容和对比阅读的能力。做好本题,考生需仔细阅读两篇选文,然后根据表格中已填好的内容,找出填写规律,按提示从文中提炼出恰当的内容来填写。需要注意的是,A、C处须用四字词语概括。

【答案】示例:A.虚心求教(或:恭敬有礼)

B.由浅入深,由卑及高,由迩达远。 C.勤奋刻苦(或:反复诵读)

【技法】①认真读题干和表格,弄清填写的对象和比较的角度。②仔细阅读表格,正确分析其中所列内容的相互联系,从中找出填写规律。③提炼归纳恰当的内容进行填写。

三、评价人物

例3.(2016·江苏连云港)阅读下面的文言文,回答问题。

张释之字季,南阳堵阳人也。文帝拜释之为廷尉。顷之,上行出中渭桥,有农人从桥下走,乘舆马惊。于是使骑捕之,属廷尉。释之治问,农人曰:“县人来,闻跸①,匿桥下。久,以为行过,既出,见车骑,即走耳。”释之奏当:“此人犯跸,当罚金。”上怒曰:“此人亲惊吾马,马赖和柔,令它马,固不败伤我乎?而廷尉乃当之罚金!”释之曰:“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也。且方其时,上使使诛之则已。今已下廷尉,廷尉,天下之平也,若倾,天下用法皆为之轻重,民安所厝其手足,唯陛下察之。”上良久曰:“廷尉当是也。”

(节选自《汉书》,有删改)

【注】①跸:帝王出行时开路清道,禁止他人通行。

【问题】你认为文帝和张释之是怎样的人?请用自己的语言加以概括。

【简析】评价文帝,应结合“此人亲惊吾马,马赖和柔,令它马,固不败伤我乎?而廷尉乃当之罚金”“廷尉当是也”来分析;评价张释之,应结合“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也。且方其时,上使使诛之则已。今已下廷尉,廷尉,天下之平也,若倾,天下用法皆为之轻重,民安所厝其手足,唯陛下察之”来分析。

【答案】文帝善于纳谏,有错能改。张释之刚正不阿,敢于谏言;秉公执法(依法办事)。

【技法】评价人物,应紧扣文章中对人物外貌、动作、语言、心理等方面的描写,从中分析概括出人物的性格特征。此外,分析和评价人物性格,还必须把握整个故事的情节,了解作品的时代背景。

四、赏析写法

例4.(2016·山东临沂)阅读下列两段文言文,回答问题。

[甲]忽一人大呼“火起”,……奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

(林嗣环《口技》,选文略)

[乙]光绪十六年①春闰二月甲子,余游巴黎蜡人②馆。见所制蜡人,悉仿生人③。形体态度,发肤颜色,长短丰瘠,无不毕肖。自王公卿相以至工艺杂流,凡有名者,往往留像于馆。或立或卧,或坐或俯,或笑或哭,或饮或博,骤视之,无不惊为生人者。余亟④叹其技之奇妙。

(薛福成《观巴黎油画记》)

【注】①光绪十六年:1890年。②蜡人:用蜡做成的人的形象。③生人:活人。④亟(qì):屡次,不断地。

【问题】甲、乙两段文字在写法上有什么共同点?请简要分析。

【简析】对写作方法的辨析是中考阅读题的难点之一,也是常考考点。文言文常用的写作方法有:托物寓意、咏物抒怀、夸张、对比、悬念、照应、联想想象、抑扬结合、动静结合、点面结合、叙议结合、情景交融、伏笔呼应、白描细描、正面側面、借古讽今、承上启下、虚实相生等。

【答案】甲、乙两文都运用了正面描写和侧面描写相结合的写法。描写口技艺人的精彩表演和蜡人逼真的形象、姿态,是正面表现口技表演者、蜡人制作者的高超技艺;描写听众、参观者的反应是从侧面表现艺人们技艺的高超。

【技法】①明写法,即掌握文言文常用的写作方法。②阐运用,即先判断文章运用了什么写作方法,再分析这种写作方法在文中是如何运用的。

五、发表看法

例5.(2016·黑龙江绥化)阅读文言文《生于忧患,死于安乐》(阅读材料略),回答问题。

【问题】本文开篇列举的六个事例可以印证“逆境出人才”的道理,而当代中学生大多处于“顺境”之中,在这样的“顺境”中怎样才能避免“死于安乐”呢?请结合生活实际谈谈你的看法。

【简析】此题的设计是将文言文的主题与考生的生活实际及其积累的知识、经验相结合,力图多角度、多侧面地考查考生对文章、生活的独特的感受体验、价值取向与个性化理解。解答本题既要结合原文内容,又要注意联系自己的生活实际,指出“顺境”中须有“居安思危”的意识,语言做到语意完整、严密即可。

【答案】示例:人的一生不可能总是一帆风顺,挫折与磨难有时会不期而至。所以生活在“顺境”中的我们要拥有“居安思危”的意识,在平时的学习和生活中不断地磨炼自己,让自己的性情变得坚韧起来,自立自强,勤奋进取,使自己成为全面发展的新时代中学生。只有这样,当危难来临时,我们才不会“死于安乐”。

【技法】①读懂原文,弄清原文的主旨。②结合原文,联系实际,表明自己的态度,论述自己的看法。

六、描述画面

例6.(2016·北京)阅读《三峡》(阅读材料略),回答问题。

【问题】阅读文中画线的语句(画线句:春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝

【简析】本题考查考生对文章中的描写语句进行形象概括的能力。解答方法是:不能干巴巴地直接翻译,而要根据句子的特点,充分发挥联想和想象,写出富有诗情画意的文字。值得注意的是,描述时须带有生动形象的修饰语,表现出一定的文采。

【答案】示例:每当春冬之际,三峡的景象格外美丽,江水滔滔,鱼儿在其中欢唱,树木不受拘束任意生长,山势高耸,青草茂盛,色彩鲜艳,生机勃勃。意境明快,让人心情愉悦。

【技法】①概括句中的主要景物,用自己的语言描绘句中展现的图景画面。描述时一定要忠于原句,也要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。②概括景物所营造的氛围特点,一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确体现景物的特点和情调。③分析作者的思想感情。分析感情时要尽量具体。比如答“表达了作者感伤的情怀”时,最好答出作者为什么而感伤。

七、写出启示

例7.(2016·四川南充)阅读下列两段文言文,回答问题。

[甲]沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

[乙]余十一二岁时,闻从叔灿若公言:里有齐某者,以罪戍黑龙江,殁(mò,死)数年矣。其子稍长,欲归其骨,而贫不能往,恒蹙(cù)然如抱深忧。

一日,偶得豆数升,乃屑以为末,水抟成丸,衣以赭(zhě,红褐色)土,诈为卖药者以往,姑以绐(dài,欺哄)取数文钱供口食耳。乃沿途买其药者,虽危症亦立愈。转相告语,颇得善价,竟藉是达戍所,得父骨以箧负归。归途于窝集遇三盗,急弃其资斧,负箧奔。盗追及,开箧见骨,怪问其故,涕泣陈述,共悯而释之,转赠以金。方拜谢间,一盗忽擗砞(pǐ mò,捶胸顿足)大恸曰:“此人孱弱如是,尚数千里外求父骨,我堂堂丈夫,自命豪杰,顾及不能耶?诸君好住,吾今往肃州矣。”语讫,挥手西行。其徒呼使别妻子,终不反顾。盖所感者深矣。

(纪昀《阅微草堂笔记》)

【问题】你从这两则故事中分别得到怎样的启示?

【简析】本题要求考生结合文章内容写出启示,首先要将甲、乙两文读懂读透,了解两文的主旨思想(甲文说的是“遇事不要主观臆断”,乙文说的是“做好事与尽孝道”),再围绕主旨思想,紧密联系实际,写出启示。

【答案】甲文启示示例:①遇到问题,如果不从实际出发,而是主观臆断,就容易得出错误的结论,甚至闹出笑话来。②事物变化多样,不能主观臆断。③实际经验有时比书本知识更可靠。 乙文启示示例:①做人要尽孝道。②有志者事竟成。③做好事与尽孝道都能够感染和影响他人。

【技法】阅读启示,多针对文章的内容,或述说其现实意义,或抒发阅读感受,或阐述哲理感悟。解答这类题目,可以先用一句话概括你所理解的文章思想的现实意义,然后略作展开,谈感想,说启发。但是,有一条必须遵守的原则,那就是紧扣原文,忠于原文,从具体内容中引出感悟和启迪。

八、比较阅读

例8.(2016·江苏南京)閱读下面的文言文,回答问题。

养 生

苏 轼

[甲]东坡居士自今日以往,不过一爵一肉①。有尊客,盛馔则三之②,可损不可增。有召我者,预以此先之,主人不从而过是者,乃止。一曰安分以养福,二曰宽胃以养气,三曰省费以养财。

[乙]吾闻战国中有一方,吾服之有效,故以奉传③。其药四味而已:一曰无事以当贵,二曰早寝以当富,三曰安步以当车,四曰晚食以当肉。夫已饥而食,蔬食有过于八珍,而既饱之余,虽刍豢④满前,惟恐其不持去也。若此可谓善处穷者矣,然而于道则未也。安步自佚⑤,晚食为美,安以当车与肉为哉?车与肉犹存于胸中,是以有此言也。

(节选自《东坡志林》,中华书局2007年版)

【注】①一爵一肉:喝一爵酒,吃一种肉食。爵,古代的酒器。②盛馔则三之:丰盛的饮食就增至三倍。③奉传:恭敬地传播。④刍豢(huàn):代指美味的肉食。⑤佚(yì):安逸,舒服。

【问题】甲、乙两段中作者所提出的养生之道有何异同?请简要分析。

【简析】比较阅读,就是将两篇或两篇以上在内容或形式上有一定联系的文章,加以对比分析,同中求异,异中求同。不论是求同还是求异,我们都须细读文本,按题干要求归纳概括。

【答案】两段的相同之处在于都强调了安分知福、俭以养生。不同之处在于甲段着重从节食的角度谈养生,而乙段着重从求道的角度谈养生。

【技法】认真分析题干要求比较的内容,反复阅读相关文字,逐项进行“异中求同”或“同中求异”。比较时要结合文言语段、题目以及作者经历、作品背景,进行分析。如在回答词义、句意及写法时,要从与之相关的语句和题干的考查点入手,找准答题的切入点。同时要注意文段的出处、注释与题干要求回答的内容之间的相互联系,寻找突破口。这样可以化难为易,事半功倍。组织答案时要注意点面结合,既要有总体概括,又要有具体分析,表述要条理清楚,层次分明。